Castilla y León, région du nord-ouest de l’Espagne, abrite certains des trésors culturels et naturels les plus importants de la nation, témoins de l’art et de la vie humaine au fil des siècles. Les sites de la région reconnus comme patrimoine mondial par l’UNESCO représentent une valeur universelle exceptionnelle, qui mérite d’être protégée et mise en valeur conformément à la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, ratifiée par l’Espagne et incorporée dans son système juridique en 1982.

La région abrite un ensemble de biens culturels qui racontent la complexité des sociétés européennes et leur évolution artistique et sociale. Il s’agit notamment de la cathédrale gothique de Burgos, symbole du génie architectural médiéval, et des villes fortifiées d’Ávila et de Ségovie, qui conservent des murailles, des palais et des monuments remarquablement intacts. Salamanque se distingue par son université et son architecture plateresque, tandis que le chemin de Saint-Jacques témoigne de siècles de pèlerinages et d’échanges culturels. Les anciennes mines romaines de Las Médulas et les sites préhistoriques d’Atapuerca et de Siega Verde complètent le tableau, offrant de précieux témoignages sur la vie et les pratiques artistiques des peuples passés. L’ensemble de ces sites donne un aperçu singulier de la richesse historique et culturelle de Castilla y León, confirmant son rôle central dans l’histoire de l’Espagne et son importance pour le patrimoine mondial.

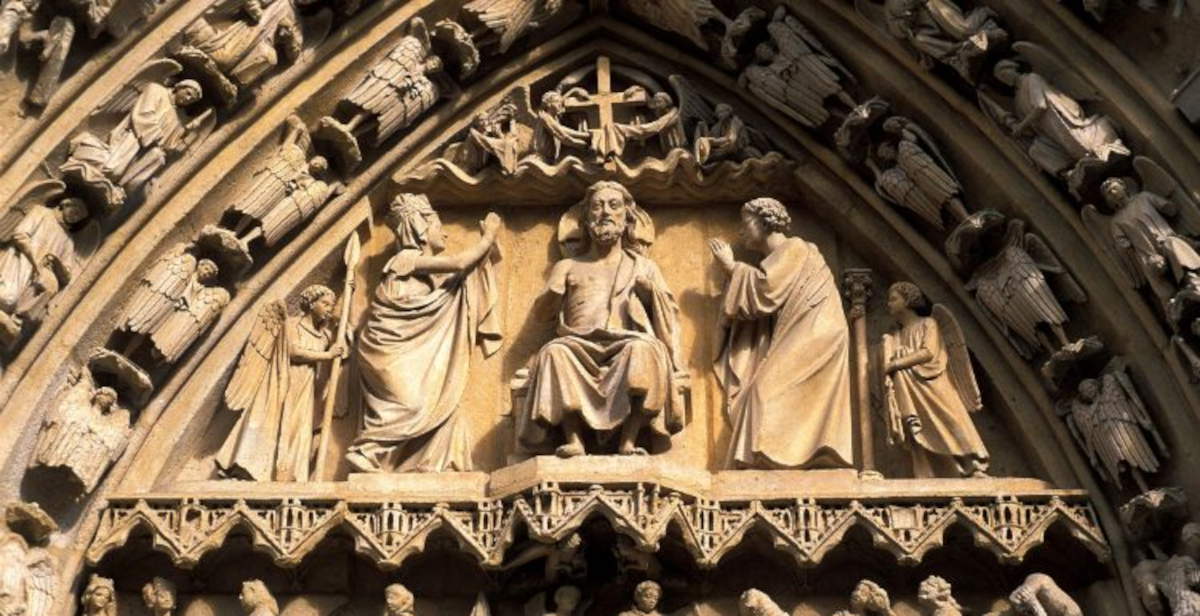

La cathédrale de Burgos est l’un des exemples les plus remarquables de l’ architecture gothique en Espagne, jouant un rôle central dans la diffusion des formes artistiques du XIIIe siècle et influençant profondément l’art et l’architecture entre le Moyen Âge et la Renaissance. Située dans la ville médiévale, au pied du château et le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale reflète l’importance historique et culturelle de Burgos. La ville elle-même, fondée en 884 par le comte Diego Rodríguez en tant qu’enclave militaire, a commencé à se développer en 1071, se transformant en un centre commercial florissant entre le XIIe et le XVIe siècle, et atteignant son apogée pendant la Renaissance. À cette époque, la cathédrale et les principales paroisses sont devenues des points de repère essentiels le long des voies de communication et pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La cathédrale actuelle, construite à partir de 1221 à la demande de Ferdinand III et de l’évêque Maurice, a remplacé une ancienne cathédrale romane du XIe siècle. Entre le XVe et le XVIe siècle, la famille Colonia a agrandi la chapelle principale et a construit la chapelle du Connétable, les flèches des tours et la coupole, reconstruite par Juan de Vallejo, tandis que Diego de Siloé a dessiné l’escalier d’or. Le plan de l’édifice comprend trois larges nefs, autour desquelles sont disposées treize chapelles réparties de manière irrégulière, et une nef centrale en forme de croix latine, avec un transept de la même hauteur que la nef principale. Parmi les éléments les plus remarquables, citons les portes gothiques du Sarmental et de la Coronería, ainsi que la porte Renaissance de la Pellejería.

La cathédrale de Burgos contient, dans ses chapelles, ses vitraux, ses tombes, ses retables et son mobilier, les principales innovations artistiques de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, complétées par de remarquables exemples baroques. L’architecture gothique, enrichie par d’importantes extensions et modifications au XVIe siècle, représente un exemple exceptionnel d’harmonie et de créativité artistique, un témoignage durable du génie des maîtres qui y ont travaillé.

Ségovie se distingue principalement par son aqueduc romain (lire notre étude approfondie ici), l’un des monuments les plus emblématiques de la ville, mais c’est aussi un exemple extraordinaire de la coexistence des cultures chrétienne, musulmane et juive, comme en témoigne son vaste patrimoine monumental réparti dans des quartiers clairement définis. La ville est située au sud-est de la région, sur une élévation rocheuse de plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et surplombe les rivières Eresma et Clamores, entourée de vergers et de forêts qui accentuent son charme pittoresque. D’origine celtibère, Ségovie a acquis une grande importance sous l’Empire romain, en battant monnaie, puis en devenant une colonie wisigothe. Elle conserve un ensemble roman de grande valeur et, à la fin du Moyen Âge, son industrie textile s’est développée pour atteindre son apogée au XVIe siècle.

L’aqueduc romain, construit vers 50 après J.-C., s’étend sur près de 15 kilomètres et compte plus de 20 000 blocs de pierre assemblés sans mortier, en parfait équilibre. Il est aujourd’hui dans un état de conservation extraordinaire. Parmi les autres monuments remarquables, citons l’Alcazar du XIe siècle et la cathédrale gothique du XVIe siècle, considérée avec la nouvelle cathédrale de Salamanque comme l’un des derniers exemples d’architecture gothique en Espagne. Les églises romanes de San Juan de los Caballeros, San Lorenzo et La Veracruz sont également remarquables, de même que de nombreuses structures civiles, des arcs, des portails et des cours. Ségovie joue également un rôle historique : c’est à l’Alcazar qu’Isabelle la Catholique fut proclamée reine de Castille en 1474, et la ville devint par la suite l’un des principaux centres de la guerre des Communautés.

Laville d’Ávila ( ) est un excellent exemple de ville fortifiée médiévale, célèbre pour avoir conservé ses murailles intactes et pour son riche patrimoine de monuments civils et religieux . Située au sud de la région, Ávila se dresse sur une colline qui domine la rive droite de la rivière Adaja. Les premières installations remontent aux Vettones, un peuple celte qui habitait la péninsule avant les Romains, au VIIe siècle avant J.-C., mais ce sont les Romains qui ont défini la structure urbaine de la ville. Plus tard, avec l’arrivée de la culture arabe, Ávila a été reconquise en 1085, date à laquelle les travaux de construction des murailles ont commencé. La période de splendeur maximale coïncide avec l’ère des Rois Catholiques, malgré le déclin démographique causé par l’expulsion des Juifs et des Maures. Au XVIe siècle, la ville a acquis une nouvelle renommée en devenant le lieu de naissance de Sainte Thérèse de Jésus.

Les murailles, symbole incontesté d’Ávila, sont parmi les mieux conservées d’Espagne. À l’intérieur du périmètre fortifié se trouvent des édifices religieux de grande valeur, notamment la cathédrale, considérée comme la première du style gothique espagnol, ainsi que des palais et des demeures seigneuriales qui reflètent le caractère mystique et militaire de la ville. À l’extérieur des remparts, les quatre églises romanes inscrites au patrimoine méritent l’attention : San Vicente, San Segundo, San Andrés et San Pedro.

L’ancienne ville de Salamanque se distingue par la présence d’un grand nombre number demonuments importants d’un point de vue historique et artistique, allant des styles roman et gothique aux styles arabe, Renaissance et baroque. En réalité, ce qui identifie le plus Salamanque, c’est lestyleplateresque et l’université historique dela ville . Située au sud-ouest de la Communauté autonome de Castille et Léon, la ville s’élève sur trois collines le long de la rive droite de la rivière Tormes. Son territoire conserve des traces allant du paléolithique aux Celtes et aux Romains. Conquise par les Arabes, Salamanque a été reconstruite et repeuplée au début du XIIe siècle. Son développement s’est accéléré au XIIIe siècle avec la fondation de l’université, tandis qu’au XVIe siècle, elle a connu un nouvel essor grâce aux grands humanistes. Au XVIIIe siècle, elle devient un centre de référence pour l’art de la Churriguera, dont l’influence s’étend jusqu’à l’Amérique latine.

L’un des traits les plus caractéristiques de la ville est la couleur dorée de la pierre de Villamayor, utilisée pour la plupart de ses bâtiments historiques. Parmi les monuments les plus importants, citons l’université, commencée au début du XVe siècle, la vieille cathédrale, dont les travaux ont débuté en 1140, la nouvelle cathédrale (XVIe-XVIIIe siècle) et la Plaza Mayor, conçue par Churriguera et commencée en 1729. Salamanque constitue un ensemble monumental d’une valeur exceptionnelle, qui est resté en grande partie intact et qui témoigne de la continuité historique et culturelle de la ville jusqu’à nos jours.

Le Chemin de Saint-Jacques est l’un des chemins de pèlerinage les plus importants d’Europe, avec un rôle qui va au-delà de la dimension spirituelle : depuis le Moyen Âge, il constitue une voie de communication et d’échange culturel, qui conserve son importance jusqu’à aujourd’hui. En Espagne, le Chemin est divisé en différents itinéraires vers Saint-Jacques : le Camino del Norte, la Vía de la Plata, le Camino Inglés et d’autres encore. Parmi ces chemins, le Chemin français se distingue par sa large diffusion historique et l’impact monumental et culturel qu’il a laissé derrière lui. Il commence à Valcarlos, en Navarre, et traverse les communautés autonomes d’Aragon (Huesca et Saragosse), de La Rioja, de Castille et Léon (Burgos, Palencia et León) et de Galice (Lugo et La Corogne). L’itinéraire passe par des villes et des villages renommés, comme Jaca, Estella, Logroño, Santo Domingo de La Calzada, Nájera, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada et Villafranca del Bierzo, avant d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Avant que les restes de l’apôtre Jacques le Majeur ne soient conservés dans la ville, les pèlerinages se déplaçaient pour des raisons culturelles et sociales, dans le but d’atteindre la ville espagnole de Finisterre. Les premiers pèlerinages religieux sont partis d’Oviedo au IXe siècle, le long de ce que l’on appelle le Chemin Primitif. En fait, l’expansion des pèlerinages s’est consolidée au XIe siècle grâce au soutien des rois Sancho III le Grand, Sancho Ramírez de Navarre et d’Aragon et Alfonso VI, qui ont encouragé la construction d’églises, de ponts et d’hospices le long de la route, donnant ainsi naissance au Chemin français. Au cours du Moyen Âge, la route chrétienne a donc pris une importance extraordinaire, laissant un héritage artistique et culturel de premier plan et favorisant le passage et l’influence des personnes, des idées et des traditions dans toute l’Europe.

Les mines d’or de Las Médulas représentent l’un des exemples les plus remarquables de l’ingéniosité romaine en matière d’exploitation minière à ciel ouvert. Située à l’ouest de León (non loin de la frontière galicienne), la région se caractérise par un terrain composé de galets, de sable et d’argile, où l’or ne se trouve pas en filons ou en masses compactes. Pour extraire le métal, les Romains ont dû travailler d’énormes quantités de matériaux, façonnant un paysage reconnaissable aujourd’hui à ses murs d’argile abrupts, ses tunnels et ses grottes creusées dans les forêts de châtaigniers. L’exploitation minière a connu son apogée sous le règne de Trajan, entre la fin du Ier siècle et le début du IIe siècle de notre ère. Le déclin a commencé vers 150 après J.-C., tandis que l’abandon définitif du site n’a eu lieu qu’au début du IIIe siècle.

Las Médulas conserve donc une valeur incroyable par son extension, le nombre de traces archéologiques, mais aussi par l’état de conservation des structures. Les mines constituent un point de repère dans l’étude de l’histoire minière, révélant l’impressionnante technologie romaine et l’énorme transformation du territoire et des communautés locales. Elles témoignent de l’organisation, de l’économie et de la société de l’époque, présentant une vision singulière de la relation entre l’homme, les ressources naturelles et l’environnement.

Le site archéologique d’Atapuerca est constitué d’un ensemble de lieux où ont été trouvés les témoignages les plus anciens et les plus nombreux d’êtres humains. Il est situé dans la Sierra de Atapuerca, une colline proche de la ville de Burgos, qui s’étend du nord-ouest au sud-est le long de la vallée de la rivière Arlanzón. La documentation archéo-paléontologique d’Atapuerca couvre une période allant d’environ un million d’années à environ 100 000 ans. Parmi les principaux sites qui composent le complexe, citons la Gran Dolina, le tunnel-covacha de los Zarpazos, le site pénal, la Sima del Elefante, la Sima de los Huesos et le Mirador.

Les vestiges fossiles de la Sierra de Atapuerca constituent un incroyable réservoir d’informations sur la morphologie et le mode de vie des premières communautés humaines européennes. Il s’agit notamment de l’Homo antecessor(peut-être l’ancêtre direct de l’Homo sapiens), daté de plus de 780.000 ans et unique au monde pour ses preuves, etHomo heidelbergensis, progéniteur des Néandertaliens européens, dont les restes, en raison de leur abondance (80 % de ceux connus dans le monde), de leur variété et de leur qualité, représentent une référence fondamentale pour les études sur l’évolution du genreHomo. Les restes de faune et les outils archéologiques trouvés à Atapuerca sont également d’une valeur exceptionnelle, tant par leur ancienneté que par leur quantité, car ils fournissent des preuves directes de la vie quotidienne des premières communautés humaines.

Le complexe de Siega Verde représente une extension des sites portugais de la vallée de Côa, qui ont été ajoutés à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998. Ensemble, ces sites constituent le plus importantensemble d’art rupestre paléolithique en plein air de la péninsule ibérique. Le complexe est situé à l’extrémité ouest de la province de Salamanque, près de la frontière avec le Portugal. Les gravures rupestres sont visibles sur des affleurements de schiste le long du pont sur la rivière Águeda, connu sous le nom de Puente de Siega Verde, et s’étendent sur une superficie d’environ un hectare, principalement le long de la rive gauche du cours d’eau.

L’ensemble rupestre est composé de 91 panneaux sur lesquels environ 450 figures ont été identifiées. Il s’agit d’équidés, d’aurochs, de bisons, de cerfs, de rennes, de mégacéros et de capridés, typiques de la faune de l’époque, ainsi que de représentations anthropomorphes et de symboles abstraits d’une grande valeur figurative. Toutes les figures ont été créées à l’aide de techniques de frappe ou de gravure sur la roche. Les aspects stylistiques, techniques et thématiques situent ces œuvres dans le Paléolithique supérieur (20 000 - 11 000 av. J.-C.), période de développement des cultures solutréenne et magdalénienne. Siega Verde et la vallée de Côa présentent un exemple exceptionnel des premiers gestes de création symbolique humaine, tout en révélant les formes de vie, d’économie et de spiritualité aux premiers stades du développement culturel de l’humanité.

|

| Castilla y León : un voyage dans les sites espagnols de l'UNESCO |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.