Il est surprenant que l’on parle peu ou pas en Italie de l’exposition musclée que le Louvre a organisée pour reconstituer l’histoire de Jacques-Louis David exactement deux cents ans après sa mort. Il s’agit d’une exposition qu’il sera difficile de revoir à court ou moyen terme, en termes d’exhaustivité et de volume de matériel : il est vrai que la plupart des œuvres importantes de David se trouvent déjà au Louvre, mais pour l’exposition du 200e anniversaire, les trois commissaires, Sébastien Allard, Côme Fabre et Aude Gobet, ont rassemblé presque tout ce qu’il était possible de faire entrer dans les couloirs du Hall Napoléon. Bien sûr : David est un peintre qui, sous les Alpes, n’enflamme pas l’enthousiasme. Chez nous, il n’a rien laissé et est considéré comme une sorte de directeur de la propagande napoléonienne, le peintre de l’empire, l’inventeur de l’appareil iconographique d’un régime qui a infligé à l’Italie le traumatisme de la spoliation : c’est pourtant un artiste qui, pourrait-on dire, incarne presque à lui seul un moment fondamental de l’histoire européenne. En outre, l’exposition, intitulée simplement Jacques-Louis David, vise à proposer une perspective sensiblement nouvelle, ou du moins différente, de ce qui a été dit sur David jusqu’à présent : La thèse sous-jacente est que ses œuvres sont “imprégnées de sentiments plus que ne le laisse supposer la rigueur imposante de ses toiles”, et c’est sur cette base qu’a été conçue une exposition destinée à faire ressortir les idées et la personnalité de David à travers la force de ses peintures. Une exposition, donc, de politique peut-être plus encore que d’art, à tel point que dès le panneau introductif il est expliqué au public que le parcours de la visite entend se passer de l’adjectif “néoclassique” pour qualifier l’art de David, afin d’éviter tout conditionnement, toute ouverture, même minime, à l’idée d’un David enfermé dans un formalisme rigide, répétitif, glacial.

La thèse présuppose sans doute une conception péjorative et, d’une certaine manière, peut-être même limitative du terme, si l’on présente d’emblée les idées de David et sa guerre contre l’académisme comme des éléments qui heurtent les conventions de l’histoire de l’art, mais il est en tout cas indéniable que la récupération du classique par David n’aurait pas été possible sans une adhésion convaincue, forte, passionnée à la théorie stricte d’un art doté de fonctions civiles et civiques, et d’un art civilisé et démocratique.Un art doté de fonctions civiles et morales, un art qui, loin de toute complaisance, assume la mission des Lumières de transférer au relatif un modèle éthique qui, après 1789, deviendra un idéal révolutionnaire d’édification démocratique du public exprimé par le recours à l’antiquité. Il serait cependant extrêmement réducteur de penser qu’il n’y a qu’un seul néoclassicisme (et encore plus réducteur de le faire coïncider avec le néoclassicisme des Lumières et le néoclassicisme pré-révolutionnaire), et David lui-même, après tout, en a incarné plusieurs âmes, à tel point que l’on pourrait paradoxalement arriver à la conclusion que ce peintre engagé, comme il est appelé dans l’exposition, est peut-être l’artiste le plus néoclassique qui ait jamais existé. Ou, au contraire, que la construction théorique de ce qu’on appelle le “néoclassicisme” ne répond plus aux critères d’interprétation actuels et qu’il faut la démonter, la raser, la démolir jusqu’aux fondations et la remplacer par quelque chose d’autre. Par quoi, cependant, on ne le sait pas, et ce n’est en tout cas pas l’intention de l’exposition, qui ne cultive pas l’aspiration à écrire une nouvelle théorie du néoclassicisme, mais se limite à retirer David des catégorisations du manuel qui pourraient induire en erreur la lecture proposée par l’exposition.

Pour ce faire, les deux commissaires ont rassemblé une centaine d’œuvres, réparties en une dizaine de sections (en plus des tableaux qui n’ont pas été déplacés de la salle Daru, à savoir La Brute, Léonidas aux Thermopyles et Le Couronnement de Napoléon, et qui doivent être considérés comme des parties intégrantes de l’exposition, notamment parce que les vues sont les mêmes et, dans la salle Napoléon, des indications précises invitent le public à poursuivre sa visite à l’étage) qui accompagnent le visiteur tout au long de la carrière de Jacques-Louis David, depuis ses débuts à Rome jusqu’à son exil à Bruxelles : de grandes salles, un éclairage presque toujours correct, des légendes commentant chaque œuvre, et un public nombreux, surtout dans les premières salles, où les touristes peu intéressés (ou venus à l’exposition pour voir le Serment des Horaces) commencent concentrés puis, à partir de la moitié, s’éclipsent vers la sortie, laissant dans les dernières salles les visiteurs entrés au Louvre spécialement pour voir l’exposition. Et qui, de toute façon, sont nombreux, et pas seulement parce que les Français aiment David : l’exposition du Louvre est la première exposition monographique consacrée au peintre depuis 1989, et il est donc légitime de s’attendre à une affluence particulièrement importante, malgré des espaces vastes, adaptés et bien éclairés. Nous ne sommes pas aux niveaux de la gigantesque exposition qui s’est tenue il y a trente-six ans, en partie au Louvre et en partie au château de Versailles (et qui était une occasion unique : il y avait plus de deux cents œuvres, et un catalogue de près de sept cents pages a été produit pour l’occasion), mais en ces temps de vaches maigres, l’exposition actuelle est parmi les plus belles et les plus grandes choses que l’on puisse voir actuellement en Europe.

Contrairement à l’exposition actuelle, celle de 1989 s’attardait beaucoup plus sur la phase de jeunesse de la carrière de David, qui était explorée dans deux sections sur les six que comptait le parcours : aujourd’hui, tout est résumé dans un seul chapitre qui retrace l’histoire des débuts artistiques de David. Des débuts difficiles, nous disent les commissaires, car le peintre, qui a grandi à l’époque du déclin de la monarchie et de l’éclipse de la grande peinture rococo, a eu du mal à trouver “une voie qui lui corresponde” : le principal défaut de cette section, qui est peut-être la plus faible de l’exposition, réside dans sa trop grande rapidité, puisqu’on nous présente hâtivement un peintre de 25 ans, donc mûr pour son époque, et qui apparaît déjà comme étant “en pleine possession de ses moyens”. Les tableaux les plus proches de ceux de son maître Joseph-Marie Vien (qui n’est d’ailleurs pas représenté dans l’exposition, bien qu’il y ait quelques œuvres de comparaison), c’est-à-dire ceux dans lesquels le classicisme naissant de David présente davantage de points de contact avec le rococo, sont presque totalement absents. La seule exception est le tableau qui ouvre l’exposition, la Mort de Sénèque, qui semble presque une traduction tout aussi théâtrale mais plus contrôlée du Corésus se sacrifiant pour sauver Calliroe de Jean-Honoré Fragonard, une œuvre de huit ans plus tôt qui se trouve au Louvre mais qui n’a pas été montrée dans l’exposition (dommage, car elle aurait été une comparaison opportune). Avec le plus tardif Erasistratus découvre la cause de la maladie d’Antiochus, daté de 1774, un an après la Mort de Sénèque, nous nous trouvons déjà devant un David plus retenu qui élabore déjà un langage proche de celui de sa maturité, bien que les moments intenses de réflexion sur l’art du XVIIe siècle ne manquent pas dans les années qui suivent : Saint Roch demandant l’intercession de la Vierge pour la guérison des pestiférés, œuvre de 1780, peinte à Rome et prêtée par le musée des Beaux-Arts de Marseille.e des Beaux-Arts de Marseille, conserve un réalisme à l’influence caravagesque marquée, mêlée ici à des notes de Poussini et de Guercino, tout comme le Saint Jérôme contemporain prêté par Québec, qui rappelle les peintures de José de Ribera que David avait rencontré lors de son séjour d’études à Rome entre 1775 et 1780.

On his return from the city, David was already a mature painter, a painter who was “hitting his stride”, to use the title of the second section of the exhibition, which opens with the aforementioned San Rocco and continues with several works that attempt to mediate between the composure of Poussin and the naturalism of Caravaggio, and give us a more theatrical, more dramatic, more théâtrale, plus dramatique, plus sentimentale, comme celle que l’on peut admirer dans Bélisaire demandant l’aumône (œuvre de 1781, qui eut un tel succès qu’elle fut répétée par la suite : une seconde version, plus petite, est également exposée), qui raconte l’histoire du général byzantin du VIe siècle, victime d’une injustice de l’empereur Justinien qui le rendit aveugle et le condamna de fait à vivre de l’aumône, ou dans l’une des œuvres de Bélisaire demandant l’aumône, qui est plus sentimentale.Le tableau de la douleur d’Andromaque, l’un des plus émouvants de son œuvre, reste dans les mémoires pour le regard désespéré de la femme d’Hector pleurant son mari, tué au combat par Achille, et pour le geste de son fils Astianax lui caressant la poitrine. La section culmine avec le mur entier consacré au Serment des Horaces, l’un des chefs-d’œuvre de David, une œuvre avec laquelle l’artiste apparaît comme un rénovateur de la peinture, à travers un langage fait de compositions simples mais rigoureuses, tracées selon des géométries clairement reconnaissables (ici, toutes les directions visuelles convergent vers la main du père des Horaces pour souligner la solennité du serment), une progression horizontale de la main du père des Horaces, et une progression horizontale de la main du père des Horaces pour souligner la solennité du serment. du serment), une progression horizontale à l’imitation des bas-reliefs antiques, des scènes peu chargées, un dessin précis et un modelé clair, une facilité de lecture, une coloration sobre et bien lissée, une lumière froide et cristalline. Il y a aussi chez David une parfaite adéquation entre la forme et le fond, entre cette géométrie glacée, réchauffée cependant par la détermination des gestes, et son contenu à la signification politique ouverte, exaltation des vertus civiques et de l’attachement à la patrie dans le contexte de la guerre civile.l’attachement à sa patrie dans le cadre d’une commande que David avait reçue de la couronne française par l’intermédiaire du comte d’Angivillier, à l’époque directeur général des Bâtiments du Roi, l’organisme qui présidait aux travaux commandés par le roi de France dans ses résidences.

Le Serment des Horaces est la première œuvre dans laquelle l’artiste ne cherche pas à se raccrocher à une tradition antérieure : ici, David cesse de regarder en arrière et commence à inventer. Et il invente une peinture rigoureuse, sévère, facile à lire, mais qui refuse en même temps d’être illustrative, car l’objectif de David n’est pas de raconter ou d’expliquer, mais d’“inviter à la réflexion”, comme le suggèrent les commissaires de l’exposition. Il est d’ailleurs perçu comme un réformateur par ses contemporains : après l’exposition du Serment des Horaces, il est appelé au Salon le “régénérateur de la peinture”, un surnom qu’il a gagné non seulement pour le langage qu’il a inventé et qu’il imposera (également dans les œuvres pour ses mécènes privés qui, à partir du Serment , commencent à affluer dans son atelier pour obtenir l’une de ses toiles) : les Amours d’Hélène et de Paris, dont l’exposition présente deux variantes, montrent comment David a cherché à appliquer les principes de sa peinture même aux sujets les plus frivoles), mais aussi pour sa façon de charger l’antique de nouvelles significations. Même l’attaque contre le portrait (il y a des chefs-d’œuvre comme le Portrait du docteur Alphonse Leroy et le Portrait de Geneviève Jacqueline Pécoul) est une façon de connoter l’art de David dans un sens politique, puisque l’art de David, puisque le peintre est un homme, est un homme.art de David, puisque le peintre est présenté dans l’exposition comme l’artiste de la “bourgeoisie éclairée”, de cette classe sociale favorable aux idéaux de renouveau qui allumeront la mèche de la Révolution française. Les portraits de David sont en quelque sorte minimalistes : un fond neutre, tout ornement éliminé, l’accent est surtout mis sur la pose et le regard du modèle.

David lui-même, qui commençait à s’intéresser à la politique active, a adhéré sans réserve à la Révolution française et a même exercé des fonctions politiques, anticipées par un certain activisme, dirions-nous aujourd’hui : en septembre 1789, il s’était mis à la tête du mouvement des “Académiciens dissidents” qui voulaient réformer les institutions artistiques, et l’année suivante il était à la tête de la Commune des Arts, le groupe qui se forma officiellement à la suite de l’expérience de ce mouvement (David réussira plus tard à obtenir la suppression de toutes les académies en 1793 : Entre-temps, en 1791, il fait partie des signataires de la pétition demandant la déposition du roi Louis XVI, et la même année, il se présente à la députation, mais n’est pas élu). Deux sections de l’exposition explorent donc la contribution de David à l’iconographie de la Révolution : un espace important est consacré au Serment de Pallacorda, dont sont exposés à la fois la grande toile inachevée de près de sept mètres, prêtée par le Musée national de Versailles, et le dessin qui a servi de modèle à une estampe mise en vente afin de réunir les ressources nécessaires à la réalisation de l’œuvre à grande échelle. Le revirement radical de David qui, en 1789 encore, tout en fréquentant les milieux bourgeois qui poussent aux instances de renouvellement, est aussi proche de l’aristocratie et parfaitement intégré aux institutions de la monarchie, n’est pas approfondi dans l’exposition, d’autant que, lorsque la Révolution éclate, l’artiste est occupé à son Brutus, un autre tableau commandé par les Bâtiments du Roi. Le fait est, comme le notait déjà Antoine Schnapper dans le catalogue de la grande exposition de 1989, que l’on ne sait pas, et que l’on ne saura jamais, ce qu’était réellement l’opinion de David au début de la Révolution. L’une des rares certitudes est que l’artiste aurait tenté de donner rétroactivement à ses tableaux des significations conformes aux idéaux révolutionnaires : après la chute de Robespierre, dont David était partisan, et la fin du règne de la Terreur qui s’ensuivit, le peintre fut également mis en accusation et, dans le discours qu’il rédigea pour se défendre, il invita les députés de la Convention, dont il avait d’ailleurs été exclu, à juger “si celui qui devait être imbu de toute la beauté et de toute la sublimité de la vertu en peignant le Socrate mourant”, avait “le droit d’être un homme de bien”. de la vertu en peignant Socrate mourant, de l’enthousiasme héroïque inspiré par l’amour de la patrie pour exprimer dignement le généreux dévouement des trois Horaces, du courage surnaturel que l’horreur de la tyrannie donne aux hommes libres [...] a pu prendre part à une conspiration qui aurait replongé sa patrie dans les malheurs de la servitude". Mais il est vrai aussi que, selon toute vraisemblance, cette lecture de ses tableaux prérévolutionnaires est le fruit d’un calcul à un moment où l’artiste risque sa vie (il est finalement emprisonné mais bénéficie d’un non-lieu : à nouveau surveillé, il est finalement amnistié et, à partir de 1795, il abandonne la politique active pour ne se consacrer qu’à l’art) : David avait cependant toujours été assez critique à l’égard des institutions artistiques, même avant la Révolution, et il est donc fort probable que ses idées politiques aient mûri dans un contexte d’intolérance à l’égard du monde académique et l’aient ensuite conduit à un engagement beaucoup plus vaste qu’il n’aurait peut-être pu l’imaginer.

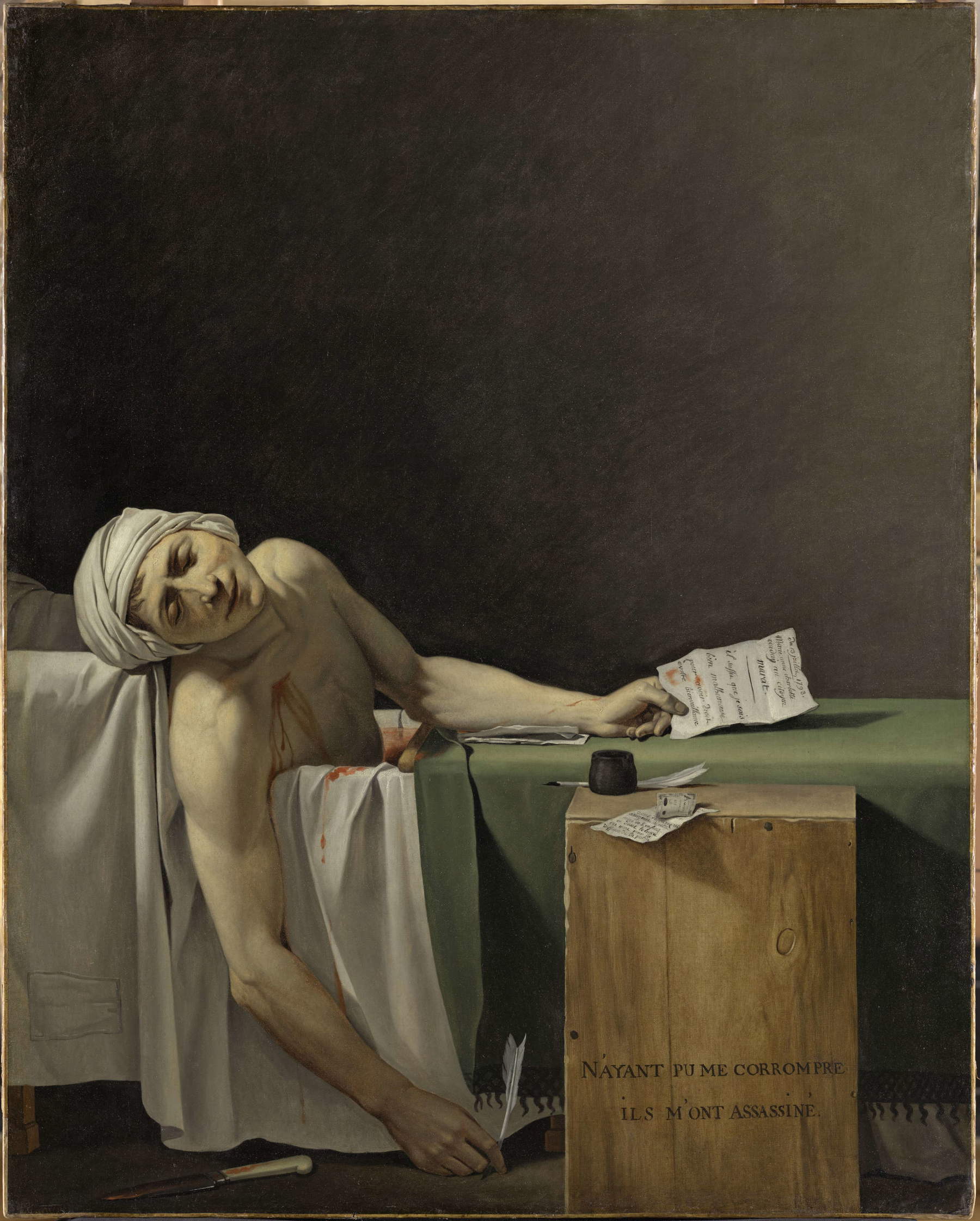

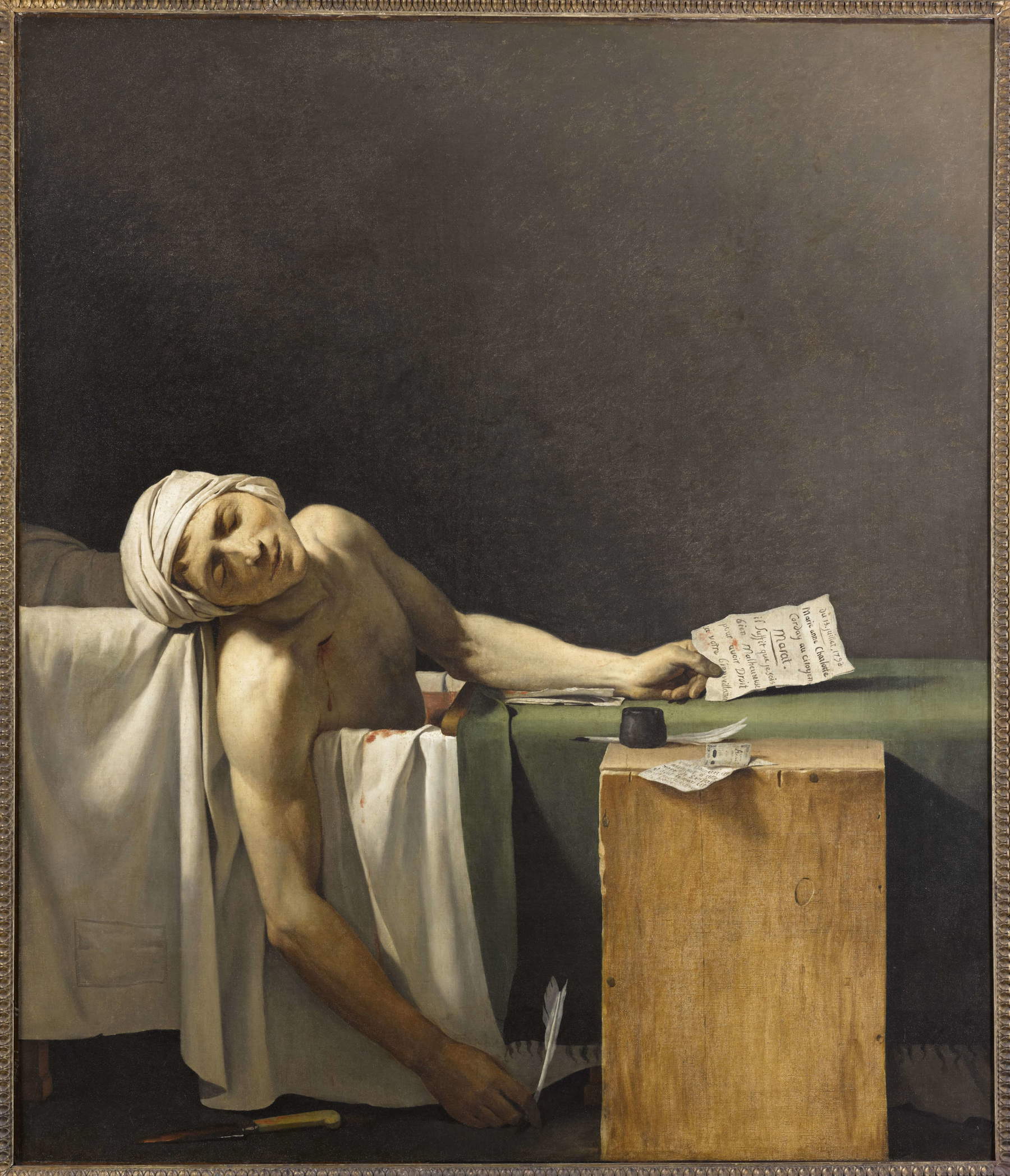

Sa manière, elle, n’a pas changé : le Serment de la Pallacorda montre de manière éloquente comment David a utilisé le même langage formel que le Serment des Horaces, donc d’un tableau commandé par la monarchie, pour montrer non seulement un fait d’actualité, mais un moment fondateur de la nouvelle unité nationale (la grande toile aujourd’hui à Versailles était d’ailleurs destinée à la salle où devaient se tenir les séances de l’Assemblée constituante). C’est à partir de ce moment que David n’est plus seulement un peintre d’histoire mais devient un peintre de l’immédiat. Et c’est aussi dans son activité d’artiste que se concrétise son engagement politique. Au plus fort de sa carrière révolutionnaire, David avait été nommé membre du Comité de sûreté générale (on était en 1793 et le régime de la Terreur était en vigueur), et à ce titre, il avait cosigné des dizaines de mandats d’arrêt qui allaient plus tard conduire à l’exécution de nombreuses personnes qui lui étaient également proches, et en janvier 1794, il avait également été, pendant quelques semaines, président de la Convention nationale, l’organe législatif et exécutif de la Révolution. Membre du Comité d’instruction publique, il dessine les uniformes des autorités publiques et organise les nouvelles fêtes de la France républicaine, et surtout, il invente les symboles d’une nouvelle “religion civique”, comme l’appelle l’exposition, construits dans le langage solennel de la peinture d’histoire et appliqués à l’actualité. La Mort de Marat, dont l’original exposé à Bruxelles et deux répliques sont présentées dans l’exposition, s’explique en ce sens : David ne choisit pas de représenter le moment de l’assassinat de Jean-Paul Marat par Charlotte Corday, mais préfère montrer l’Ami du peuple déjà sans vie, allongé dans sa baignoire, tel un Christ au sépulcre (l’artiste avait évoqué tout le XVIIe siècle qu’il avait vu en Italie, Caravage en tête). Il en va de même pour la Mort du jeune cercueil, saisi au dernier moment de la vie, nu comme l’Endymion d’Anne-Louis Girodet-Trioson auquel il est juxtaposé dans l’exposition et dont David s’est peut-être inspiré pour construire l’image du martyr de quatorze ans tué par les royalistes, destiné, dans l’idée du peintre, à devenir un symbole des atrocités commises par les ennemis de la Révolution.

Parmi les rares partisans de Robespierre qui survivent à la fin du règne de la Terreur, David, en attendant l’amnistie définitive qui arrivera en 1795, s’est entre-temps remis à l’art du portrait (sont exposés les deux magnifiques portraits de sa belle-sœur Émilie Pécoul et de son mari Pierre Sériziat, tous deux exécutés à cette époque, ainsi que le fascinant portrait d’Henriette de Verninac, qui date de 1798-1799), et va bientôt se remettre à peindre de grands tableaux d’histoire : avec les Sabines, peintes de sa propre initiative, David avait cherché à renouveler encore le genre avec l’intention de revenir à une peinture d’histoire animée par la recherche d’une beauté idéale qui pourrait devenir une allégorie, dans ce cas de l’unité et de la réconciliation (l’épisode décrit par David est celui des Sabines qui tentent d’arrêter la guerre entre Romains et Sabins, c’est-à-dire entre maris et frères). Mais ce n’est qu’un moment, car tout au long du début du XIXe siècle, l’artiste reviendra à la formule expérimentée pendant la Révolution, à ce mélange de langage classique et de sujets contemporains, pour construire l’iconographie de Napoléon, une iconographie dont tous les exemples les plus connus sont présentés dans l’exposition : Napoléon au col du Grand-Saint-Bernard, Napoléon dans son atelier, Napoléon habillé en empereur. Nous avons l’habitude de considérer David comme le premier peintre de Napoléon, un peintre bonapartiste rhétorique et triomphaliste, un glorificateur fidèle de l’empereur. En réalité, les relations entre les deux hommes étaient beaucoup plus ambiguës et difficiles que les images ne le laissent supposer. Une relation, écrit Schnapper, “marquée davantage par les échecs que par les triomphes, et le peintre a le mérite de faire preuve d’une telle loyauté envers l’empereur”. L’universitaire avait souligné que certains des tableaux les plus importants de David, comme le Bélisaire ou les Sabines, ont été exécutés en dehors de toute commande, même si l’artiste espérait les vendre à l’État : de nombreux tableaux demandés par Napoléon ont au contraire été exécutés sans engagement formel, sans que le prix ne soit fixé par écrit. L’histoire des relations entre David et la lourde bureaucratie impériale est marquée par les frustrations d’un artiste qui a souvent lutté pour obtenir reconnaissance et gratification, au point de laisser le rôle de portraitiste officiel de Napoléon à son élève François Gérard, après que Napoléon eut refusé le tableau sous les traits de l’empereur qui clôt la section (à tel point que, malgré une relation de travail qui a duré quinze ans, et bien que David soit en fait devenu un instrument de la propagande napoléonienne, il n’existe pas de portraits officiels de Napoléon peints par David). Ce n’est pas un hasard si l’exposition propose au visiteur de relire la relation entre David et Napoléon à la lumière de la “question de la liberté de l’artiste face au pouvoir et à son administration”.

Après la chute de l’empire, David subit un nouveau et définitif revers : avec la Restauration, il est condamné à l’exil, car il fait partie des révolutionnaires qui ont voté la condamnation à mort de Louis XVI en 1793. Réfugié à Bruxelles, où il meurt en 1825, le peintre continue de défendre son idée d’un art où la beauté idéale est au service d’un projet politique. Allard, Fabre et Godet, dans le final de l’exposition, proposent une lecture délicieusement politique de toutes les œuvres, même celles qui semblent les plus éloignées de la politique, même celles empreintes d’un érotisme chaleureux, commeCupidon et Psyché prêté par le Cleveland Museum of Art, lues à la lumière d’un possible double avertissement (le premier : puisque le monde est rongé par la platitude et la vulgarité, autant revenir aux contes de fées ; le second : même le conte de fées, malgré tout, n’est qu’une grossière histoire de sexe entre deux adolescents, et il est représenté comme tel, sans déguisement ni prétention), ou comme Mars désarmé par Vénus et les Grâces, une œuvre de 1824 qui doit être considérée, selon les commissaires, non seulement comme une anticipation du kitsch (dans l’exposition, il s’agit de Vénus et les Grâces), mais aussi comme une anticipation du kitsch. Jupiter et Thétis d’Ingres de 1811 pour souligner les affinités de langage), mais aussi une sorte de testament artistique, la protestation d’un peintre qui a probablement vu la dimension politique de l’art disparaître au nom d’une beauté en soi qui ne pouvait pas répondre à ses idées. La conclusion finale est que David, même dans ses dernières œuvres, n’est pas “la star froide des manuels scolaires” mais doit plutôt être considéré comme “un homme qui a développé un langage pour s’adresser à son époque”, et c’est pour cela qu’il est si profondément pertinent aujourd’hui.

Alors que la grande exposition de 1989 privilégiait l’exhaustivité, l’exposition actuelle privilégie la densité : Le visiteur trouvera dans le Hall Napoléon du Louvre une exposition qui n’est pas beaucoup plus grande que beaucoup d’autres expositions récentes, mais il trouvera une exposition d’une densité une densité difficile, rare, extrême, une densité capable, malgré le nombre peu élevé d’œuvres exposées (un peu plus d’une centaine), de lui faire passer un après-midi entier dans les différentes salles sans même s’en apercevoir. Le principal problème de cette exposition réside paradoxalement dans son fondement : on peut se demander, en effet, si le projet de scruter le David politique dit quelque chose de nouveau. Si l’on arrive à l’exposition sans en connaître la trajectoire (artistique et politique), on aura matière à quitter le Louvre satisfait. En revanche, si l’on cherche à découvrir ce qui n’a jamais été dit, on sera peut-être un peu déçu, car les seuls résultats que l’exposition peut offrir sont quelques suggestions. Il est vrai que l’art de David est inséparable de ses convictions, de ses idées, de ses actions en tant qu’homme politique : mais cette prise de conscience n’est pas nouvelle.

L’intention programmatique de l’exposition était d’aborder la “question de l’engagement de l’artiste dans un moment de crise, de la capacité de l’art à agir sur la société et de la manière dont il peut le faire”. Elle reste, certes, une exposition impeccable, voire courageuse dans son refus d’accoler l’étiquette de “néoclassique” à David (terme qui n’est d’ailleurs jamais utilisé tout au long de la visite), scientifiquement solide et, compte tenu de la quantité et de la qualité des œuvres exposées, très difficilement reproductible, du moins à un horizon prévisible. Et pourtant, c’est une exposition qui révèle une timidité excessive précisément en présentant la figure de Jacques-Louis David à la lumière de son engagement politique, et l’idée de l’imposer comme un artiste “pour notre temps” ne reste qu’un indice qui se lit entre les lignes d’une suite de chefs-d’œuvre disposés selon un parcours qui apparaît finalement infiniment plus formaliste que ne le laissait supposer l’introduction. David, si l’on veut lui attribuer un rôle politique à identifier d’un seul mot, était un metteur en scène, et non un idéologue : alors peut-être, pour trouver un David à lire à travers le prisme de “ notre temps ”, l’exposition aurait-elle dû insister davantage sur les implications de l’intrusion, de la portée, des objectifs de sa mise en scène. En fin de compte, l’aspect le plus intéressant de toute l’affaire réside probablement dans les doutes qui subsistent pour le visiteur après avoir sondé l’ensemble des contradictions de David, les contradictions de l’homme, avant même celles de l’artiste. De l’homme qui, toute sa vie, a considéré sa peinture comme un moyen de changer le monde. Et pendant quelques années, il a eu la chance de le changer, concrètement. Qu’a-t-il accompli ?

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.