En mémoire de Jacques Guillerme et de Robert Klein, intelligences lucides

Depuis le 19 octobre 2025, les ondes diffusent Un mauvais rêve de Sandro Botticelli (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/allons-y-voir/un-mauvais-reve-de-sandro-botticelli-6063000). Dès les cinq premières minutes de la transmission, le ton est donné. Le médiéviste Patrick Boucheron proclame à l’antenne : “il faut faire face à cette culture du féminicide…” qui naîtrait exactement en 1483 et pas avant, dans un cycle peint en quatre épisodes par Botticelli, relatant l’histoire de Nastagio degli Onesti. Pour le professeur Boucheron, cette peinture de Botticelli promeut carrément le “gynocide”. De quoi abasourdir les connaisseurs du peintre florentin qui, au terme d’une vie de recherches, apprennent soudain que leur héros ne fut rien moins que l’inventeur sadique du féminicide pictural. Chacun de nous est libre de ses opinions. Il en va tout autrement d’une parole professorale, que sa mission d’instruire contraint à la rectitude et à l’ouverture d’esprit. Synthèse difficile. Le privilège de la notoriété n’abolit pas ce devoir, il le redouble. Qu’on trouve donc légitime d’exprimer poliment notre scepticisme de spécialiste du Quattrocento sur ce cauchemar que Sandro Botticelli ne mérite pas.

Déjà soumise à l’interprétation débridée de Georges Didi-Huberman dans Ouvrir Vénus (Paris 1999), essai d’analyse fantasmatique, la fable dont il s’agit campe un héros du Décaméron de Boccace, plongé malgré lui dans une horrifiante scène de chasse. La “tempera” sur bois du deuxième épisode de cette fable, conservée à Madrid (Fig. 1), traduit-elle le sadisme effrené de Botticelli ? Avant de se prononcer, mieux vaudrait savoir regarder, interroger et comprendre un tableau. Autrement, disait l’irremplaçable Daniel Arasse, “on n’y voit rien”. En voici une démonstration.

L’art botticellien stylise Boccace comme un film d’angoisse où Nastagio assiste aux affres d’un amour tragique, qu’il éprouve au premier chef. Méprisé par la belle Bianca Traversari qu’il adore en vain, Nastagio erre en butte à l’affliction dans une forêt sombre et croise, vision surnaturelle, une chasse infernale sur le modèle de Dante Alighieri, Enfer XIII, 109-129, dans le cercle des suicidés, détail essentiel. Nastagio voit, terrifié, une femme poursuivie par un veneur et ses chiens, être jetée à terre où elle subit l’ablation du cœur, pour ensuite se remettre à vivre, intacte, et reprendre éperdument sa course. Le chasseur et sa proie sont deux spectres damnés. Follement aimée du chasseur fantôme, la femme altière appartenait dans la vie à bien plus noble famille, mais après avoir sans remords poussé au suicide son amant, elle expie, par-delà la tombe, la cruauté monstrueuse dont elle s’était réjouie sans éprouver le moindre repentir. C’est donc une “Belle Dame sans Merci”. Elle lui arracha le cœur sur terre, par mépris de classe, et il lui arrache le sien dans l’au-delà, après l’avoir percée d’une épée, instrument de son propre suicide. En revanche, tout se termine bien pour Nastagio et Bianca, que l’exemple spectral décide au mariage.

Le puissant mobile initial d’une différence de rang et de fortune, fondamental au Moyen Age, enclenche le drame du dédain, puis la tragédie du suicide, péché mortel qui entraîne à son tour une compensation surnaturelle par l’arme même du suicide, comme chez Dante qui nommait cette justice divine le “contrappasso” ou “souffrance en retour”, sorte de loi du talion. Mais chez le bourgeois Boccace, postérieur à Dante, le ressort socio-économique l’emporte. Il n’est pas sexuel au sens où nous l’entendons. De plus, au Moyen Age comme à la Renaissance l’amour passionnel éprouvé par Nastagio est souvent classifié comme la maladie des élites, conformément à la médecine gréco-arabe latinisée par Constantin Africain (†1087) et Gérard de Crémone (†1187). Point ici de sentiment romantique et moins encore de cette grande émotion médiatique à la mode aujourd’hui. Les fous d’amour ne vont pas pleurer sur Facebook, ils se retirent loin du commun des mortels. De là l’isolement sylvestre de Nastagio. Ce qui relève certainement d’Eros, chez Boccace, est la mort d’amour de l’aristocrate, hypnotisé par l’icône féminine, cas typique de mélancolie fatale avec son lot de délires visuels. Elle est provoquée non par le “sexe” de la dame, en son sens génital, mais par l’hereos, équivalent latin du terme arabe ilisci, ce mal d’amour qui infecte l’imagination au centre du cerveau et mute l’amant halluciné en un fou suicidaire, prêt à se laisser mourir de faim. Boccace souligne bien que Nastagio “ne se souvient ni de manger ni d’autre chose”. Depuis Rufus d’Éphèse (150 av. J-C), Rhazes (†925), Avicenne (†1037), Constantin Africain (†1087) et Arnaud de Villeneuve (†1311), les médecins médiévaux cherchent à comprendre et guérir cette frénésie autodestrutrice, fort bien étudiée par d’éminents spécialistes (voir D. Jacquart et C. Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Paris 1985, p. 115-120 et J.-Y. Tilliette, Les fous d’amour au Moyen Âge, https://shs.cairn.info/revue-poesie-2017-1-page-134?lang=fr). Juste pour donner quelques solides antécédents doctrinaux du Nastagio de Boccace, jamais fournis au cours d’une si singulière émission de France Culture.

Accordons à Mme Ana Debenedetti, directrice de la Fondation Bemberg, d’avoir au cours des vingt premières minutes du programme tenté de contextualiser et de moduler, timidement à notre goût, la virulence dénonciatrice d’un slogan répétitif : Botticelli fut le premier metteur en scène du massacre patriarcal des femmes. Son “mauvais rêve” fut la soumission féminine, le “gynocide” enseigné par l’image à la Renaissance. Le raisonnement (si c’en est un) ne fait pas un pli. Analysons-le sereinement.

Déjà, comment fonctionne le malentendu initial de ce discours, dont découle une série d’erreurs factuelles et de raccourcis fallacieux ? Il suffit d’y réfléchir, la peinture sous accusation n’a jamais été le mauvais rêve de Botticelli, simple peintre sur commande du récit de Boccace, mais l’hallucination d’un Nastagio frappé de mélancolie. Tenons compte de cette différenciation biographique absolument capitale, passée trop aisément sous silence.

Le seul rêve authentiquement autobiographique dont Botticelli fut l’acteur et le narrateur, nous l’avons trouvé chez Ange Politien puis étudié dans notre essai Le Songe de Botticelli (Hazan 2022, p. 17-19 / https://lunettesrouges1.wordpress.com/2023/02/03/mars-plutot-que-venus-botticelli/). Que relate-t-il en bref ? La répulsion éperdue pour le mariage d’un Botticelli fuyant la femme qu’on le force à épouser malgré lui. Effectivement, les beaux garçons eurent toujours la préférence marquée du peintre de Laurent le Magnifique, qui s’en amusait allusivement dans son poème en forme de banquet bachique, les Soiffards, terminé deux ans après le cycle de Nastagio (voir Le Songe de Botticelli, p. 124-127). Les dates coïncident. Voilà qui tombe mal à propos pour la thèse de Didi-Huberman et pour son corollaire d’un peintre contraignant les femmes à s’offrir en mariage sous la menace visuelle du dépeçage. C’est Botticelli qui se serait fait mettre en morceaux plutôt que d’épouser une dame ! Malgré tout, on soutiendra encore que Botticelli est le complice de Boccace, donc le coresponsable du délit ? Mais les couches de sens du récit boccacien démentent le postulat arbitraire d’une violence libidinale déchaînée par des mâles en rut. Tous coupables ? Pas vraiment. Botticelli a peint l’horreur et surtout le courage de Nastagio volant au secours du spectre de la malheureuse victime. Comme le narre Boccace, il tente désespérément d’empêcher le meurtre, armé d’une longue branche en guise de bâton (Fig. 2). C’est qu’il croit encore secourir une femme réelle. Il ne subsiste aucune ambiguïté possible.

Nastagio accuse aussitôt le chasseur qu’il affronte bravement, de se conduire en vulgaire assassin et non en digne chevalier tenu au respect d’une femme, créature humaine à défendre coûte que coûte : “Je ne sais qui tu es … mais laisse-moi te dire que c’est grande vileté de la part d’un chevalier armé que de vouloir tuer une femme nue, et d’avoir lâché les chiens à ses côtés, comme si c’était une bête sauvage. Sois sûr que je la défendrai autant que je pourrai” (traduction de G. Clerico, in Boccace, Le Décaméron V, 8, Paris 2006, p. 494). Ce n’est qu’après avoir réalisé qu’il rêve, et devant l’inflexible volonté divine du “contrappasso” réaffirmée par le chasseur, que Nastagio se résigne mal volontiers à contempler un simulacre d’exécution en frissonnant d’effroi (Fig. 3). Soulignons cette forte opposition physique et morale, plastiquement traduite par Botticelli. De surcroît, la révélation fantastique atteste que le carnage, jamais commis, n’est qu’une apparition imaginaire. Comment cela est-il possible ? Nastagio contemple ce que Robert Klein nommait dans La Forme et l’Intelligible (Paris 1970, p. 89-124) un “enfer ficinien”, un espace hallucinatoire d’expiation imaginale où les âmes damnées, selon le philosophe néoplatonicien Marsile Ficin, répètent leurs fautes et reproduisent leurs vices à l’infini, comme nous l’expliquions en 2017 dans Voir l’Enfer (https://shs.hal.science/halshs-03844334/document).

Mais enchaînons. Que l’héroïne dépecée dans le conte de Boccace ne soit nullement une Vénus ou une nymphe, mais un personnage littéraire autonome, ne troublait pas Didi-Huberman et ne trouble pas plus ses disciples, enferrés dans l’erreur du maître. Que leur importe d’ailleurs que l’Aphrodite même de Botticelli ne soit pas une martyre, mais la déesse à la chair somptueuse de la Naissance de Vénus que nous admirons aux Offices, comme l’ont établi de remarquables historiennes de l’art ? Autre évidence niée. Pourquoi ? “Il n’arrive pas que des bonnes choses à Vénus” (dixit Didi-Huberman). Par ces mots on cherche à nous persuader que la Renaissance, toujours elle, invente le calvaire éternel des femmes, ce même calvaire qui s’étale tragiquement en première page de nos accablantes chroniques contemporaines.

Commençons par une notation élémentaire : en vérité Boccace et Botticelli recyclent la très vieille tradition misogyne des fabliaux du Moyen Âge, comme l’ultra violente Dame écouillée de 1225 (Paris 2009), virago à laquelle on fend aussi les reins. L’émission omet de le dire et tire un gros trait sur l’enquête iconographique, comme si à la Renaissance les textes littéraires antiques et médiévaux ne nourrissaient pas savamment les images, faites pour qu’on réfléchisse et creuse ce qu’elles cachent derrière l’apparence.

Déplorons aussi cette faute méthodologique manifeste : l’écart factuel et temporel entre la fiction picturale et le meurtre contemporain se trouve purement et simplement rénié, et ce reniement fâcheusement dissimulé sous l’accusation. À quoi bon la distance historique, garante de justesse ? Non, le XVe siècle vaudrait le XXIe siècle et le peintre de la Renaissance penserait comme l’assassin de nos assises. À ce degré zéro de l’histoire de l’art et de l’histoire tout court, on regrette de le constater, une négation herméneutique décomplexée sévit chez les détracteurs de Botticelli. Dès lors, sa peinture n’est plus à comprendre comme une oeuvre du passé. Elle s’écrase sur l’actualité. Elle n’a plus qu’un premier degré et qu’une seule dimension : le crime. Peindre une fiction littéraire au XVe siècle inciterait concrètement, en 2025, une meute de mâles sadiques à punir une femme qui se refuse. Réciproquement la criminalité contemporaine imiterait l’art florentin. Le Quattrocento se trouve pris implacablement au piège du fantasme moderne. Pauvre Warburg, pauvre Panofsky, pauvre Baxandall !

Nous n’inventons rien des propos tenus. Ils télescopent le fait divers et la peinture pour faire grimper l’émotion morbide. C’est un procédé sophistique, une “émotionalisation” de l’art privilégiant l’émoi romancé au détriment de l’élucidation iconographique. Un contre-exemple suffira.

Que penserait-on d’une histoire de l’art soutenant que le génial Domenico Ghirlandaio peignit son sanglant Massacre des Innocents (Fig. 4) dans la chapelle Tornabuoni en 1490, et qu’il y montra des nourrissons mutilés, amputés, décapités pour faire l’éloge des infanticides de masse, tels ceux perpétrés sous nos yeux à Gaza ou ailleurs ? On penserait que cette discipline a perdu la raison, qu’elle déraisonne au sens que le pathos incontrôlé fait brutalement chuter son raisonnement. On estimerait qu’elle n’enseigne rien, qu’elle prend son public pour un peuple d’émotifs sans cervelle, trop stupides pour mériter des explications.

En conséquence on ne nous parle jamais d’esthétique, ni d’iconologie, mais de pièce à conviction, quoique très manipulée à vrai dire. On criminalise l’oeuvre d’un peintre, mais pas n’importe lequel : on obscurcit le phare de la peinture érudite florentine et de l’humanisme renaissant, la bête noire des antihumanistes. Ce genre de diffamation qui s’ignore, volontairement ou non, s’inscrit dans la mouvance d’autres vandalismes de l’art, plus grossiers, plus agressifs (avec jet de soupe et autre) qui exploitent cependant à leur avantage le même principe de notoriété négative : s’en prendre à la quintessence de l’art, étouffer toute forme d’admiration sous la vindicte.

L’efficacité médiatique d’une telle police culturelle, repose sur sa cécité. On y traîne au commissariat des moeurs le responsable posthume d’un délit pictural qu’il n’a nullement commis d’abord parce que ce n’est pas son rêve, ensuite parce qu’il s’inscrit dans l’irréel de l’art. Une fiction ? On s’en moque bien ! Botticelli, ce criminel du pinceau, dont les attestations d’authenticité artistique ne sont plus d’aucun prix, n’a droit à aucune défense dans un tel tribunal. Est-ce pourquoi les admirables travaux d’Alessandro Cecchi, de Cristina Acidini et d’autres spécialistes sont délibérément occultés, avec les études magistrales de Vittore Branca (Boccaccio visualizzato, Torino 1999) et de Monica Centanni (La Calunnia di Botticelli, Roma 2023) sur l’iconographie du Décaméron, qui est précisément l’objet de cette émission ? De même, les enseignements trop contrariants de savants comme Gombrich et Panofsky, sont-ils évacués d’une vision unilatérale s’apparentant à un copié-collé des thèses de Didi-Huberman, adversaire autodéclaré de l’humanisme intellectuel panofskyen en France (voir Devant l’image, Paris 1990, p. 135-145).

Par acquis de conscience et pour ne rien négliger, écoutons l’indice ultérieur avancé par un invité, Ivan Jablonka, moderniste et romancier spécialiste du féminicide, fermement convaincu lui aussi que “Botticelli participe d’une culture gynocidaire”. Que veut dire “participe” ? Mystère. L’auteur de Laetitia, roman d’un effroyable dépeçage réel – selon lui “pas très différent de Botticelli” (sic) – livre un témoignage confondant de détournement des sources. Le voici tel quel : la Renaissance divulgue des traités d’anatomie remplis de femmes écorchées, de matrices disséquées et de viscères féminins. Le peintre du “gynocide” appartient évidemment à cette triste époque de mutilateurs. Pourtant, si l’on daigne s’en souvenir, le grand Vésale dissèque aussi des mâles, tandis que les anatomistes du XVIe siècle, éplucheurs de pénis, plongent studieusement leurs lames dans les verges, les testicules et les vessies masculines, comme le prouve un minutieux dessin de Léonard de Vinci conservé à Windsor Castle (voir R. L. 19098v). Au fait, ce Léonard, dessinateur attentif de coupes génitales mulièbres, n’est-il pas un vilain “gynocidaire” lui aussi ? Ah! comment trancher ? C’est vraiment le cas de le dire. On voit ce qu’il en coûte de confondre délinquance sexuelle, peinture et dissection scientifique au nom d’un moralisme de l’art que Jacques Guillerme épinglait déjà dans son Atelier du Temps (Paris 1964).

À propos de délinquance, une enquête eût été souhaitable dans les archives criminelles, pour vérifier si jamais Botticelli maltraita quelque pauvre femme. La vie n’est-elle pas comme l’art, et l’art comme la vie, nous répètent à l’envi les accusateurs de l’artiste ? L’émission n’a-t-elle point pour titre Allons-y voir ? Justement, nous étions allés y voir en 2022 dans Le Songe de Botticelli et les dénonciations réelles qui visèrent le peintre, par nous soigneusement étudiées à Florence dans les archives des Officiers de Nuit, vigilante brigade mondaine florentine, révèlent au contraire ses penchants “sodomites”, entendez bien son amour exclusif des éphèbes. Piètres antécédents pour un obsédé de chair féminine.

Avouons une inquiétude finale, que nous pensons légitime au vu des évènements récents qui touchent l’art et intéressent les revendications militantes. La cause des femmes, prioritaire autant que celle de l’éducation et de la culture, ne mériterait-elle pas mieux ? En massacrant symboliquement le patrimoine florentin, qui peut sérieusement croire faire avancer la dignité des femmes dans le monde ? Qui pense honnêtement contribuer de façon constructive au féminisme du XXIe siècle ? De telles outrances pourraient se retourner contre la bonne intention qui les motive. Les réactionnaires et machistes de tout poil n’attendent que cette occasion. Elles pourraient aussi nuire à Botticelli et à ses peintures, encore épargnées par des vandales de tout crin avides de mauvaises justifications.

Conjurons joyeusement ces périls et tâchons plutôt de défendre une histoire de l’art lucide pour un public éclairé. Puisqu’on nous parle de sexe, raisonnons sur la sexualité ancienne, catégorie mise en cause par Michel Foucault, lumière du Collège de France, comme un objet indépendant de notre modernité, sans corrélation avec nos normes et notre éducation sexuelle. D’où l’improbabilité d’un quelconque rapport de cause à effet entre le XVe et le XXIe siècle. À l’évidence, les genres sont si poreux au Quattrocento, surtout à Florence, qu’une lecture foncièrement criminaliste des images de Vénus a toute chance de se fourvoyer.

Ainsi les cassoni florentins figurant Vénus ou Hélène de Troie, ne sont-ils pas forcément, comme le décrète négativement l’émission, “des cours d’éducation sexuelle inculquant la soumission totale de la femme”. Les Florentines furent-elles vraiment les esclaves sexuelles de leurs époux ? Tel ne semble pas être l’avis de notre collègue Rebekah Compton (Venus and the Arts of Love in Renaissance Florence, Cambridge 2021, p. 61-73) quand elle insiste, selon nous avec raison, sur l’exaltation de la chair et de la fécondité féminines, valeurs socialement positives à l’époque des Médicis et triomphalement incarnées par la Vénus de Botticelli.

Si l’on exige de nous une preuve supplémentaire, il suffit d’aller au Louvre pour admirer le desco da parto, le plateau d’accouchée offert à une riche parturiante (Fig. 5), où une glorieuse Vénus auréolée rayonne sur des chevaliers à genoux, de Pâris à Lancelot, entièrement soumis à leur déesse. Autant d’amoureux chevaleresques réunis dans le rêve courtois d’un jardin saturé par la présence d’Eros (les deux anges rouges, griffus comme la passion, de part et d’autre de la mandorle), ne sont pas là pour commettre un massacre, mais pour une reddition. Ils capitulent d’un commun accord aux pieds de leur souveraine. Là aussi manuel d’éducation sexuelle ? Mais à l’usage d’hommes agenouillés dans l’adoration pacifique de la reine des femmes !

Et quant au soi-disant sadisme machiste propre à la Renaissance, si tant est qu’il soit réel, ne connaît-il jamais sa réciproque, c’est-à-dire son renversement de la femme sur l’homme ? Cette interrogation en vaut la peine. Et sa réponse est seulement connue des “travailleurs de l’esprit” comme les aimait Alfred Weber, le frère de grand Max, ceux qui fréquentent encore quotidiennement les musées et les bibliothèques pour leurs recherches obscures et silencieuses, bien éloignées d’une sphère médiatique devenue ignorante et folle.

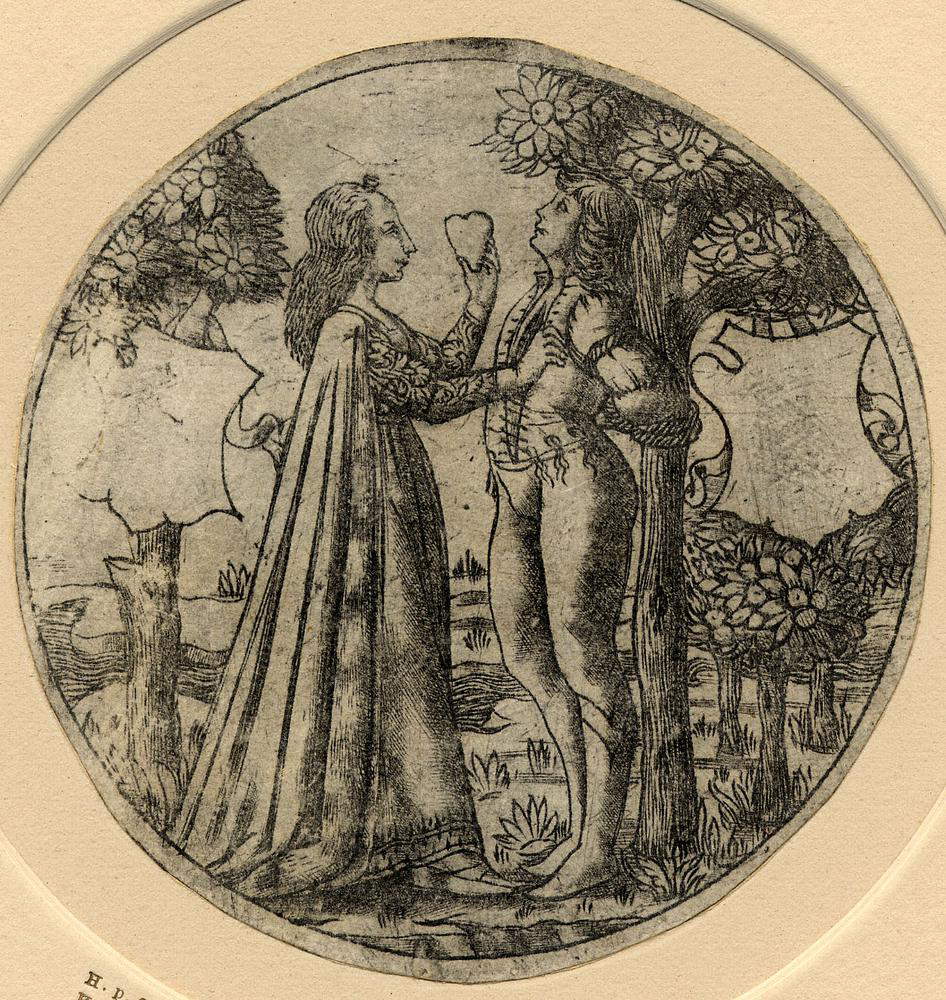

Voyez donc cette gravure florentine intitulée Crudeltà d’amore, la Cruauté d’amour. Nous la choisissons parmi les fameuses Estampes Otto (Fig. 6), sorties de l’atelier de Baccio Baldini, un contemporain exact de Botticelli. Elle vaut vraiment d’être glosée. Que peut-on y voir ? Une noble dame arrache le coeur d’un page énamouré, capturé et ligoté à l’arbre contre lequel il subit sa cardiectomie érotique. Ne sommes-nous pas dans un bois, comme Nastagio degli Onesti ? Surprise, la victime est cette fois-ci un beau jeune homme. Telle est la cruelle loi médiévale de la réciprocité amoureuse, sur laquelle nous voulons insister et qu’aucun amant ne saurait enfeindre sans en payer le prix. La dame a largement fendu le poitrail pour s’emparer du coeur masculin qu’elle brandit fièrement. Une femme dépeçant un homme, est-ce moins horrible pour autant ? Voilà une belle question.

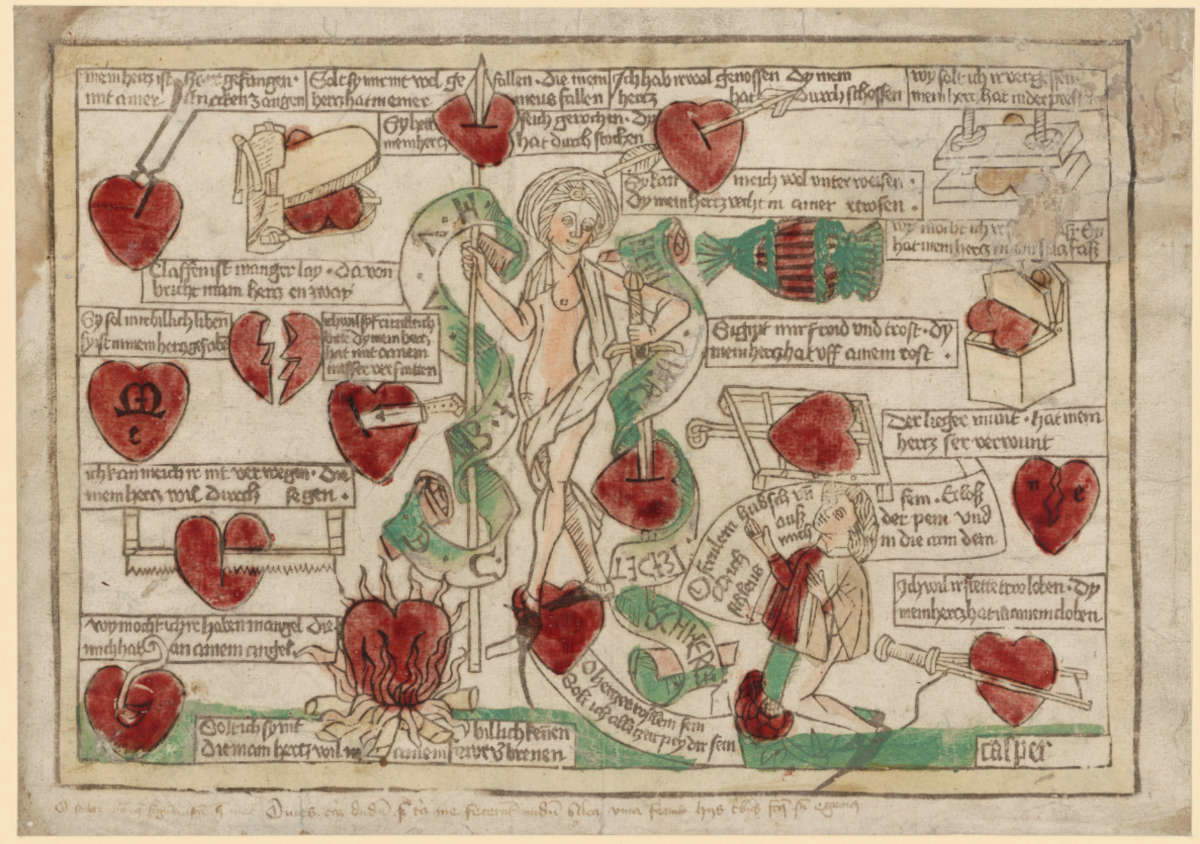

Enfin, considérez l’impitoyable Frau Venus und der Verliebte ou Dame Vénus et son amant (Fig. 7) dans l’estampe gravée par l’allemand Casper vers 1485, précisément à l’époque du Nastagio botticellien. Regardez bien cette Vénus meurtrière tout en armes, crocheter, embrocher, écraser, fendre, hacher, scier et brûler l’énorme coeur rouge démultiplié du pauvre damoiseau éperdu, prêt à affronter pour sa belle les plus rudes épreuves d’un donjon BDSM indubitablement médiéval. Pour l’édification du public français, nous traduisons volontiers du vieil allemand quelques extraits du monologue que le supplicié adresse dévotement dans des cartouches, comme en une amusante BD, à chaque instrument de son propre martyre :

“Elle a pris soin de m’embrocher le cœur (la lance de Vénus) …

J’ai tant aimé celle qui m’a percé le cœur (la flèche de Vénus) …

Je dois la remercier de m’avoir fendu le cœur d’un coup de lame (le poignard de Vénus) …

Je ne peux résister à celle qui me scie le cœur en deux (la scie de Vénus)”.

Par un petit détournement humoristique de Didi-Huberman, qui nous le pardonnera bien, concluons en souriant qu’il n’arrive pas “que des bonnes choses à l’amant de Vénus”, oh ! non. Et souhaitons qu’autant de contradictions et de contre-exemples calmement expliqués, rétablissent une vérité limpide : l’histoire est une herméneutique soigneuse et sans dogme, dont il faut calibrer et recalibrer les jugements avec une exactitude infinie. Sa mission n’est ni de condamner, ni de quereller, mais de faire réfléchir et, surtout, de faire comprendre les faits, les documents et les images avec la parfaite liberté d’esprit propre aux vrais intellectuels humanistes. Un peu comme la peinture elle-même qui, selon Charles Baudelaire dans le Salon de 1846, reste toujours “un art de raisonnement profond”.

L'auteur de cet article: Stéphane Toussaint

Stéphane Toussaint (Saint-Germain-en-Laye, 1960) è direttore delle ricerche presso il CNRS - Università La Sorbona, Centre André-Chastel, Parigi. Laureato alla École Normale Supérieure di Parigi Rue d'Ulm, ha studiato filosofia e letteratura rinascimentale presso le Università della Sorbona e di Parigi-Nanterre. Entrato al CNRS nel 1992, ha poi conseguito nel 2002 l’Habilitation à diriger les recherches all’EHESS, con un lavoro sul Neoplatonismo e il Rinascimento, incentrato su Marsilio Ficino e il suo ambiente intellettuale. Il suo percorso accademico e scientifico è stato coronato nel 2009 dal prestigioso Prix Monseigneur Marcel dell’Académie Française, e nel 2011 ha ottenuto il grado di Directeur de recherche (DR1).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.