Le besoin de connaître ses origines et de conserver la mémoire du passé accompagne l’humanité depuis ses débuts. Des premières sépultures enrichies d’objets appartenant aux ancêtres à la récupération de vestiges et de monuments, chaque civilisation a cherché un lien avec sa propre histoire. L’Égypte ancienne, avec sa culture millénaire, représente l’une des expressions les plus fortes de ce lien. Le même élan anime aujourd’hui l’exposition romaine Trésors des pharaons consacrée aux souverains d’Égypte et installée dans les Scuderie del Quirinale, avec plus d’une centaine d’artefacts du musée égyptien du Caire rassemblés dans le cadre d’un projet dirigé par l’égyptologue Tarek El Awady, ancien directeur du musée de la capitale égyptienne. Cependant, certaines questions se posent : pourquoi consacrer encore une exposition à l’Égypte ancienne ? En quoi l’exposition de Rome diffère-t-elle des nombreuses autres qui présentent des momies aux yeux bandés et des bocaux canopes ?

En fait, il suffit de franchir l’entrée de la Scuderie pour se rendre compte que l’exposition de Rome ne ressemble à aucune autre. Trésors des Pharaons amène le visiteur à s’interroger sur les origines de la relation avec Mnémosyne, mère des muses grecques et personnification de la Mémoire. Au cœur de l’exposition, composée d’œuvres provenant du Musée égyptien du Caire et du Musée de Louxor, il n’y a pas d’artefacts destinés à retracer une chronologie historique précise. Ce sont des trésors qui parlent de splendeur et d’éternité, des trésors en or qui captent la lumière, attirent le regard et donnent l’impression, par leur magnificence, d’être à l’intérieur de la chambre funéraire de Toutankhamon. Le raffinement qui a fait de l’Égypte l’incarnation de l’harmonie et de la beauté se dégage ainsi des œuvres. Une élégance qui se confond avec la double nature des pharaons: spirituelle et terrestre. Spirituelle, car leur pouvoir se nourrissait d’un lien profond avec le divin ; humaine, en revanche, car les souverains savaient préserver les traces du passé et chérir leur héritage comme un cadeau pour les générations futures. Dès le Nouvel Empire (1550 - 1069 av. J.-C.), les premières formes de conscience archéologique adoptées par les pharaons peuvent être retracées. Thutmosi IV, le huitième souverain de la 18e dynastie, en est un exemple. Selon une histoire, également citée par l’archéologue Zahi Hawass, alors qu’il était encore prince, Thoutmosi s’endormit à l’ombre du Grand Sphinx (alors à moitié enseveli par le désert) et rêva que la divinité lui accorderait le trône d’Égypte s’il libérait le monument. Une fois devenu pharaon, l’homme récupéra la statue de taille colossale et lui redonna sa grandeur d’origine. Un geste qui, selon l’archéologue, peut donc être considéré comme l’une des premières actions de protection du patrimoine historique.

Environ un siècle plus tard, le prince Khaemuaset, fils de Ramsès II, a poursuivi la même mission en se consacrant à la restauration des temples et des sépultures de la nécropole de Memphis. Parmi ses récupérations, la pyramide d’Unas à Saqqara, où il fit remplacer des blocs et graver une inscription témoignant de son engagement à préserver la mémoire du passé. Il a cependant fallu plusieurs siècles pour que l’intérêt pour l’Égypte ancienne se transforme en une véritable démarche scientifique. Jusqu’au XVIIIe siècle, la recherche est dominée par la collection d’antiquaires, plus enclins à la chasse au trésor qu’à l’étude des contextes historiques. Le tournant se produit avec l’expédition napoléonienne de 1798. Il s’agit d’une entreprise militaire qui s’est rapidement transformée en un gigantesque laboratoire de connaissances. Les savants de la suite de Napoléon documentent la flore, la faune, les monuments et les coutumes locales, ce qui donne lieu à la monumentale Description de l’Égypte (1809-1829), un ouvrage qui ouvre définitivement les yeux de l’Europe sur la civilisation pharaonique.

Des millénaires plus tard, le même élan qui a poussé le roi Thoutmosi IV, nous pousse encore à chercher sur les traces de l’Égypte ancienne quelque chose qui parle de nous. De quoi s’agit-il ? La volonté de comprendre, de chérir ce que le temps tente jalousement de garder pour lui. L’exposition Trésors des pharaons procède donc du même désir de connaissance et d’émerveillement. Les pharaons, incarnations terrestres du divin, cherchaient dans l’éternité la preuve de leur grandeur. L’or, métal incorruptible et sacré au soleil, enveloppe leur corps comme une promesse d’immortalité. Tout cela donne vie à l’exposition.

L’exposition est divisée en dix sallesthématiques. Dans l’environnement délibérément sombre conçu par le conservateur Tarek El Awady, les objets émergent illuminés par la lueur de l’or, comme les dieux l’auraient probablement souhaité . Le couvercle colossal du sarcophage de la reine Ahhotep II (vers 1560-1530 av. J.-C.), protagoniste de l’une des découvertes les plus fascinantes de l’archéologie égyptienne, ouvre l’exposition et domine la scène. Le couvercle, en bois et stuc doré, provient du trésor de la reine, découvert en 1859 par des ouvriers à Dra Abu el-Naga (sur la rive ouest du Nil), près de Louxor. En fait, il n’existe aucun document officiel décrivant précisément l’emplacement de sa tombe, la structure d’origine ou un inventaire complet des objets. On sait seulement qu’Auguste Mariette, alors directeur du Service des antiquités égyptiennes, a réussi à récupérer le trésor des mains du maire de Louxor. Ce dernier, pour s’approprier une partie du trousseau, a détruit la momie de la reine en déroulant ses bandages. Le couvercle du magnifique sarcophage “rishi” porte une inscription avec le nom et les titres de la souveraine, Fille du Roi, Sœur du Roi et Grande Épouse Royale, sans pour autant mentionner celui de Mère du Pharaon.

Quoi qu’il en soit, parmi les sables et les mines du désert oriental, les pharaons savaient extraire l’or, l’élément qui, plus que tout autre, incarne l’éternité. Dès 3200 avant J.-C., entre le Néolithique et le Prédynastique, les Égyptiens ont développé des techniques avancées de prospection et de travail du métal. On sait également que la plus ancienne carte minière connue, le Papyrus minier conservé au Musée égyptien de Turin, témoigne de leur connaissance du territoire et de ses ressources. L’or, abondant dans les collines bordant la mer Rouge et dans le sud du pays, devient rapidement un instrument de mesure de la valeur et un symbole de pouvoir. Métal incorruptible, insensible à la décomposition et au temps, il est associé au corps même des dieux. Les statues divines devaient être forgées en or pur, tout comme l’or était utilisé dans les rituels de momification pour protéger les dépouilles des rois et des nobles. Masques funéraires, sarcophages et amulettes restituaient la lumière du soleil, reflet terrestre de la renaissance et promesse d’éternité.

Les orfèvres de l’Égypte ancienne, maîtres dans l’art du détail et du symbolisme, ont ainsi su transformer le métal en langage. Les bijoux, colliers et bracelets, racontent ainsi les hiérarchies, les liens divins et les aspirations à l’immortalité. Plus d’une quarantaine d’objets en or présentés dans l’exposition véhiculent cette même immortalité. Parmi les œuvres exposées dans la première salle figure le grand collier de Psusennes Ier. Fait d’or, de lapis-lazuli, de cornaline et de feldspath, il date de l’époque de la XXIe dynastie (Troisième période intermédiaire) et se compose de sept fils entrelacés de plus de six mille disques d’or. Il est considéré comme l’un des bijoux les plus impressionnants de l’Antiquité qui nous soit parvenu, symbole de la perfection technique et du goût raffiné de la cour égyptienne. Outre le collier, d’autres bijoux royaux complètent sa magnificence : le bracelet du roi Ahmose Ier, les cinq bracelets d’or de Sekhemkhet et le délicat bracelet d’une princesse.

Qu’est-ce qui attendait les Égyptiens après leur mort ? La réponse se trouve dans les salles 2 à 5, des salles enveloppées d’une atmosphère solennelle et raréfiée. Ici, chaque artefact occupe son propre espace de manière royale. Dès l’entrée de la deuxième salle, le regard est attiré par une présence monumentale : le sarcophage anthropoïde extérieur de Tuya, en bois entièrement recouvert de stuc doré, avec des incrustations raffinées de verre bleu, d’obsidienne et de pierres de couleur, appartenant à la XVIIIe dynastie (règne d’Amenhotep III). En effet, la salle dominée par le sarcophage central est flanquée du mobilier funéraire ayant appartenu à Touya et d’une série d’objets qui témoignent de ses liens étroits avec la famille royale.

La découverte de la sépulture de Tuya et Yuya dans la Vallée des Rois, le 5 février 1905, marque un tournant dans l’histoire de l’archéologie. L’égyptologue James Quibell, sous le patronage de Theodore Davis, met au jour une tombe presque intacte, un événement sans précédent pour un couple n’appartenant pas à la famille royale. Le couple a en effet été honoré d’une tombe dans la nécropole des pharaons pour son lien avec la reine Tiye, fille du couple et Grande Épouse Royale d’Amenhotep III, le premier souverain à s’être proclamé dieu incarné, s’appelant lui-même “Aton éblouissant” dans la onzième année de son règne. Yuya était un haut dignitaire, “père du dieu” et “commandant de la cavalerie royale” ; Tuya, en revanche, était prêtresse et “chanteuse d’Hathor” (la même déesse représentée sur le pendentif en or et lapis-lazuli exposé dans l’une des salles ultérieures), et occupait des fonctions de grand prestige.

À cet égard, nous savons que la conception égyptienne de l’au-delà reflétait une vision cyclique de l’existence. Tout comme le soleil se lève et se couche, tout comme le Nil se retire et revient, la vie humaine était un passage continu marqué par la naissance, la mort et la renaissance. Mais pour accéder à l’éternité, l’inhumation ne suffit pas : il faut conserver la momie, faire des offrandes au défunt et perpétuer son nom par des inscriptions et des images. C’est pourquoi les objets des salles comprennent également des ushabti, petites statuettes qui remplaçaient prodigieusement le défunt dans l’œuvre des Champs d’Iaru. L’une d’entre elles, représentant Yuya lui-même, provient de sa tombe et témoigne de l’ancienne croyance selon laquelle la vie dans l’au-delà était une continuation symbolique de la vie sur terre. La pièce contient également le cercueil canope de Yuya, dont le couvercle est sculpté d’un visage sévère et hiératique.

La section suivante nous présente les objets quotidiens du défunt. Un appui-tête en pierre et un élégant lit en bois de Yuya et Tuya. L’appui-tête avait également une fonction sacrée : sa forme rappelait l’horizon d’où se lève le soleil, promesse d’éveil et de vie éternelle. La visite conduit ensuite à la salle des trésors du pharaon Psusennes Ier : le revêtement d’or et d’argent de sa momie et les couvre-doigts, également en or. On y trouve également des bracelets, des pectoraux et des chevilles en or provenant du musée égyptien du Caire et ayant appartenu à différents souverains. À côté, le papyrus de Djedkhonsuiusankh, chanteur d’Amon et document de la troisième période intermédiaire, nous montre l’intensité de la foi et le lien avec l’au-delà. En effet, les Égyptiens craignaient que la véritable mort ne survienne que lorsque le nom d’un homme était oublié. Pour affronter l’inconnu, les défunts portaient donc des amulettes et des textes sacrés : des textes des pyramides et des sarcophages au Livre des morts, un recueil de formules qui guidaient l’âme dans son voyage vers l’immortalité.

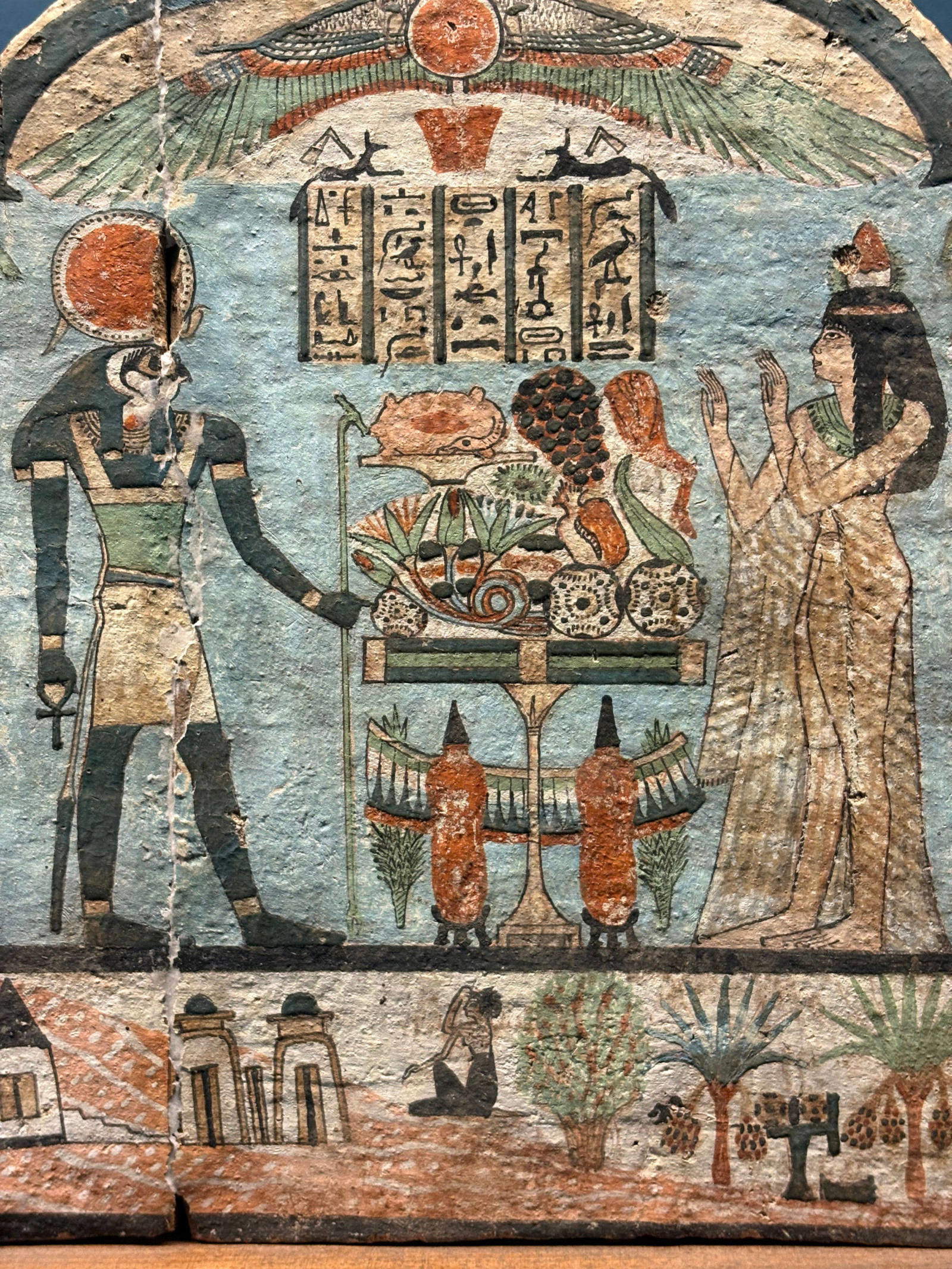

L’âme était jugée dans la salle d’Osiris, où le cœur était pesé contre la plume de Maât, symbole de justice et de vérité. Seuls ceux qui étaient purs pouvaient atteindre les champs d’Iaru. Le hall se termine devant le couvercle du sarcophage intérieur d’Ankhefenmut, datant de la XXIe dynastie, et cinq stèles funéraires d’Abydos, lieu sacré dédié à Osiris. Sur chaque stèle, le défunt est représenté devant la table d’offrandes, entouré des membres de sa famille, dans un geste de profonde dévotion. Un élément fondamental de chaque stèle égyptienne était également l’inscription indiquant le nom du défunt et contenant la formule rituelle de présentation des offrandes, transmise depuis l’antiquité. Toutes les inscriptions commençaient par les mots “Une offrande que le roi accorde, une offrande présentée par Osiris, seigneur d’Abydos...”, indiquant ainsi que, pour les Égyptiens, prononcer le nom du défunt équivalait à lui accorder l’immortalité.

Les salles 6 et 7 introduisent un nouveau chapitre de la visite. Ici, l’atmosphère change. La lumière devient légèrement plus vive et les matériaux plus solides, plus concrets. L’or qui évoquait auparavant l’immortalité de l’esprit et la grandeur divine des pharaons cède la place à la pierre, symbole de la réalité terrestre, de la vie quotidienne et de l’ordre humain. Ce ne sont plus les fastes du pouvoir absolu, mais des visages sculptés, des scribes assis, des familles de souverains. On nous montre plutôt le monde des hommes qui ont construit et soutenu l’Égypte des souverains. Qui soutenaient le pharaon. Aux origines de la civilisation égyptienne, vers 3200 avant J.-C., les pharaons étaient appelés shemsu Hor, “disciples d’Horus”. La royauté était perçue comme un don divin et toute la société y trouvait l’harmonie.

Le pharaon était l’équilibre entre le ciel et la terre, il était le garant de l’ordre et de la justice. Au fil des siècles, cependant, la hiérarchie égyptienne s’est ouverte et le mérite personnel est devenu la voie d’accès au prestige et au pouvoir. L’Égypte n’est pas un monde statique et des architectes, des scribes et des fonctionnaires comme Imhotep ou Senenmut en sont la preuve. Ce sont en effet des hommes du peuple qui, grâce à leur talent, accèdent aux plus hautes fonctions du royaume. Dans cette partie de la visite, votre regard rencontre la tête de réserve du prince Seneferuseneb, l’une des découvertes les plus fascinantes de la IVe dynastie. Mais qu’est-ce qu’une tête de réserve? Selon certains spécialistes, les têtes de réserve en calcaire servaient de guide symbolique pour l’âme, indiquant le chemin de l’enterrement ; d’autres supposent que les fractures visibles dans la tête ont été infligées intentionnellement, représentant la mort terrestre du défunt et la libération de son esprit dans l’au-delà, un moment nécessaire dans le processus de renaissance.

L’aménagement de la septième salle ajoute une touche scénique. Devant le visiteur se trouve la statue du maire Sennefer, représenté avec sa femme Senetnay et sa fille Mutnefret. Derrière elles, un panneau décoré de motifs floraux crée un effet d’optique qui isole et met en valeur le groupe familial. Enfin, un petit objet concentre le pouvoir de toute l’Égypte : le célèbre Œil d’Oudjat, modelé en cire, emblème de la guérison et de la renaissance. Selon la légende, il s’agit en fait de l’œil perdu puis retrouvé du dieu Horus, symbolisant la victoire de l’ordre sur le chaos. Dans l’Égypte ancienne, il était placé entre les bandages des momies pour les protéger, mais aussi porté par les vivants comme amulette contre le mal.

En poursuivant le chemin, nous arrivons à la section consacrée à la vie quotidienne. L’atmosphère change à nouveau. Ici, les tons virent au rouge, couleur de la terre fertile et du travail, référence directe au rythme vital de l’Égypte. Les métiers et les constructions de la civilisation rappellent sa géographie et son lien profond avec le Nil, l’artère qui alimente le pays, fait fleurir les campagnes et favorise les échanges et le commerce. La section nous apprend que la journée commençait à l’aube. Les paysans conduisaient leur bétail aux champs, les pêcheurs descendaient leurs filets, les artisans façonnaient le bois, l’or et la pierre, tandis que les scribes, dans les temples et les écoles, transcrivaient la connaissance des astres, la médecine et le calcul. Les femmes, piliers de la société, contribuaient aux travaux des champs, des fours, des brasseries et des sanctuaires, gardiennes d’un équilibre ancestral. Au coucher du soleil, la vie se retirait dans les maisons : simples habitations avec cour intérieure pour le peuple, somptueux palais pour l’élite, où les murs racontaient des histoires peintes et où les banquets étaient animés par la musique, les parfums et les chants.

Un saut dans le temps conduit ensuite à la Cité d’or, l’incroyable découverte archéologique annoncée en 2021 par Zahi Hawass. En cherchant le temple funéraire de Toutânkhamon, les archéologues ont mis au jour une ville parfaitement conservée datant du règne d’Amenhotep III, décrite comme “le domaine de l’éblouissant Aton”. Située sur la rive ouest du Nil, près de Louxor, la ville s’est révélée être un centre animé d’artisans et d’ouvriers. Les ateliers de potiers, de tisserands, d’orfèvres et de maroquiniers alternent avec les fours et les ateliers d’amulettes, tandis que les bâtiments administratifs régulent la production. Des habitations, des cours et un grand lac artificiel donnent l’image d’un lieu industrieux et ordonné, soudainement abandonné, peut-être lors des réformes religieuses d’Akhenaton. Une chaise en bois doré appartenant à la princesse Sitamon émerge ainsi au centre de la pièce, autour de laquelle sont disposés, le long des murs, dans les vitrines, de petits modèles, des moules et des bijoux. Des démonstrations tangibles de la vie quotidienne et du travail, mais aussi de la grâce et de l’élégance qui imprégnaient tous les aspects de la vie égyptienne.

La neuvième salle est consacrée à la religion dans l’Égypte ancienne, un thème qui apparaît dans un espace aux tons sombres et solennels, évoquant le caractère sacré de la relation entre l’homme et le divin. La religion égyptienne, l’une des plus anciennes et des plus complexes de l’histoire, était fondée sur un lien profond avec la nature et la géographie du pays. Tous les éléments naturels, le soleil, le vent, les crues du Nil, le désert, étaient perçus comme des manifestations d’une force divine. De cette vision est né un système polythéiste, peuplé d’innombrables divinités, chacune gardienne d’un aspect de la vie humaine et de valeurs telles que la justice, la loyauté, l’amour et la vérité.

Le culte s’exprimait dans les temples, centres spirituels et politiques de la civilisation égyptienne, où les prêtres et les prêtresses officiaient lors de rituels, offraient des cadeaux et marquaient les jours par des cérémonies sacrées. La taille et la magnificence des sanctuaires varient en fonction de l’importance de la divinité à laquelle ils sont dédiés. Les grandes figures du panthéon, comme Râ, dieu du soleil, ou Ptah, protecteur des artisans, incarnaient les principes de la création, tandis que le mythe d’Osiris, d’Isis et d’Horus façonnait la conception égyptienne de la royauté et de la renaissance. La religion est un ordre moral et social : l’accomplissement des rituels garantit la prospérité, la santé et la protection des individus et de la communauté.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la section consacrée aux statues-cubes, sculptures commémoratives nées au Moyen Empire et diffusées dans toute la civilisation pharaonique. Les représentations montrent le fidèle assis sur le sol, les bras entourant les genoux, dans une pose recueillie exprimant la soumission et la piété. En outre, les surfaces polies des statues comportent des espaces pour des inscriptions et des formules d’offrande. En 1903, l’archéologue français Georges Legrain en a trouvé plus de trois cents dans la cachette du temple de Karnak, dont la statue d’Ankhunnefer, enveloppée d’une robe monolithique et inscrite de textes funéraires. Au centre de la salle se trouve le couvercle du sarcophage de Senqed, en granit noir, datant de la fin de la XVIIIe dynastie. L’aménagement suit le même principe que dans les premières salles : les œuvres respirent, éclairées de manière à mettre en valeur la force des formes et des matériaux. Parmi les œuvres les plus remarquables, citons une dalle en calcaire peint représentant Akhenaton et sa famille vénérant le dieu Aton, une statue agenouillée de la reine Hatchepsout en granit rouge et une statue de Ramsès VI à côté du dieu Amon.

Nous abordons la dernière salle, où la visite se termine par une réflexion sur le concept de royauté, exprimée à travers l’une des œuvres les plus intrigantes de toute l’exposition : le masque funéraire d’Amenemope, réalisé en or et en cartonnage sous la XXIe dynastie, au cours de la Troisième Période Intermédiaire. Sa splendeur dorée résume l’essence même du pouvoir sacré du pharaon, figure à la fois divine et terrestre.

Dès les origines de la civilisation égyptienne, vers 3200 avant J.-C., la royauté est comprise comme une émanation directe du divin. Le souverain incarnait Horus, le dieu qui avait repris le trône à son père Osiris, et était à ce titre le gardien de l’ordre cosmique et le défenseur de l’Égypte. Son pouvoir était fondé sur le principe de maat, la vérité, la justice et l’harmonie universelle. Au moment de sa mort, il reprenait la nature d’Osiris, perpétuant ainsi le cycle des renaissances. En tant que fils du dieu solaire Râ, le pharaon devait prouver sa grandeur par des exploits incroyables : la construction de temples par exemple, mais aussi de pyramides et de canaux, ou encore des expéditions vers des contrées lointaines comme Pount, d’où provenaient des biens précieux et symboliques. Ici, tout ce qu’il accomplit est honoré comme un acte miraculeux, signe de sa nature divine. Le pharaon réunissait ainsi en lui toutes les formes d’autorité, religieuse, politique, militaire et administrative, et même la fertilité de la terre ou les crues du Nil étaient considérées comme des reflets de sa force vitale. La royauté était donc perçue comme un principe cosmique régissant tout l’ordre du monde, capable d’influencer l’art, l’architecture, la littérature et la religion.

Amenemope, fils de Psusennes Ier, a régné pendant une courte période sans grandes réalisations monumentales. Sous son règne, l’influence croissante des prêtres d’Amon dans le sud entraîne une fragmentation progressive du pouvoir, prélude à la crise politique qui marquera plus tard la XXIIe dynastie. Quoi qu’il en soit, la découverte de sa tombe intacte par l’archéologue Pierre Montet en 1940 redonne au souverain une place de choix dans l’histoire égyptienne, grâce à un équipement funéraire d’une incroyable beauté. À côté du masque d’Amenemope, deux présences complètent la scène : une triade de Mycerinus, démonstration de l’Ancien Empire et de son art équilibré et solennel, et une statue en granit du pharaon Thutmosi III à côté du dieu Amon, symbole de la force régalienne qui lie l’homme au divin. Ensemble, ces trois œuvres créent un sanctuaire silencieux de puissance et d’immortalité, prélude audernier chapitre de l’exposition.

Un peu plus loin, une œuvre inhabituelle clôt l’exposition. Il s’agit de la Mensa Isiaca, une table en bronze qui témoigne de la fortune de l’Égypte dans l’imaginaire occidental, prêtée par le Musée égyptien de Turin. Datant d’une période comprise entre le Ier siècle avant et le Ve siècle après J.-C., et provenant probablement de l’Iseum Campense de Rome (le temple d’Isis à Campo Marzio), la table reproduit des motifs religieux égyptiens réinterprétés dans une tonalité gréco-romaine. Des colonnes pseudogéroglyphiques divisent la surface en registres peuplés de figures divines, dont Isis assise sur un trône, entourée de symboles de l’union entre la Haute et la Basse-Égypte et de scènes d’offrandes votives. Il a été acheté au XVIe siècle par l’humaniste Pietro Bembo, qui l’a sauvé après le sac de Rome en 1527.

L’exposition Trésors des pharaons se déroule donc comme un cycle sans fin. Le parcours commence par le haut, au milieu des images de la mort et de l’au-delà du souverain, puis descend dans le monde terrestre de la vie quotidienne du roi et de son peuple, pour finalement s’élever jusqu’à la dimension religieuse qui scelle le récit. Ce que l’on ressent dans les salles, c’est la volonté des Égyptiens d’aller au-delà du temps et de rendre leur existence immortelle. L’Égypte des pharaons continue de nous parler grâce à son incroyable capacité à transformer la mémoire en objets matériels et, en même temps, à imprimer la mémoire à la matière. Et c’est précisément dans cet or qui ne se corrompt pas, dans la lumière qui vibre sur les masques, qu’il est possible d’exprimer une question : que reste-t-il de nous quand le temps s’écoule ? L’exposition est sublime, solennelle, séduisante parce qu’elle sait parler à la partie la plus intime de l’être humain, à cette partie royale et noble qui nous appartient depuis toujours. Trésors des Pharaons s’adresse donc à l’âme et le fait à travers le corps et la voix des dieux.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.