Nacido en 1926, Nino Migliori es una de las voces más incisivas de la fotografía italiana. Con o sin cámara, con medios analógicos o digitales, desde los años 50 hasta la actualidad, ha desarrollado proyectos que trascienden la clasificación tradicional de los géneros, practicando un lenguaje a menudo cercano a la poética del informalismo, pero que no ha desdeñado en absoluto el realismo, retratando a las “personas” con humanidad y afectuosa ironía. Su investigación se basa en tres pilares inquebrantables: la curiosidad, el deseo de experimentar y la libertad creativa. Nos reunimos con él en su taller de Bolonia para hablar de fotografía, sus relaciones con otros artistas, sus posturas críticas y sus proyectos más emblemáticos.

MS. Nino, ¿cuándo cogiste una cámara por primera vez?

NM. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando recuperamos la libertad para movernos, ya que además del conflicto también tuvimos que sufrir las restricciones del régimen. Por otra parte, la libertad ha sido siempre el leitmotiv de toda mi producción: siempre he estado libre de esquemas y géneros. A mediados de los años cuarenta, tenía 19 años y la fotografía me permitió conocer mi ciudad, que siempre ha sido mi campo de entrenamiento; sin embargo, no tenía dinero para comprar una cámara, así que la pedí prestada. Pronto, sin embargo, una de mis fotografías ganó el primer premio en un concurso en San Domenico y entonces pude comprarme mi primera cámara.

Afirma que Bolonia siempre ha sido su gimnasio, pero es difícil reconocer la ciudad en sus fotos. ¿Por qué?

Porque fotografié Bolonia a través de sus habitantes, no de sus monumentos. Además, ya a finales de los años 50, empecé a trabajar con los muros, los derruidos, con la escritura, con los carteles arrancados. Para mí, los muros estaban estrechamente relacionados con las personas porque eran una especie de diario de los habitantes de la ciudad. Los que querían comunicarse con alguien y no tenían otro medio, ¿qué tenían a su disposición? Un trozo de tiza y una pared en la que poner escritos y dibujos. La superficie se convertía así en su cuaderno de memoria, de experiencia vivida. Documenté estos muros como un medio para escribir y presentarse, sobre todo para los jóvenes que no tenían libros ni otros lugares donde expresarse.

Los muros eran entonces, y siguen siendo hoy, una superficie privilegiada para los mensajes políticos, ya sea a través de la escritura o de imágenes y arte callejero ¿Le interesaban estas expresiones?

En los años 50 la escritura era más personal, mientras que en los 70 se volvió principalmente política. Fotografié muros durante treinta años, luego dejé de hacerlo en primer lugar porque empecé a identificarme con ese tema, a etiquetarme. En segundo lugar, a principios de los ochenta empezaron a aparecer grafiteros y, en mi opinión, su escritura ya no expresaba un sentimiento o un gesto político, sino que prevalecía el componente estético. Y los muros dejaron de atraerme.

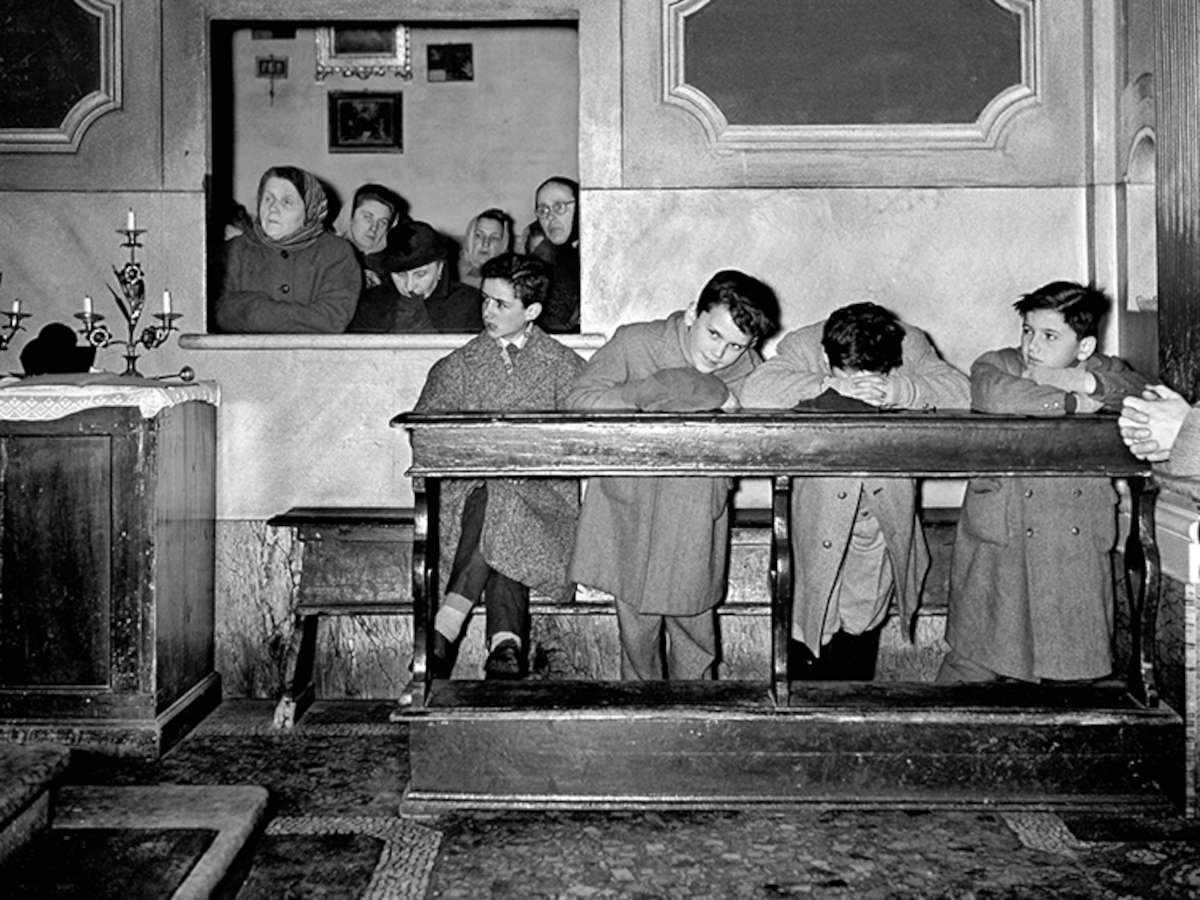

También a principios de los años 50 creó algunos de sus ciclos más famosos, como Gente dell’Emilia, Gente del Delta, Gente del Sud. ¿Fueron proyectos por encargo o los realizó espontáneamente?

La fotografía realista fue mi segunda línea de investigación, contemporánea a las demás. Mis proyectos siempre han sido independientes, no por encargo: me lo podía permitir porque en realidad mi trabajo era otro: fui director comercial y artístico de algunas empresas y luego funcionario de Fabbri, la empresa de la guinda. Todo esto me dio libertad para hacer siempre lo que quería y como quería.

¿Cuáles cree que son los rasgos distintivos de su fotografía “realista”?

Mis series de los años 50 no deben verse con la mirada nostálgica de “cómo éramos antes” y, comparándolas con las de De Biasi, Reuter, etc., se ve que cada fotógrafo tiene una mirada diferente. Puedo decir que mi mirada tiene un fuerte componente de ironía, como es evidente por ejemplo en Intermezzo: están los novios delante de una iglesia en Bolonia, hay un hombre que pasa con globos, está el fotógrafo oficial ¡y yo arruinándole la foto! O en la toma Milán (1954) encuadré un cruce desierto, pero en medio hay un policía inmóvil en su andén, esperando a que llegue alguien. Además, siempre he intentado captar los distintos planos en las fotografías, para que el espectador tenga la impresión de “entrar en ellos”. En El bar de noche hay varios directores de personas, el primero, el segundo y luego hay un tercero, por lo que el umbral de la mirada siempre se desplaza más allá. Y hablando de miradas, las de los sujetos retratados se convierten a menudo en protagonistas de las fotos: suelen ser miradas que giran en distintas direcciones, como en la toma que muestra a un grupo de personas delante de la tienda “Parrucchiere per signora”.

Pasemos entonces al tercer factor de su investigación, el experimental.

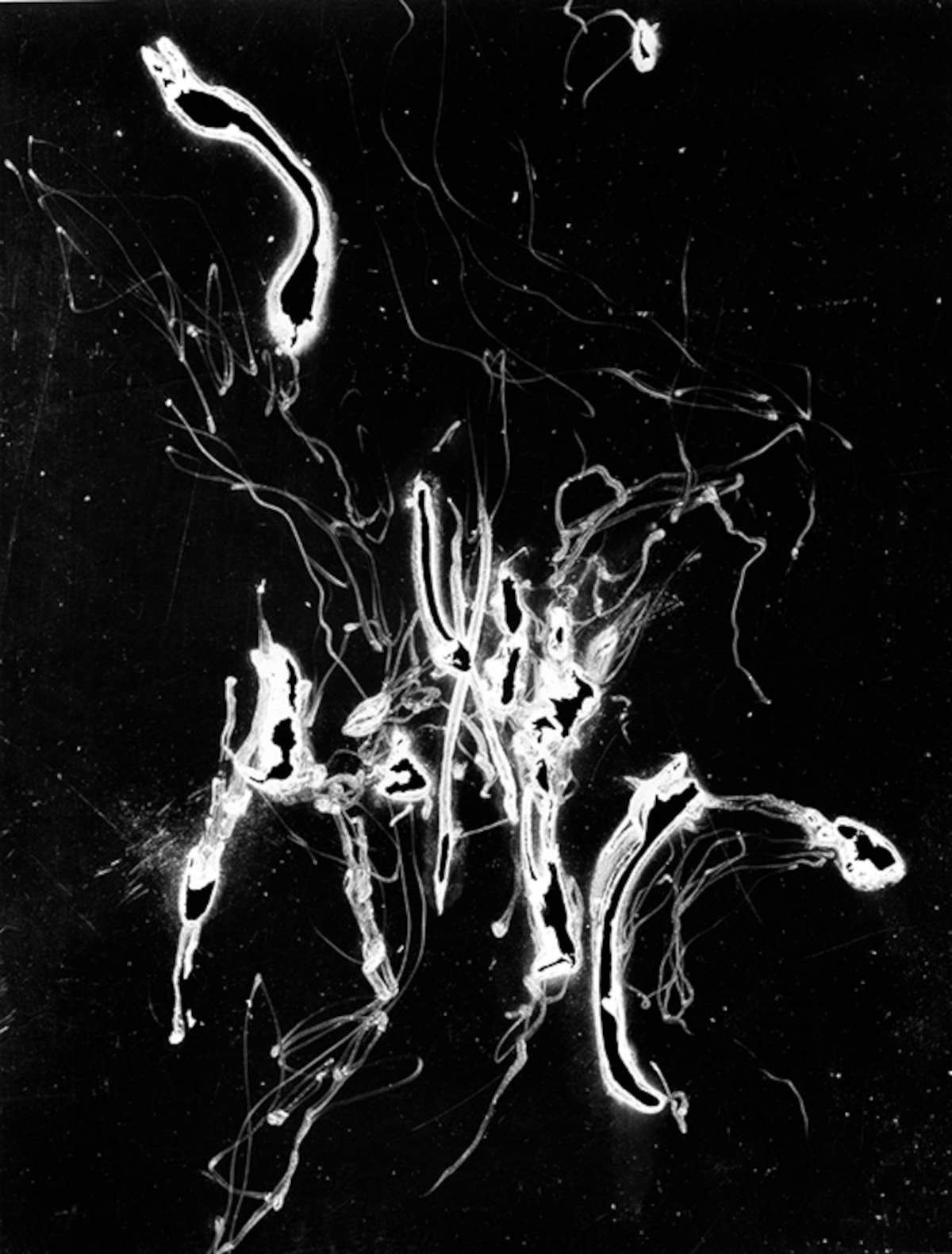

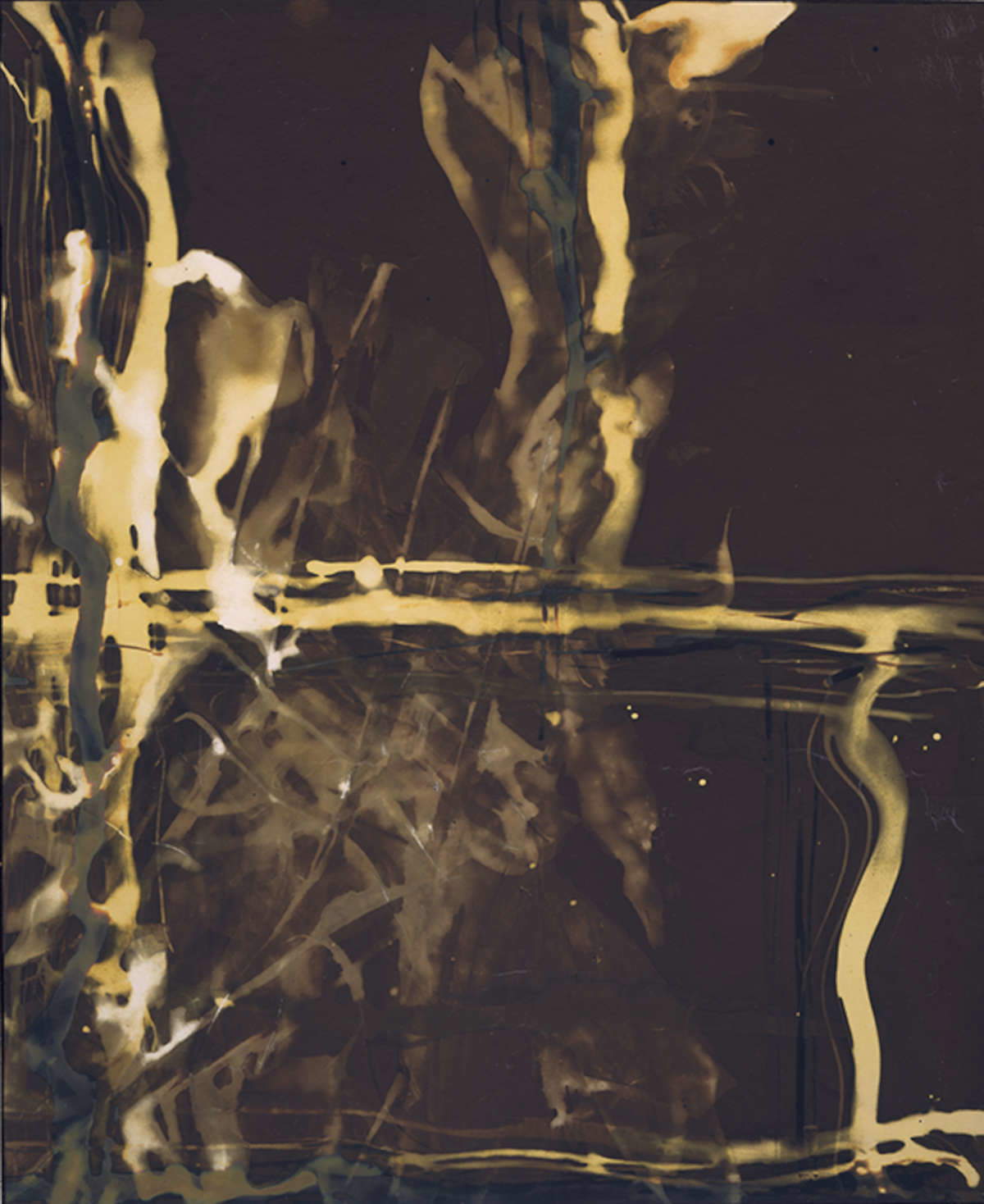

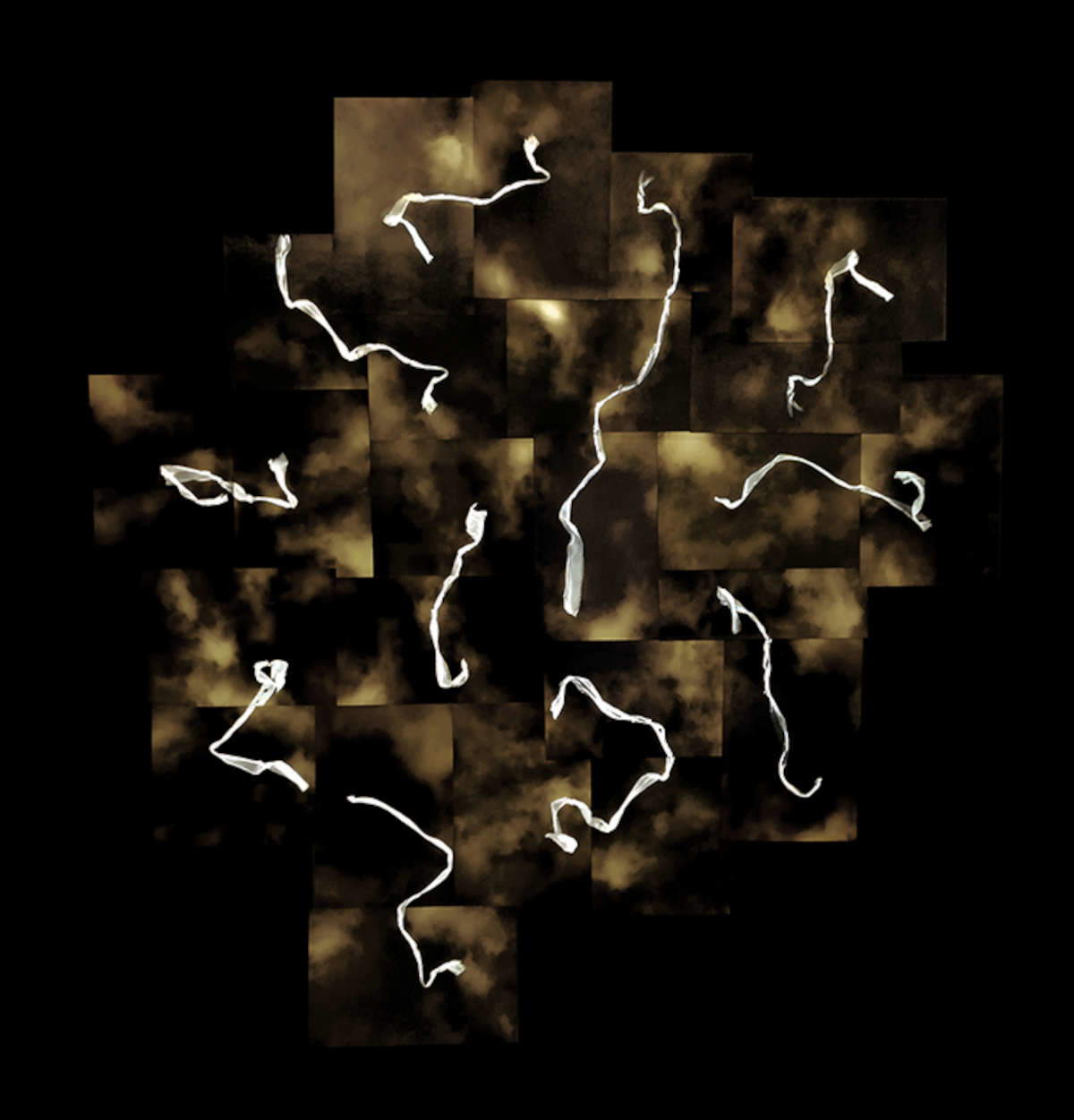

Mi interés por la experimentación comenzó por casualidad. También en aquellos años era miembro del Circolo Fotografico Bolognese e imprimir los propios negativos era un punto fuerte para cualquier fotógrafo aficionado: la calidad de la impresión formaba parte del juego, así que por la noche el cuarto de baño se convertía en el cuarto oscuro que se desmontaba por la mañana. Por supuesto, uno imprimía en blanco y negro, pero un día encontré una prueba de una impresión en color y me dije: “¿Pero cómo? Utilizo papel en blanco y negro, ¿por qué el papel es de color?”. El fenómeno se debía a la oxidación: antes de llegar al blanco, de hecho, las sales de plata pasan por varias tonalidades. Esto me asombró mucho y así en 1948 me dediqué a los primeros experimentos: las Oxidaciones se hacen sin cámara, directamente sobre papel fotográfico con revelado, fijación, calor y luz. Luego hice los Pirogramas, quemando los negativos y luego imprimiéndolos sobre papel.

A propósito de muros y pirogramas, es casi inevitable pensar en las investigaciones de Mimmo Rotella y Alberto Burri. ¿Hay alguna relación que les una?

Empecé a trabajar con carteles rasgados antes que Rotella. Los fotografié porque representaban, como la escritura, los gestos de la gente y estaban ligados al paso del tiempo, como las paredes agrietadas; así que nacieron de una idea diferente a la de Rotella, que en cambio tenía una finalidad estética. También con respecto a las quemaduras, mi interés está siempre ligado al gesto y a la observación de cómo el calor del pirógrafo o de la llama interfiere en la película. Sin embargo, las Oxidaciones y los Pirogramas forman parte, sin duda, de una poética informal que expresaban muchos artistas en Bolonia.

¿Tuvo relaciones estrechas con artistas en el contexto de la Bolonia de posguerra?

Sí, porque dentro del círculo fotográfico todos estos experimentos eran sistemáticamente descartados, no se consideraban fotografía. Los pintores, en cambio, las comprendían y las apreciaban, como yo apreciaba su trabajo. Yo frecuentaba a Vasco Bendini, Luciano Leonardi, Vittorio Mascalchi, Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, es decir, a muchos de los exponentes de la corriente informal de la época. Eran artistas de vanguardia y me dieron el apoyo necesario para continuar mis investigaciones. Bendini era unos años mayor que yo y que los demás, y se le consideraba un poco el líder, quizá incluso el más estructurado; en los años setenta Pozzati también tuvo mucho éxito.

¿Era usted el único, entre este grupo de artistas, que se expresaba a través de la fotografía?

Sí, yo era el fotógrafo. De hecho, frecuentaba tanto a estos jóvenes pintores como a artistas históricos como Pietro Scapardini y Giorgio Morandi. Entonces era muy curioso y utilizaba la cámara como ganzúa para abrir puertas secretas, para entender quiénes eran estos artistas consagrados, cómo se comportaban y por qué hacían esas cosas. También fui muy amigo del cartelista Sepo, aunque era mayor que yo, y muchas de estas amistades duraron toda la vida.

Sin embargo, usted no sólo gravitó en torno a Bolonia... su biografía menciona su asistencia a la casa de Peggy Guggenheim en Venecia. ¿Qué impacto tuvo esa experiencia?

También fui amigo de Tancredi Parmeggiani y Emilio Vedova, y este último solía alojarme en su estudio cuando iba a Venecia; dormía en un saco de dormir, no teníamos dinero ni para ir a comer. Fueron ellos quienes insistieron en que conociera a Peggy Guggenheim. Entonces le hice muchos retratos, que ella apreció, y hoy algunos de mis cuadros se conservan en la Colección. Fue una época dorada... Aún recuerdo la noche en que llegó inesperadamente una obra de Pollock: la señora de la casa estaba entusiasmada y Vedova también habló muy positivamente.

En la década de 1970 también surgieron las instalaciones: ¿realizó alguna durante ese periodo?

Para mí, la fotografía es un lenguaje con el que puedo narrar, y puedo hacerlo escribiendo un pareado o una novela kilométrica. Así que a veces una sola fotografía puede contarlo todo, otras veces necesito una serie de tomas. En este último caso, las fotos pueden convertirse en la base de instalaciones, y he realizado algunas desde los años setenta. Considero especialmente importante Sustracción y acumulación de memoria (1976), en la que reproduje fotografías famosas de escenas violentas en transparencias y las superpuse hasta que la imagen se volvió completamente negra; o, en un proceso inverso, las aclaré hasta que todo se volvió blanco. La violencia seguía presente, pero ya no se veía: el sentido, claro, es que cuanto más vemos gestos violentos, más nos acostumbramos a ellos y dejamos de percibirlos. Otra instalación también es de 1976 y sólo se mostró en mi exposición individual en Parma al año siguiente. Se llamaba Lo specchio (El espejo ) y los visitantes entraban en una habitación oscura equipados con una linterna y se acercaban a objetos colgados en las paredes, es decir, espejos en los que aún se apoyaban fotografías violentas: los que se reflejaban se veían a sí mismos y a la violencia, como si formaran parte de ella.

Usted tiene una postura crítica definida tanto sobre la fotografía como sobre el arte en general. En particular, está en contra de la estética idealista y del salonismo fotográfico. ¿Puede explicar a qué se refiere?

Hay que tener en cuenta que la fotografía que satisfacía el gusto de los años cincuenta era la que jugaba con la estética. Incluso Giulio Andreotti había condenado el cine neorrealista o la fotografía “neorrealista” porque representaban una Italia pobre y miserable, que no debía divulgarse, como la que emerge con fuerza de la serie Gente del Delta. Por cierto, quiero subrayar que nunca he seguido el cine neorrealista y que, de hecho, la fotografía neorrealista no existe. Hoy miramos esas imágenes con ojos románticos, pero entonces eran fotografías rompedoras. La gente vivía en casas que eran poco más que chabolas, las mujeres iban a buscar agua al río, todavía había señales de los bombardeos: era un mundo completamente distinto.

¿Y qué quiere decir con “salonismo”?

En los años 50, la fotografía existía sobre todo en los círculos fotográficos, había muy pocos fotógrafos profesionales y a menudo se iban a trabajar al extranjero. Los círculos eran el lugar, en toda Italia, donde se podía hablar de fotografía, conocer a otros fotógrafos, participar en concursos. Pero las fotos que se exponían eran las de composición, fuertemente estéticas y formales, mientras que no se aceptaba la experimentación fuera de cámara.

¿Cuándo empezó a ser reconocido también por la investigación experimental?

La primera persona que consideró mi trabajo como un “razonamiento” sobre fotografía fue sin duda Arturo Carlo Quintavalle en 1977. Desde entonces, mi fotografía ha empezado a ser apreciada.

Sus reflexiones le han llevado a desarrollar una verdadera posición crítica. ¿Puede describírnosla?

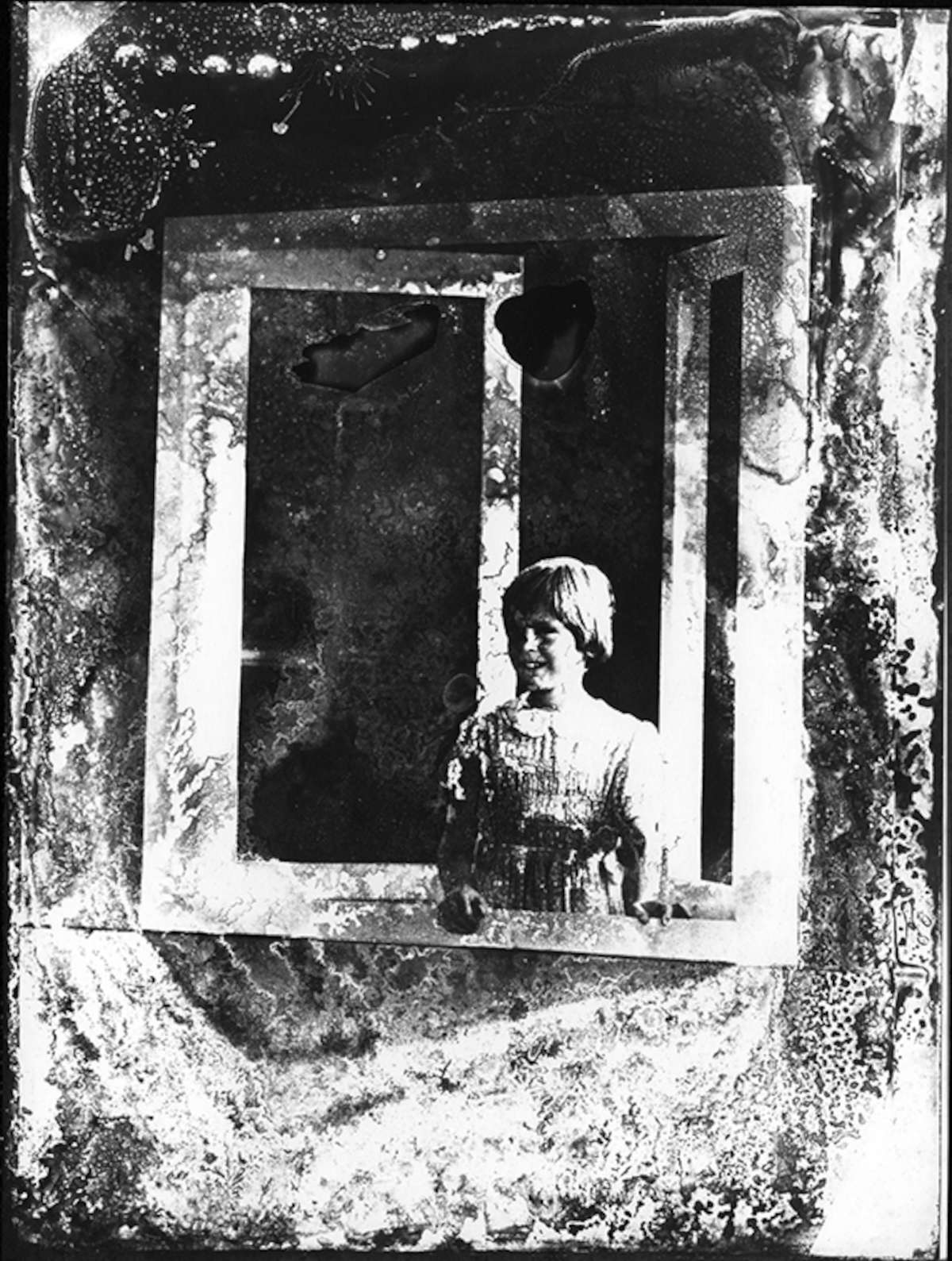

Precisamente para afirmar mi posición crítica desarrollé en 1968 el proyecto Antimemoria , que considero un punto de inflexión. Además de los círculos, de hecho, frecuentaba el gran estudio de Villani que revelaba las fotos de todos los boloñeses y donde también discutíamos sobre fotografía desde distintos puntos de vista, como el comercial y el industrial, ya que era una realidad empresarial. Un día en casa de Villani encontré unas fotografías que estaban a punto de tirarse porque estaban estropeadas. Las cogí, las imprimí tal cual y las firmé, bautizando la serie como Antimemoria porque no es cierto que la fotografía sea memoria, ya que con el tiempo la impresión y el negativo se estropean, por lo que poco a poco van perdiendo su recuerdo. Y en cualquier caso sólo puede representar la memoria de cada uno de nosotros, la que queremos ver. Así que los géneros no existen porque una obra como la mía puede pertenecer a varios géneros -de hecho he utilizado retratos, fotos de periódicos, reportajes, fotos de viajes, etc.- y esta reflexión ha sido un punto de inflexión en mi investigación.

¿Hay otras obras que reflejen claramente su pensamiento?

El otro proyecto muy claro en este sentido es Segnificazione, de 1978. En 1975, Carlo Bertelli, entonces director de la Calcografia, me había pedido que hiciera un trabajo junto con el artista Guido Strazza y la poeta Giulia Nicolai, y cada uno había analizado el signo gráfico según su propio lenguaje. Al final, Bertelli les dio algo a todos y me regaló una impresión delEcce Homo de Guercino hecha con un pantógrafo. Empecé a fotografiarla, identificando detalles formados por muchas pequeñas líneas y simplemente ampliándolos, sin alterarlos: el resultado fueron imágenes que a primera vista parecen de Lichtenstein, de Vasarely. O imprimí la reproduccióndel Ecce Homo con un contraste mucho más acentuado, caravaggesco, o atenuado hasta el punto de parecer la obra de un madonnaro. Quería demostrar así -¡y en aquel momento no era evidente! - que la fotografía es una mentira, porque lo que se ve es sólo una parte de la realidad interpretada por el fotógrafo. En resumen, lo mío era una desmitificación de la representación de la realidad a través de la fotografía.

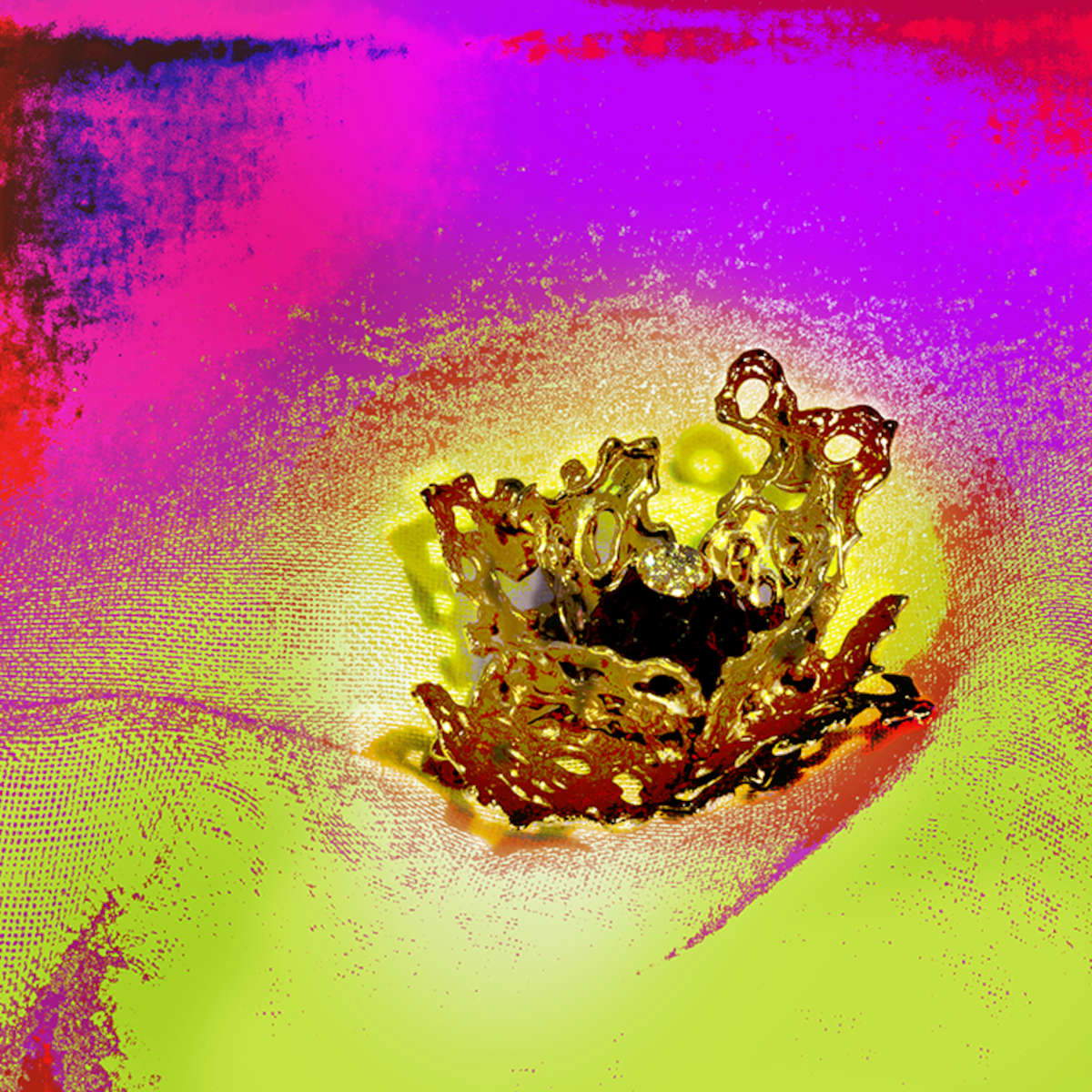

Luego volvería a Guercino para introducir el tema de las fotos a la luz de las velas. ¿Cómo se le ocurrió ese proyecto?

La idea se remonta a 2005 y la primera obra se realizó en 2006. El entonces decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Parma, Ivo Iori, estaba editando una serie de volúmenes de obras inéditas y me pidió un proyecto, diciéndome que abriera los cajones de mi archivo para encontrar algo inédito. Pero yo quería hacer un trabajo nuevo y, como no estaba familiarizado con los fundamentos de la fotografía arquitectónica (estática, cámara de vista, etc.), me sugirió que me centrara en el Zooforo del Baptisterio de Parma. Entonces reflexioné sobre cómo la gente, en tiempos pasados, cuando no había luz eléctrica, veía las obras de arte. Por la noche, las calles estaban a oscuras y la gente que pasaba sólo podía ver detalles o poco más gracias a antorchas o velas. Así empezó el proyecto Lumen, cuya primera serie representa el bestiario que recorre el edificio medieval.

¿Por qué este proyecto se prolongó durante tanto tiempo, hasta el punto de que usted sigue “retratando” la Fonte Gaia de Siena enoctubre de 2023 ?

Unos años después de la primera serie, realicé otras secuencias a la luz de las velas. En Bolonia, el superintendente Luigi Ficacci me dio el visto bueno para fotografiar la Lamentación de Niccolò dell’Arca (1463-1490, ed.) y luego, cuando fue trasladado a Lucca, me propuso dedicarme al monumento funerario de Ilaria del Carretto (Jacopo della Quercia, 1406-1408). Más tarde, retraté los leones y las metopas de la catedral de Módena (siglo XII), el Cristo Velado de Nápoles (Giuseppe Sanmartino, 1753), el Zodiaco del templo Malatesta de Rímini (Agostino di Duccio, 1447-1457) y Paolina Borghese de Roma (Canova, 1805-1808), cuyas fotografías siguen siendo casi inéditas. Mi interés permanente procede en particular del hecho de que cada obra está realizada con materiales diferentes, que reaccionan a la luz de forma distinta, por lo que cada vez es un reto, nunca sé exactamente cómo será la luz. Por ejemplo, Paolina Borghese está recubierta de una capa muy fina de cera rosa para dar la idea de piel, así que, aunque es cierto que la escultura es de mármol blanco, no es completamente blanca. Ilaria del Carretto, por su parte, tiene la superficie algo deteriorada, mientras que la Lamentación es de terracota. El último tema de Lumen fue en cambio la Fonte Gaia de Siena, cuyos originales se encuentran en el complejo de Santa Maria della Scala: estas piezas, sobre todo las de la base, están bastante arruinadas, y esto me fascina porque uno de los fil rouge que acompañan mis investigaciones es el gusto por lo informal.

¿Cómo vivió la transición de lo analógico a lo digital?

Mi vocación experimental hizo que la transición de lo analógico a lo digital no fuera traumática, al contrario. Si la fotografía es un lenguaje, cambiar de medio no cambia la sustancia de mi trabajo. Mi propensión a la experimentación me llevó a acoger las nuevas herramientas con curiosidad, a ver las nuevas posibilidades que ofrecían sin miedo ni resistencia. Al fin y al cabo, siempre se trata de contar historias, de jugar con la luz, con la imagen, con el significado.

¿Cuándo empezó a utilizar herramientas digitales?

Mi acercamiento fue a través de escáneres, empezando con viejos experimentos con la Polaroid 600. Las instrucciones decían que no se debía tocar en absoluto el “bocadillo” una vez tomada la foto, hasta que estuviera completamente revelada. Por supuesto, me pregunté: si corto los bordes y la abro, ¿qué obtengo? Dos cosas: la película delantera, donde está la imagen, y la película trasera, que es completamente blanca porque contiene todos los componentes químicos que se utilizaron para revelarla; pero como yo procesaba Polaroids, también contenía todos mis gestos. Así que conservé los dorsos, aunque no sabía qué hacer con ellos. Una vez que tuve un escáner, intenté escanear la parte blanca, que en realidad es rica en potencia de color, y gracias a los programas de edición fotográfica obtuve las capas, que eran muy coloridas: había nacido la serie Transfiguraciones. Después utilicé el digital en el sentido clásico, en cuanto las cámaras garantizaron un buen rendimiento.

¿Y qué piensa hoy de la generación de imágenes con inteligencia artificial?

Siempre he pensado que mientras la luz entre en una cámara o se utilice sobre un soporte sensible, permitiendo fijar una imagen, entonces existirá la fotografía, que no depende del soporte analógico ni de una relación numérica, porque es literalmente “escribir la luz”. Por tanto, la fotografía generada con inteligencia artificial ya no es fotografía, puesto que no necesita ni luz ni creatividad, el segundo factor en el que se basa el trabajo de un fotógrafo.

La última pregunta se refiere a la didáctica: usted ha estado muy comprometido con la “alfabetización fotográfica”, también con respecto a los niños, ¿verdad?

El trabajo de alfabetización siempre empieza con los más pequeños y luego continúa con los niños mayores y los adultos. Hice muchos talleres de técnica fuera de cámara tanto con niños como con adultos y nunca pedí que me pagaran, pero si había fondos disponibles los destinaba a publicar el trabajo de los participantes. Enseñar fotografía a la gente es enseñarles a utilizar la luz.

El autor de este artículo: Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.