Quizá tenga cierta importancia el hecho de que una de las mayores revoluciones de la pintura del siglo XIX comenzara en Livorno. Vincenzo Farinella, el único comisario de la exposición del bicentenario de Giovanni Fattori que se inauguró recientemente en Villa Mimbelli, no dudó en utilizar el término “revolución” para subtitular la muestra más completa sobre Fattori que se ha visto al menos desde la comisariada por Andrea Baboni en 2008 con motivo de otro aniversario, el centenario de su muerte. Decía Malaparte que los livorneses son como el agua: “quieren moverse, caminar, correr, hacer girar el mundo. Y si se quedan quietos, se estancan”. Ahora bien, ciertamente no puede decirse que Fattori recorriera el mundo: su cosmos estaba entre Livorno y Florencia. Más algunos raros descensos a Roma y un único viaje a París, cuando tenía unos cincuenta años (había partido bastante prejuiciado, y volvería menos que satisfecho). Ese centenar de kilómetros entre el mar y las colinas le bastó, sin embargo, para cambiar la faz de la pintura italiana. Farinella, en la apertura del catálogo, ofrece una síntesis icástica, fulminante, de esa revolución, primero reivindicada por el propio Fattori, luego reconocida por algunos de sus contemporáneos, y aún hoy descuidada, subestimada, cuando no completamente ignorada, por gran parte de nuestra crítica del siglo XX: ruptura con las reglas académicas, en particular del espacio perspectivo y de las relaciones proporcionales entre las figuras, y experimentación de nuevos métodos de construcción espacial.

No es exagerado afirmar que Fattori había venido a trastocar seis siglos de pintura italiana. Sin negar, no obstante, sus reglas: su revolución no debe concebirse como la acción de un cuerpo extraño, de un forastero que se había propuesto derrocar el sistema desde fuera. Fattori no tenía el temperamento de un futurista: era, en efecto, audaz, polémico, tempestuoso, rígido, nada propenso al compromiso y perpetuamente insatisfecho, pero tampoco era un pirómano. Si acaso, Fattori fue el rebelde que actuó desde dentro, el manifestante que sacudió los cimientos del sistema y acabó liderando su revolución desde dentro. Era algo consciente de ello, aunque estaba convencido de formar parte de un movimiento, de esa “revolución del arte, la ’mancha’”, según sus propias palabras, que databa de unos años antes de su irrupción personal. Sin embargo, su revolución no se limitó a la “macchia”: Fattori, por las razones antes mencionadas, fue incluso más radical que Signorini, Banti, Cabianca y todos los artistas que habían experimentado con la “macchia” antes que él. Y se trata de una revolución que quizá aún necesite un reconocimiento más amplio. Que tendamos a considerar a Fattori uno de los pilares no sólo de nuestro siglo XIX es algo que quizá ahora se dé por sentado. Raffaele Monti le consideraba un padre de la cultura italiana a la altura de un Giuseppe Verdi, con quien ya le había comparado Manganelli en Il Messaggero en una época en la que la noche de Longhi sobre Fattori se acercaba ya al amanecer ("Como Verdi, Fattori es un gran tentador: la cálida humanidad, el trozo de realidad, el testimonio de vida’). El principal mérito de la exposición de Farinella, al margen de la indudable exhaustividad de su reconstrucción, es sin embargo el de haber sentado las bases para que por fin nos demos cuenta, más allá de los favores de los que indiscutiblemente goza el artista de Livorno en lo que al gusto se refiere (es un hecho que las exposiciones sobre él se cuentan casi anualmente: es uno de los artistas más queridos por el público italiano, y en consecuencia está entre los más queridos por nuestros organizadores de exposiciones, pero también debemos preguntarnos cuántas de las últimas exposiciones sobre Fattori han aportado realmente algo), que Fattori es un pintor de calibre europeo.

Lo curioso de todo este asunto es que los orígenes de esta revolución siguen pareciendo bastante nebulosos, envueltos en un ligero manto de niebla. También hay que decir que, de no haber sido por una carta, quizá no tendríamos hoy las obras de Giovanni Fattori, y quizá la historia del arte italiano habría tomado otros rumbos, probablemente menos interesantes que los que Fattori supo establecer, imponer, seguir a lo largo de una carrera que duró cincuenta años. Se trata de una carta que su padre le envió en marzo de 1849, en un intento de disuadirle de participar en la defensa de Florencia durante las semanas de la invasión austriaca contra los insurgentes que habían proclamado la república y obligado al Gran Duque Leopoldo II a abandonar la Toscana. No conocemos la respuesta de Fattori, pero como le conocemos poco después en Livorno, debemos imaginar que tuvo que hacer caso de los consejos de su padre. Para entonces, era lo que cualquier padre diría a su hijo: no arriesgues tu vida, piensa en los sacrificios del padre y de la madre, imagina el dolor de la familia. En aquel momento, Fattori era un joven de 24 años que aún no había hecho nada bueno, y mucho menos interesante. Si hubiera partido para el frente y nunca hubiera regresado de él, hoy lo contaríamos entre los muchos artistas pobres que poblaban la Toscana de mediados del siglo XIX, porque así fue Fattori hasta casi los cuarenta años: un pintor mediocre, un artista de escaso talento, un estudiante inmaduro y arrogante, bueno sólo para hacer el tonto, perdiendo el tiempo en las tabernas de Florencia, a lo sumo interesándose por la política, única pasión capaz de encenderle cuando asistía a los cursos de la Accademia. Alumno “clamoroso, prepotente y maleducado”: así le calificó el dictamen final de un curso que había superado con nota. Tal vez no se sepa muy bien cómo consiguió, en muy poco tiempo, despojarse de su apariencia de estudiante desganado y bullicioso para convertirse en “el pintor y grabador más significativo de la segunda mitad del siglo XIX italiano”, según la bien fundamentada definición de Farinella. Porque los pródromos sugerían lo contrario, y la revolución llegó de inmediato.

En el espacio de una reseña, es difícil dar cuenta de un itinerario tan vasto y denso como el imaginado por Farinella: las más de doscientas obras dispuestas a lo largo de veinticuatro secciones que ocupan las tres plantas de Villa Mimbelli (el museo se vació temporalmente de la colección permanente para hacer sitio a la exposición: dada la importancia de la ocasión, esta vez se puede perdonar la elección, siempre que la reordenación sea entonces rápida como el rayo) acaban por mantener ocupado a quien quiera dedicar algo de atención a la exposición durante al menos tres buenas horas, que sin embargo pasan como un cuarto de hora, porque No hay lapsus, ni repeticiones, ni rellenos, y el itinerario de visita está estructurado a la antigua usanza, con un orden cronológico ajustado que, como mucho, se permite algunas rupturas temáticas para ofrecer al público alguna suave disonancia con respecto a una partitura que avanza tranquila, sosegada y regularmente. Dado su tamaño, por tanto, es necesario proceder con brevedad y concentrarse en las coyunturas fundamentales, y una de estas coyunturas llega inmediatamente en la apertura. Cuesta creer que el Fattori de la segunda sala sea el mismo pintor de la primera sección, donde Farinella ha reunido casi todas las obras tempranas conocidas y conservadas (hay algunos dibujos que parecen los de un adolescente, un exvoto ciertamente lastrado por los esquemas del género pero no por ello menos terrible, un cuadro de historia, a saber La muerte del rey Manfredi, tan feo que se le atribuye con un signo de interrogación, y un más logrado exitoso Lección de lectura en el jardín para el que, sin embargo, se sospecha que el retoque ya estaba perfeccionado cuando Fattori se había convertido en Fattori). La comparación con sus maestros y sus primeras referencias (su primer mentor, el legionense Giuseppe Baldini, y luego dos pintores de historia, Giuseppe Bezzuoli y Enrico Pollastrini) roza la crueldad, hace estragos en esas primeras pruebas atrofiadas que no tienen nada de interesante y que nos revelan a un pintor que no era pintor en absoluto.interesantes, y que nos revelan a un pintor que, a los treinta años, aún se debatía en el surco de una pintura de historia destinada a salir de las órbitas del arte más actual, uno de los muchos epígonos de los últimos pintores románticos que pintaron en la Florencia de la Lorena.

Entonces, en un momento dado, cuando Fattori era todavía un pintor de historia, se produjo el repentino punto de inflexión. Era 1859 y estaba pintando un gran lienzo, de dos metros por tres, con un episodio de la historia florentina(Clarice Strozzi dando instrucciones a Ippolito y Alessandro de’ Medici para que abandonaran Florencia), que había sido descubierto recientemente, porque cuando la obra estaba casi terminada, Fattori decidió extender sobre ella una capa de pintura para cubrir esa imagen y pintar en el reverso una obra de alcance completamente diferente, su primera gran batalla, elEpisodio de la batalla de Montebello, que data de 1862. Sin embargo, inmediatamente después del abandono del gran cuadro de tema histórico, aparece una serie de tablas de soldados que sorprenden por su modernidad: cuadros sencillos, ya no sobre la historia sino sobre la realidad, donde las pinceladas esbozan luminosas incrustaciones de luz y color repartidas en puntos yuxtapuestos, donde el tema aparece casi sublimado, donde la gramática roza la notación geométrica, y donde ya se aprecia ya, escribe Farinella, “un primer indicio de esa voluntad de desafiar el espacio perspectivo y las relaciones proporcionales entre las figuras que emergería con prepotencia en las pinturas y aguafuertes de las últimas décadas”: si el grupo de soldados, anclado al suelo sólo por las pequeñas sombras que llevan, parece flotar sobre una superficie bidimensional, las proporciones de las figuras de uniforme no respetan, es más, anulan, las leyes académicas".

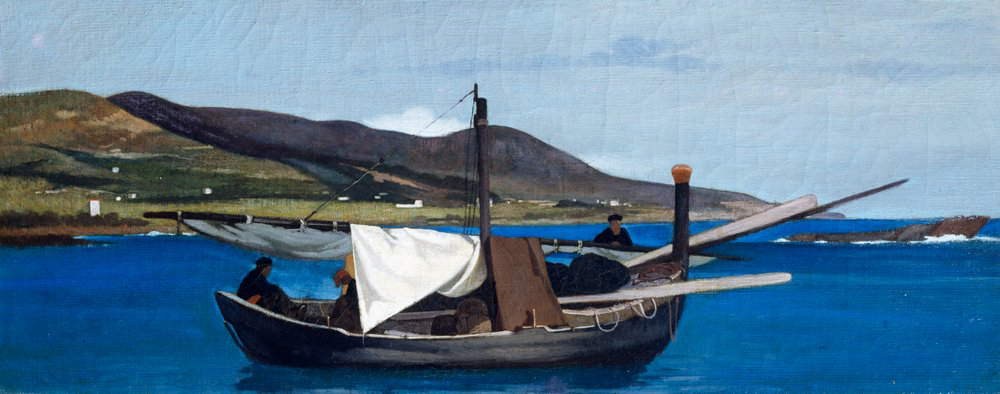

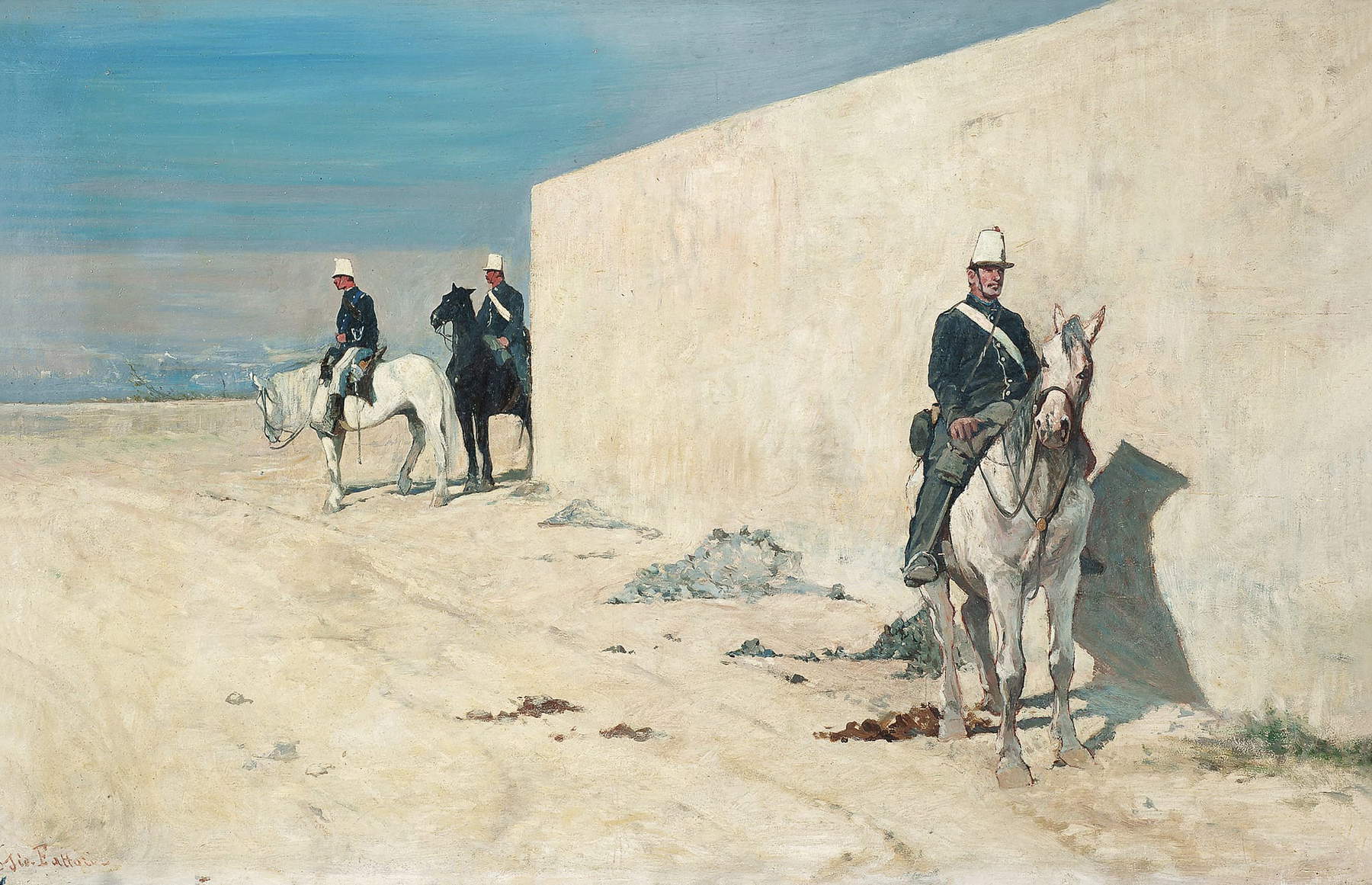

Un cambio deslumbrante y rapaz con respecto a esos mediocres cuadros de historia que lleva a considerarlo una especie de epifanía, una conversión mística. Lo que había sucedido, y dónde había aprendido Fattori a pintar así, es difícil de decir. Lo cierto es que él mismo, en sus memorias y en sus escasos escritos autobiográficos, identificó 1859 como un año fundamental en su carrera, el año en que “llegaron los Macchiaioli”, como él mismo habría escrito, aunque en realidad sus “59 soldados debieron de ser probablemente fruto de alguna meditación más elaborada. Ante todo, sobre las obras de Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Cristiano Banti, Serafino De Tivoli, de todos aquellos artistas que habían comenzado al menos dos o tres años antes sus experimentos sobre una nueva pintura, una pintura de síntesis visual que, en palabras del propio Fattori, pretendía devolver al sujeto ”la realidad de la verdadera impresión de lo real". Esta era, pues, la premisa de la revolución. A la observación de los experimentos de sus colegas hay que añadir el encuentro con Nino Costa (se exponen algunos de sus cuadros), el inventor del paisajismo italiano moderno, que quedó asombrado por aquellos primeros experimentos con soldados y, en consecuencia, quiso sugerir a Fattori que también probara suerte en la pintura de paisaje. Las primeras vistas de Fattori son otro punto de unión fundamental en su arte y se remontan a principios de los años sesenta, otro periodo de fértil actividad favorecido por su proximidad al campo del interior de Livorno. Cada detalle fascina a Fattori, que ahora tiene casi cuarenta años: los campos arados, los campos cultivados, el cielo sobre las extensiones de hierba y tierra, el contorno de las colinas, los animales pastando o en libertad y, obviamente, la vida de los campesinos, que Fattori reproducirá a lo largo de toda su carrera sin idealización alguna (atrayendo de inmediato la polémica de los críticos que, acostumbrados a la pintura de historia, no veían razón alguna para recuperar la humilde existencia de aquellos campesinos). Naturalmente, en el repertorio de Fattori no podía faltar el mar, elemento al que el pintor siempre se sentiría próximo: “Amo el mar porque nací en una ciudad costera”, diría más tarde en sus escritos autobiográficos. Los experimentos que Fattori llevó a cabo entre principios de los sesenta y finales de la década marcaron también el momento de máxima síntesis formal: obras como las Acquaiole, el estudio para Pastos en Maremma, los Bagni Squarci, la Torre del Magnale y la Punta del Romito (en sus dos versiones, la sobre lienzo, más parca, y la versión más rica, saturada y veraniega pintada sobre madera) se sitúan en la cúspide de este experimentalismo, junto con esa obra maestra que es La Rotonda de las Termas de Palmieri, conservada en el Palazzo Pitti y lamentablemente no prestada para la exposición (se hace eco, sin embargo, de una Dama al sol de la misma época y del mismo temperamento), así como varias otras obras propiedad de las Galerías de los Uffizi que habrían figurado bien en Villa Mimbelli, dada la solidez del proyecto científico y la pertinencia de la exposición.

La exposición también pretende disipar el mito de Fattori como pintor campesino, pintor rudo, pintor poco instruido, pintor totalmente genuino. Un mito que el propio pintor, con sus escritos y memorias, contribuyó sin duda a alimentar, reivindicando en varias ocasiones sus modestos orígenes, presentándose como un artista que había recibido una educación literaria elemental (“un único y modesto maestro me enseñó a escribir sin darme ninguna otra cultura”, se dice que escribió en unas memorias de 1901), haciendo alarde de su supuesta falta de cultura como de una bandera. Este understatement que Fattori intentó afirmar a lo largo de su vida tenía precisamente el objetivo de corroborar su aura de pintor sencillo, de artista genuino, de observador continuo de la naturaleza que sólo se inspiraba en ella, de imitador de nadie, libre de cualquier condicionamiento en su urgencia por expresar sus sentimientos. Sin embargo, de su correspondencia y, sobre todo, del estudio de las referencias visuales de sus obras, se desprende un artista mucho más culto de lo que nos quiere hacer creer. Admirador de Cervantes y de su Quijote hasta el punto de haber dedicado varios cuadros a la novela (uno de ellos, cedido por la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma, está expuesto). Conocedor de la pintura antigua y moderna: las referencias a Gustave Dorè y a las estampas japonesas pueden encontrarse en sus obras sin demasiada dificultad, por no mencionar el hecho de que Farinella ha relacionado su autorretrato de juventud en el Palazzo Pitti con elautorretrato de Nicolas Poussin, sin olvidar que Fattori, al igual que otros pintores Macchiaioli, había sido un atento investigador de la obra de Piero della Francesca, de la que evidentemente tuvo que acordarse en varias ocasiones (en las Acquaiole, por ejemplo, la partitura compositiva revela ciertas similitudes sorprendentes con los frescos de Arezzo). No pocas veces comentaba sus lecturas con amigos: Así, por ejemplo, en el Acquaiole, un comentario suyo sobre Zola, y, más mordaz aún, en el Promessi sposi (Los novios), una discusión con Diego Martelli, el crítico que contribuyó decisivamente a la fortuna de los Macchiaioli, y a quien Fattori consideraba el único amigo que había tenido (y sobre los ecos literarios de la pintura de Fattori, tanto entrantes como salientes, en el catálogo de la exposición, hay que prestar atención al exhaustivo reconocimiento de Silvio Balloni, útil para ampliar las consideraciones de Manganelli, que había comparado a Fattori con Federigo Tozzi y Renato Fucini).

En cuanto a la gran pintura de temas bélicos, la exposición de Livorno parte del indudable realismo de las obras de Fattori, que ya había sido ampliamente reconocido por la crítica en el pasado ("Cuando ese realismo se mide con las batallas del Risorgimento -escribió Roberto Tassi en 1992-.escribió Roberto Tassi en 1992 refiriéndose a la Madonna del Descubrimiento, “no produce pintura de historia sino una narración inmediata, dispersa, difusa en sus detalles, palpitante, no heroica, gris de sudor, polvo, fatiga, con un dramatismo dispersa y casi muda”) para transmitir la imagen, ya consolidada a nivel crítico pero quizá todavía no tan conocida por el público, del pintor profundamente antirretórico y, si no explícitamente antirresurgimiento, al menos deseoso de atenuar cualquier tono celebratorio, de acabar con esa pintura truncada y solemne del Risorgimento que abundaba en la obra de Cesare Maccari, Raffaele Pontremoli, Pietro Aldi y el propio Enrico Pollastrini. Fattori no fue el único en Italia que relató una especie de “Risorgimento privado” (como el que esto escribe quiso llamarlo en un artículo de hace cinco años), pero probablemente fue de los pocos, si no el único, que lo hizo directamente desde los campos de batalla: no ya, por tanto, un cuadro de choques épicos, de cargas, de combates, sino más bien un cuadro de polvo, un cuadro de retaguardia, un cuadro de soldados más que un cuadro de batallas. Soldados ocupados leyendo y escribiendo cartas, curándose tras una batalla, abandonando el campo de batalla. Soldados, a menudo muertos y abandonados en el campo. Es una pintura dolorosamente humana que más tarde rozaría el sentimiento anticolonialista: otra sugerencia, ésta, que la exposición pretende ofrecer al visitante, en el contexto de un renovado interés por los cuadros que Fattori pintó entre los años ochenta y noventa, esencialmente para hacerle saber lo que pensaba de la aventura colonial en Etiopía. La estudiosa Carmen Belmonte, que ya había escrito sobre estos temas en el pasado, no duda en situar a Fattori en las filas de esa disidencia anticolonial de la que, según afirma en su ensayo del catálogo, el pintor era intérprete “irritado y decepcionado” de la traición de aquellos ideales patrióticos y del Risorgimento en los que había creído en su juventud. La exposición ofrece por tanto la oportunidad de ver un Fattori diferente también en este sentido, con la presencia de obras que raramente se ven en exposiciones sobre él(Il soldato abbandonato y Pro patria mori, por ejemplo).

La exposición de Villa Mimbelli no elude la relación de Fattori con la Maremma (la comparación entre las distintas versiones de Bovi al carro, incluida la comparación con el cuadro homólogo de Giuseppe Abbati, es uno de los puntos álgidos de la exposición), la de Fattori con los demás Macchiaioli, especialmente los de la segunda generación como Niccolò Cannici y Egisto Ferroni, a los que Fattori tenía poca simpatía por su sentimentalismo, y luego la amistad ambivalente con Plinio Nomini, que fue el primero en ser pintado en la exposición.amistad ambivalente con Plinio Nomellini, a quien el viejo maestro no perdonaba, en el ámbito profesional, que se acercara a Alfredo Müller, que era el más “impresionista” de los artistas toscanos (se expone el espectacular Fienaiolo de Nomellini, que, aunque rinde homenaje a la Boscaiola de su maestro de forma bastante descarada, ya era una obra que iba en direcciones totalmente distintas a las de Fattori). E insiste en varios temas más, hasta llevar al visitante a los últimos Fattori, a esos “años admirables” de principios del siglo XX, como los define Farinella, a las obras extremas que a menudo han sido olvidadas tanto por la crítica como por los organizadores de exposiciones de Fattori.

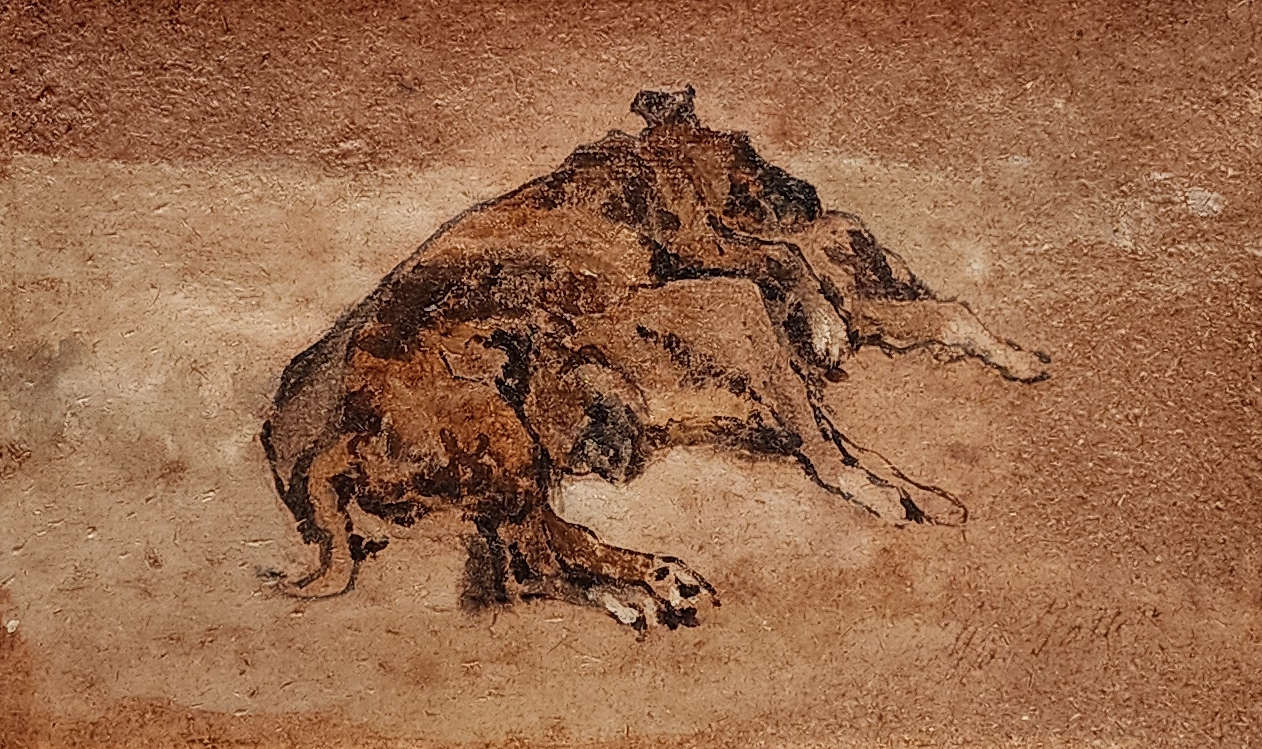

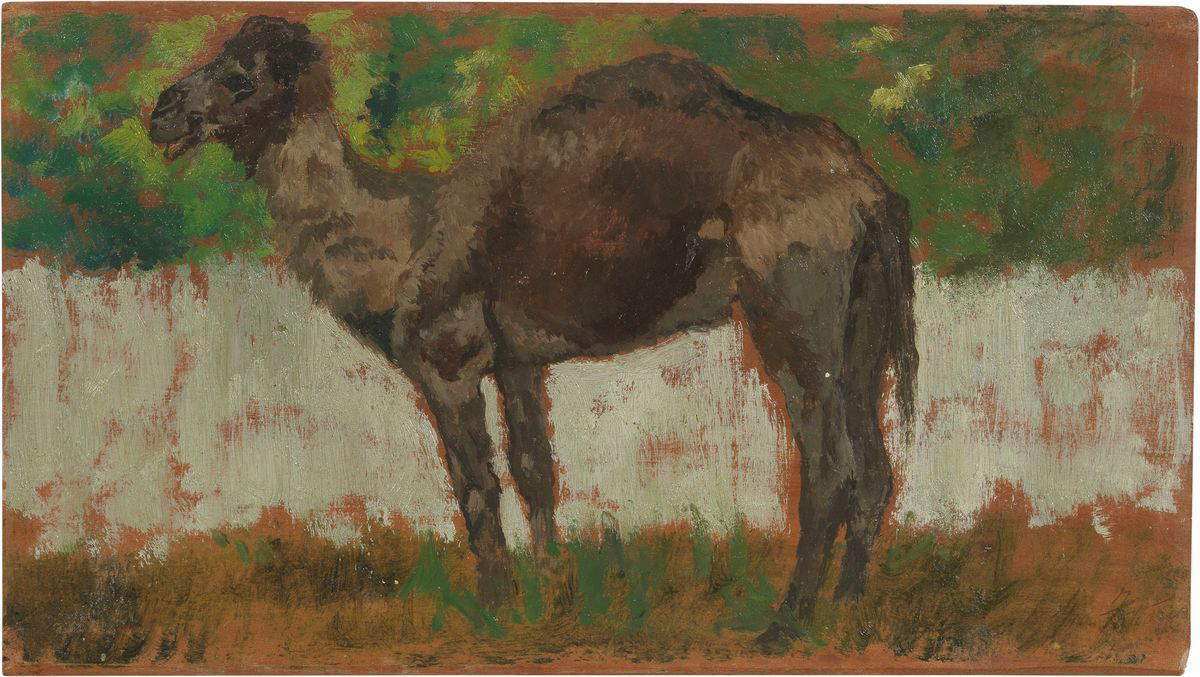

Giovanni Fattori era, fundamentalmente, un artista cansado. De todos: de la clientela y de las instituciones, que le habían dado pocas satisfacciones en su vida (aunque Fattori era perfectamente consciente de que practicaba una pintura que no se ajustaba al gusto dominante). Del público, que no le apreciaba (y de nuevo: Fattori, ya en los años setenta, no tuvo reparos en confesar al comerciante Carlo Amodeo que, en su opinión, “el público [...] es a menudo estúpido, y poco inteligente”: que sepamos, no cambiaría de opinión). La política. La del difunto Fattori es, esencialmente, la imagen de un misántropo aislado, rodeado de muy pocos afectos, y que no por ello deja de impugnar, no deja de querer “romperle las pelotas a esta podredumbre que es la sociedad” (el firme y sincero propósito que había querido compartir con su amigo Martelli veinte años antes), de experimentar: He aquí, pues, los cuadros de tema bélico revestidos de mordaz sátira(Hurràh ai valorosi de 1907, uno de los puntos álgidos del último Fattori, enviado a la Bienal de Venecia de ese añoaño, donde también se podía ver el Garibaldi de Nomellini expuesto junto a él en la exposición), crítica social con las tablas sobre los obreros de la Maremma, grabados (huelga reiterar que la exposición no pasa por alto la importancia de este medio, rasgo sobresaliente de la grandeza de Fattori), una obra de inspiración literaria como L’affogato (Ahogado ) que revela a un Fattori completamente inusual (“si no fuéramos conscientes del profundo rechazo ideológico que Fattori oponía a la estética simbolista dominante”, escribe el comisario, “casi podríamos pensar, por un momento, que el anciano artista había mostrado un fugaz acuerdo con los ideales de los que suNomellini se había convertido en un aclamado portavoz”) y aquí están los cuadros de animales, los seres vivos que quizás captan más que nadie la participación emocional del viejo artista (el retrato de un caballo viejo y cansado es el último cuadro inacabado de Fattori). El célebre Muro blanco, obra de los años setenta, se coloca al final de la exposición, junto a obras de un variado grupo de artistas que habrían tomado no pocas pistas de la poética de Fattori, como un epílogo sólo aparentemente contraintuitivo, en realidad funcional para subrayar una vez más el carácter profundamente revolucionario de la pintura de Fattori.

Hay que decir que ya existía cierta conciencia de este personaje cuando Fattori aún estaba en pleno apogeo. Ya en 1899, Diego Angeli, en Il Marzocco, podía escribir que “Fattori ha sido siempre revolucionario en su pintura, que, junto a las gracias ñoñas de los tradicionales mosqueteros y campesinos de opereta que para muchos animaban las exposiciones florentinas, debía parecer la manifestación de un sentimiento cuando menos anárquico. Porque nunca intentó embellecer, con la exuberancia de la forma y del color, la escena que le interesaba y le parecía digna de ser reproducida”. Fattori había luchado por ser reconocido por una profunda autenticidad de intenciones, lo había conseguido, y fue quizás esta sinceridad lo que se consideró, en su momento, el elemento más marcado de su rebeldía. Después, treinta y ocho años después del artículo de Angeli y veintinueve después de la muerte de Fattori, el anatema de Longhi, que arrojó a Fattori y a todo el siglo XIX italiano al cubo de la basura (“No creo [...] la definición del ’estúpido siglo XIX’ porque me parece demasiado amplia; pero si se trata de reservarla a la pintura italiana de ese siglo, sólo me opondré débilmente”), ha relegado prácticamente al artista de Livorno al papel de secundario frente alarte europeo, bueno a lo sumo para hacer recuerdos de la campiña toscana, ya que ha sido considerado durante demasiado tiempo sobre la base de la despreocupación de una crítica servil y entreguista, propensa al francocentrismo de Longhi y a su crudo juicio sobre la pintura italiana de la época.

Paradójicamente, el reconocimiento de Fattori en la época de Longhi vino más de fuera que de Italia. Alpheus Hyatt Mayor, en 1971, lo consideraba uno de los más grandes grabadores europeos, así como “el más fuerte impresionista italiano”, y lo comparaba con Manet. Norma Broude, en 1987, le comparó con Degas y Cézanne y reconoció ese experimentalismo en la construcción espacial que le convirtió en uno de los pintores más originales de su siglo. Albert Boime, en los años noventa, fue de los primeros en marcar claramente las divergencias (y anticipaciones) con respecto al movimiento impresionista. En Italia, aparte de los pocos que se dedicaron a estudiar la pintura de Fattori, el artista de Livorno siempre ha corrido el riesgo de ser considerado el ilustrador de la campiña toscana. Porque, entretanto, el gusto del público también ha cambiado. Así que la sugerencia de Manganelli, todavía válida hoy, fue sacar a Fattori del campo. Hacer que abandonara el papel de pintor rural tranquilizador, de abuelo que cae bien a todo el mundo. Hacer que cayera mal. Si, pues, tras la amplia exposición monográfica de Villa Mimbelli (que, de hecho, relanzó las bases para el reconocimiento de un Fattori europeo), quisiéramos hacerle un favor a Fattori, podríamos empezar por adelgazar las cien mil exposiciones que nuestros organizadores nos ofrecen cada año y que, sin embargo, poco o nada añaden sobre él. que añaden poco o nada a su relato, sino que más bien corren el riesgo de revivir el tópico del pintor de postal, y podríamos pensar en una exposición que sitúe a Fattori en el contexto de la pintura europea de la época. Fattori, decía Manganelli, “necesita expatriarse, necesita frialdad, arrogancia, una pizca de antipatía manifiesta”.

El autor de este artículo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.