Classe 1926, Nino Migliori è una delle voci più incisive della fotografia italiana. Con o senza fotocamera, mediante mezzi analogici o digitali, dagli anni Cinquanta fino a oggi ha sviluppato progetti che sconfinano dalla tradizionale classificazione dei generi, praticando un linguaggio spesso vicino alle poetiche dell’informale, ma che non ha affatto sdegnato il realismo, ritraendo le “genti” con umanità e affettuosa ironia. La sua ricerca si basa su tre pilastri inscalfibili: la curiosità, la voglia di sperimentare e la libertà creativa. Lo abbiamo incontrato nel suo atelier a Bologna per parlare di fotografia, dei suoi rapporti con altri artisti, di posizioni critiche e dei progetti più emblematici.

MS. Nino, quando hai preso in mano per la prima volta una macchina fotografica?

NM. Appena finita la Seconda guerra mondiale, quando abbiamo ritrovato la libertà di muoverci, visto che oltre al conflitto dovevamo subire anche le restrizioni del regime. Peraltro la libertà è sempre stata il Leitmotiv di tutta la mia produzione: sono sempre stato libero dagli schemi e dai generi. Alla metà degli anni Quaranta del Novecento avevo 19 anni e la fotografia mi ha permesso di conoscere la mia città, che è sempre stata la mia palestra; tuttavia non avevo soldi per comprare una macchina fotografica e quindi me la facevo prestare. Ben presto però una mia fotografia ha vinto il primo premio a un concorso presso San Domenico e ho così potuto acquistare la prima macchina fotografica.

Sostieni che Bologna è sempre stata la tua palestra, ma nelle tue foto è difficile riconoscere la città. Perché?

Perché ho fotografato Bologna attraverso i suoi abitanti, non attraverso i monumenti. Inoltre già alla fine degli anni Cinquanta ho cominciato a lavorare sui muri, quelli sgretolati, con le scritte, con i manifesti strappati. Per me i muri erano strettamente connessi con la gente perché costituivano una sorta di diario degli abitanti della città. Chi voleva comunicare con qualcun altro e non disponeva di altri mezzi, cosa aveva a disposizione? Un gesso e un muro sul quale apporre scritte e figurine. La superficie diventava così il suo quaderno del ricordo, dell’esperienza vissuta. Io ho documentato questi muri considerandoli come il supporto per scrivere e presentarsi soprattutto dei giovani che non avevano libri né altri posti in cui esprimersi.

I muri erano allora, e sono anche oggi, una superficie privilegiata per i messaggi politici, sia tramite scritte sia con immagini e con opere di street art. Ti sei interessato a queste espressioni?

Negli anni Cinquanta le scritte erano più che altro personali, mentre negli anni Settanta divennero soprattutto politiche. Ho fotografato i muri per trent’anni, poi ho smesso in primo luogo perché cominciarono a identificarmi con quel soggetto, a etichettarmi. In secondo luogo, nei primi anni Ottanta iniziarono a comparire i graffitari e secondo me le loro scritte non esprimevano più un sentimento o un gesto politico, ma prevaleva la componente estetica. E i muri hanno smesso di attirarmi.

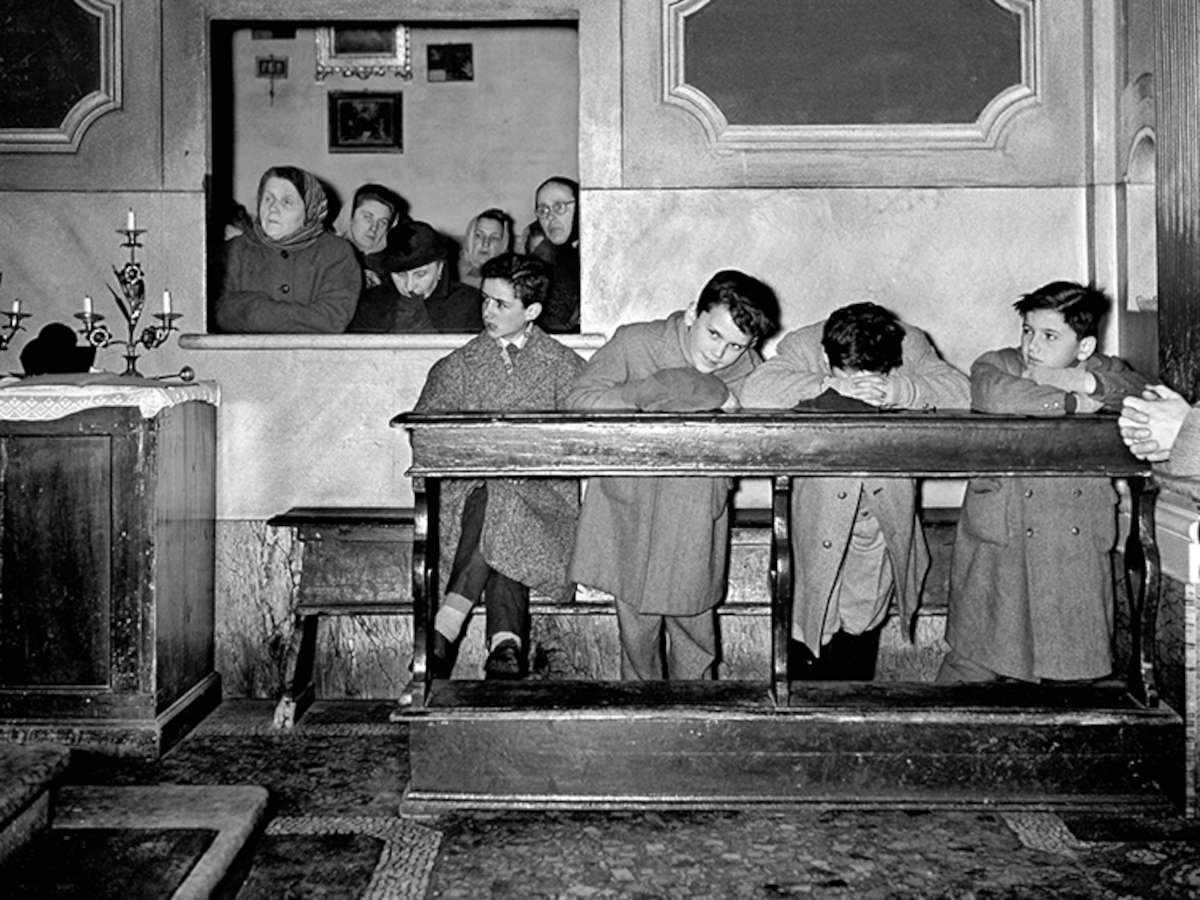

Sempre nei primi anni Cinquanta hai realizzato alcuni dei tuoi cicli più celebri, come Gente dell’Emilia, Gente del Delta, Gente del Sud. Sono progetti commissionati o li hai realizzati spontaneamente?

Quello della fotografia realista è stato il mio secondo filone di ricerca, contemporaneo agli altri. I miei progetti sono sempre stati indipendenti, non commissionati: potevo permettermelo perché in realtà il mio mestiere era un altro: sono stato direttore commerciale e artistico per alcune aziende e poi funzionario alla Fabbri, quella delle amarene. Tutto ciò mi ha dato la libertà di fare sempre quello che volevo e come volevo.

Quali pensi che siano i caratteri distintivi della tua fotografia “realista”?

Le mie serie degli anni Cinquanta non vanno considerate con l’occhio nostalgico del “come eravamo” e, confrontandole con quelle di De Biasi, di Reuter eccetera, si nota che ogni fotografo ha uno sguardo diverso. Posso dire che il mio sguardo ha una forte componente di ironia, come è evidente ad esempio in Intermezzo: ci sono gli sposi davanti a una chiesa di Bologna, c’è un uomo che passa con i palloncini, c’è il fotografo ufficiale e io che gli rovino la foto! Oppure nello scatto Milano (1954) ho inquadrato un incrocio deserto, ma al centro c’è un vigile ritto e immobile sulla sua pedana, mentre aspetta che arrivi qualcuno. Inoltre ho sempre cercato di cogliere i diversi piani nelle fotografie, così che l’osservatore abbia l’impressione di “entrarci dentro”. Ne Il bar di notte ci sono più registi di persone, il primo, il secondo e poi c’è un terzo, quindi la soglia dello sguardo viene sempre spostata oltre. E a proposito di sguardi, spesso quelli dei soggetti raffigurati diventano protagonisti delle foto: sono spesso sguardi che si rivolgono verso direzioni differenti, come nello scatto che ritrae un gruppo di persone davanti al negozio “Parrucchiere per signora”.

Veniamo allora al terzo fattore della tua ricerca, quello sperimentale.

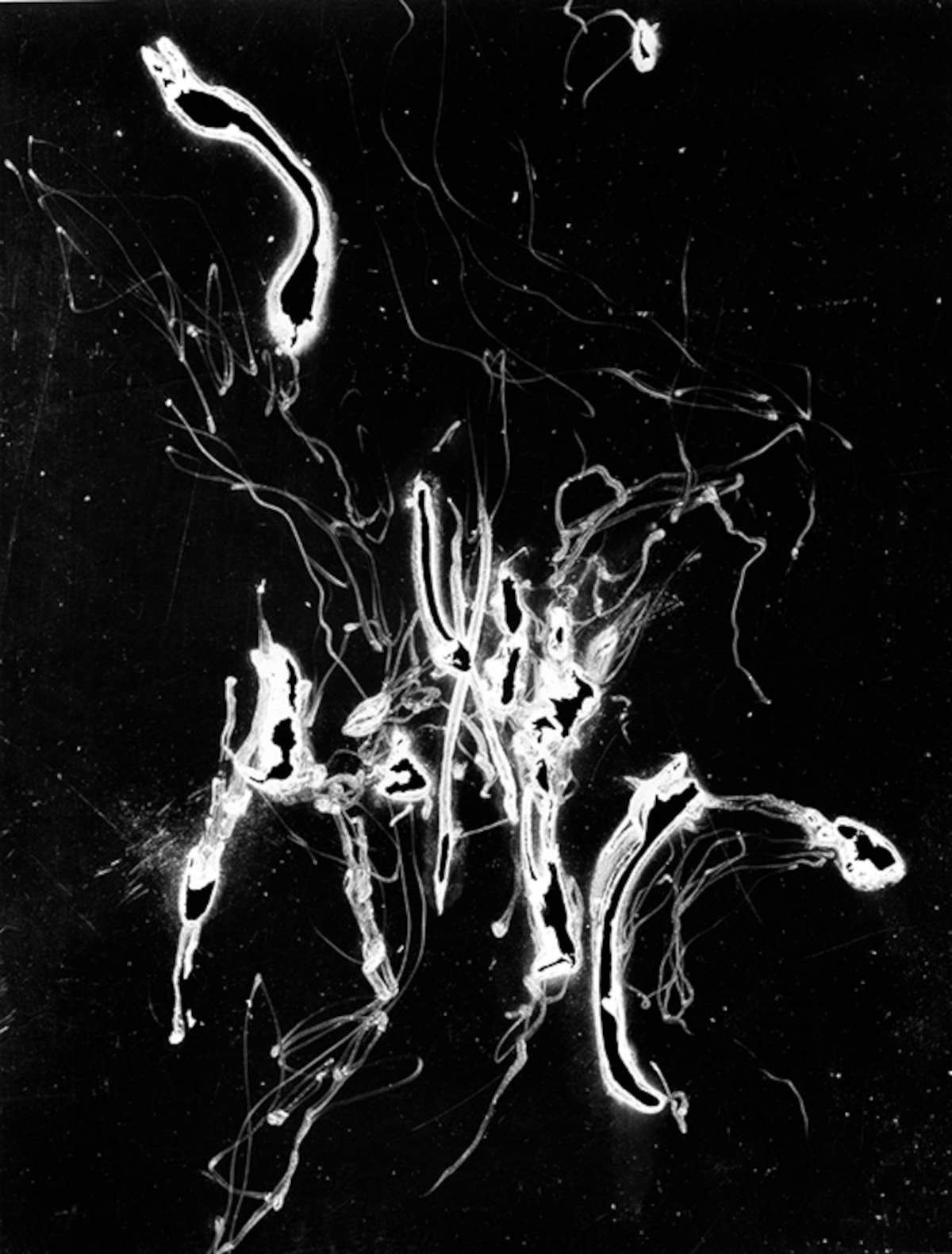

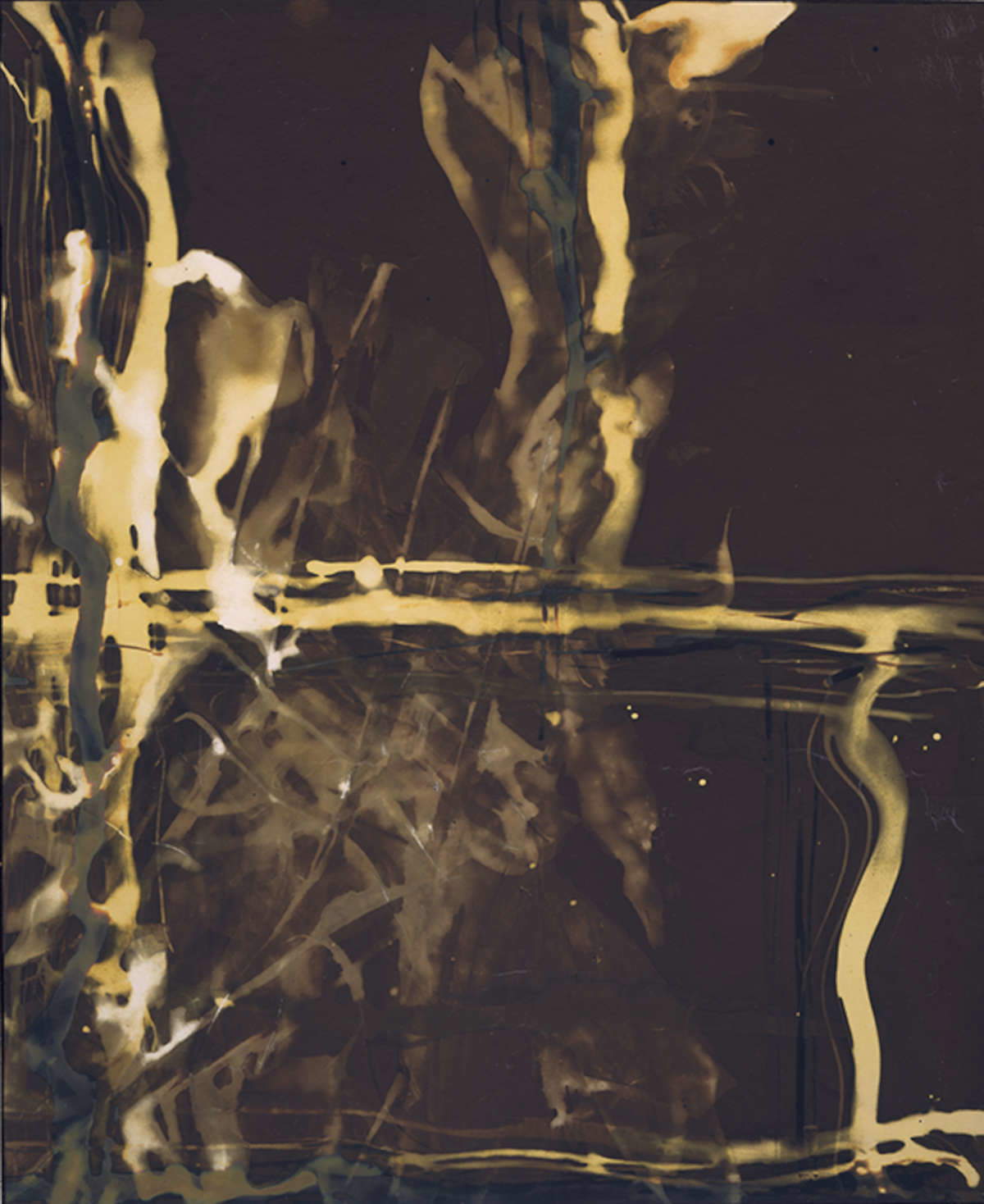

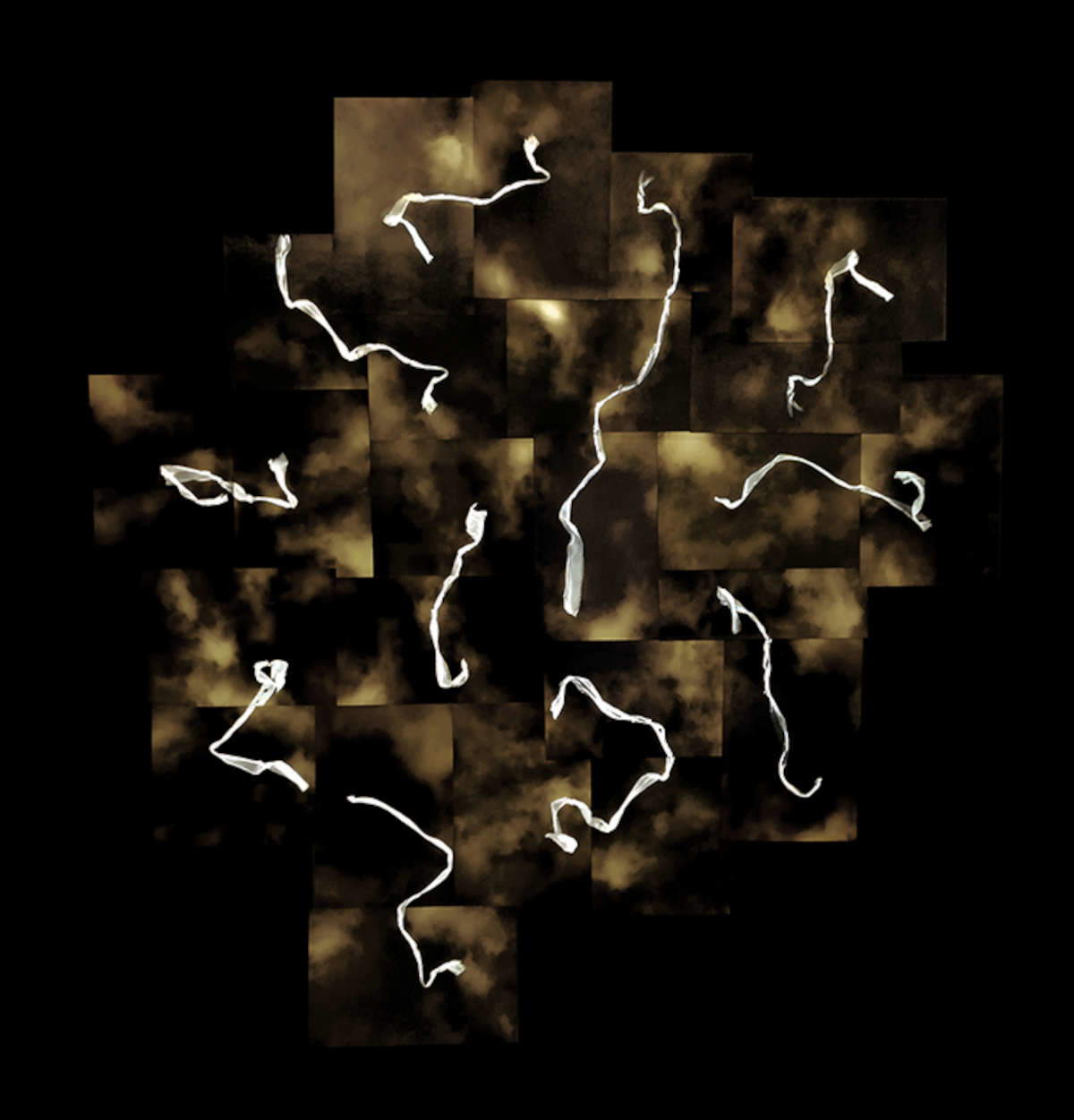

L’interesse per le sperimentazioni è iniziato per caso. Sempre in quegli anni ero iscritto al Circolo Fotografico Bolognese e stampare i propri negativi era un punto di forza per qualsiasi fotoamatore: la qualità della stampa faceva parte del gioco, e quindi di notte il bagno diventava la camera oscura che alla mattina veniva smantellata. Ovviamente si stampava in bianco e nero, ma un giorno ho trovato una prova di stampa colorata e mi sono detto: “Ma come? Io uso carte in bianco e nero, perché la carta è colorata?”. Il fenomeno era causato dalle ossidazioni: prima di arrivare al bianco, infatti, i sali d’argento passano attraverso varie tonalità. Questo mi ha molto stupito e così nel 1948 mi sono dedicato alle prime sperimentazioni: le Ossidazioni sono realizzate senza fotocamera, direttamente sulla carta fotografica con sviluppo, fissaggio, calore e luce. Poi ho realizzato i Pirogrammi, bruciando i negativi e stampandoli quindi su carta.

Riguardo ai muri e ai pirogrammi, è quasi inevitabile pensare alle ricerche di Mimmo Rotella e di Alberto Burri. C’è qualche relazione che vi unisce?

Io ho cominciato a lavorare sui manifesti strappati prima di Rotella. Li fotografavo perché rappresentavano, al pari delle scritte, i gesti delle persone e si legano al passaggio del tempo, come i muri sbrecciati; quindi sono nati da un’idea diversa rispetto a quelli di Rotella, che invece ha uno scopo estetico. Anche riguardo alle bruciature il mio interesse è sempre ricondotto al gesto e all’osservazione di come il calore del pirografo o della fiamma interferiva sulla pellicola. Tuttavia le Ossidazioni e Pirogrammi si collocano senz’altro all’interno di una poetica informale che a Bologna veniva espressa da molti artisti.

Avevi rapporti stretti con degli artisti del contesto bolognese del dopoguerra?

Sì, perché all’interno del circolo fotografico tutte queste sperimentazioni venivano sistematicamente cassate, non venivano considerate fotografia. I pittori invece le capivano e le apprezzavano, come del resto io apprezzavo il loro lavoro. Frequentavo Vasco Bendini, Luciano Leonardi, Vittorio Mascalchi, Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, cioè molti degli esponenti della corrente informale di quel tempo. Erano artisti dell’avanguardia e mi diedero il sostengo per continuare nelle mie ricerche. Bendini aveva qualche anno in più rispetto a me e agli altri, ed era considerato un po’ il capofila, forse anche il più strutturato; negli anni Settanta pure Pozzati ha avuto un grande successo.

Eri l’unico, tra questo gruppo di artisti, che si esprimeva con la fotografia?

Sì, io ero il fotografo. In realtà frequentavo sia questi giovani pittori sia artisti storici come Pietro Scapardini e Giorgio Morandi. Allora ero curiosissimo e utilizzavo la macchina fotografica come un grimaldello per aprire le porte segrete, per capire chi erano questi artisti affermati, come si comportavano e perché facevano quelle cose. Ero molto amico anche del cartellonista Sepo, anche se era più grande di me, e molte di queste amicizie sono durate per tutta la vita.

Tuttavia non hai gravitato solo attorno a Bologna… nella tua biografia si cita la tua frequentazione della casa di Peggy Guggenheim a Venezia. Che impatto ha avuto quell’esperienza?

Ero amico anche di Tancredi Parmeggiani ed Emilio Vedova e quest’ultimo, quando andavo a Venezia, mi ospitava nel suo studio; dormivo in un sacco a pelo, non avevamo soldi neanche per andare a mangiare. Sono stati proprio loro a insistere affinché incontrassi Peggy Guggenheim. Le ho poi fatto molti ritratti che lei apprezzava e oggi alcune delle mie foto sono conservate in Collezione. Quello è stato un periodo d’oro… ricordo ancora la sera in cui è arrivata inaspettatamente un’opera di Pollock: la padrona di casa era entusiasta e anche Vedova si è espresso molto positivamente.

Negli anni Settanta si sono inoltre affermate le installazioni: ne hai realizzate anche tu in quel periodo?

Per me la fotografia è un linguaggio con cui posso raccontare, e lo posso fare scrivendo un distico oppure un romanzo chilometrico. Quindi a volte una sola fotografia può raccontare tutto, altre volte ho bisogno di una serie di scatti. In quest’ultimo caso le foto possono diventare la base per delle installazioni e ne ho realizzate alcune a partire dagli anni Settanta. Considero particolarmente importante Sottrazione e accumulo della memoria (1976) per la quale ho riprodotto su dei lucidi delle fotografie famose di scene violente e le ho sovrapposte fino a quando l’immagine diventava completamente nera; oppure, con un processo inverso, le schiarivo al punto che diventava tutto bianco. La violenza era ancora presente, ma non si vedeva più: il senso ovviamente è che più vediamo gesti violenti, più ci abituiamo e non li percepiamo più. Un’altra installazione è sempre del 1976 ed è stata esposta solo nella mia mostra personale di Parma dell’anno seguente. Si chiamava Lo specchio e i visitatori entravano in una stanza buia munite di una torcia e si avvicinavano a oggetti appesi alle pareti, cioè a degli specchi sui quali erano appoggiate ancora delle fotografie violente: chi si specchiava vedeva sé stesso e la violenza, come se vi facesse parte.

Tu hai una precisa una posizione critica sia della fotografia sia dell’arte più in generale. In particolare sei contrario all’estetica idealista e al salonismo fotografico. Ci spieghi meglio cosa intendi?

Bisogna tener presente che la fotografia che incontrava il gusto degli anni Cinquanta era quella giocata sull’estetica. Addirittura Giulio Andreotti aveva condannato il cinema neorealista o la fotografia “neorealista” perché rappresentavano un’Italia povera, misera, che non doveva essere divulgata, come quella che emerge fortemente dalla serie Gente del Delta. Tra l’altro sottolineo che io non ho mai seguito il cinema neorealista e in realtà la fotografia neorealista non esiste: esiste invece la fotografia realista. Oggi osserviamo quelle immagini con occhio romantico, ma allora si trattava di fotografie di rottura. Le persone vivevano in case che erano poco più di baracche, le donne andavano a prendere l’acqua al fiume, c’erano ancora i segni dei bombardamenti: era un mondo completamente diverso.

E cosa intendi per “salonismo”?

Negli anni Cinquanta la fotografia esisteva prevalentemente nei circoli fotografici, i fotografi professionisti erano pochissimi e spesso andavano all’estero a lavorare. I circoli erano il luogo, in tutta Italia, dove si poteva discutere di fotografia, conoscere altri fotografi, partecipare ai concorsi. Ma le foto che venivano esposte erano quelle di composizione, fortemente estetiche e formali, mentre non si accettavano le sperimentazioni off camera.

Quando hai cominciato a essere riconosciuto anche per le ricerche sperimentali?

Il primo a considerare il mio lavoro come un “ragionamento” sulla fotografia è stato certamente Arturo Carlo Quintavalle nel 1977. Da allora la mia fotografia ha cominciato a essere apprezzata.

Le tue riflessioni ti hanno portato a elaborare una vera e propria posizione critica. Ce la puoi descrivere?

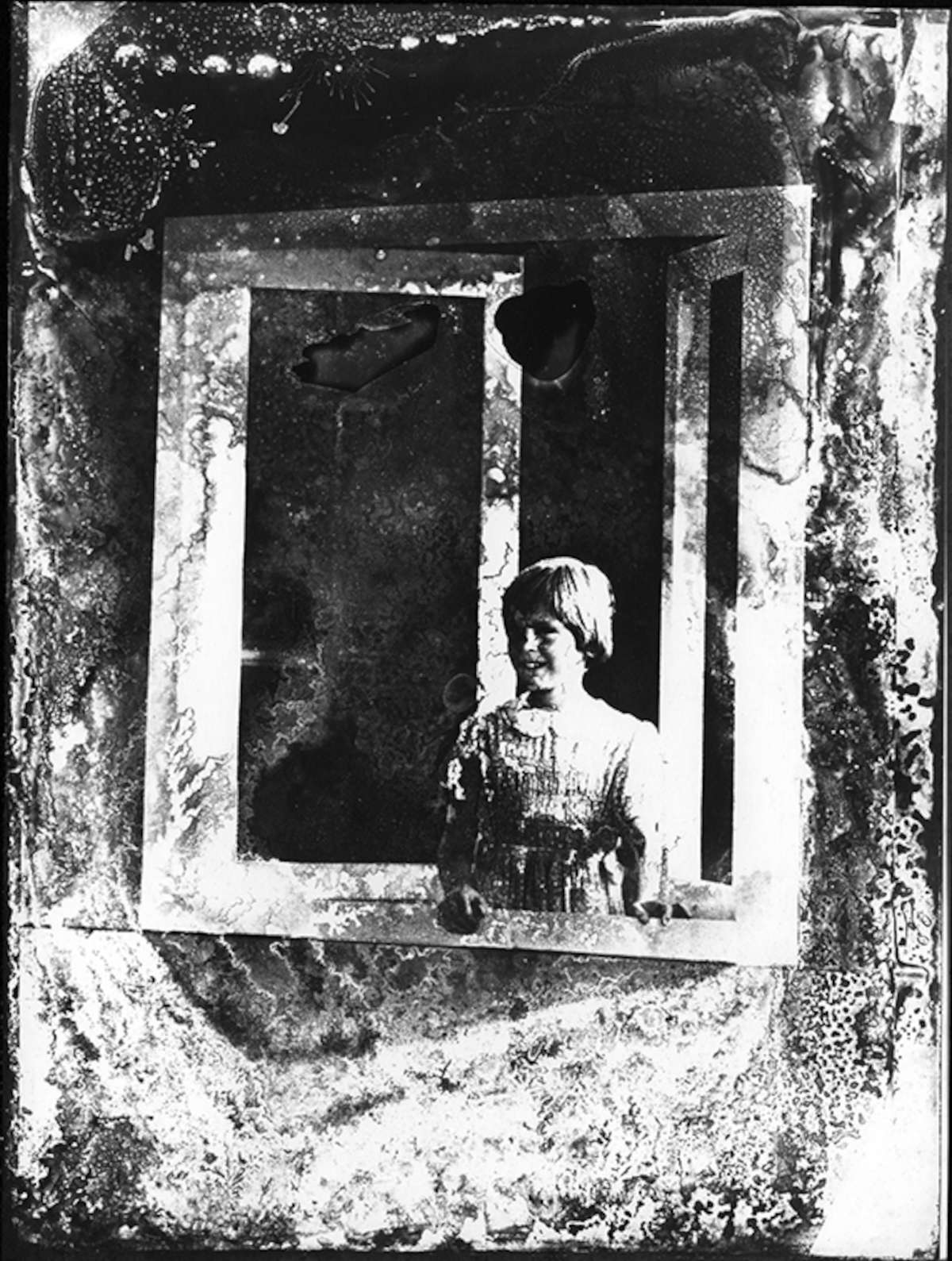

Proprio per affermare la mia posizione critica nel 1968 ho sviluppato il progetto Antimemoria che considero un punto di svolta. Oltre ai circoli, infatti, frequentavo il grande studio Villani che sviluppava le foto di tutti i bolognesi e dove si discuteva di fotografia anche da punti di vista diversi, ad esempio commerciale e industriale poiché si trattava di una realtà aziendale. Un giorno da Villani ho trovato delle fotografie che stavano per essere buttate perché rovinate. Le ho prese, le ho stampate tali e quali e le ho firmate, intitolando la serie Antimemoria perché non è vero che la fotografia è memoria, dal momento che con il tempo la stampa e il negativo si rovinano, quindi progressivamente perdono la memoria. E in ogni caso può rappresentare solo la memoria di ognuno di noi, quella che si vuol vedere. Ecco allora che i generi non esistono perché un lavoro come il mio può appartenere a più generi – ho infatti usato ritratti, foto di giornale, reportage, foto di viaggio eccetera – e questa riflessione ha rappresentato uno spartiacque nella mia ricerca.

Ci sono altre opere che riflettono chiaramente il tuo pensiero?

L’altro progetto molto chiaro in tal senso invece è Segnificazione del 1978. Nel 1975 ero stato chiamato da Carlo Bertelli, che era allora il direttore della Calcografia, a fare un lavoro insieme all’artista Guido Strazza e alla poetessa Giulia Nicolai e ognuno aveva analizzato il segno grafico secondo il proprio linguaggio. Alla fine Bertelli regalò a tutti qualcosa e a me diede una stampa dell’Ecce Homo del Guercino realizzata col pantografo. Ho cominciato a fotografarla, identificando dei particolari costituiti da tante lineette e semplicemente ingrandendoli, senza alterarli: ne sono risultate immagini che a prima vista sembrano dei Lichtenstein, dei Vasarely. Oppure ho stampato la riproduzione dell’Ecce Homo con un contrasto molto più accentuato, caravaggesco, oppure attenuato al punto da sembrare l’opera di un madonnaro. Volevo così dimostrare – e all’epoca non era scontato! – che la fotografia è una bugia, perché ciò che si vede è solo una porzione di realtà interpretata dal fotografo. Insomma, la mia era una demistificazione della resa del reale attraverso il mezzo fotografico.

Mi ricollegherei allora a Guercino per introdurre il tema delle foto a lume di candela. Come ti è venuto in mente quel progetto?

L’idea è del 2005 e il primo lavoro è stato realizzato nel 2006. L’allora preside della facoltà di Architettura dell’Università di Parma, Ivo Iori, curava una collana di volumi di inediti e mi ha chiesto un progetto, dicendomi di aprire i cassetti del mio archivio per trovare qualcosa da non pubblicato. Ma io ho voluto fare un lavoro nuovo e, visto che non mi appartengono le basi della fotografia di architettura (staticità, banco ottico ecc.), mi ha suggerito di concentrarmi sullo Zooforo del Battistero di Parma. Ho quindi riflettuto su come le persone, nei tempi passati quando non c’era la luce elettrica, vedevano le opere d’arte. Di notte le strade erano buie e chi passava poteva vedere solo dei dettagli o poco di più grazie a torce o candele. Il progetto Lumen è nato così e la prima serie raffigura appunto il bestiario che corre attorno all’edificio medievale.

Come mai questo progetto è proseguito così a lungo, tanto che ancora nell’ottobre 2023 hai “ritratto” la Fonte Gaia di Siena?

Qualche anno dopo la prima serie ho realizzato altre sequenze a lume di candela. A Bologna il sovrintendente Luigi Ficacci mi ha dato il via per fotografare il Compianto di Niccolò dell’Arca (1463-1490, ndr) e poi, quando lui venne trasferito a Lucca, mi ha proposto di dedicarmi al monumento funebre di Ilaria del Carretto (Jacopo della Quercia, 1406-1408). In seguito, ho ritratto i leoni e le metope del duomo di Modena (XII secolo), il Cristo velato a Napoli (Giuseppe Sanmartino, 1753), lo Zodiaco del Tempio Malatestiano a Rimini (Agostino di Duccio, 1447-1457), e Paolina Borghese a Roma (Canova, 1805-1808), le cui foto sono ancora pressoché inedite. Il mio duraturo interesse deriva in particolare dal fatto che ogni opera è prodotta con materiali diversi, i quali reagiscono alla luce in modo diverso, quindi ogni volta è una sfida, non so mai esattamente come sarà la luce. Ad esempio Paolina Borghese è ricoperta con un sottilissimo strato di cera rosa per dare l’idea della pelle, quindi se è vero che la scultura è di marmo bianco, non è completamente bianca. Ilaria del Carretto invece ha una superficie po’ rovinata, mentre il Compianto è in terracotta. L’ultimo soggetto di Lumen è stato invece la Fonte Gaia di Siena, i cui originali sono nel complesso di Santa Maria della Scala: si tratta di pezzi, soprattutto quelli del basamento, piuttosto rovinati, e questo mi affascina perché uno dei fil rouge che accompagnano la mia ricerca è il gusto dell’informale.

Come hai vissuto il passaggio dall’analogico al digitale?

La mia vocazione sperimentale ha fatto sì che il passaggio dall’analogico al digitale non sia stato traumatico, anzi. Se la fotografia è un linguaggio, allora cambiare mezzo non cambia la sostanza del mio lavoro. La propensione alla sperimentazione mi ha spinto ad accogliere con curiosità i nuovi strumenti, a vedere le nuove possibilità che offrivano senza timori o resistenze. In fondo, si tratta sempre di raccontare storie, di giocare con la luce, con l’immagine, con il significato.

Quando hai cominciato a usare gli strumenti digitali?

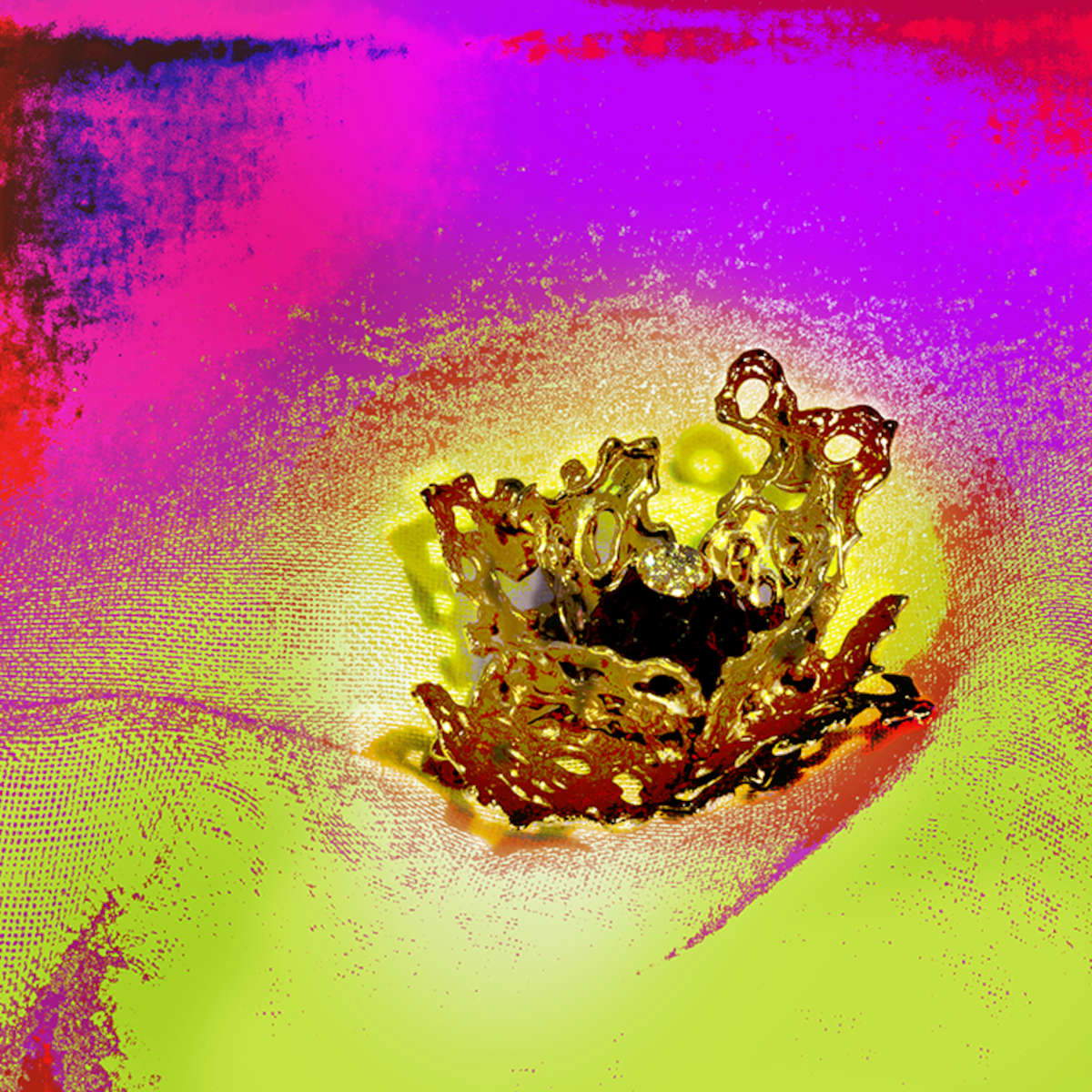

Il mio approccio è avvenuto mediante gli scanner, partendo da vecchi esperimenti fatti con la Polaroid 600. Le istruzioni dicevano che non si doveva assolutamente toccare il “sandwich” una volta scattata la foto, fino a quando non fosse completamente sviluppata. Io ovviamente mi sono chiesto: se taglio i bordi e la apro cosa ottengo? Due cose: la pellicola anteriore dove c’è l’immagine, e la pellicola posteriore che è completamente bianca perché contiene tutti i componenti chimici che sono serviti a svilupparla; ma siccome elaboravo le Polaroid, conteneva anche tutti i miei gesti. Avevo quindi conservato le parti posteriori, pur senza sapere cosa farne. Una volta avuto uno scanner, ho provato a scansionare la parte bianca, che in realtà è ricca di colori in potenza, e grazie ai programmi di photoediting ho ricavato i livelli, coloratissimi: ne è nata la serie Trasfigurazioni. Poi ho usato il digitale in senso classico non appena le macchine fotografiche hanno garantito una buona resa.

E cosa pensi oggi della generazione di immagini con l’intelligenza artificiale?

Ho sempre pensato che, finché la luce entra in una fotocamera o viene utilizzata su un supporto sensibile, permettendo di fissare un’immagine, allora esisterà la fotografia, la quale non dipende dal supporto analogico o da un rapporto numerico, perché è letteralmente “scrittura di luce”. La fotografia generata con l’intelligenza artificiale quindi non è più fotografia, dal momento che non ha bisogno né di luce né di creatività, cioè il secondo fattore su cui si fonda il lavoro di un fotografo.

L’ultima domanda riguarda la didattica: ti sei molto impegnato a favore dell’“alfabetizzazione fotografica”, anche nei confronti dei bambini, giusto?

Il lavoro alfabetizzazione parte sempre dai più piccoli e poi prosegue con i ragazzi più grandi e con gli adulti. Ho fatto tantissimi workshop di tecniche off camera sia con i bambini sia con gli adulti e non ho mai chiesto di essere pagato, ma se c’erano a disposizione dei fondi li indirizzavo verso la pubblicazione dei lavori dei partecipanti. Alfabetizzare le persone alla fotografia vuol dire insegnare loro a usare la luce.

L'autrice di questo articolo: Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.