Né en 1926, Nino Migliori est l’une des voix les plus incisives de la photographie italienne. Avec ou sans appareil photo, en utilisant des supports analogiques ou numériques, des années 1950 à nos jours, il a développé des projets qui transcendent la classification traditionnelle des genres, pratiquant un langage souvent proche de la poétique de l’informalisme, mais qui ne dédaigne pas pour autant le réalisme, dépeignant les “gens” avec humanité et ironie affectueuse. Sa recherche repose sur trois piliers inébranlables : la curiosité, le désir d’expérimenter et la liberté de création. Nous l’avons rencontré dans son atelier de Bologne pour parler de photographie, de ses relations avec d’autres artistes, de ses positions critiques et de ses projets les plus emblématiques.

MS. Nino, quand avez-vous pris un appareil photo pour la première fois ?

NM. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avons retrouvé la liberté de circuler, car en plus du conflit, nous devions subir les restrictions du régime. D’autre part, la liberté a toujours été le leitmotiv de toute ma production : je me suis toujours affranchi des schémas et des genres. Au milieu des années 40, j’avais 19 ans et la photographie me permettait de connaître ma ville, qui a toujours été mon terrain d’apprentissage ; cependant, je n’avais pas d’argent pour acheter un appareil photo et je l’empruntais. Mais très vite, une de mes photos a remporté le premier prix d’un concours à San Domenico et j’ai pu m’acheter mon premier appareil.

Vous affirmez que Bologne a toujours été votre salle de sport, mais il est difficile de reconnaître la ville sur vos photos. Pourquoi ?

Parce que j’ai photographié Bologne à travers ses habitants, et non à travers ses monuments. D’ailleurs, dès la fin des années 1950, j’ai commencé à travailler sur les murs, ceux qui sont abîmés, avec des écritures, des affiches déchirées. Pour moi, les murs étaient étroitement liés aux personnes, car ils constituaient une sorte de journal intime des habitants de la ville. Ceux qui voulaient communiquer avec quelqu’un d’autre et qui n’avaient pas d’autre moyen, qu’avaient-ils à leur disposition ? Un morceau de craie et un mur sur lequel ils pouvaient écrire et dessiner. La surface devenait ainsi son carnet de mémoire, d’expériences vécues. J’ai documenté ces murs comme un support pour écrire et se présenter, surtout pour les jeunes qui n’avaient pas de livres ou d’autres lieux pour s’exprimer.

Les murs étaient alors, et sont encore aujourd’hui, une surface privilégiée pour les messages politiques, qu’il s’agisse d’écriture ou d’images et d’art de rue. Vous êtes-vous intéressé à ces expressions ?

Dans les années 1950, l’écriture était plus personnelle, alors que dans les années 1970, elle est devenue principalement politique. J’ai photographié des murs pendant trente ans, puis j’ai arrêté, d’abord parce que j’ai commencé à m’identifier à ce sujet, à me donner une étiquette. Ensuite, au début des années 1980, des graffeurs sont apparus et, à mon avis, leur écriture n’exprimait plus un sentiment ou un geste politique, mais la composante esthétique l’emportait. Et les murs ont cessé de m’attirer.

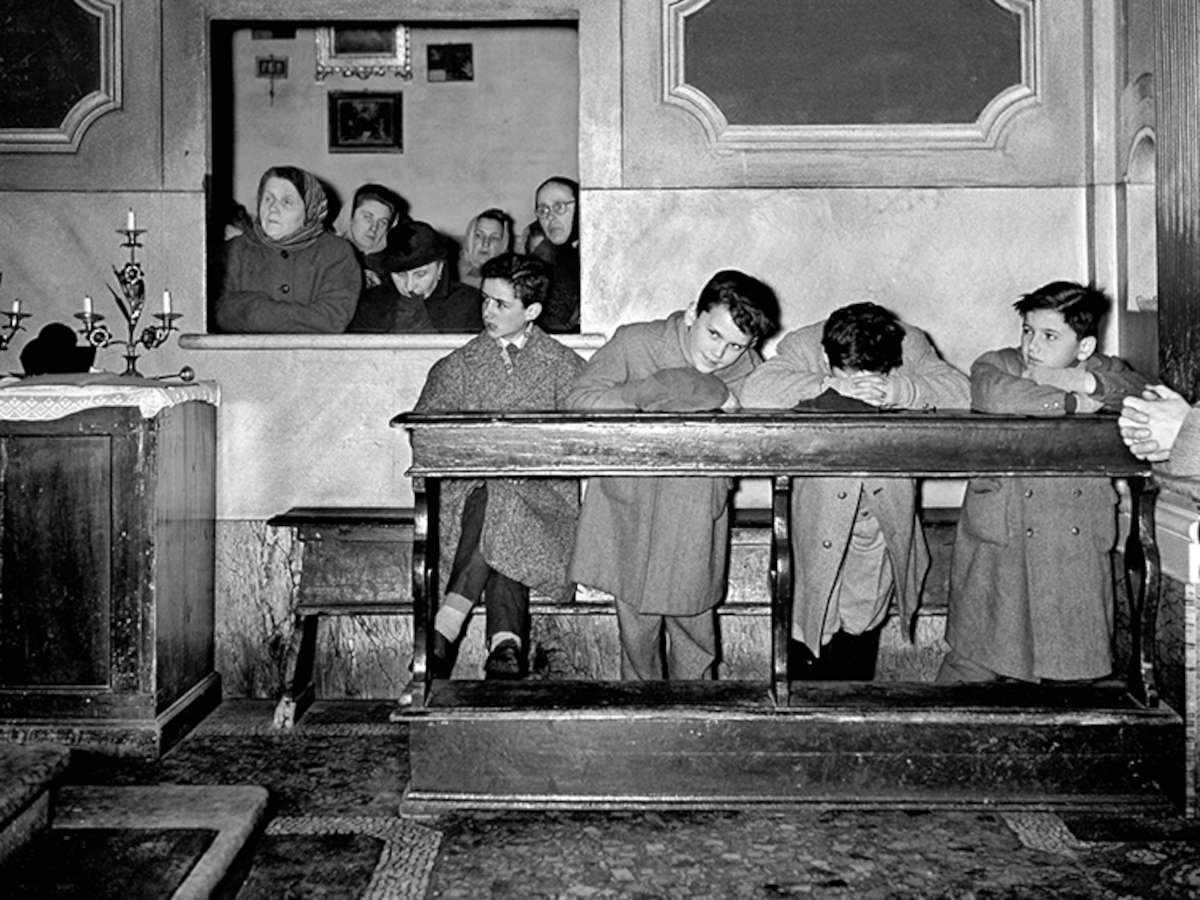

Au début des années 1950, vous avez créé certains de vos cycles les plus célèbres, comme Gente dell’Emilia, Gente del Delta, Gente del Sud. S’agissait-il de projets commandés ou les avez-vous réalisés spontanément ?

La photographie réaliste a été mon deuxième axe de recherche, contemporain des autres. Mes projets ont toujours été indépendants, sans commande : je pouvais me le permettre parce que j’avais un autre métier : j’ai été directeur commercial et artistique pour quelques entreprises, puis fonctionnaire chez Fabbri, l’entreprise de cerises aigres. Tout cela m’a donné la liberté de toujours faire ce que je voulais et comme je le voulais.

Quels sont, selon vous, les traits distinctifs de votre photographie “réaliste” ?

Mes séries des années 1950 ne doivent pas être regardées avec l’œil nostalgique du “comme avant” et, si on les compare à celles de De Biasi, Reuter, etc. Je peux dire que mon regard a une forte composante d’ironie, comme on le voit par exemple dans Intermezzo: il y a les mariés devant une église de Bologne, il y a un homme qui passe avec des ballons, il y a le photographe officiel et moi qui gâche sa photo ! Ou encore, dans le cliché Milan (1954), j’ai cadré un carrefour désert, mais au milieu il y a un policier immobile sur son estrade, qui attend l’arrivée de quelqu’un. En outre, j’ai toujours essayé de capturer les différents plans dans les photographies, afin que le spectateur ait l’impression d’y “entrer”. Dans The Bar at Night, il y a plusieurs directeurs de personnes, le premier, le deuxième et ensuite un troisième, de sorte que le seuil du regard est toujours déplacé plus loin. En parlant de regards, ceux des sujets représentés deviennent souvent les protagonistes des photos : ce sont souvent des regards qui se tournent dans différentes directions, comme dans le cliché montrant un groupe de personnes devant le magasin “Parrucchiere per signora”.

Venons-en au troisième facteur de votre recherche, le facteur expérimental.

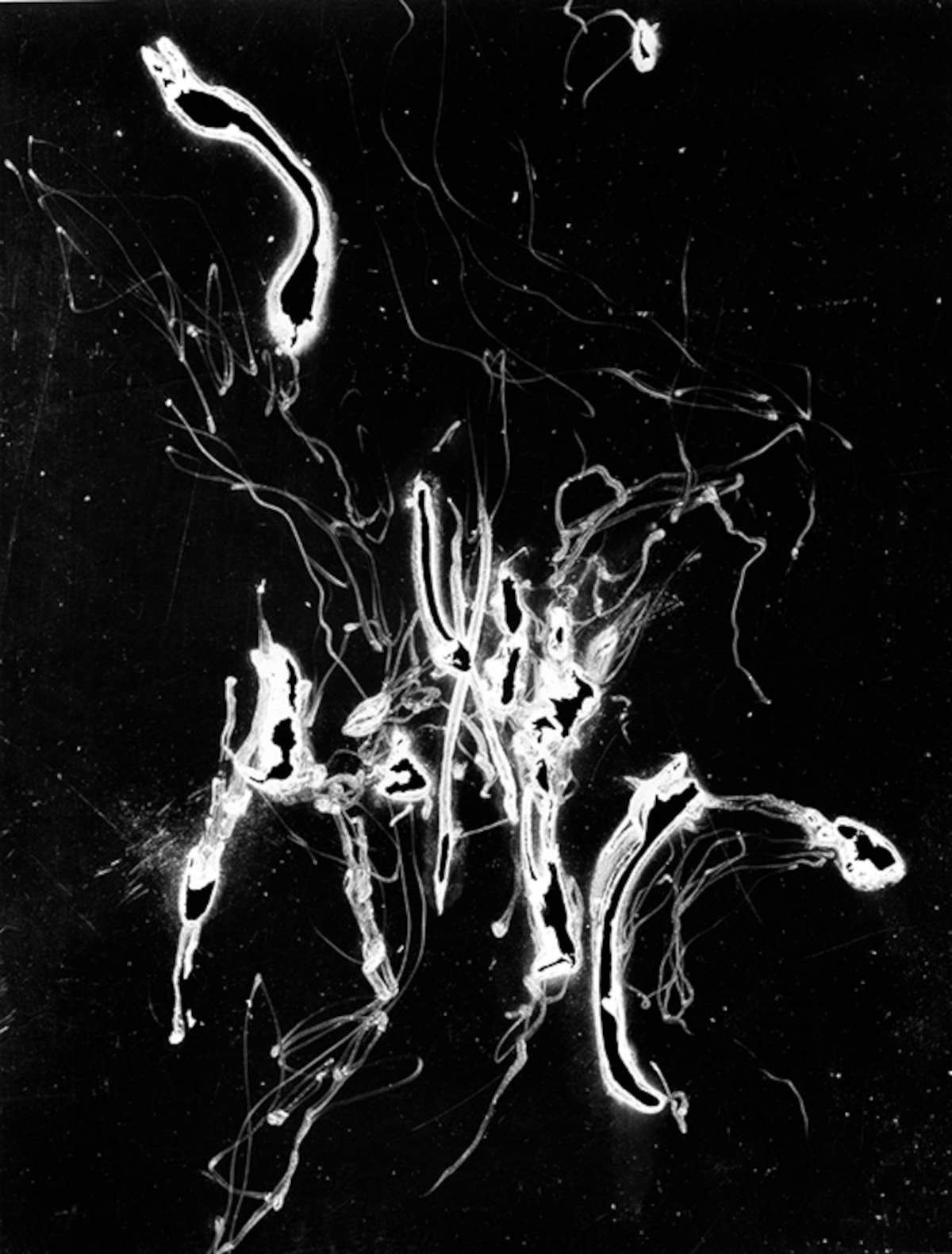

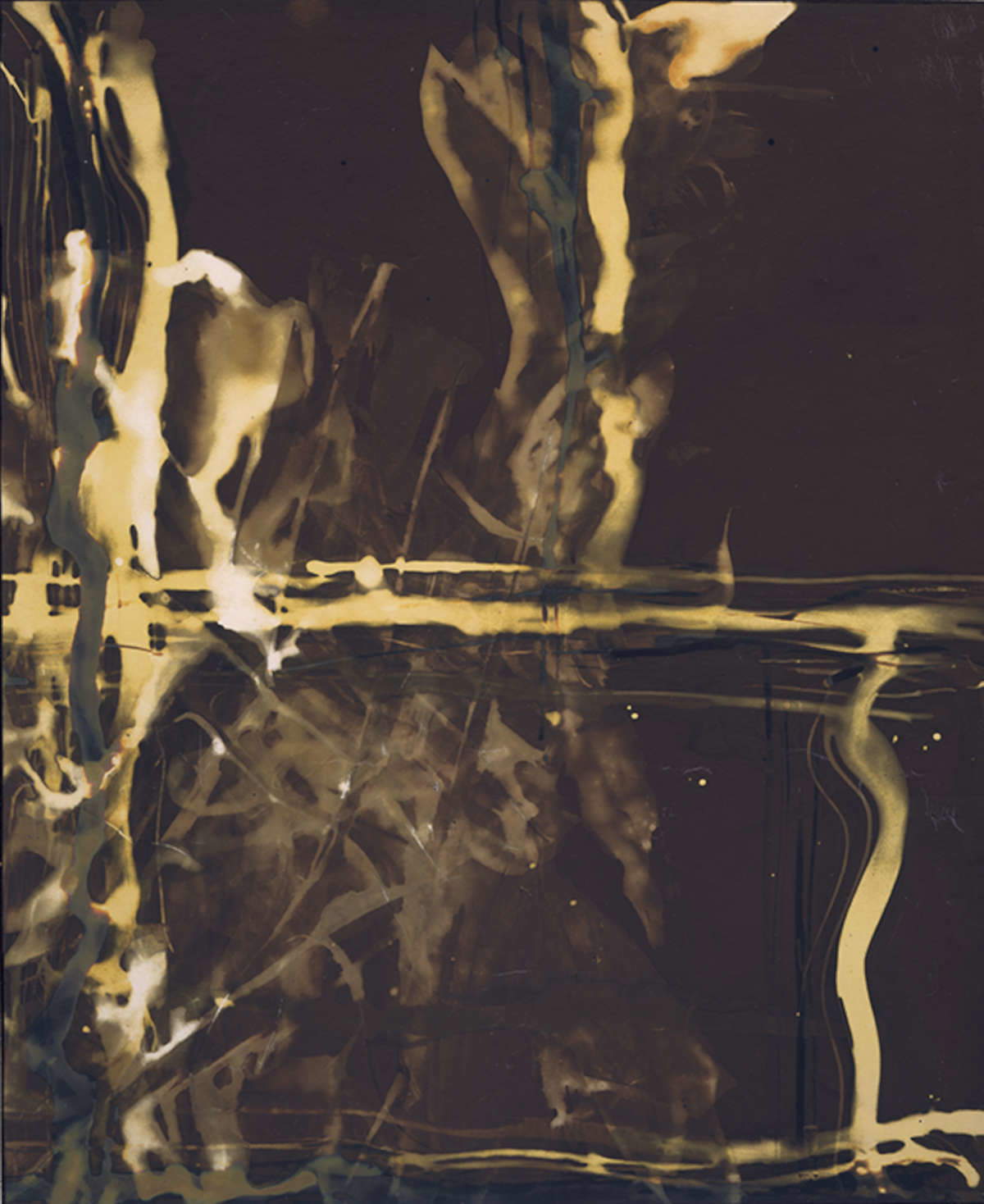

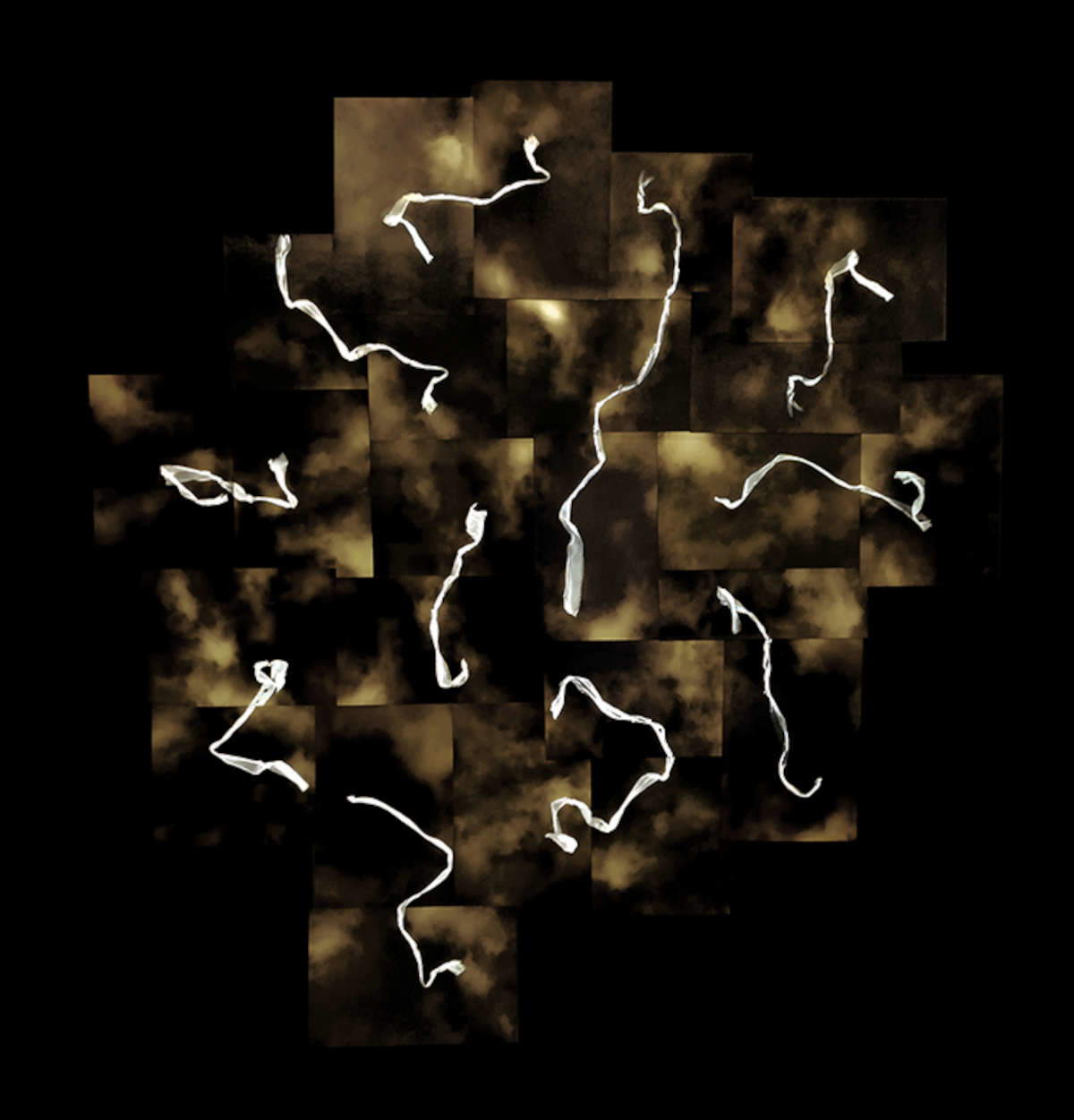

Mon intérêt pour l’expérimentation est né par hasard. Dans ces années-là, j’étais également membre du Circolo Fotografico Bolognese et le tirage de ses propres négatifs était un point fort pour tout photographe amateur : la qualité du tirage faisait partie du jeu, si bien que la nuit, la salle de bains devenait la chambre noire que l’on démontait le matin. Bien sûr, nous tirions en noir et blanc, mais un jour, j’ai trouvé une épreuve d’un tirage en couleur et je me suis dit : "Mais comment ? J’utilise du papier noir et blanc, pourquoi le papier est-il coloré ? Le phénomène était dû à l’oxydation : avant d’arriver au blanc, les sels d’argent passent en effet par différentes nuances. Cela m’a beaucoup étonné et c’est ainsi qu’en 1948 je me suis consacré aux premières expériences : les Oxydations sont faites sans appareil photo, directement sur du papier photographique avec développement, fixation, chaleur et lumière. Ensuite, j’ai réalisé les Pyrogrammes, en brûlant les négatifs et en les imprimant sur papier.

En ce qui concerne les murs et les pyrogrammes, il est presque inévitable de penser aux recherches de Mimmo Rotella et d’Alberto Burri. Y a-t-il une relation qui vous unit ?

J’ai commencé à travailler sur les affiches lacérées avant Rotella. Je les ai photographiées parce qu’elles représentaient, comme l’écriture, les gestes des gens et qu’elles étaient liées au passage du temps, comme les murs fissurés ; elles sont donc nées d’une idée différente de celle de Rotella, qui avait plutôt une finalité esthétique. En ce qui concerne les brûlures, mon intérêt est toujours lié au geste et à l’observation de la façon dont la chaleur du pyrographe ou de la flamme interfère avec le film. Cependant, les Oxidations et les Pyrogrammes font certainement partie d’une poétique informelle exprimée par de nombreux artistes à Bologne.

Aviez-vous des relations étroites avec les artistes dans le contexte de la Bologne d’après-guerre ?

Oui, car dans le cercle des photographes, toutes ces expériences étaient systématiquement rejetées, elles n’étaient pas considérées comme de la photographie. Les peintres, en revanche, les comprenaient et les appréciaient, tout comme j’appréciais leur travail. J’ai fréquenté Vasco Bendini, Luciano Leonardi, Vittorio Mascalchi, Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, c’est-à-dire de nombreux représentants du courant informel de l’époque. Ils étaient des artistes d’avant-garde et m’ont apporté le soutien nécessaire pour poursuivre mes recherches. Bendini avait quelques années de plus que moi et les autres, et il était considéré comme un peu le chef de file, peut-être même le plus structuré ; dans les années 1970, Pozzati a également eu beaucoup de succès.

Etiez-vous le seul, parmi ce groupe d’artistes, à vous exprimer à travers la photographie ?

Oui, j’étais le photographe. En fait, je fréquentais à la fois ces jeunes peintres et des artistes historiques comme Pietro Scapardini et Giorgio Morandi. À l’époque, j’étais très curieux et j’utilisais l’appareil photo comme un cadenas pour ouvrir des portes secrètes, pour comprendre qui étaient ces artistes établis, comment ils se comportaient et pourquoi ils faisaient ces choses. J’étais également très ami avec l’affichiste Sepo, même s’il était plus âgé que moi, et beaucoup de ces amitiés ont duré toute une vie.

Cependant, vous n’avez pas seulement gravité autour de Bologne... votre biographie mentionne votre présence dans la maison de Peggy Guggenheim à Venise. Quel a été l’impact de cette expérience ?

J’étais également ami avec Tancredi Parmeggiani et Emilio Vedova, et ce dernier m’hébergeait dans son studio lorsque j’allais à Venise ; je dormais dans un sac de couchage, nous n’avions même pas d’argent pour aller manger. Ce sont eux qui ont insisté pour que je rencontre Peggy Guggenheim. J’ai alors fait beaucoup de portraits d’elle, qu’elle appréciait, et aujourd’hui certaines de mes photos sont conservées dans la Collection. C’était une période dorée... Je me souviens encore du soir où une œuvre de Pollock est arrivée à l’improviste : la maîtresse de maison était enthousiaste et Vedova en parlait aussi très positivement.

Les années 1970 ont également vu l’émergence des installations : en avez-vous réalisé durant cette période ?

Pour moi, la photographie est un langage avec lequel je peux raconter, et je peux le faire en écrivant un couplet ou un roman d’un kilomètre. Ainsi, parfois une seule photographie peut tout dire, d’autres fois j’ai besoin d’une série de prises de vue. Dans ce dernier cas, les photos peuvent devenir la base d’installations, et j’en ai réalisé quelques-unes depuis les années 1970. Je considère comme particulièrement importante Subtraction and Accumulation of Memory (1976), pour laquelle j’ai reproduit des photographies célèbres de scènes violentes sur des transparents et les ai superposées jusqu’à ce que l’image devienne complètement noire ; ou, dans un processus inverse, je les ai éclaircies jusqu’à ce que tout devienne blanc. La violence était toujours là, mais on ne la voyait plus : le sens est évidemment que plus on voit de gestes violents, plus on s’y habitue et plus on ne les perçoit pas. Une autre installation date également de 1976 et n’a été montrée que lors de mon exposition personnelle à Parme l’année suivante. Elle s’intitulait Lo specchio (Le miroir ) et les visiteurs entraient dans une salle obscure équipée d’une torche et s’approchaient d’objets accrochés aux murs, c’est-à-dire des miroirs sur lesquels étaient encore appuyées des photographies violentes : ceux qui se mirent se voyaient eux-mêmes et voyaient la violence, comme s’ils en faisaient partie.

Vous avez un point de vue critique sur la photographie et l’art en général. Vous vous opposez notamment à l’esthétique idéaliste et au salonisme photographique. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

Il faut savoir que la photographie qui répondait au goût des années 50 était celle qui jouait sur l’esthétique. Même Giulio Andreotti avait condamné le cinéma néo-réaliste ou la photographie “néo-réaliste” parce qu’ils représentaient une Italie pauvre, misérable, qui ne devait pas être divulguée, comme celle qui ressort fortement de la série Gente del Delta. Je tiens d’ailleurs à souligner que je n’ai jamais suivi le cinéma néo-réaliste et que la photographie néo-réaliste n’existe pas. Aujourd’hui, nous regardons ces images avec un œil romantique, mais à l’époque, il s’agissait de photographies de rupture. Les gens vivaient dans des maisons qui n’étaient que des cabanes, les femmes allaient chercher de l’eau à la rivière, il y avait encore des traces des bombardements : c’était un monde complètement différent.

Qu’entendez-vous par “salonisme” ?

Dans les années 50, la photographie existait surtout dans les cercles photographiques, il y avait très peu de photographes professionnels et ils partaient souvent travailler à l’étranger. Les cercles étaient le lieu, dans toute l’Italie, où l’on pouvait discuter de photographie, rencontrer d’autres photographes, participer à des concours. Mais les photos exposées étaient des photos de composition, fortement esthétiques et formelles, tandis que l’expérimentation hors caméra n’était pas acceptée.

Quand avez-vous commencé à être reconnu pour votre recherche expérimentale ?

La première personne à considérer mon travail comme un “raisonnement” sur la photographie a certainement été Arturo Carlo Quintavalle en 1977. Depuis lors, ma photographie a commencé à être appréciée.

Vos réflexions vous ont amené à développer une véritable position critique. Pouvez-vous nous la décrire ?

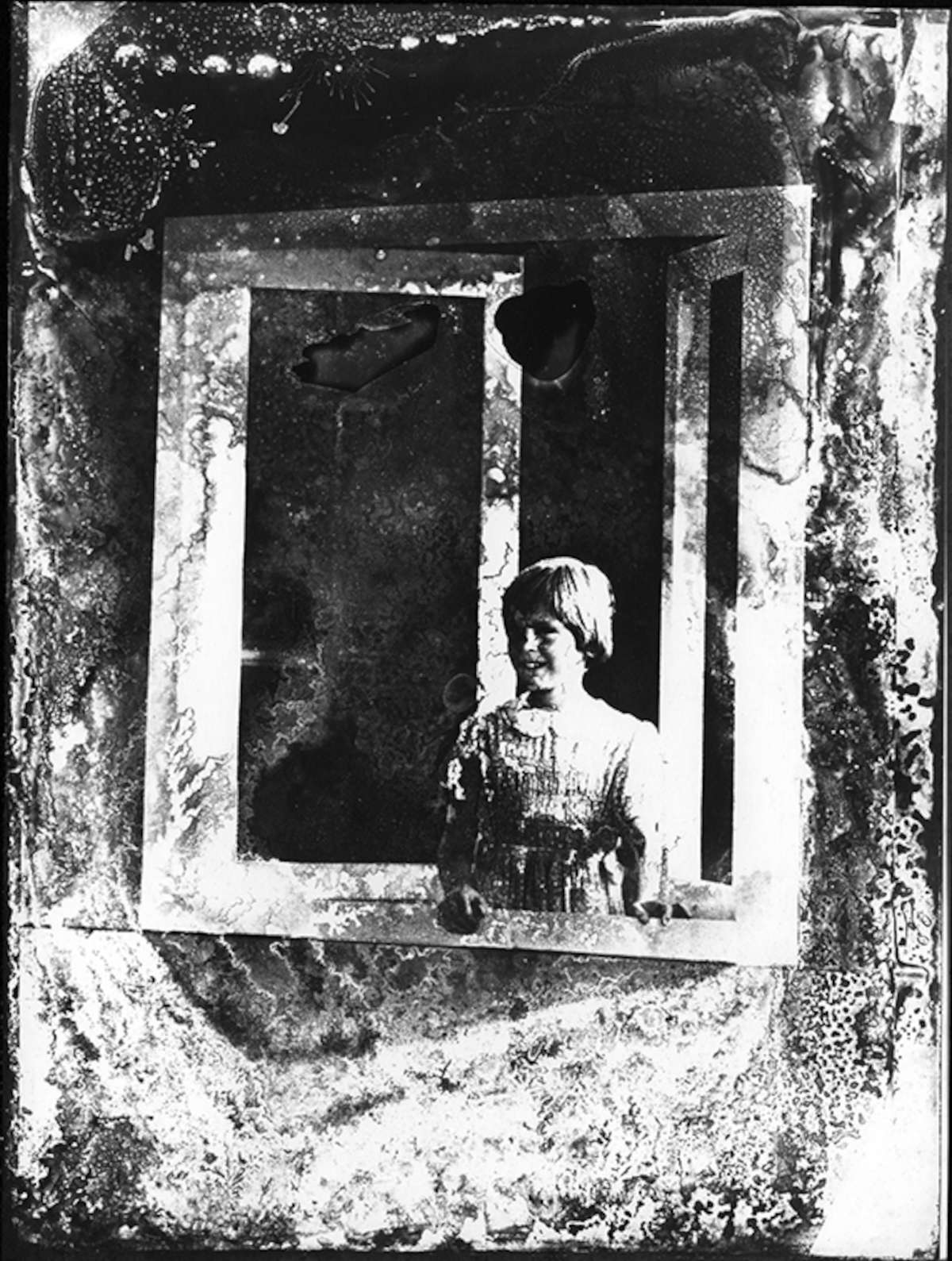

C’est précisément pour affirmer ma position critique que j’ai développé le projet Antimemoria en 1968, que je considère comme un tournant. En plus des cercles, en effet, je fréquentais le grand studio Villani qui développait les photos de tous les Bolonais et où l’on discutait aussi de la photographie de différents points de vue, comme le commercial et l’industriel, car il s’agissait d’une réalité d’entreprise. Un jour, chez Villani, j’ai trouvé des photos qui allaient être jetées parce qu’elles étaient abîmées. Je les ai prises, je les ai imprimées telles quelles et je les ai signées. J’ai appelé cette série Antimémoire parce qu’il n’est pas vrai que la photographie soit la mémoire, puisqu’avec le temps, le tirage et le négatif s’abîment et perdent peu à peu leur mémoire. Et dans tous les cas, elle ne peut représenter que la mémoire de chacun d’entre nous, celle que nous voulons voir. Les genres n’existent donc pas car une œuvre comme la mienne peut appartenir à plusieurs genres - j’ai en effet utilisé des portraits, des photos de journaux, des reportages, des photos de voyage... - et cette réflexion a été un tournant dans ma recherche.

Y a-t-il d’autres travaux qui reflètent clairement votre pensée ?

L’autre projet très clair dans ce sens est Segnificazione de 1978. En 1975, Carlo Bertelli, alors directeur de la Calcografia, m’avait demandé de réaliser un travail avec l’artiste Guido Strazza et la poétesse Giulia Nicolai, et chacun avait analysé le signe graphique selon son propre langage. À la fin, Bertelli a donné quelque chose à tout le monde et m’a offert une impression de l’Ecce Homo de Guercino réalisée avec un pantographe. J’ai commencé à la photographier, en identifiant des détails constitués de nombreuses petites lignes et en les agrandissant simplement, sans les altérer : il en est résulté des images qui, à première vue, ressemblent à du Lichtenstein, à du Vasarely. Ou bien j’ai imprimé la reproduction de l’Ecce Homo avec un contraste beaucoup plus accentué, caravagesque, ou atténué au point de ressembler à l’œuvre d’un madonnaro. Je voulais ainsi démontrer - et à l’époque ce n’était pas évident ! - que la photographie est un mensonge, car ce que l’on voit n’est qu’une partie de la réalité interprétée par le photographe. En somme, il s’agissait pour moi de démystifier le rendu de la réalité par le biais de la photographie.

Je revenais ensuite à Guercino pour introduire le thème des photos à la chandelle. Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?

L’idée remonte à 2005 et la première œuvre a été réalisée en 2006. Le doyen de la faculté d’architecture de l’université de Parme de l’époque, Ivo Iori, éditait une série de volumes d’œuvres inédites et m’a demandé un projet, en me disant d’ouvrir les tiroirs de mes archives pour y trouver quelque chose d’inédit. Mais je voulais faire un nouveau travail et, comme je ne connaissais pas les bases de la photographie d’architecture (statique, chambre photographique, etc.), il m’a suggéré de me concentrer sur le Zooforo du Baptistère de Parme. J’ai alors réfléchi à la manière dont les gens voyaient les œuvres d’art à l’époque où la lumière électrique n’existait pas. La nuit, les rues étaient sombres et les passants ne voyaient que des détails ou un peu plus grâce à des torches ou des bougies. C’est ainsi qu’est né le projet Lumen, dont la première série représente le bestiaire courant autour de l’édifice médiéval.

Pourquoi ce projet s’est-il poursuivi si longtemps, au point que vous avez encore “représenté” la Fonte Gaia à Sienne enoctobre 2023 ?

Quelques années après la première série, j’ai réalisé d’autres séquences à la bougie. À Bologne, le surintendant Luigi Ficacci m’a donné le feu vert pour photographier la Lamentation de Niccolò dell’Arca (1463-1490, éd.), puis, lorsqu’il a été transféré à Lucques, il m’a proposé de me consacrer au monument funéraire d’Ilaria del Carretto (Jacopo della Quercia, 1406-1408). Plus tard, j’ai représenté les lions et les métopes de la cathédrale de Modène (XIIe siècle), le Christ voilé de Naples (Giuseppe Sanmartino, 1753), le Zodiaque du temple des Malatesta à Rimini (Agostino di Duccio, 1447-1457), et Paolina Borghese à Rome (Canova, 1805-1808), dont les photographies sont encore presque inédites. Mon intérêt persistant tient notamment au fait que chaque œuvre est réalisée avec des matériaux différents, qui réagissent différemment à la lumière, ce qui constitue à chaque fois un défi, car je ne sais jamais exactement comment sera la lumière. Par exemple, Paolina Borghese est recouverte d’une très fine couche de cire rose pour donner l’idée de la peau, de sorte que même s’il est vrai que la sculpture est en marbre blanc, elle n’est pas tout à fait blanche. Ilaria del Carretto, en revanche, présente une surface quelque peu abîmée, tandis que la Lamentation est en terre cuite. Le dernier sujet de Lumen était plutôt la Fonte Gaia de Sienne, dont les originaux se trouvent dans le complexe de Santa Maria della Scala : ces pièces, surtout celles de la base, sont plutôt en ruine, et cela me fascine parce qu’un des fil rouge qui accompagne ma recherche est le goût de l’informel.

Comment avez-vous vécu le passage de l’analogique au numérique ?

Ma vocation expérimentale a fait que le passage de l’analogique au numérique n’a pas été traumatisant, au contraire. Si la photographie est un langage, changer de support ne change pas la substance de mon travail. Ma propension à l’expérimentation m’a conduit à accueillir les nouveaux outils avec curiosité, à voir les nouvelles possibilités qu’ils offraient sans crainte ni résistance. Après tout, il s’agit toujours de raconter des histoires, de jouer avec la lumière, avec l’image, avec le sens.

Quand avez-vous commencé à utiliser des outils numériques ?

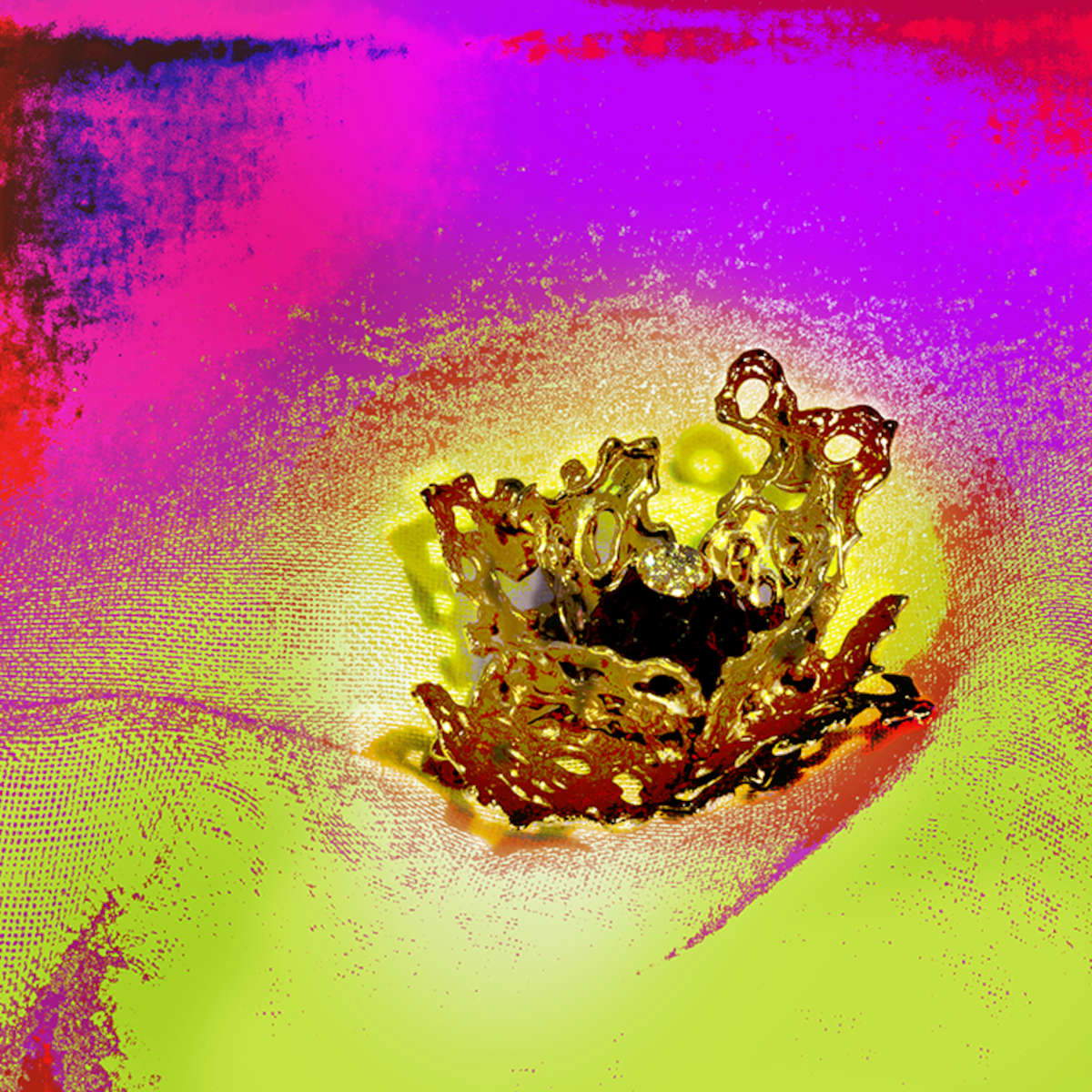

J’ai commencé par utiliser des scanners, en commençant par de vieilles expériences avec le Polaroid 600. Les instructions indiquaient qu’il ne fallait absolument pas toucher le “sandwich” une fois la photo prise, jusqu’à ce qu’elle soit complètement développée. Je me suis bien sûr posé la question suivante : si je coupe les bords et que je l’ouvre, qu’est-ce que j’obtiens ? Deux choses : le film avant où se trouve l’image, et le film arrière qui est complètement blanc parce qu’il contient tous les composants chimiques qui ont été utilisés pour le développer ; mais comme je développais des polaroïds, il contenait aussi tous mes gestes. J’ai donc gardé les dos, même si je ne savais pas quoi en faire. Une fois que j’ai eu un scanner, j’ai essayé de scanner la partie blanche, qui est en fait riche en puissance de couleur, et grâce à des programmes de retouche photo, j’ai obtenu les calques, qui étaient très colorés : la série des Transfigurations était née. Ensuite, j’ai utilisé le numérique au sens classique du terme dès que les appareils photo ont garanti un bon rendement.

Et que pensez-vous aujourd’hui de la génération d’images par l’intelligence artificielle ?

J’ai toujours pensé que tant que la lumière entrera dans un appareil ou sera utilisée sur un support sensible, permettant de fixer une image, alors la photographie existera, qui n’est pas dépendante du support analogique ou d’un rapport numérique, puisqu’il s’agit littéralement “d’écrire la lumière”. La photographie générée par l’intelligence artificielle n’est donc plus de la photographie, puisqu’elle n’a besoin ni de lumière ni de créativité, le deuxième facteur sur lequel repose le travail d’un photographe.

La dernière question concerne la didactique : vous vous êtes beaucoup engagé en faveur de l’“alphabétisation photographique”, y compris à l’égard des enfants, n’est-ce pas ?

Le travail d’alphabétisation commence toujours avec les plus jeunes et se poursuit avec les enfants plus âgés et les adultes. J’ai organisé de nombreux ateliers de technique hors caméra avec des enfants et des adultes et je n’ai jamais demandé à être payé, mais s’il y avait des fonds disponibles, je les dirigerais vers la publication des travaux des participants. Enseigner la photographie aux gens, c’est leur apprendre à utiliser la lumière.

L'auteur de cet article: Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.