En el vasto panorama de las artes entre los siglos XIX y XX, la figura singular y aún poco conocida del pintor belga Jules van Biesbroeck (Portici, 1873 - Bruselas, 1965) representa un caso significativo para comprender las formas de reinterpretación del mito clásico en el marco de la cultura simbolista e idealista de principios del siglo XX. Pintor y escultor de origen flamenco, pero nacido en Italia y activo entre Europa y el norte de África, Van Biesbroeck supo combinar en su obra instancias estéticas, tensiones espirituales y preocupaciones éticas, en un lenguaje figurativo que se mueve entre la tradición académica y las aperturas modernas. La Galería BPER Banca ha vuelto a dar a conocer recientemente la obra de este artista con una exposición, Criatura ferina. Centauros, faunos, mitos en la obra de Jules van Biesbroeck y en el imaginario moderno, comisariada por Luciano Rivi (del 18 de abril al 29 de junio de 2025 en Módena, en la sede de La Galleria Bper Banca), dedicada a la vena simbolista del pintor belga, representada en la colección del Grupo BPER por un núcleo significativo de nada menos que 39 obras entre dibujos, pinturas y esculturas.

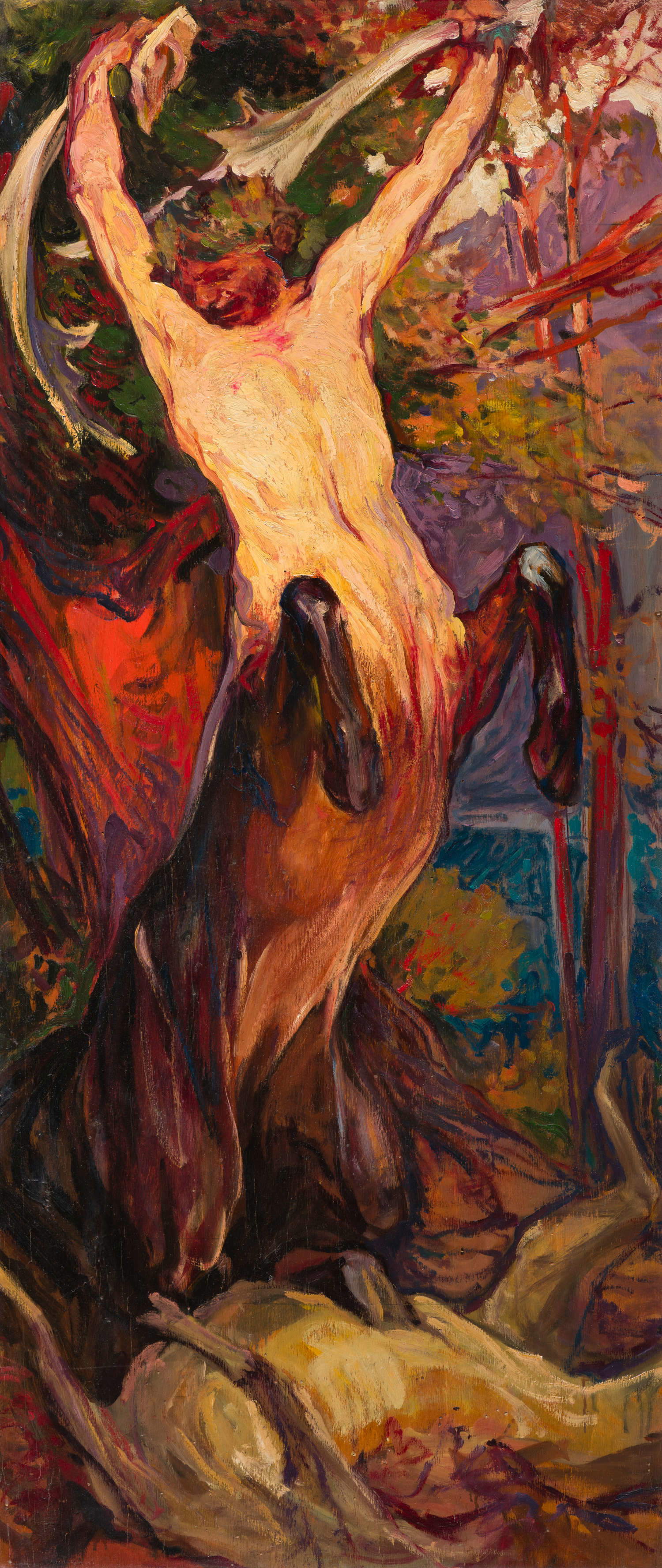

Entre sus temas más emblemáticos figura la representación del centauro, una de las imágenes mitológicas de mayor carga simbólica de la cultura europea. La obra de Van Biesbroeck, una de las más significativas de su producción, que puede fecharse con buena aproximación en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, representa a la criatura mitológica en el acto de levantar triunfante los cuernos de la presa que acaba de matar, en una pose que combina tensión muscular y afirmación instintiva. Se trata de un cuadro que, aunque se inspira en una tradición antigua, habla directamente a la modernidad: no sólo por los temas abordados, sino también por la función que el mito adquiere en un contexto cultural marcado por la crisis de la razón y la desilusión histórica.

Van Biesbroeck nació en Portici, cerca de Nápoles, en 1873, hijo de un pintor flamenco apasionado por Italia y su cultura artística. Su formación, desde muy joven, se basó en el dibujo y la copia, pero se desarrolló de forma independiente en confrontación directa con los grandes maestros del pasado y los fermentos artísticos de la época. Tras sus primeros éxitos en el campo de la pintura religiosa y alegórica, el artista probó suerte en la escultura, obteniendo un importante reconocimiento en Bélgica y Francia. Pero es sobre todo en los treinta primeros años del siglo XX cuando su producción alcanza una reconocible madurez expresiva, bajo la bandera de un simbolismo que combina espiritualidad, mitología y reflexión sobre el destino humano.

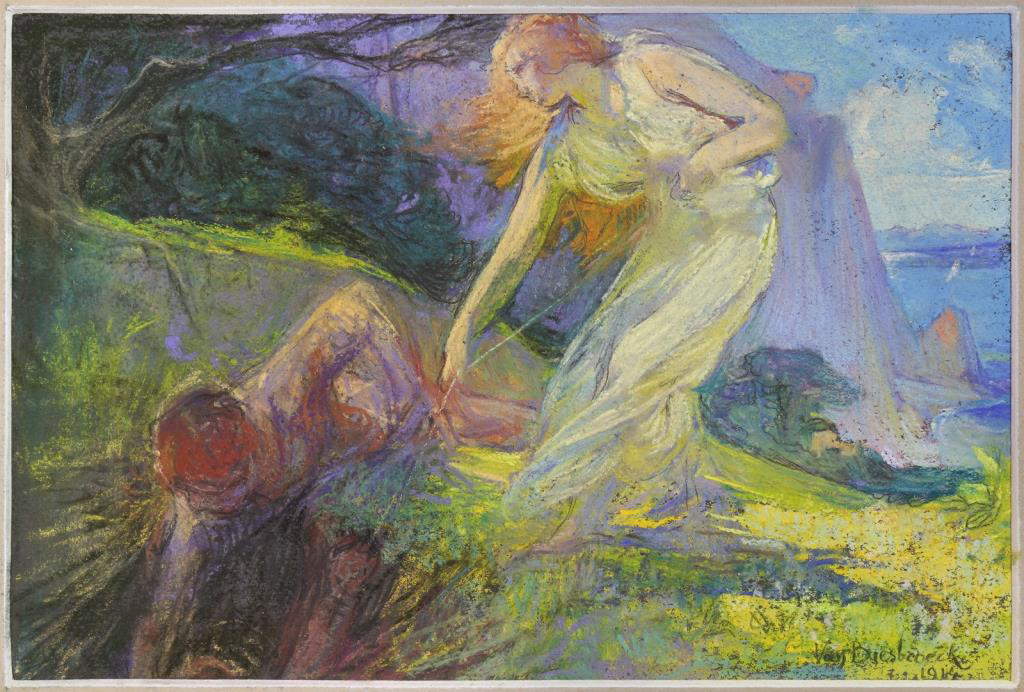

Su recorrido artístico se nutre de un imaginario complejo: por un lado, la sensibilidad religiosa protestante del norte de Europa, orientada hacia la meditación sobre el pecado, la caída y la búsqueda de la gracia; por otro, la influencia del paisaje y la cultura mediterráneos, que el artista absorbió durante sus largas estancias en Sicilia, Capri y Bordighera. El mito, en particular, constituye para Van Biesbroeck una forma de exploración de la condición humana en su totalidad, a través de alegorías visuales que entrecruzan naturaleza, psique y espiritualidad.

La elección del centauro como tema de uno de sus cuadros más conocidos se debe a esta pintura. Esta figura híbrida, mitad hombre y mitad animal, hunde sus raíces en la mitología griega, pero encontró un renovado interés entre artistas y escritores a finales del siglo XIX y principios del XX. Emblema de la duplicidad humana -instinto e intelecto, naturaleza y cultura-, el centauro se convierte en una imagen cargada de significados ambivalentes: puede representar tanto un deseo de volver a la vitalidad original como una amenaza, una regresión hacia una condición salvaje e incontrolada.

En la versión propuesta por Van Biesbroeck, prevalece el elemento de ferocidad. El centauro aparece como una figura de poder pánico, en una escena que visualmente recuerda las sugerencias de D’Annunzio contenidas en la lírica La morte del cervo (La muerte del ciervo ) de la colección Alcyone (1903), pero que, comparada con la poética del autor italiano, parece acentuar la dimensión dramática. El poema de D’Annunzio, inspirado a su vez en otras fuentes, como las Metamorfosis de Ovidio o la novela Le centaure de Maurice Guerin, traduce en términos estéticos la violencia de una lucha entre un centauro y un ciervo (Il Centauro afferrato avea pei palchi / delle corna il gran cervo nella zuffa, / come l’hombre por detrás agarra / al enemigo y lo arrastra, hasta pisotearlo // al suelo para romperle la espalda / y la cerviz bajo su talón, / o como en la foia el semental / a su yegua asalta para hacerla llena. // Erto al agarre de la crin córnea, / con sus dos zarpas asió el lomo / cerval, venciéndolo con el torso, / apretándolo con todo su soma. // Frenético, el ciervo retrocedió / por debajo, los ojos invertidos, el cuello moreno / hinchado de ira y bramando, en cada desplome / desparramando crudamente copos de baba por el suelo): al final, es el centauro el que se impone, de forma brutal (el ser mitológico agarra al ciervo por la cornamenta y, partiéndosela, consigue partirle los huesos del cráneo, matándolo).

En el cuadro de Van Biesbroeck, el acto de levantar la cornamenta desgarrada de la víctima es un gesto que comunica tensión, lucha, más que triunfo. Quizá también pese en la interpretación de la obra el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, con su devastación material y espiritual. “Podemos imaginar”, escribe Luciano Rivi, "que algunos años después de componer el laude propuesto en la colección Alcyone, digamos aproximadamente quince, Jules van Biesbroeck, ciertamente sensible a la producción cultural italiana, encontró también en esos versos de D’Annunzio, y en la rica serie de referencias literarias y figurativas correspondientes de un contexto europeo, una importante fuente de inspiración para su pintura. El pretexto, por así decirlo, para resucitar esa figura que había seguido inspirando a escritores y artistas a lo largo de los siglos. Los recientes acontecimientos de la guerra habrían empujado en la dirección de una expresión de ferocidad".

La imagen del centauro no debe leerse, pues, como una simple transposición de un tema mitológico, sino como un nudo simbólico que conecta distintos niveles de significación. Es también el resultado de una orientación cultural muy extendida entre los intelectuales de la época, que reconocen en el mito una forma de resistencia a la visión materialista y positivista del mundo. Filósofos como Nietzsche y Schopenhauer ya habían señalado la necesidad de un retorno a una dimensión instintiva, dionisíaca, en oposición al culto de la racionalidad abstracta. Desde esta perspectiva, el centauro no es sólo una criatura de leyenda, sino que se convierte en una figura epistemológica: una forma de pensar al hombre en sus aspectos más profundos y contradictorios.

El propio Van Biesbroeck comparte con muchos artistas simbolistas la idea de que el arte debe convertirse en portador de un mensaje universal, capaz de evocar el misterio, el sufrimiento, el enigma de la existencia. En sus obras no faltan referencias bíblicas(Adán y Eva, Abel, Sansón), pero es sobre todo en el mito griego donde el artista encuentra un lenguaje más directo y arquetípico. En este sentido, la figura del centauro se sitúa junto a la de las sirenas, las ninfas y las musas, todas ellas presencias recurrentes en su imaginario, y a menudo ambientadas en paisajes mediterráneos cargados de valor simbólico. En la obra de Van Biesbroeck, prosigue Rivi, permanece “esa actitud de atención a la realidad por la vía de la idealización, empeñada en rastrear las contingencias del mundo hasta sus principios generales. Incluso el mito, con sus diversas figuras, habría sido útil en ese momento para investigar mejor las leyes más generales del universo. Fue la relación con la naturaleza lo que constituyó una ocasión de profunda reflexión para Van Biesbroeck. Italia, con sus paisajes, habría desempeñado un papel importante en ello. Los paisajes mediterráneos podían convertirse fácilmente en un lugar del alma. Memoria al mismo tiempo de una condición real e ideal, como en una antigua Arcadia, mar y tierra permitían proyectar al hombre en una dimensión de perfecta armonía con la naturaleza. Realidad y mito, ese punto, podían casi coincidir”.

Considerada en el contexto más amplio de su época, la figura del centauro aparece también como reflejo de una condición antropológica moderna. Entre las referencias más evocadoras que ofrece el debate cultural de la época figura una definición de D’Annunzio, que describe al hombre contemporáneo como “un centauro, tullido y mutilado, que reconstituye el mito primitivo reconectando indisolublemente su genio con la energía atroz de la naturaleza”, desgarrado entre su propia inteligencia técnica y una naturaleza profunda y salvaje. El mito, en este caso, no es un refugio, sino una forma de poner al desnudo las contradicciones del individuo, su imposibilidad de coincidir consigo mismo.

Las reflexiones posteriores del psicoanálisis y de la filosofía existencialista también van en esta dirección. En cierto modo, el centauro de Van Biesbroeck anticipa la crisis de identidad del siglo XX, el sentimiento de ser criaturas compuestas, sujetas a pulsiones divergentes, a caballo entre la racionalidad y el impulso. Una figura, por tanto, no sólo estética, sino también teórica, que interpela al espectador no sólo visualmente, sino también conceptualmente.

Aunque enraizado en la cultura simbolista y de finales del siglo XIX, el centauro de Van Biesbroeck prefigura también una reflexión que será retomada durante el siglo XX por otros lenguajes y formas artísticas. Del Surrealismo a la poética del Arte Metafísico, el uso de figuras míticas e híbridos corporales seguirá expresando, de forma más o menos explícita, una disidencia frente a la modernidad y sus ideologías racionalizadoras. En la segunda mitad del siglo, el centauro podría convertirse en una figura aún más ambivalente, contaminada con la máquina o con elementos sintéticos, convirtiéndose así en emblema de las nuevas tensiones ligadas al cuerpo, al género y a la identidad. Pero ya en la obra de Van Biesbroeck, el sentido profundo del mito se revela en su capacidad para mantener unidas instancias antiguas y urgencias modernas. La figura del “bimembre”, tal como se define, actúa como intermediario simbólico entre lo que el hombre ha perdido -el contacto directo con la naturaleza- y lo que pretende conquistar: una nueva forma de conciencia, incluso trágica, de su propia condición.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.