Nel vasto panorama delle arti tra Otto e Novecento, la singolare, e ancora poco nota, figura del pittore belga Jules van Biesbroeck (Portici, 1873 – Bruxelles, 1965) rappresenta un caso significativo per comprendere le modalità attraverso cui il mito classico è stato reinterpretato nel quadro della cultura simbolista e idealista agli inizi del XX secolo. Pittore e scultore di origini fiamminghe, ma nato in Italia e attivo tra Europa e Nord Africa, Van Biesbroeck ha saputo coniugare nella propria opera istanze estetiche, tensioni spirituali e preoccupazioni etiche, in un linguaggio figurativo che si muove tra tradizione accademica e aperture moderne. La Galleria BPER Banca ha riportato recentemente all’attenzione l’opera di questo artista, con una mostra, Ferine Creature. Centauri, fauni, miti nell’opera di Jules van Biesbroeck e nell’immaginario moderno, curata da Luciano Rivi (dal 18 aprile al 29 giugno 2025 a Modena, presso la sede de La Galleria Bper Banca), dedicata al filone simbolista del pittore belga, rappresentato nella collezione del Gruppo BPER da un rilevante nucleo di ben 39 opere tra disegni, dipinti e sculture.

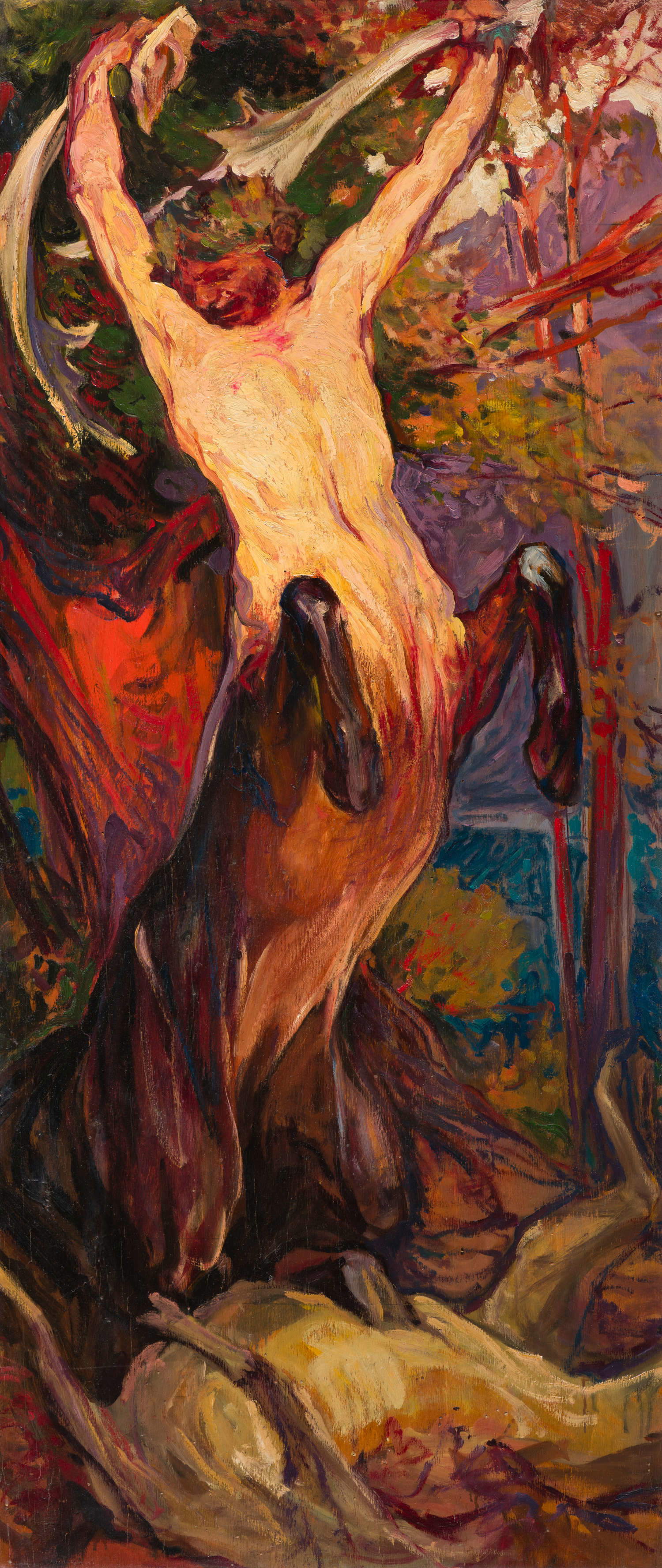

Tra i suoi soggetti più emblematici figura la rappresentazione del centauro, una delle immagini mitologiche più dense di significato simbolico nella cultura europea. L’opera di Van Biesbroeck, una delle più significative della sua produzione, databile con buona approssimazione agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, raffigura la creatura mitologica nell’atto di sollevare in trionfo le corna della preda appena uccisa, in una posa che unisce tensione muscolare e affermazione istintiva. È un dipinto che, pur rifacendosi a una tradizione antica, parla direttamente alla modernità: non solo per i temi affrontati, ma per la funzione che il mito assume in un contesto culturale segnato dalla crisi della ragione e dalla disillusione storica.

Van Biesbroeck nasce a Portici, nei pressi di Napoli, nel 1873, figlio di un pittore fiammingo appassionato dell’Italia e della sua cultura artistica. La sua formazione, sin da giovanissimo, si basa sul disegno e sulla copia, ma si sviluppa in senso autonomo nel confronto diretto con i grandi maestri del passato e i fermenti artistici del tempo. Dopo i primi successi nel campo della pittura religiosa e allegorica, l’artista si cimenta con la scultura, ottenendo importanti riconoscimenti in Belgio e in Francia. Ma è soprattutto nel primo trentennio del Novecento che la sua produzione raggiunge una maturità espressiva riconoscibile, all’insegna di un simbolismo che unisce spiritualità, mitologia e riflessione sul destino dell’uomo.

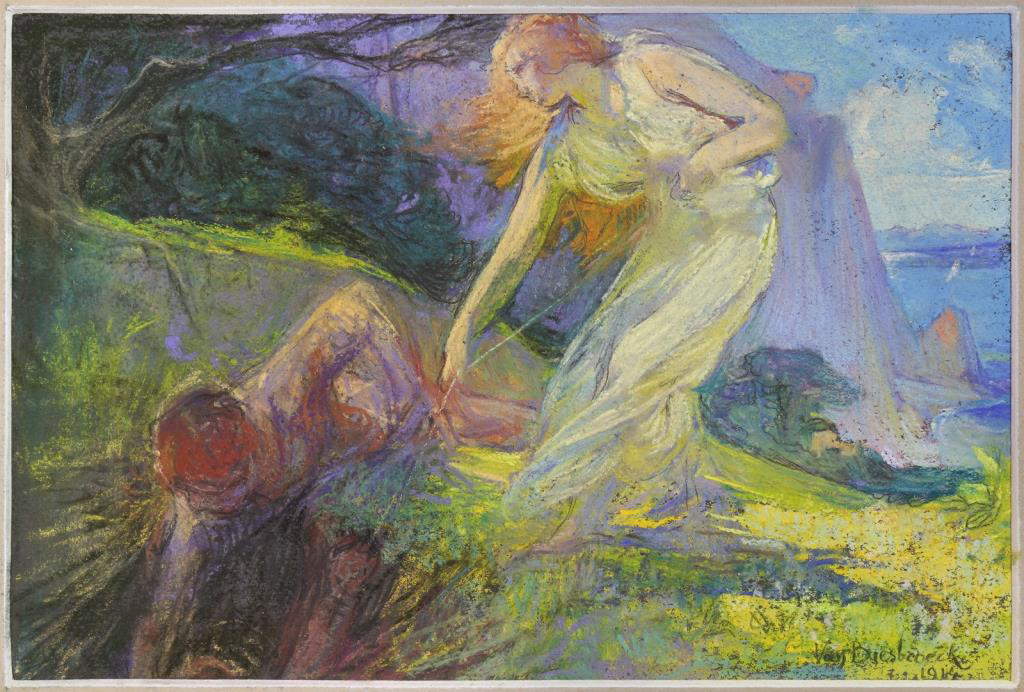

Il suo percorso artistico si nutre di un immaginario complesso: da una parte, la sensibilità religiosa protestante del Nord Europa, orientata alla meditazione sul peccato, sulla caduta e sulla ricerca della grazia; dall’altra, l’influenza del paesaggio e della cultura mediterranea, che l’artista assorbe nei lunghi soggiorni in Sicilia, a Capri, a Bordighera. Il mito, in particolare, costituisce per Van Biesbroeck una forma di esplorazione della condizione umana nella sua interezza, attraverso allegorie visive che intersecano natura, psiche e spiritualità.

La scelta del centauro come soggetto di uno dei suoi dipinti più noti si colloca in questo quadro. La figura ibrida, a metà tra uomo e animale, affonda le sue radici nella mitologia greca, ma trova tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento un rinnovato interesse tra artisti e scrittori. Emblema della duplicità umana — istinto e intelletto, natura e cultura — il centauro diventa un’immagine carica di significati ambivalenti: può rappresentare tanto un desiderio di ritorno alla vitalità originaria, quanto una minaccia, una regressione verso una condizione ferina e incontrollata.

Nella versione proposta da Van Biesbroeck, l’elemento di ferocia prevale. Il centauro appare come figura di potenza panica, in una scena che richiama visivamente le suggestioni dannunziane contenute nella lirica La morte del cervo contenuta nella raccolta Alcyone (1903), ma che, rispetto alla poetica dell’autore italiano, sembra accentuare la dimensione drammatica. La poesia di D’Annunzio, a sua volta ispirata da altre fonti, come le Metamorfosi di Ovidio o il romanzo Le centaure di Maurice Guerin, rende in termini estetici la violenza di una lotta tra un centauro e un cervo (Il Centauro afferrato avea pei palchi / delle corna il gran cervo nella zuffa, / come l’uom pe’ capei di retro acciuffa / il nemico e lo trae, finché lo calchi // a terra per dirompergli la schiena / e la cervice sotto il suo tallone, / o come nella foia lo stallone / la sua giumenta assal per farla piena. // Erto alla presa della cornea chioma, / con le due zampe attanagliava il dorso / cervino, superandolo del torso, / premendolo con tutta la sua soma. // Furente il cervo si divincolava / sotto, gli occhi riverso, il bruno collo / gonfio d’ira e di mugghio, in ogni crollo / crudo spargendo al suol fiocchi di bava): alla fine, è il centauro a prevalere, in modo brutale (l’essere mitologico afferra il cervo per i suoi palchi e, divaricandogli, riesce a spaccargli le ossa del cranio, uccidendolo).

Nel dipinto di Van Biesbroeck, l’atto di alzare le corna strappate alla vittima è un gesto che comunica tensione, lotta, più che trionfo. A pesare sull’interpretazione dell’opera è forse anche la memoria della prima guerra mondiale con le sue devastazioni materiali e spirituali. “Possiamo immaginare”, scrive Luciano Rivi, “che qualche anno dopo il componimento della laude proposta nella raccolta di Alcyone, diciamo per approssimazione una quindicina, Jules van Biesbroeck, di certo sensibile alla produzione culturale italiana, ritrovasse anche in quei versi di D’Annunzio, e insieme nella ricca serie di corrispondenti riferimenti letterari e figurativi di ambito europeo, una significativa fonte di ispirazione per il suo dipinto. Il pretesto, per meglio dire, per fare riemergere quella figura che nei secoli aveva continuato a ispirare scrittori e artisti. I recenti eventi bellici avrebbero spinto nella direzione di un’espressione di ferocia”.

L’immagine del centauro, dunque, non è da leggere come semplice trasposizione di un soggetto mitologico, ma come nodo simbolico che connette diversi livelli di significato. È anche il risultato di un orientamento culturale diffuso tra gli intellettuali dell’epoca, che nel mito riconoscono una forma di resistenza alla visione materialista e positivista del mondo. Filosofi come Nietzsche e Schopenhauer avevano già indicato la necessità di un ritorno a una dimensione istintiva, dionisiaca, in opposizione al culto della razionalità astratta. In quest’ottica, il centauro non è solo una creatura della leggenda, ma diventa una figura epistemologica: un modo per pensare l’uomo nei suoi aspetti più profondi e contraddittori.

Lo stesso Van Biesbroeck condivide con molti artisti simbolisti l’idea che l’arte debba farsi portatrice di un messaggio universale, capace di evocare il mistero, la sofferenza, l’enigma dell’esistenza. Nelle sue opere non mancano riferimenti biblici (Adamo ed Eva, Abele, Sansone), ma è soprattutto nel mito greco che l’artista trova un linguaggio più diretto e archetipico. In questo senso, la figura del centauro si affianca a quella delle sirene, delle ninfe, delle muse, tutte presenze ricorrenti nel suo immaginario, e spesso ambientate in paesaggi mediterranei carichi di valenza simbolica. Nell’opera di Van Biesbroeck, scrive ancora Rivi, rimane “saldo quell’atteggiamento di attenzione alla realtà per via idealizzante, intenzionato a ricondurre le contingenze del mondo ai suoi principi generali. Anche il mito, con le sue differenti figure, sarebbe a quel punto tornato utile per meglio indagare le leggi più generali dell’universo. Era il rapporto con la natura a costituire occasione di profonda riflessione per Van Biesbroeck. L’Italia, con i suoi paesaggi, avrebbe rivestito in questo senso un ruolo importante. I paesaggi mediterranei potevano facilmente trasformarsi in luogo dell’anima. Memoria nello stesso tempo di una condizione reale e ideale, come in un’antica Arcadia, mare e terra permettevano di proiettare l’uomo in una dimensione di perfetta armonia con la natura. Realtà e mito, quel punto, potevano quasi coincidere”.

Se considerata nel contesto più ampio della sua epoca, la figura del centauro appare anche come riflesso di una condizione antropologica moderna. Tra i riferimenti più suggestivi offerti dal dibattito culturale del tempo si trova una definizione di D’Annunzio, che descrive l’uomo contemporaneo come “un centauro, storpio e mutilato, il quale ricostituisce il mito primitivo riconnettendo indissolubilmente il suo genio all’energia atroce della natura”, diviso tra la propria intelligenza tecnica e una natura profonda e selvaggia. Il mito, in questo caso, non è un rifugio, ma un modo per mettere a nudo le contraddizioni dell’individuo, la sua impossibilità di coincidere con se stesso.

In questa direzione si muovono anche le riflessioni più tarde della psicoanalisi e della filosofia esistenzialista. Il centauro di Van Biesbroeck anticipa per certi versi la crisi dell’identità novecentesca, la sensazione di essere creature composite, soggette a spinte divergenti, in bilico tra razionalità e impulso. Una figura, dunque, non solo estetica, ma anche teorica, che interpella chi osserva l’opera non solo dal punto di vista visivo, ma anche concettuale.

Sebbene radicato nella cultura simbolista e tardo-ottocentesca, il centauro di Van Biesbroeck prefigura anche una riflessione che sarà ripresa nel corso del Novecento da altri linguaggi e altre forme artistiche. Dal Surrealismo alle poetiche del Metafisico, il ricorso a figure mitiche e ibridazioni corporee continuerà a esprimere, in modo più o meno esplicito, un dissenso nei confronti della modernità e delle sue ideologie razionalizzanti. Nella seconda metà del secolo, il centauro potrà trasformarsi in una figura ancora più ambivalente, contaminata con la macchina o con elementi sintetici, diventando così emblema delle nuove tensioni legate al corpo, al genere, all’identità. Ma già nell’opera di Van Biesbroeck, il senso profondo del mito si rivela nella sua capacità di tenere insieme istanze antiche e urgenze moderne. La figura “bimembre”, come viene definita, agisce da intermediario simbolico tra ciò che l’uomo ha perso — il contatto diretto con la natura — e ciò che cerca di conquistare: una nuova forma di consapevolezza, anche tragica, della propria condizione.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.