Un important fragment d’une fresque représentant Saint Ignace de Giovanni Andrea Carlone (Gênes, 1639 - 1697) a été redécouvert à Gênes . Cette précieuse découverte représente une avancée significative dans les études sur la peinture baroque génoise de la fin du XVIIe siècle. L’œuvre, qui appartenait à un particulier, se trouve actuellement à la Goldfinch Fine Arts Gallery où elle a été étudiée par l’historien de l’art génois Giacomo Montanari , qui a reconnu qu’il s’agissait d’un autographe. L’étude a été publiée dans la revue scientifique Storia dell’Arte et identifie ce fragment comme le seul témoignage de l’une des œuvres les plus importantes de Carlone, une fresque monumentale perdue du Collège des Jésuites de Gênes. Cette identification enrichit non seulement notre connaissance de l’artiste, mais confirme également sa stature et son rôle de pont entre les milieux artistiques romain et génois dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

L’œuvre dont provient le fragment est la Gloire de saint Ignace, une vaste fresque que Giovanni Andrea Carlone a peinte pour la voûte du Salone degli Esercizi letterari du Collège des Jésuites de Gênes en 1683. Cette fresque est l’aboutissement narratif et compositionnel d’un ambitieux programme iconographique, conçu par Carlone lui-même après son retour définitif dans sa ville natale en 1677, suite à une expérience intense et fructueuse à Pérouse et à Rome. L’iconographie complexe, selon Montanari, tenait compte des textes des sermons de Giovanni Paolo Oliva, un jésuite génois qui avait été général de la Compagnie de Jésus jusqu’à sa mort en 1681. Nous ne disposons pas d’images montrant à quoi ressemblait la Gloire de saint Ignace, mais il existe des descriptions écrites : nous savons donc que de la fresque “rayonnait cette force”, écrit Montanari, “et cette lumière capable de construire - à travers les disciplines de l’étude - le chemin par lequel les jeunes pouvaient arriver à recevoir les dons de l’Esprit Saint, effectivement représenté et ”jésuitisé“”. dans les monochromes monumentaux qui rythment les murs de la salle, sur les petits côtés de laquelle apparaissent - côté autel - Ignace et François Xavier et - en arrière-plan - le roi Salomon, qui a eu la clairvoyance de demander à Dieu comme seul don la capacité de discerner avec justice".

Les sources historiques, y compris l’édition des Vies de Raffaele Soprani mise à jour par Carlo Giuseppe Ratti, attribuent explicitement la fresque à Carlone, la décrivant comme une représentation du “Très Saint Nom de Jésus, de la Sainte Vierge, de Saint Ignace et de diverses images faisant allusion à l’Institut de la Compagnie”. Un manuscrit de 1683 documente également la commande de peinture du devant de l’autel et de la grande voûte de la salle, qui fut achevée avant le bombardement français de Gênes en 1684. Si une grande partie de l’appareil décoratif, bien que repeint, a été conservée, le sommet figuratif de la voûte a été, comme nous l’avons dit, laissé sans aucune preuve visuelle.

La destruction de la fresque de Carlone est en fait le résultat d’une série d’événements dramatiques qui ont affecté le bâtiment, aujourd’hui l’Aula Magna de l’université de Gênes. Le Collegio était situé dans la Via Balbi, une position exposée qui en a fait la cible du bombardement des troupes savoyardes en 1849. Cette action, ordonnée par le général Alfonso La Marmora pour réprimer les soulèvements de la ville contre l’hégémonie piémontaise, a causé de graves dommages aux alentours. Cependant, les conséquences sur le bâtiment n’ont pas été immédiatement visibles. Ce n’est que dix-neuf ans plus tard, le 29 décembre 1868, que la Gazzetta di Genova a rapporté l’effondrement désastreux du plafond de la grande Aula Magna, causé par des dommages structurels qui n’avaient jamais été réparés par le bombardement de 1849. Heureusement, l’effondrement du plafond n’a pas fait de blessés, mais a rendu nécessaire sa restauration, confiée à Giuseppe Isola, qui a réalisé en 1871 le Trionfo della Scienza dei Liguri (Le triomphe de la science des Liguriens). Cette œuvre d’Isola, détruite à son tour lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale et remplacée en 1959 par l’Allegoria sacra, la fresque de Francesco Menzio encore visible aujourd’hui, ne représentait pas l’achèvement originel du programme iconographique, mais une solution à la suite de l’effondrement.

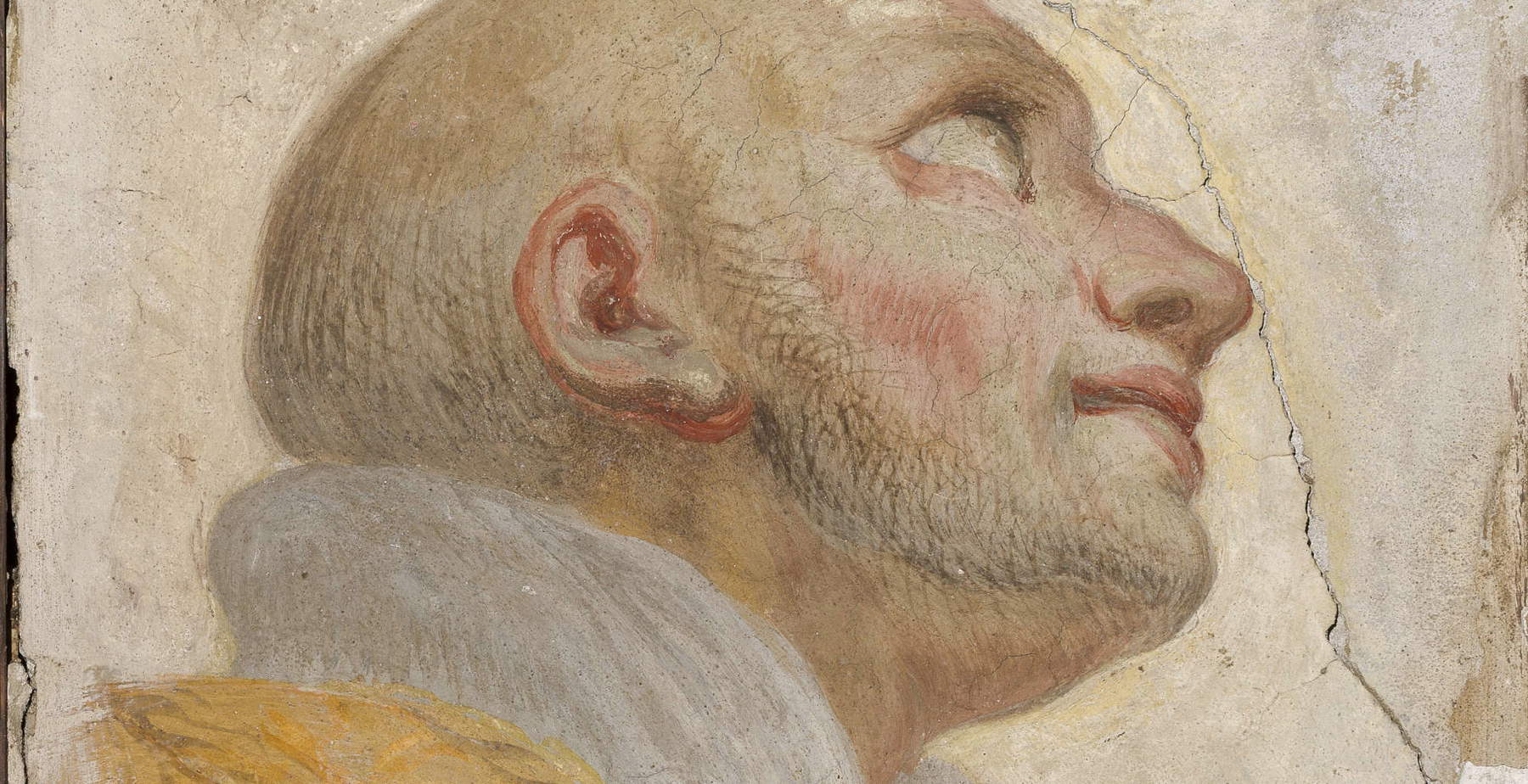

Le fragment de fresque qui a fait l’objet des recherches de Montanari, représentant une tête et mesurant 55x73 cm, est réapparu après un long oubli, apportant une nouvelle perspective à l’étude des œuvres perdues de Carlone. Ses dimensions suggèrent qu’elle faisait partie de ce cycle pictural à grande échelle, avec des figures plus que grandeur nature, typique d’une décoration murale ou d’une voûte. L’iconographie est clairement celle de saint Ignace de Loyola, identifiable tant par ses traits physionomiques que par son habit sacerdotal. Bien qu’inconnu des études spécialisées contemporaines, le fragment n’est pas totalement inédit, puisqu’il est apparu dans un article du Corriere della Liguria du 1er décembre 1954. À cette occasion, le propriétaire de l’époque, l’ingénieur Edoardo Montagna, a raconté l’histoire.

Selon le récit d’Edoardo Montagna en 1954, le fragment provenait du chœur de l’église de la Paix démolie. Selon ce récit, le père de l’ingénieur, Carlo Montagna, qui, selon lui, était chargé de la démolition “soixante-dix ans avant” le récit, aurait vu le tableau parmi les fragments effondrés et l’aurait emporté chez lui, l’identifiant à l’effigie de son saint éponyme, Saint Charles Borromée. Giacomo Montanari relève toutefois deux incohérences importantes dans ce récit. La première est d’ordre chronologique : la démolition du chœur de l’église de Santa Maria della Pace n’a pas eu lieu soixante-dix ans avant 1954, mais bien plus tard, à savoir à partir de 1906. Cela implique que la mémoire du père de Montagna aurait dû être plus vive, d’autant plus qu’Edoardo Montagna, né en 1877, a commandé une étude du fragment en 1935. La deuxième incohérence concerne l’iconographie : l’habit porté par le saint du fragment ne correspond pas à celui de saint Charles Borromée, comme Montagna l’a supposé à tort (il aurait dû en fait porter un habit de cardinal : on l’a évidemment confondu avec saint Charles en raison des traits prononcés, qui sont également typiques du saint milanais), mais plutôt à celui de saint Ignace, comme en témoignent les traits évidents. Par ailleurs, les campagnes photographiques antérieures à la destruction de l’église de Santa Maria della Pace ne documentent aucune fresque de Carlone sur ce site franciscain.

L’analyse stylistique et technique menée par Giacomo Montanari a permis d’attribuer avec certitude le fragment à Giovanni Andrea Carlone. Ce résultat a été obtenu grâce à une comparaison approfondie avec d’autres fresques de l’artiste, en particulier la chapelle Negrone du Gesù à Rome. Dans le médaillon illustrant la Prédication de saint François-Xavier de cette chapelle, le visage tourné vers le haut d’un personnage vêtu d’un drapé rouge présente une superposition presque exacte avec le fragment. Le profil des lèvres, le rendu raccourci de l’œil et du nez, allongé et agrandi dans le style caractéristique de Carlone, sont similaires. Des détails techniques tels que les coups de pinceau croisés qui colorent la joue, le prolongement du “jour” qui délimite la tête et la reprise des gravures de la bande dessinée confirment la paternité de l’œuvre, en apportant des preuves tangibles qui viennent corroborer les données stylistiques.

L’attribution à Carlone et l’iconographie ignatienne irréfutable du fragment ouvrent un scénario très intéressant quant à sa provenance, comme le note Montanari. À Gênes, les sources documentaires et les témoignages historiques ne font état que d’une seule fresque monumentale représentant saint Ignace par Carlone, qui a été perdue. Les dimensions du fragment (une tête d’environ 40 cm de haut dans un fragment de 55x73 cm) sont compatibles avec une œuvre de cette envergure. Les indications temporelles imprécises fournies par la famille Montagna concernant l’enlèvement du fragment vers les années 1870 coïncident avec la période de l’effondrement inattendu de la partie centrale de la voûte de l’ancien Collège de la Compagnie de Jésus en 1868. Montanari émet l’hypothèse que le Saint Ignace de Carlone, qui a jusqu’à présent disparu sans laisser de traces, pourrait avoir fait partie des parties endommagées et en ruine qui ont été enlevées pour permettre l’intégration de l’ovale central par Giuseppe Isola entre 1868 et 1871. Le récit selon lequel le père de Montagna aurait emporté un “souvenir” de son engagement professionnel est à ce stade considéré comme plausible dans le contexte d’un ensemble décoratif endommagé. S’il est difficile d’affirmer avec certitude la présence de Carlo Montagna sur le chantier de l’Aula Magna entre 1868 et 1871, la paternité artistique indiscutable reconnue à Carlone, l’iconographie ignatienne (directement comparable à la représentation du saint par Giovanni Battista Gaulli dit Baciccio, artiste d’origine génoise mais de culture romaine, au Gesù de Rome) et la correspondance avec les sources disponibles font qu’il est très probable que ce fragment soit aujourd’hui reconnaissable comme le seul élément survivant de ce tragique effondrement.

La redécouverte de ce fragment, bien que partielle, constitue une compensation importante pour l’étude de la décoration la plus significative, tant sur le plan artistique qu’iconographique, réalisée par Carlone pour le Collège génois. Ce fragment confirme également la très grande qualité de l’œuvre de Carlone, une qualité qui, dans les parties encore conservées in situ, est malheureusement obscurcie par de nombreux remaniements ultérieurs, conséquence des profonds bouleversements qu’a connus l’espace monumental. L’acquisition de ce témoignage perdu ravive donc une trace d’un grand intérêt pour la peinture baroque génoise, et plus généralement pour l’art du dernier quart du XVIIe siècle. Giovanni Andrea Carlone s’impose dans ce contexte comme une solide référence picturale pour la Compagnie de Jésus, après Andrea Pozzo. Le fragment permet de reconnaître la qualité des fresques génoises de Carlone, en continuité avec ses essais au Gesù de Pérouse, où il se distingue comme maître autonome, et sa réalisation autoritaire de la chapelle Negrone à Rome, synthèse de l’héritage cortonesque et réponse au berninisme de Gaulli. Cette découverte met donc en lumière le rôle décisif du dernier grand fresquiste de la lignée Carlone di Rovio, un artiste génois de la seconde moitié du XVIIe siècle qui fut peut-être le plus apprécié en dehors de la région, et qui mérite aujourd’hui une récupération cognitive attentive de la part des études spécialisées et au-delà.

|

| Gênes, découverte d'une précieuse fresque de Giovanni Andrea Carlone : le seul survivant d'une voûte spectaculaire |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.