Néstor Reencontrado choque tout visiteur de la Reina Sofía qui comprend bien les limites de l’art. Ce n’est pas difficile, une fois que l’on a compris que l’on ne pénètre pas dans une exposition, mais dans une atmosphère enveloppante et complète. Les poissons de Néstor ne nagent pas, ils lévitent. Leurs corps défient le poids et la matière. Le monde que nous révèle Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887 - 1938) n’appartient pas aux catégories que l’art et la vie s’efforcent de tracer. Néstor est glamour et mystérieux, Eros et Thanatos, et le musée Reina Sofía a aujourd’hui le privilège d’accueillir une réalité magnifiquement transfigurée. Son langage absorbe le modernisme, le symbolisme, le localisme canarien, le préraphaélisme et bien d’autres “ismes”, mais aucun de ces noms ne le résume : ce sont de simples coordonnées qu’il dissout dans sa carte personnelle.

Le peintre, fier d’être originaire de Palma et défenseur de l’identité canarienne, a grandi entouré d’influences qui ont peut-être façonné l’orientation de son œuvre : Peut-être son oncle baryton, qui chantait dans des théâtres internationaux, lui a-t-il montré les merveilles de la scénographie et des masques ; peut-être son cousin, écrivain insulaire, lui a-t-il appris qu’une œuvre n’est pas complète si toutes ses parties ne sont pas cohérentes ; et peut-être est-ce l’amour qu’il ressentait pour son frère architecte, qui concevait des cadres pour ses rêves picturaux, qui l’a poussé à se battre jusqu’à ce qu’il obtienne exactement ce qu’il voulait. Dès son adolescence, Néstor s’inspire de maîtres tels que le portraitiste et paysagiste Nicolás Massieu, l’impressionniste Eliseo Meifrén et le réaliste et luministe Rafael Hidalgo de Caviedes. À treize ans, il expose déjà ses premières œuvres ; à quatorze ans, il étudie à Madrid ; à dix-sept ans, il déménage à Londres et découvre les préraphaélites et les symbolistes. J’imagine que c’est au cours de toutes ces phases - comme le suggèrent ses premières œuvres - qu’il a appris qu’un corps peut aussi être un paysage et que, bien sûr, une image vaut parfois mille mots.

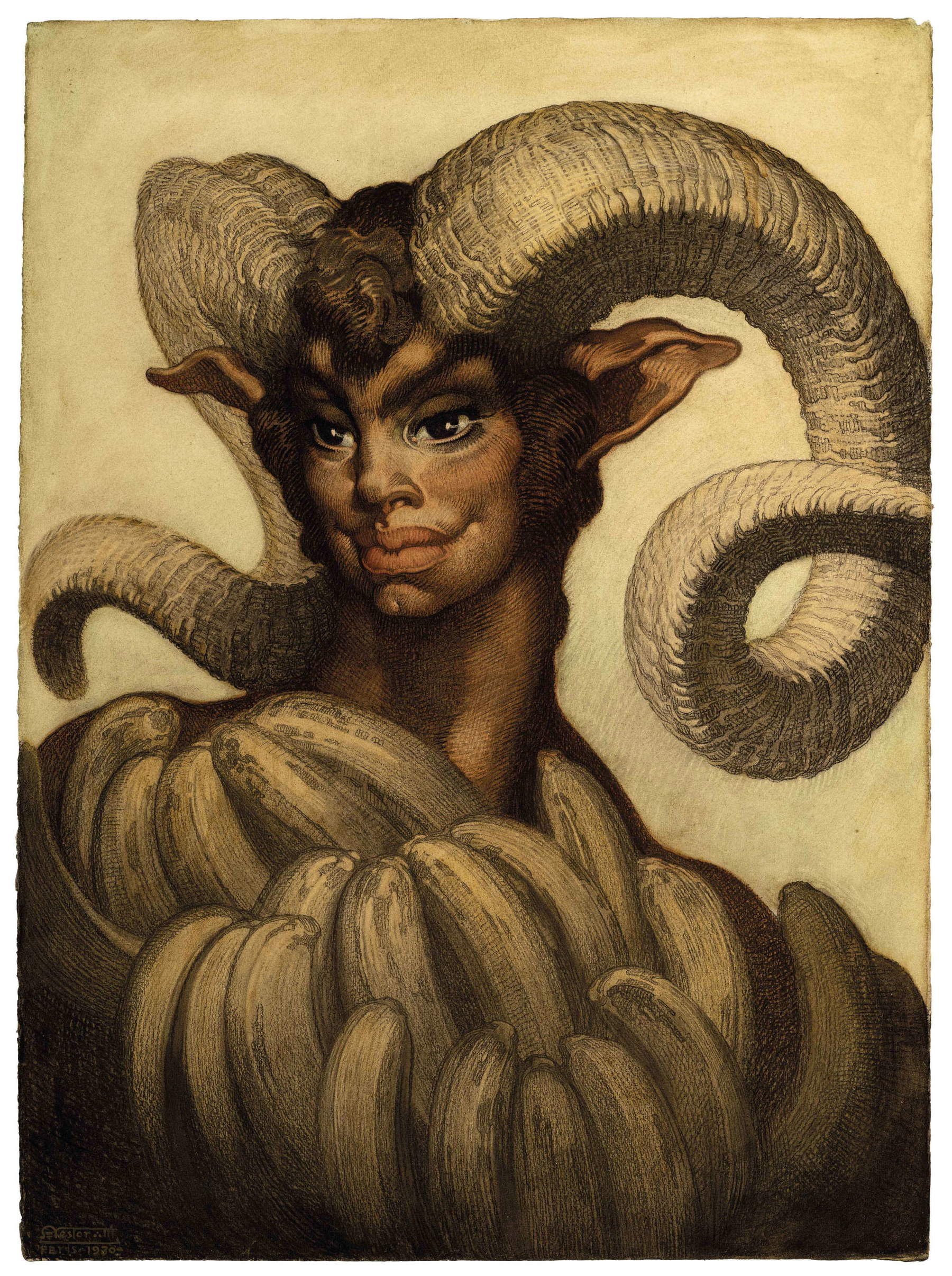

Bien que l’analogie puisse paraître étrange, parcourir l’exposition de Néstor, c’est comme écouter une mélodie de Prince peinte sur toile : des corps étendus dans des poses impossibles, ouverts et dilatés de manière presque irréelle, mais qui ne perdent délicieusement jamais leur naturel. Il ne serait pas étonnant que Prince lui-même, ou le mangaka Hirohiko Araki, ait connu Néstor Martín-Fernández de la Torre, car leur esthétique est très similaire : l’exhibition de corps exagérés et théâtraux, qui ne craignent pas d’apparaître sublimes ou excessifs, tout en étant élégants et glamour. Les figures androgynes regardent le spectateur avec insolence, l’incitant à conspirer contre les normes de genre qui, en réalité, ne devraient pas avoir plus d’importance que le désir de liberté.

Dans les galeries de la Reina Sofía, Néstor a retrouvé une nuance des musées de l’Antiquité : une nuance qui, à travers ses œuvres, représente la connaissance et le prestige, et non une simple invitation au loisir ou à l’éducation populaire. Car c’est ce qu’il est dans ses traits : un manifeste sur la façon de vivre la vie, un essai sur la façon de regarder le monde.

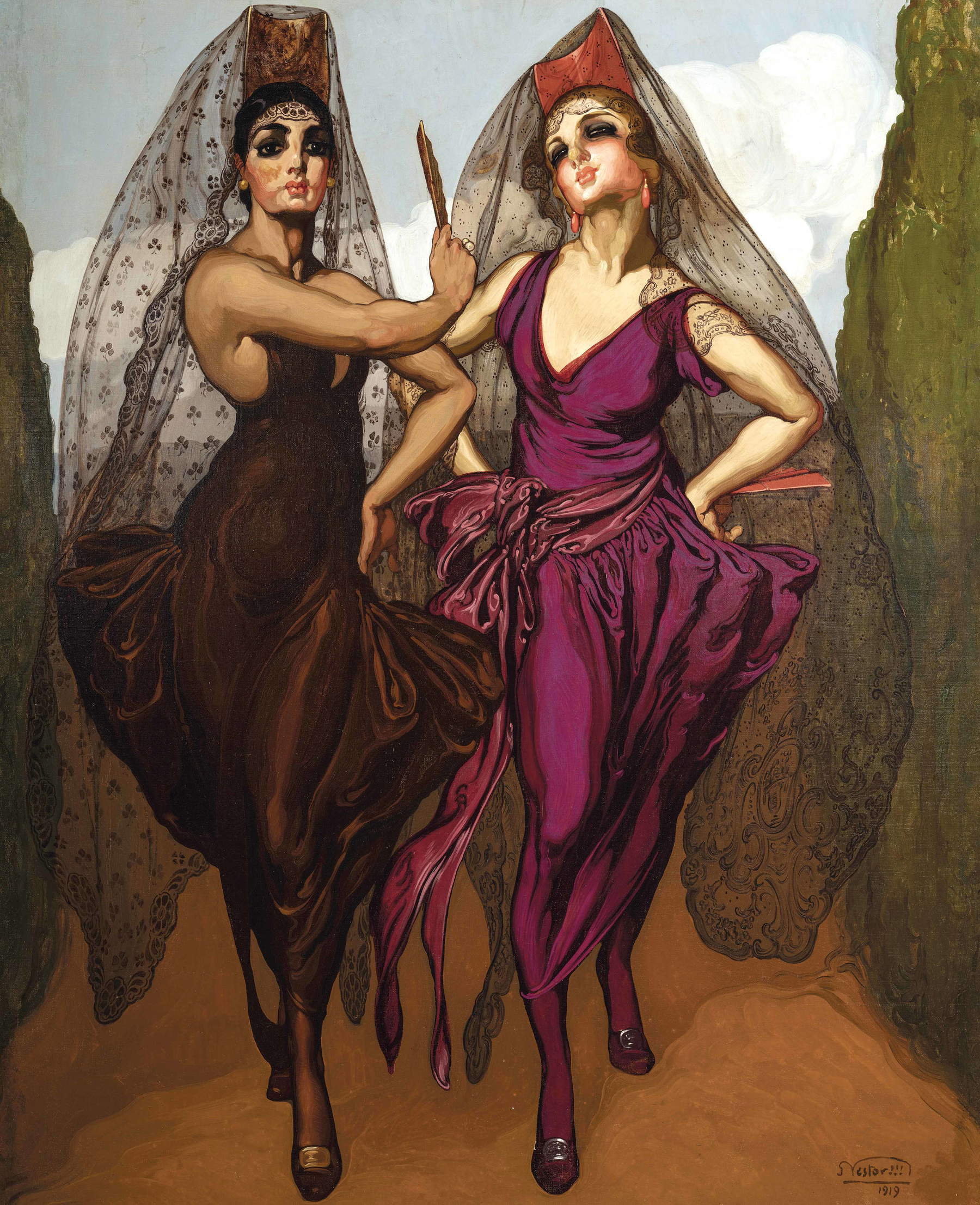

Si ses dessins étaient des sculptures, ils seraient taillés dans le marbre dans le plus pur style du Novecento. Mais c’est autre chose qui se dégage de sa peinture : une épopée grecque dans le drame de ses compositions, un baroque dans la torsion de ses postures, une patience japonaise dans la précision de ses traits et une expressivité qui semble vibrer comme de la peinture à l’huile. Il y a des visages féminins au charme luxueux qui pourraient converser avec ceux des femmes de Mondigliani, langoureuses et provocantes. Il sait se contenir dans une palette minimale lorsqu’il recherche l’immobilité, et déchaîner une orgie de lumière lorsqu’il veut que l’œil hésite devant une certaine représentation. Sa relation avec l’Art nouveau et l’Art déco est complexe : du premier, il retient la ligne sinueuse, la végétation stylisée et l’érotisme floral ; du second, la géométrie, la brillance et l’amour de la surface lisse. Pour toutes ces raisons, l’œuvre de Néstor ne peut être interprétée uniquement à travers le prisme du modernisme ou du symbolisme. Elle contient un désir d’“œuvre totale” qui la rapproche de la notion de Gesamtkunstwerk de Wagner, un art qui intègre la peinture, la sculpture, la scénographie, les costumes, l’architecture et même la musique. Si Wagner cherchait un théâtre avec un mélange d’arts, Néstor l’incarne dans son équivalence visuelle. Ses décors de théâtre, ses costumes et ses fresques révèlent un créateur qui n’a pas besoin de “suiveurs scéniques”, pour reprendre les termes du critique Ángel Vegue y Goldoni, pour avoir un impact : tout dans son œuvre a un caractère substantiel.

Des critiques comme Fabien Sollar et José Francés (dont on peut lire des extraits au Reina Sofía), en plus de ceux déjà cités, ont confirmé cet éclectisme total dans leurs comptes rendus, en soulignant que son art ne reposait pas sur des artifices extérieurs, mais émergeait pleinement de l’essence même de sa vision. Le poète Tomás Morales, dans son Epístola a Néstor du livre II de Las Rosas de Hércules, l’appelle “le seigneur de cette terre illusoire”, un surnom qui n’est pas une fioriture. Néstor n’a pas cherché à imiter la vie, mais à la redessiner, comme le font les grands artistes qui ne se contentent pas de refléter le monde, mais le réinventent.

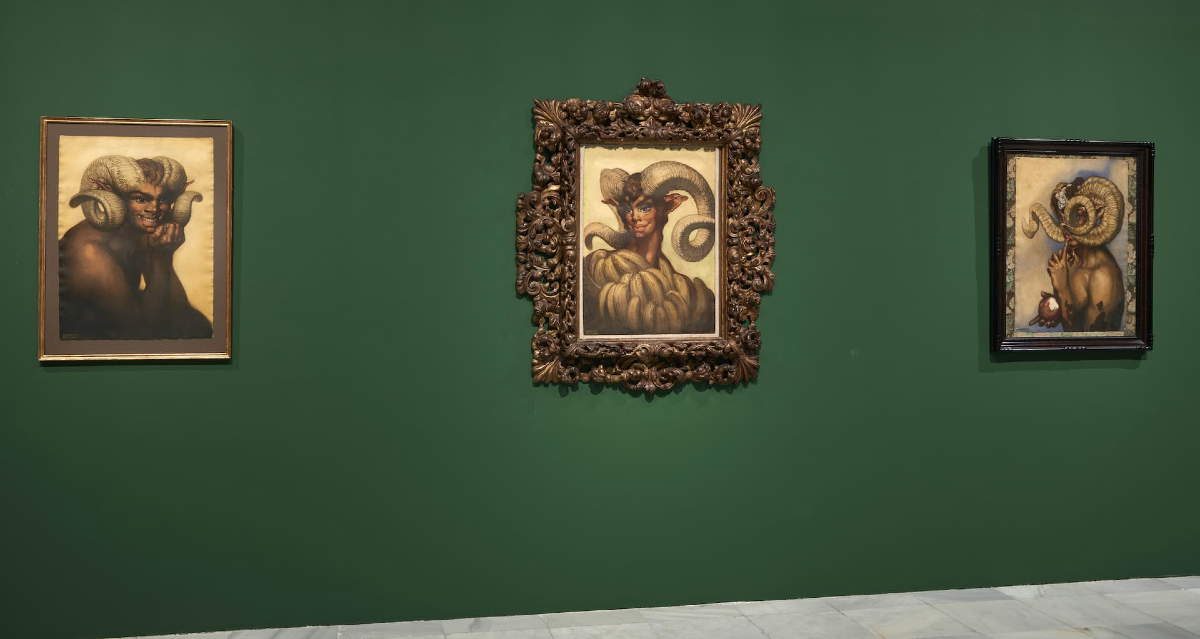

Néstor n’a rien forcé : ni les décors qu’il a conçus pour Manuel de Falla, Gustavo Durán - avec qui il a eu une liaison amoureuse - ou pour la danseuse Antonia Mercé ou La Argentina, ni les décors des opéras, ni les satyres aux lèvres charnues qui fixent la pièce d’un regard incitatif. L’artiste imprègne également l’environnement d’une nostalgie mythologique qui enveloppe un personnage dans un univers géométrique Art déco.

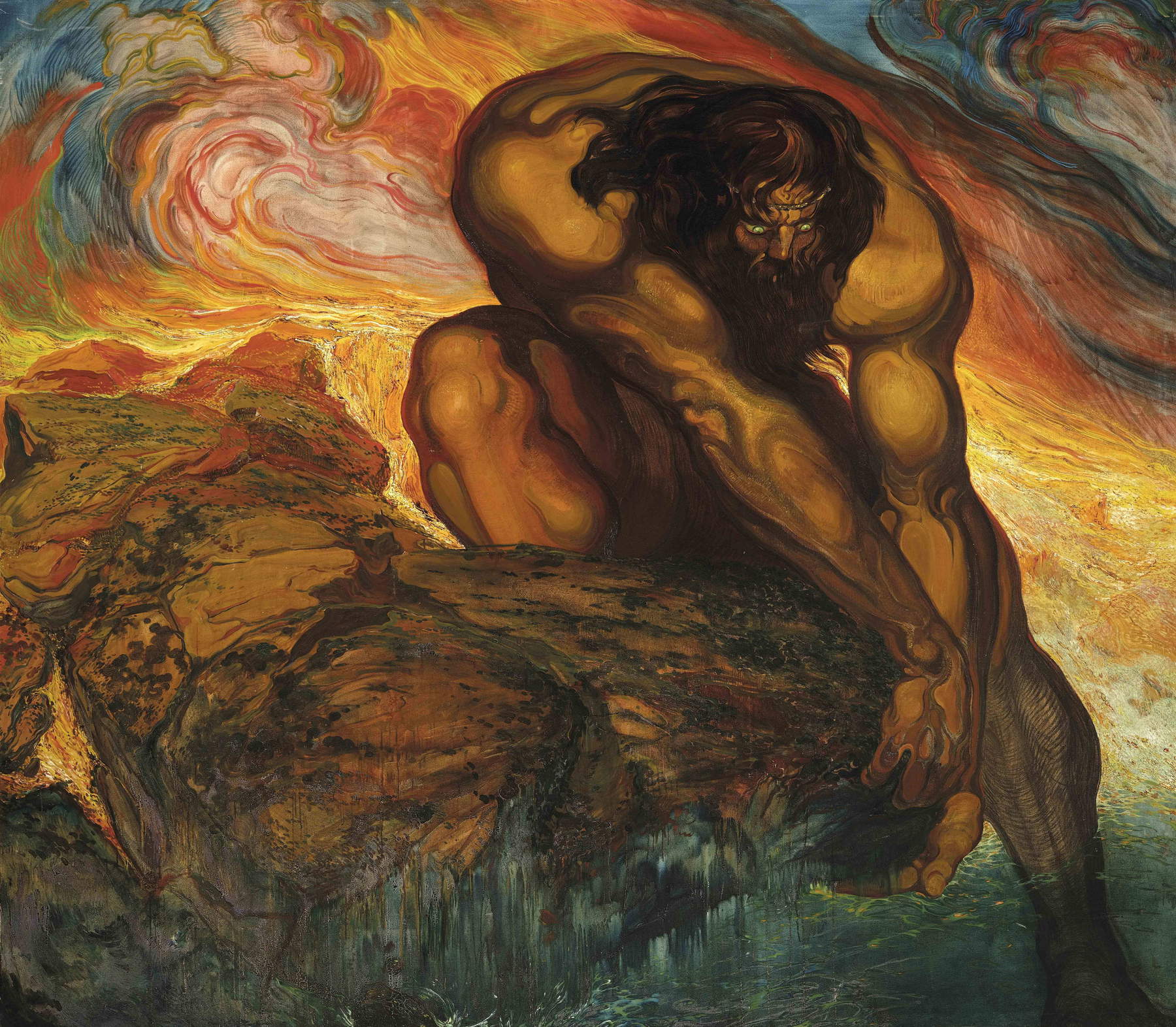

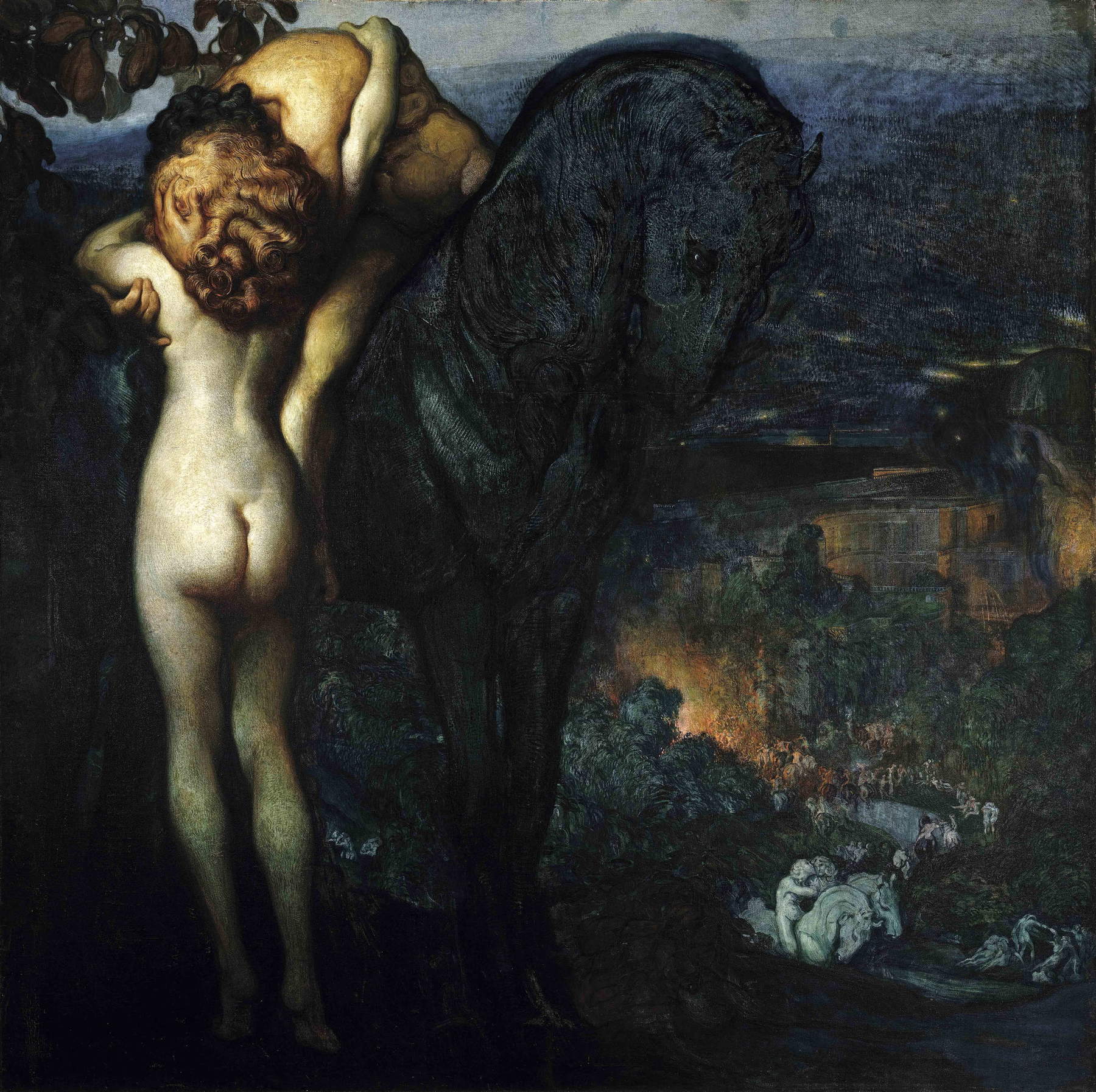

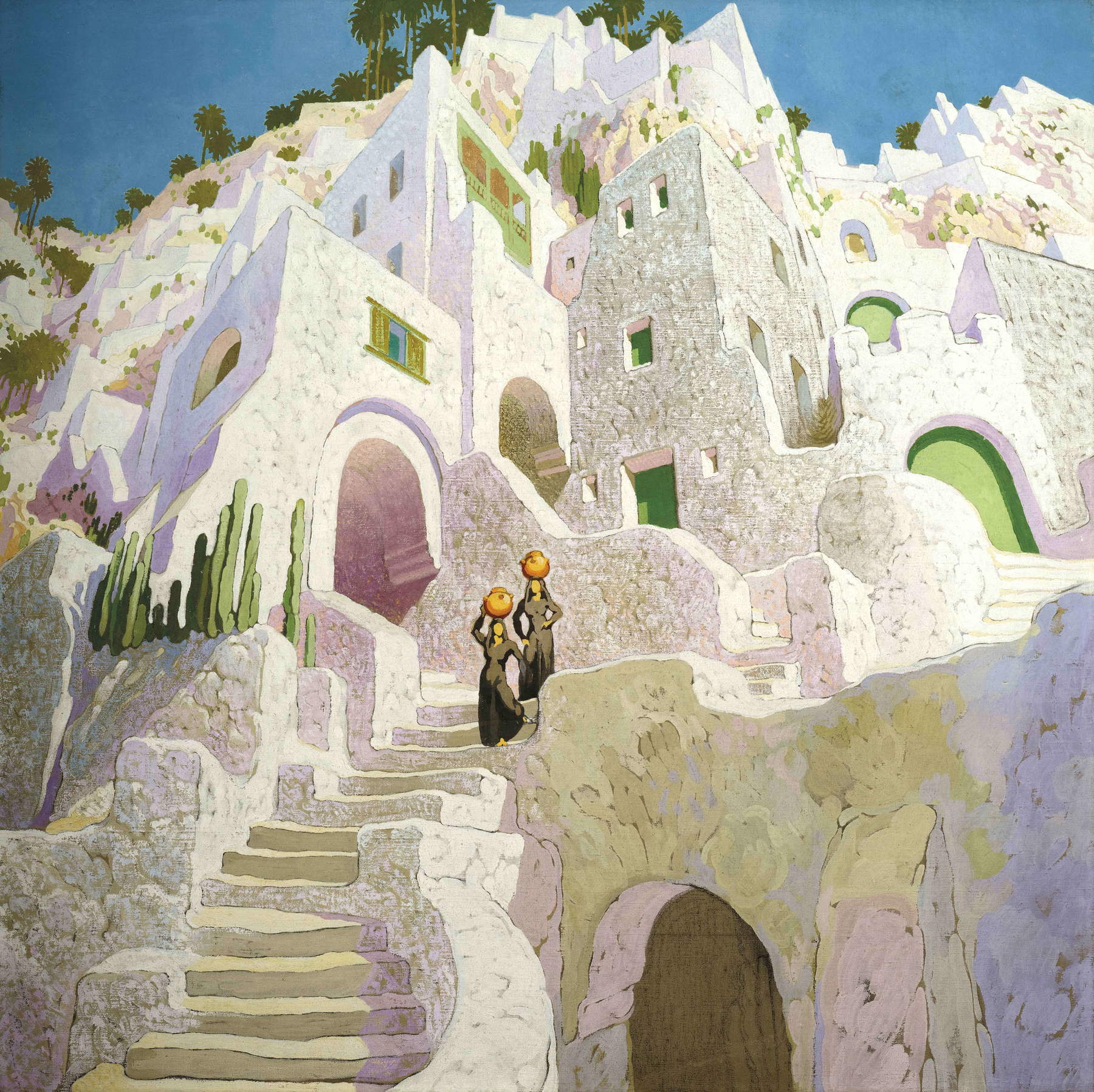

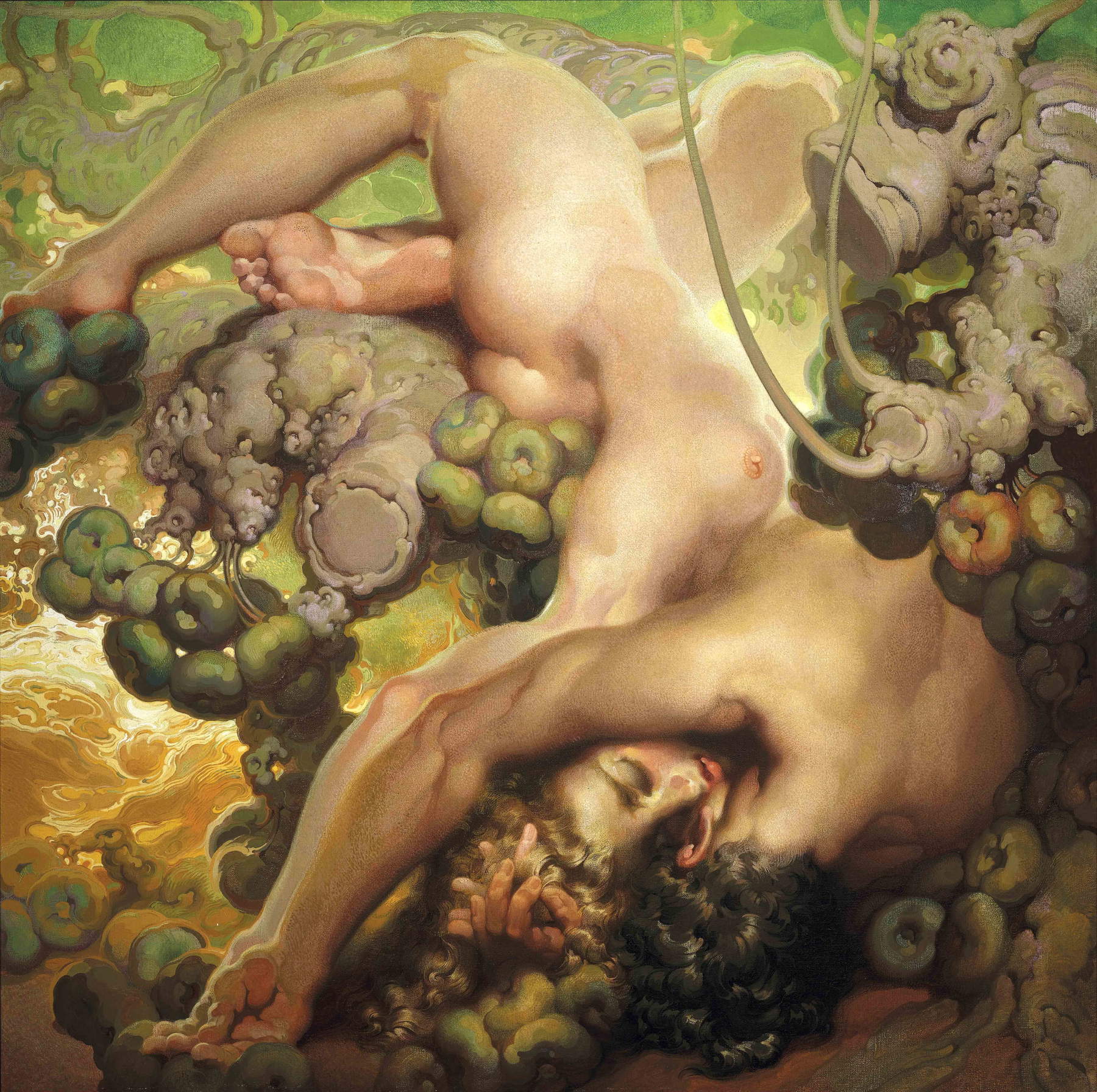

Sur cette carte personnelle, il convient de s’arrêter sur les coordonnées de ses séries Poema del Atlántico et Poema de la Tierra. Des toiles dans lesquelles les poissons, les corps et l’environnement se fondent en un seul souffle, harmonisant l’anatomie et le paysage dans des rythmes presque musicaux. Dans ces œuvres, l’eau, le vent et la chair sont presque interchangeables. Son trait est médité, mais jamais froid : c’est le geste de quelqu’un qui, avec un regard qui décompose lentement la réalité pour l’analyser, finit par composer la mélodie de tout un carnaval chromatique.

Néstor introduit un vocabulaire iconographique très personnel : poissons humanisés, figures androgynes aux yeux en amande, fusion de l’anatomie avec des éléments marins et volcaniques, comme si les corps étaient des extensions de la terre et de l’océan. C’est ce que l’on pourrait appeler le “symbolisme atlantique”, un art poétique où la mer n’est pas un décor mais un personnage, où l’insularité devient une esthétique à part entière.

Il en va de même pour les hommes aux poses féminines et les femmes aux corps masculins de Poema de la Tierra: chez Néstor, du centre de la toile au sommet du cadre, chaque tableau fonctionne en parfaite harmonie. Au mieux, l’exposition réussit ce qui semble de plus en plus difficile dans un musée : nous faire oublier la carte réelle pour entrer dans la carte suggérée. Il suffit de passer quelques minutes devant un tableau de cette série pour sentir comment l’espace se replie sur lui-même. Les corps semblent émerger de l’horizon marin, les cheveux se confondent avec les algues, les muscles ressemblent aux aliments frais de la nature. On en sort convaincu que la seule façon d’habiter le monde est de flotter, de se plier, de se fondre. L’androgynie, le désir et le rêve s’entremêlent dans une iconographie autrefois transgressive et marginalisée, mais qui est aujourd’hui un élément central de l’agenda artistique contemporain. En ce sens, son œuvre dialogue avec celle d’autres artistes obsédés par l’hybridation : les divinités marines d’Arnold Böcklin, les corps fluides de Gustav Klimt ou les métamorphoses d’Odilon Redon. En contrepoint, Néstor se distingue par la clarté avec laquelle il intègre l’imagerie locale dans un langage cosmopolite. Il n’est pas un peintre “canarien” au sens folklorique du terme, mais plutôt un artiste universel qui utilise les îles Canaries comme un laboratoire de formes et de symboles.

Néstor a en effet matérialisé sur la toile, au tournant des XIXe et XXe siècles, le pont entre la tradition folklorique canarienne et les langages plus sophistiqués de l’Europe de la fin du XXe siècle. Il a lui-même affirmé que la typicité canarienne était la plus définie des provinces espagnoles. Aujourd’hui, cet artiste est le seul à avoir réussi à élever ce caractère du folklore canarien au rang de symbole universel et durable à travers l’histoire. Les exceptions sont peut-être César Manrique ou Martín Chirino, mais le temps déterminera la force de leur influence sur l’avenir.

Juan Vicente Aliaga, commissaire de cette exposition, mérite d’être salué pour avoir sauvé Néstor de l’histoire sombre et brumeuse des îles Canaries afin de le montrer non seulement comme le talent artistique qu’il est, mais aussi comme un dissident, peut-être involontairement, de la rigidité morale et esthétique de son époque. Sa sensibilité homosexuelle, son goût pour l’artificiel et son refus de se soumettre au réalisme dominant l’ont éloigné des manuels officiels, mais lui ont aussi donné une liberté que l’on peut reconnaître aujourd’hui comme révolutionnaire. L’exposition démontre parfaitement que Néstor a peint comme il a vécu : avec la détermination de celui qui ne demande pas la permission d’exister.

Ce que j’aimerais retenir de cette exposition, c’est la prise de conscience de Néstor que l’art n’est pas seulement un miroir, mais un océan qui vous enveloppe, vous submerge et vous transforme. L’expérience de cette rétrospective est comme une longue et profonde baignade dans des eaux que nous ne connaissions pas, mais que nous ressentons comme nôtres une fois que nous en sortons. C’est donc un privilège de pouvoir prendre les vagues de son Atlantique depuis ces rivages quelque peu lointains et de les placer entre les murs de la Reina Sofía, où leur murmure se mêle aux voix anciennes - celle de Tomás Morales, celle des critiques et des amis, la sienne - et nous dit qu’il y a encore beaucoup à imaginer.

Et c’est peut-être là le plus grand cadeau que nous offre Néstor reencontrado: nous rappeler qu’il existe un lieu, aussi réel qu’illusoire, où nous pouvons être libres. Un lieu où la patience japonaise coexiste avec le luxe baroque, où le glamour n’est pas un accessoire mais une attitude face à la vie, et où la peinture n’est pas obligée d’imiter la vie parce qu’elle est, en elle-même, une vie à part entière. Un lieu que Néstor a construit avec la précision d’un orfèvre et l’audace d’un révolutionnaire, et qui nous ouvre maintenant ses portes, nous permettant d’y entrer sans crainte.

L'auteur de cet article: Pedro Leóciro Cubría

Pedro Leóciro Cubría si è laureato in Giornalismo e Scienze Umanistiche presso l'Università Carlos III di Madrid. Il suo lavoro come guida presso le Collezioni Reali e la sua passione per l'arte e la storia lo hanno portato a intraprendere una carriera nella gestione culturale e nella critica d'arte e museale.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.