Néstor Reencontrado scuote qualsiasi visitatore del Reina Sofía che abbia una chiara comprensione dei limiti dell’arte. Non è difficile, una volta capito che non si sta entrando in una mostra, ma in un’atmosfera avvolgente e completa. I pesci di Néstor non nuotano, levitano. I loro corpi sfidano il peso e la materia. Il mondo che Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887 – 1938) ci svela non appartiene alle categorie che l’arte e la vita si sforzano di tracciare. Néstor è glamour e mistero, Eros e Thanatos, e il Museo Reina Sofía ha il privilegio di ospitare attualmente una realtà splendidamente trasfigurata. Il suo linguaggio assorbe modernismo, simbolismo, localismo canario, preraffaellismo e molti altri “ismi”, ma nessuno di questi nomi lo racchiude: sono semplici coordinate che dissolve nella sua mappa personale.

Il pittore, orgoglioso nativo di Palma e difensore dell’identità canaria, è cresciuto circondato da influenze che forse hanno plasmato la direzione del suo lavoro: forse suo zio baritono, che cantava nei teatri internazionali, gli ha mostrato le meraviglie della scenografia e delle maschere; forse suo cugino, scrittore isolano, gli ha insegnato che un’opera non è completa se tutte le sue parti non sono coerenti; e forse è stato l’amore che provava per il fratello architetto, che progettava cornici per i suoi sogni pittorici, a spingerlo a impegnarsi fino a raggiungere esattamente ciò che desiderava. Fin dall’adolescenza, Néstor si ispirò a maestri come il ritrattista e paesaggista Nicolás Massieu, l’impressionista Eliseo Meifrén e il realista e luminista Rafael Hidalgo de Caviedes. A tredici anni esponeva già le sue prime opere; a quattordici studiava a Madrid; a diciassette si trasferì a Londra e scoprì i Preraffaelliti e i Simbolisti. Immagino che sia stato durante tutte queste fasi – come suggeriscono le sue prime opere – che imparò che un corpo può anche essere un paesaggio e che, naturalmente, a volte un’immagine vale più di mille parole.

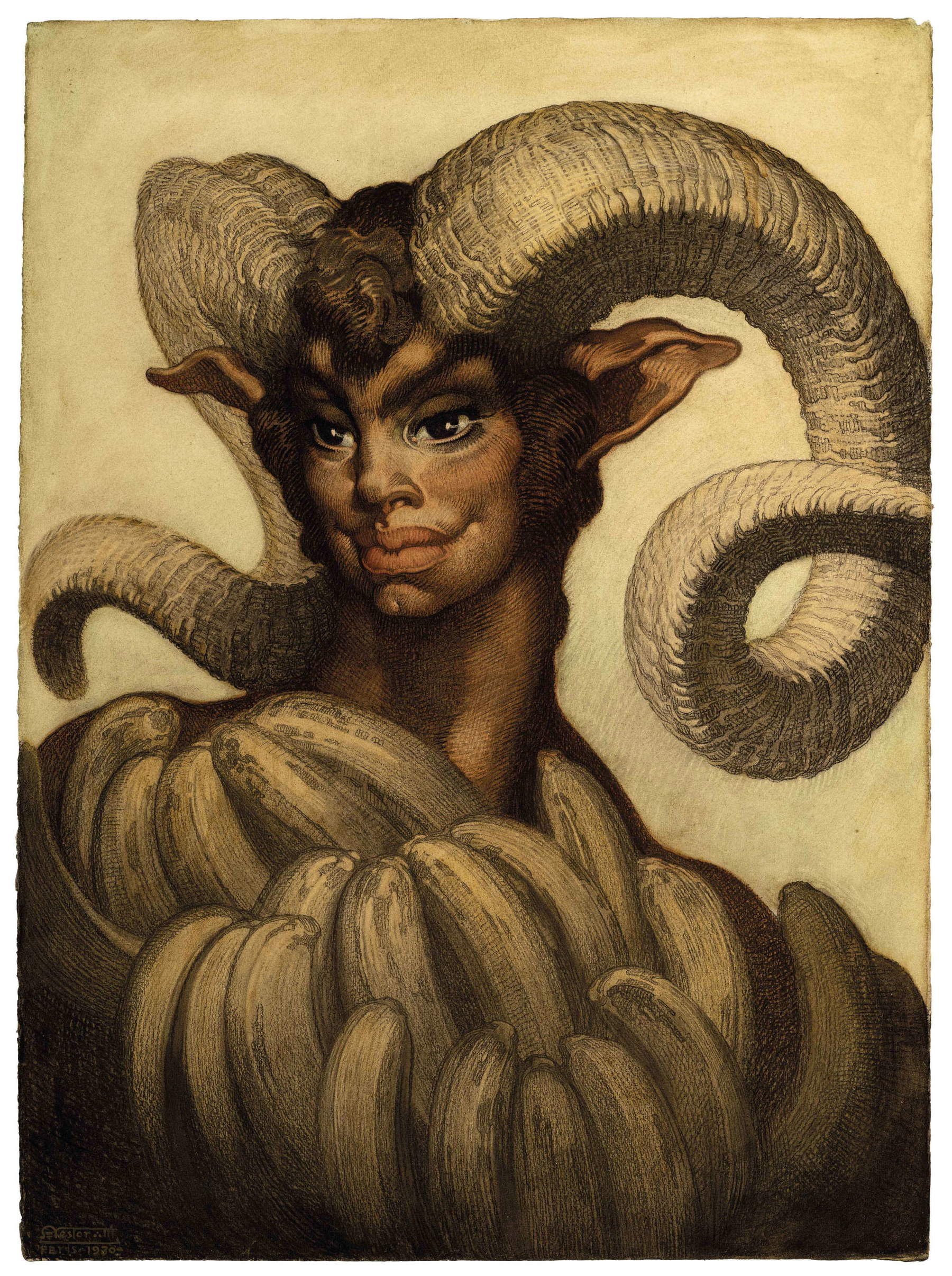

Sebbene possa sembrare un’analogia un po’ strana, passeggiare per la mostra di Néstor è come ascoltare una melodia di Prince dipinta su tela: corpi distesi in pose impossibili, aperti e dilatati in modo quasi irreale, ma che, deliziosamente, non perdono mai la loro naturalezza. E non sorprenderebbe se Prince stesso, o il mangaka Hirohiko Araki, conoscessero Néstor Martín-Fernández de la Torre, poiché la loro estetica è molto simile: l’esibizione di corpi esagerati e teatrali, senza paura di apparire sublimi o eccessivi, eppure eleganti e glamour. Le figure androgine guardano con insolenza lo spettatore, incitandolo a cospirare contro norme di genere che, in realtà, non dovrebbero avere più importanza del desiderio di libertà.

Nelle gallerie del Reina Sofía, Néstor ha recuperato una sfumatura dei musei dell’antichità: una sfumatura che, attraverso le sue opere, rappresenta conoscenza e prestigio, e non un semplice invito al tempo libero o all’educazione popolare. Perché questo è ciò che è nei suoi tratti: un manifesto su come vivere la vita; un saggio su come guardare il mondo.

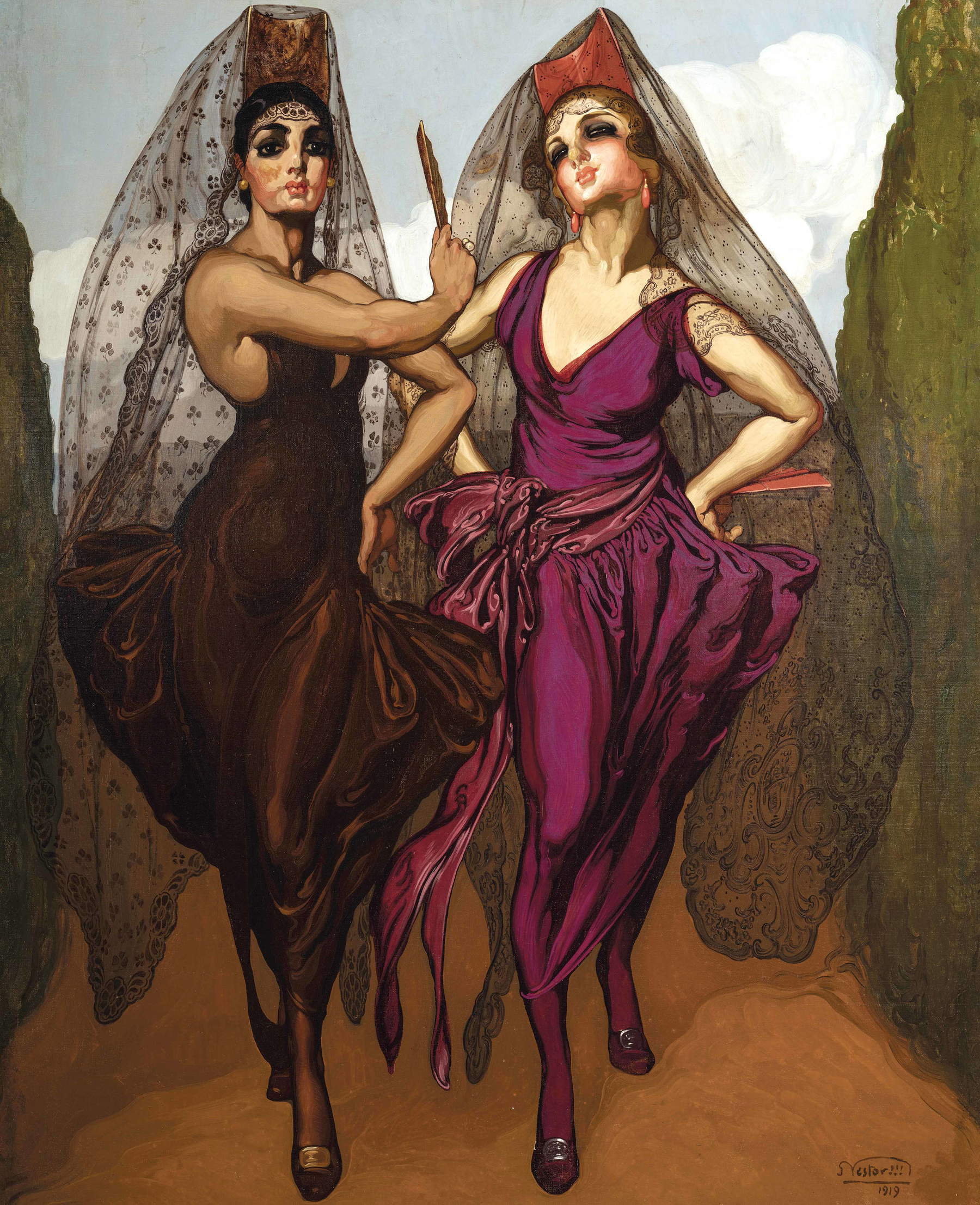

Se i suoi disegni fossero sculture, sarebbero scolpiti nel marmo nel più puro stile novecentista. Ma nella sua pittura emerge qualcos’altro: un’epica greca nella drammaticità delle sue composizioni, un barocco nella torsione delle sue posture, una pazienza giapponese per la precisione dei suoi tratti e un’espressività che sembra vibrare come se la pittura a olio. Ci sono volti femminili lussuosamente affascinanti che potrebbero dialogare con quelli delle donne di Mondigliani, languidi e provocanti. Sa come contenersi in una tavolozza minimale quando cerca l’immobilità, e come scatenare un’orgia di luce quando vuole che l’occhio esiti di fronte a una certa rappresentazione. Il suo rapporto con l’Art Nouveau e l’Art Déco è complesso: dalla prima prende la linea sinuosa, la vegetazione stilizzata e l’erotismo floreale; dalla seconda, la geometria, la brillantezza e l’amore per la superficie levigata. Per tutte queste ragioni, l’opera di Néstor non può essere interpretata esclusivamente attraverso la lente del modernismo o del simbolismo. Contiene un desiderio di “opera totale” che lo avvicina alla nozione wagneriana di Gesamtkunstwerk, un’arte che integra pittura, scultura, scenografia, costumi, architettura e persino musica. Se Wagner ricercava un teatro con una miscellanea di arti, Néstor lo incarna nella sua equivalenza visiva. Le sue scenografie teatrali, i suoi costumi e i suoi affreschi rivelano un creatore che non ha bisogno di “adepti scenografici”, per usare le parole del critico Ángel Vegue y Goldoni, per avere un impatto: tutto nella sua opera ha un carattere sostanziale.

Critici come Fabien Sollar e José Francés (di cui si possono leggere estratti al Reina Sofía), oltre ai già citati, hanno confermato questo eclettismo a tutto tondo nelle loro recensioni, sottolineando che la sua arte non si basava su artifici esterni, ma emergeva pienamente dall’essenza stessa della sua visione. Il poeta Tomás Morales, nella sua Epístola a Néstor dal Libro II de Las Rosas de Hércules, lo definì “il signore di questa terra illusoria”, un soprannome che non è un abbellimento. Néstor non cercava di imitare la vita, ma di ridisegnarla, come fanno i grandi artisti che non si accontentano di riflettere il mondo, ma piuttosto lo reinventano.

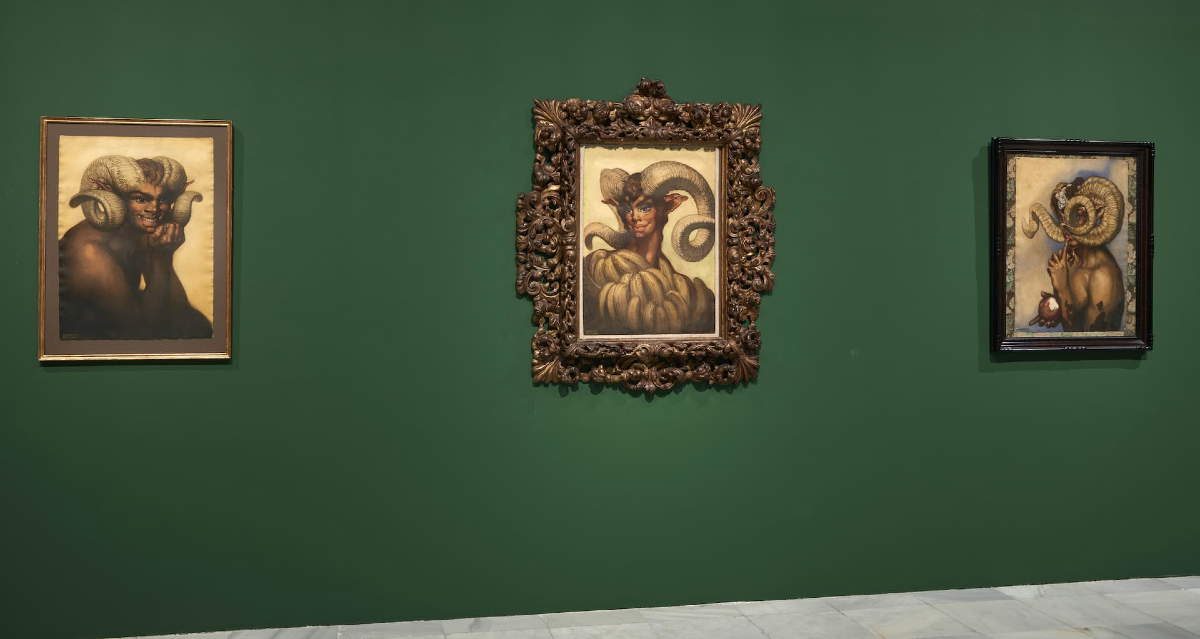

Néstor non forza nulla: né le scenografie che ha progettato per Manuel de Falla, Gustavo Durán – con cui ebbe una relazione sentimentale – o per la ballerina Antonia Mercé o La Argentina, né le scenografie per le opere, né i satiri dalle labbra carnose che fissano incitando al gioco. L’artista permea inoltre l’ambiente di una nostalgia mitologica che avvolge una figura in un mondo geometrico Art Déco.

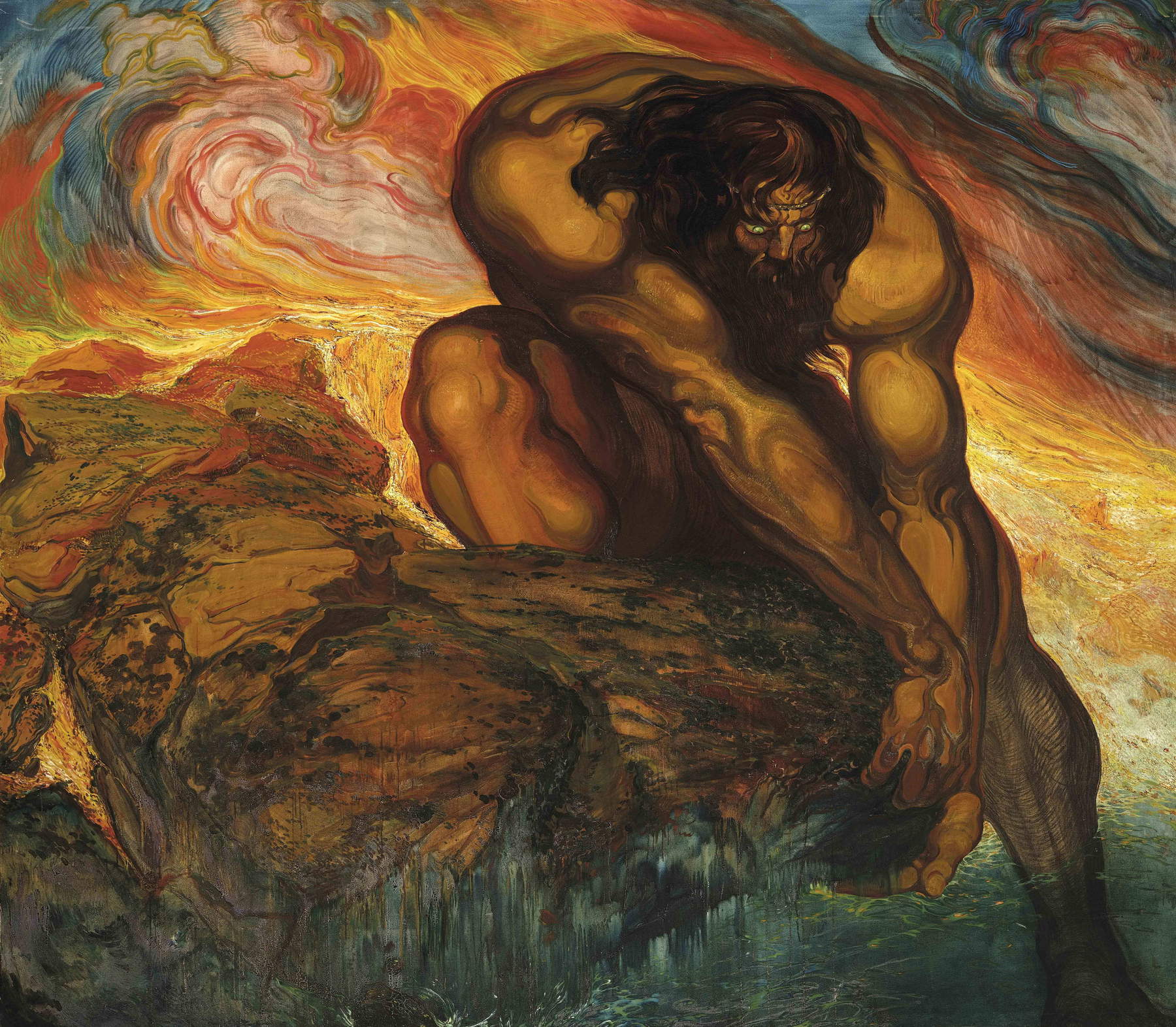

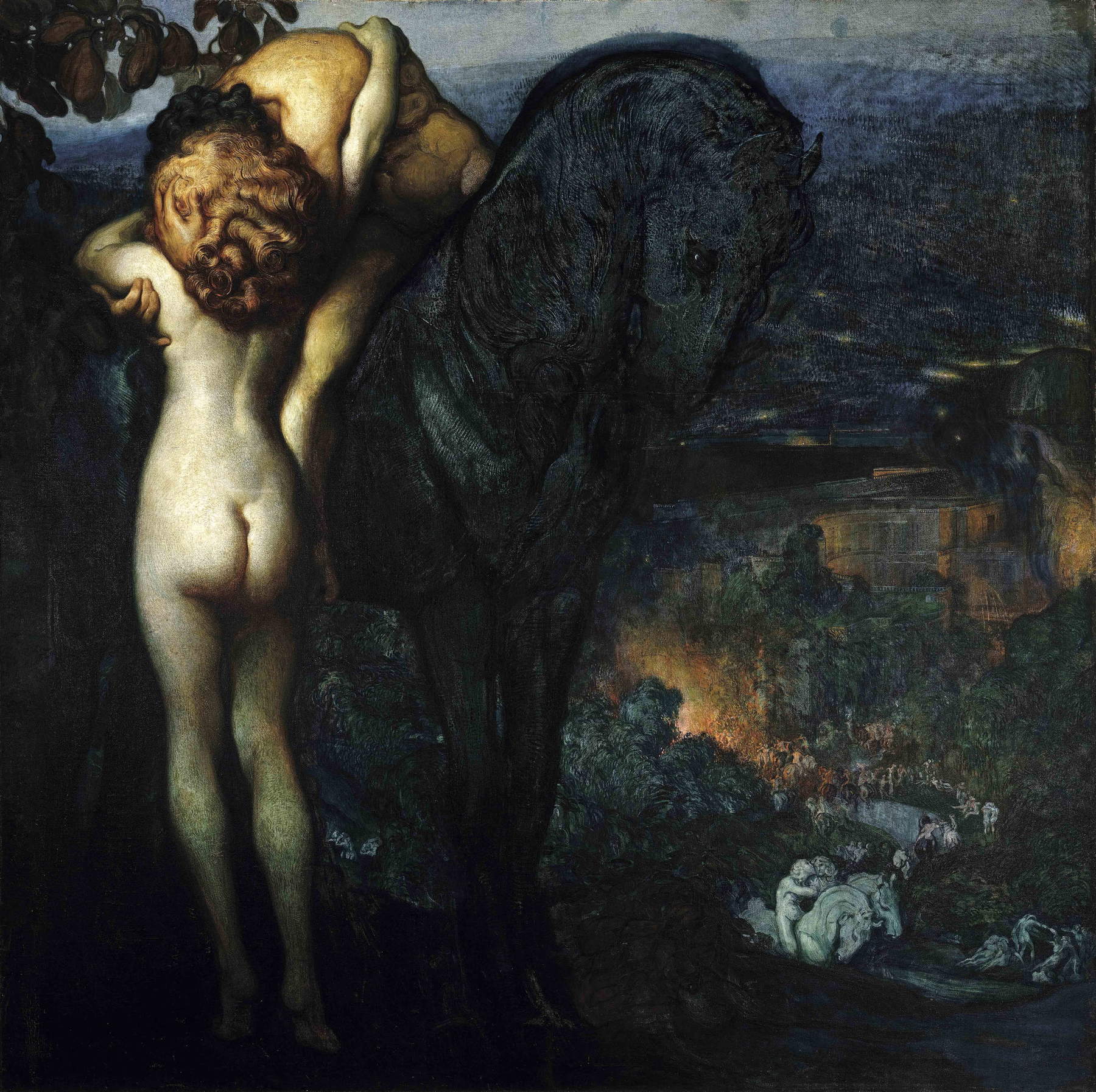

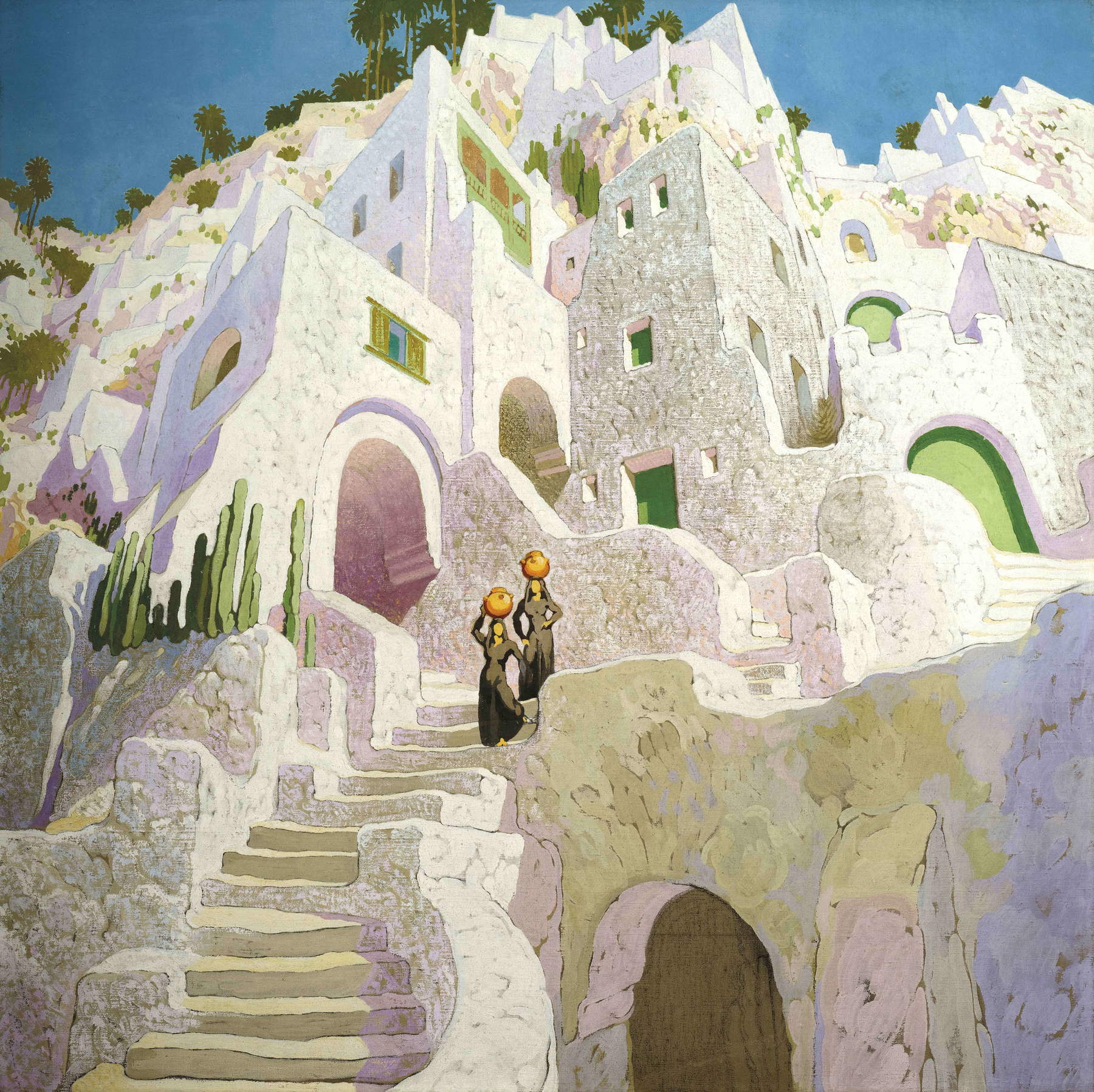

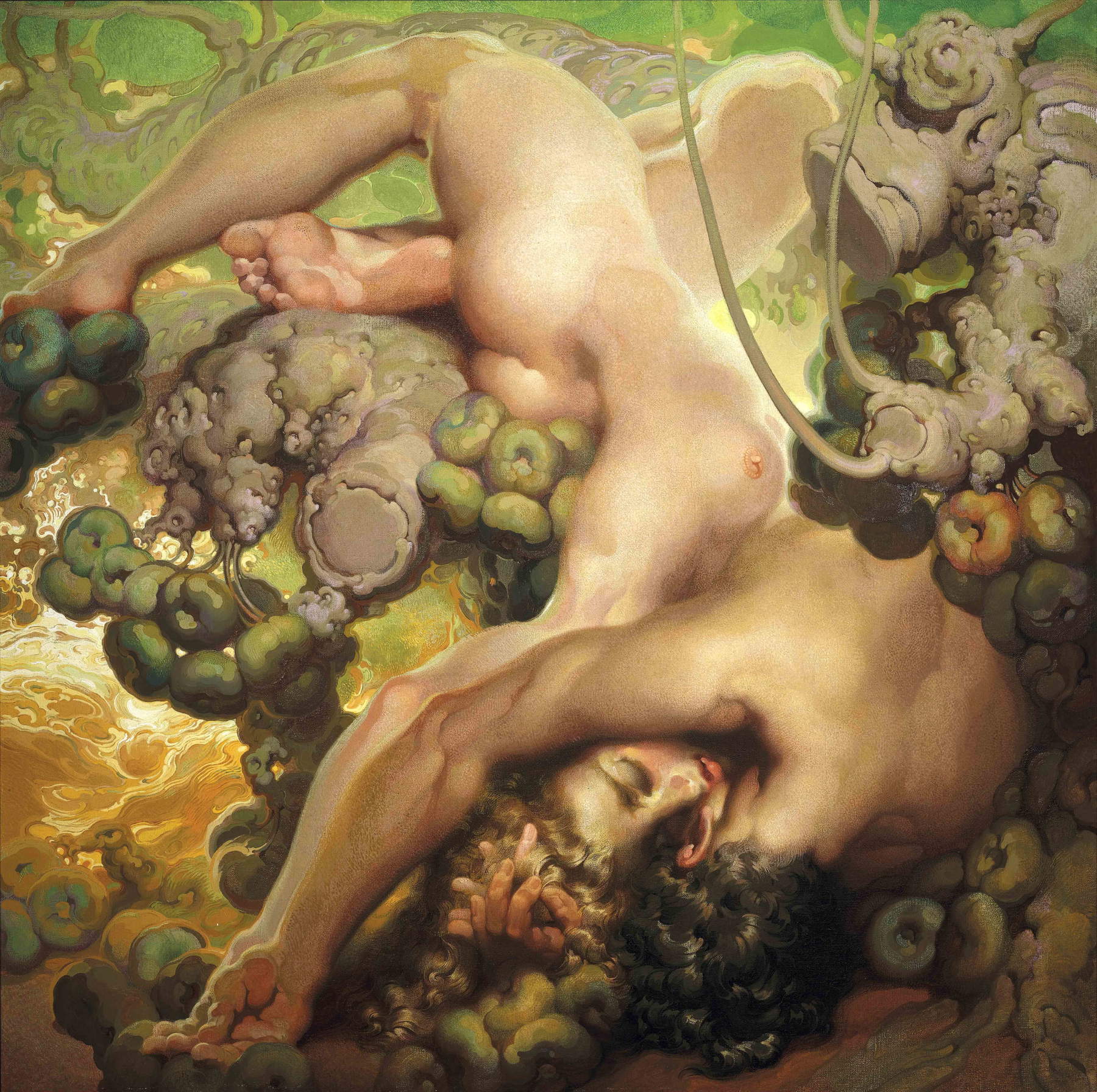

In questa mappa personale, vale la pena soffermarsi a considerare le coordinate delle sue serie Poema del Atlántico e Poema de la Tierra. Tele in cui pesci, corpi e ambiente si fondono in un unico respiro, armonizzando anatomia e paesaggio in ritmi quasi musicali. In queste opere, acqua, vento e carne sono quasi intercambiabili. Il suo tratto è meditato, ma mai freddo: è il gesto di chi, con uno sguardo che scompone lentamente la realtà per analizzarla, finisce per comporre la melodia di un intero carnevale cromatico.

Néstor introduce un vocabolario iconografico molto personale: pesci umanizzati, figure androgine dagli occhi a mandorla, la fusione dell’anatomia con elementi marini e vulcanici, come se i corpi fossero estensioni della terra e dell’oceano. Qui risiede qualcosa che potremmo chiamare “simbolismo atlantico”, un’arte poetica in cui il mare non è lo sfondo ma un personaggio, e l’insularità diventa un’estetica a sé stante.

E lo stesso si può dire dei suoi uomini in pose femminili e delle donne con corpi maschili del Poema de la Tierra: in Néstor, dal centro della tela al vertice della cornice, ogni dipinto funziona in completa armonia. Al suo meglio, la mostra riesce in qualcosa che sembra sempre più difficile in un museo: farci dimenticare la mappa reale ed entrare in quella suggerita. Basta trascorrere qualche minuto davanti a un dipinto di questa serie per sentire come lo spazio si ripiega su se stesso. I corpi sembrano emergere dall’orizzonte marino, i capelli si fondono con le alghe, i muscoli assomigliano a cibo fresco della natura. Si esce da lì convinti che l’unico modo per abitare il mondo sia galleggiare, piegarsi, sciogliersi. Androginia, desiderio e sogno si intrecciano in un’iconografia un tempo trasgressiva ed emarginata, ma che oggi costituisce un elemento centrale dell’agenda artistica contemporanea. In questo senso, la sua opera dialoga con quella di altri artisti ossessionati dall’ibridazione: le divinità marine di Arnold Böcklin, i corpi fluidi di Gustav Klimt o le metamorfosi di Odilon Redon. Come contrappunto, Néstor si distingue per la chiarezza con cui incorpora un immaginario locale in un linguaggio cosmopolita. Non è un pittore “canario” in senso folkloristico, ma piuttosto un artista universale che usa le Canarie come laboratorio di forme e simboli.

Néstor, infatti, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, materializzò sulla tela il ponte tra la tradizione popolare canaria e i linguaggi più sofisticati dell’Europa di fine secolo. Egli stesso affermò il carattere della tipicità canaria come la più definita tra le province spagnole. Oggi, elevare questo personaggio del folklore isolano allo status di simbolo universale e duraturo nel corso della storia è qualcosa che solo questo artista è riuscito a fare. Forse le eccezioni sono César Manrique o Martín Chirino, ma il tempo determinerà la forza della loro influenza sul futuro.

Juan Vicente Aliaga, curatore di questa mostra, merita un riconoscimento per aver salvato Néstor dalla storia umida e nebbiosa delle Isole Canarie per mostrarlo non solo come il talento artistico che è, ma anche come un dissidente, forse involontario, dalla rigidità morale ed estetica del suo tempo. La sua sensibilità queer, il suo gusto per l’artificiale e il suo rifiuto di sottomettersi al realismo dominante lo hanno allontanato dai manuali ufficiali, ma gli hanno anche conferito una libertà che oggi possiamo riconoscere come rivoluzionaria. La mostra dimostra perfettamente che Néstor dipingeva come viveva: con la determinazione di chi non chiede il permesso di esistere.

Ciò che vorrei trarre dalla mostra per questa recensione è la consapevolezza di Néstor che l’arte non è solo uno specchio, ma un oceano che ti avvolge, ti travolge e ti trasforma. L’esperienza di questa retrospettiva è come una lunga e profonda nuotata in acque che non conoscevamo, ma che, una volta emerse, sentiamo come nostre. È quindi un privilegio poter prendere le onde del suo Atlantico da quelle rive un po’ lontane e collocarle tra le mura del Reina Sofía, dove il loro mormorio si mescola a voci antiche – quella di Tomás Morales, dei critici e degli amici, la sua – e ci dice che c’è ancora molto da immaginare.

E forse questo è il dono più grande che Néstor reencontrado ci offre: ricordarci che esiste un luogo, tanto reale quanto illusorio, dove possiamo essere liberi. Un luogo dove la pazienza giapponese convive con il lusso barocco, dove il glamour non è un accessorio ma un atteggiamento verso la vita, e dove la pittura non è obbligata a imitare la vita perché è, di per sé, una vita a sé stante. Un luogo che Néstor ha costruito con la precisione di un orafo e l’audacia di un rivoluzionario, e che ora ci apre le sue porte, permettendoci di entrare senza timore.

L'autore di questo articolo: Pedro Leóciro Cubría

Pedro Leóciro Cubría si è laureato in Giornalismo e Scienze Umanistiche presso l'Università Carlos III di Madrid. Il suo lavoro come guida presso le Collezioni Reali e la sua passione per l'arte e la storia lo hanno portato a intraprendere una carriera nella gestione culturale e nella critica d'arte e museale.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.