Rossella Biscotti (Molfetta, 1978) est l’une des artistes contemporaines les plus intéressantes d’Europe. Avec son travail, Rossella Biscotti étudie les objets et les matériaux d’archives afin de faire ressortir leur histoire (même la plus inconfortable ou la plus oubliée) et de souligner la relation entre la pratique artistique et le contexte historique, à travers un travail qui part de la mémoire individuelle ou collective et qui utilise une recherche méticuleuse sur les matériaux d’époque. Avec ses œuvres, Rossella Biscotti (qui vit et travaille actuellement à Amsterdam) a participé à plusieurs expositions internationales importantes (Biennale de Venise, Documenta, Manifesta et autres) et a anticipé certains thèmes qui ont depuis fait l’objet d’un fort débat médiatique en Italie et au-delà. Nous l’avons interviewée pour qu’elle nous parle de ses derniers projets et qu’elle revienne sur certaines étapes importantes de sa carrière. L’entretien est réalisé par Federico Giannini, rédacteur en chef de Finestre sull’Arte.

|

| Rossella Biscotti. Ph. Crédit Luis Filipe do Rosario. Avec l’autorisation de Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

FG. J’aimerais commencer cet entretien par une nouvelle de dernière minute: il y a quelques jours, la Graham Foundation vous a accordé une subvention pour votre projet The City, qui a débuté en 2013. L’aspect intéressant de ce travail est sa volonté de trouver des reflets entre les sociétés du passé et la société contemporaine: après tout, même le travail des archéologues compare deux types d’organisation différents en même temps. Que va devenir le projet avec ce nouveau chapitre?

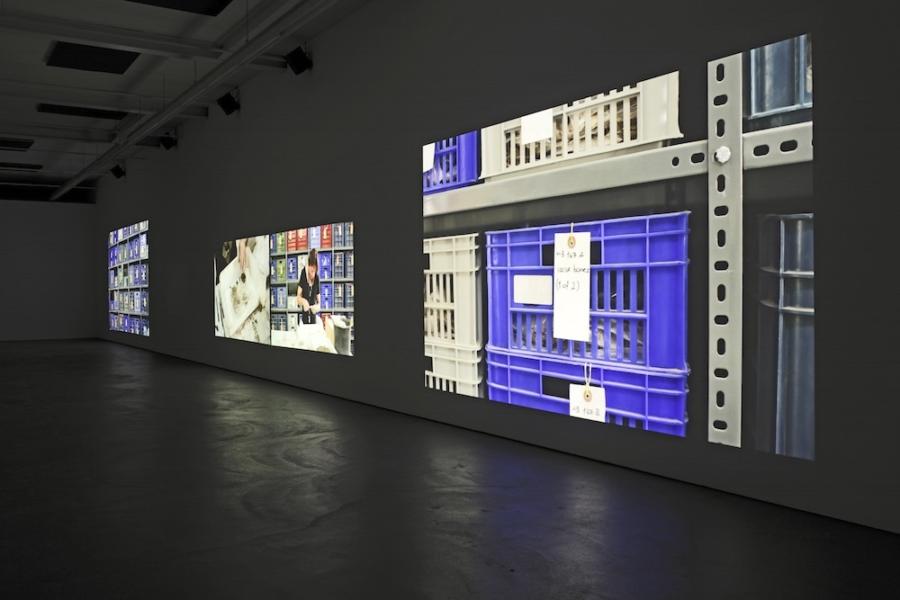

RB. La ville est née il y a un certain temps: c’est un projet complexe qui est né d’une invitation que j’ai reçue de la conservatrice turque Övül Durmu?o?lu et de la commissaire américaine Mari Spirito, cette dernière étant directrice de Protocinema à Istanbul: leur souhait était d’emmener deux artistes contemporains, à savoir moi-même et le cinéaste libanais Akram Zaatari, visiter un musée d’archéologie (le musée des civilisations anatoliennes à Ankara), pour commencer à partir de là une sorte de voyage dans l’archéologie. Un voyage que nous avons remis en question dès notre première visite, en décidant d’aller voir l’archéologie en train de se faire, et pas seulement dans sa muséalisation. Nous avons donc entamé un circuit à quatre, visitant plusieurs sites en activité, et au cours de ces visites, nous avons discuté longuement, même de sujets complexes (par exemple, comment l’archéologie est, d’une certaine manière, la destruction du paysage, comment les archéologues dialoguent avec les communautés locales, ce que signifient une fouille de recherche et une fouille visant à extraire des artefacts du sol qui finissent ensuite dans un musée: des sujets que l’ouvrage aborde). Sur le dernier site que nous avons visité, Çatalhöyük, en Anatolie, j’ai réalisé qu’il s’agissait d’un endroit qui pouvait réunir des intérêts que j’avais sur plusieurs fronts: C’est ainsi que j’ai entamé une conversation avec l’archéologue britannique Ian Hodder, responsable du projet de recherche de Çatalhöyük et pionnier de l’archéologie post-processuelle, un mouvement qui a fait entrer l’archéologie dans une autre dimension (une dimension communautaire, une dimension de recherche).(une dimension communautaire, une dimension processuelle, une dimension de recherche), en amenant des laboratoires sur le site) à propos de ce qui m’avait frappé sur ce site, à savoir le fait que Çatalhöyük est un grand établissement néolithique stratifié (allant de 9.000 à 6 500 av. J.-C.) et le fait que le groupe d’archéologues travaillant sur le site a adopté une forme d’organisation très peu hiérarchique, combinant travail et mode de vie. L’équipe de recherche était assez importante, puisqu’elle pouvait compter jusqu’à 150 personnes en été, de l’étudiant au super-spécialiste d’Oxford. Chaque jour, ils creusaient et produisaient des connaissances (une partie de la révolution structurelle du site a en effet consisté à construire les laboratoires spécialisés sur place de manière à traiter les données par le biais d’une fertilisation croisée des connaissances et de l’expérience). J’ai fait partie de l’équipe pendant quatre ans, prenant des notes et filmant sur le site jusqu’en 2016, lorsque je me suis rendue à Çatalhöyük avec une équipe spécifique afin de réaliser un film: cependant, en raison de la tentative de coup d’État en Turquie, le site a décidé à l’époque de fermer temporairement et nous n’avons pas pu terminer le travail. J’ai réalisé une première œuvre, une installation vidéo très complexe (cinq projections, soixante minutes, huit canaux audio) en utilisant à la fois mes propres images/notes du site en pleine activité, enregistrées dans les premières années, et des images professionnelles du site au moment de sa fermeture, superposant les fouilles archéologiques, la communauté, la politique et le contemporain. Aujourd’hui, grâce à la Graham Foundation, je souhaite transformer cette installation, qui est principalement présentée au musée, en un documentaire unique qui pourra ensuite être diffusé sur différents canaux (de la télévision au cinéma).

J’aime vous considérer comme une sorte d’archéologue de la mémoire, capable de fouiller dans le passé récent de l’Italie et au-delà, pour faire remonter à la surface des témoignages dont la mémoire risque de se perdre. Et cela me rappelle des œuvres importantes de sa carrière, comme Il processo ou Gli anarchici non archiviano. En fait, je dirais qu’il est intéressant de partir du titre de votre œuvre pour la Biennale de Carrare en 2010, qui reprend à son tour le titre d’un catalogue de manifestes anarchistes, pour se rendre compte qu’en réalité nous sommes souvent enclins à archiver de grandes parties de notre histoire, surtout récente, au risque de l’oublier. Quelle devrait être, selon vous, la fonction de l’art dans ce sens par rapport à l’histoire ou à la mémoire?

Je voudrais revenir un instant sur The City pour souligner qu’il s’agit de la première œuvre dans laquelle j’ai été directement confronté à l’archéologie, car, en fait, j’ai toujours travaillé principalement avec l’archéologie du moderne, et en particulier avec le 20e siècle. Si nous parlons de la position de l’artiste par rapport à l’histoire et à la mémoire, il s’agit évidemment de deux situations très différentes. Je suis beaucoup plus proche de la mémoire parce que j’aime enquêter sur plusieurs fronts, à la fois par le biais d’archives et d’entretiens (je m’intéresse beaucoup à la mémoire subjective, à la manière dont les choses ont été transmises d’un sujet à l’autre, à la manière dont elles sont parvenues jusqu’au contemporain). Il s’agit donc d’une mémoire étendue, et ce qui m’intéresse principalement, c’est une mémoire faite par des individus. Cependant, nombre de mes œuvres se confrontent à l’histoire en intervenant dans ce que l’on peut appeler “le système”, c’est-à-dire la société. L’art, dans mon cas, essaie de donner la dimension de cette confrontation entre la mémoire de l’individu et l’histoire officialisée, déjà “éditée”, ou qui a déjà subi cette “édition de l’information” dont je parle parfois dans mes œuvres.

|

| Rossella Biscotti, The City (2013- ; installation vidéo 5 canaux vidéo, 8 canaux audio). Vue de l’installation, Kunsthaus Baselland (2018). Ph. Crédit Serge Hasenböhler. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, The City (2013- ; installation vidéo 5 canaux vidéo, 8 canaux audio). Vue de l’installation, Kunsthaus Baselland (2018). Ph. Crédit Serge Hasenböhler. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, The Process (2010- ; installation sonore, moulages en béton, dimensions diverses). Vue de l’installation, Premio Italia Arte Contemporanea, MAXXI, Rome. Ph. Crédit Sebastiano Luciano. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

|

| Rossella Biscotti, Gli anarchici non archiviano (2010 ; métal, personnages mobiles en plomb). Vue de l’installation, 14e Biennale internationale de sculpture, Carrara, 2010. Ph. Crédit Gennaro Navarra. Avec l’aimable autorisation de Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

Lorsque je pense à la mémoire individuelle, je me souviens de votre œuvre A shirt, blue pants, blue jeans, a towel (Une chemise, un pantalon bleu, un jean bleu, une serviette), dans laquelle vous abordez non seulement l’histoire des personnes, mais aussi celle du lieu, simultanément. Voilà qui pourrait être un bon exemple de cette confrontation entre la mémoire individuelle et l’histoire dont nous venons de parler. Il serait donc curieux de comprendre comment cette confrontation s’opère à l’intérieur de l’œuvre.

Il s’agit d’une œuvre très particulière puisqu’elle découle, à son tour, d’une commande très particulière qui m’a été confiée par l’église Sankt Peter de Cologne, une église jésuite où se trouve le dernier retable de Rubens, la Crucifixion de saint Pierre. Mais ce lieu est aussi lié au grand peintre par le fait que son père est né à proximité, c’est donc une église fréquentée par Rubens (on dit d’ailleurs que la tombe du père de Rubens est l’une de celles qui se trouvent sous le sol). Il s’agit d’une église qui, comme toute la ville de Cologne, a été bombardée et partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. L’œuvre a été commandée par l’église elle-même, par la communauté ecclésiastique, qui avait présenté d’autres expositions d’art contemporain, mais n’avait jamais participé activement à un projet. L’œuvre, dans ce cas, est partie de la mémoire de la ville et du fait que Cologne a été lourdement bombardée, et j’ai voulu imaginer comment cette ville moderne a été construite sur les décombres de la guerre. En commençant par le sol de l’église Sankt Peter elle-même: il est fait de béton poli, très minimal, très beau, mais il contient aussi les tombes et les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu le cadre de l’œuvre: pour la réaliser, j’ai pensé à impliquer toute la communauté de l’église, à qui j’ai demandé de donner des vêtements (mais pas comme on le fait habituellement, lorsque les gens donnent des vêtements qu’ils jetteraient autrement: je leur ai demandé de donner des vêtements qui avaient une signification pour leurs propriétaires, des vêtements que les gens voulaient inclure dans l’œuvre, en devenir une partie et, par conséquent, devenir la mémoire de ceux qui les avaient donnés). Certains dons étaient accompagnés d’un message. J’ai reçu de nombreux dons, certains poignants, par exemple des vêtements de personnes décédées, d’autres très beaux, comme des sous-vêtements en léopard et des chaussettes rayées et dépareillées, et de nombreux dons du prêtre lui-même, qui a fait don de vêtements et d’ornements sacrés. J’ai ensuite incorporé ces dons dans des sculptures, certaines sous forme de sphères et d’autres de blocs de béton poli, qui ont ensuite été exposées à l’intérieur de l’église dans une installation qui s’étendait sur tout l’espace et semblait émerger de l’espace lui-même. La plus grande sculpture n’était constituée que de draps de lit et de taies d’oreiller: nous l’avons réalisée directement dans l’église, et elle était en relation directe avec le tableau de Rubens et donc avec sa Crucifixion de saint Pierre. Et il ne s’agit pas seulement d’une référence visuelle, dans le sens où la forme de l’œuvre rappelait celle du corps de saint Pierre crucifié: nous devions également imaginer la matérialité très forte de ces sculptures en tissu et en ciment, un élément qui, à son tour, est lié à la matérialité et aux couleurs de la peinture de Rubens.

À propos de la mémoire de la ville, l’un des résultats les plus intéressants de vos recherches dans les archives est l’œuvre Le teste in oggetto, cinq sculptures monumentales représentant les têtes de Mussolini et de Victor Emmanuel III qui se sont retrouvées dans un entrepôt à Rome et qui ont connu une nouvelle vie en devenant des œuvres d’art chargées de nouvelles significations. Un travail qui anticipe donc de plusieurs années le débat qui se développe aujourd’hui sur les monuments, dans lequel vous semblez d’ailleurs assez impliqué sur les médias sociaux. Je vous demande donc quelle est l’idée de “monument” véhiculée par votre œuvre qui aborde inévitablement le problème de la persistance des monuments.

Les têtes en question sont nées alors que je faisais des recherches à Rome (qui se sont ensuite poursuivies jusqu’en Toscane) sur les bâtiments fascistes en cours de rénovation: j’étais donc à Rome, au Palazzo degli Uffici dell’EUR, qui était en cours de rénovation à l’époque, pour effectuer des recherches sur ce qui était conservé et ce qui était au contraire enlevé, y compris les symboles. Là, précisément parce que je travaillais à l’intérieur du bâtiment et que je connaissais les personnes qui travaillaient à cette rénovation, on m’a demandé si j’avais vu ces grosses têtes (ou ces “grosses têtes”, comme on me l’a dit) qui se trouvaient dans les entrepôts. En entrant dans l’entrepôt, j’ai vu qu’elles étaient noyées dans la poussière et le bric-à-brac: c’était en 2006, et lorsqu’en 2009 la Fondation Nomas m’a demandé de réaliser une exposition, j’ai pensé à utiliser les informations que j’avais recueillies trois ans plus tôt (je souligne qu’il m’arrive très souvent de laisser passer quelques années après une recherche pour revenir ensuite sur ce même sujet avec une œuvre), et à ce moment-là, l’idée a été de transporter les têtes de l’entrepôt à l’exposition, de les exposer pendant deux jours, puis de les renvoyer à l’entrepôt. Cette opération très simple (nous avons même décidé d’exposer les sculptures sans les dépoussiérer et sans les retirer de leurs palettes) a en fait suscité de nombreuses discussions: même, lorsque nous nous sommes assis à la table et avons décidé de la réaliser, il y a même eu une discussion sur le fait de savoir si cette opération pourrait entraîner des attaques de la part de fascistes, ou des attaques de la part de la gauche, et aussi si elle attirerait (ce qui s’est alors rapidement produit) des nostalgiques qui prendraient des photos avec les têtes. Cet événement de deux jours, ainsi que la discussion qui en a découlé (qui a ensuite été intégrée à l’exposition par une conférence que j’ai donnée à la fin), est intervenu dans un débat qui était encore en cours à l’époque: que faire de ces œuvres? Que garder? Que cacher? Que détruire? À ce moment-là, Rome décidait de montrer beaucoup de choses, c’était la période de restauration du grand obélisque de Mussolini au Foro Italico, et l’exposition représentait une occasion très intéressante d’approfondissement: parce que nous ne nous y attendions pas, mais beaucoup de gens se sont sentis soulagés d’un poids, beaucoup ont voulu en savoir plus sur l’histoire de ces œuvres (et sur le passé qu’elles représentent) et la réaction, y compris le rapport physique avec l’objet + a été très variée: certains prenaient des photos, d’autres les touchaient, d’autres les analysaient minutieusement (nous avons découvert qu’une statue défigurée cachait une faucille et un marteau dessinés sur sa joue puis recouverts d’une couche de patine), d’autres voulaient simplement marcher autour, s’élevant physiquement à un niveau plus élevé que la statue, assumant inconsciemment une dimension différente de celle du monument. Ensuite, quand on m’a demandé de faire une exposition en 2015, au Museion de Bolzano, en reprenant ces sculptures, j’ai pensé que c’était impossible: je pensais que le transfert de ces œuvres dans un musée pouvait renverser le sens de l’opération qui avait été faite à Nomas, dans le sens où cette opération éphémère avait mis en évidence toute une série de contradictions, qui sont alors les mêmes qui émergent aujourd’hui avec le mouvement Black Lives Matter et avec l’enlèvement des monuments auquel nous assistons ces dernières semaines. Je ne pouvais pas remodeler les têtes. J’ai donc décidé de les reproduire par des moulages en silicone coloré (nous avons utilisé un silicone qui sert à faire des moulages d’objets vendus comme souvenirs), nous avons utilisé une technique qui permettait une reproductibilité facile, et nous avons convaincu la surintendance de nous donner l’autorisation de faire les moulages. Tout cela parce que je voulais que le sujet de discussion soit modifié et que le débat se concentre sur la possibilité de reproduire le passé, conformément à ce qui se passait en 2015, où l’on parlait du retour (sous une forme différente) du fascisme. C’est aussi pour cette raison que nous avons décidé de donner aux sculptures une sorte d’aspect pop et de créer un effet illusoire (l’image creuse du moulage, si l’on s’en éloigne, donne l’impression de devenir convexe, donc à nouveau tridimensionnelle). Je crois que lorsqu’on parle d’histoire, mais aussi de monuments, on ne peut pas être ignorant, il s’agit de connaître l’histoire et de comprendre comment elle s’articule avec le contemporain. La même statue, lorsqu’elle est projetée ou accompagnée d’un signe (par exemple lorsque l’image de John Lewis, pionnier des droits civiques, a été projetée sur la statue du général Robert E. Lee à Richmond, Virginie, États-Unis, le 19 juillet 2020, lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter) peut complètement changer de sens et acquérir une autre force, montrer la stratification de l’histoire, ou voir son sens initial complètement renversé.

|

| Rossella Biscotti, Une chemise, un pantalon bleu, un jean bleu, une serviette (2018 ; 24 sculptures en béton, textiles, dimensions variables). Vue de l’installation, église Sankt Peter, Cologne (208). Ph. Crédit Christopher Clem Franken. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, Une chemise, un pantalon bleu, un jean bleu, une serviette (2018 ; 24 sculptures, textiles, dimensions variables). Vue de l’installation, église Sankt Peter, Cologne (208). Ph. Crédit Christopher Clem Franken. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, Le teste in oggetto (2009). Vue de l’installation, Fondation Nomas, Rome (2009). Ph. Crédit Ela Bialkowska. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, Le teste in oggetto (2014 ; 5 sculptures en silicone et résine, différentes tailles). Vue d’installation The Future can only be for Ghosts, Museion, Bolzano (2014). Ph. Crédit Luca Meneghel. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

|

| Rossella Biscotti, La cinématographie est l’arme la plus puissante (2003-2007). Interlude à l’intérieur d’un cinéma, Strombeek, Belgique (2015). Avec l’aimable autorisation de Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

Cela est peut-être plus évident et moins incompréhensible lorsque nous voyons une tête de Mussolini ou de Victor Emmanuel, mais les barrières qui nous séparent du passé peuvent devenir beaucoup plus ténues lorsque nous sommes confrontés à une œuvre comme La cinématographie est l’arme la plus forte, qui reprend la célèbre phrase de Mussolini qui, cependant, sans connotation, peut courir le risque de devenir ambiguë. Est-ce une possibilité qu’il faut désamorcer?

La plupart de mes œuvres sont ambiguës, je suis intéressé par le maintien des différents niveaux de signification, et je suis intéressé par le fait que le spectateur pose une question: pour moi, la question du point de vue du spectateur est fondamentale, je ne suis pas intéressé par le fait de donner des réponses toutes faites, je suis intéressé par le fait de provoquer des questions, des discussions, mais d’une manière complexe. Cinematography is the strongest weapon remonte à 2003, sous la forme d’une peinture murale à la Fondation Olivetti à Rome, qui a ensuite été reprise et projetée à nouveau en tant qu’“interlude” inséré entre différentes projections au cinéma. Dans ce cas, c’est le lettrage qui rappelle le fascisme: j’en appelle au fait que le spectateur peut ne pas reconnaître la citation, mais en tant qu’Italiens, nous sommes habitués à ce type de graphisme, que nous savons être fasciste, nous le reconnaissons à son esthétique très forte, sans équivoque. C’est une œuvre qui fonctionne sur l’ambiguïté aussi parce qu’elle revient sur une période historique où Berlusconi a utilisé la télévision de manière propagandiste et où cette utilisation a suscité de vifs débats: ici, pour moi, cette ambiguïté est importante parce qu’elle ouvre des dimensions différentes, qui ne concernent pas seulement la période historique à laquelle une phrase revient (dans ce cas-ci, la période fasciste), mais qui peuvent aussi parler de sujets très actuels.

Vous avez utilisé ce procédé pour parler d’un autre sujet très actuel, celui des migrations, en l’occurrence avec l’œuvre Clara, qui examine le sujet du point de vue des animaux et en particulier de Clara, l’un des rhinocéros les plus célèbres de l’histoire, qui s’est également retrouvée dans diverses œuvres d’art du XVIIIe siècle. Quelles sont donc les continuités avec le présent que l’histoire de cet animal vous a suggérées?

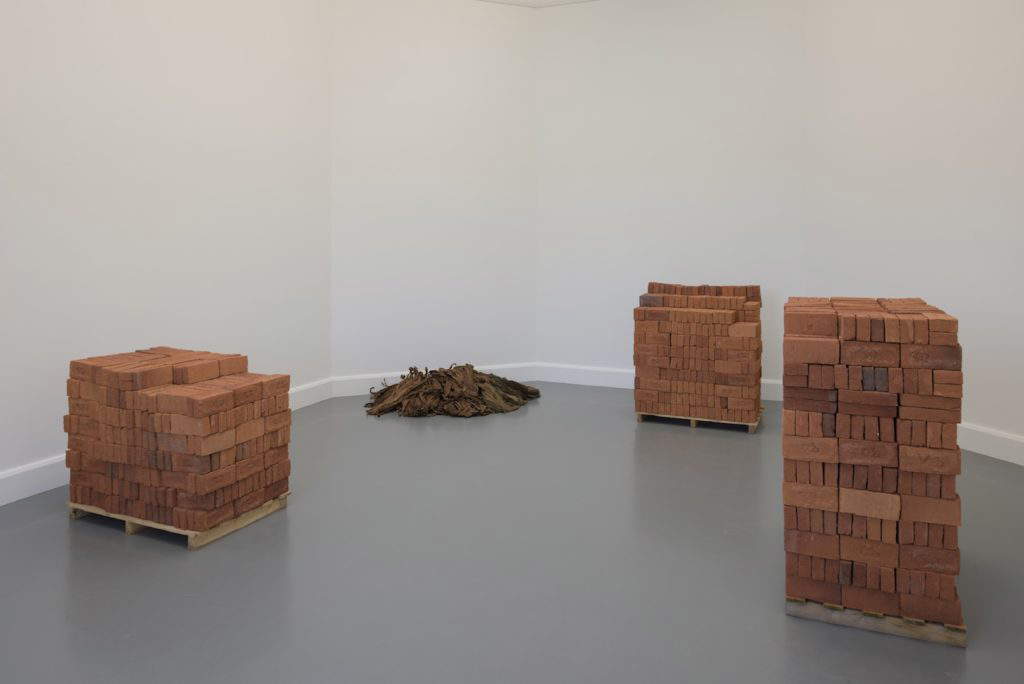

Pour moi, l’histoire de Clara est très intéressante: c’est l’histoire d’un rhinocéros, mais cela pourrait aussi être l’histoire d’un humain. Je pense que les similitudes sont à rechercher dans l’expérience de l’exploitation d’un être vivant qui est capturé et envoyé en Europe pour son exotisme, puis utilisé comme bête de foire, devient l’objet des affaires d’un des capitaines de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, peint par des artistes, de sorte qu’il devient très connu et très célèbre, mais reste toujours exploité. Sur le plan matériel, l’œuvre prend la forme d’une série de briques fabriquées par l’une des dernières usines de Hollande à produire des briques selon des procédés anciens (avec du feu et de l’argile provenant des rivières de la région), car les briques servaient à équilibrer les navires en partance pour l’Orient. Et Clara, dans l’œuvre, est représentée à travers différentes traductions de son être (son poids, sa valeur économique, et même ce que l’on pensait être son vice: on disait qu’elle était tabagique parce que les marins fumaient sur elle pendant le voyage), sans que l’on parle d’elle comme d’un animal ou d’un être vivant. Plus tard, j’ai fait une autre exposition en commençant par Clara mais en changeant de sujet, et la seule chose qu’il y avait à son sujet dans cette exposition, qui parlait surtout d’exploitation (dans ce cas des plantes et des femmes), c’était l’odeur, parce que il a été dit que, pour garder sa peau humide, Clara était aspergée d’huile de poisson, et une reproduction de la liste du cargo sur lequel elle a voyagé (j’ai également découvert que Clara a voyagé sur un navire rempli de textiles pour se rendre en Europe). Je pense également que Clara fera l’objet d’une exposition au Rijksmuseum l’année prochaine.

|

| Rossella Biscotti, Clara (2016 ; 3 tonnes de briques hollandaises faites à la main, 2,7 kg de tabac, vinyle mural). Vue de l’installation, Van Abbemuseum, Eindhoven (2016). Ph. Crédit Peter Cox. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris |

|

| Rossella Biscotti, J’ai rêvé que tu te transformais en chat.... cat... ha ha (2013 ; sculptures de compost de différentes tailles, installation sonore de 60 minutes, 12 dessins encadrés, 34 x 34 cm chacun). Vue de l’installation, WIELS, Bruxelles (2014). Ph. Crédit Sven Laurent. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

|

| Rossella Biscotti, J’ai rêvé que tu te transformais en chat... cat... ha ha (2013 ; taille variable sculptures en compost, installation sonore de 60 minutes, 12 dessins encadrés, 34 x 34 cm chacun). Vue de l’installation, Biennale de Venise 2013. Ph. Crédit Ilaria Zennaro. Avec l’aimable autorisation de Wilfried Lentz, Rotterdam et Mor Charpentier, Paris. |

Pour conclure, j’aimerais revenir sur la Biennale de 2013, qui traitait de la dimension du rêve et qui reste l’une de vos expériences les plus connues. Rêver est une activité importante pour un artiste: je pense que nous le déduisons en partie, implicitement, de notre conversation. À votre avis, les musées et les institutions artistiques sont-ils encore capables de le faire aujourd’hui?

Ce serait bien ! D’après mon expérience, plus les institutions sont grandes, plus elles deviennent des machines, et il est donc très difficile de les rationaliser, de les rendre capables d’accueillir des inspirations, des rêves, des projets qui sont ou semblent impossibles ou difficiles à réaliser. D’après ma propre expérience, ce que j’essaie de faire avec ma méthode de travail, c’est d’agréger des institutions, puis de travailler un peu à la fois et de rassembler progressivement des institutions qui, autrement, ne seraient jamais ensemble (peut-être parce que (peut-être parce qu’elles viennent de contextes différents), dans le but de réaliser quelque chose de grand, et il est clair que cela prend du temps, que le travail peut avoir une gestation complètement différente, mais c’est certainement aussi une méthodologie qui permet beaucoup de liberté, et cette idée de liberté est liée, dans mon expérience, à l’idée de rêve. Cette année, par exemple, je suis retourné à Carrare pour créer une œuvre de la Biennale internationale de sculpture 2010, où j’avais remporté le prix Michelangelo, qui consistait en un grand bloc de marbre que je n’avais jamais pensé utiliser, mais à un moment donné, j’ai changé d’avis et j’ai pensé à l’intégrer dans un projet appelé The Journey, à le faire voyager dans la Méditerranée et, à la fin, à le relâcher dans les eaux internationales. C’est un projet que j’avais présenté avec un scénario à la Quadriennale de Rome en 2016, puis je l’avais re-présenté au Van Abbemuseum d’Eindhoven en produisant une série de cartes et en analysant la stratification sociale, géologique et politique des lieux de la Méditerranée en tant que lieu qui accueillera ce bloc, dans un voyage performatif qui se déroulera dans les eaux internationales. Ce bloc, dans un voyage de performance qui réunit le Kunstenfestival à Bruxelles, Dream City qui est un festival de danse et de performance à Tunis, Blitz qui est un espace sans but lucratif à Malte, et d’autres institutions internationales à confirmer. Ainsi, grâce à toutes ces institutions, je serai en mesure de réaliser un projet qui, autrement, serait irréalisable. Un rêve, en somme.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.