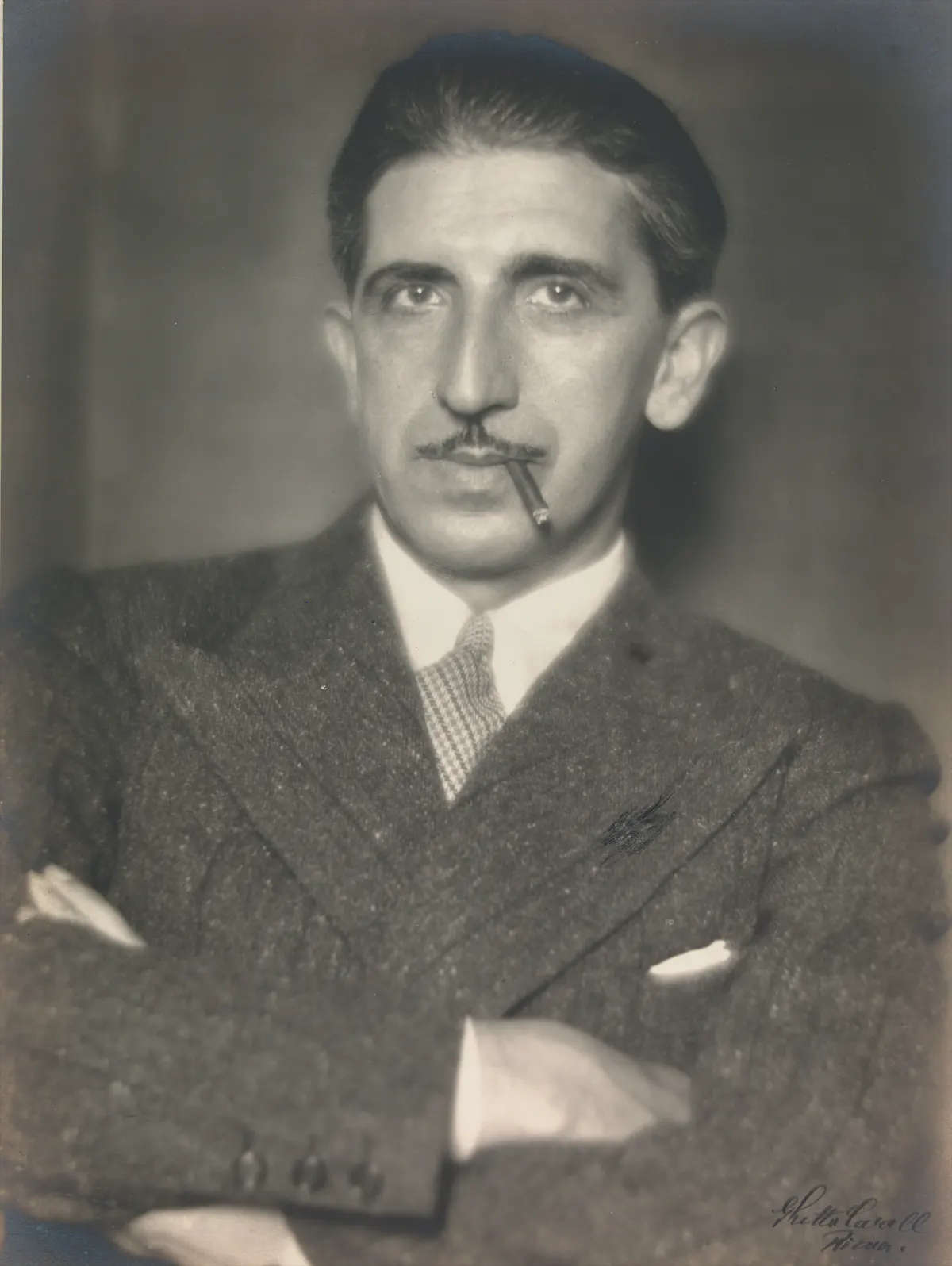

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses études ont été consacrées à la relecture de l’œuvre historique et critique de Roberto Longhi. Un signe que Longhi est entré dans la phase du processus historique qui devra établir sa canonisation définitive ou non. Une tâche ardue si l’on pense que, pour quelqu’un comme Gianfranco Contini, Longhi a été l’un des plus grands prosateurs italiens du XXe siècle, mais qu’à l’étranger, il est aujourd’hui peu lu et peu connu en raison de son style d’écriture qui le rend difficile à traduire (un autre qui paie le même prix, et peut-être même plus, est Giovanni Testori). Signe de cette nouvelle attention portée à son parcours, Einaudi a publié il y a quelques mois un recueil des écrits de Longhi dans la collection Milleniums. Il s’agit en fait d’une réédition du célèbre Meridiano Mondadori, paru en 1973, trois ans après la mort du critique, édité par Gianfranco Contini (sous l’œil attentif d’Anna Banti), mais avec deux ajouts : un noyau de photographies en couleur et les notes critiques rédigées par 31 chercheurs en guise d’introduction à chaque texte de l’anthologie. Curieusement, malgré le format très différent des deux livres, les pages du Meridiano et celles du Millennium sont à peu près les mêmes (un peu moins de 1200). La rédaction générale est assurée par deux expertes en la matière, Cristina Acidini et Maria Cristina Bandera, qui rédigent également l’introduction, à laquelle s’ajoute une note introductive de Lina Bolzoni, l’une des plus grandes expertes en matière de rapports entre textes et images.

La précieuse édition n’efface pas le désaccord substantiel concernant le choix d’éliminer du volume toute la partie initiale qui, dans le Meridiano, résumait les textes d’Emilio Cecchi, Gianfranco Contini, Giuseppe De Robertis et Pier Vincenzo Mengaldo, calibrés et destinés à mettre en valeur le style d’écriture et le génie littéraire de Longhi en tant que prosateur d’art. On pourrait dire que dans cette approche, les évaluations critiques de Longhi ont pesé moins lourd que sa grandeur en tant qu’écrivain, grand aussi pour ses idiosyncrasies qui, sous le fouet d’un tel dompteur de bêtes, sont devenues des intuitions antiphrastiques de chemins à suivre “au contraire”.

On ne comprend pas pourquoi reprendre intégralement l’anthologie ordonnée de Contini, palimpseste, reproduire même le titre Da Cimabue a Morandi, sans la moindre variation dans le choix des textes, mais éliminer complètement les appareils au lieu de les mettre à jour, s’appropriant ainsi indûment un travail effectué par des critiques de rang, tout en excluant leurs essais de cette nouvelle édition. Pourquoi ne pas plutôt intégrer le volume avec d’autres textes célèbres qui n’y figurent pas, par exemple celui sur le Caravage de 1952, à placer à côté de celui de 1968 publié ici, en soulignant les différences conceptuelles ? Et peut-être ajouter en annexe le texte de l’introduction à l’exposition de 1951, en soulignant qu’entre la première édition du catalogue et la réimpression un mois après l’ouverture de l’exposition, Longhi a apporté à son introduction quelques “corrections” essentiellement stylistiques, pour montrer que même les grands ont la tentation de corriger les livres imprimés, mais surtout pour prouver l’importance de l’écriture dans le travail critique de Longhi. Car le style, c’est cela : reconnaître ce qui est à soi, ce qui ne peut être changé, comme la couleur des yeux ou l’empreinte digitale, et le prouver sur le terrain en lisant la réalité, en l’occurrence les artistes, les œuvres et les évolutions historiques. Et dans ce cas, pourquoi exclure les textes introductifs du Méridien, au lieu de les déplacer dans une annexe ad hoc? C’est comme si l’on avait voulu emprunter un chemin différent de celui indiqué par Contini, sans pouvoir nier le palimpseste anthologique, afin de souligner davantage le poids des intuitions critiques de Longhi au sein de l’historiographie de l’art. Mais n’était-ce pas dès le début un sujet où Longhi, en tant que prodigieux connaisseur et critique, s’enorgueillissait d’exhiber précisément un langage aux accents poétiques et littéraires comme moyen privilégié d’interprétation et d’expression de son corps-à-corps avec l’objet de sa critique ? L’écriture comme méthode, car la critique, contrairement à ce que pensent les universitaires, est un savoir et non une science. Et en tant que tel, tout jugement a sa relativité, car il peut être confirmé ou modifié par le même critique des années plus tard, jusqu’à infirmer ses propres opinions.

Le fait remarquable chez Longhi est précisément la résilience de son écriture critique, même lorsqu’elle se présente sous forme d’hyperbole (Testori, sur cette voie, l’avait suivi en ajoutant les sonorités de l’écrivain polymorphe qui s’occupait, contrairement à son maître, de poésie, de roman, de théâtre, d’invectives politiques, en transférant leurs substances dans la critique d’art). Faire parler les œuvres à travers le langage verbal, l’ecphrasis, est un choix que certains de ses propres disciples ne considèrent peut-être plus comme actuel (où sont aujourd’hui les critiques qui savent placer à côté de l’œuvre un mot évocateur qui ne se réduit pas à des périphrases techniques ou conceptuelles ? J’ai d’ailleurs abordé cette question dans l’article précédent sur l’exposition Mendrisio). Qu’il s’agisse de la maîtrise du conservateur ou du responsable de musée, ou d’une froideur substantielle induite par l’accoutumance aux médias numériques qui favorisent les approches anaffectives, beaucoup considèrent aujourd’hui la critique comme une profession qui ne peut plus fonctionner sans se plier aux instruments scientifiques, aux diagnostics variés des images et des matériaux, à la séparation analytique progressive entre l’œuvre et l’artiste. Longhi a toujours défendu la primauté de l’œil, l’avantage du connaisseur: “d’abord les connaisseurs, ensuite les historiens”. Dans cette optique, il aurait été très important de placer en annexe du Millénaire de Longhi l’un des textes “paradigmatiques” de Longhi, les Proposte per una critica d’arte (Propositions pour une critique d’art ), qui ont lancé la revue “Paragone” en 1950. Le palimpseste indiqué de manière transversale dans l’histoire de la littérature critique reste, malgré ses éventuelles limites, un exemple à méditer.

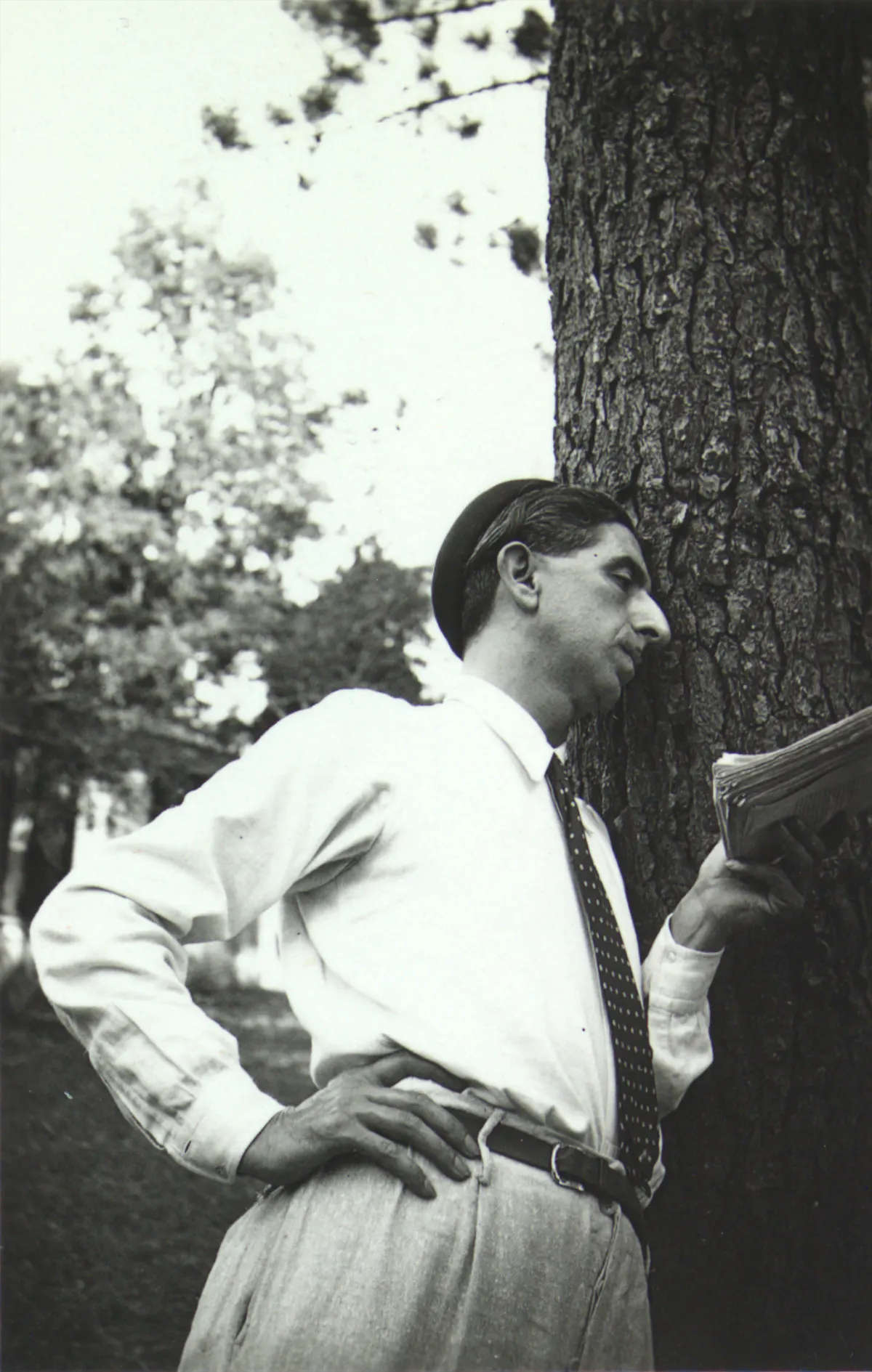

Longhi appartient à l’histoire de la littérature aussi pour cela ; mais sa vision du langage critique comme expression poétique à travers l’ecphrasis, sans recevoir de réfutation, est cependant relativisée par un historien et critique comme le français Henri Focillon, qui a su exprimer dans le style le plus classique une vision ouverte à la modernité. classique, une vision ouverte à la modernité, à partir de la philosophie d’Henri Bergson, en particulier la durée et l’élan vital, qui le rendent également ouvert à la dimension humaine avant la dimension humaniste. La durée est la perception subjective du temps tandis que l’élan vital est ce décalage produit par la créativité humaine qui conduit à des développements évolutifs. L’Éloge de la main de Focillon reste l’un des textes théoriques les plus prégnants produits par la critique d’art du XXe siècle, en pendant à La vie des formes: des intuitions reprises par l’historien français dans les années 1930. Sa vision, dans son cas, ne dépend pas d’une ouverture générique à l’expérience de l’homme concret, mais de la “pratique” qu’il a mûrie en acquérant les compétences en dessin, aquarelle et gravure en fréquentant l’atelier de son père, Victor Focillon, un artiste sans grand génie mais très habile dans l’exercice des techniques, y compris la peinture, dès son plus jeune âge. Focillon reste, également pour cela et pour ses essais historiques et critiques, un auteur non moins important que Longhi, pour lequel j’ai toujours lu avec une certaine perplexité des déclarations comme celle du titre de l’essai de Tommaso Tovaglieri Roberto Longhi “le mythe du plus grand historien de l’art du XXème siècle” publié par Saggiatore. Il s’agit d’une excellente évocation, d’un interminable docu-film de six cents pages, qui met en scène les cent personnages qui se sont succédé dans la vie de Longhi, avec le choix surprenant de commencer à rebours, à partir de la mort du critique, le 3 juin 1970 à Florence. Avec le mélodrame des adieux, Tovaglieri inaugure son palimpseste, mais en reproduisant essentiellement la condition absolue du mythe depuis le début : Longhi est capable de voir là où personne ne voit encore“, c’est-à-dire un devin des détails qui le conduisent à l’identification d’un auteur (c’est aussi la substance de la fameuse ”énigme“ que Longhi proposait à ses étudiants en leur demandant de deviner qui était l’auteur d’un tableau à partir d’un simple lambeau de l’œuvre). Mais ce ”renversement de la chronologie d’une vie“ sert de méthodologie pour tenter de faire tenir ensemble l’histoire personnelle de Longhi et celle du devin de l’histoire de l’art. Ainsi, d’Arcangeli et des autres critiques prêchés dans l’exposition de Mendrisio, le mantra reste inévitablement celui-ci : ”nous ne pouvons pas ne pas nous appeler Longhiens".

Récemment encore, Keith Christiansen, l’un des principaux spécialistes du caravagisme, introduisant le catalogue de la rétrospective organisée au Palazzo Barberini, citait Bernard Berenson qui, dans son essai sur les “incongruités” du caravagisme, écrivait : “Le sophisme de la plupart des chercheurs, philosophes et critiques consiste à vouloir trouver la vie privée d’un artiste dans le caractère et les qualités de son art”. C’est pourquoi Christiansen ajoute : “Cet essai s’oppose à ce que l’immense talent artistique du Caravage et son succès en tant que peintre soient réduits à un simple reflet des événements extérieurs de sa biographie”. Affirmer que dans le Goliath de Borghèse, Caravage a peint son autoportrait d’homme désespéré et mélancolique, c’est le rabaisser ? D’autre part, si nous affirmons, comme je le pense, que Vélasquez est le plus grand peintre de tous les temps, et donc aussi du Caravage, cela reviendrait-il à enlever quelque chose au génie absolu de Merisi ? Vélasquez peintre suprême, mais Caravage plus artiste que lui, pourrait-on dire. C’est-à-dire plus capable de traduire l’humain sous forme picturale, peut-être avec moins de perfection dans l’exécution. Un vieux refrain veut que l’imperfection soit le chemin de la perfection. Et le Caravage le suit jusqu’au bout, comme l’écrit Giambattista Marino dans l’Atlante Nano: “Et qui dira que de tous les autres chrétiens / je ne suis pas plus gracieux et plus galant, / si en moi même le défaut devient grâce, / et que l’imperfection me rend parfait ? Le Caravage n’était certainement pas aussi ironique, mais la question doit être posée : certaines imperfections, par exemple lorsqu’il doit peindre ses mains, rendent-elles son art moins grand ? ”Mais rien ne prouve que Caravage ait considéré son art comme un moyen d’exprimer sa personnalité. Il n’y a pas non plus de preuve d’un artiste obsédé par l’introspection, comme dans le cas de Rembrandt, dont l’incomparable série d’autoportraits semble témoigner de l’évolution de sa construction personnelle en tant qu’artiste et en tant qu’être humain", conclut M. Christiansen. Je laisse au lecteur le soin de déterminer dans quelle mesure ces affirmations sont compatibles avec ce que nous savons et voyons du Caravage. Cependant, je voudrais souligner que le fait d’évoquer Berenson et d’affirmer l’inadéquation entre l’œuvre et l’introspection de Merisi a la saveur d’une prise de distance par rapport à la ligne longinienne et, si l’on veut, bantienne.

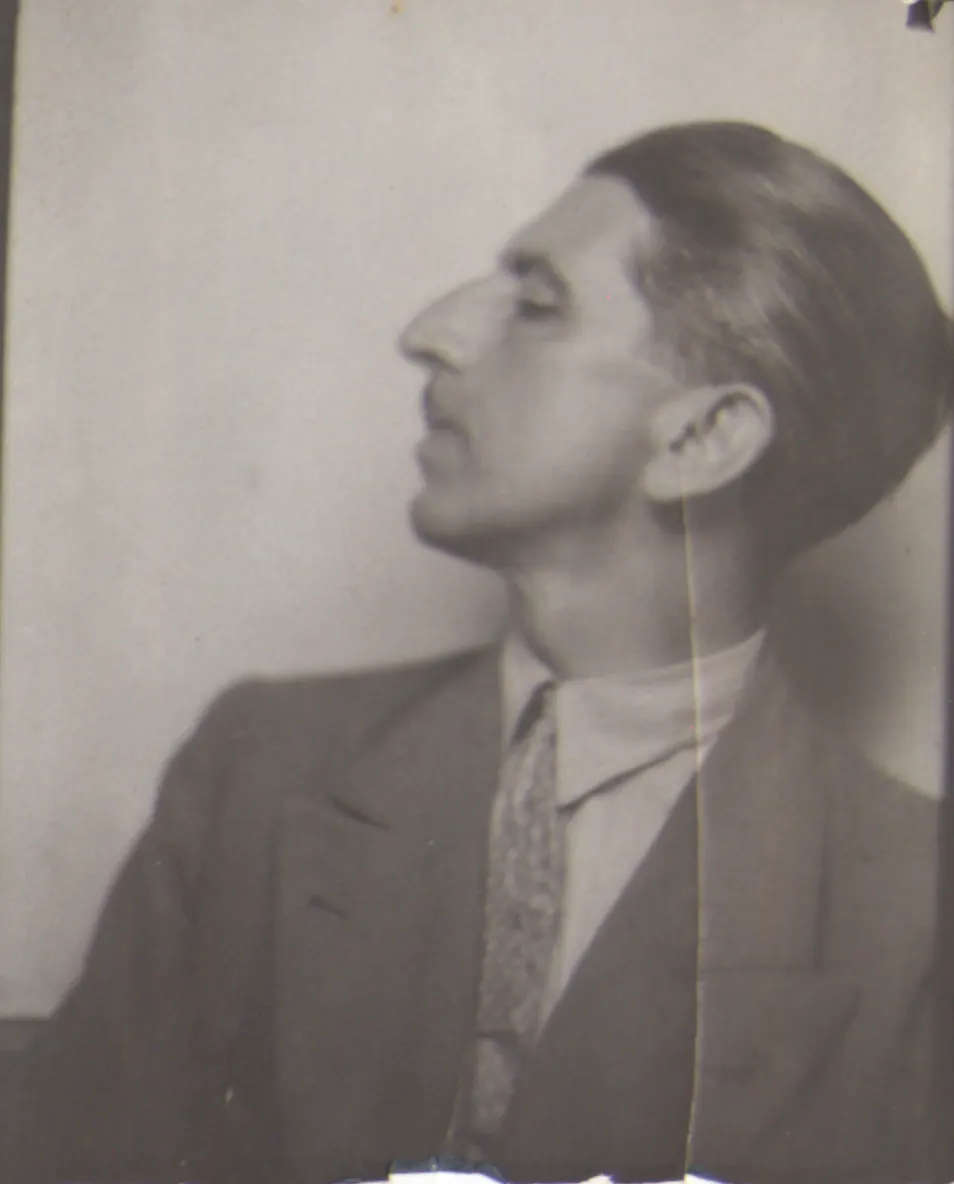

Dans le catalogue de l’exposition Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti, à la Villa Bardini de Florence jusqu’au 20 juillet, Fausta Garavini écrit, à propos d’Anna Banti, que "le beau Lotto peut être considéré comme un livre “longhien” pour sa recherche d’un langage figuratif qui recrée avec la plume, pour ainsi dire, le travail du pinceau“. La plume d’Anna Banti, en revanche, est celle de la romancière qui, si elle se montre une lectrice sensible des tableaux, reconstruit les vicissitudes troublées de l’artiste avec l’intention de découvrir l’homme dans le peintre”. La romancière est consciente que cette voie peut conduire à des erreurs, mais “plus que la simple restitution des faits, la fiction permet de s’approcher de la vérité”. Si Berenson, conscient de blesser l’orgueil de Longhi, disait que le génie de la famille c’était elle, Anna Banti, anagrafe Lucia Lopresti (une idée partagée à sa manière par Emilio Cecchi lui-même), on peut plutôt observer qu’après avoir rencontré sa future femme, le langage de Longhi évolua de l’expressionnisme histrionique dans la veine de l’art de la peinture à l’art de la peinture.d’un expressionnisme histrionique dans la veine de Voce, où il excellait aussi dans les inventions plastiques, vers une forme plus littéraire, mais toujours évocatrice, où la mimesis linguistique qui génère l’ecphrasis se déplace avec l’humilité de celui qui est conscient qu’il ne peut jamais y avoir d’identification entre l’image et le mot parce qu’il s’agit de deux idiomes de nature différente et irréconciliable.

L’exposition de Florence, organisée par Cristina Acidini, présidente de la Fondazione Longhi, et Claudio Paolini, est accompagnée d’un catalogue publié par Mandragora, riche en matériel iconographique, avec plusieurs aperçus sur Banti, qui apparaît comme la fidèle gardienne de l’œuvre de Roberto, mais qui expérimente aussi, après la mort de Longhi, une liberté différente dans son propre travail d’auteur. Le chef-d’œuvre de l’entreprise primée Il Tasso - la maison des deux auteurs - a été la création de la revue “Paragone”, dont les numéros sont alternativement consacrés à l’art et à la littérature. La scène de la critique est inscrite dans la matérialité même des numéros qui paraissent mois après mois depuis 1950. L’idée vient sans doute de Longhi, qui avait déjà fondé et dirigé d’autres revues d’art, mais la naissance de la revue est sans doute une initiative partagée avec Anna Banti, même si la couverture des numéros porte la mention “Fondé par Roberto Longhi”. Et c’est précisément cette séparation “interne” des compétences - artistiques/littéraires - qui reflète un antagonisme subtil qui a longtemps pénalisé Banti par rapport au mythe que Longhi deviendra définitivement après l’exposition Caravaggio de 1951. Une ombre qui s’éclaircit peu à peu pour laisser place au jugement de Banti comme l’un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle.

Le catalogue de l’exposition est plutôt un livre de différents auteurs, vingt pour être précis, suivi d’un répertoire des œuvres exposées, presque marginal dans le volume et dans la séquence duquel il faut noter les nombreux portraits que Longhi a peints de sa femme. Le seul bémol est le titre, qui exploite une fois de plus le mythe du Caravage, dont le Ragazzo morso da un ramarro (Garçon mordu par un lézard, qui est en fait un lézard) est exposé pour attirer le public. Mais il ne faut pas oublier que la collection de Longhi comprend des œuvres de Borgianni, Valentin de Boulogne, Jusepe de Ribera (mais en sachant que Longhi n’aimait pas la peinture de Ribera parce qu’elle était trop analytique, et que c’est pour cette raison qu’il ne comprenait pas que la main de Spagnoletto était la même que celle du Maître du Jugement de Salomon, qu’il croyait être de la région française, une restitution qui a eu lieu il y a 20 ans avec les essais de Gianni Papi qui ont eu pour effet de reconsidérer l’influence de Ribera à Rome avant son départ pour Naples). Le grand maître de l’exposition est évidemment Morandi (tout comme les textes de Longhi qui lui sont consacrés clôturent également l’anthologie Meridiano/Millenni), avec onze œuvres, rejoint par Carrà, Morlotti et Maccari.

Parmi les essais publiés ces dernières années, citons celui de Marco M. Mascolo et Francesco Torchiani, Roberto Longhi. Percorsi tra le due guerre, publié par Officina libraria, est peut-être celui qui m’a le plus fait réfléchir sur certaines questions apparues au cours des deux dernières décennies, me convainquant que nous sommes maintenant au point nodal où, pour valoriser Longhi, il est nécessaire de le “démythifier” ; de “revoir Longhi”, par exemple, en commençant par ses antipathies. Il s’agit d’entretenir le mythe sans le rejeter. Et partir de Keine Malerei (“Pas de peinture”) - titre d’un essai écrit en 1914 et resté inédit jusqu’en 1995, date de la publication par Cesare Garboli de Il palazzo non finito, un important volume d’inédits de Longhi écrits entre 1910 et 1926 - peut porter ses fruits dans la reconsidération globale de l’œuvre de l’artiste. Dans cet essai “idiosyncrasique”, Longhi s’attaque sans demi-mesure à tout l’art de la Renaissance du Nord. Le ton est saccadé : “... Ou bien cet odieux agneau cessera une fois pour toutes de glisser de la pelouse en pente vers la fontaine... ”(il vidait ses glandes à poison pour exprimer son aversion pour Van Eyck et l’autel de l’agneau mystique à Gand). L’équipe de Keine Malerei comprenait également Dürer, Holbein, Fouquet, Memling et divers autres peintres français, flamands et allemands : “tous ensemble - rien”, conclut impitoyablement le procureur. Qu’est-ce qui le gênait ? Il ne pouvait pas aimer le réalisme nordique dans lequel il ne voyait qu’un exhibitionnisme technique, une mimesis de la réalité, mais sans art.

Le livre de Mascolo et Torchiani est utile pour la ponctualité avec laquelle il résume les hauts et les bas intellectuels du grand critique : du rapport contrasté avec l’esthétique de Croce - suivi avec réserve dans sa jeunesse, avec des distances prises avec les abstractions idéalistes, puis le retour dans les années 1940 aux positions de Croce, utiles pour se libérer de cette phase turbulente qui l’a vu collaborer avec Bottai au niveau ministériel -, jusqu’à sa démission de l’Université de Bologne, où il s’était rendu pour étudier la philosophie de l’art, en passant par l’histoire de l’art. de Bologne, où il avait accédé à la chaire en 1934, avec l’avènement de la République sociale, mais d’abord avec la fameuse conférence florentine de 1941 sur l’art italien et l’art allemand, où les idiosyncrasies de sa jeunesse, bien qu’avec des réserves inégalées sur Dürer, se dissolvent dans une évaluation qui peut se résumer dans l’idée de “distinguer pour unir” (dans un sens non raciste et non nationaliste). L’universel dans le particulier, en somme, au-delà de tout régionalisme.

Longhi n’a jamais été un opposant au fascisme : en 1932, il avait eu la carte de membre du parti sans laquelle il était difficile de faire quoi que ce soit en Italie et, en 1935, il avait juré fidélité au régime ; “routine bureaucratique” qui, formulée ainsi, fait frémir, étant donné que son “compromis” avec la réalité politique n’est pas tombé même lors de l’adoption des lois raciales de 1938, période où il était à Rome coopté par Bottai. Garboli résume bien la situation lorsqu’il parle du syndrome qui “l’a poursuivi toute sa vie, comme les pellicules qui brillaient de plus en plus, avec le temps, sur ses vestes en cachemire bleu”, ou du "Longhi Keine Malerei“ : ”avant-gardiste, futuriste, idéaliste, topicaliste, nationaliste, anti-passatiste, vocaliste", qui pendouille avec un “langage capricieux, fumeux, intraduisible, fait pour étonner, enchanter, séduire, fait pour exprimer plutôt que pour communiquer, et destiné uniquement aux compatriotes”.

Enfin, je voudrais mentionner que Longhi était à Rome après avoir obtenu son diplôme et qu’il a collaboré avec Adolfo Venturi et le magazine “L’Arte”. À cette époque, Aby Warburg est également à Rome pour discuter avec Venturi de l’organisation du 10e Congrès international d’histoire de l’art qui se tiendra en 1912 au Palais Corsini sur le même thème que Longhi abordera en 1914 : l’Italie et l’art étranger (essentiellement l’art de l ’Europe du Nord). C’est là que Warburg fait sa fameuse interprétation zodiacale des fresques du Palazzo Schifanoia. À l’époque, certains chercheurs allemands voyaient dans l’art du sud de l’Europe - comme l’a dit l’archéologue Julius Schübrin - une “contrainte du sang et de l’instinct”. Hans Belting a récemment écrit que les attentes du gouvernement prussien lors de ce congrès jouaient le jeu de “l’Allemagne contre le reste du monde”. Longhi a certainement suivi la discussion, mais je ne sais pas s’il a rencontré Warburg (le rapport sur les fresques de Schifanoia, pourtant mené sur des lignes allégoriques et symboliques, a certainement dû attirer son attention). La supériorité nordique que les historiens allemands ont exprimée dans leurs rapports deux ans plus tard a peut-être attisé les flammes de Keine Malerei et l’orgueil de Longhi.

L'auteur de cet article: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.