Ceux qui voulaient faire une visite curieuse au grand palais de Revere, où naquit le dernier duc de Mantoue de la lignée des Gonzague, pouvaient voir la maquette qui démontrait l’ancien jeu de la traversée du Pô en bac, avec des personnes et des marchandises, en exploitant l’énergie même du fleuve. Une intuition sûrement implantée par ces vrais travailleurs des choses du monde que furent les moines bénédictins de San Benedetto in Polirone, si proches et si obéissants à la structuration du territoire selon l’application minutieuse de leur règle : “Ora, Lege et Labora”.

Cela nous amène en l’an de grâce 1007, lorsque Tedaldo degli Attonidi (955-1012), succédant à son père Adalberto Atto en tant que grand seigneur féodal dans le système impérial, rejoignit les voies transalpines des familles nobles et voulut avoir un monastère pertinent pour lui et sa lignée, avec la formule qui fut plus tard appelée le “closter familial”. Pour cela, il transforma une ancienne chapelle près du Pô, et surtout confia l’ineunte cenobio à l’ordre bénédictin (1007). C’est plus tard que son descendant Boniface accentuera la renommée de l’ermite vénéré Siméon,

L’établissement sur la rive du fleuve répondit pleinement aux attentes du fondateur, en concentrant un bon nombre de moines qui, par une présence séculaire, régentèrent le cours du grand fleuve et de son affluent le Lirone, qui étendirent le réseau de mise en valeur des champs incultes et qui tirèrent de nombreux bénéfices de l’immensité agricole mise en valeur. Dès le début, le monastère était déjà configuré comme un organisme d’activités diverses, toutes coordonnées à la vie spirituelle, aux applications de la connaissance et au développement social de la population de la région. D’où une série d’activités sur la transformation des produits, sur l’expansion de l’architecture, tant sacrée que réceptive, et surtout sur les collections bibliographiques qui allaient de tous les types de sciences possibles aux traités bibliques, théologiques et moraux.

La longue vie de l’abbaye et son importance croissante, du Moyen Âge à la Renaissance et bien au-delà, ont évidemment suscité l’intérêt et les publications de divers historiens, formant ainsi une bibliographie aussi intéressante que très souvent complexe et difficile, rendue plus difficile par des fouilles toujours partielles et non coordonnées, mais aussi abandonnée par les documents, étant donné la dispersion incessante des archives et des collections que les derniers siècles en particulier ont dû enregistrer. Une bibliographie que nous ne citons pas ici par titre mais qui reste stimulante et riche en inductions pour de nombreuses études approfondies. Et c’est la structure monumentale du Cenobio, avec ses différentes articulations, qui attire encore aujourd’hui le regard curieux des chercheurs et des pointillistes. Si, par ailleurs, les événements historiques requièrent une méthodologie herméneutique spécifique, les réalités physiques qui existent encore aujourd’hui présentent des champs de décryptage et d’exégèse plus concrets qui se réfèrent à des événements passés, mais qui les relient à des espaces et à des fonctions au reflet plus direct, souvent eux-mêmes parlants.

La récente publication du professeur Paolo Piva, ancien professeur à l’université de Milan, qui choisit le domaine de l’art pour nous faire découvrir les événements les plus attrayants du grand complexe sacré, nous semble donc d’une grande utilité. Il s’agit du volume L’Arte nella Abbazia di Polirone. Un profil historique (2024), qui décrit très précisément tous les événements architecturaux-constructifs, puis d’ameublement et directement picturaux-plastiques qui ont enrichi au cours des siècles ce monastère, qui fut - non par hasard - un pôle de sagesse et une étape incontournable dans la géographie culturelle de l’Europe. Cette publication est d’autant plus utile qu’elle nous fait parcourir les différents dépouillements et résout le sort de nombreuses œuvres. Dans cet ouvrage, l’auteur accomplit également une tâche précieuse en clarifiant les rôles que les différents artistes ont probablement joués dans des phases qui n’apparaissent pas toujours documentées à l’origine. Une vue d’ensemble extrêmement utile - soutenue par les magnifiques photographies de Carlo Perini - qui nous guide sereinement à travers les présences actuelles et met fin à de nombreuses hésitations passées.

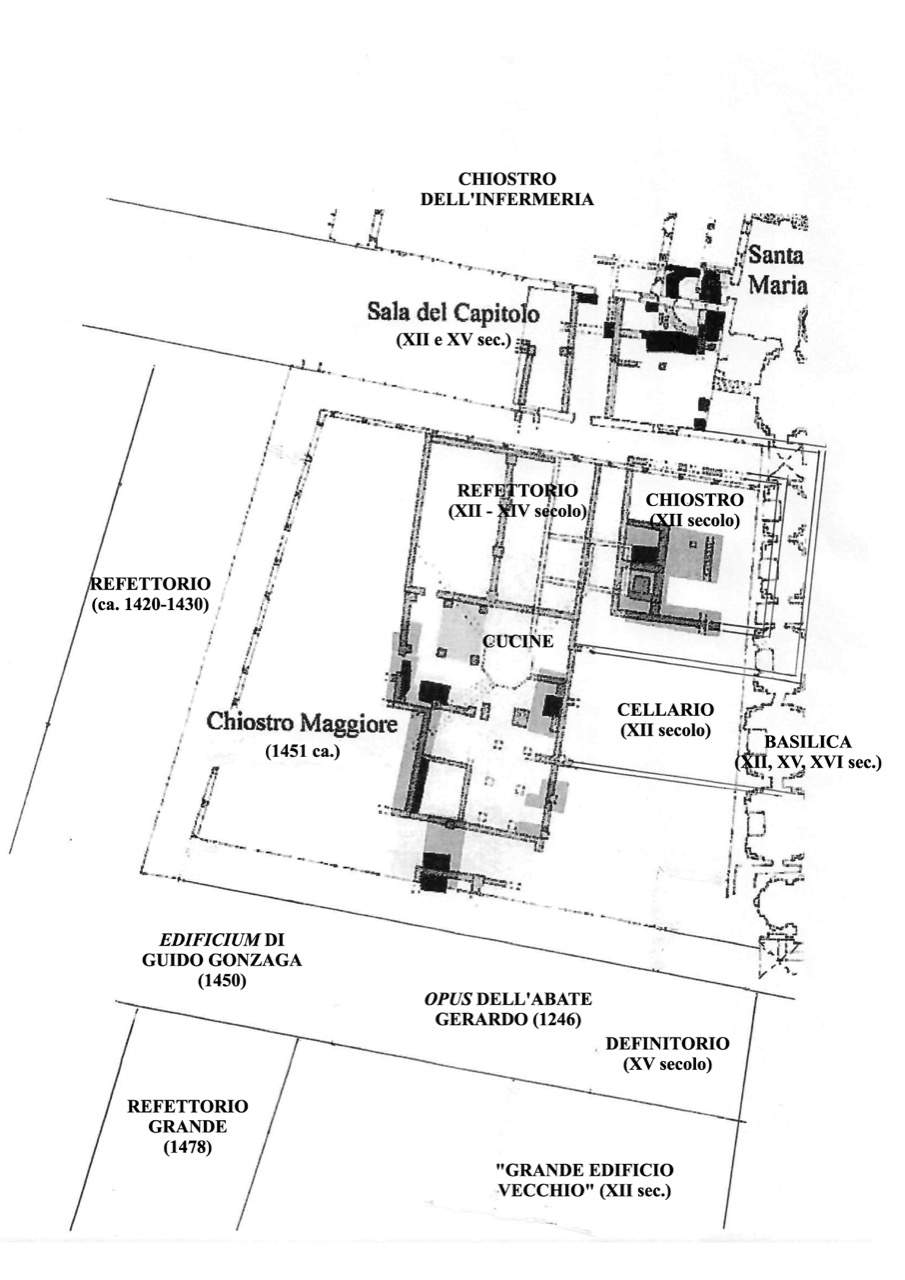

La rédaction de l’ouvrage (226 pages) comprend la révision des deux premiers chapitres d’une édition antérieure, puis le grand arc séculaire des arts appliqués par les moines et qui deviennent les protagonistes des quatre chapitres suivants. Si le noble Tedald, fils d’Atto Adalbert, doit être considéré comme le fondateur, certaines préexistences peuvent encore être documentées et rattachées à la longue période de l’Antiquité tardive comme preuve d’une localisation géographique avec ses propres tâches spécifiques. Ainsi, les deux premiers chapitres, soutenus comme tout le volume par de constantes démonstrations graphiques et photographiques d’une réelle préciosité, nous conduisent d’une lointaine chapelle de saint Siméon à la première conformation d’un véritable et propre complexe comprenant l’église de chœur, le premier cloître et le vénéré oratoire de sainte Marie, tous reliés par le cours liturgique ordonné des processions monastiques. Ces deux chapitres - très intéressants - nous accompagnent jusqu’à la fin du Moyen Âge et contiennent des éléments d’un grand intérêt comme les mosaïques du sol, dont certaines peuvent encore être admirées lors de visites actuelles, et une série de peintures aujourd’hui dispersées. Remarquable à tous points de vue est le Crucifix, récemment attribué à Michel de Florence (deuxième quart du XVe siècle), qui aurait été placé dans le mur du jubé vers la zone de l’église laïque.

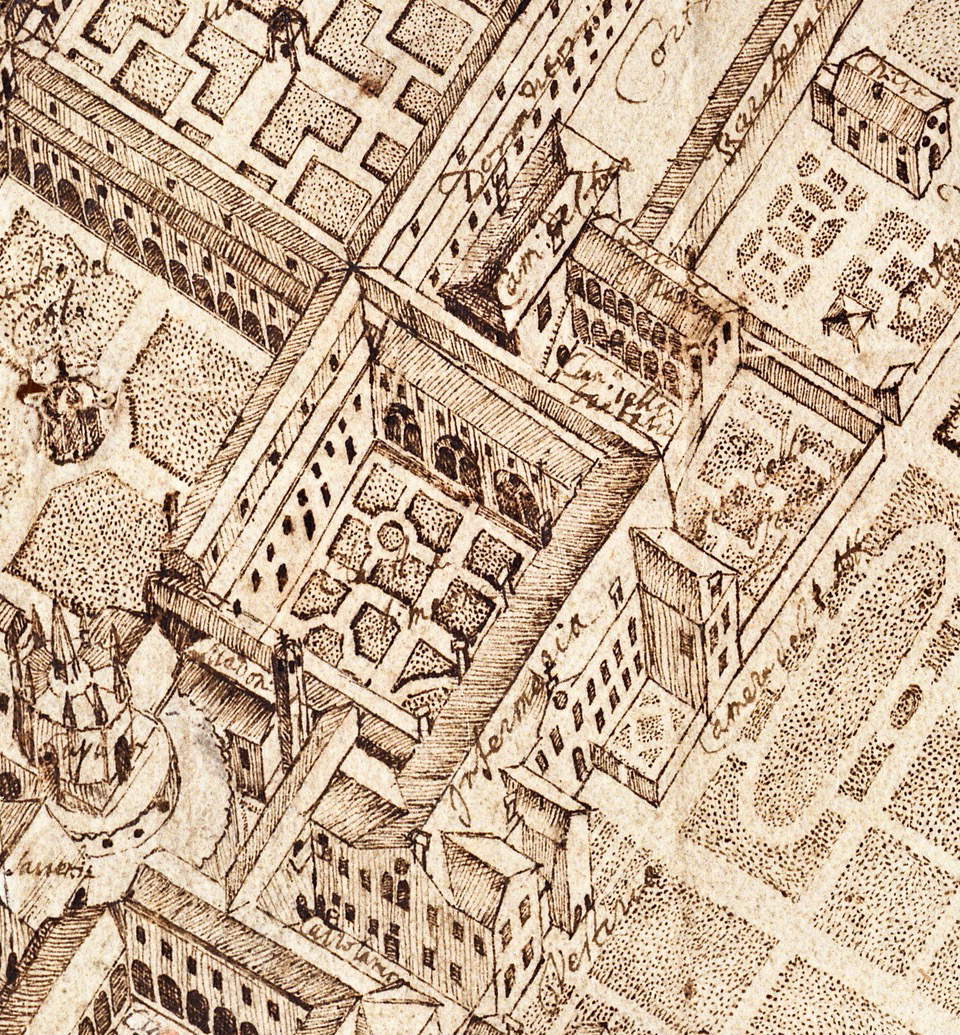

Le troisième chapitre est consacré au “long chantier du XVe siècle et à ses développements”. Ici aussi, l’auteur revoit et clarifie de nombreuses études antérieures, et examine la grande rénovation articulée qui s’est concentrée sur la construction du cloître principal, après d’importants travaux, et dont le noble Guido Gonzaga a été le moteur constant. En effet, la nouvelle bibliothèque, l’infirmerie des moines, le “definitorium” vers la basilique et surtout le grand dortoir des croisés à l’étage supérieur ont été aménagés. Le réfectoire est également attribué à 1478, une grande structure de 47 mètres sur 11,70 mètres (hauteur 11,35 mètres), tandis que tous les raccords couverts du rez-de-chaussée ont été soudés. La lecture de ces cycles notables d’interventions de maçonnerie est mise en balance avec l’ensemble des données de plans et d’élévations existant encore aujourd’hui. La discussion porte ensuite sur le début de l’ensemble multiforme construit au sud-est de la basilique, destiné aux étrangers, avec lequel en effet “l’ensemble monumental du XVe siècle de la coenobie correspond à une gigantesque entreprise de construction qui a occupé les moines pendant presque tout le siècle”.

Le quatrième chapitre, très vaste et très important, concerne tout le XVIe siècle, à partir de l’adhésion de l’abbaye à la congrégation cassinaise et de la présence de la personnalité exceptionnelle de Gregorio Cortese - l’ami de jeunesse du pape Léon X - qui a tissé une vitalité entièrement nouvelle d’œuvres, d’environnements pleins de sens et de dotations artistiques parmi les monastères du Nord. Ici, la longue étude de Paolo Piva devient vraiment indispensable pour les nombreuses connexions qu’il propose et illustre. Une première question picturale est celle de l’interaction entre l’aîné Girolamo Bonsignori et le jeune Corrège : si la porte de l’orgue avec le transport de l’Arche Sainte est désormais reconnue comme étant de Corrège, l’attribution de la fresque du Réfectoire reste encore trop débattue. L’auteur passe en revue tous les avis et toutes les étapes, insistant à juste titre sur l’état trop largement imparfait de la peinture murale où, par exemple, les architectures sont exécutées à fresque et les autres parties en placoplâtre, et rappelle que tout jugement approfondi ne peut être porté que par quelqu’un qui est monté sur l’échafaudage de la restauration. Il s’ensuit que Correggio a joué un rôle important dans cette œuvre, en résistant pleinement aux influences romaines de son voyage en 1513, et en indiquant cette entreprise polyronienne comme une étape indispensable de l’ineunte et brillante Allegri, tous déterminés à créer une ampleur spatiale - biblique et théologique - qui l’accompagnera toujours par la suite.

Le chapitre se poursuit avec le vaste examen de l’œuvre de Giulio Romano et de sa transfiguration glorifiante de la basilique du monastère, guidée par l’esprit exceptionnel de Gregorio Cortese, véritable théologien - plus tard cardinal - et guide presque magistral d’une authentique abbaye vécue dans son intégralité pour la prière et la méditation. Ici, en effet, l’accompagnement rythmique du professeur Piva révèle la complexité de l’œuvre de Giulio Romano, tant en ce qui concerne les structures porteuses romano-gothiques, insupportables mais prodigieusement rappelées à un nouveau souffle, que la conformation chorale de tout l’espace ecclésiastique et ce que l’on pourrait appeler sa force centripète, qui a convoqué tous les arts pour illustrer le chœur, le chœur, les nefs, les chapelles et le tornacoro, faisant ainsi de la belle basilique la projection même de l’édifice et de l’église. la belle basilique la projection même de la “civitas coelestis”. Une très grande exception, même au sein de l’ordre bénédictin, où un souffle assurément romain imprègne cet engagement structurel et spatial, le remplissant d’émerveillement et de lumière. Dans la grande anthologie sémantico-figurative, l’auteur étudie et démontre les choix - toujours très qualifiés - de la partition architecturale, des détails ornementaux, des commandes artisanales spéciales (voir la superbe aventure du chœur en bois), et de la compétition dense des retables et des peintures murales. Dans ce dernier domaine, on retrouve idéalement la présence réelle d’authentiques chefs-d’œuvre comme les œuvres de Paolo Veronese, Anselmo Guazzi, Lattanzio Gàmbara, Mazzola-Bedoli et d’autres. Le couronnement est la présence magnifique de la statuaire d’Antonio Begarelli, datant de la moitié du XVIe siècle, qui orne encore aujourd’hui les pronaos et la grande basilique. Mais un effort vraiment organique qui unit tous les appareils liturgiques est celui de la sacristie, qui enthousiasme encore le visiteur. L’ensemble du traitement du chapitre éclaire chaque événement et organise une série de connexions de “mérite” qui touchent les maîtres, les sujets et les dates dans un arrangement historique qui devient ainsi le cadre nécessaire à la connaissance culturelle actuelle du monastère.

Le cinquième chapitre est consacré aux XVIIe et XVIIIe siècles, une période au cours de laquelle, pour des raisons historiques, les propensions artistiques ont diminué, mais qui - curieusement - a préparé le terrain pour ce que l’auteur appelle “la formation d’un mythe”.

Dans la première partie de cette période, en effet, le souvenir de Mathilde réapparaît dans ce que nous pourrions appeler la deuxième tombe, tandis que le corps reste dans la petite église de Santa Maria, attendant idéalement l’appel romain du pape Urbain VIII Barberini (1630). L’auteur porte ici son attention et la nôtre sur l’incontournable chapelle de la sacristie, où les échos baroques proposent une série de solutions vraiment séduisantes et où était conservé le crucifix en bronze encore visible, une œuvre admirable que Marco Scansani a comparée de manière convaincante à Alessandro Algardi.

Cependant, les engagements architecturaux des abbés dans la seconde moitié du XVIIe siècle se sont concentrés sur la transformation des chambres d’hôtes et sur l’élaboration de l’escalier monumental correspondant. Nous nous trouvons dans la zone monastique au sud-est de la basilique et celle-ci devient la partie solennelle, où la somptueuse montée vers le piano nobile est ornée par les stucs du célèbre Giovanni Battista Barberini, artiste international à la créativité ininterrompue qui a laissé au Polirone, à partir de 1674, des décorations d’une “grande force plastique et d’une grande tendresse”. L’escalier rassemble en effet une culture vaste et complexe, presque mémorable, et sert de pivot idéal pour toute la rénovation du Chiostro dei Secolari et des deux nouveaux appartements aménagés sous la supervision attentive des Gonzague. La fin du XVIIe siècle et le siècle suivant ont vu la statue en pierre de Matilde, haute à l’extérieur, la façade de l’Église Majeure telle que nous la voyons aujourd’hui, une application dense de l’artisanat ornemental, et la séquence picturale des toiles de l’école véronaise dans laquelle Giambettino Cignaroli a excellé. Mais le XVIIIe siècle est aussi celui d’initiatives artistiques et culturelles déroutantes, qui n’ont pas échappé à l’attention précise de l’auteur.

Le chapitre six, court et final, s’intitule significativement “Épilogue. Dilapidation d’un patrimoine culturel” et énumère trop d’interventions de fausse restauration, d’enlèvement et même de destruction qui se sont malheureusement multipliées au cours du XXe siècle. Le dommage le plus dramatique a été infligé en 1985 à la fresque de Correggio, qui a été ruinée de plusieurs manières, tandis que les jardins du cloître ont été modifiés et que les élévations du cloître principal ont été défigurées. Mais enfin, pour restaurer, aujourd’hui plusieurs restaurations encore en cours apparaissent résolument appréciables.

La publication du professeur Piva devient donc un miroir nécessaire et fiable des vicissitudes d’un ensemble monumental incomparable, et invoque noblement toute l’attention et le soin pour la continuité de la vie de cet auguste atelier de la foi et de l’art sur les rives du grand fleuve.

L'auteur de cet article: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.