Chi volesse compiere una curiosa visita al grande Palazzo di Revere, là dove nacque l’ultimo duca di Mantova della stirpe dei Gonzaga, potrebbe vedere il modellino con il quale si dimostra l’antico gioco dell’attraversamento dei traghetti sul Po, con persone e merci, sfruttando l’energia stessa del fiume. Un’astuzia sicuramente impiantata da quei veri operai delle cose del mondo che furono i monaci benedettini di San Benedetto in Polirone, così vicini e così obbedienti a strutturare il territorio secondo l’attenta consegna della loro regola: “Ora, Lege et Labora”.

Questo ci porta all’anno del Signore 1007, quando Tedaldo degli Attonidi (955-1012), subentrando al padre Adalberto Atto come grande feudatario nel sistema imperiale, si affiancò ai modi transalpini delle nobili famiglie e volle avere per sé e per la sua stirpe un monastero pertinente, con la formula che poi fu detta del “family closter”. Per questo trasformò una antica cappella nei pressi del Po, e soprattutto affidò l’ineunte cenobio all’Ordine Benedettino (1007). Sarà più tardi che il suo discendente Bonifacio accentuerà la fama del venerato eremita Simeone,

L’insediamento in riva al fiume corrispose in pienezza alle attese del fondatore concentrando un buon numero di monaci che attraverso una presenza secolare regimentarono il corso del grande fiume e del Lirone immissario, che distesero la rete delle bonifiche sui campi incolti, e che trassero molti benefici dalle vastità agricole portate a buon frutto. Il monastero già si configurava, sin dall’inizio, come un organismo dalle diverse attività, tutte coordinate alla vita spirituale, alle applicazioni del sapere, e allo sviluppo sociale della popolazione che afferiva alla zona. Di qui una serie di attività sulle trasformazioni dei prodotti, sull’ampliamento delle architetture, sacre e ricettive, e in modo particolare sulle raccolte bibliografiche che spaziavano da ogni tipo di scienza possibile ai trattati biblici, teologici e morali.

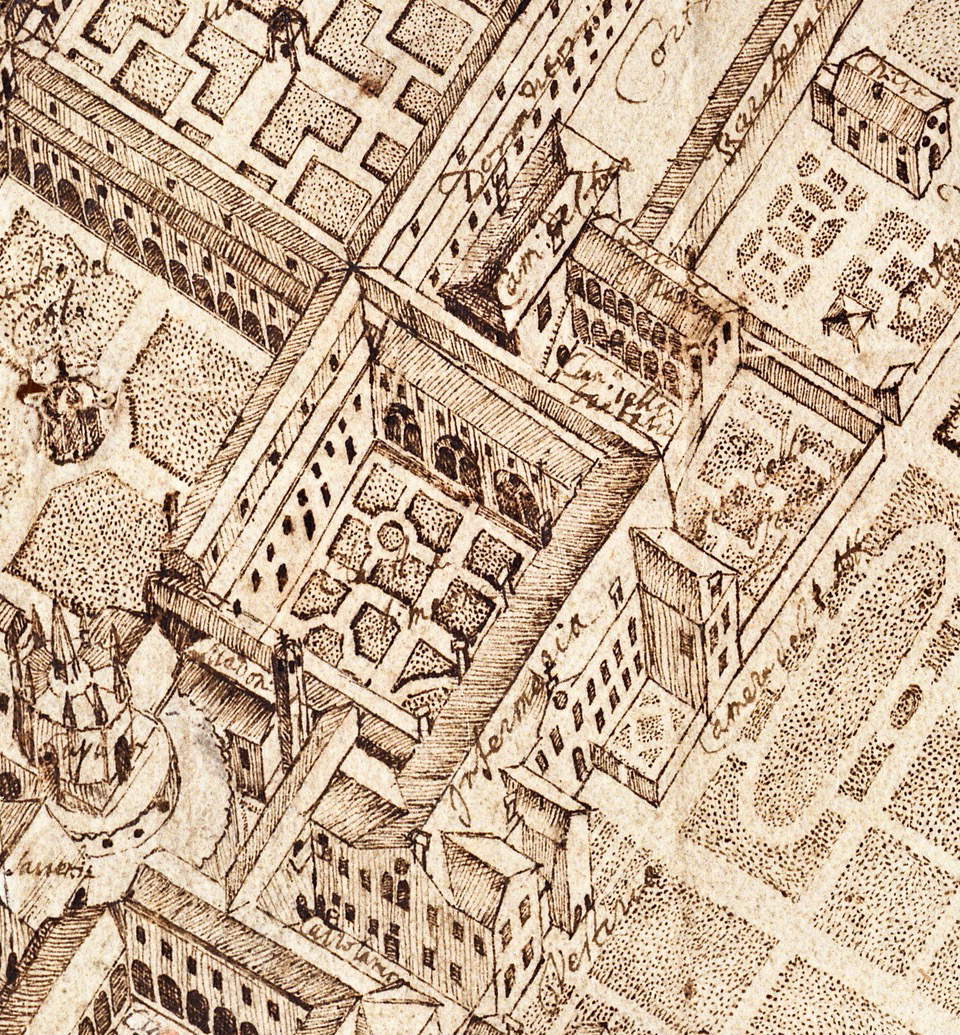

La lunga vita dell’abbazia e la sua importanza crescente, dal Medioevo al Rinascimento e ben oltre, ha ovviamente attirato l’interesse e le pubblicazioni di diversi storici, formando così una bibliografia tanto interessante quanto molto spesso intricata e difficile, resa più ardua da scavi sempre parziali e non coordinabili, ma pure abbandonata dai documenti, stante la implacabile dispersione degli archivi e delle raccolte che soprattutto i secoli recenti hanno dovuto registrare. Una bibliografia che qui non citiamo per titoli ma che rimane pur sempre stimolante e ricca di induzioni per molti approfondimenti. Ed è la struttura monumentale del Cenobio, con le sue svariate articolazioni, che ancor oggi attira l’occhio indagante di ricercatori e puntualizzatori. Se peraltro le vicende storiche richiedono la loro specifica metodologia ermeneutica, le realtà fisiche tuttora esistenti presentano campi più concreti di decrittazione e di esegesi che rimandano a vicende passate, ma che le legano a spazi e funzioni di più diretta specchiatura, non raramente esse stesse parlanti.

Ci appare così di grande aiuto la recente pubblicazione del professor Paolo Piva, già cattedratico all’Università di Milano, che sceglie l’ambito artistico per condurci nelle vicende più attraenti del grande complesso sacro. Si tratta del volume L’Arte nella Abbazia di Polirone. Un profilo storico (2024) che puntualizza con estrema accuratezza tutte le vicende architettoniche-costruttive, eppoi arredative e direttamente pittorico-plastiche che hanno arricchito nei secoli questo monastero il quale fu – non a caso – un polo di sapienza e una tappa imprescindibile nella geografia culturale dell’Europa. Tanto più utile questa pubblicazione in quanto ci conduce attraverso le varie spogliazioni e ci risolve il destino di molte opere. In questo lavoro l’autore svolge pure un compito prezioso di chiarimenti e sui ruoli che diversi artisti hanno probabilmente sostenuto in fasi che non sempre appaiono originariamente documentate. Un quadro generale sommamente utile – sostenuto dalle belle fotografie di Carlo Perini – che guida con serenità attraverso le presenze attuali e che mette in pace molti tentennamenti del passato.

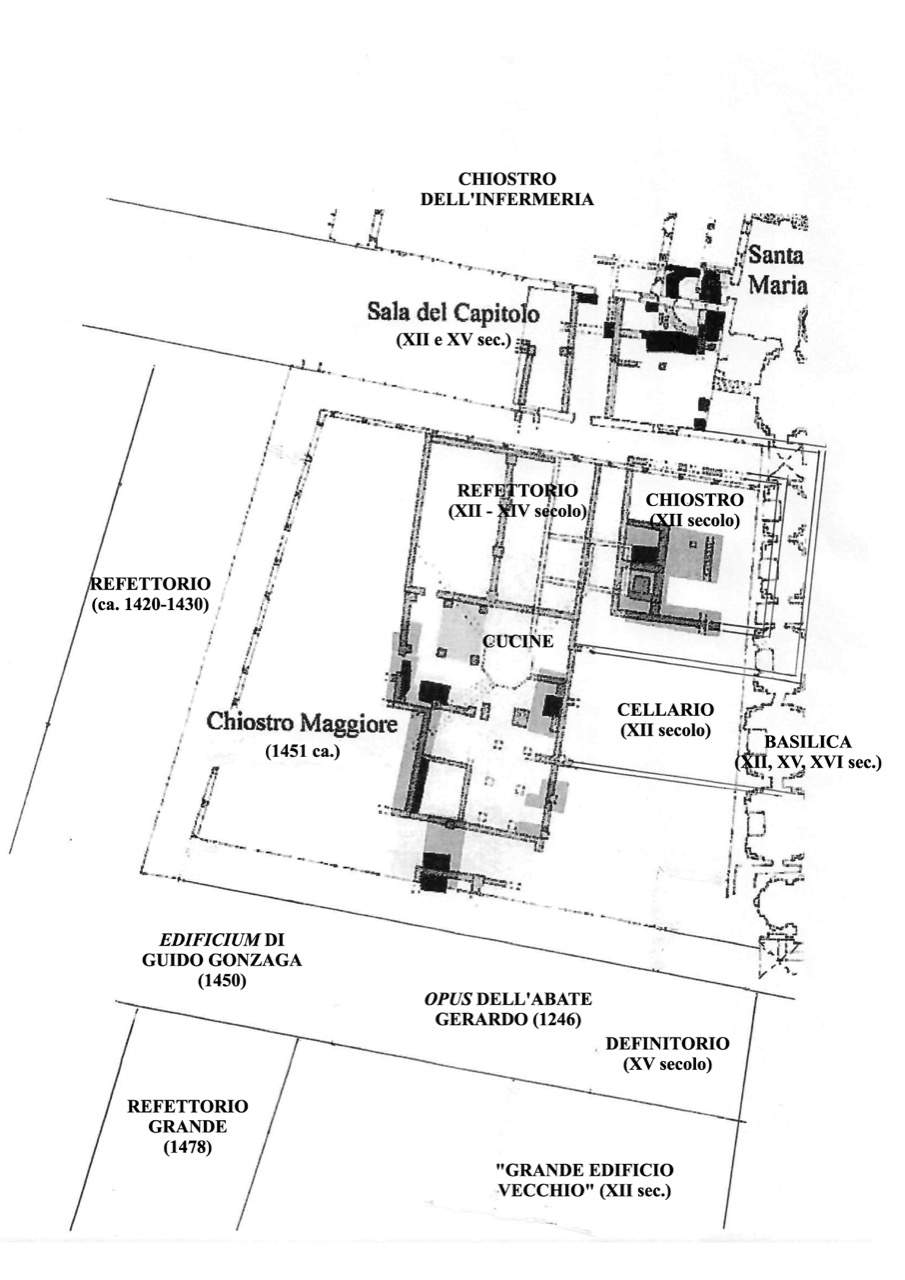

La stesura dell’opera (226 pagine) comprende la rivisitazione dei primi due capitoli di una edizione precedente, eppoi il grande arco secolare delle arti che furono applicate dai monaci e che divengono protagoniste per i quattro capitoli successivi. Se il nobile Tedaldo, figlio di Atto Adalberto, deve essere considerato come fondatore, talune preesistenze sono ancora documentabili e collegano al lungo momento tardo antico quali prove di una collocazione geografica dai compiti precipui. Così i primi due capitoli, sostenuti come tutto il volume da costanti dimostrazioni grafiche e fotografiche di vera preziosità, ci conducono da una remota cappella di san Simeone alla prima conformazione di un complesso vero e proprio che comprendeva la chiesa corale, il primo chiostro, e il venerato Oratorio di Santa Maria, tutti legati dall’ordinato svolgimento liturgico delle processioni monastiche. Questi due capitoli – interessantissimi – ci accompagnano sino alla fine del Medioevo e raccolgono elementi di profondo interesse come i mosaici pavimentali, alcuni dei quali tuttora ammirabili nelle visite attuali, e una serie di dipinti ora dispersi. Notevole in ogni senso è il Crocefisso, recentemente riconosciuto a Michele da Firenze (secondo quarto del secolo XV) che doveva esser posto nella parete dello jubé verso l’area ecclesiale dei laici.

Il terzo capitolo è dedicato al “lungo cantiere del Quattrocento e ai suoi sviluppi”. Anche qui l’autore rivede e chiarifica molti studi precedenti, ed esamina il grande e articolato rinnovamento che s’incentrò sulla realizzazione del chiostro maggiore, dopo vasti lavori, e che vide come continuo propulsore il nobile Guido Gonzaga il quale fu dapprima abate commendatario, eppoi – dopo l’adesione del cenobio alla Congregazione cassinese – grande sostenitore dei lavori di ampliamento e ammodernamento del complesso edificato. Si disposero infatti la nuova biblioteca, l’infermeria dei monaci, il “definitorio” verso la basilica, e soprattutto si creò al piano superiore il grande dormitorio crociato. Al 1478 viene attribuito anche il refettorio, una grande struttura di metri 47 per 11,70 (altezza metri 11,35), mentre si saldano tutti i collegamenti coperti a pianterreno. La lettura di questi notevoli cicli di interventi murarii viene soppesata su ogni dato in pianta e sugli elevati tuttora esistenti. La trattazione passa poi a considerare l’avvio del multiforme gruppo edificato a sud est della Basilica, destinato ai forestieri, con il quale davvero “il complesso monumentale quattrocentesco del cenobio corrisponde a un gigantesco impegno edilizio che occupò i monaci per quasi tutto il secolo”.

Il quarto capitolo, molto ampio e importantissimo, riguarda l’intero Cinquecento partendo dalla adesione dell’Abbazia alla Congregazione cassinese e dalla presenza della eccezionale personalità di Gregorio Cortese – l’amico giovanile del papa Leone X – che intesse tra i monasteri settentrionali una vitalità del tutto nuova di opere, di ambienti pregni di significati, e di corredi artistici. Qui il lungo studio di Paolo Piva diventa davvero indispensabile per i moltissimi raccordi che propone e che illustra. Una prima questione pittorica è quella dell’interazione fra il più anziano Girolamo Bonsignori e il giovane Correggio: se l’anta d’organo con il trasporto dell’Arca santa è ormai riconosciuta al Correggio, rimane troppo dibattuta l’assegnazione dell’affresco del Refettorio. L’autore rivede ogni parere e ogni passaggio, insistendo giustamente sullo stato troppo largamente imperfetto del dipinto murale dove, ad esempio, le architetture sono eseguite ad affresco e le altre parti a secco, e ricorda che ogni giudizio approfondito non può che avvenire da parte di chi sia salito sulle impalcature del restauro. Ne consegue che il Correggio ebbe gran parte di opera, reggendo appieno alle influenze romane del viaggio nel 1513, ed indicando questo impegno polironiano come una indispensabile tappa dell’ineunte e geniale Allegri, tutto proteso alla creazione di un’amplitudine spaziale – biblica e teologica – che poi sempre lo accompagnerà.

Il capitolo prosegue con la vastissima disamina dell’opera di Giulio Romano e della sua glorificante trasfigurazione della basilica monasteriale, guidata dalla mente eccezionale di Gregorio Cortese, vero teologo – poi cardinale – e quasi guida magistrale di una autentica Abbazia vissuta in toto per la preghiera e la meditazione. Qui davvero l’accompagnamento ritmico del professor Piva rivela la complessità del lavoro giuliesco sia riguardo alle strutture portanti romanico-gotiche, inabbattibili ma stupendamente richiamate ad un nuovo respiro, sia alla conformazione corale dell’intero vano ecclesiastico e a quella che potremmo chiamare una sua forza centripeta che ha convocato tutte le arti ad illustrare il capocroce, il coro, le navate, le cappelle e il tornacoro, facendo così diventare la bellissima basilica l’esplicita proiezione stessa della “civitas coelestis”. Una eccezione assai alta anche all’interno dell’Ordine Benedettino, laddove un respiro certamente romano pervade questo impegno strutturale e spaziale riempiendolo di meraviglia e di luce. Nella grande antologia semantica-figurativa l’autore indaga e dimostra le scelte – sempre altamente qualificate – dello spartito architettonico, dei particolari d’ornato, delle commesse artigianali speciali (si veda la superba avventura del coro ligneo), e del concorso fittissimo delle pale pittoriche e dei dipinti murali. In questo ultimo campo si recuperano idealmente le presenze a lor tempo reali di capolavori autentici come le opere di Paolo Veronese, di Anselmo Guazzi, di Lattanzio Gàmbara, del Mazzola-Bedoli e altri. Fa corona a sé la presenza magnificente della collana statuaria di Antonio Begarelli tutt’attorno alla metà del secolo XVI, che onora ancor oggi il pronao e la grande Basilica. ma un impegno realmente organico che accorpa tutti gli apparati liturgici è quello della Sacrestia, la quale tuttora entusiasma il visitatore. L’intera trattazione del capitolo illumina ogni vicenda e dispone una serie di raccordi “di merito” che tocca maestri, soggetti e datazioni in una sistemazione storica che diventa così il quadro necessario per la conoscenza culturale attuale del monastero.

Il capitolo quinto si rivolge al Seicento e al Settecento, epoca nella quale, per ragioni storiche, si attenuano le propensioni artistiche ma che – curiosamente – si predispone alla stesura che l’autore definisce “la formazione di un mito”.

Nel primo scorcio di questo periodo riappare infatti la memoria di Matilde in quella che potremmo chiamare la seconda tomba, mentre il corpo restava nella piccola chiesa di Santa Maria, idealmente in attesa della chiamata romana del Papa Urbano VIII Barberini (1630). Qui l’autore volge la sua e la nostra attenzione alla non visitabile Cappella della Sacrestia, dove gli echi barocchi propongono una serie di soluzioni veramente attraenti, e dove si conservava il tuttora visibile Crocefisso in bronzo, opera mirabile che Marco Scansani ha accostato convintamente ad Alessandro Algardi.

Ma gli impegni architettonici degli abati che si sono prefissi nella seconda metà del secolo XVII si incentrano nella trasformazione delle foresterie e nella stesura del relativo scalone monumentale. Siamo nella zona monastica a sud-est della Basilica e questa diventa la parte solenne, dove la salita fastosa al piano nobile è gratificata dagli stucchi del famosissimo Giovanni Battista Barberini, artista internazionale di ininterrotta creatività che al Polirone lascia, a partire dal 1674, decori di “grande forza plastica e tenerezza”. Lo scalone infatti raccoglie una cultura assai vasta e complessa, pressoché memorabile e fa da perno ideale per tutta la ristrutturazione del Chiostro dei Secolari e dei due appartamenti nuovi disposti sotto l’attenta sorveglianza dei Gonzaga. Tra il tardo Seicento e il secolo successivo si registra la statua in pietra di Matilde, alta all’esterno; la facciata della Chiesa Maggiore come ora si vede, una fitta applicazione di artigianati d’ornamento, e la sequenza pittorica di tele di scuola veronese ove primeggia Giambettino Cignaroli. Ma il secolo XVIII fu anche quello di confuse iniziative artistiche e culturali, le quali non sfuggono alla precisa attenzione dell’autore.

Il breve e finale Capitolo sesto si intitola significativamente “Epilogo. Dilapidazione di una eredità culturale” ed elenca troppi interventi di falsa restaurazione, di asportazione, e addirittura di scempi che si addensano purtroppo nel Novecento. Laddove il danno più drammatico fu quello inferto nel 1985 all’affresco del Correggio, rovinato in più modi, mentre si procedeva all’alterazione dei giardini dei chiostri e alla sfigurazione dei prospetti del chiostro maggiore. Ma infine, per ristoro, oggi diversi restauri ancora in corso appaiono decisamente apprezzabili.

La pubblicazione del professor Piva diventa pertanto lo specchio necessario e affidabile delle vicende di un complesso monumentale incomparabile, e invoca con nobiltà ogni attenzione ed ogni cura per la continuità di vita di questa augusta officina di fede e di arte sulla riva del grande fiume.

L'autore di questo articolo: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.