Quien deseaba hacer una curiosa visita al gran Palacio de Revere, donde nació el último duque de Mantua de la estirpe de los Gonzaga, podía ver la maqueta que demostraba el antiguo juego de cruzar el Po en transbordador, con personas y mercancías, aprovechando la energía misma del río. Una astucia seguramente implantada por aquellos verdaderos trabajadores de las cosas del mundo que fueron los monjes benedictinos de San Benedetto in Polirone, tan cercanos y tan obedientes a estructurar el territorio según la cuidadosa entrega de su regla: “Ora, Lege et Labora”.

Esto nos lleva al año de Nuestro Señor de 1007, cuando Tedaldo degli Attonidi (955-1012), tomando el relevo de su padre Adalberto Atto como gran señor feudal en el sistema imperial, se unió a los caminos transalpinos de las familias nobles y quiso tener un monasterio pertinente para él y su linaje, con la fórmula que más tarde se llamó el ’armario familiar’. Para ello transformó una antigua capilla cerca del Po y, sobre todo, confió el cenobio ineunte a la orden benedictina (1007). Fue más tarde cuando su descendiente Bonifacio acentuó la fama del venerado ermitaño Simeón,

El asentamiento a orillas del río respondió plenamente a las expectativas del fundador, concentrando a un buen número de monjes que, a través de una presencia secular, regimentaron el curso del gran río y del afluente Lirone, que extendieron la red de saneamiento sobre los campos incultos y que sacaron muchos beneficios de la inmensidad agrícola puesta en valor. Desde el principio, el monasterio se configuró ya como un organismo de actividades diversas, todas ellas coordinadas a la vida espiritual, las aplicaciones del saber y el desarrollo social de la población que pertenecía a la zona. De ahí una serie de actividades de transformación de productos, de ampliación de la arquitectura, tanto sacra como receptiva, y sobre todo de fondos bibliográficos que abarcaban desde todo tipo de ciencias posibles hasta tratados bíblicos, teológicos y morales.

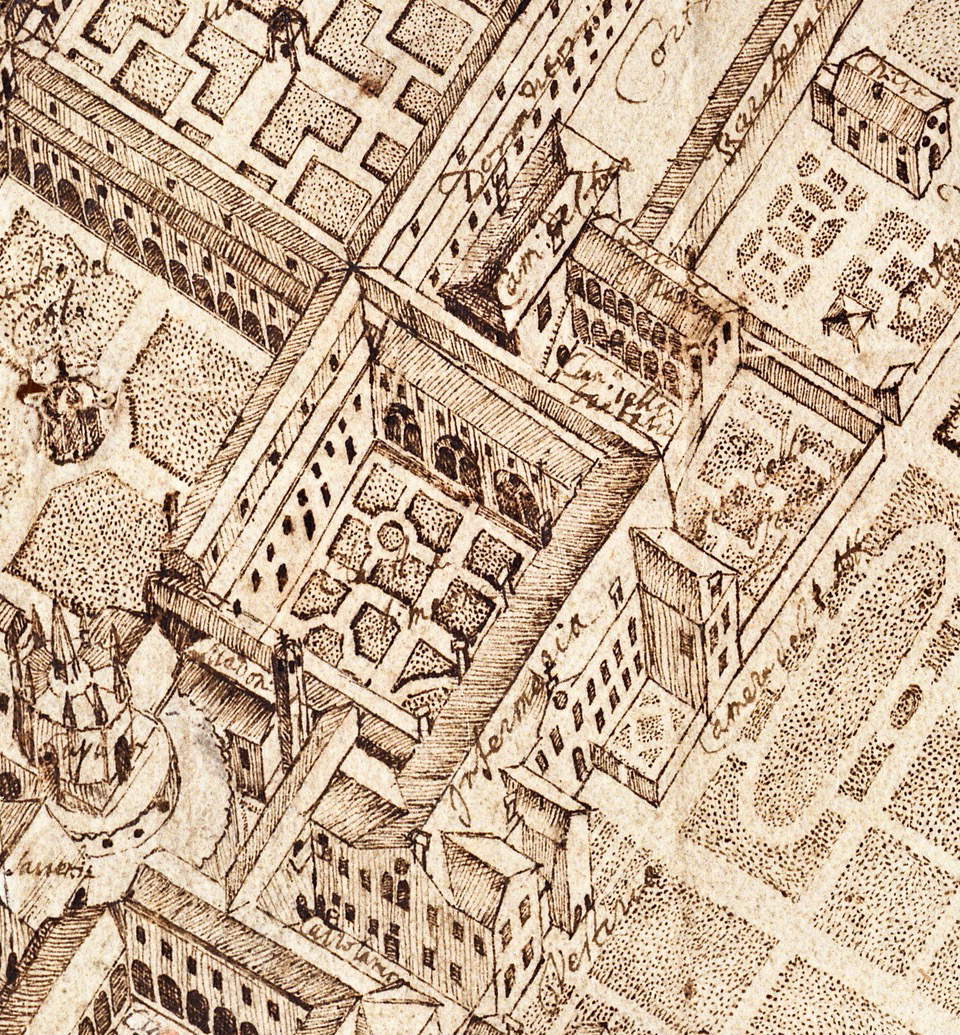

La larga vida de la abadía y su creciente importancia, desde la Edad Media hasta el Renacimiento y mucho más allá, ha atraído evidentemente el interés y las publicaciones de diversos historiadores, formando así una bibliografía tan interesante como muy a menudo intrincada y difícil, dificultada por excavaciones siempre parciales y descoordinadas, pero también abandonada por documentos, dada la incesante dispersión de archivos y colecciones que los últimos siglos en particular han tenido que registrar. Una bibliografía que no citamos aquí por título pero que sigue siendo estimulante y rica en inducciones para muchos estudios en profundidad. Y es la estructura monumental del Cenobio, con sus diversas articulaciones, la que todavía hoy atrae la mirada inquisitiva de investigadores y puntillistas. Si, por otra parte, los acontecimientos históricos requieren una metodología hermenéutica propia y específica, las realidades físicas que aún hoy existen presentan campos más concretos de desciframiento y exégesis que remiten a acontecimientos pasados, pero los vinculan a espacios y funciones de reflejo más directo, no pocas veces hablando ellos mismos.

Así pues, parece sernos de gran ayuda la reciente publicación del profesor Paolo Piva, antiguo catedrático de la Universidad de Milán, que elige el campo del arte para adentrarnos en los acontecimientos más atractivos del gran complejo sacro. Se trata del volumen L’Arte nella Abbazia di Polirone. Un profilo storico (2024), que describe con gran precisión todos los acontecimientos arquitectónico-constructivos, y luego amuebladores y directamente pictórico-plásticos, que han enriquecido a lo largo de los siglos este monasterio, que fue -no por casualidad- un polo de sabiduría y una etapa ineludible en la geografía cultural de Europa. Esta publicación es tanto más útil cuanto que nos conduce a través de los diversos despojos y resuelve el destino de muchas obras. En esta obra, el autor realiza también una valiosa labor de esclarecimiento de los papeles que probablemente desempeñaron diversos artistas en fases que no siempre aparecen originalmente documentadas. Una visión de conjunto sumamente útil -apoyada en las hermosas fotografías de Carlo Perini- que nos guía serenamente a través de las presencias actuales y pone fin a muchas vacilaciones del pasado.

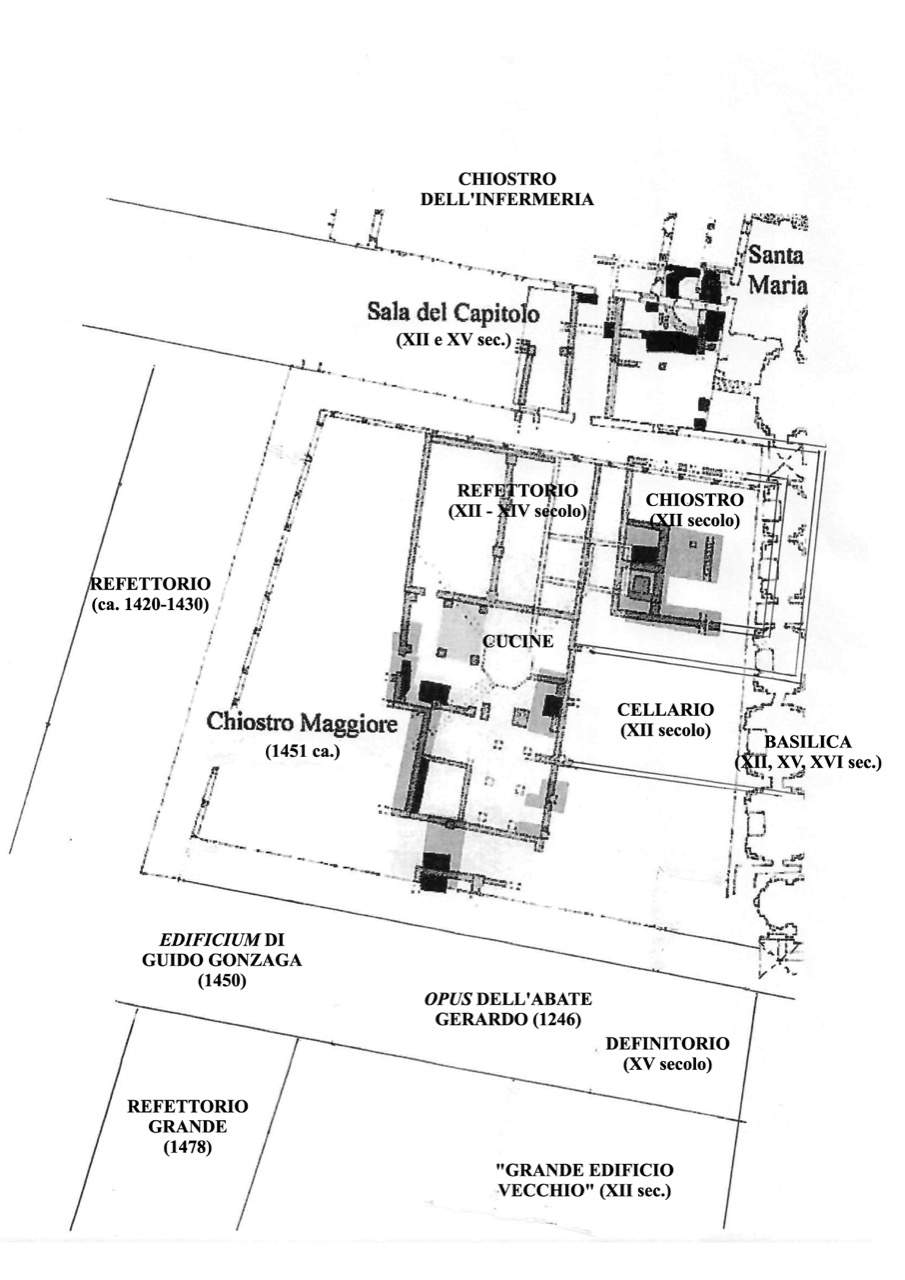

La redacción de la obra (226 páginas) incluye la revisión de los dos primeros capítulos de una edición anterior, y a continuación el gran arco secular de las artes que aplicaban los monjes y que se convierten en protagonistas de los cuatro capítulos siguientes. Si hay que considerar al noble Tedald, hijo de Atto Adalbert, como el fundador, todavía se pueden documentar ciertas preexistencias y vincularlas al largo periodo tardoantiguo como prueba de una ubicación geográfica con sus propias tareas específicas. Así, los dos primeros capítulos, apoyados como todo el volumen en constantes demostraciones gráficas y fotográficas de verdadero preciosismo, nos conducen desde una remota capilla de San Simeón hasta la primera conformación de un verdadero y propio complejo que incluía la iglesia del coro, el primer claustro y el venerado Oratorio de Santa María, todo ello unido por el ordenado curso litúrgico de las procesiones monásticas. Estos dos capítulos -muy interesantes- nos acompañan hasta el final de la Edad Media y contienen elementos de profundo interés como los mosaicos del suelo, algunos de los cuales aún pueden admirarse en las visitas actuales, y una serie de pinturas hoy dispersas. Notable en todos los sentidos es el Crucifijo, atribuido recientemente a Miguel de Florencia (segundo cuarto del siglo XV), que se supone estaba colocado en la pared del jubé hacia la zona de la iglesia laica.

El tercer capítulo está dedicado a la “larga obra del siglo XV y sus evoluciones”. También aquí el autor revisa y aclara muchos estudios anteriores, y examina la gran y articulada renovación que se centró en la construcción del claustro principal, tras extensas obras, y que tuvo al noble Guido Gonzaga como constante impulsor. De hecho, se dispusieron la nueva biblioteca, la enfermería de los monjes, el “definitorium” hacia la basílica y, sobre todo, el gran dormitorio de los cruzados en el piso superior. También se atribuye a 1478 el refectorio, una gran estructura de 47 por 11,70 metros (altura de 11,35 metros), mientras que en la planta baja se soldaron todas las conexiones cubiertas. La lectura de estos notables ciclos de intervenciones de albañilería se sopesa con todos los datos en planta y los alzados aún existentes en la actualidad. A continuación, se pasa a considerar el inicio del polifacético conjunto construido al sureste de la basílica, destinado a los extranjeros, con lo que, en efecto, “el conjunto monumental del siglo XV de la cenobio corresponde a una gigantesca empresa de construcción que ocupó a los monjes durante casi todo el siglo”.

El cuarto capítulo, muy extenso y muy importante, se refiere a todo el siglo XVI, a partir de la adhesión de la Abadía a la Congregación Casinesa y de la presencia de la personalidad excepcional de Gregorio Cortese -amigo de juventud del Papa León X-, que tejió una vitalidad totalmente nueva de obras, de ambientes llenos de significado y de dotaciones artísticas entre los monasterios del norte. Aquí, el largo estudio de Paolo Piva se hace verdaderamente indispensable por las numerosas conexiones que propone e ilustra. Una primera cuestión pictórica es la de la interacción entre el anciano Girolamo Bonsignori y el joven Correggio: si ahora se reconoce que la puerta del órgano con el transporte del Arca Santa es de Correggio, la atribución del fresco del Refectorio sigue siendo demasiado discutida. El autor pasa revista a cada opinión y a cada paso, insistiendo con razón en el estado demasiado imperfecto de la pintura mural, donde, por ejemplo, las arquitecturas están ejecutadas al fresco y las demás partes en seco, y nos recuerda que cualquier juicio en profundidad sólo puede hacerlo alguien que se haya subido a los andamios de la restauración. De ello se deduce que Correggio tuvo mucho que ver en esta obra, soportando plenamente las influencias romanas de su viaje en 1513, y señalando este empeño polirroniano como una etapa indispensable del ineunte y genial Allegri, empeñado en crear una amplitud espacial -bíblica y teológica- que más tarde le acompañaría siempre.

El capítulo continúa con el vasto examen de la obra de Giulio Romano y su transfiguración glorificadora de la basílica del monasterio, guiada por la mente excepcional de Gregorio Cortese, verdadero teólogo -más tarde cardenal- y guía casi magistral de una auténtica Abadía vivida en su totalidad para la oración y la meditación. Aquí, en efecto, el acompañamiento rítmico del profesor Piva revela la complejidad de la obra de Giulio Romano, tanto en lo que respecta a las estructuras portantes románico-góticas, insoportables pero estupendamente recordadas a un nuevo aliento, como a la conformación coral de todo el espacio eclesiástico y a lo que podríamos llamar su fuerza centrípeta, que convocó a todas las artes para ilustrar el coro, el coro, las naves, las capillas y el tornacoro, haciendo así que convertirse la bella basílica en la proyección misma de la ’civitas coelestis’. Una altísima excepción incluso dentro de la orden benedictina, donde un aliento ciertamente romano impregna este compromiso estructural y espacial, llenándolo de maravilla y luz. En la gran antología semántico-figurativa, el autor investiga y demuestra las elecciones - siempre muy cualificadas - de la partitura arquitectónica, de los detalles ornamentales, de los encargos artesanales especiales (véase la soberbia aventura del coro de madera), y del denso concurso de los retablos y pinturas murales. En este último campo, se recupera idealmente la presencia real de auténticas obras maestras como los trabajos de Paolo Veronese, Anselmo Guazzi, Lattanzio Gàmbara, Mazzola-Bedoli y otros. La coronación es la magnífica presencia de la estatuaria de Antonio Begarelli de mediados del siglo XVI, que todavía hoy adorna los pronaos y la gran Basílica. pero un verdadero esfuerzo orgánico que une todos los aparatos litúrgicos es el de la Sacristía, que todavía hoy entusiasma al visitante. Todo el tratamiento del capítulo ilumina cada acontecimiento y dispone una serie de conexiones “de mérito” que tocan a maestros, temas y fechas en una ordenación histórica que se convierte así en el marco necesario para el conocimiento cultural actual del monasterio.

El capítulo quinto se centra en los siglos XVII y XVIII, un periodo en el que, por razones históricas, disminuyeron las propensiones artísticas, pero que -curiosamente- preparó el camino para lo que el autor denomina “la formación de un mito”.

En la primera parte de este periodo, de hecho, la memoria de Matilde reaparece en lo que podríamos llamar la segunda tumba, mientras que el cuerpo permaneció en la pequeña iglesia de Santa María, idealmente a la espera de la llamada romana del Papa Urbano VIII Barberini (1630). Aquí el autor dirige su atención y la nuestra hacia la poco visitable capilla de la Sacristía, donde los ecos barrocos proponen una serie de soluciones verdaderamente atractivas, y donde se conservaba el Crucifijo de bronce, aún visible, obra admirable que Marco Scansani ha comparado convincentemente con Alessandro Algardi.

Sin embargo, los compromisos arquitectónicos de los abades en la segunda mitad del siglo XVII se centraron en la transformación de las dependencias de los huéspedes y en la redacción de la correspondiente escalera monumental. Nos encontramos en la zona monástica al sureste de la basílica y ésta se convierte en la parte solemne, donde la suntuosa subida al piano nobile está adornada por los estucos del célebre Giovanni Battista Barberini, artista internacional de creatividad ininterrumpida que dejó decoraciones de “gran fuerza plástica y ternura” en el Polirone a partir de 1674. De hecho, la escalera reúne una cultura vasta y compleja, casi memorable, y sirve de pivote ideal para toda la renovación del Chiostro dei Secolari y los dos nuevos pisos dispuestos bajo la atenta supervisión de los Gonzaga. El final del siglo XVII y el siglo siguiente vieron la estatua de piedra de Matilde, alta en el exterior; la fachada de la Chiesa Maggiore tal y como podemos verla ahora, una densa aplicación de artesanía ornamental, y la secuencia pictórica de lienzos de la escuela veronesa en la que destacó Giambettino Cignaroli. Pero el siglo XVIII fue también un siglo de confusas iniciativas artísticas y culturales, que no escaparon a la precisa atención del autor.

El breve y último capítulo seis se titula significativamente “Epílogo. Dilapidación de un patrimonio cultural” y enumera demasiadas intervenciones de falsa restauración, eliminación e incluso destrucción que desgraciadamente se engrosaron en el siglo XX. Los daños más dramáticos se infligieron en 1985 al fresco de Correggio, que quedó arruinado de varias maneras, mientras que los jardines del claustro fueron alterados y las elevaciones del claustro principal quedaron desfiguradas. Pero, en fin, para restaurar, hoy parecen decididamente apreciables varias restauraciones aún en curso.

La publicación del profesor Piva se convierte así en un espejo necesario y fiable de las vicisitudes de un conjunto monumental incomparable, e invoca noblemente toda atención y cuidado para la continuidad de la vida de este augusto taller de fe y arte a orillas del gran río.

El autor de este artículo: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.