Wer dem großen Palast von Revere, in dem der letzte Herzog von Mantua aus dem Geschlecht der Gonzaga geboren wurde, einen Besuch abstattete, konnte das Modell sehen, das das antike Spiel der Fährenüberfahrt über den Po mit Personen und Gütern demonstrierte, indem es die Energie des Flusses ausnutzte. Ein Scharfsinn, der sicherlich von den Benediktinermönchen von San Benedetto in Polirone eingepflanzt wurde, die sich so sehr um die Strukturierung des Territoriums bemühten und dabei ihre Regel “Ora, Lege et Labora” sorgfältig befolgten.

Wir befinden uns im Jahr des Herrn 1007, als Tedaldo degli Attonidi (955-1012), der seinen Vater Adalberto Atto als großen Feudalherrn im kaiserlichen System ablöste, sich den transalpinen Wegen der Adelsfamilien anschloss und für sich und sein Geschlecht ein entsprechendes Kloster errichten wollte, mit der Formel, die später “Familienkloster” genannt wurde. Zu diesem Zweck baute er eine alte Kapelle in der Nähe des Po um und übertrug vor allem die ineunte cenobio dem Benediktinerorden (1007). Sein Nachkomme Bonifatius hat später den Ruhm des verehrten Einsiedlers Simeon noch gesteigert,

Die Ansiedlung am Flussufer entsprach voll und ganz den Erwartungen des Gründers, da sie eine große Zahl von Mönchen beherbergte, die durch ihre jahrhundertelange Anwesenheit den Lauf des großen Flusses und des Nebenflusses Lirone reglementierten, das Netz der Urbarmachung über die unbewirtschafteten Felder ausbreiteten und aus den nutzbar gemachten landwirtschaftlichen Weiten viele Vorteile zogen. Von Anfang an war das Kloster ein Organismus mit verschiedenen Aktivitäten, die alle auf das spirituelle Leben, die Anwendung von Wissen und die soziale Entwicklung der Bevölkerung in diesem Gebiet ausgerichtet waren. Daraus ergibt sich eine Reihe von Aktivitäten zur Umgestaltung von Produkten, zum Ausbau der Architektur, sowohl der sakralen als auch der rezeptiven, und vor allem zur Sammlung von Büchern, die von allen möglichen Wissenschaften bis hin zu biblischen, theologischen und moralischen Abhandlungen reichten.

Das lange Leben der Abtei und ihre wachsende Bedeutung vom Mittelalter bis zur Renaissance und weit darüber hinaus haben natürlich das Interesse und die Veröffentlichungen verschiedener Historiker auf sich gezogen und so eine ebenso interessante wie oft komplizierte und schwierige Bibliographie entstehen lassen, die durch die immer nur partiellen und unkoordinierten Ausgrabungen erschwert wird, aber auch durch die Abwesenheit von Dokumenten angesichts der unaufhörlichen Zerstreuung von Archiven und Sammlungen, die vor allem in den letzten Jahrhunderten zu verzeichnen war. Eine Bibliographie, die wir hier nicht namentlich zitieren, die aber anregend und reich an Anregungen für viele vertiefende Studien ist. Und es ist die monumentale Struktur des Cenobio mit ihren verschiedenen Gliederungen, die auch heute noch den forschenden Blick der Forscher und Pointillisten auf sich zieht. Auch wenn historische Ereignisse eine eigene hermeneutische Methodik erfordern, bieten die heute noch existierenden physischen Realitäten konkretere Felder der Entschlüsselung und Exegese, die sich auf vergangene Ereignisse beziehen, diese aber mit Räumen und Funktionen verbinden, die eine direktere Spiegelung darstellen und nicht selten selbst sprechen.

Die jüngste Publikation von Professor Paolo Piva, einem ehemaligen Professor der Universität Mailand, der den Bereich der Kunst wählt, um uns zu den attraktivsten Ereignissen des großen sakralen Komplexes zu führen, scheint uns daher eine große Hilfe zu sein. Es ist der Band L’Arte nella Abbazia di Polirone. Ein historisches Profil (2024), der sehr genau alle architektonisch-konstruktiven, dann einrichtungsbezogenen und direkt bildplastischen Ereignisse beschreibt, die dieses Kloster im Laufe der Jahrhunderte bereichert haben, das - nicht zufällig - ein Pol der Weisheit und eine unvermeidliche Etappe in der kulturellen Geographie Europas war. Diese Publikation ist umso nützlicher, als sie uns durch die verschiedenen Auslagerungen führt und das Schicksal zahlreicher Werke aufklärt. Der Autor leistet mit diesem Werk auch eine wertvolle Arbeit, indem er die Rollen klärt, die verschiedene Künstler wahrscheinlich in Phasen gespielt haben, die nicht immer original dokumentiert erscheinen. Ein äußerst nützlicher Überblick - unterstützt durch die schönen Fotografien von Carlo Perini -, der uns mit Gelassenheit durch die aktuellen Bestände führt und viele frühere Bedenken ausräumt.

Die Ausarbeitung des Werks (226 Seiten) umfasst die Wiederaufnahme der ersten beiden Kapitel einer früheren Ausgabe und dann den großen weltlichen Bogen der Künste, die von den Mönchen angewandt wurden und die die Protagonisten der nächsten vier Kapitel sind. Wenn man den adligen Tedald, Sohn des Atto Adalbert, als Gründer ansieht, so lassen sich doch gewisse Vorexistenzen dokumentieren und an die lange spätantike Zeit als Zeugnis eines geographischen Ortes mit eigenen spezifischen Aufgaben anknüpfen. So führen uns die ersten beiden Kapitel, die wie der gesamte Band durch ständige grafische und fotografische Demonstrationen von wahrer Kostbarkeit unterstützt werden, von einer abgelegenen Kapelle des heiligen Simeon zur ersten Ausformung eines echten und eigentlichen Komplexes, der die Chorkirche, den ersten Kreuzgang und das verehrte Oratorium der heiligen Maria umfasste, die alle durch den geordneten liturgischen Ablauf der klösterlichen Prozessionen miteinander verbunden waren. Diese beiden sehr interessanten Kapitel begleiten uns bis zum Ende des Mittelalters und enthalten Elemente von großem Interesse, wie die Fußbodenmosaike, von denen einige bei heutigen Besuchen noch zu bewundern sind, und eine Reihe von Gemälden, die heute verstreut sind. In jeder Hinsicht bemerkenswert ist das Kruzifix, das kürzlich Michael von Florenz (zweites Viertel des 15. Jahrhunderts) zugeschrieben wurde und das in der Wand des Jubelraums in Richtung des Laienbereichs der Kirche angebracht worden sein soll.

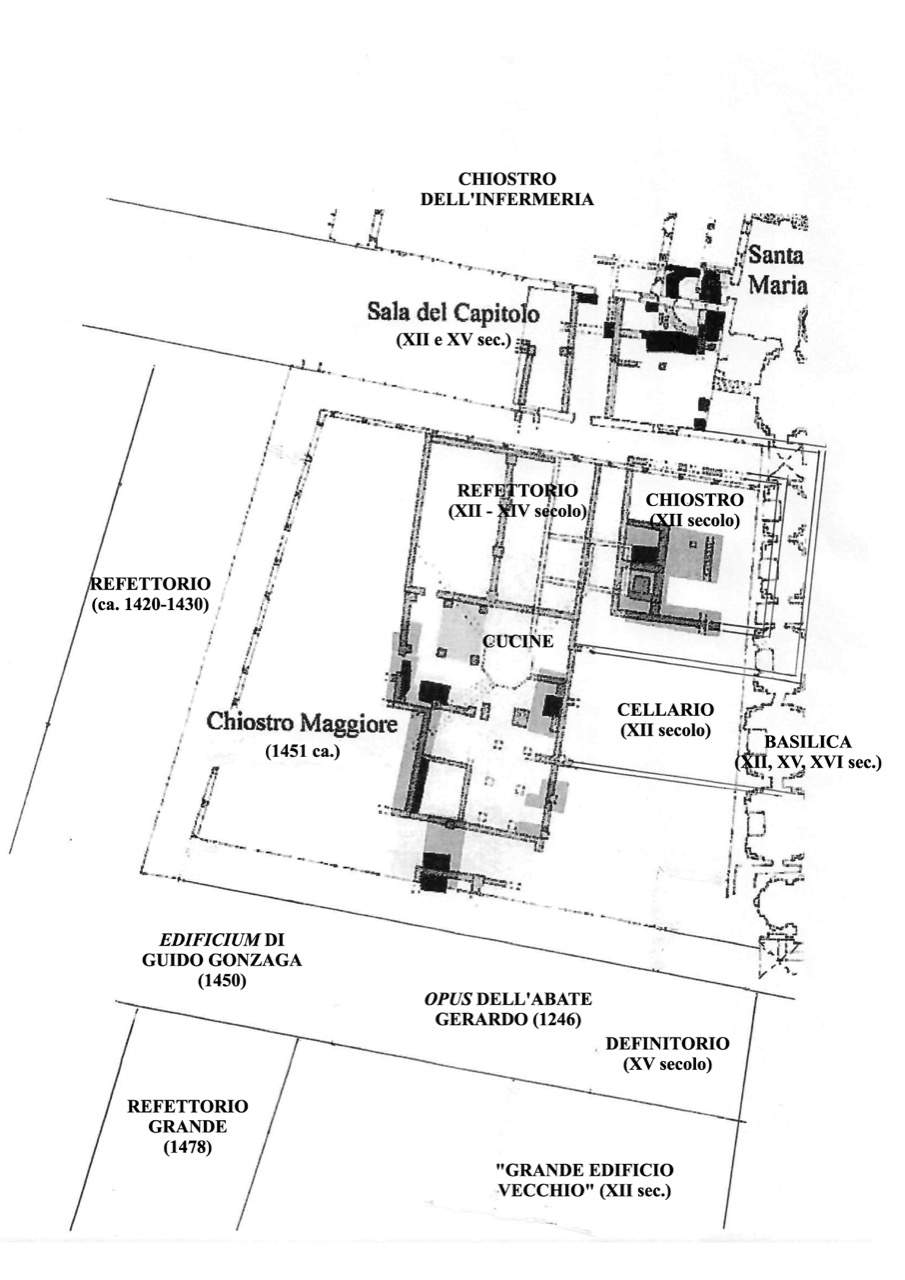

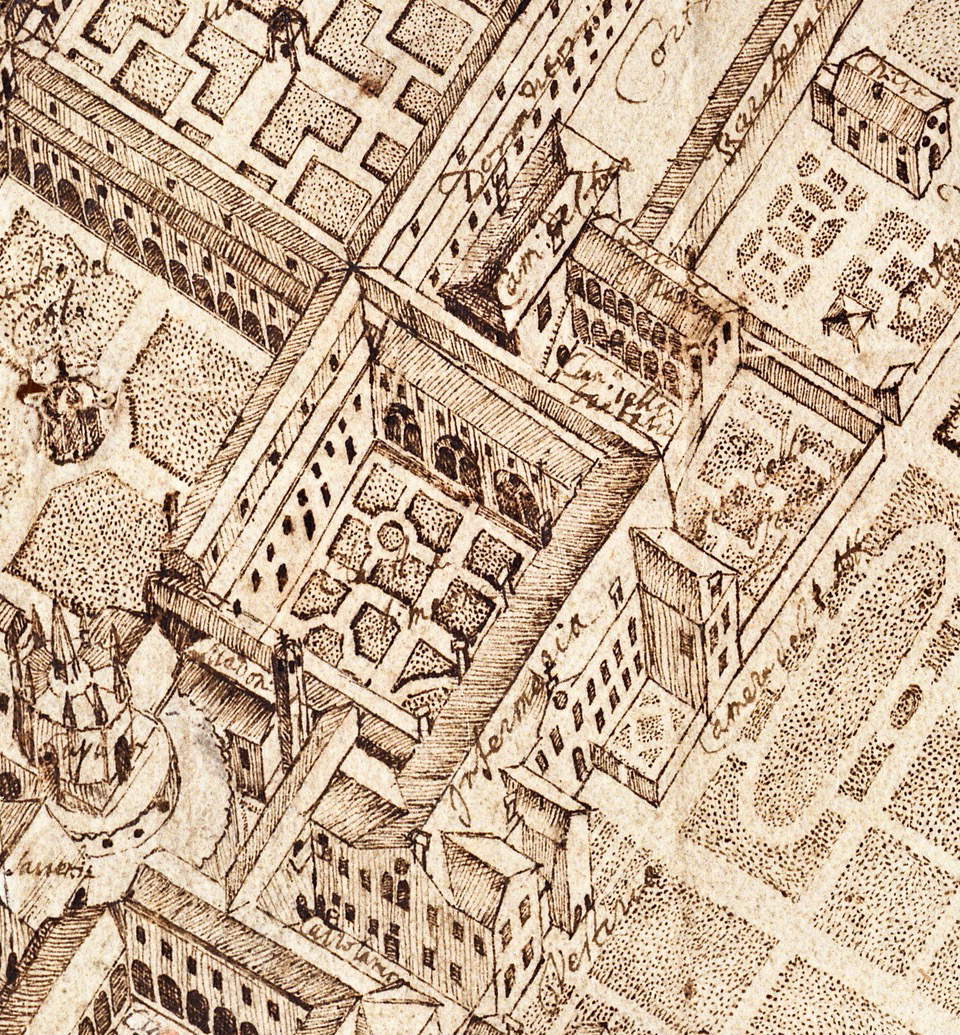

Das dritte Kapitel ist der “Großbaustelle des 15. Jahrhunderts und ihrer Entwicklung” gewidmet. Auch hier überprüft und klärt der Autor viele frühere Studien und untersucht die große und gegliederte Renovierung, die sich nach umfangreichen Arbeiten auf den Bau des Hauptkreuzgangs konzentrierte und in der der Adlige Guido Gonzaga die ständige treibende Kraft war. In der Tat wurden die neue Bibliothek, die Krankenstation der Mönche, das “Definitorium” zur Basilika hin und vor allem der große Kreuzfahrerschlafsaal im Obergeschoss eingerichtet. Auch das Refektorium wird auf das Jahr 1478 zurückgeführt, ein großes Gebäude mit den Maßen 47 x 11,70 m (Höhe 11,35 m), während alle überdachten Verbindungen im Erdgeschoss zusammengeschweißt wurden. Die Lesart dieser bemerkenswerten Zyklen von Mauerwerkseingriffen wird mit allen heute noch vorhandenen Grundrissdaten und Aufrissen abgeglichen. Anschließend wird der Beginn der vielgestaltigen Gruppe südöstlich der Basilika betrachtet, die für Ausländer bestimmt war und mit der in der Tat “der monumentale Komplex der Coenobie aus dem 15. Jahrhundert einem gigantischen Bauvorhaben entspricht, das die Mönche fast ein ganzes Jahrhundert lang beschäftigte”.

Das vierte Kapitel, das sehr umfangreich und wichtig ist, betrifft das gesamte 16. Jahrhundert, beginnend mit dem Beitritt der Abtei zur Cassinischen Kongregation und der Anwesenheit der außergewöhnlichen Persönlichkeit von Gregorio Cortese - dem Jugendfreund von Papst Leo X. -, der den nördlichen Klöstern eine völlig neue Vitalität der Werke, der bedeutungsvollen Umgebungen und der künstlerischen Ausstattungen verlieh. Hier wird Paolo Pivas ausführliche Studie aufgrund der zahlreichen Zusammenhänge, die er vorschlägt und illustriert, wirklich unverzichtbar. Eine erste malerische Frage ist die nach der Interaktion zwischen dem älteren Girolamo Bonsignori und dem jungen Correggio: Wenn die Orgeltür mit dem Transport der Heiligen Lade heute als ein Werk Correggios anerkannt ist, bleibt die Zuschreibung des Freskos im Refektorium zu umstritten. Der Autor prüft jede Meinung und jeden Schritt, wobei er zu Recht auf den zu großen Teil unvollkommenen Zustand der Wandmalerei hinweist, wo zum Beispiel die Architekturen in Fresko und die anderen Teile in Trockenbau ausgeführt sind, und erinnert uns daran, dass eine eingehende Beurteilung nur von jemandem vorgenommen werden kann, der auf das Restaurierungsgerüst geklettert ist. Daraus folgt, dass Correggio einen großen Anteil an diesem Werk hatte, das den römischen Einflüssen seiner Reise im Jahr 1513 voll und ganz standhielt und auf dieses polyronische Unterfangen als unverzichtbare Etappe der unermüdlichen und brillanten Allegri hinwies, die alle darauf aus waren, eine räumliche - biblische und theologische - Weite zu schaffen, die ihn später immer begleiten sollte.

Das Kapitel setzt sich fort mit der umfassenden Betrachtung des Werks von Giulio Romano und seiner verherrlichenden Verklärung der Klosterbasilika, geleitet vom außergewöhnlichen Geist von Gregorio Cortese, einem wahren Theologen - später Kardinal - und fast meisterhaften Führer einer authentischen Abtei, die ganz dem Gebet und der Meditation dient. Hier offenbart die rhythmische Begleitung von Professor Piva die Komplexität des Werks von Giulio Romano, sowohl in Bezug auf die romanisch-gotischen Tragwerke, die unerträglich sind, aber in erstaunlicher Weise zu neuem Leben erweckt werden, als auch in Bezug auf die chorische Gestaltung des gesamten Kirchenraums und das, was man seine zentripetale Kraft nennen könnte, die alle Künste auf den Plan rief, um den Chor, den Chorraum, die Kirchenschiffe, die Kapellen und den Tornacoro zu illustrieren und so die schöne Basilika zu dem zu machen die schöne Basilika zur Projektion der “civitas coelestis” werden ließ. Eine große Ausnahme sogar innerhalb des Benediktinerordens, wo ein gewiss römischer Atem diese strukturelle und räumliche Verpflichtung durchdringt und sie mit Wunder und Licht erfüllt. In der großen semantisch-figurativen Anthologie untersucht und demonstriert der Autor die stets hochqualifizierte Auswahl der architektonischen Partitur, der ornamentalen Details, der besonderen handwerklichen Aufträge (siehe das großartige Abenteuer des hölzernen Chors) und des dichten Wettbewerbs der Altarbilder und Wandmalereien. In diesem letzten Bereich kann man im Idealfall echte Meisterwerke wie die Werke von Paolo Veronese, Anselmo Guazzi, Lattanzio Gàmbara, Mazzola-Bedoli und anderen wiederfinden. Die Krönung ist die großartige Präsenz der Statuen von Antonio Begarelli aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die noch heute die Pronaos und die große Basilika schmücken. Aber eine wirklich organische Leistung, die alle liturgischen Geräte vereint, ist die Sakristei, die den Besucher noch immer begeistert. Die gesamte Behandlung des Kapitels beleuchtet jedes Ereignis und stellt eine Reihe von “verdienstvollen” Verbindungen her, die Meister, Themen und Daten in einer historischen Anordnung berühren, die so zum notwendigen Rahmen für das aktuelle kulturelle Wissen über das Kloster wird.

Das fünfte Kapitel wendet sich dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zu, einer Periode, in der die künstlerischen Neigungen aus historischen Gründen nachließen, die aber - merkwürdigerweise - den Weg für das bereitete, was der Autor “die Bildung eines Mythos” nennt.

Im ersten Teil dieser Periode taucht die Erinnerung an Mathilde in dem auf, was man als zweites Grab bezeichnen könnte, während der Leichnam in der kleinen Kirche Santa Maria verblieb, wo er im Idealfall auf die römische Berufung durch Papst Urban VIII Barberini (1630) wartete. An dieser Stelle richtet der Autor seine und unsere Aufmerksamkeit auf die unbesichtigbare Sakristeikapelle, in der barocke Anklänge eine Reihe von wirklich attraktiven Lösungen vorschlagen und in der das noch sichtbare Bronzekruzifix aufbewahrt wurde, ein bewundernswertes Werk, das Marco Scansani überzeugend mit Alessandro Algardi verglichen hat.

Das architektonische Engagement der Äbte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts konzentrierte sich jedoch auf die Umgestaltung der Gästetrakte und den Entwurf der dazugehörigen monumentalen Treppe. Wir befinden uns im klösterlichen Bereich südöstlich der Basilika, und dieser wird zum feierlichen Teil, wo der prächtige Aufstieg zum piano nobile von den Stuckarbeiten des berühmten Giovanni Battista Barberini geschmückt wird, eines internationalen Künstlers von ungebrochener Kreativität, der im Polirone ab 1674 Dekorationen von “großer plastischer Kraft und Zartheit” hinterließ. Die Treppe versammelt in der Tat eine umfangreiche und komplexe Kultur, die fast unvergesslich ist, und dient als idealer Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Renovierung des Chiostro dei Secolari und die beiden neuen Wohnungen, die unter der sorgfältigen Aufsicht der Gonzagas eingerichtet wurden. Ende des 17. Jahrhunderts und im darauffolgenden Jahrhundert entstand die steinerne Statue der Mathilde, die außen hoch aufragte; die Fassade der Chiesa Maggiore, wie wir sie heute sehen, eine dichte Anwendung ornamentaler Handwerkskunst, und die malerische Abfolge von Gemälden der Veroneser Schule, in der sich Giambettino Cignaroli auszeichnete. Aber das 18. Jahrhundert war auch ein Jahrhundert der verwirrenden künstlerischen und kulturellen Initiativen, die dem Autor nicht entgangen sind.

Das kurze und abschließende sechste Kapitel trägt bezeichnenderweise den Titel “Epilog. Der Verfall eines kulturellen Erbes” und listet zu viele Eingriffe auf, wie falsche Restaurierung, Entfernung und sogar Zerstörung, die leider im 20. Der dramatischste Schaden wurde 1985 dem Correggio-Fresko zugefügt, das in mehrfacher Hinsicht ruiniert wurde, während die Gärten des Kreuzgangs verändert und die Fassaden des Hauptkreuzgangs verunstaltet wurden. Aber schließlich, um wiederherzustellen, erscheinen heute mehrere Restaurierungen, die noch im Gange sind, ausgesprochen bemerkenswert.

Die Publikation von Professor Piva wird somit zu einem notwendigen und zuverlässigen Spiegel der Wechselfälle eines unvergleichlichen Monumentalkomplexes und ruft auf edle Weise dazu auf, dem Fortbestehen dieser erhabenen Werkstatt des Glaubens und der Kunst an den Ufern des großen Flusses alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu widmen.

Der Autor dieses Artikels: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.