Le dessin de Giovanni Fattori, écrivait Barna Occhini en 1940, dans un article de Frontispiece, “est le plus expressif que l’on puisse donner, mais le plus réticent à s’exprimer en mots”. Occhini, en effet, a immédiatement fait fi de son accroche, car il a immédiatement saisi, avec des mots exacts, l’essence précise du dessin de Fattori : “c’est le plus simple et le plus problématique, le plus évident et le plus énigmatique. Il adhère franchement aux images, les reproduisant comme une photographie un peu déplacée, parfois un peu voilée, mais il a l’énergie d’une ciselure. Elle reste identique en valeur, aux bons moments, dans les plus petits comme dans les plus grands tableaux”. Le journaliste d’Arezzo pensait à la peinture lorsqu’il parlait du dessin de Fattori, mais les mêmes qualités apparaissent également, et peut-être avec plus de force, lorsqu’on observe ses feuilles, ses études pour ses peintures. La récente exposition de Plaisance (au Centre d’art contemporain XNL de Plaisance, du 29 mars au 29 juin 2025) a eu le mérite de faire connaître au public un important corpus de dessins de Giovanni Fattori conservé à l’Institut central de graphisme de Rome. Un noyau précieux, car il est en mesure de documenter les différentes phases de la carrière de Fattori, et aussi parce qu’il est rarement exposé, bien qu’il fasse partie de la collection de l’Institut depuis plus d’un siècle.

C’est en 1911 que le directeur du Gabinetto Nazionale delle Stampe, Federico Hermanin de Reichenfeld, décide d’accepter une représentation significative de l’œuvre graphique de Fattori. Hermanin, écrivant au ministre de l’Éducation Credaro le 11 octobre 1911 pour préconiser l’achat, avait décrit l’opération comme une “opportunité”, une opportunité importante d’ailleurs, car elle permettait d’enrichir les collections du Cabinet de l’époque avec “[...] un important ensemble d’eaux-fortes et de gravures”.un important ensemble d’eaux-fortes et de dessins de Giovanni Fattori“, écrivait-il, ”l’artiste fougueux et franc qui fut l’un des premiers en Toscane à reprendre le cri de révolte lancé contre l’art italien académique et officiel par Domenico Morelli, Saverio Altamura et Serafino De Tivoli à leur retour de l’Exposition de Paris de 1899“. Hermanin souligne également les conditions favorables de l’achat de l’ensemble du lot, composé de vingt-six dessins et trente-six gravures (3 210 lires, soit environ 15 000 euros aujourd’hui, des conditions effectivement très avantageuses : avec les cotations du marché actuel, pour acheter un lot comparable, il faudrait au moins le double). Une somme congrue pour acquérir un ensemble de feuilles qui ”donnent, par leur technique sobre et leur signe franc et rude, une vision complète de l’art sincère et puissant de ce peintre, qui a ressenti et illustré de façon toute personnelle le travail rude et triste de la Maremme, la rapidité des batailles et les sombres fatigues des soldats de la patrie". Les feuilles achetées par Hermanin en 1911 ne seront cependant exposées et publiées pour la première fois qu’en 1969.

Le noyau comprend des dessins préparatoires pour des peintures, des épreuves de compositions ou des études pour des éléments de compositions plus vastes, ainsi que les dessins peut-être les plus intéressants, c’est-à-dire tout ce que Fattori a capturé sur le vif. Le noyau de l’Institut central d’art graphique comprend également un carnet ancien, datant de peu après 1860, qui est entré dans les collections de l’institution en 1971 et qui a été publié en 2007. Il s’agit de l’un des nombreux carnets que Fattori a légués à ses élèves Giovanni Malesci et Carlo Raffaelli (celui qui se trouve à Rome provient de l’héritage Malesci : il porte le célèbre cachet gaufré des œuvres de Fattori légué à Malesci lui-même). Le carnet rend compte de certaines excursions de Fattori dans la Maremme, où il consignait dans ses carnets principalement des paysages, des soldats et des figures paysannes. “Ce sont des annotations heureuses”, écrit Fabio Fiorani, “de courtes notes poétiques qui illustrent des aspects de la vie quotidienne vécue avec un effort extraordinaire, des existences récompensées seulement par un travail continu et épuisant, mais toujours saisies dans leur dignité absolue”.

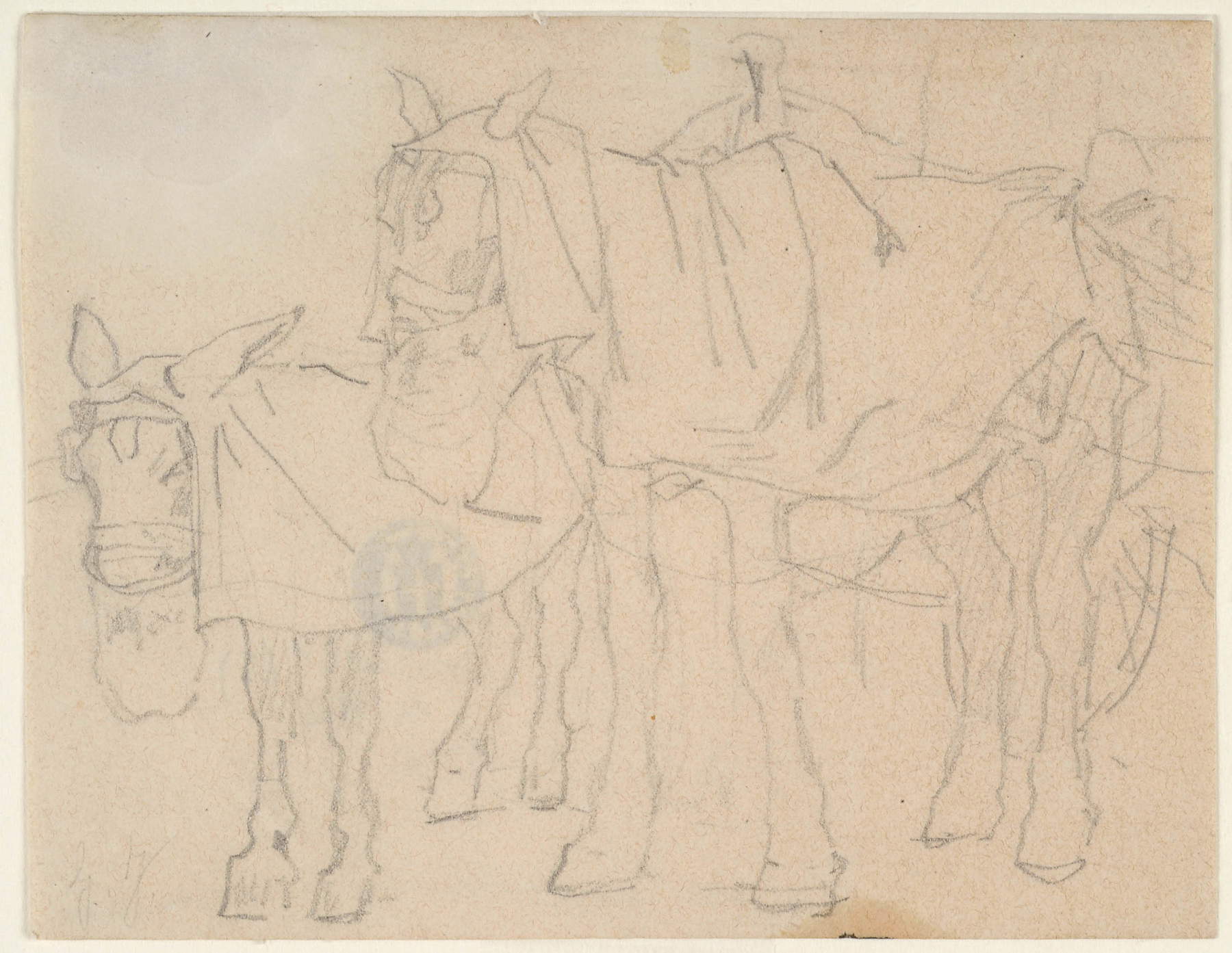

On peut apprécier les différences marquées entre les différents types de dessin dans les feuilles de Fattori. Les études pour les compositions sont des esquisses qui ne s’attardent pas sur les détails et visent surtout à imaginer la disposition des éléments, des figures et des groupes dans la scène : il n’est pas rare de trouver des figures esquissées avec des doubles hachures, retravaillées à l’encre de Chine ou à la plume, corrigées comme pour expérimenter des variations minimes mais fondamentales. Dans certaines scènes, notamment les scènes de bataille où les soldats et les cavaliers sont esquissés, il est facile de voir, à travers les marques laissées par Fattori dans les premières étapes, les directions visuelles qui organisent la composition, souvent presque calées sur des constructions géométriques (par exemple, sur la feuille portant le numéro d’inventaire D-FN748, une Étude pour une charge de cavalerie).

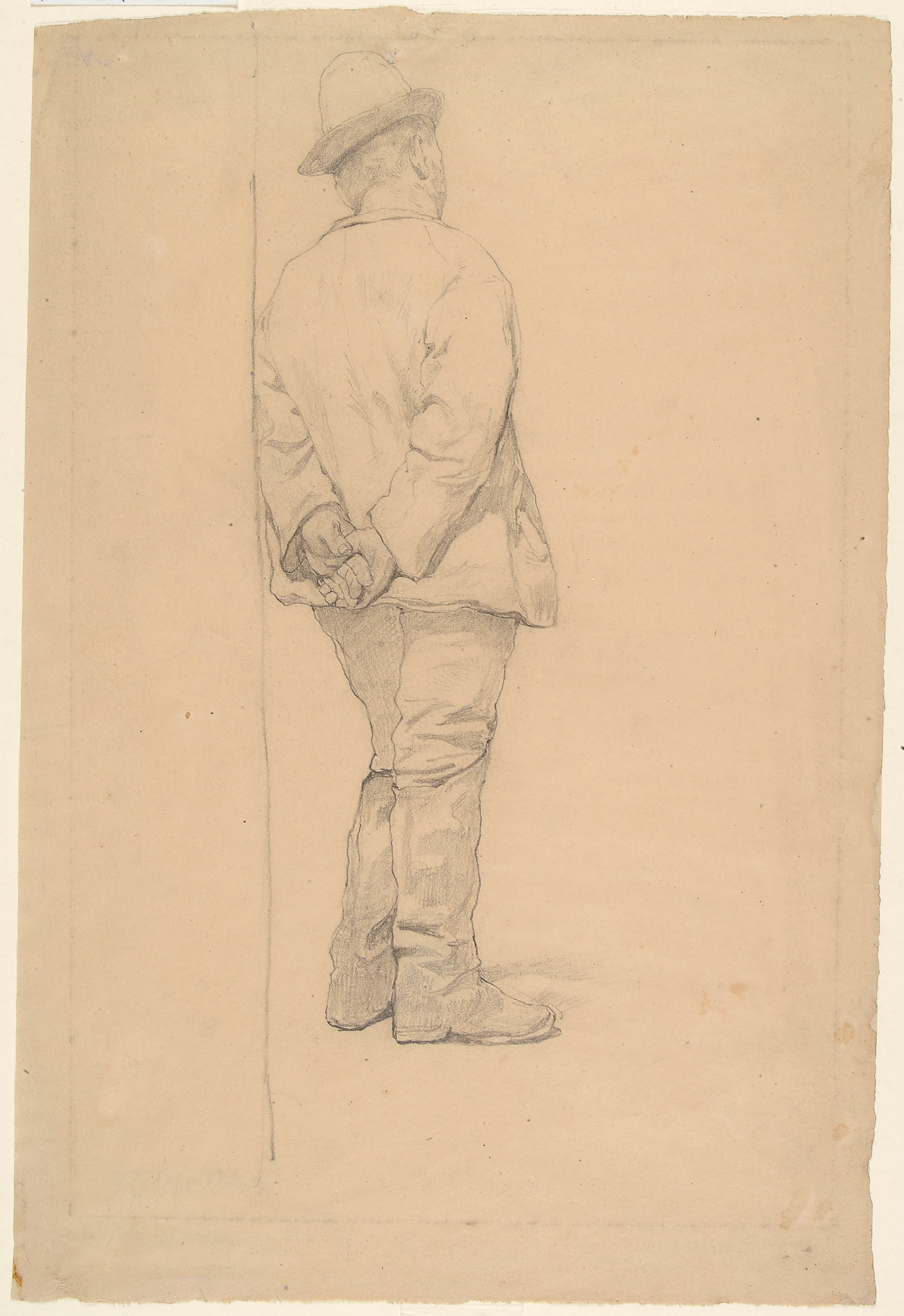

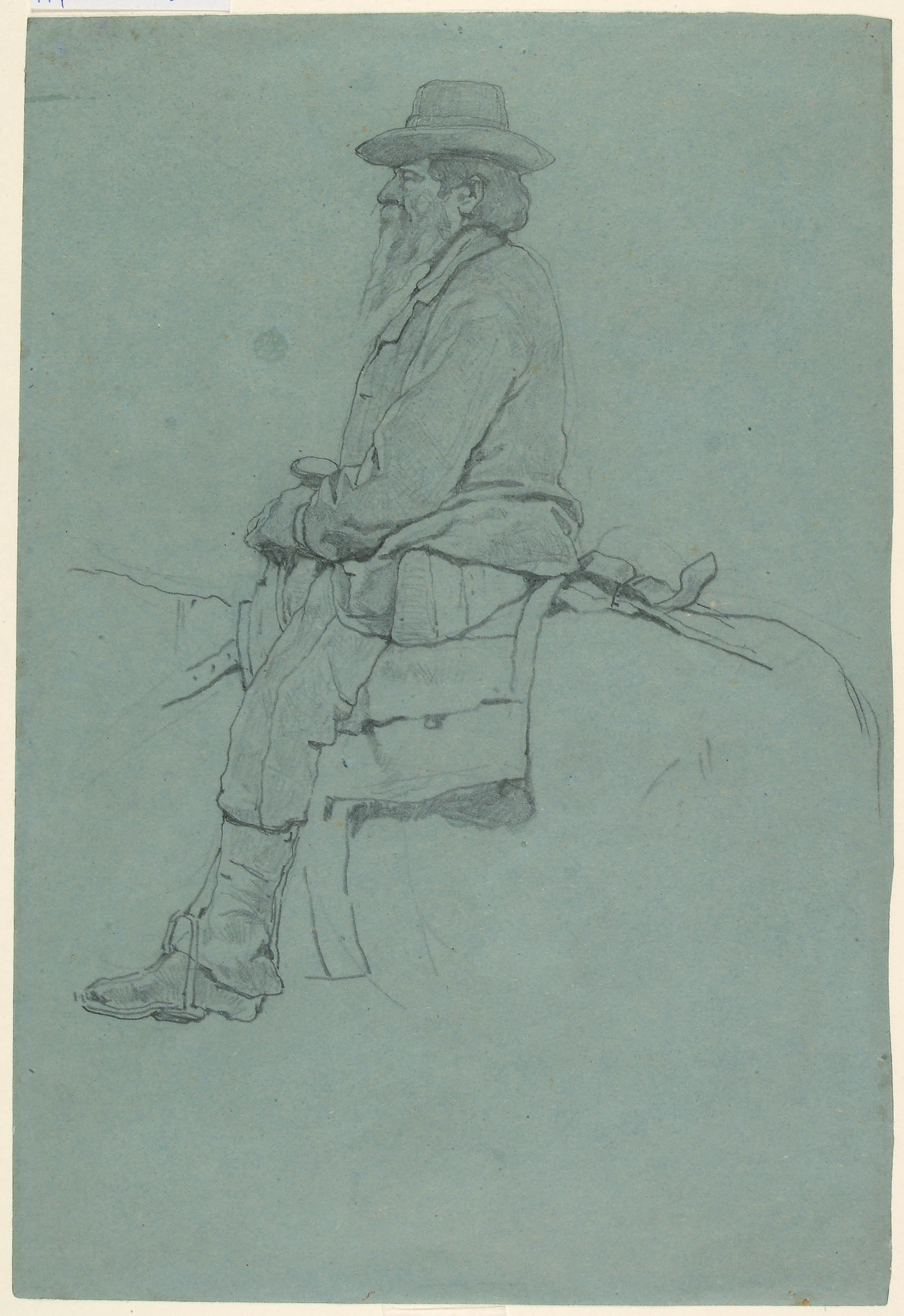

En revanche, les vues de paysage étudiées d’après nature sont rapides mais sûres, tracées en quelques coups de crayon, mais toujours animées d’un sens marqué de la profondeur, obtenu même avec les moyens les plus simples de la seule perspective (la Veduta con ponte (Vue avec pont ) du folio D-FN3982 est admirable en ce sens) : c’est aussi à partir de ces dessins que l’on peut admirer toute l’expérience de Giovanni Fattori et apprécier la maîtrise des moyens techniques par l’artiste). Enfin, il y a les études d’éléments destinés à être intégrés dans des compositions plus vastes, comme la Trompette de la feuille D-FN316, ou le paysan qui figurera plus tard dans le tableau L’Amour aux champs de 1894, aujourd’hui dans une collection privée. Ce sont les dessins les plus élaborés, ceux à travers lesquels Giovanni Fattori étudie aussi les détails (les plis des vêtements, les parties du corps, ou l’ombrage qui est parfois réalisé, comme le faisaient les artistes dans l’Antiquité, avec des réseaux plus ou moins complexes de traits verticaux et horizontaux croisés, selon la quantité d’ombre nécessaire, parfois simplement en estompant les traits de crayon, ou en les rendant plus épais et plus denses). On les imagine exécutés dans l’atelier de l’artiste, mais nés d’impressions relevées sur le vif. Ce sont aussi les dessins que le public apprécie généralement le plus, parce qu’ils sont les moins “techniques”, si l’on peut utiliser cet adjectif, les plus élaborés, les plus proches de la peinture, les moins difficiles et par conséquent les plus autonomes.

Cependant, une caractéristique qui reste commune à tous les dessins de Fattori tout au long de sa carrière est cette sécheresse qui les rend si simples, si secs mais en même temps si sincères et qui, disait Occhini, marque une distance entre Fattori et les grands de l’histoire de l’art qui l’ont précédé, qui étaient les artistes les plus importants du monde.Il s’agit d’une force “dégoulinante, juteuse, qui se déploie en traits de courbes répliqués”, une force à laquelle Fattori oppose un dessin “franc, droit, vrai, mais sans douceur”. Il s’agit, au fond, d’un dessin pur, d’un dessin qui a la force de l’écriture, qui nous permet presque d’entrer dans l’esprit de Giovanni Fattori, de suivre son processus créatif, d’accompagner l’artiste au cours de ses promenades dans la Maremme, sur la côte de Leghorn, dans les rues de Florence, dans ces lieux où l’émerveillement de l’artiste était constant (“Toute la création était un émerveillement constant, ininterrompu et ininterrompu”).L’émerveillement était constant (“Toute la création que je vois, que j’observe, que je touche m’enchante, me fait réfléchir, et il ne sert à rien de la comprendre ou de la définir”, écrivait Fattori) et lui permettait ainsi de trouver intéressante et fascinante la vie quotidienne la plus banale en apparence, celle à laquelle nous avons tendance à ne pas prêter attention. C’est Fattori lui-même, dans une note autobiographique de 1904, qui explique sa façon de travailler. Les tableaux qu’il réalise entre les années 1950 et 1960, et qui connaissent un certain succès (Fattori lui-même donne l’exemple de l’Attaque de la Madonna della Scoperta), racontent l’artiste, lui ont donné “l’ardente impulsion de faire des études d’animaux et de paysages, d’être un observateur constant de la vie militaire. Et cette assiduité m’a obligé à tout observer, et j’ai toujours été intéressé, même quand je le pouvais, à mettre sur la toile la souffrance physique, et morale, de tout ce qui arrive. Pensant que je ne pouvais pas me contenter d’observer sans prendre de notes, je me suis procuré un petit album et j’y ai noté tout ce que je voyais. De plus, c’était un vrai moyen de faire des chevaux, et d’autres animaux, en les trouvant et en les étudiant dans la rue, sans se préoccuper des exigences de l’esthétique - qui veut qu’ils soient tous beaux, ou laids. C’est la forme qu’il faut connaître, et dans mes petits albums on trouvera des nez de chevaux, des sabots, des pattes, des entiers, etc., réalisés dans la rue en se cachant dans les embrasures de portes, et là où je pouvais me cacher”.

Le chercheur Giorgio Marini attire l’attention sur les changements intervenus dans les dessins de Fattori après 1870, lorsque “le trait s’éloigne de la clarté ferme et de la progression géométrique des premières années, devenant plus élaboré dans les ombres et les clairs-obscurs”. élaborée dans les ombres et les clairs-obscurs, dans une recherche d’autonomie de plus en plus accentuée qui conduira à la grande aventure des eaux-fortes, transférant le signe anguleux et insécable des dessins dans le signe presque matériel, violent et bruni par l’acide des eaux-fortes" : Fattori commencera à pratiquer l’eau-forte dès la maturité de sa carrière (et peut encore être considéré comme l’un des plus grands graveurs de tous les temps) : La gravure de Fattori est un art complètement autonome par rapport à la peinture, et si elle peut aujourd’hui être considérée comme telle, c’est aussi grâce aux efforts d’Andrea Baboni, l’un des plus grands spécialistes de Giovanni Fattori, qui a longuement étudié cette partie, souvent négligée dans le passé, de la production de l’artiste de Leghorn) et entre les dessins des années 1870 et les gravures, il est souvent possible de trouver une “continuité conceptuelle”, écrit Marini, “entre les motifs fixés sur les dessins qui se retrouvent ensuite dans les gravures, en mettant en relation directe l’activité libre de l’annotation quotidienne avec la transposition ultérieure sur la plaque”.Cette continuité est évidente lorsqu’on compare l’Étude de chien et de cheval (D-FN11105), une rapide esquisse d’après nature, avec la gravure Bonté et sincérité, mais les exemples pourraient être encore plus nombreux.

Le dessin est le moyen le plus immédiat dont dispose un artiste pour traduire une idée en image, et c’est aussi pour cette raison que le dessin est si fascinant, bien que les sections consacrées aux dessins dans les expositions soient souvent négligées (l’exposition de Piacenza qui présentait le noyau de dessins de l’Istituto Centrale della Grafica, en Italie, était un exemple de ce type d’exposition).Istituto Centrale della Grafica a cependant décidé, avec beaucoup d’intelligence, de les présenter à l’ouverture du parcours de l’exposition, afin de les montrer immédiatement au moment où la concentration du public est la plus forte). Et pour Fattori, comme l’a justement observé l’universitaire Giovanna Pace, le dessin était “un moyen de capturer l’essence de la réalité”, raison pour laquelle chacune de ses feuilles devenait “une petite histoire, un fragment de la réalité que l’artiste savait transformer en poésie visuelle”.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.