Il disegno di Giovanni Fattori, scriveva Barna Occhini nel 1940, in un articolo sul Frontespizio, “è il più espressivo che si possa dare, ma il più renitente a esprimersi con parole”. Occhini, in realtà, disattendeva subito la sua frase a effetto, dacché coglieva immediatamente, con parole esatte, tutta la precisa essenza del disegno di Fattori: “è il più semplice e il più problematico, il più evidente e il più enigmatico. Aderisce francamente alle immagini, riproducendole come una fotografia appena un poco mossa, e talvolta un po’ velata; ma ha l’energia di una scalpellatura. Si mantiene identico di valore, ai momenti buoni, sia nei quadri minimi che nei maggiori”. Il giornalista aretino aveva in mente i dipinti quando parlava del disegno di Fattori, ma le stesse qualità emergono anche, e forse con forza ancor più evidente, quando si osservano i suoi fogli, gli studî per i suoi dipinti. La recente mostra di Piacenza (presso il Centro d’arte contemporanea XNL di Piacenza, dal 29 marzo al 29 giugno 2025) ha avuto il merito d’aver portato all’attenzione del pubblico un nutrito corpus di disegni di Giovanni Fattori conservati all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Nucleo prezioso, dacché capace di documentare diverse fasi della carriera di Fattori, e anche perché raramente esposto, malgrado faccia parte da più d’un secolo della raccolta dell’Istituto.

Era il 1911 quando il direttore di quello che al tempo si chiamava Gabinetto Nazionale delle Stampe, Federico Hermanin de Reichenfeld, decideva d’ac quisire una significativa rappresentanza della grafica di Fattori, che s’era spento da poco (a Firenze, nel 1908) dopo una carriera dalle alterne fortune (a cominciare da quelle economiche che non sempre gli arrisero). Hermanin, scrivendo al ministro dell’istruzione Credaro l’11 ottobre del 1911 per caldeggiare l’acquisto, aveva definito quell’operazione come una “opportunità”, un’opportunità rilevante verrebbe da aggiungere, per la possibilità di poter arricchire le collezioni dell’allora Gabinetto con “un importante gruppo di acqueforti e disegni di Giovanni Fattori”, scriveva, “l’artista animoso e schietto che fu tra i primi in Toscana a raccogliere il grido di rivolta che contro l’arte italiana accademica ed ufficiale levarono, tornando dall’Esposizione di Parigi del 1899, Domenico Morelli, Saverio Altamura e Serafino De Tivoli”. Hermanin sottolineava inoltre le favorevoli condizioni dell’acquisto di tutto il lotto, composto da ventisei disegni e trentasei acqueforti (3.210 lire, ovvero circa 15mila euro attuali, effettivamente condizioni molto vantaggiose: con le quotazioni di mercato attuali, per acquistare un lotto paragonabile ne servirebbero almeno il doppio). Una cifra congrua per accaparrarsi un gruppo di fogli che “danno, nella loro sobria tecnica e nel franco e rude segno, una visione completa dell’arte sincera e potente di questo pittore, che sentì e illustrò in modo del tutto personale il rude e triste lavoro della Maremma, l’impeto della battaglia e le oscure fatiche dei soldati della patria”. I fogli acquistati da Hermanin nel 1911 sarebbero stati tuttavia esposti e pubblicati per la prima volta soltanto nel 1969.

Il nucleo include disegni preparatorî per dipinti, oppure prove di composizioni, o studî per elementi di composizioni più grandi, passando poi per i disegni forse più interessanti, ovvero tutto quello che Fattori catturava dal vivo: fa parte del nucleo dell’Istituto Centrale per la Grafica anche un taccuino giovanile, che risale a poco dopo il 1860, che entrò nelle raccolte dell’ente nel 1971 e ch’è stato pubblicato nel 2007. È uno dei tanti taccuini che Fattori lasciò in eredità ai suoi allievi Giovanni Malesci e Carlo Raffaelli (quello di Roma proviene dall’eredità Malesci: reca il noto timbro a secco delle opere di Fattori lasciate in eredità allo stesso Malesci). Il taccuino tiene conto d’alcune scampagnate di Fattori in Maremma, dov’ebbe modo di fissare su questi suoi quadernetti soprattutto paesaggi, soldati, figure di contadini. “Si tratta di felici annotazioni”, ha scritto Fabio Fiorani, “brevi cenni poetici che illustrano aspetti di vita quotidiana vissuti con straordinaria fatica, esistenze ripagate solo da un lavoro continuo ed estenuante, ma colte sempre nella loro dignità assoluta”.

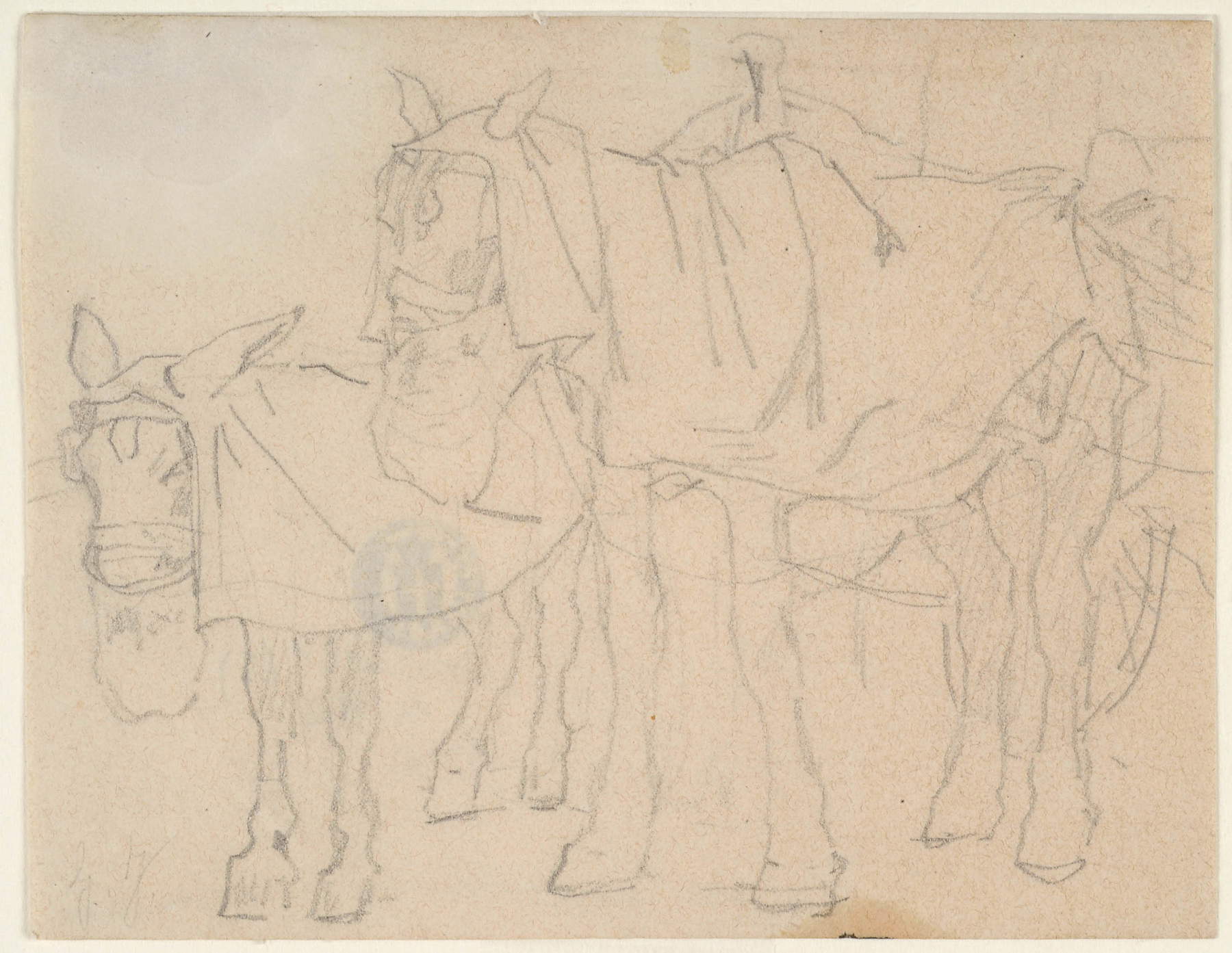

S’apprezzano, nei fogli di Fattori, le marcate differenze tra i diversi tipi di disegno. Gli studî per le composizioni sono abbozzi che non indugiano sui dettagli e si propongono soprattutto d’immaginare la collocazione di elementi, figure e gruppi all’interno della scena: non è raro trovare figure delineate con tratteggi doppi, ripassate con la china o con la penna, corrette come a voler sperimentare minime ma fondamentali variazioni. In alcune scene, soprattutto quelle di battaglia dove i militari e i cavalleggeri vengono tratteggiati in maniera sommaria, si possono agevolmente vedere, attraverso i segni lasciati da Fattori nelle prime fasi, anche le direttrici visive che organizzano la composizione, spesso quasi impostata su costruzioni geometriche (si vede bene, per esempio, nel foglio col numero d’inventario D-FN748, uno Studio per una carica di cavalleria).

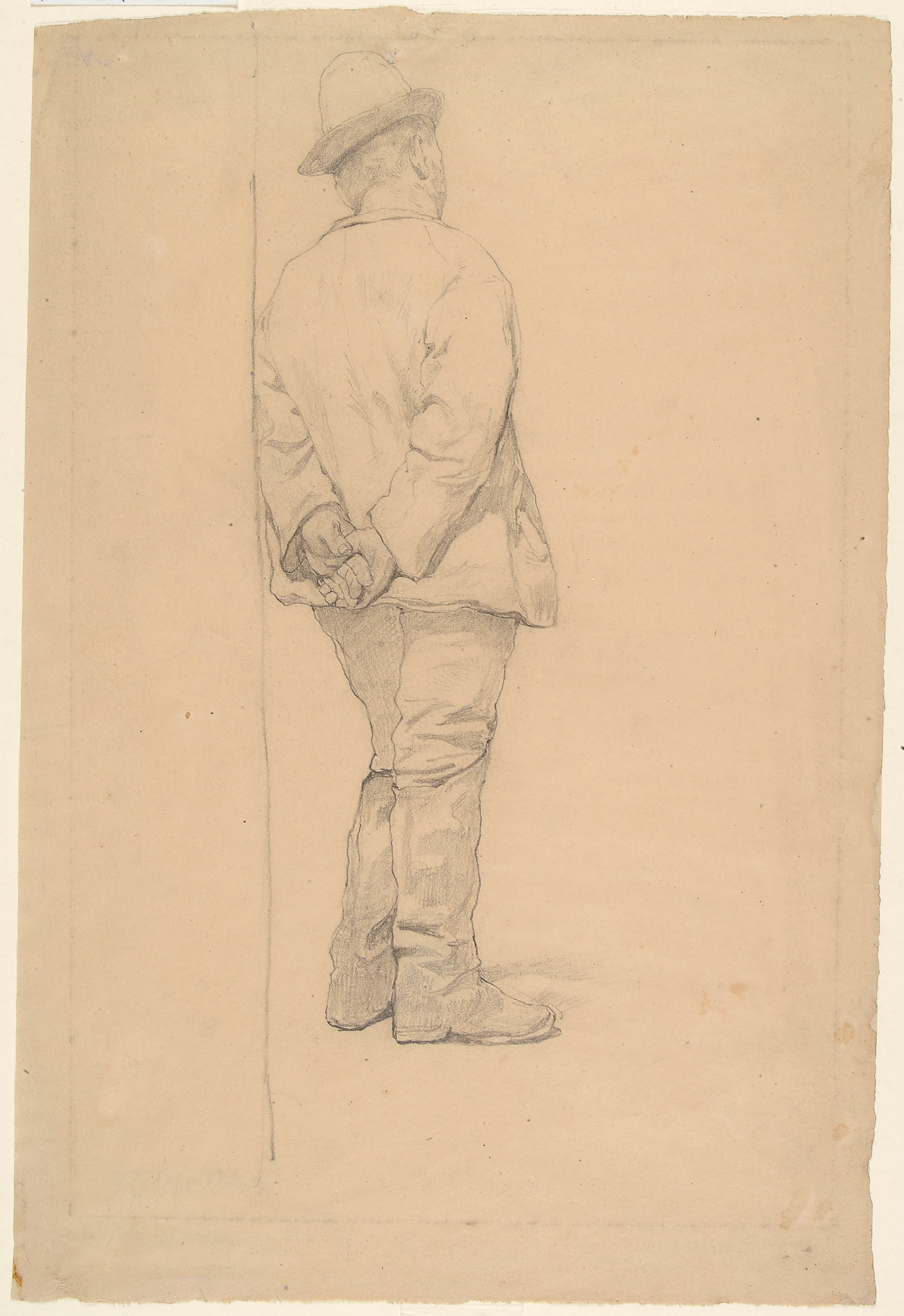

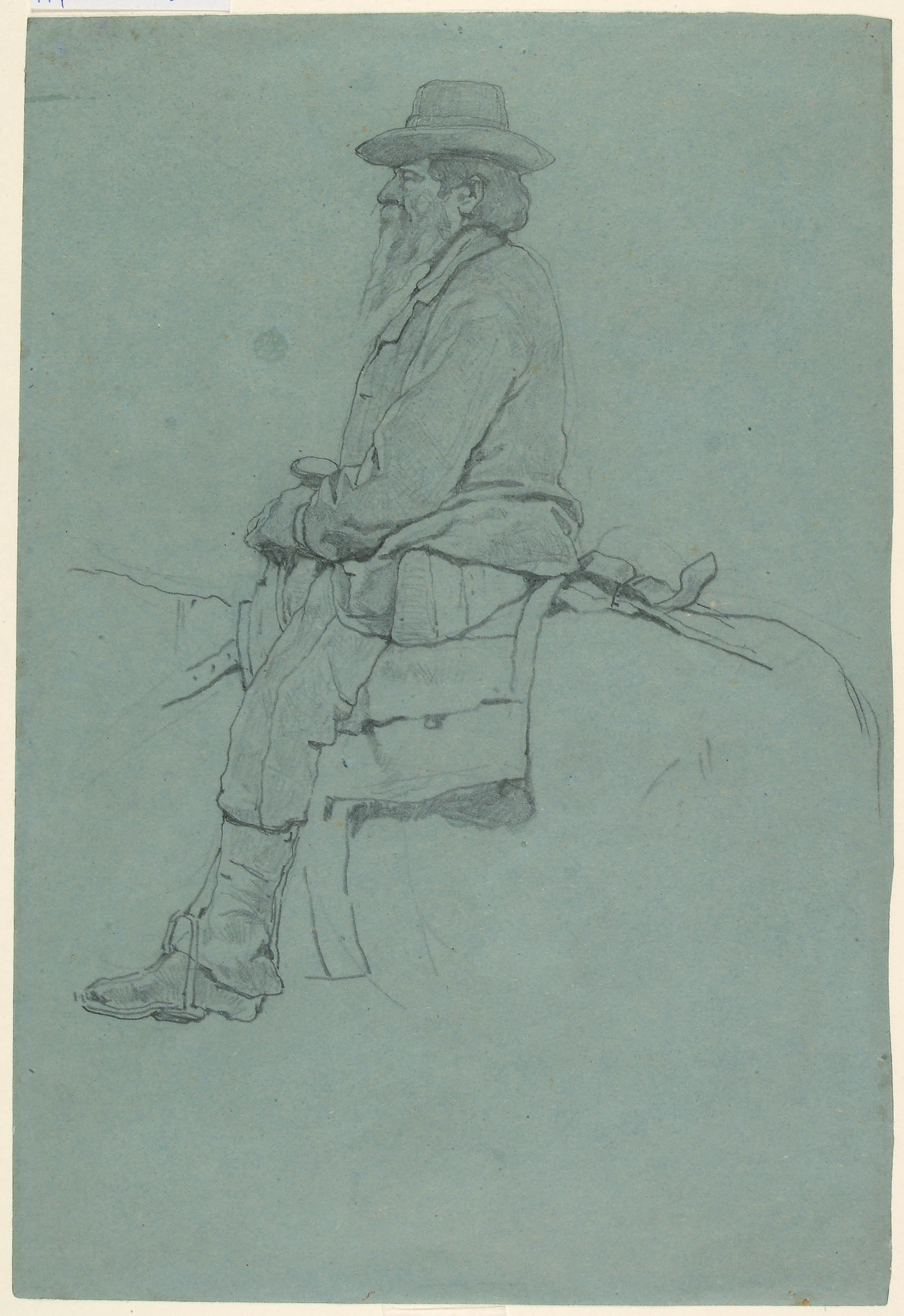

Gli scorci di paesaggio studiati dal vero sono invece rapidi ma sicuri, delineati con pochi tratti di matita, ma comunque sempre animati da uno spiccato senso della profondità, ottenuta anche con mezzi semplicissimi col solo mezzo della prospettiva (ammirevole in questo senso è la Veduta con ponte del foglio D-FN3982: è anche da questi disegni che s’ammira tutta l’esperienza di Giovanni Fattori, che s’apprezza la padronanza dei mezzi tecnici da parte dell’artista). Ci sono infine gli studî di elementi da incorporare in composizioni maggiori, come il Trombettiere del foglio D-FN316, o il contadino che finirà poi nel dipinto L’amore nei campi del 1894, oggi in collezione privata. Sono questi i disegni più elaborati, quelli attraverso i quali Giovanni Fattori studia anche i dettagli (le pieghe delle vesti, le parti del corpo, oppure le ombreggiature che vengono ottenute talvolta, come facevano gli artisti in antico, con reti di segni verticali e orizzontali incrociati più o meno intricate secondo la quantità d’ombra necessaria, talaltra semplicemente sfumando i tratti della matita, o rendendoli più spessi e fitti). Ce li immaginiamo eseguiti nello studio dell’artista, ma nati da impressioni appuntate dal vero. Sono anche i disegni che solitamente il pubblico apprezza di più, perché sono quelli meno “tecnici”, se si può adoperare questo aggettivo, quelli più elaborati, quelli più vicini al dipinto, quelli meno ostici e di conseguenza anche quelli più autonomi.

Caratteristica che rimane tuttavia comune a tutti i disegni di Fattori, lungo l’intero arco della sua carriera, è quella loro secchezza che li rende così semplici, così asciutti ma al contempo così sinceri e che, diceva ancora Occhini, segnava una distanza tra Fattori e i grandi della storia dell’arte che l’avevano preceduto, dotati d’una “forza colante, sugosa, che si spande in tratteggi replicati di curve”, una forza cui Fattori oppone un disegno “schietto, erto, vero ma senza smussature di morbidezza”. È, in sostanza, disegno puro, un disegno che ha la forza di una scrittura, che quasi consente d’entrare nella mente di Giovanni Fattori, di seguirne il processo creativo, d’accompagnare l’artista durante le sue passeggiate in Maremma, sulla costa livornese, per le strade di Firenze, in quei luoghi dove la meraviglia dell’artista era costante (“Tutto il creato che vedo osservo e tocco mi incanta, mi fa pensare e a nulla serve né comprendere né definire”, ha scritto Fattori) e gli permetteva dunque di trovare interessante e affascinante anche la quotidianità apparentemente più banale, quella cui si tende a non far caso. Era stato Fattori stesso, in una sua nota autobiografica del 1904, a spiegare il suo modo di lavorare. I dipinti realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta, capaci di riscuotere un certo successo (Fattori stesso faceva l’esempio dell’Attacco alla Madonna della Scoperta), racconta l’artista, gli avevano dato “lo stimolo acceso di fare studi di animali e di paesaggi, di essere continuamente osservatore della vita militare. E questa assiduità mi obbligava ad osservare tutto, e mi sono sempre interessato anche potendo di mettere sulla tela le sofferenze fisiche, e morali, di tutto quello che disgraziatamente accade. Pensando che [non potevo] solo osservare senza prendere appunti ed allora mi procurai un piccolo album e lì segnavo, e segno tutto quel che vedo. Di più, è stato un vero mezzo per fare i cavalli, ed altri animali trovandoli e studiandoli per strada senza occuparmi dell’esigenze dell’estetica – che li vuole belli tutti – o belli, o brutti. È la forma che si deve conoscere, e ne’ miei piccoli album si troveranno nasi di cavallo, zoccoli, gambe, interi ecc., fatti per strada nascosto negli usci, e dove potevo nascondermi”.

Lo studioso Giorgio Marini richiama l’attenzione sui cambiamenti dei disegni di Fattori dopo il 1870, quando “il tratto si discosta dal fermo nitore e dall’andamento geometrizzante degli esordi, divenendo più elaborato nelle ombre e nel chiaroscuro, in una ricerca sempre più accentuata di autonomia che sfocerà nella grande avventura delle incisioni, travasando il segno angoloso e infrangibile dei disegni in quello quasi materico, violento e roso dall’acido delle acqueforti”: Fattori avrebbe cominciato a praticare l’incisione a partire dalla fase matura della sua carriera (e tuttora può esser considerato uno dei più grandi incisori di sempre: l’incisione fattoriana è un’arte del tutto autonoma rispetto alla pittura, e se oggi è possibile ritenerla tale è anche grazie all’impegno di Andrea Baboni, uno dei massimi esperti di Giovanni Fattori, che a lungo ha studiato questa porzione, spesso in passato negletta, della produzione dell’artista livornese) e tra i disegni a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento e le incisioni capita spesso di trovare una “continuità concettuale”, scrive Marini, “tra motivi fissati sui disegni che si ritrovano poi nelle sue stampe, ponendo in relazione diretta l’attività libera di annotazione quotidiana con la successiva trasposizione sulla lastra”, com’è evidente confrontando lo Studio di cane e cavallo (D-FN11105), un rapido abbozzo dal vero, con l’acquaforte Bontà e sincerità, ma gli esempî potrebbero andare avanti a lungo.

Il disegno è il mezzo più immediato che un artista ha per tradurre in immagine un’idea, ed è anche per tal motivo che il disegno è tanto affascinante, benché spesso le sezioni sui disegni alle mostre siano trascurate (la mostra di Piacenza che ha esposto il nucleo di disegni dell’Istituto Centrale della Grafica ha tuttavia deciso, con somma intelligenza, d’esporli in apertura d’itinerario espositivo, così da mostrarli subito quando la concentrazione del pubblico è massima). E per Fattori, ha giustamente osservato la studiosa Giovanna Pace, il disegno era “un mezzo per catturare l’essenza della realtà”, ragione per la quale ogni suo foglio diventa “un piccolo racconto, un frammento di realtà che l’artista sapeva trasformare in poesia visiva”.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.