Un recente libro di Gabriele Bissolo, pubblicato nel 2021 ma aggiornato negli anni successivi in nuove edizioni, intitolato Pittori a Verona 1850-1920 (Edizioni d’Arte Quinta Parete), ha raccolto le biografie di ben 280 pittori attivi a Verona tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Almeno dall’Unità d’Italia, Verona era diventata, dopo oltre un secolo di marginalità, una vivace città d’arte a seguito d’un fatto rilevante, la fondazione, nel 1858, della Società di Belle Arti che fin da subito s’attivò per organizzare mostre in grado di richiamare progressivamente un numero sempre crescente d’artisti, soprattutto dopo il 1865, quando le mostre della Società vennero aperte ad artisti provenienti da tutta Italia. Inizialmente, i pochi artisti veronesi, dati gli storici legami, risalenti all’epoca del Lombardo-Veneto, con l’Accademia di Brera e con le esposizioni milanesi, continuarono a preferire Milano come sede espositiva, ma presto la situazione sarebbe cambiata, complice anche una svolta della locale Accademia di Belle Arti (l’Accademia Cignaroli) con l’arrivo di insegnanti aggiornati che non rendevano più necessari troppi spostamenti fuori città per conoscere le principali novità. Anzi, Verona cominciò anche ad attirare artisti da fuori: s’erano poste così le basi per la nascita d’una importante scuola locale, che avrebbe visto in Angelo Dall’Oca Bianca (Verona, 1858 – 1942) l’esponente più illustre e più attento.

Molti dei pittori veronesi svilupparono una sensibile pittura di paesaggio che traduce sulla tela l’essenza più profonda d’un territorio, quello dell’attuale provincia di Verona, con le sue dolci colline, le suggestive valli, le placide rive del Lago di Garda e i suoi stessi affascinanti scorci urbani, che vive nell’eredità visiva di un patrimonio artistico che ci permette di vedere e meglio apprezzare la bellezza di questi luoghi. Dalle espressioni più liriche e contemplative ai vertici del Futurismo, la pittura veronese del secolo scorso ha saputo raccontare un legame indissolubile tra l’essere umano e la sua terra, offrendo una testimonianza preziosa dei cambiamenti e delle permanenze di un’epoca. Lo splendido paesaggio del veronese, dalle pianura alle montagne, dai fiumi ai laghi, dai borghi alla città, era così vario da offrire ai pittori un’infinita teoria di suggestioni, in un periodo in cui la pittura di paesaggio era peraltro al centro del dibattito artistico, con lo sviluppo della poetica del paesaggio-stato d’animo che fu fondamentale nell’Europa di fine Ottocento.

Il percorso potrebbe cominciare proprio da Angelo Dall’Oca Bianca, figura imprescindibile per comprendere la genesi della pittura veronese fin de siècle, anche perché lui stesso fu maestro e mentore d’altri artisti, come Erma Zago, Dante Bertini, Enrico Sorio e diversi altri. Formatosi presso la prestigiosa Accademia Cignaroli di Verona e poi a Roma, dove entrò in contatto con personalità illustri come Carducci e D’Annunzio, e con il pittore Francesco Paolo Michetti che lo avvicinò alla fotografia, Dall’Oca Bianca sviluppò un linguaggio artistico unico.

La sua opera più celebre in relazione al paesaggio veronese, Prima luce, fu esposta per la prima volta all’Esposizione Nazionale Artistica di Venezia nello stesso anno in cui fu dipinta, il 1887, e in seguito al Circolo Artistico di Trieste nel 1890. Dall’Oca Bianca non era granché interessato al paesaggio, quanto alla denuncia sociale: l’opera raffigura infatti il momento dell’entrata degli operai in fabbrica, anche se all’epoca la critica si concentrò soprattutto sulla maestria con cui il pittore riuscì a rendere la luce aurorale di questo scorcio cittadino che s’affaccia sull’acqua. Questa capacità di narrare la realtà sociale attraverso il paesaggio, senza perdere in lirismo, ha reso Dall’Oca Bianca un precursore di una sensibilità che s’era diffusa in tutta l’Italia del tempo. Fu però anche pittore di paesaggi di carattere più “tradizionale”, potremmo dire: celebri e notevoli le sue vedute di Verona, soprattutto quelle della fase matura della sua carriera, che non raggiungono però le vette della prima fase della sua carriera. Celebre, ad esempio, la sua Piazza delle Erbe conservata, al pari di molti altri suoi dipinti, alla Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti” di Verona, una delle più vivaci raffigurazioni della piazza situata nel cuore della città.

Rimanendo nel contesto delle vedute urbane veronesi, non si possono dimenticare anche altri artisti che hanno contribuito a raccontare la città. Vittorio Avanzi (Verona, 1850 – Campofontana, 1913) è stato uno dei più importanti paesaggisti veronesi: uno dei suoi scorci urbani più interessanti, il Canale dell’Acqua Morta di Verona, è anch’esso alla GAM di Verona ed è simbolo del suo naturalismo sobrio, calmo e disteso: non era un artista innovativo come Angelo Dall’Oca Bianca, ma le sue opere, che raccontano anche il paesaggio collinare del Veronese, soprattutto quello dei dintorni di Campofontana, luogo di suoi lunghi soggiorni, dimostrano una sensibilità percorritrice nel cogliere l’autenticità e la bellezza dei contesti rurali veronesi.

Un altro veronese innamorato della sua terra, sebbene d’una generazione successiva a quella di Avanzi e Dall’Oca Bianca (e che fu anche la generazione più folta), fu Ulderico Marotto (San Michele Extra, 1890 – Verona, 1985), la cui arte, scrive Bissolo, è “rivelazione per la freschezza del colore, per l’atmosfera sana e pulita che circola nei suoi quadri”. Pur lavorando inizialmente come decoratore e grafico, la sua vera passione fu la pittura ad acqua, in particolare l’acquarello, tecnica di cui divenne un maestro riconosciuto. Dopo anni di vicende belliche, nel 1942 Marotto fece ritorno a Verona, dove aprì il suo studio e iniziò il suo percorso come rinomato acquarellista, dedicandosi a numerose mostre personali. Il suo interesse per il paesaggio veronese è centrale nella sua produzione: Marotto dipinse con lirismo “le scene di campagna veronese, per gli aspetti scomparsi o mutati della sua città”. Le sue opere, come Piazza delle Erbe del 1945, catturano scorci urbani e rurali con una profondità e una spontaneità che spiccano per l’alto grado d’interpretazione poetica della città. Della stessa generazione, Ettore Vitturi (Verona, 1897 – 1968), ha immortalato scorci cittadini come la Nevicata in Borgo Trento - Via Guerzoni del 1933. Allo stesso modo, Vittorino Bagattini (Verona, 1908 – 1983) ha dipinto la Piazza Erbe a Verona nel 1941, offrendo una testimonianza visiva di uno dei luoghi simbolo della città trentacinque anni dopo l’omologo dipinto di Angelo Dall’Oca Bianca. Queste opere, pur concentrandosi su architetture urbane, rientrano a pieno titolo nel racconto del “paesaggio” veronese, inteso nella sua accezione più ampia, quella di un ambiente plasmato dall’essere umano e dalla natura.

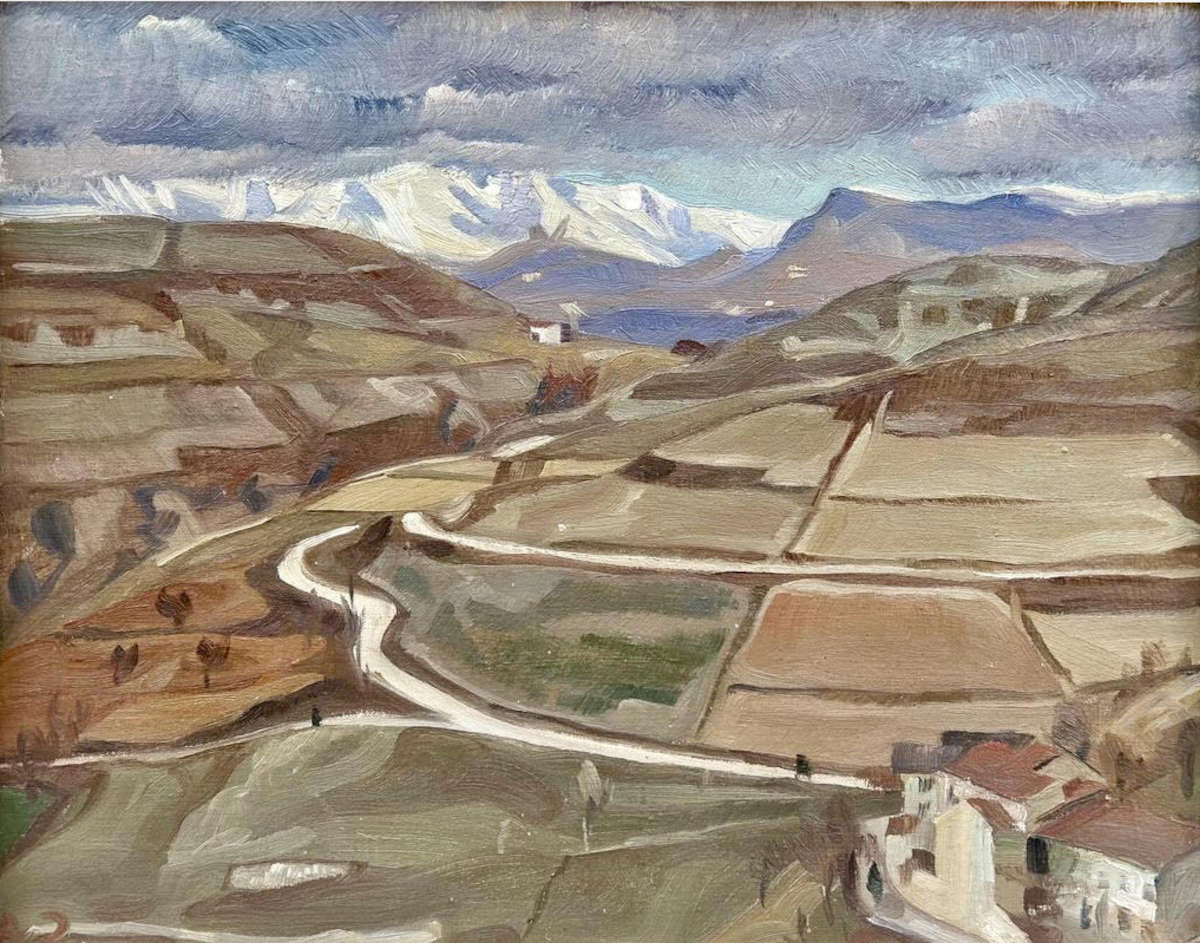

Un’altra figura centrale nel panorama artistico veronese del Novecento, appartenente alla generazione successiva rispetto a quella di Angelo Dall’Oca Bianca (che è anche la generazione più folta), è quella di Guido Trentini (Verona, 1889 – 1975), la cui produzione artistica si distingue per la sua evoluzione stilistica e la profondità interpretativa. Figlio del pittore Attilio Trentini, iniziò la sua formazione a soli tredici anni presso l’Accademia Cignaroli. La sua carriera fu segnata da diverse influenze, dal Secessionismo all’arte tradizionale veneta, dal gruppo del Novecento fino al Cubismo, dimostrando una notevole apertura e capacità di assimilazione. A Verona, subì l’influenza di Felice Casorati, attivo in città dal 1911, e fu immerso nel vivace clima della Secessione e degli artisti di Ca’ Pesaro, da cui apprese innovative soluzioni antinaturalistiche. La sua presenza alla Biennale di Venezia fu costante, con ben quattordici partecipazioni, e nel 1922 ottenne un prestigioso primo premio. Dopo la morte del suo maestro Savini, Trentini assunse la direzione dell’Accademia Cignaroli, un periodo considerato il culmine della sua carriera, caratterizzato da un equilibrio tra rigore formale ed essenzialità espressiva. Tra il 1910 e il 1930 la sua arte raggiunse i massimi livelli di originalità, prima di un periodo di ricerca che lo portò verso il Cubismo negli anni Quaranta. Nel contesto dei paesaggi veronesi, è di particolare rilievo la sua opera Colline veronesi (Valpolicella) del 1915 circa, un olio su cartone che testimonia il suo interesse per la raffigurazione del territorio, in questo caso le celebri colline della Valpolicella. Quest’opera, pur non essendo l’unico suo lavoro a tema paesaggistico, rappresenta un punto di contatto diretto con il cuore della campagna veronese e la sua bellezza inalterata trasfigurata secondo i linguaggi delle avanguardie.

Tra le figure di spicco che hanno saputo interpretare con particolare intensità il paesaggio veronese e gardesano si annovera Angelo Zamboni (Verona, 1895 – 1939), una personalità artistica la cui parabola, seppur breve, fu di straordinaria vivacità e influenza. Anche lui frequentò l’Accademia Cignaroli, tra il 1910 e il 1914, perfezionando la sua maestria nella tecnica dell’affresco sotto la guida di Carlo Donati. Fin dagli esordi, la sua indole artistica non passò inosservata; già a ventidue anni, nel 1918, Massimo Gaglione lo descriveva come un “ingegno prontissimo, sveglio, in continua fermentazione”, parte di un “cenacolo veronese” audace che includeva nomi come Lionello Fiumi ed Eugenio Prati. Le sue prime creazioni rivelano una precoce inclinazione verso le nuove tendenze artistiche europee, come le secessioni di Vienna e Monaco, filtrate attraverso l’ambiente innovativo di Ca’ Pesaro e i suoi protagonisti, tra cui Felice Casorati e lo stesso Guido Trentini. Dal 1916 al 1925, Zamboni operò nel suo studio situato tra il Teatro Romano e Castel San Pietro, un luogo che divenne un punto di riferimento per altri artisti veronesi del tempo. La sua carriera espositiva fu ricca e significativa, e per un certo periodo fu anche considerato un pittore futurista.

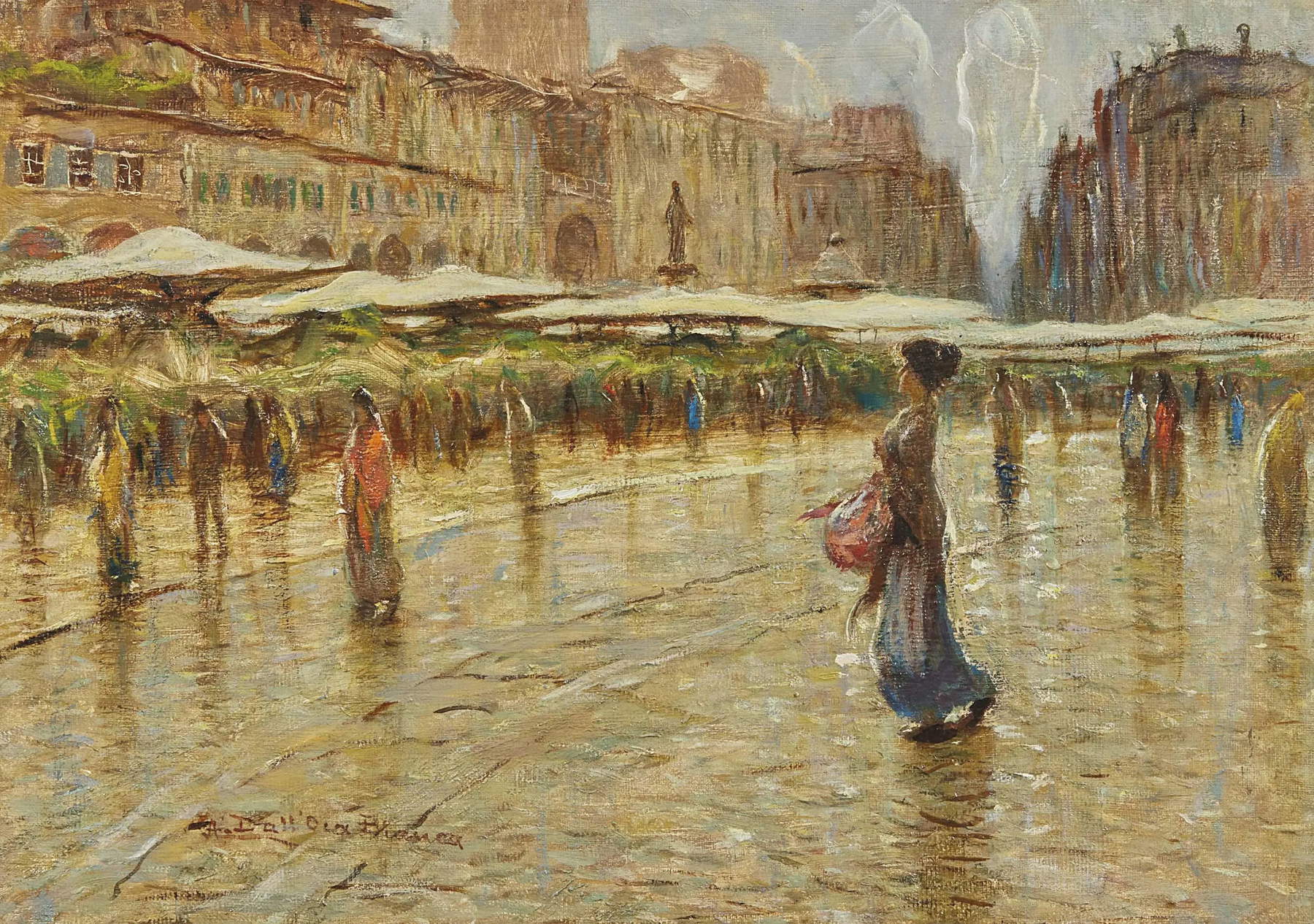

È tuttavia soprattutto il suo profondo legame con la terra veronese a emergere nella sua produzione paesaggistica. Un momento cruciale per la sua ispirazione si manifestò nel 1927, quando prese in affitto una residenza per le vacanze familiari a Romagnano, una località incantevole nella Valpantena. Questo piccolo borgo antico divenne per Zamboni una fonte inesauribile di soggetti e stimoli per i paesaggi, soprattutto quelli dei monti Lessini, che avrebbe dipinto negli anni successivi. La sua interpretazione del paesaggio di Romagnano culminò anche in un importante lavoro di affresco della volta presbiteriale della chiesa parrocchiale nell’estate del 1938. Il critico Giuseppe Marchiori notò come Zamboni volesse “esprimere con semplicità l’amore per la sua terra veronese, in un distacco serenamente contemplativo”. Spesso, scriveva Marchiori, “egli raggiunge una rara freschezza di vedute. La sua fantasia era popolata di immagini definite”. Lo stesso pittore, in una lettera del 1931 inviata allo stesso Marchiori, rivelava una libertà creativa in evoluzione, affermando che “il controllo del vero non mi serve più, ora ci si può abbandonare ad un istinto più lirico, senza cadere nel pericolo di un simbolismo arbitrario”. Opere come Mattino d’inverno (1922), Tra gli ulivi (1928) e Romagnano (anni Trenta) testimoniano la sua sensibilità nel cogliere l’atmosfera e la luce di questi luoghi. Nonostante la sua prematura scomparsa nel 1939, a soli 43 anni, Angelo Zamboni ha lasciato un segno indelebile, con opere esposte postume alla Terza Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma e retrospettive dedicate alla sua memoria, come quella al Museo di Castelvecchio nel 1985.

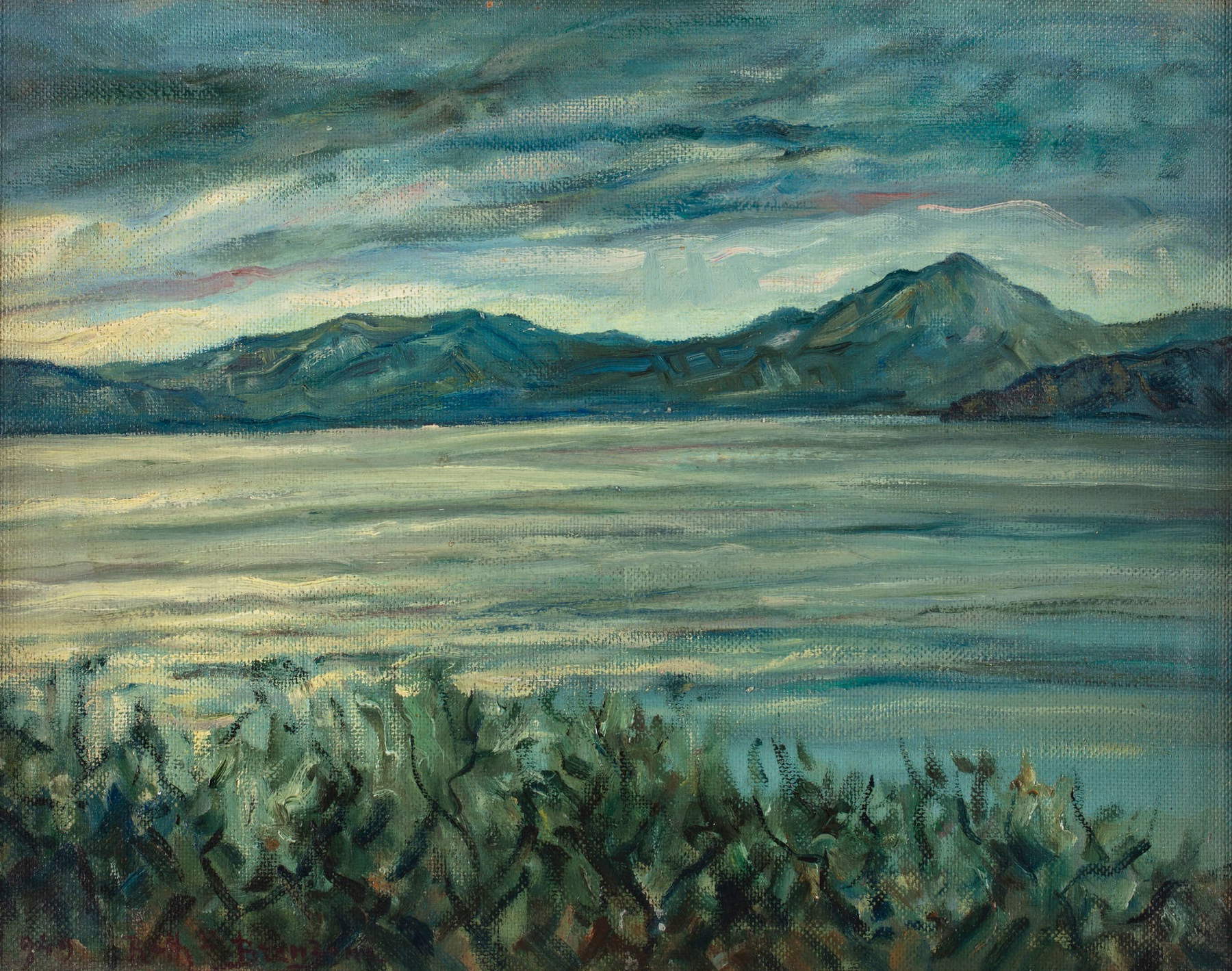

Il Lago di Garda, con le sue luci e le sue atmosfere cangianti, ha trovato in Alberto Stringa (Caprino Veronese, 1880 – 1931) un interprete sensibile e originale. Nato e vissuto a Caprino Veronese, Stringa, pur avendo conseguito una laurea in Giurisprudenza, dedicò la sua vita all’arte, alla musica e alla poesia, seguendo una passione che lo aveva accompagnato fin dall’infanzia. Non fu allievo di alcuna accademia, se non per i primi rudimenti appresi dal pittore veronese Francesco Danieli; il suo vero maestro, avrebbe sempre detto, fu “il vero”. La sua carriera espositiva iniziò nel 1900 alla Società di Belle Arti di Verona e lo vide presente in numerose edizioni. Stringa viaggiò molto, visitando la Grecia, la Sicilia, soggiornando a Roma e a Parigi tra il 1904 e il 1905, dove entrò in contatto con gli ambienti artistici dell’epoca e conobbe le opere degli impressionisti, in particolare di Monet, al quale fu talvolta accostato dalla critica. Dopo il suo rientro da Parigi, trascorse un paio d’anni a dipingere proprio a Caprino Veronese, consolidando il suo legame con il paesaggio locale. Un periodo significativo fu quello viennese, dal 1907 al 1913, durante il quale dipinse innumerevoli ritratti e paesaggi, esponendo con successo e ottenendo riconoscimenti, pur rimanendo fedele al suo gusto coloristico impressionistico-postimpressionistico, sempre alla ricerca di un’espressione autentica. Nonostante la sua fama, Stringa scelse in seguito di ritirarsi a Caprino Veronese, isolandosi e dedicandosi alla sua arte lontano dai clamori del successo, trovando la sua felicità nelle “piccole gioie segrete”, scrive Bissolo, della sua vita e della sua terra.

Un altro artista che ha legato il suo nome alle sponde del Garda è Raffaello Brenzoni (Verona, 1890 – Malcesine, 1971). Nato a Verona e scomparso a Malcesine, Brenzoni, pur provenendo da un’antica famiglia nobile e avendo una formazione in Giurisprudenza, si dedicò con passione all’arte. Fu un noto critico d’arte, autore di oltre 250 saggi, e un restauratore esperto. Sebbene le sue esposizioni pittoriche fossero rare, il suo debutto nel 1918 alla “Mostra Pro Assistenza Civica” a Verona vide la presenza di opere paesaggistiche significative, tutte dedicate agli scorci del Veronese, come Luci di sera, Malga in montagna, Tramonto sui Lessini incendiati e Bosco in pieno meriggio. Questi titoli rivelano una chiara predilezione per i paesaggi della Lessinia e del territorio montano veronese, catturati con una sensibilità attenta alle variazioni atmosferiche e luministiche. Brenzoni stesso dichiarò di preferire il paesaggio non per la fugace impressione visiva, ma per il “sentimento, lo stato d’animo provocato dalla Natura”. Dopo un trentennio di pausa, riprese l’attività pittorica dopo la Seconda Guerra Mondiale, e nel 1949 espose Luci sul Garda da Brenzone, un olio su tavola che cattura l’atmosfera luminosa del lago. I suoi dipinti, caratterizzati da un’intonazione crepuscolare e una luce confinata all’orizzonte, mostrano una pittura densa e avvolgente, particolarmente efficace nel rendere i paesaggi veronesi.

La Valpolicella ha avuto invece in Augusto Manzini (San Giovanni Lupatoto, 1885 – Verona, 1961) un attento osservatore. Originario di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona, Manzini si formò all’Accademia Cignaroli. La sua prima mostra alla Società Belle Arti di Verona nel 1908 già rivelava la sua abilità nel cogliere le atmosfere paesaggistiche, con opere come Luci vespertine, elogiata per i suoi effetti di luce. La sua carriera lo portò a esporre in importanti contesti nazionali, da Ca’ Pesaro a Venezia, dove fu ammesso con otto opere nel 1911, a Genova, Milano e Roma. Dopo un periodo in Brasile e viaggi in Sicilia dedicati a dipingere monumenti storici e paesaggi isolani, Manzini tornò a dedicarsi anche ai paesaggi della sua terra d’origine, come testimoniano le opere San Giorgio di Valpolicella e San Giorgio di Valpolicella controluce, datate 1949, che mostrano la sua capacità di ritrarre la bellezza della Valpolicella. Morì a Verona nel 1961, in condizioni di indigenza, ma lasciando un’eredità di opere che continuano a celebrare il paesaggio veronese.

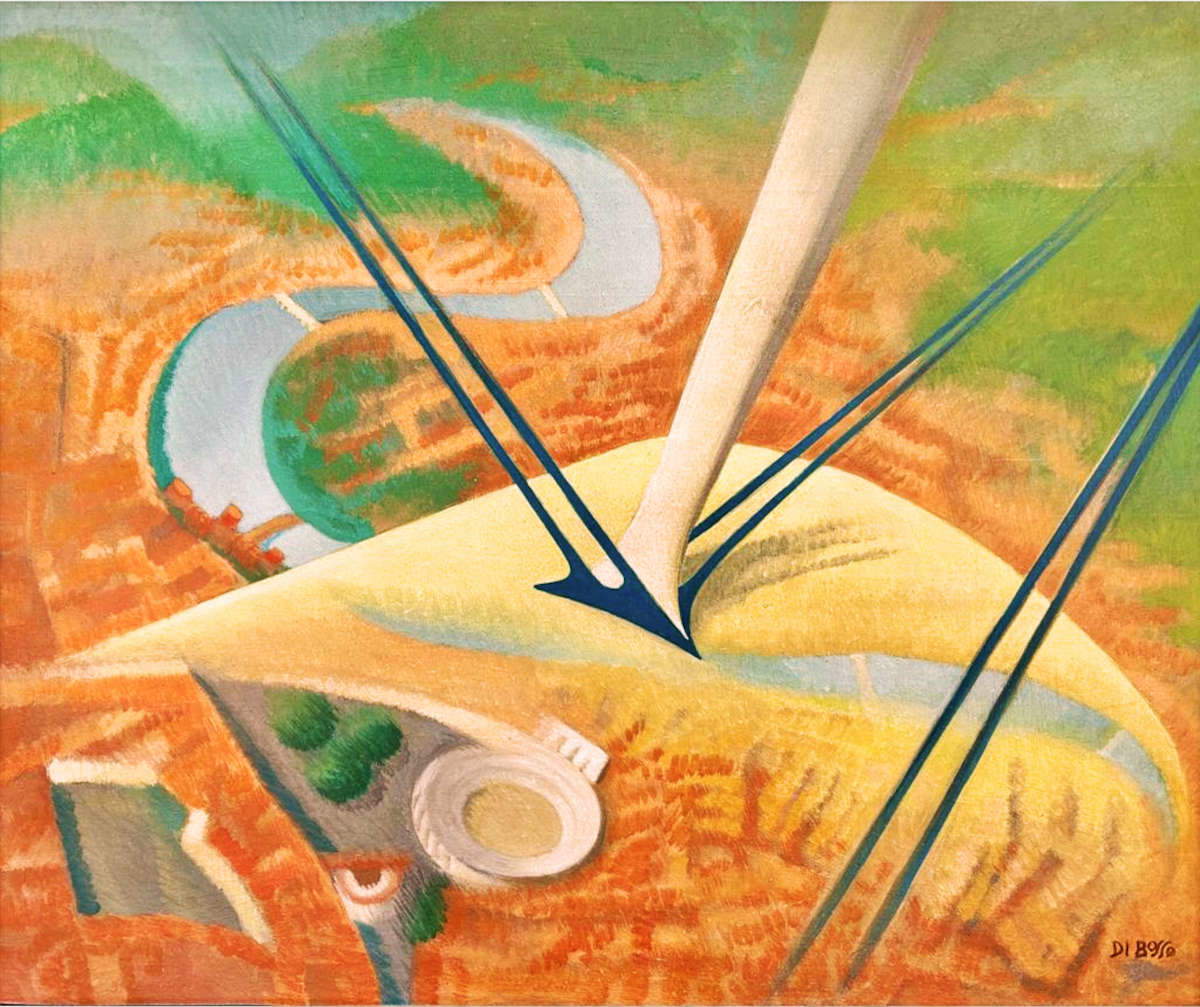

Va poi citato Renato Righetti - Di Bosso (Verona, 1905 – Negrar, 1982), un interprete che ha saputo fondere il legame con la terra con le avanguardie del Novecento. Nato a Verona e residente ad Arbizzano di Valpolicella, Righetti, scultore, pittore e incisore, proveniva da una famiglia di scultori. Dopo gli studi all’Accademia Cignaroli, aderì al movimento futurista intorno al 1930, fondando il “Gruppo Futurista Veronese” e guadagnandosi l’appellativo “Di Bosso” da Filippo Marinetti. La sua ricerca artistica si concentrò, dal 1932, sull’aeropittura, che gli permise di rappresentare il paesaggio da una prospettiva inedita, quella del volo. Collaborò con l’amico pittore Alfredo Gauro Ambrosi presso l’aeroporto di Boscomantico, sviluppando le sue singolari e originalissime “tavole rotative”: supporti circolari mobili che, ruotando su un perno centrale, consentivano allo spettatore di immergersi nella sensazione del volo e del movimento attraverso il paesaggio. Come descritto da Filippo Tommaso Marinetti, queste tavole, pur perdendo in seguito il moto per assumere “forme sagomate a mo’ di nuvole”, continuavano a offrire “visioni zenitali” dove il senso dinamico era dato dalla “suggestione di una di una ferma e diretta picchiata sull’obiettivo”. Questo approccio radicalmente moderno alla rappresentazione del paesaggio rifletteva la velocità e le nuove prospettive dell’era tecnologica. Sebbene in un periodo successivo si fosse dedicato anche alla pittura di guerra, la sua attenzione al paesaggio riemerse con forza dagli anni Sessanta in poi: Righetti – Di Bosso non smise di dedicarsi alle sue idee futuriste e produsse almeno venti aeropitture dedicate alla Piazza delle Erbe a Verona. La sua opera rappresenta un ponte tra la tradizione figurativa e l’innovazione futurista, e offre una visione dinamica e moderna del paesaggio veronese.

Merita infine una menzione l’opera di Erma Zago (Ermanno Giovanni Zago; Bovolone, 1880 – Milano, 1942), il pittore dei paesaggi rurali della pianura dei Dogi. La vita e l’opera di Erma Zago, spesso considerato dalla critica un pittore macchiaiolo, si snodano tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Anche lui è un prodotto dell’Accademia Cignaroli, dove si diplomò nel 1897. Fondamentale fu l’incontro con Dante Bertini e le successive lezioni private presso lo studio di Angelo Dall’Oca Bianca, il più celebre pittore veronese del momento. Nonostante un trasferimento a Milano nel 1901, dove si affermò come pittore professionista e ritrattista, Zago mantenne un profondo legame con la sua terra d’origine. La sua pittura, caratterizzata da una certa festosità e distintasi per i suoi effetti di luce, rifletteva una vivacità e un’attenzione per la resa atmosferica che potevano arricchire qualunque rappresentazione del paesaggio. Molte delle sue opere nascevano anche dalla fotografia che adoperava largamente come strumento di lavoro. Zago, pur non essendo un paesaggista esclusivo della terra veronese, rappresenta l’esempio di un artista che, pur aprendosi a orizzonti nazionali, aveva mantenuto ben salde le radici nel suo luogo natale, arricchendo il suo percorso con una visione ampia e versatile della rappresentazione della natura e degli ambienti del suo territorio.

In generale, i pittori del Novecento che hanno narrato il paesaggio di Verona e del Lago di Garda hanno lasciato pertanto un’impronta profonda e multiforme. Dal lirismo introspettivo di Angelo Zamboni e Alberto Stringa, alla maestria tecnica di Guido Trentini, passando per la contemplazione di Raffaello Brenzoni e le visioni urbane di Ulderico Marotto, fino all’innovazione futurista di Renato Righetti Di Bosso e le interpretazioni di Augusto Manzini, questi artisti hanno saputo cogliere l’anima di un territorio, traducendola in opere che ancora oggi risuonano con la bellezza, la storia e l’emozione dei luoghi. La loro arte non è solo una documentazione visiva, ma una profonda esplorazione del legame tra l’uomo, la cultura e il paesaggio, un invito a riscoprire, con occhi nuovi, le meraviglie di Verona e del Lago di Garda.

Questo viaggio attraverso le pennellate dei maestri veronesi del XX secolo rivela non solo la bellezza intrinseca del territorio, ma anche la capacità dell’arte di conservarne la memoria, documentando trasformazioni e perpetuando un legame indissolubile tra l’uomo, la sua cultura e l’ambiente circostante. I paesaggi di Verona e del Lago di Garda continuano a vivere e a risplendere attraverso l’eredità di questi artisti, invitando chiunque a percepire il territorio non solo come un luogo fisico, ma come una fonte inesauribile di ispirazione e bellezza.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.