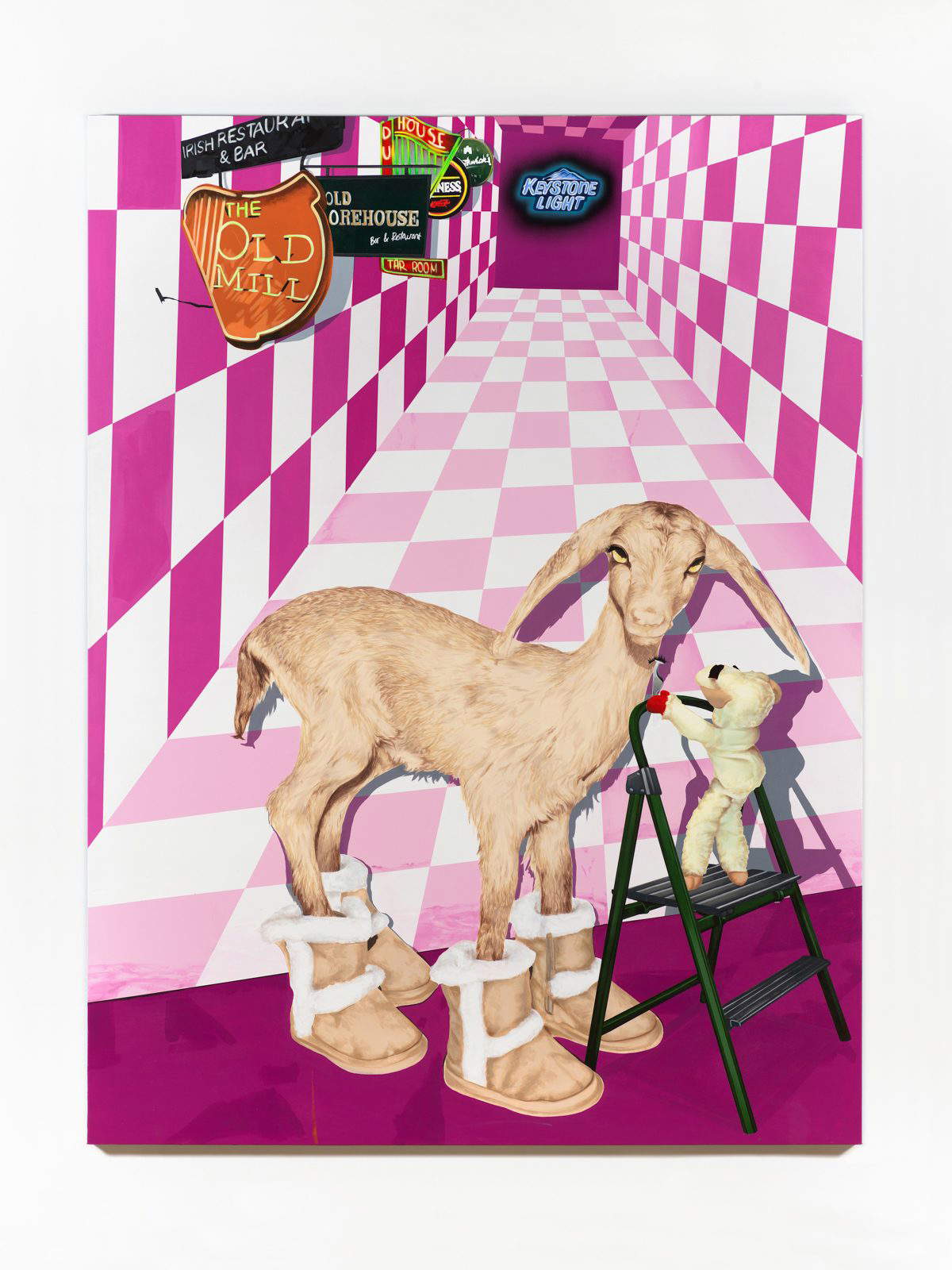

Difficile de ne pas avoir l’impression que quelque chose est sur le point d’exploser lorsqu’on est confronté à une œuvre de Jamian Juliano-Villani. Et ce n’est pas seulement la densité visuelle, le chaos bien orchestré de références et d’images, mais une tension plus profonde, une vibration latente, comme une pièce dans laquelle une bagarre vient d’avoir lieu mais où tout est magiquement, inexplicablement, encore debout. Juliano-Villani, née en 1987 à Newark, dans le New Jersey, vit et travaille aujourd’hui à Brooklyn. Sa biographie est parfois canonique pour une figure de l’art contemporain : études au Fashion Institute of Technology, passage par la School of Visual Arts, puis percée rapide et bruyante dans le monde des galeries. Mais contrairement à nombre de ses pairs, Jamian semble toujours faire un pas de plus, un pas de côté, comme si elle s’était arrogé le droit de ne respecter aucune grammaire visuelle autre que la sienne.

Entrer dans l’une de ses expositions, c’est comme franchir le seuil d’un esprit surstimulé. On y trouve des dessins animés vintage, des citations de clips musicaux, des publicités des années 1990, de la pornographie softcore, des photographies de famille, des mascottes d’école. Mais rien n’est nostalgique, rien n’est gratuit. Chaque élément est placé comme dans un collage fiévreux qui échappe à tout contrôle, mais qui est construit avec une conscience chirurgicale.

Prenons Let’sKill Nicole (2019) : dans cette toile, un fauve anthropomorphe, qui pourrait sortir tout droit d’un vieux dessin animé d’Hanna-Barbera, est assis dans un intérieur bourgeois qui semble à la fois rassurant et étranger. Le titre fait sursauter. "On se demande qui est Nicole. Il n’y a pas de réponse. Mais la violence évoquée, jamais explicitée, flotte à la surface de l’œuvre, comme une promesse non tenue, ou une menace murmurée. Dans Constructive Living (2019), en revanche, une figure féminine (peut-être l’artiste elle-même, ou peut-être une caricature ?) est absorbée dans un geste domestique, celui de commander des CD. La pièce est éclairée comme le décor d’une publicité pour le nettoyage domestique, mais l’atmosphère est aliénante, presque oppressante. Juliano-Villani dit avoir pensé à un moment nocturne où l’on pleure en fumant, à voix basse, pour ne réveiller personne. La peinture devient alors un journal intime dysfonctionnel, une confession qui ne cherche pas à comprendre mais à restituer.

Souvent, ses œuvres évoluent à la limite du rejet. Rejet du bon goût, rejet de la narration linéaire, rejet d’une cohérence rassurante. Mais il n’y a jamais de snobisme. Au contraire, Juliano-Villani s’immerge jusqu’au cou dans l’imagerie de la culture pop et de ses vestiges pour les redéfinir. Sa méthode s’apparente à celle d’un DJ qui échantillonne des sons oubliés pour construire un morceau qui palpite d’une vie nouvelle. En ce sens, il est impossible de ne pas penser à Sigmar Polke, Mike Kelley ou John Baldessari : des artistes qui ont utilisé l’ironie, la culture de masse et l’absurde pour démanteler les structures visuelles du pouvoir. Mais il y a chez Juliano-Villani quelque chose de plus sale, de plus viscéral, presque un désir de se blesser avec des images.

Le corps, dans ses œuvres, est souvent absent ou déformé. Lorsqu’il apparaît, c’est comme une carcasse de dessin animé : souple, ridicule, embarrassé. Mais jamais érotique. Même lorsqu’il touche à la sexualité, Juliano-Villani le prive de son potentiel de séduction. Au lieu du désir, il montre la consommation. Au lieu de l’intimité, la maladresse. C’est le sexe raconté par quelqu’un qui l’a appris en regardant des VHS granuleuses et en écoutant des conversations auxquelles il n’était pas invité.

Il n’est pas surprenant qu’il ait également créé des installations sonores, comme Same Time Next Year (Part One) (2016), dans laquelle un jukebox vintage diffuse des phrases enregistrées de la voix déformée de la mère de l’artiste. Le son est morbide, enfantin, hypnotique. Comme si toute la pratique artistique de Juliano-Villani était un rituel pour mettre en scène, et en même temps exorciser, les sons de sa propre éducation, les bruits de fond de la croissance, de la construction identitaire.

En 2022, elle a été sélectionnée pour la Biennale de Venise, dans le pavillon Milk of Dreams, où ses œuvres ont été décrites comme des “collisions magnifiquement élaborées entre le monde des dessins animés et les intérieurs banals”. Mais réduire son travail à des collisions est presque trompeur. Il est vrai que tout chez elle semble se heurter, les couleurs, les styles, les langues, mais ce qui reste, c’est une forme de cohérence qui ne vient pas du sens, mais de l’expérience.

Le spectateur ne doit pas comprendre, il doit sentir. Et c’est bien là l’essentiel : l’art de Juliano-Villani ne se laisse pas expliquer. Il n’offre aucune clé d’interprétation. Il s’agit plutôt d’un rêve fiévreux, d’une page de journal intime écrite lors d’une crise de panique. Et comme tout rêve, il doit être vécu et non interprété. Vous vous demandez alors : pourquoi ces images, aussi dérangeantes soient-elles, nous attirent-elles autant ? Pourquoi reconnaît-on quelque chose de nous dans le langage visuel d’un artiste qui prétend pêcher “dans le bric-à-brac visuel du monde” ? Pourquoi la confusion nous rassure-t-elle ? Peut-être parce que, contrairement à une grande partie de l’art contemporain qui veut étonner par la froideur de l’idée, Juliano-Villani nous investit de la chaleur inconfortable de l’expérience réelle.

L'auteur de cet article: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.