Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass etwas zu explodieren droht, wenn man mit einem Werk von Jamian Juliano-Villani konfrontiert wird. Und es ist nicht nur die visuelle Dichte, das wohlorchestrierte Chaos von Verweisen und Bildern, sondern eine tiefere Spannung, eine latente Vibration, wie ein Raum, in dem gerade eine Schlägerei stattgefunden hat, in dem aber auf magische, unerklärliche Weise alles noch steht. Juliano-Villani, 1987 in Newark, New Jersey, geboren, lebt und arbeitet heute in Brooklyn. Ihre Biografie ist zuweilen kanonisch für eine zeitgenössische Kunstfigur: Studium am Fashion Institute of Technology, Durchlauf der School of Visual Arts und dann ein schneller und lauter Durchbruch in der Galeriewelt. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen scheint Jamian immer einen Schritt weiter zu sein, einen Schritt zur Seite, als hätte sie sich das Recht genommen, keine visuelle Grammatik außer ihrer eigenen zu respektieren.

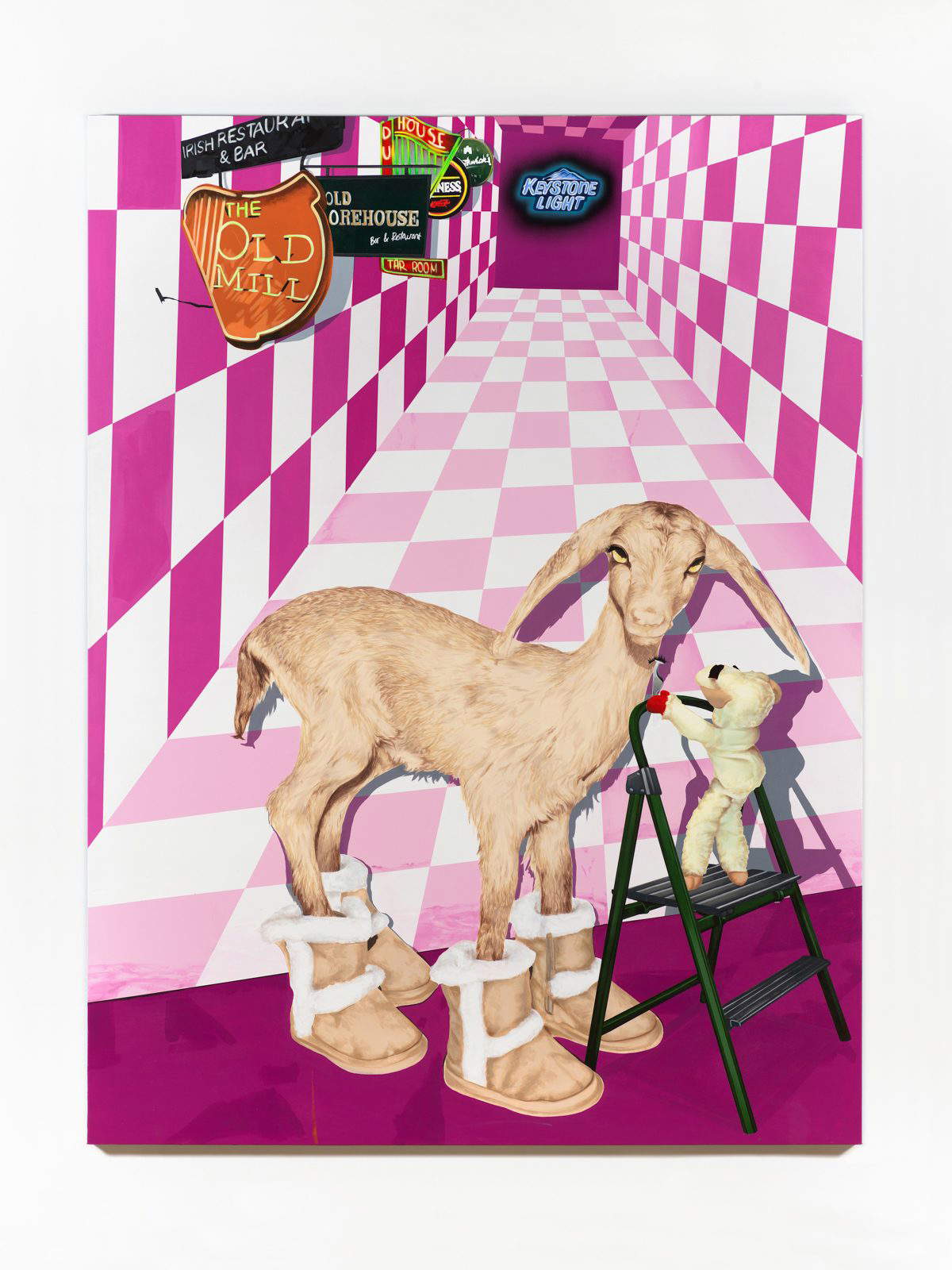

Wenn man eine ihrer Ausstellungen betritt, ist es, als würde man die Schwelle eines überreizten Geistes überschreiten. Es gibt alte Cartoons, Zitate aus Musikvideos, Werbespots aus den 1990ern, Softcore-Pornografie, Familienfotos, Schulmaskottchen. Aber nichts ist nostalgisch, nichts ist überflüssig. Jedes Element ist wie in einer fieberhaften Collage platziert, die sich der Kontrolle entzieht, aber mit chirurgischem Bewusstsein konstruiert ist.

Nehmen wir Let’sKill Nicole (2019): Auf dieser Leinwand sitzt ein anthropomorphes Rehkitz, das direkt aus einem alten Hanna-Barbera-Zeichentrickfilm stammen könnte, in einem bürgerlichen Interieur, das zugleich beruhigend und fremd wirkt. Der Titel schockiert. “Wer ist Nicole?”, fragt man. Es gibt keine Antwort. Aber die angedeutete Gewalt, die nie explizit gemacht wird, schwimmt an der Oberfläche des Werks, wie ein unerfülltes Versprechen oder eine geflüsterte Drohung. In Constructive Living (2019) hingegen ist eine weibliche Figur (vielleicht die Künstlerin selbst oder eine Karikatur?) in eine häusliche Geste vertieft, nämlich in das Bestellen von CDs. Der Raum ist beleuchtet wie die Kulisse eines Werbespots für Haushaltsreiniger, aber die Atmosphäre ist entfremdend, fast bedrückend. Juliano-Villani sagte, er habe an einen nächtlichen Moment gedacht, in dem man beim Rauchen weint, mit leiser Stimme, um niemanden aufzuwecken. Die Malerei wird hier zu einem dysfunktionalen Tagebuch, zu einer Beichte, die nicht nach Verständnis, sondern nach Wiedergutmachung strebt.

Oft bewegen sich seine Werke an der Grenze zur Ablehnung. Ablehnung des guten Geschmacks, Ablehnung der linearen Erzählung, Ablehnung einer beruhigenden Kohärenz. Aber es gibt nie einen Snobismus. Im Gegenteil: Juliano-Villani taucht bis zum Hals in dieBilderwelt der Popkultur und ihrer Überbleibsel ein, um sie neu zu definieren. Seine Methode ist vergleichbar mit der eines DJs, der vergessene Klänge sampelt, um einen Track zu konstruieren, der mit neuem Leben pulsiert. In diesem Sinne ist es unmöglich, nicht an Sigmar Polke, Mike Kelley oder John Baldessari zu denken: Künstler, die Ironie, Massenkultur und das Absurde nutzten, um die visuellen Strukturen der Macht zu demontieren. Aber bei Juliano-Villani gibt es etwas Schmutzigeres, Viszeraleres, fast ein Verlangen, sich mit Bildern zu verletzen.

Der Körper ist in seinen Werken oft abwesend oder deformiert. Wenn er auftaucht, ist er wie ein Cartoon-Kadaver: biegsam, lächerlich, peinlich. Aber niemals erotisch. Selbst wenn sie die Sexualität berührt, beraubt Juliano-Villani sie ihres verführerischen Potenzials. Anstelle von Begehren zeigt er Konsum. Anstelle von Intimität Unbeholfenheit. Es ist Sex, wie er von jemandem erzählt wird, der ihn durch das Anschauen körniger VHS-Filme und das Zuhören von Gesprächen gelernt hat, zu denen er nicht eingeladen war.

Es überrascht nicht, dass er auch Klanginstallationen geschaffen hat, wie Same Time Next Year (Part One) (2016), in der eine alte Jukebox aufgezeichnete Phrasen der verzerrten Stimme der Mutter des Künstlers wiedergibt. Der Klang ist morbide, kindlich, hypnotisch. Als wäre Juliano-Villanis gesamte künstlerische Praxis ein Ritual zur Inszenierung und gleichzeitigen Austreibung der Klänge seiner eigenen Erziehung, der Hintergrundgeräusche des Erwachsenwerdens, der Identitätskonstruktion.

2022 wurde sie für die Biennale von Venedig im Pavillon Milk of Dreams ausgewählt, wo ihre Werke als “wunderschön gestaltete Kollisionen zwischen Cartoonland und banalen Innenräumen” beschrieben wurden. Doch ihr Werk auf Kollisionen zu reduzieren, wäre fast irreführend. Zwar scheint bei ihr alles zu kollidieren, Farben, Stile, Sprachen, aber was bleibt, ist eine Form der Kohärenz, die nicht durch Bedeutung, sondern durchErfahrung entsteht.

Der Betrachter muss nicht verstehen, er muss fühlen. Und genau das ist der Punkt: Juliano-Villanis Kunst lässt sich nicht erklären. Sie bietet keine Schlüssel zur Interpretation. Sie ist eher wie ein Fiebertraum, eine Tagebuchseite, die während einer Panikattacke geschrieben wurde. Und wie jeder Traum muss er erlebt, nicht interpretiert werden. Sie fragen sich also: Warum ziehen uns diese Bilder, so verstörend sie auch sein mögen, so sehr an? Warum erkennen wir in der Bildsprache eines Künstlers, der von sich behauptet, “im visuellen Gerümpel der Welt” zu fischen, etwas von uns selbst? Warum beruhigt uns die Verwirrung? Vielleicht, weil Juliano-Villani im Gegensatz zu einem Großteil der zeitgenössischen Kunst, die mit der Kälte der Idee verblüffen will, uns mit der unangenehmen Wärme der realen Erfahrung beschenkt.

Der Autor dieses Artikels: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.