È difficile non avere l’impressione che qualcosa stia per esplodere quando ci si trova davanti un’opera di Jamian Juliano-Villani. E non si tratta solo della densità visiva, del caos ben orchestrato di riferimenti e immagini, ma di una tensione più profonda, una vibrazione latente, come una stanza in cui è appena successa una lite ma in cui tutto è magicamente, inspiegabilmente, ancora in piedi. Juliano-Villani, nata nel 1987 a Newark, New Jersey, oggi vive e lavora a Brooklyn. La sua biografia è a tratti canonica per una figura dell’arte contemporanea: studi al Fashion Institute of Technology, un passaggio per la School of Visual Arts, e poi un’irruzione rapida e rumorosa nel mondo delle gallerie. Ma a differenza di molti suoi coetanei, Jamian sembra sempre un passo più in là, un passo di lato, come se si fosse presa il diritto di non rispettare alcuna grammatica visiva se non la propria.

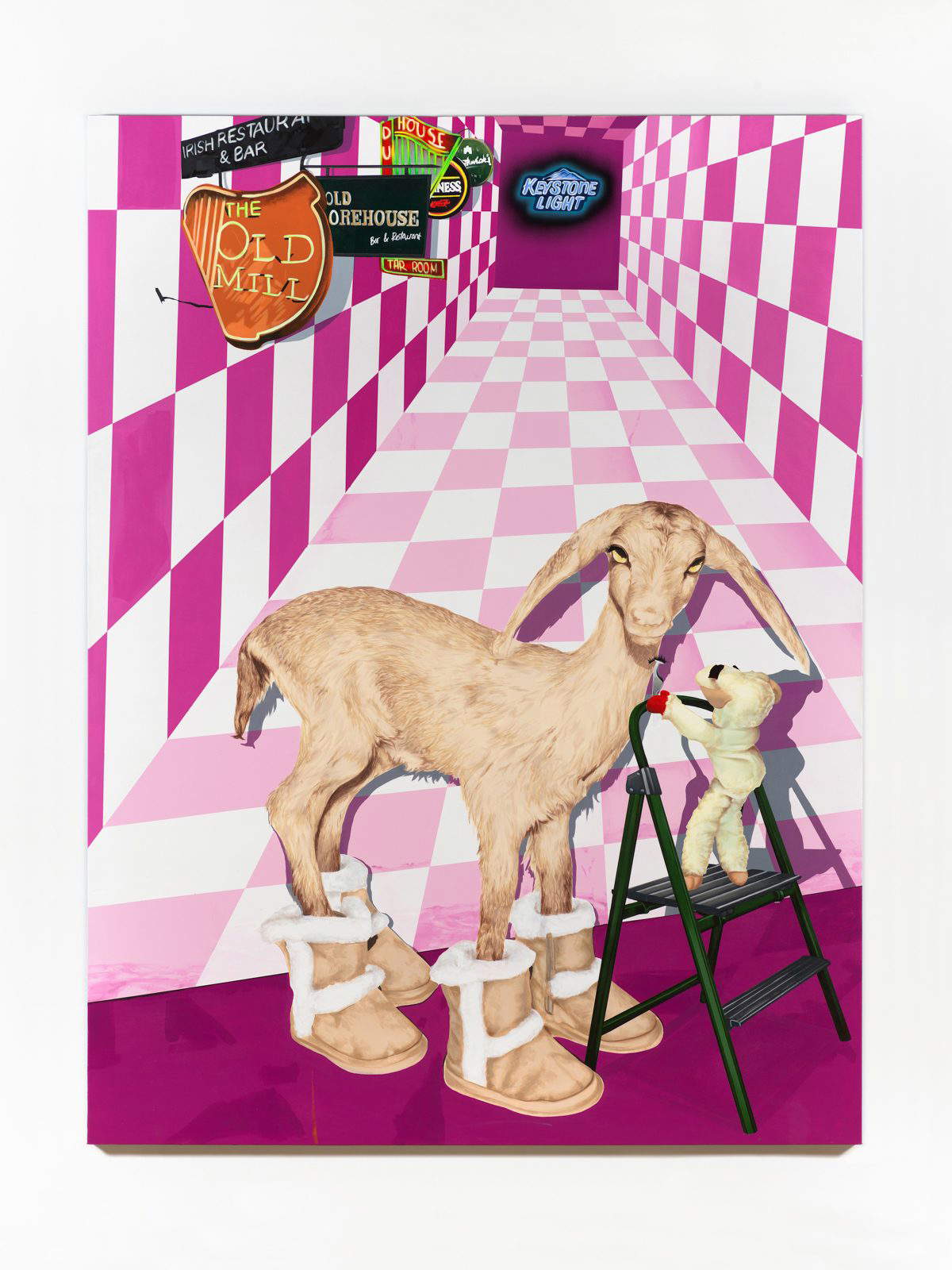

Entrare in una sua mostra è come varcare la soglia di una mente sovrastimolata. Ci sono cartoon vintage, citazioni da video musicali, spot pubblicitari anni Novanta, pornografia softcore, fotografie familiari, mascotte scolastiche. Ma nulla è nostalgico, niente è gratuito. Ogni elemento è posizionato come in un collage febbrile che sfugge al controllo, ma che è costruito con chirurgica consapevolezza.

Prendiamo Let’s Kill Nicole (2019): in questa tela, un cerbiatto antropomorfo, che potrebbe essere uscito da un vecchio cartoon Hanna-Barbera, siede in un interno borghese che sembra al tempo stesso rassicurante e alieno. Il titolo fa sobbalzare. “Chi è Nicole?”, ci si chiede. Non c’è risposta. Ma la violenza evocata, mai esplicitata, galleggia sulla superficie dell’opera, come una promessa non mantenuta, o una minaccia sussurrata. In Constructive Living (2019), invece, una figura femminile (forse l’artista stessa o forse una caricatura?) è assorbita in un gesto domestico, quello di ordinare dei CD. L’ambiente è illuminato come il set di uno spot di pulizia domestica, ma l’atmosfera è straniante, quasi opprimente. Juliano-Villani ha raccontato di aver pensato a un momento notturno in cui si piange fumando, a bassa voce, per non svegliare nessuno. La pittura, qui, diventa diario disfunzionale, confessione che non cerca comprensione ma restituzione.

Spesso le sue opere si muovono sul filo del rifiuto. Rifiuto del buon gusto, rifiuto della narrativa lineare, rifiuto di una coerenza rassicurante. Ma non c’è mai snobismo. Anzi: Juliano-Villani si immerge fino al collo nell’immaginario della cultura pop e dei suoi resti per risignificarli. Il suo metodo è simile a quello di un DJ che campiona suoni dimenticati per costruire un brano che pulsa di vita nuova. In questo senso, è impossibile non pensare a Sigmar Polke, a Mike Kelley, o a John Baldessari: artisti che hanno usato l’ironia, la cultura di massa e l’assurdo per smontare le strutture visive del potere. Ma in Juliano-Villani c’è qualcosa di più sporco, più viscerale, quasi una voglia di ferirsi con le immagini.

Il corpo, nei suoi lavori, è spesso assente o deformato. Quando compare, è come una carcassa da cartone animato: flessibile, ridicolo, imbarazzato. Ma mai erotico. Anche quando sfiora la sessualità, Juliano-Villani la priva del suo potenziale seduttivo. Invece del desiderio, mostra il consumo. Invece dell’intimità, la goffaggine. È il sesso raccontato da chi l’ha imparato guardando VHS sgranate e ascoltando conversazioni a cui non era invitato.

Non sorprende che abbia creato anche installazioni sonore, come Same Time Next Year (Part One) (2016), in cui un jukebox vintage riproduce frasi registrate dalla voce distorta della madre dell’artista. Il suono è morboso, infantile, ipnotico. Come se l’intera pratica artistica di Juliano-Villani fosse un rituale per mettere in scena, e al tempo stesso esorcizzare, i suoni della propria formazione, i rumori di fondo della crescita, della costruzione dell’identità.

Nel 2022 è stata selezionata per la Biennale di Venezia, nel padiglione Milk of Dreams, dove le sue opere sono state descritte come “beautifully crafted collisions between cartoonland and banal interiors”. Ma ridurre il suo lavoro a collisione è quasi fuorviante. È vero, tutto in lei sembra scontrarsi, colori, stili, linguaggi, ma ciò che resta è una forma di coerenza che non passa per il significato, bensì per l’esperienza.

Chi guarda non deve capire, deve sentire. Ed è questo il punto: l’arte di Juliano-Villani non si lascia spiegare. Non offre chiavi di lettura. È più simile a un sogno febbrile, a una pagina di diario scritta durante un attacco di panico. E come ogni sogno, va vissuto, non interpretato. Allora ti chiedi: perché queste immagini, per quanto disturbanti, ci attraggono così tanto? Perché riconosciamo qualcosa di nostro nel linguaggio visivo di un’artista che dichiara di pescare “nel pattume visivo del mondo”? Perché ci rassicura la confusione? Forse perché, a differenza di molta arte contemporanea che vuole stupire con la freddezza dell’idea, Juliano-Villani ci investe con il calore scomodo dell’esperienza reale.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.