Da ich mich im Rahmen meiner Studien gelegentlich für bestimmte Themen von Correggio und seine Beziehungen zu den Höfen der Gonzaga interessiert habe, zu denen er eine eindrucksvolle Kontinuität der Beziehungen unterhielt, kann ich nun ein Ergebnis präsentieren, das ein Werk von ihm beleuchtet, das als unbedeutend, aber sehr einzigartig gilt. Es handelt sich um das Ritratto virile, das im Museo del Castello Sforzesco in Mailand aufbewahrt wird und korrekterweise als Ritratto d’uomo che legge un libro (Porträt eines Mannes, der ein Buch liest) bezeichnet wird. Wie bei mehreren mobilen Gemälden Allegris ist die Datierung intuitiv und kann schwanken, aber es ist sinnvoll, es in die Zeit unmittelbar nach der Camera di San Paolo zu stellen, d. h. genau um 1520. Die Bildfülle legt davon Zeugnis ab.

Es ist wichtig, intensiv über diese Periode der italienischen Kunst nachzudenken, die das erreicht hatte, was wir “die Fülle der Renaissance” nennen könnten. Diese kulturelle und künstlerische Etappe wurde von einem Autor von enormer Größe, Pietro Bembo, vorbereitet, dem ein globales Zeugnis sprachlichen, historisch-antischen, literarisch-poetischen Engagements in vollem Umfang und von Gewohnheit den Titel des “Erfinders der Renaissance” zuerkannt hat. Ohne auf eine ganze Reihe von Studien, Veröffentlichungen und Ereignissen zurückgreifen zu wollen, kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass “die Renaissance” in den ersten dreißig Jahren des 16. Jahrhunderts ein untrennbar mit dem höfischen Leben verbundenes Phänomen war. Ein neugieriger Leser mag einwenden, dass Correggio nie ein Höfling war, auch nicht als Maler, aber wir müssen alle zugeben, dass die vielen adligen und religiösen Persönlichkeiten, die der junge Allegri in der Poebene aufsuchte, von jener Kultur und intellektuellen Haltung durchdrungen waren, die Bembo über die italienischen Höfe verstreut hatte. In dieser Zeit malte er die Camera di San Paolo (ein archäologisch-symbolisches Gedicht in christlicher Tonart), die bewundernswerten Allegorien für das Studiolo von Isabella d’Este und das herrliche und liebenswerte Ritratto della Contessa Veronica Gàmbara (Porträt der Gräfin Veronica Gàmbara), das voller gehobener Darstellungen von Rang und Tracht ist.

Auf seinen Reisen zwischen Correggio, San Benedetto, Mantua und Parma lernte Correggio Gianfrancesco Gonzaga, den Markgrafen von Luzzara, kennen. Das Gonzaga-Netzwerk hatte Macht und Reichtum erlangt, aber seine Mitglieder mussten sich “zusammenreißen”, auch auf Drängen Isabellas (und auch, aus der Ferne, ihres Landsmannes Baldassarre Castiglione, eines engen Freundes Raffaels); in der Tat bemühten sich mehrere von ihnen, sich zu erziehen und sich, auch innerlich, nach dem Diktat der wahren Motive des vollen Humanismus zu verhalten. Hof" bedeutete in der Tat Höflichkeit, Poesie, Liebe zur Schönheit, Kultur....

Mir scheint, dass all dies, zusammen mit der sublimierten Anspielung auf das Emblem der Gonzaga, die Cervetta, in der Umarmung, die der Maler Antonio seinem Freund Gianfrancesco schenkt, deutlich wird.

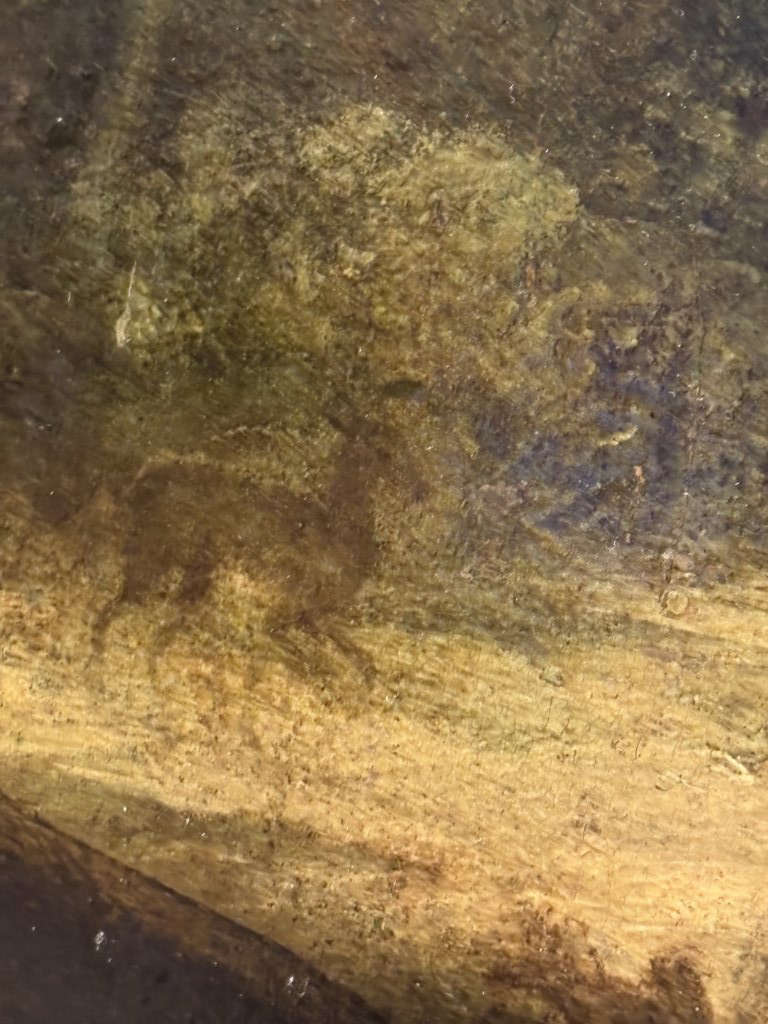

Das Gemälde, das bisher als Porträt eines Mannes, der ein Buch liest, oder als Porträt eines Herrn mit dem "Petrarchino" bekannt war und in die Zeit um 1520 zu datieren ist, wird hier als Porträt von Gianfrancesco Gonzaga, Markgraf von Luzzara (1488-1525) vorgeschlagen (Abb. 1). Einleitend verweisen wir auf eine Passage von Giuseppe Adani, der der Meinung ist, dass der Hintergrund wie das Motiv "selbst rätselhaft ist, mit dem verschlungenen Wald, der den Himmel verdeckt, und mit dem Lauf eines fliehenden Hirsches: klare Anspielungen auf die herausfordernden Beschäftigungen des Denkens"1.

Das Porträt wurde mit großer Klarheit von David Ekserdjian in seinem grundlegenden Werk Correggio2 veröffentlicht, und hier weist der berühmte Gelehrte mit gelungener Intuition auf seine edle Notwendigkeit als enthüllendes Element hin. In der Tat ging die Studie, die mich dazu brachte, die Hypothese über die Identität des Subjekts voranzutreiben, genau von dem Detail des Hirsches in der Landschaft aus, die den Hintergrund für das eigentliche Porträt bildet (Abb. 2). Trotz des Zahns der Zeit, der die kleinsten Details unleserlich gemacht hat, ist das Vorhandensein eines Tieres mit allen morphologischen Merkmalen einer Hirschkuh, das sich durch das Fehlen eines Geweihs von einem männlichen Tier unterscheidet, am rechten Waldrand noch deutlich zu erkennen. Dieses scheinbar unbedeutende Detail des dargestellten Tieres ist jedoch von grundlegender Bedeutung, um die dargestellte Figur mit der Familie Gonzaga in Verbindung zu bringen: Die “Cervetta” ist ein bekanntes Emblem der Gonzaga, das bereits vom Herzog von Mantua, Francesco II. Gonzaga (1466-1519), dem Cousin desselben Gianfrancesco Gonzaga, Markgraf von Luzzara, der auf dem Porträt des Sforza-Schlosses dargestellt ist, übernommen wurde.

Das Wappen von Francesco II. ist noch in der Wanddekoration der westlichen Lünette der Camera del Sole (Sonnenzimmer) im Erdgeschoss des Schlosses San Giorgio in Mantua erhalten, die vom Herzog selbst in Auftrag gegeben wurde und zwischen 1484 und 1519 datiert werden kann; hier stellt ein rundes heraldisches Emblem in einer Girlande aus Laub und Früchten das Unternehmen Cervetta dar: Ein weißes Reh mit erhobener Schnauze hebt sich in einem roten Feld ab, in dessen Kartusche die Devise “Bider craft” (gegen die Gewalt) eingeschrieben ist3 (Abb. 3). Die enge Beziehung zwischen den Gonzaga und dem Symbol der Cervetta war also zur Zeit der Entstehung des Correggio-Porträts allgemein bekannt.

Als Beweis für die Verbindung zwischen dem Gonzaga-Symbol und den Gebieten, die Gianfrancesco Gonzaga gehörten, sei daran erinnert, dass das Unternehmen der Cervetta später unter Hinzufügung eines Lorbeerbaums und des Mottos “Nessun mi tocchi” (Abb. 4) von Lucrezia Gonzaga wiederbelebt wurde. 4), von Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo (1522-1576), einer von Matteo Bandello besungenen literarischen Adeligen, die am Hof ihres Onkels Aloisio Gonzaga (1494-1549), dem Bruder von Gianfrancesco Gonzaga, dem Markgrafen von Luzzara, lebte und mit der Erziehung von Ginevra Rangoni, der Frau von Aloisio, betraut war. Ein Symbol, das der Cervetta, das zweifellos in den kultivierten Kreisen um die Höfe der Gonzaga wiederkehrte, die durch familiäre und kulturelle Bindungen fest miteinander verbunden waren4.

Nachdem die logische Verbindung zwischen dem Geschlecht der Gonzaga und dem von Correggio porträtierten Subjekt festgestellt wurde, bleibt noch der Nachweis seiner Identität mit Gianfrancesco Gonzaga, Markgraf von Luzzara. Dabei hilft uns das reiche Repertoire an Gonzaga-Porträts aus der Sammlung von Schloss Ambras in Innsbruck, die heute im Kunsthistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird und in dem Band I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras von Giuseppe Amadei und Ercolano Marani5 ausführlich dokumentiert ist. Die Sammlung der Gonzaga-Porträts wurde von Erzherzog Ferdinand von Österreich, Statthalter von Tirol (1529-1595), in Auftrag gegeben, der 1582 Anna Caterina Gonzaga (1566-1621), Tochter von Wilhelm I. Gonzaga (1538-1587), heiratete. Bei dieser Gelegenheit forderte der Erzherzog über den Hof von Mantua Porträts der verschiedenen Mitglieder des Geschlechts an, das die Herrschaft über Mantua ausgeübt hatte, und darüber hinaus die Bilder des Fürstengeschlechts der Gonzaga, das von Gianfrancesco (1395-1444), dem ersten Markgrafen von Mantua und ersten Fürsten des Heiligen Römischen Reiches, abstammte.

Es ist wichtig festzustellen, dass um 1582 die Gonzaga di Luzzara aus dem ersten Zweig der Linie Rudolphs6, die direkten Nachkommen von Gianfrancesco auf dem untersuchten Correggio-Porträt, ebenfalls in Mantua in eigenen Palästen lebten. Es dürfte dem Erzherzog daher nicht schwergefallen sein, ihre Bildnisse anzufordern, die zu diesem Anlass live gemalt wurden. Für die anderen verstorbenen Mitglieder der Familie, darunter Gianfrancesco, behaupten Amedei und Marani7 zu Recht, dass der beauftragte anonyme Maler andere bereits vorhandene Porträts oder Skulpturen, die sie darstellten und die sich zu dieser Zeit in den Residenzen der Gonzaga in Luzzara befanden, als Vorlage genommen hat. In der Sammlung des Erzherzogs befinden sich heute fünf Gemälde, die der Luzzara-Filiale angehören, darunter glücklicherweise auch das von Gianfrancesco (Abb. 5).

Ein direkter Vergleich zwischen Correggios Porträt und dem Porträt in der Sammlung von Ferdinand von Österreich scheint keinen Zweifel an der Identität der Person zu lassen. Die Übereinstimmungen sind gelinde gesagt überraschend, vor allem wenn man die somatischen Merkmale (hohe Wangenknochen, kleiner Mund und aquilineare Nase) und die Frisur der Haare, des Bartes und des Schnurrbartes betrachtet. Außerdem zeigen die beiden Porträts eine schwarze Kopfbedeckung mit identischem Muster, die kein anderer in der Ambraser Sammlung vertretener Gonzaga trägt; dies würde auf eine besondere Eigenart der Kleidung von Gianfrancesco hindeuten, die vielleicht mehrmals in seinen Porträts aufgegriffen wurde.

Wesentlich für das Verständnis des Gemäldes ist eine Analyse, die das Ausführungsdatum des Gemäldes mit dem Alter von Gianfrancesco und den Personen seines Gefolges in Verbindung bringt. Erinnern wir uns zunächst daran, dass Gianfrancesco um 1520, als Correggio das Werk malte, zweiunddreißig Jahre alt war, ein durchaus plausibles Alter für das dargestellte Motiv. Vergleicht man die Geburtsdaten, so stellt man außerdem fest, dass die beiden fast gleich alt waren, Allegri war nur ein Jahr jünger. In Anbetracht ihrer gemeinsamen Bekanntschaften am Hof können wir davon ausgehen, dass sie sich kannten. Nebenbei sei bemerkt, dass Correggio ebenfalls 1520-21 das Porträt einer Dame in der Eremitage malte, das mit Sicherheit Veronica Gàmbara (1485-1550) oder in der Vergangenheit, für einige andere, Ginevra Rangoni (1487-1540) darstellt; in jedem Fall handelt es sich um zwei adlige Frauen, die ebenfalls fast gleich alt wie Gianfrancesco (1488-1525) waren und zweifellos in engem Kontakt zueinander standen. Ariosto zitiert sie beide in Canto 46 des Orlando Furioso, wo er den Hof von Correggio beschreibt: "...Mamma e Ginevra e l’altre da Correggio veggo del molo in su l’estremo corno: Veronica da Gambara è con loro... ". Ginevra Rangoni, die bereits die Witwe des Grafen Giangaleazzo von Correggio war, wurde schließlich auch die Schwägerin von Gianfrancesco, als sie 1519 seinen Bruder Aloisio Gonzaga (1494-1549) heiratete und mit der Erziehung der jungen Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo betraut wurde, die bereits oben in Bezug auf das Emblem der Cervetta erwähnt wurde, das sie später auch übernahm.

Die beiden Porträts von Correggio sind also eng miteinander verwandt, sowohl was das fast zufällige Ausführungsdatum als auch was die bisher angenommenen möglichen Themen betrifft, die zweifellos durch die Bekanntschaft, Verwandtschaft oder gar Freundschaft zwischen ihnen und wahrscheinlich auch mit dem Zeitgenossen Antonio Allegri selbst verbunden sind.

Dass Correggios Porträtwidmungen stets von persönlichen Motiven motiviert waren, beweist auch das Porträt des Arztes Giovanni Battista Lombardi (um 1513) (Abb. 6), das dritte bisher bekannte Allegri-Porträt, das bereits von Francesco Scannelli mit außerordentlicher Bewunderung beurteilt wurde8. Das Werk stellt eine geschätzte malerische Feier dar, die Correggio seinem Lehrer schenkte9, der sich mit dem Geschenk einer umfangreichen Abhandlung über Geographie revanchierte10.

Vor allem derMann, der ein Buch liest , lässt uns über die Beziehung zwischen dem Maler und seinem Gegenstand nachdenken. Es handelt sich um ein schnelles Porträt in einer für Correggio sehr ungewöhnlichen Technik: dickes Papier, Ausführung in Öl und der Blick von rechts auf einen offensichtlichen Freund (weit mehr als ein Mäzen) in voller Freiheit. Die Tiefe der Ebene hinter ihm lässt den Mann stehen, so dass er während eines meditativen Spaziergangs für einige Augenblicke stillsteht, und der Maler kann ihn aus der Nähe porträtieren, mit einem ziemlich gedrückten perspektivischen Rand, der einen ziemlich merkwürdigen konkaven elliptischen Bogen bildet, so dass die Kopfbedeckung und das Gesicht von oben zu sehen sind und dann auf die Höhe der Hand mit dem Buch herunterkommen. Die Abstufungen dieses Bogens sind für uns Betrachter auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar, werden aber vom Künstler meisterhaft ausgeführt.

Correggio rückt die Figur, bei der es sich im Grunde um eine Büste handelt, in vollem Umfang in die Nähe des “visuellen Bildes”, so dass die lebendige Präsenz seines Freundes ganz und gar figurativ ist. Darüber hinaus stellt er sein Gesicht von allen Seiten mit undurchsichtigen Schablonen dar (Kopfbedeckung, Haare und Bart und das breite Gewand der aristokratischen Tuchjacke), die die vollen Gesichtszüge von allen Seiten überschatten, sie aber keineswegs auslöschen, sondern ihnen im Gegenteil eine durchdringende Leuchtkraft verleihen.

Es handelt sich eindeutig um ein intimes Porträt, mit dem der Künstler die Unmittelbarkeit einer Geste einfangen will, ein Werk, das sich durch jene spürbare Wahrheit der Darstellung auszeichnet, die für ein nach dem Leben gemaltes Porträt typisch ist. Eine solche Besonderheit bietet uns weitere Garantien für die tatsächlichen Züge von Gianfrancesco, der hier ohne jeden offiziellen oder feierlichen Charakter, sondern in einer spontanen, in die Lektüre vertieften Pose dargestellt ist (Abb. 7).

Als Beweis für eine mögliche direkte Beziehung zwischen dem Künstler und dem Markgrafen sei an zwei Werke von Allegri in der Kirche der Augustinerbrüder in Luzzara erinnert, die weniger als zwei Jahrzehnte zuvor von Caterina Pico (gest. 1501), der Mutter des Markgrafen, errichtet worden war. Das Vorhandensein von zwei Werken Correggios in Luzzara ist durch eine Information bekannt, die Bertolotti11 in seiner Sammlung von Schriften und Dokumenten über die Beziehungen der Künstler zu den Gonzagas veröffentlicht hat. Darin erscheint ein Brief aus Rom vom 8. September 1592, in dem der Maler und Vermittler Pietro Facchetti dem Herzog Vincenzo I. Gonzaga neben anderen Werken, die in seine Sammlung aufgenommen werden sollten, einen kreuztragenden Christus von Correggio angibt, der dann zusammen mit einem Werk von Allegri in einer Kapelle der Brüder von Sant’ Agnese in Luzzara aufbewahrt wurde.Agnese in Luzzara zusammen mit einem anderen Gemälde desselben Künstlers, das “eine Madonna mit S.G.B. mit einer weiteren dritten Figur eines stehenden Heiligen”, die heute noch nicht identifiziert ist.

Der kreuztragende Christus hingegen ist ein bekanntes Werk, das der Autor bereits in einer Privatsammlung gefunden hat12 und das auf die Jahre 1513-151413 datiert werden kann, als Gianfrancesco, bereits Markgraf von Luzzara, 25 Jahre alt war und Correggio 24. Caterina Pico war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, und in Luzzara könnte der Auftraggeber des kreuztragenden Christus wahrscheinlich der Markgraf selbst gewesen sein, der seiner Mutter und der von ihr gewünschten Kirche die Ehre erweisen wollte.

Es wäre daher plausibel, dass es sich bei der Beziehung zwischen Allegri und Gianfrancesco Gonzaga um eine jahrelange Bekanntschaft handelte, und der besondere “informelle” Charakter des oben untersuchten Porträts lässt vermuten, dass es sich um eine Freundschaft handelte. Wie Giuseppe Adani hervorgehoben hat, entsteht in diesem Werk eine besondere Nähe zwischen Maler und Dargestelltem: "Correggio ging über die traditionelle Vision eines Gemäldes hinaus, bei der der Betrachter außerhalb des Raumes steht, den das Gemälde selbst bietet. Hier gelingt es dem Künstler, den Betrachter am Raum des Dargestellten teilhaben zu lassen: Er ist ihm nahe und atmet mit ihm"14.

Die Figur des edlen Lesers hat zwei Begegnungen von großer Wirkung: die eine ist jeder von uns, er ist der Zuhörer, der aufmerksame Freund, der die Aussprache seines Gesprächspartners in Aktion wiederholen könnte; und die andere ist die fast kosmische Versenkung dieses Ereignisses, das sich in der völlig naturalistischen Umarmung eines Waldes abspielt, eines Ortes der Geheimnisse und des poetischen Pulses, der den Wind und die Sonne sammelt. In der Mitte erstreckt sich ein Licht, das das Farbschema des Gemäldes unterstützt und auf dem ein Reh läuft, während rechts vom Bildnis die Blätter eines alten Baumes näher flüstern: eine literarische Aussage von bemerkenswerter kultureller Tiefe.

Der Gegenstand, dem wir uns so nahe fühlen und auf den auch wir unseren Blick richten könnten, ist sicherlich das Buch, das kleine kostbare gedruckte Artefakt, das Andrea Muzzi als "Petrarchino"15 (Abb. 8) bezeichnet hat, d. h. eine (bereits vor 1520 weit verbreitete) Ausgabe von Petrarca-Reimen, die von Gelehrten, Gelehrten und Adligen begehrt war. So entsteht aus dem schnellen Porträt eine außergewöhnliche Besonderheit von Correggio, der immer Gedanken malte! Es gibt keine Figur eines solchen Malers, die nicht wahrheitsgetreu einen Gedanken ausdrückt, d.h. einen auftauchenden Ausdruck, eine intime Meditation oder eine pulsierende Dialektik. Hier erreicht Correggio jene Wahrheit der Konversation, an die die rein imaginäre Qualität des frühen 16. Auch hier denkt der dargestellte Adlige intensiv und kommuniziert mit den Worten des Dichters "i dì miei più leggier che nessun cervo fuggir come ombra..."16. Dieses männliche Bildnis ist also nicht einfach das “Porträt einer Geste”, wie die Autoren der schönen Ausstellung Pietro Bembo and the Invention of theRenaissance17 so treffend festgestellt haben, sondern das wahre “Porträt eines Gedankens”.

Jahrhunderts von hervorragenden Künstlern, darunter Giorgione (Abb. 9, 10), hatte die lebhafte kulturelle und amouröse Induktion, die von Pietro Bembos Asolani vorgeschlagen wurde, die zwischen 1497 und 1502 geschrieben und 1505 von Aldo Manuzio veröffentlicht wurden, fast zeitgleich mit der ersten gedruckten Ausgabe von Petrarcas Canzoniere im Handschriftenformat, eine starke Wirkung. Dies war das allgemeine Phänomen, das die italienischen Höfe betraf. Es wäre lohnenswert, an dieser Stelle den schönen Aufsatz von Stephen J. Campbell im Katalog der oben erwähnten Ausstellung aufzugreifen, aber wir beschränken uns auf die Betrachtung, wie der Einfluss des Humanismus den sehr aufmerksamen Correggio gefunden hat, der sich zwar nie von einer anhaltenden literarischen Atmosphäre einfangen ließ, sie aber voll und ganz verstand. So sind die Porträts von Veronica Gàmbara (Abb. 11) und Gianfrancesco Gonzaga zu sehen, bei denen die Intensität der Gemeinschaft mit dem Porträtierten nicht einmal den direkten Blick der Augen erfordert und bei denen die Anwesenheit eines Hirsches im Hintergrund an die Worte von Psalm 41 erinnert (“wie ein Hirsch sich nach den Quellen des Wassers sehnt...”), so sehnt sich der Leser nach der Freude der Suche nach Weisheit.

Antonino Bertolotti, Künstler im Verhältnis zu den Gonzaga-Herren von Mantua: Forschungen und Studien in den Archiven von Mantua, Modena 1885.

Cecil Gould, Die Gemälde von Correggio, London 1976.

Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantua, Banca Agricola Mantovana, 1978.

Andrea Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Florenz, 1982.

David Ekserdjian, Correggio, italienische Ausgabe, Cinisello Balsamo, Edizioni Amilcare Pizzi, 1997.

Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo, 2007.

Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, Ausstellungskatalog, Marsilio, Padua, 2013.

Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020.

1 Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, S.27.

2 David Ekserdjian, Correggio, Italienische Ausgabe, Edizioni Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo, 1997, S. 166.

3 Siehe die Karte im Catalogo Generale dei Beni Culturali, nationaler Katalogcode 0303267445-2.1.

4 Das Emblem der Cervetta findet sich auch im Fries des Mythensaals im Palazzo del Giardino in Sabbioneta, wo ein Fresko ein kleines Reh mit einer erhobenen Pfote darstellt, das die Sonne betrachtet und in eine Schriftrolle mit dem Motto “Bider craft”, gegen die Gewalt, eingewickelt ist, was die Tugend der Sanftmut symbolisiert.

5 Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantua, Banca Agricola Mantovana, 1978, S. 163-164, Nr. 69.

6 Ebd. S. 10.

7 Ebd. S. 11.

8 Francesco Scannelli, Il microcosmo della pittura, Cesena, Neri, 1657.

9 Es handelt sich um Giovanni Battista Lombardi, Arzt und Wissenschaftler (1450 c - 1526), Universitätsdozent in Ferrara und Bologna, der einen privaten Studienzyklus in Allegri abhielt, der wahrscheinlich von der Gräfin Veronica Gàmbara gefördert wurde.

10 Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

11 A. Bertolotti, Artisti in relazione con i Gonzaga signori di Mantova: ricerche e studi negli archivi mantovani, Modena 1885, S.28-29.

12 Das Werk wurde später von Eugenio Riccomini Correggio zugeschrieben, der es auf die frühen 1510er Jahre datierte, und wurde später von Giuseppe Adani mit einem Datum von 1513-1514 veröffentlicht.

13 Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020, S. 130, Nr. 99.

14 Ebd. S. 97, Nr. 72.

15 A. Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Florenz, 1982, S. 46.

16 Francesco Petrarca, Canzoniere, kritischer Text und Einführung von Gianfranco Contini, Anmerkungen von Daniele Ponchiroli, Turin, Giulio Einaudi editore, 1964.

17 G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento. Ausstellungskatalog, Marsilio, Padua, 2013.

Der Autor dieses Artikels: Marco Cerruti

Marco Cerruti è nato a Milano nel 1977. Laureato in architettura, storico ed estimatore d’arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.