Poiché gli studi mi hanno talora portato ad interessarmi di soggetti particolari del Correggio e ai suoi rapporti con le corti gonzaghesche, con le quali egli ebbe una suggestiva continuità di relazioni, posso ora presentare un risultato che illumina una sua opera, considerata minore ma assai singolare. Si tratta del Ritratto virile conservato al Museo del Castello Sforzesco di Milano, più correttamente indicato come Ritratto d’uomo che legge un libro. Come avviene per diversi dipinti mobili dell’Allegri, la datazione è intuitiva e può oscillare, ma è giudizio sensato collocarlo nel periodo immediatamente successivo alla Camera di San Paolo ovvero strettamente vicino al 1520. La pienezza pittorica ne è testimone.

È importante pensare con intensità a questo periodo dell’arte italiana che aveva raggiunto quella che potremmo chiamare “la pienezza del Rinascimento”. Tale stadio culturale e artistico era stato preparato da un autore di enorme portata, Pietro Bembo, al quale un’evidenza globale di impegno linguistico, storico-antico, letterario-poetico a pieno registro, e di costume, ha attribuito il titolo di “inventore del Rinascimento”. Senza voler riandare a un cumulo di studi, di pubblicazioni e di eventi, possiamo soltanto qui rimarcare come “il Rinascimento” fu, nei primi trent’anni del Cinquecento, un fenomeno legato a doppio filo con la vita di corte. Un lettore curioso potrà obiettare che il Correggio non fu mai un cortigiano, neppure come pittore, ma tutti dobbiamo consentire, come una visione a volo d’uccello, che i molti personaggi nobili e religiosi che il giovane Allegri frequenta nell’area padana sono intrisi di quella cultura e di quei portamenti intellettuali che il Bembo aveva cosparso tra le corti italiane. In tale periodo dipinge infatti la Camera di San Paolo (un poema archeologico-simbolico in chiave cristiana), le mirabili Allegorie per lo studiolo di Isabella d’Este, il superbo e amabile Ritratto della Contessa Veronica Gàmbara, ricolmo di elevate induzioni di rango e di costumi.

Ed è precisamente nella trama dei viaggi tra Correggio, San Benedetto, Mantova e Parma, che il Correggio conosce Gianfrancesco Gonzaga, marchese di Luzzara. La rete dei Gonzaga aveva acquisito poteri e ricchezze, ma i suoi membri avevano il bisogno di “tirarsi su”, sollecitati anche da Isabella (e pure, più lontanamente, dal loro conterraneo Baldassarre Castiglione, amicissimo di Raffaello); infatti diversi di loro cercavano di formarsi e di comportarsi, anche interiormente, secondo i dettati dei veri motivi del pieno umanesimo. “Corte” infatti significava cortesia, poesia, amore alla bellezza, cultura...

Mi pare che tutto questo, insieme alla sublimata evocazione dell’emblema gonzaghesco della Cervetta, si renda evidente nell’abbraccio che il pittore Antonio dà al suo amico Gianfrancesco.

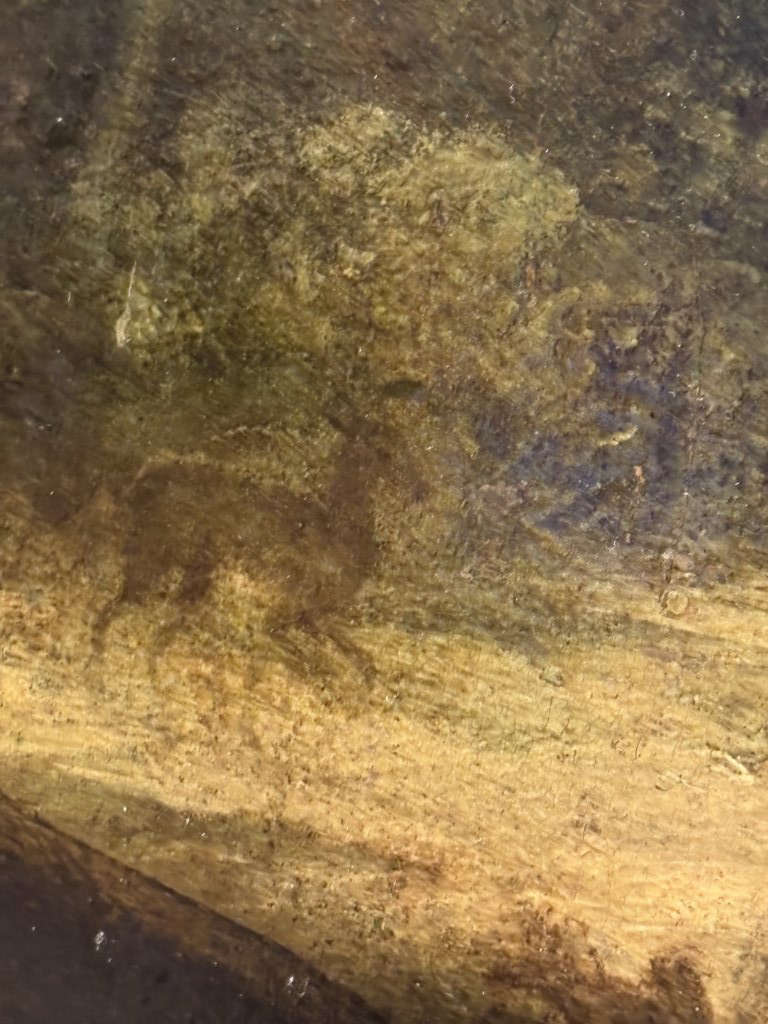

Il dipinto noto finora come Ritratto d’uomo che legge un libro o come Ritratto di gentiluomo col “petrarchino”, databile al 1520 circa, si propone qui come il Ritratto di Gianfrancesco Gonzaga marchese di Luzzara (1488-1525) (Fig. 1). Come premessa rimandiamo a un passo di Giuseppe Adani il quale ritiene che lo sfondo, come il soggetto: “è esso stesso enigmatico, con il bosco intricato che occlude il cielo, e con la corsa di un cervo fuggitivo: allusioni evidenti alle ricerche impegnative del pensiero”1.

Il Ritratto è stato pubblicato con grande evidenza da David Ekserdjian nella sua fondamentale opera Correggio2 e qui il celebre studioso con felice intuizione ne indica la necessità nobiliare come elemento rivelatore; infatti lo studio che mi ha portato ad avanzare l’ipotesi sull’identità del soggetto, è partito proprio dal dettaglio del cervo presente nel paesaggio che fa da sfondo al ritratto stesso (Fig. 2). Ad onta delle ingiurie del tempo che hanno reso meno leggibili i particolari più minuti, è tuttavia ancora chiaramente evidente la presenza alla proda del bosco sulla destra, di un animale che possiede tutti i caratteri morfologici di una cerva, distinguibile dall’esemplare maschio per la mancanza dei palchi. Questo dettaglio apparentemente secondario sull’animale raffigurato è invece fondamentale per collegare il personaggio ritratto alla famiglia Gonzaga: l’impresa della “Cervetta” è noto emblema gonzaghesco già adottato dal duca di Mantova, Francesco II Gonzaga (1466-1519), cugino dello stesso Gianfrancesco Gonzaga marchese di Luzzara raffigurato nel ritratto del castello sforzesco.

Ancora oggi abbiamo testimonianza dell’emblema di Francesco II, nella decorazione murale della lunetta occidentale della Camera del Sole al piano terra del Castello di San Giorgio a Mantova, commissionata dal duca stesso e databile tra il 1484 e il 1519; qui, un emblema araldico circolare presentato entro una ghirlanda di fogliame e frutta, rappresenta l’impresa della Cervetta: una bianca cerva dal muso alzato campeggia entro campo rosso col motto “Bider craft” (contro la forza) iscritto in un cartiglio3 (Fig. 3). Lo stretto rapporto esistente tra i Gonzaga e il simbolo della Cervetta era dunque diffusamente noto ai tempi della realizzazione del ritratto del Correggio.

A riprova del legame del simbolo gonzaghesco con i territori afferenti a Gianfrancesco Gonzaga, va ricordato che l’impresa della Cervetta venne poi ripresa con l’aggiunta di un albero d’alloro e del motto “Nessun mi tocchi” (Fig. 4), da Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo (1522-1576), nobildonna letterata cantata da Matteo Bandello, che visse alla corte dello zio Aloisio Gonzaga (1494-1549), fratello dello stesso Gianfrancesco Gonzaga marchese di Luzzara e venne affidata all’educazione di Ginevra Rangoni, moglie di Aloisio. Un simbolo, quello della Cervetta, senza ombra di dubbio ricorrente negli ambienti colti gravitanti attorno alle corti gonzaghesche, saldamente intrecciate da legami sia familiari che culturali4.

Individuato il nesso logico esistente tra la casata dei Gonzaga ed il soggetto ritratto dal Correggio, rimane da dimostrarne l’identità con Gianfrancesco Gonzaga marchese di Luzzara. A venire in aiuto è il ricco repertorio dei ritratti gonzagheschi rappresentato dalla collezione del castello di Ambras ad Innsbruck, oggi conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna e chiaramente documentato nel volume I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras di Giuseppe Amadei ed Ercolano Marani5. La raccolta di ritratti gonzagheschi fu voluta dall’arciduca Ferdinando d’Austria, governatore del Tirolo (1529-1595) che nel 1582 sposò Anna Caterina Gonzaga (1566-1621), figlia di Guglielmo I Gonzaga (1538-1587). In tale occasione, tramite la corte di Mantova, l’arciduca richiese ai vari componenti della casata i ritratti di coloro che avevano esercitato il dominio su Mantova e in ampia aggiunta, le immagini dei Gonzaga di stirpe principesca discendenti da Gianfrancesco (1395-1444) primo marchese di Mantova e primo principe del Sacro Romano Impero.

È importante notare che verso il 1582 a Mantova vivevano, in palazzi propri, anche i Gonzaga di Luzzara del primo ramo della linea di Rodolfo6, diretti discendenti del Gianfrancesco nel ritratto del Correggio in esame. L’arciduca non dovette quindi trovare difficoltà a richiedere le loro effigi che vennero dipinte dal vivo per l’occasione. Per gli altri componenti della famiglia ormai defunti, tra i quali Gianfrancesco, Amedei e Marani7 sostengono giustamente che l’anonimo pittore incaricato prese a modello altri ritratti o sculture già esistenti che li rappresentavano e che all’epoca erano presenti nelle dimore dei Gonzaga di Luzzara. Nella raccolta dell’arciduca oggi troviamo cinque dipinti appartenenti al ramo di Luzzara e fortunatamente fra questi anche quello di Gianfrancesco (Fig. 5).

Il confronto diretto fra il ritratto del Correggio e il ritratto nella collezione di Ferdinando d’Austria non sembra lasciare dubbi sull’identità del personaggio. Le coincidenze appaiono a dir poco sorprendenti, in particolar modo se ci si sofferma sui tratti somatici (zigomi alti, bocca piccola e naso aquilino) e sull’acconciatura di capelli, barba e baffi. Inoltre nei due ritratti è raffigurato un copricapo nero di identica foggia, che nessun altro Gonzaga rappresentato nella raccolta di Ambras indossa; ciò farebbe pensare ad una peculiarità distintiva dell’abbigliamento di Gianfrancesco forse ripresa più volte nei suoi ritratti.

Imprescindibile per la comprensione del dipinto è un’analisi che metta in relazione temporale la data di esecuzione dell’opera con l’età di Gianfrancesco nonché dei personaggi facenti parte del suo entourage. Ricordiamo innanzitutto che intorno al 1520, quando il Correggio dipinse l’opera, Gianfrancesco aveva trentadue anni, età del tutto plausibile per il soggetto raffigurato. Confrontando le date di nascita inoltre notiamo che i due erano quasi coetanei, essendo l’Allegri più giovane di un solo anno. Considerando le comuni frequentazioni di corte, possiamo supporre che si conoscessero. A proposito si noti che sempre nel 1520-21 il Correggio eseguì il Ritratto di Gentildonna dell’Hermitage che raffigurerebbe di certo Veronica Gàmbara (1485-1550) o in passato, per pochi altri, Ginevra Rangoni (1487 - 1540); in ogni caso si tratterebbe di due nobildonne anch’esse quasi coetanee di Gianfrancesco (1488-1525) e senza alcun dubbio in stretti rapporti fra loro. L’Ariosto le citò entrambe nel canto 46° dell’Orlando Furioso dove descrive la corte correggesca: “ …Mamma e Ginevra e l’altre da Correggio veggo del molo in su l’estremo corno: Veronica da Gambara è con loro... ”. Ginevra Rangoni, già vedova del conte di Correggio Giangaleazzo, infine divenne anche cognata di Gianfrancesco nel 1519, quando ne sposò il fratello Aloisio Gonzaga (1494-1549) e le venne affidata l’educazione della giovane Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo, già sopra citata a proposito dell’emblema della Cervetta che anch’ella in seguito adottò.

I due ritratti del Correggio sono dunque in strettissima relazione sia per la data di esecuzione, quasi coincidente, sia per i possibili soggetti raffigurati finora ipotizzati e senza dubbio legati da rapporti di conoscenza, parentela se non di amicizia, tra di loro e plausibilmente con il coetaneo Antonio Allegri stesso.

A riprova che le dedicazioni ritrattistiche del Correggio furono sempre motivate da moti personali, è da ricordare anche il Ritratto del medico Giovanni Battista Lombardi (1513 circa) (Fig. 6), il terzo ritratto dell’Allegri ad oggi noto e già giudicato con straordinaria ammirazione da Francesco Scannelli8. L’opera rappresenta una celebrazione pittorica molto cara che il Correggio offrì al suo insegnante9 il quale ricambiò con l’omaggio di un voluminoso trattato di geografia10.

L’Uomo che legge un libro, in particolare, fa riflettere sul rapporto esistente tra il pittore e il soggetto. E’ un ritratto veloce su tecnica singolarissima per il Correggio: carta spessa, esecuzione ad olio, e la ripresa da destra di un evidente amico (ben più che un committente) in piena libertà. La profondità del piano alle spalle fa ritenere l’uomo in piedi, dunque fermo per pochi istanti durante una passeggiata meditativa, e il pittore può riprenderlo da vicino, con una tesa prospettica abbastanza premente che compie un arco ellittico concavo, piuttosto curioso, tale da farci vedere dal di sopra il copricapo e il viso, per poi portarsi al livello della mano col libro. I gradi di questo arco a prima vista sono poco percettibili da noi osservatori, ma magistralmente condotti dall’artista.

Il Correggio chiama la figura, che è un busto a tutti gli effetti, in piena prossimità del “quadro visivo”, in modo che la presenza viva dell’amico ne abbia una titolarità figurativa totale. Inoltre ne ricinge da ogni lato il viso con stendimenti oscuri (il copricapo, i capelli e la barba, e quell’ampio paramento della giubba nobiliare a sciarpe) che adombrano da ogni parte, ma non spengono affatto le fattezze piene del volto, anzi le rendono di una luminosità più penetrante.

Si tratta ad evidenza di un ritratto intimo, col quale l’artista vuole cogliere l’immediatezza di un gesto, un’opera contraddistinta da quella percepibile verità di rappresentazione propria di un ritratto eseguito dal vero. Una simile peculiarità ci offre ulteriori garanzie sull’effettiva rispondenza alle reali fattezze di Gianfrancesco, qui ritratto senza alcun carattere ufficiale o celebrativo, ma in posa spontanea, assorto nella lettura (Fig. 7).

A riprova di una possibile relazione diretta già da tempo esistente fra l’artista e il marchese, ricordiamo la presenza in Luzzara di due opere dell’Allegri presso la chiesa dei frati agostiniani, già fatta costruire meno di due decenni prima da Caterina Pico (m. 1501), madre del marchese. L’esistenza in Luzzara di due opere del Correggio è nota attraverso una notizia a suo tempo pubblicata dal Bertolotti11 nella sua raccolta di scritti e documenti sui rapporti degli artisti con i Gonzaga, ove compare una lettera datata Roma, 8 settembre 1592, in cui il pittore e intermediario Pietro Facchetti indica al duca Vincenzo I Gonzaga, tra altre opere da aggiungere alla sua raccolta, appunto un Cristo che porta la croce, di mano del Correggio, e che allora era custodito in una cappella dei Frati di sant’Agnese a Luzzara insieme a un altro quadro dello stesso artista di “una Madonna con S.G.B. con un’altra terza figura di santo in piedi”, oggi non ancora identificato.

Il Cristo porta croce è invece oggi opera nota, già rintracciata in collezione privata da chi scrive12, databile al 1513-151413, quando Gianfrancesco, già marchese di Luzzara aveva 25 anni e il Correggio 24. Caterina Pico a quelle date era ormai defunta e, in Luzzara, il committente del Cristo porta croce poteva verosimilmente essere il marchese stesso, mosso dalla volontà di rendere omaggio alla madre e alla chiesa da lei voluta.

Sarebbe dunque plausibile che quello tra l’Allegri e Gianfrancesco Gonzaga fosse un rapporto di conoscenza protrattosi negli anni e lo specifico carattere “informale” del ritratto sopra indagato, porta a pensare che si trattasse di un’ amicizia. Come ha fatto notare Giuseppe Adani, in quest’opera emerge una particolare vicinanza tra il pittore e il soggetto: “il Correggio ha superato la visione tradizionale offerta da un dipinto, dove lo spettatore sta fuori dallo spazio offerto dal dipinto stesso. Qui l’artista riesce a far sì che lo spettatore abbia il privilegio di partecipare allo spazio medesimo dell’uomo ritratto: gli sta vicino e respira con lui”14.

La figura del nobile lettore ha due termini d’incontro di grande effetto: uno è ciascuno di noi, è l’ascoltatore, l’amico attento, che potrebbe ripetere la pronuncia in atto delle labbra del suo interlocutore; e l’altro è l’immersione quasi cosmica di questo evento che avviene nell’abbraccio totalmente naturalistico di un bosco, luogo dei misteri e dei palpiti poetici, il quale raccoglie il vento e il sole. I più lontani tronchi sottili sono piegati e i loro ciuffi ondeggiano; di mezzo si stende una luce che sostiene l’impianto cromatico del quadro e sulla quale corre una cerva; mentre alla destra dell’effigiato sussurrano più vicine le foglie di un albero antico: una dichiarazione letteraria di notevole profondità culturale.

Certamente l’oggetto che noi sentiamo così prossimo e sul quale anche noi potremmo posare lo sguardo è il libro, il piccolo prezioso manufatto a stampa che Andrea Muzzi ha indicato come un “petrarchino”15 (Fig. 8), ovvero una edizione delle rime del Petrarca (già diffusa prima del 1520) assai ricercata dai letterati, dagli studiosi e dai nobili. Sgorga così dal rapido ritratto, una specificità straordinaria del Correggio, il quale ha sempre dipinto pensieri! Non vi è figura di tale pittore che non esprima veridicamente un pensiero, ossia un’espressione affiorante, una meditazione intima, o una dialettica palpitante. In questo il Correggio ha raggiunto quella verità del colloquio che la pure altissima qualità immaginaria del primo Cinquecento non aveva toccato. Anche qui il nobile che viene effigiato pensa intensamente e comunica con le parole del poeta “i dì miei più leggier che nessun cervo fuggir come ombra... ”16. Dunque questa effigie virile non è semplicemente il “ritratto di un gesto” come felicemente hanno indicato gli autori della bellissima mostra Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento17, ma il vero “ritratto di un pensiero”.

Certamente sopra una vasta produzione proto-cinquecentesca di ritratti da parte di eccellenti artisti fra i quali il Giorgione (Fig. 9, 10), ebbe vigore quella vibrante induzione, culturale e amorosa, proposta dagli Asolani di Pietro Bembo, scritti tra il 1497 e il 1502 e pubblicati nel 1505 da Aldo Manuzio, quasi in perfetta coincidenza con la prima realizzazione a stampa, in formato manuale, del Canzoniere del Petrarca. Si ebbe così quel fenomeno generale che coinvolse le corti italiane. Converrebbe qui riprendere il bel saggio di Stephen J. Campbell sul catalogo della mostra citata, ma ci limitiamo a considerare come l’impatto dell’umanesimo aveva trovato quanto mai disposto l’attentissimo Correggio, il quale, pur non lasciandosi mai coinvolgere in una atmosfera persistente di carattere letterario, lo comprese in pieno. Di qui i ritratti di Veronica Gàmbara (Fig. 11) e di Gianfrancesco Gonzaga, dove in quest’ultimo l’intensità della communio col soggetto può non necessitare persino della visione diretta degli occhi e dove la presenza di una cerva sullo sfondo, richiama le parole del salmo 41 (“come anela una cerva alle fonti dell’acque… ”), così il lettore anela alla gioia della ricerca della sapienza.

Antonino Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga signori di Mantova: ricerche e studi negli archivi mantovani, Modena 1885.

Cecil Gould, The paintings of Correggio, London 1976.

Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantova, Banca Agricola Mantovana, 1978.

Andrea Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Firenze, 1982.

David Ekserdjian, Correggio, edizione italiana, Cinisello Balsamo, Edizioni Amilcare Pizzi, 1997.

Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo, 2007.

Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra, Marsilio, Padova, 2013.

Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020.

1 Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pag.27.

2 David Ekserdjian, Correggio, edizione italiana, Edizioni Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo, 1997, pag. 166.

3 Si veda la scheda in Catalogo Generale dei Beni Culturali, codice di catalogo nazonale 0303267445-2.1.

4 Ritroviamo l’emblema della Cervetta anche nel fregio della sala dei miti di Palazzo del Giardino a Sabbioneta dove un affresco ritrae una piccola cerva con una zampa alzata, intenta a guardare il sole e avvolta da un cartiglio con il motto “Bider craft”, contro la forza, a simboleggiare la virtù della mansuetudine.

5 Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantova, Banca Agricola Mantovana, 1978, pp. 163-164, n. 69.

6 Ibid. pag. 10.

7 Ibid. pag. 11.

8 Francesco Scannelli, Il microcosmo della pittura, Cesena, Neri, 1657.

9 Si tratta di Giovanni Battista Lombardi, medico e scienziato (1450 c - 1526), docente universitario a Ferrara e a Bologna che tenne all’Allegri un ciclo di studi privato probabilmente patrocinato dalla Contessa Veronica Gàmbara.

10 Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

11 A. Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga signori di Mantova: ricerche e studi negli archivi mantovani, Modena 1885, pp.28-29.

12 L’opera venne poi attribuita al Correggio da Eugenio Riccomini che la datò ai primi anni Dieci del Cinquecento, in seguito venne pubblicata da Giuseppe Adani con datazione 1513-1514.

13 Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020, pag. 130, n. 99.

14 Ibid. pag. 97, n. 72.

15 A. Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Firenze, 1982, pag. 46.

16 Francesco Petrarca, Canzoniere, testo critico e introduzione di Gianfranco Contini, annotazioni di Daniele Ponchiroli, Torino, Giulio Einaudi editore, 1964.

17 G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento. Catalogo della mostra, Marsilio, Padova, 2013.

L'autore di questo articolo: Marco Cerruti

Marco Cerruti è nato a Milano nel 1977. Laureato in architettura, storico ed estimatore d’arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.