Depuis quelques semaines, on discute aux Etats-Unis d’un long article de Sean Tatol, fondateur du site Manhattan Art Review, sur lequel le jeune critique passe en revue, avec une écriture épigraphique et piquante, et toujours en attribuant une note de 1 à 5, les expositions qu’il visite chaque semaine dans sa ville, New York. L’article, publié dans la revue The Point, s’intitule Negative Criticism et constitue une photographie articulée, lucide, parfois impitoyable, de l’état de la critique d’art en Amérique: il est donc naturel qu’il suscite des débats et des réactions (les radars italiens, au contraire, ne semblent pas l’avoir encore repéré). Le lecteur qui suit un peu la scène américaine ressentira peut-être une pointe de perplexité en constatant que les problèmes sur lesquels Tatol se concentre sont les mêmes que ceux qui sont parfois discutés en Italie: le fait qu’il n’y a pas de place pour les critiques basées sur la qualité, l’hostilité croissante envers la pratique du jugement, le rejet de la critique négative, l’habitude fréquente d’utiliser l’interprétation comme moyen de se soustraire à l’évaluation. Autant de symptômes, reconnaissables et répandus partout, de la maladie dont souffre depuis longtemps la critique, sur laquelle on a beaucoup écrit, y compris dans ces pages, et sur laquelle nous reviendrons. Cependant, le point central de l’écriture de Tatol, d’où découlent tous ses arguments, est autre et concerne la nature même de la critique: je pense qu’il vaut la peine de concentrer l’attention sur ce thème, en essayant de l’aborder de la manière la plus claire possible.

En résumé, et en simplifiant au maximum, Tatol se demande comment il est possible d’évaluer une œuvre d’art. Curieusement, dans la première partie de son article, le fondateur de la Manhattan Art Review stigmatise ce qu’il appelle “l’absolutisme subjectif”, c’est-à-dire la tendance à rejeter la critique comme conséquence de l’idée que l’art est une expérience subjective, tant pour ceux qui le produisent que pour ceux qui l’observent: il ne peut jamais y avoir deux personnes qui, devant une œuvre d’art, feront la même expérience. Pourtant, affirme Tatol, nous connaissons le monde à travers des jugements, et un critique qui veut formuler un jugement doit aspirer à être objectif, ou du moins correct, en fonction de ses connaissances. Ce qui différencie un critique d’un commentateur occasionnel semble être, selon Tatol, la quantité d’expérience que le critique a accumulée: “un critique se définit par son goût plutôt que par un consensus ou un canon, bien que ces deux éléments ne soient pas entièrement séparables. Il ne s’agit pas pour le lecteur de soumettre entièrement son propre jugement à celui du critique, mais de reconnaître et de respecter l’idée que la sensibilité du critique représente une certaine compréhension de la portée de son argumentation, même si c’est de manière contingente et individualisée”.

J’ai utilisé l’adverbe “curieusement” juste au-dessus parce que, autant l’étude et l’expérience aident à réduire le degré de subjectivité qu’un critique d’art exprime en jugeant une œuvre, autant la cohérence interne à laquelle le critique soumet son jugement n’est peut-être qu’une partie, et probablement même pas la partie la plus importante, de son activité. En reportant le jugement à des logiques non spécifiées de cohérence interne qui devraient être affinées avec l’expérience, et en considérant la critique d’art comme la “documentation de la pensée sur l’art” (ainsi Tatol), on peut se demander d’où peut provenir une telle cohérence et quelle accumulation peut former cette documentation. Lorsque, sur Artnet, Ben Davis déclare que l’accent ne doit pas être mis sur la capacité du critique à émettre des jugements de qualité, mais sur la base sur laquelle il construit son jugement, on se souvient de ce que Giuseppe Rensi, dans La scepsi estetica, appelait il y a cent ans “le paradoxe de l’éducation esthétique”: “Nous voulons éduquer notre goût, c’est-à-dire nous éduquer pour être capables de juger avec compétence les œuvres d’art d’un point de vue esthétique. Pour ce faire, nous devons prendre comme modèle et critère de goût ces mêmes œuvres d’art qui, une fois éduquées, devraient nous permettre de les goûter avec compétence, c’est-à-dire de les juger esthétiquement. Mais alors, il est tout à fait naturel qu’une fois que nous aurons procédé de la sorte, à la fin de l’éducation, ces œuvres nous paraîtront belles de toute façon”. Pour Rensi, il n’y a pas d’autre solution que le choc du goût des uns contre le goût des autres. Mais le niveau d’évaluation d’une œuvre d’art n’est pas seulement celui des opinions personnelles, et le goût ne devient pas nécessairement le terrain de l’affrontement: il peut aussi être l’occasion d’une rencontre, en ce sens que le jugement de goût d’une personne ne sera pas nécessairement valable pour elle seule, mais rencontrera vraisemblablement la faveur de beaucoup d’autres individus. C’est le concept kantien d’universalité subjective, cette idée selon laquelle nous serions sincèrement surpris si quelqu’un disait, par exemple, “je n’aime pas les couchers de soleil sur la mer”: ce sentiment d’émerveillement instinctif et soudain naîtrait du fait que l’on croit généralement que la beauté d’un coucher de soleil sur la mer est un fait incontestable.

En ce qui concerne le jugement de goût, la critique négative a peut-être tendance à brouiller un peu les pistes. Je crois que l’évaluation d’une œuvre d’art suit essentiellement trois niveaux de jugement: un jugement historique, un jugement esthétique et un jugement de goût. Lorsque Tatol écrit que Piero della Francesca était “incompatible avec la sensibilité victorienne de la génération de Ruskin”, il se place au niveau du jugement de goût. En revanche, lorsqu’il écrit plus bas que le critique peut découvrir de nouvelles manières de voir l’art grâce au fait que la subjectivité de l’artiste s’étend au-delà de ses intentions, et qu’il peut donc voir que la “rigueur géométrique de Piero della Francesca annonce des tendances qui seront reprises cinq cents ans plus tard avec le Minimalisme”, il a déjà glissé sur le plan du goût.Il a déjà glissé au niveau du jugement historique, puisqu’il ne s’agit plus d’évaluer la consonance d’une œuvre ancienne avec la sensibilité, et donc la subjectivité, d’un artiste moderne, mais de considérer la résonance de sa leçon, la portée de son art. En d’autres termes: L’Angleterre victorienne n’a pas nourri de respect particulier pour Piero della Francesca, mais on ne peut nier que l’art de Piero della Francesca a eu un impact considérable sur sa génération, sur la génération suivante, et qu’il a été capable de réverbérer son écho même des siècles plus tard, lorsque les conditions culturelles ont été créées pour accueillir sa leçon (au XVIIe siècle, l’art de Piero della Francesca a eu un grand impact sur le monde moderne).En revanche, la peinture métaphysique n’aurait peut-être pas existé sans un Piero della Francesca).

On pourrait objecter que tel artiste a exercé tel impact sur telle époque pour de simples raisons de goût: c’est vrai dans une large mesure (si l’on veut comprendre le concept de “goût” non pas, vulgairement, comme la préférence que l’on a pour un artiste donné, mais comme la manière de le voir et donc de l’apprécier), mais nous avons déjà quitté le domaine du goût subjectif pour entrer dans celui du goût intersubjectif, nous marchons sur le terrain de l’affrontement d’où naissent les traditions. Il est indéniable qu’il ne peut y avoir de critique infaillible et totalement objective, puisque même le jugement esthétique qui se veut le plus aseptisé possible est inéluctablement conditionné, au moins par les structures culturelles de son époque. Si l’on écrit que Jacques-Louis David et Ingres ne sont pas compatibles avec sa propre sensibilité, je crois que l’on fait exactement ce qu’un critique ne devrait pas faire, si le but de son activité est d’aider le public à s’orienter dans les productions artistiques de son temps, et non pas de conditionner ses préférences. C’est pourquoi “j’aime” et “je n’aime pas” peuvent non seulement être considérés comme deux catégories pour le moins discutables pour formuler un jugement critique (Tatol lui-même, déplorant l’“absolutisme subjectif”, en est conscient), mais ils courent aussi le risque très réel d’induire le lecteur en erreur et d’alimenter la confrontation plutôt que l’ouverture à la confrontation. En ce qui me concerne, il y a des artistes que je trouve extrêmement intéressants, mais dont je n’accrocherais jamais les toiles chez moi. Inversement, il y a des artistes qui correspondent parfaitement à mes goûts personnels, mais que je trouve au contraire inintéressants ou peu incisifs.

Quant au jugement historique, il présente des limites évidentes en matière d’art contemporain, principalement dues au fait que face à une œuvre produite aujourd’hui, hier ou avant-hier, on dispose d’une casuistique plus réduite que celle disponible pour les œuvres anciennes: on peut suspendre une éventuelle évaluation dérivée de l’impact d’une œuvre sur la scène contemporaine (il peut aussi s’agir de modes passagères), mais on peut tenter un jugement sur la base du degré d’innovation qu’un artiste introduit dans son œuvre. En clair, je pense que l’on peut se méfier de ceux qui pensent, par exemple, qu’il faut attendre le temps pour comprendre si l’art de Maurizio Cattelan “restera” (d’ailleurs, ceux qui avancent cet argument sont généralement incapables de quantifier le temps qu’il faudrait pour arriver à un jugement historique correct sur l’artiste en question): il est largement admis que l’originalité de Cattelan réside en partie (et, à mon avis, pas nécessairement en premier lieu) dans sa capacité à utiliser “des formes de réalisme exagéré pour représenter les contradictions, les fragilités et les vices de la société de l’époque”. et les vices de la société de la fin du millénaire en exploitant un système artistique de plus en plus intéressé par la valeur spectaculaire de l’œuvre" (je cite un manuel scolaire d’histoire de l’art, L’arte di vedere, récemment publié par Mondadori).

Il convient toutefois de souligner que l’originalité, entendue non pas comme l’authenticité d’un produit artistique mais comme sa capacité à rompre avec un modèle donné, ou du moins à introduire une nouveauté substantielle, n’a pas toujours été le critère dominant pour juger une œuvre d’art. Sinon, on ne s’expliquerait pas qu’un peintre comme Lorenzo Lotto ait travaillé toute sa vie en province. Ce n’est pas parce qu’il était inconnu du plus grand nombre ou parce qu’il était un marginal, loin de là. Il s’est formé à Venise, a eu des contacts avec d’illustres mécènes, et Vasari lui a consacré, Lotto vivant encore, un passage de l’édition torrentine des Vies, développé plus tard dans l’édition Giuntina. Tout simplement parce que son art était considéré comme très éloigné des canons esthétiques de l’époque.

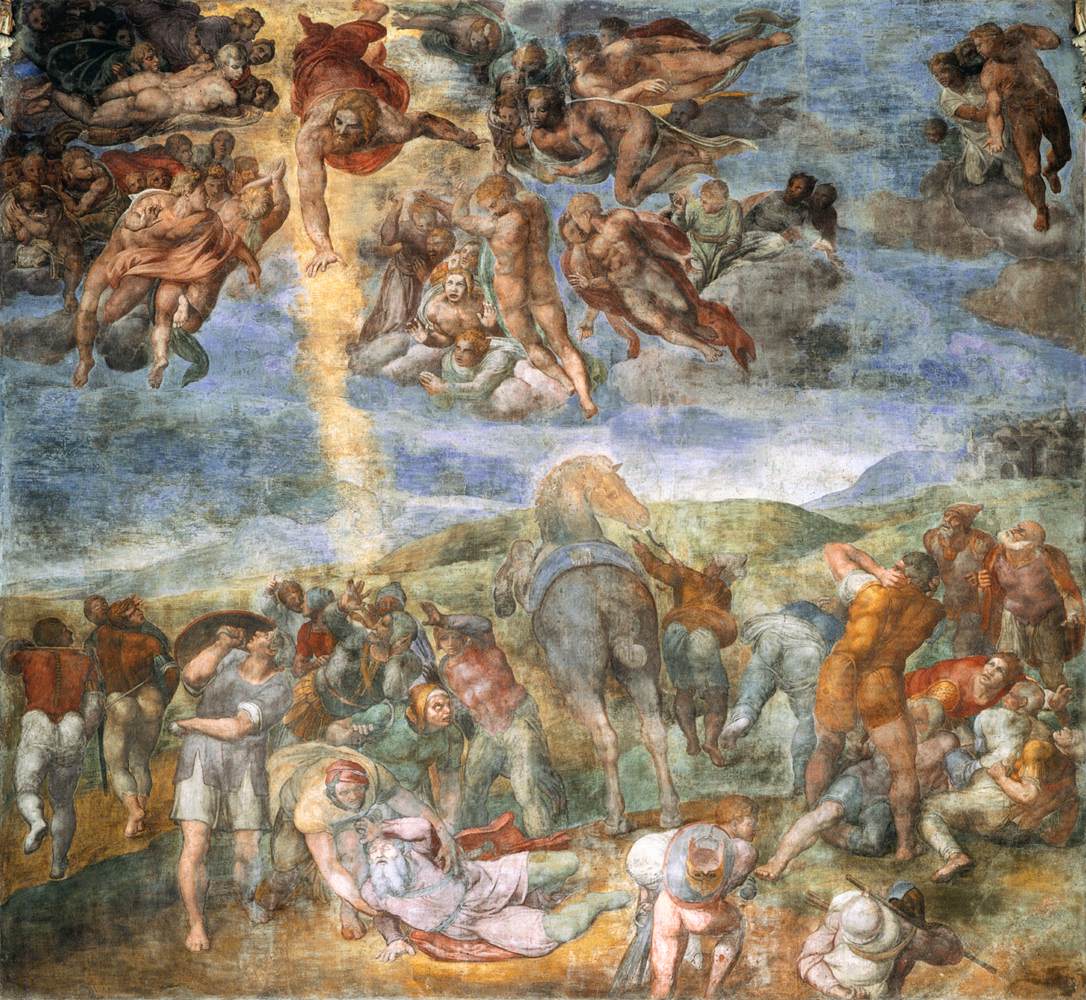

Jusqu’au romantisme au moins, le jugement critique était essentiellement un jugement esthétique, qui prenait presque exclusivement en considération les caractéristiques intrinsèques de l’œuvre d’art et se fondait sur le concept d’“imitation”, en particulier l’imitation de l’œuvre d’art.l’imitation, en particulier l’imitation d’un modèle, lui-même considéré comme d’autant plus parfait qu’il réussissait à imiter la nature, tout en opérant une sélection sur la base de ce qui était généré dans l’esprit de l’artiste. Le mécanisme est bien expliqué par Vasari lui-même dans l’introduction à l’édition Giuntina des Vies: “Parce que le dessin, le père de nos trois arts, l’architecture, la sculpture et la peinture, procédant de l’intellect, extrait de beaucoup de choses un jugement universel, semblable à une forme ou à une idée vraie de toutes les choses de la nature, qui est la forme ou l’idée vraie de toutes les choses de la nature. C’est pourquoi, non seulement dans les corps humains et animaux, mais aussi dans les plantes, les ouvrages, les sculptures et les peintures, il connaît la proportion que le tout a par rapport aux parties, et que les parties ont entre elles et par rapport au tout ensemble. Et parce que cette connaissance donne lieu à un certain concept et à un jugement qui forme dans l’esprit cette certaine chose, qui est ensuite exprimée avec les mains et appelée dessin, on peut conclure que ce dessin n’est rien d’autre qu’une expression et une déclaration apparentes du concept que l’on a dans l’esprit, et de ce que d’autres ont imaginé et fabriqué dans l’idée. [...] ce dessin a besoin, lorsqu’il dérive de l’invention de quelque chose du jugement, que la main soit, par l’étude et la pratique de nombreuses années, disposée et apte à dessiner et à exprimer bien ce que la nature a créé, avec la plume, avec le style, avec le fusain, avec le crayon ou avec n’importe quoi d’autre ; car lorsque l’intellect émet des concepts épurés et avec jugement, ces mains, qui ont pratiqué le dessin pendant de nombreuses années, connaissent la perfection et l’excellence des arts, ainsi que le savoir de l’artisan”.

Le jugement de Vasari, largement partagé à l’époque, avait trouvé en Michel-Ange le modèle suprême, le plus haut auquel on pouvait aspirer (en simplifiant les motivations à l’extrême: pour la vigueur et la perfection de son dessin, pour sa capacité à maîtriser tous les arts majeurs, pour la variété de ses inventions...), et un artiste était considéré comme d’autant plus intéressant qu’il se rapprochait de Michel-Ange. Il convient toutefois de rappeler qu’à l’époque déjà, une dissidence assez vigoureuse et polémique s’élevait contre l’idée de Michel-Ange comme modèle suprême: Ludovico Dolce, dans sonAretino publié en 1557, remet en cause cette conviction en affirmant qu’“il ne faut pas s’arrêter à l’éloge d’un seul, car aujourd’hui la libéralité du ciel a produit des peintres égaux et même, à certains égards, supérieurs à Michel-Ange” (Dolce s’opposait à Titien, à qui “il faut rendre gloire au seul Michel-Ange”).Titien, à qui “il faut rendre à lui seul la gloire d’un coloris parfait, qu’aucun des anciens n’avait, ou, s’ils l’avaient, qui manquait, plus ou moins, à tous les modernes”, et Raphaël, en vertu de la caractéristique que lui reprochaient les admirateurs de Michel-Ange, à savoir la simplicité et la gracilité de ses inventions: “la facilité est l’argument principal de l’excellence de tout art et le plus difficile à atteindre, et è arte a nasconder l’arte”). L’idée d’une infaillibilité présumée du critique n’est pas apparue même au XVIe siècle, alors que les modèles à regarder n’étaient pas aussi nombreux qu’aujourd’hui, et il n’y a pas eu, il y a cinq siècles, de consensus absolu sur les jugements esthétiques, ni de pensée unanime sur la manière de regarder l’art, pas même sur la base d’un schéma commun: Pour les Toscans comme Vasari, la base pour juger des capacités mimétiques d’un artiste était le dessin, les Vénitiens comme Dolce prenaient la couleur comme référence.

Aujourd’hui encore, nous avons tendance à raisonner sur le modèle de l’originalité: une œuvre sera d’autant meilleure qu’elle sera novatrice, un artiste sera d’autant plus convaincant qu’il sera capable d’introduire une grande part de nouveauté. Pour être complet, il convient de préciser que le fait de se fier entièrement au critère de l’originalité entraîne certains problèmes: le risque le plus évident est celui de juger de manière négative tout ce qui n’est pas considéré comme original, alors qu’il existe de nombreux artistes qui, tout en travaillant dans le sillon d’une tradition même rigoureuse, font preuve de talent, voire de personnalité et de poésie. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il faille tout mettre sur le même plan: Si l’on remonte au XVIe siècle, il est légitime d’identifier des lignes de partage claires entre un Michel-Ange, un Battista Franco (c’est-à-dire un artiste aux capacités indéniables, curieux, raffiné, et de surcroît très habile dessinateur, qui s’efforcera néanmoins tout au long de sa carrière de se rapprocher obsessionnellement de Michel-Ange), et l’un de ces nombreux imitateurs anonymes sans qualités particulières. Il existe cependant des artistes qui, tout en s’adaptant à des modèles illustres, et donc en travaillant d’une manière qui pourrait être jugée peu innovante dans l’absolu, peuvent introduire des nouveautés intéressantes dans le cadre de contextes nationaux, régionaux ou locaux spécifiques (une grande partie de l’étude de l’histoire de l’art se traduit d’ailleurs par l’étude de l’histoire de l’art).En effet, l’histoire de l’art se traduit par l’étude de la réception, de la portée locale et de l’interprétation d’idées et d’inventions nées dans d’autres contextes), ils peuvent traiter de sujets rares ou délicats, et ils peuvent certainement faire preuve d’une personnalité accomplie, d’un talent de composition et d’une habileté poétique.

Nous entrons ici dans le domaine du jugement esthétique, c’est-à-dire celui qui s’intéresse aux qualités formelles d’une œuvre d’art (composition, invention, rythme, couleurs, lumière, dessin, effets, volumes, proportions) et qui considère ces qualités à la fois pour elles-mêmes et en fonction de ce que l’artiste cherche à transmettre avec le produit de son génie. On peut commencer à aborder le sujet en établissant, par exemple, qu’un artiste est avant tout un individu qui voit la réalité d’une autre manière que celui qui n’est pas un artiste. Dans l’esprit d’un artiste qui observe un ensemble d’objets, “chaque chose”, écrit fort bien Ardengo Soffici, “sera disposée et modifiée par rapport aux autres, selon une nouvelle proportion de l’ensemble, elle sera subordonnée à toutes les exigences d’un rythme, d’une harmonie, d’une intuition, d’une poésie”: d’une intuition, d’une volonté poétique - d’un style sui generis, absolument subjectif, propre à l’artiste“. D’où l’idée que la qualité d’une œuvre est donnée par la ”qualité des éléments émotionnels et suggestifs en fonction d’une unité poétique élémentaire“. Il en va de même pour les œuvres qui ne se préoccupent pas d’imiter la réalité, mais se concentrent, pourrions-nous dire, sur le concept, des œuvres apparemment simples que le grand public considère souvent comme banales. Prenons l’exemple des trous ou des coupures de Fontana: En intervenant sur la toile percée, parfois en y ajoutant des fragments de verre ou des pierres, Fontana crée ”des constellations opposées de trous, parfois avec des effets baroques, parfois créant une sorte d’équilibre“, tandis que la coupure, ”[...] dans son absoluité et dans sa précision, est un élément essentiel de l’œuvre de Fontana.dans son absoluité et dans la précision du geste créatif, permet à Fontana non seulement de souligner la valeur conceptuelle de l’œuvre, mais surtout de créer une “summa” parfaite de valeur existentielle et, dans l’exaltation donnée par le geste, de valeur esthético-formelle" (d’après Massimo Melotti). Le même raisonnement s’applique à des œuvres qui pourraient être encore plus difficiles, comme la grande installation qu’Arcangelo Sassolino a apportée au pavillon maltais de la Biennale de Venise en 2022: une feuille d’acier autoportante qui a été coulée et lâchée goutte à goutte dans sept réservoirs, selon une partition précise créée par un compositeur maltais, Brian Schembri. Le résultat est une œuvre d’une rare puissance visuelle, qui fonctionne grâce à l’équilibre extraordinaire de chacun de ses composants et qui a su rendre un hommage poétique au Caravage, parce que l’acier s’est transformé en lumière grâce aux procédés d’un artiste dont la recherche trouve sa dimension d’intense puissance visionnaire dans sa capacité à sonder les possibilités d’interaction entre l’art et la physique.

La dialectique entre originalité et qualité de l’œuvre avait déjà été formulée dans une certaine mesure par Giuseppe Antonio Borgese dans sa Poétique de l’unité (publiée en 1934, mais qui reprenait des concepts exprimés plus de vingt ans auparavant): considérant que toute œuvre d’art comporte un certain degré d’originalité et un certain degré d’imitation, et considérant que l’art exprime un état d’esprit personnel et n’est de l’art “que dans la mesure où il suppose la possibilité de communiquer cette expression à d’autres hommes et où, du contingent, il distille l’éternel” (en substance, l’art, la poésie, l’art, l’art et l’éternité).(en substance, l’art, pour Borgese, en s’adressant à l’esprit se place hors de l’espace et du temps et exprime des idées), la solution résiderait dans la capacité de l’artiste à créer des formes qui tendent à l’universel et à les exprimer “avec une forme qui n’est pas limitée par les contingences”. Borgese n’est pas allé plus loin dans la formulation de sa manière de sortir de l’impasse, mais la tentative d’opposer une barrière à l’idée que l’œuvre, pour être bonne, doit inévitablement être originale, n’en est pas moins intéressante.

Comment savoir alors si l’on est en présence d’une bonne œuvre, d’une œuvre de qualité ? Il n’y a pas de réponse unique, il n’y a pas de paramètres partagés, et surtout, la réponse implique la persistance d’un certain degré de subjectivité qui découle de l’expérience, des études, des connaissances, et même de l’intuition du critique, surtout face à un artiste, peut-être jeune, qui voit pour la première fois. L’instinct devient alors le premier outil que le critique utilise pour articuler son jugement. Je me trouvais un jour dans l’une des plus importantes foires d’art contemporain, en compagnie d’un galeriste bien connu avec lequel j’ai eu le plaisir de partager une petite promenade parmi les stands, au cours de laquelle nous avons discuté précisément des paramètres de jugement avec lesquels évaluer les œuvres d’art. Parmi les diverses considérations, il en est une qui m’a semblé désarmante au premier abord: celui qui juge une œuvre doit ressentir quelque chose en l’observant, doit la sentir, doit s’illuminer devant l’œuvre qu’il a sous les yeux. Il doit en quelque sorte réagir instinctivement, si l’on peut dire. Bien sûr, ce sentiment n’est pas le même que celui (plus que légitime et même souhaitable) du visiteur ému par une œuvre du Caravage ou même par l’œuvre du dernier des amateurs, si l’on peut dire.dernier des amateurs, si l’amateur lui communique quelque chose, s’il évoque un souvenir personnel, s’il parvient à toucher les cordes sensibles de son âme (et, bien entendu, peu importe que notre visiteur soit un initié avec des années d’expérience ou un touriste qui entre dans un musée pour la première fois). Il s’agit de deux sensations différentes: nous pourrions appeler celle du visiteur occasionnel “sentiment”, et celle du critique “disposition” (qui, devant une œuvre, peut également ressentir un sentiment, mais se rendre compte ensuite, peut-être, de la superficialité, de l’académisme ou du caractère purement dérivé de ce qu’il regarde: la disposition a trait à ce type de reconnaissance instinctive plutôt qu’à une réaction émotionnelle). La disposition pourrait être définie comme l’aptitude à percevoir le caractère de ce qui est observé, et plus le critique aura observé des œuvres à maintes reprises, plus il aura étudié, lu, assisté à des foires et des expositions, fait des recherches dans des livres et sur le web, plus sa disposition sera entraînée. Cette idée n’est évidemment pas nouvelle: dès le XIXe siècle, Baudelaire pensait déjà que le sentiment était à la base du jugement du critique.

Dans les premières lignes de sa Beata riva, Angelo Conti écrivait que l’artiste “est une âme qui, plus intimement que toute autre, peut se rattacher à l’âme des choses”, c’est une “volonté individuelle qui se dissout peu à peu dans une volonté plus large et plus profonde”. Conti pensait, par exemple, que personne comme Segantini n’avait le sens de la montagne, personne n’était plus capable que lui de “représenter ce que la montagne exprime avec son auguste immobilité”, “le silence qui l’entoure”, “l’aspiration de ses sommets”. Ou encore, que personne comme Mario De Maria n’ait pu raconter les “colloques” du clair de lune avec les murs lézardés d’un bâtiment, avec les eaux calmes d’une mer ou d’un lac. Je pense que l’arrangement a quelque chose à voir avec cela. Et il ne s’agit pas nécessairement de reconnaître la beauté d’une œuvre: la beauté au sens classique n’est pas la seule catégorie esthétique valable, puisqu’on peut aussi aspirer au laid, au répugnant, au désordonné. Il s’agit de reconnaître, tout d’abord, le degré d’innovation d’une œuvre, puis d’essayer de comprendre, indépendamment du fait que l’œuvre soit originale et innovante ou non, la profondeur avec laquelle l’artiste exprime l’âme de ce qu’il représente sur la toile, le marbre, les plaques d’acier, le crayon sur une feuille de papier, la vidéo, quel que soit le médium. Ensuite, après l’impact initial, après avoir observé l’œuvre selon sa propre disposition, le critique évaluera d’autres aspects, qui concernent les qualités formelles, le sujet, le contexte dans lequel l’œuvre est placée, sa position historique: Ainsi, il s’agit de savoir s’il s’agit d’une œuvre véritablement nouvelle ou dérivée (il n’est pas certain qu’au premier coup d’œil quelque chose ne lui échappe), si la structure esthétique de l’œuvre est conforme aux intentions déclarées de l’artiste (à supposer qu’il y en ait), si l’œuvre est d’actualité, si elle est superficielle, si elle suit une mode, si elle est capable d’élever le particulier de l’artiste à un niveau universel. C’est au terme de ce travail, qui n’a rien d’instantané, que le critique en viendra à formuler son jugement, à prendre position.

Il n’est pas facile de condenser en quelques lignes le jugement d’un artiste: néanmoins, quelques exemples seront utiles pour se faire une idée de la manière dont une production peut être évaluée. On pourrait commencer par Bertozzi&Casoni: l’étonnement vif et authentique que l’on ressent généralement en admirant leurs œuvres céramiques n’est qu’un des nombreux éléments qui rendent leur production originale et non dérivative. Leur œuvre, techniquement parfaite, pleine de citations et de références au passé, truffée de pièges esthétiques singuliers, éternelle et intemporelle, tournée vers l’universel et vice versa, toujours éloignée de la chronique, capable de produire d’autres dimensions et de fusionner le réel et le conceptuel, capable d’ouvrir la voie à d’autres formes d’expression. et conceptuel, capable d’ouvrir de nouvelles voies, jamais tentées auparavant, dans le domaine de l’art céramique, une figure parmi les productions les plus innovantes que l’art italien a pu exprimer au cours des trente ou quarante dernières années. Il y a aussi des artistes qui sont capables de faire revivre avec fraîcheur une tradition établie et de produire un art qui résonne à l’unisson de l’esprit de leur époque, voire qui l’anticipe. Daniele Galliano, par exemple, avec ses peintures néo-impressionnistes, est probablement le peintre italien qui a le mieux anticipé et raconté la société de communication de masse, pour ensuite la transfigurer en une image abstraite qui, même dans son cas, devient universelle. Et, à propos d’abstraction, parmi les recherches les plus intéressantes, je pense que nous pouvons mentionner celle de Maurizio Faleni, qui part de Rothko pour explorer les possibilités de la couleur comme moyen d’atteindre le suprasensible à travers le sensible. Parmi les jeunes artistes, le nom d’Andrea Fontanari du Trentin me vient à l’esprit, une sorte d’Eric Fischl méditerranéen qui confie à ses couleurs vives et saturées et à ses coups de pinceau liquides à la Sorolla des compositions qui évoquent des souvenirs, des rencontres, l’oubli.

Il y a ensuite des recherches encore plus orientées vers la tradition, mais qui ne manquent pas de conviction, au contraire. Lors de la dernière édition d’Artissima, par exemple, nous avons pu apprécier le travail d’une jeune artiste sud-africaine, Mia Chaplin.Nous avons pu apprécier l’originalité d’une jeune artiste sud-africaine, Mia Chaplin, et constater que sa palette plus douce, son expressionnisme plus délicat et sa tendance plus prononcée à la figuration, même dans le cadre d’un terrain commun rubensien, contribuent très clairement à définir sa personnalité. En Italie, un tempérament singulier est celui de Guglielmo Castelli, qui sur le plan formel pourrait faire penser à un Peter Doig réinterprété selon le filtre de l’art italien du passé (on pense à certains artistes des années 30, de Pirandello à Birolli), et dont les tableaux, capables d’évoluer sur le plan de la figuration mais partant de l’abstraction, évoquent des atmosphères de mélancolie, de décadence et de nostalgie. Il est utile de souligner que, dans tous les cas mentionnés ci-dessus, il s’agit d’artistes qui non seulement ont un regard ouvert sur une dimension internationale et locale ou traditionnelle, mais qui sont également bien reconnaissables, et le degré de reconnaissabilité est peut-être la preuve la plus immédiate de la personnalité, de la force et du caractère d’un artiste. Si l’on prend un exemple négatif, on pourrait revenir au travail que l’artiste allemande Raphaela Vogel a présenté à la Biennale de Venise 2022: formellement bolsa et dérivé (Deborah Butterfield, Sayaka Ganz et jusqu’aux animaux atomisés d’Agenore Fabbri), rhétorique, superficiel et anodin dans le traitement du sujet, respectable et rassurant dans l’attitude.

Il est de notoriété publique qu’aucun critique d’art ne peut administrer des certitudes au public, ni lorsque la critique est positive, ni même lorsqu’elle est négative. Parfois on dépasse la générosité ou l’enthousiasme, parfois on court le risque d’être trop rigide ou trop dur à l’égard d’un artiste, mais il y a toujours le désir sous-jacent d’apporter sa propre lecture: et le critique ne peut alors que partager son jugement avec le public, en essayant d’être le plus objectif possible selon ses schémas d’évaluation, et surtout en essayant d’être clair (il le sera d’autant plus s’il est issu du journalisme, car le journaliste doit être clair par profession et ne peut se permettre les digressions nébuleuses auxquelles se livrent souvent certains commissaires d’exposition). Nous avons présenté ici l’une d’entre elles, sans même prétendre qu’elle reste immuable: il n’est pas certain que les paramètres de l’écrivain ne changent pas au bout d’un certain temps. Ce qui est certain, c’est que le critique peut être le plus objectif possible selon son propre critère, comme nous l’avons dit plus haut, mais que son système de mesure ne sera jamais définitif et incontestable. Une critique totalement objective n’a jamais existé et n’existera jamais. La critique, inutile et même naïf de le rappeler, n’est pas une science. Et c’est justement parce qu’elle n’est pas une science que le critique saura aussi ne pas se prendre au sérieux, mais qu’il saura aussi écrire sans être froid et détaché, en faisant preuve au contraire de passion, en sachant même être polémique s’il le faut. L’un des plus grands critiques de ces cinquante dernières années, Peter Schjeldahl, a écrit: “Je n’accepterai jamais que la critique d’art soit une profession comme la dentisterie. Il s’agit plutôt d’un domaine où le journalisme et la littérature se chevauchent, comme l’écriture sportive”. Je pense que cela peut être considéré comme l’une des définitions les plus pertinentes de la “critique d’art”.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.