“L’art doit déranger ceux qui sont à l’aise et réconforter ceux qui sont dérangés”, disait CésarCruz. Mais que se passe-t-il lorsque c’ est précisémentl’art qui dérange les détenteurs du pouvoir culturel ou politique ? Et lorsqu’uneœuvre est retirée, effacée, occultée, peut-on encore parler de liberté d’expression dans le monde de l’art contemporain ? Le cas récent de l’artiste libano-australien Khaled Sabsabi à la Biennale de Venise nous oblige à nous interroger sur ces questions cruciales.

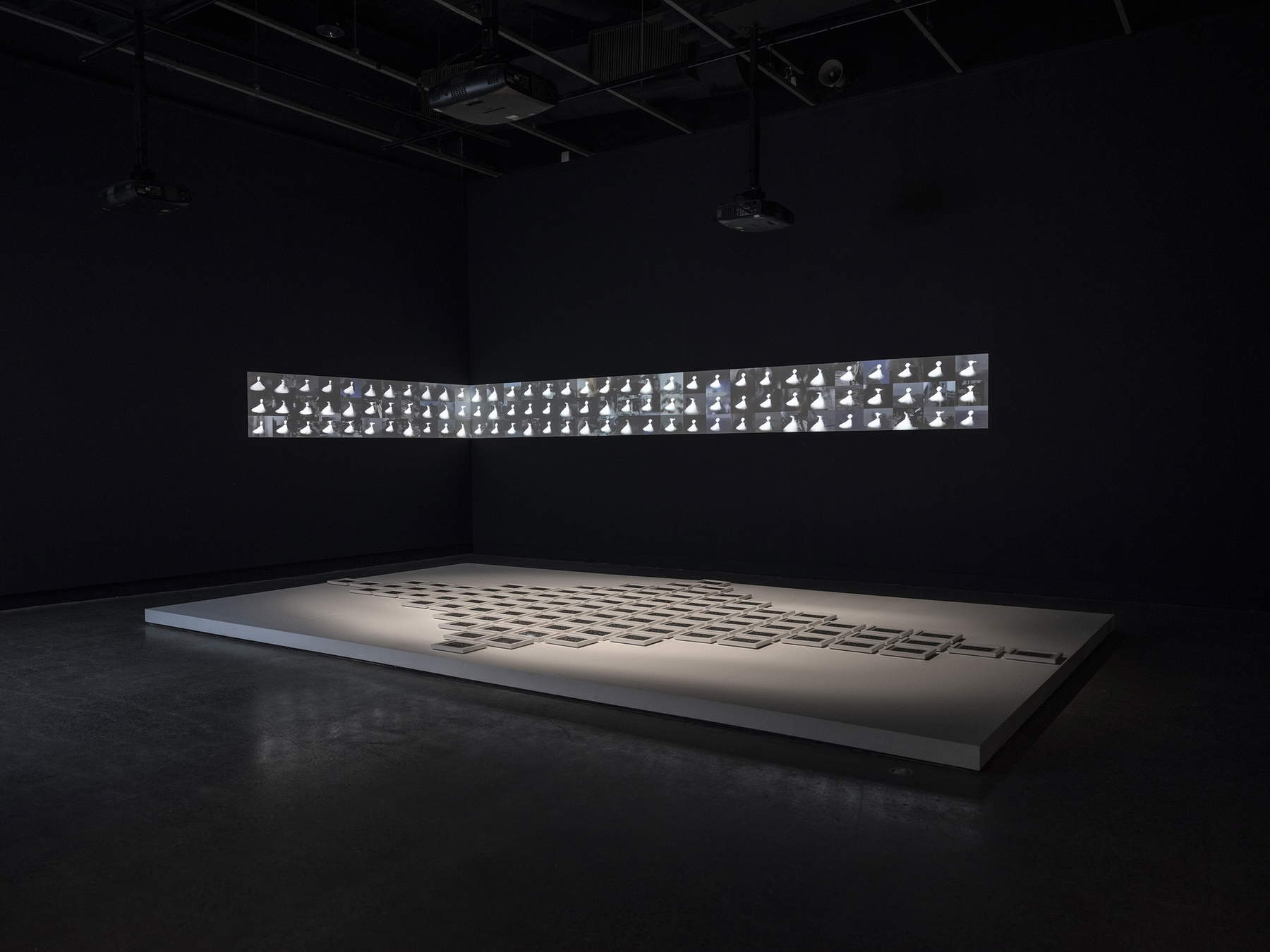

Sabsabi, connu pour son travail poétique et méditatif explorant l’identité diasporique, la mémoire collective et la spiritualité dans des contextes de conflit, devait exposer une installation vidéo dans le pavillon del’Australie lors de l’édition 2026 de la Biennale de Venise. L’œuvre, intitulée 99 Names, était une immersion dans la dimension mystique de l’islam, centrée sur les quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu dans la tradition soufie, accompagnée de séquences de rituels communautaires dans des lieux marqués par la guerre. Mais quelques jours après l’annonce officielle, l’œuvre a été retirée par le conservateur, officiellement pour des “raisons logistiques”, officieusement en raison de pressions liées à sa “sensibilité politique” dans un contexte international déjà tendu.

Le retrait de l’œuvre de Sabsabi a soulevé un écho de controverse dans le monde de l’art, à tel point que Creative Australia, l’organisme public qui gère la présence australienne à la Biennale, a finalement décidé de réadmettre Sabsabi et le commissaire Michael Dagostino après un “examen indépendant”. Certains critiques ont ouvertement parlé de censure, d’une capitulation inacceptable devant la peur de heurter les sensibilités politiques ou religieuses. D’autres ont plutôt mis l’accent sur le contexte mondial actuel, dans lequel l’art qui touche à des thèmes religieux ou géopolitiques est facilement instrumentalisé ou mal interprété.

Mais la question, indépendamment de la réadmission ultérieure du projet de Sabsabi, est plus large et plus profonde : quel est le rôle de l’art contemporainau sein des institutions culturelles aujourd’hui? Doit-il nécessairement se positionner comme un espace de rupture, même au prix de la provocation ? Ou doit-il assumer le rôle plus accommodant d’“ambassadeur culturel”, en évitant le risque de conflit ?

Dans le cas de 99 Names, la question se complique. L’œuvre n’est ni une dénonciation politique ni une provocation religieuse, mais plutôt une invitation à la contemplation. Sabsabi, converti à l’islam et ayant grandi entre Beyrouth et Sydney, propose un langage visuel qui cherche à rassembler et non à diviser. Le fait que ce type d’œuvres soit perçu comme “problématique” indique-t-il une fragilité croissante du système artistique, plus préoccupé par l’acceptabilité que par la substance ?

Les biennales, de Venise à Berlin, de Gwangju à São Paulo, se présentent comme des espaces de liberté radicale, des lieux où sont célébrées les voix les plus audacieuses, les visions les plus agitées, les récits les moins entendus. Mais dans quelle mesure cette liberté est-elle réelle ? Dans quelle mesure est-elle conditionnée par des dynamiques de pouvoir, par des logiques géopolitiques, par une industrie culturelle de plus en plus liée à la diplomatie internationale ? Sabsabi, artiste qui a fait de la médiation interculturelle la marque de son travail, se trouve ainsi victime d’un paradoxe : son œuvre est “trop spirituelle” pour une scène artistique qui ne tolère l’islam que s’il est ironique ou transgressif, et “trop politique” pour une diplomatie qui craint toute référence au Moyen-Orient. Mais existe-t-il encore un art capable d’échapper à ces contraintes ?

Le cas de Sabsabi n’est pas le seul. Ces dernières années, de plus en plus d’artistes se sont retrouvés dans des situations similaires : œuvres retirées, textes modifiés, performances suspendues. Le langage de la censure devient subtil, mimétique, souvent caché derrière des motifs bureaucratiques ou apparemment “neutres”. Mais le résultat est le même : un champ artistique qui se rétrécit, qui craint la dissidence, qui édulcore la complexité. Dans ce scénario, le public, nous spectateurs, lecteurs, citoyens, avons une responsabilité non négligeable. Sommes-nous prêts à nous confronter à des œuvres qui remettent en cause nos certitudes ? Sommes-nous capables d’accepter des récits différents, même s’ils nous sont étrangers ou nous mettent mal à l’aise ? Et surtout : pouvons-nous encore demander à l’art d’être un lieu de vérité, même si cette vérité nous déstabilise ?

L’affaire Sabsabi n’est pas seulement une controverse passagère qui s’est éteinte depuis, mais une occasion de réfléchir à ce que signifie la liberté artistique aujourd’hui. L’art est-il vraiment libre s’il doit s’adapter à des critères d’opportunité politique ? Le monde de l’art est-il vraiment inclusif lorsqu’il exclut silencieusement les voix qui ne se conforment pas aux attentes dominantes ? À l’heure où la Biennale de Venise continue de se présenter comme un baromètre de la culture mondiale, le retrait initial de 99 Names portait le poids d’une contradiction non résolue. Et peut-être plus qu’une réponse, ce qui nous reste est une question : sommes-nous encore prêts à défendre l’art qui nous met mal à l’aise ? Ou préférons-nous ce qui ne fait que nous confirmer dans ce que nous croyons déjà savoir ?

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.