“L’arte deve disturbare il comodo e confortare il disturbato”, affermava César Cruz. Ma cosa accade quando è proprio l’arte a risultare scomoda per chi detiene il potere culturale o politico? E quando un’opera viene rimossa, cancellata, oscurata, possiamo ancora parlare di libertà espressiva nel mondo dell’arte contemporanea? Il recente caso dell’artista libanese-australiano Khaled Sabsabi alla Biennale di Venezia ci obbliga a interrogarci su questi nodi cruciali.

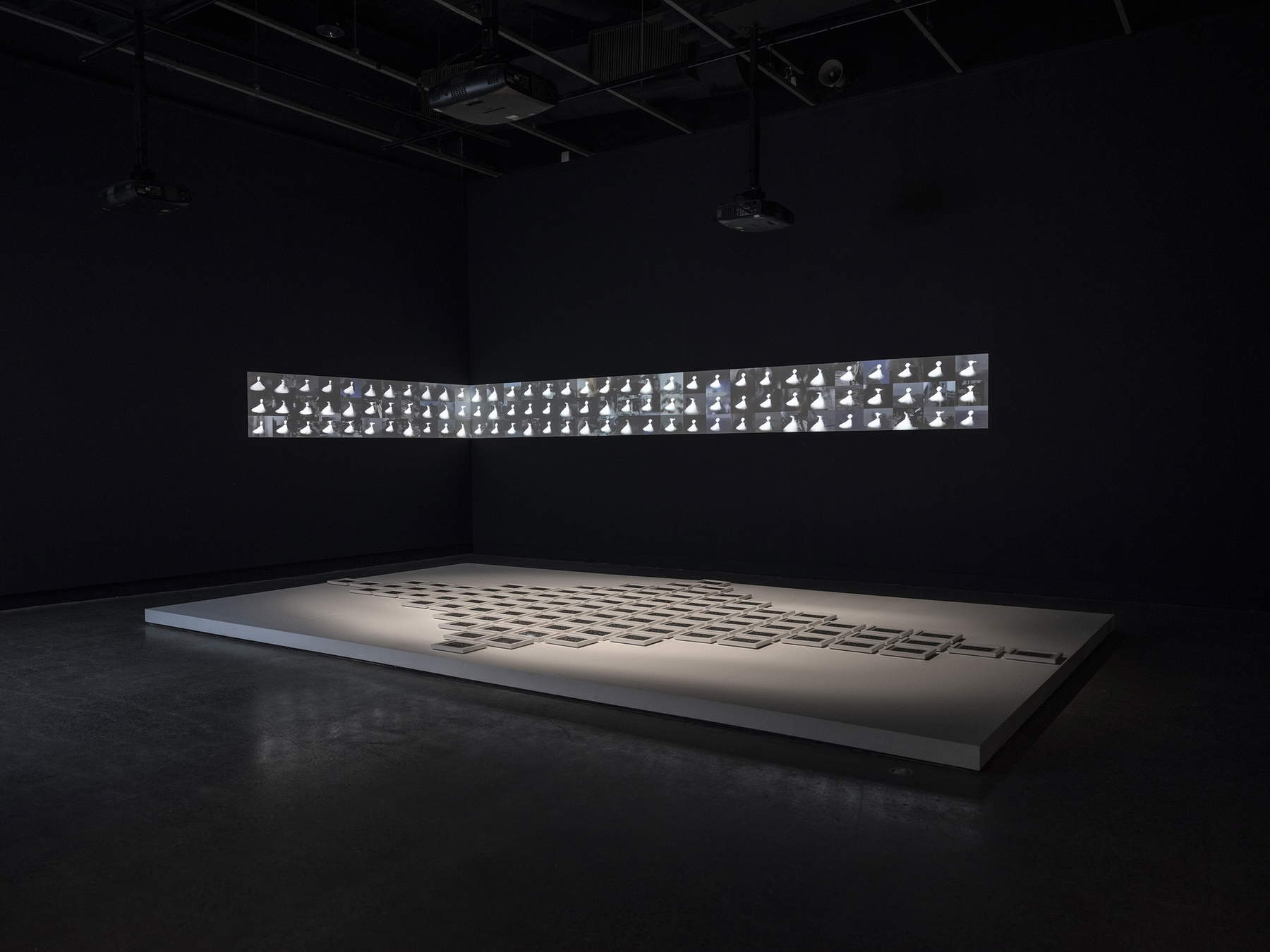

Sabsabi, noto per il suo lavoro poetico e meditativo che esplora l’identità diasporica, la memoria collettiva e la spiritualità in contesti di conflitto, avrebbe dovuto esporre una video-installazione nel Padiglione dell’Australia all’edizione 2026 della Biennale di Venezia. L’opera, intitolata 99 Names, era un’immersione nella dimensione mistica dell’Islam, centrata sui novantanove nomi di Dio della tradizione sufi, accompagnata da riprese di rituali comunitari in luoghi segnati dalla guerra. Ma a pochi giorni dall’annuncio ufficiale, l’opera è stata ritirata dalla curatela, ufficialmente per “ragioni logistiche”, ufficiosamente per pressioni legate alla sua “delicatezza politica” in un contesto internazionale già teso.

La rimozione dell’opera di Sabsabi ha sollevato un’eco di polemiche nel mondo dell’arte, tanto che alla fine Creative Australia, l’ente pubblico che gestisce la presenza australiana alla Biennale, ha deciso di riammettere Sabsabi e il curatore Michael Dagostino dopo una “revisione indipendente”. Alcuni critici hanno parlato apertamente di censura, di una capitolazione inaccettabile davanti al timore di offendere sensibilità politiche o religiose. Altri hanno invece sottolineato invece il contesto globale attuale, in cui l’arte che sfiora temi religiosi o geopolitici viene facilmente strumentalizzata o mal interpretata.

Ma la domanda, a prescindere anche dalla successiva riammissione del progetto di Sabsabi, è più ampia e profonda: qual è oggi il ruolo dell’arte contemporanea all’interno delle istituzioni culturali? Deve necessariamente porsi come spazio di rottura, anche a costo di risultare provocatoria? Oppure deve assumere il ruolo, più accomodante, di “ambasciatrice culturale”, evitando il rischio di conflitti?

Nel caso di 99 Names, la questione si complica. L’opera non è un gesto di denuncia politica né una provocazione religiosa, ma piuttosto un invito alla contemplazione. Sabsabi, convertito all’Islam e cresciuto tra Beirut e Sydney, propone un linguaggio visivo che cerca di riunire, non di dividere. Il fatto che proprio questo tipo di lavoro venga percepito come “problematico” indica forse una crescente fragilità del sistema dell’arte, più preoccupato dell’accettabilità che della sostanza?

Le Biennali, da Venezia a Berlino, da Gwangju a San Paolo, si presentano come spazi di libertà radicale, luoghi dove si celebrano le voci più audaci, le visioni più inquiete, le narrazioni meno ascoltate. Ma quanto è reale questa libertà? E quanto, invece, è condizionata da dinamiche di potere, da logiche geopolitiche, da un’industria culturale sempre più legata alla diplomazia internazionale? Sabsabi, artista che ha fatto della mediazione interculturale la cifra del proprio lavoro, si è ritrovato così vittima di un paradosso: la sua opera è “troppo spirituale” per una scena artistica che tollera l’Islam solo se ironico o trasgressivo, e “troppo politica” per una diplomazia che teme qualsiasi riferimento al Medio Oriente. Ma può esistere ancora un’arte capace di sfuggire a queste strettoie?

Non si tratta solo del caso Sabsabi. Negli ultimi anni, sempre più artisti si sono trovati in situazioni analoghe: opere ritirate, testi modificati, performance sospese. Il linguaggio della censura si fa sottile, mimetico, spesso nascosto dietro motivazioni burocratiche o apparentemente “neutrali”. Ma il risultato è lo stesso: un campo artistico che si restringe, che teme il dissenso, che edulcora la complessità. In questo scenario, il pubblico, noi spettatori, lettori, cittadini, ha una responsabilità non secondaria. Siamo disposti a confrontarci con opere che mettono in crisi le nostre certezze? Siamo in grado di accogliere narrazioni diverse, anche se ci risultano estranee o scomode? E soprattutto: possiamo ancora chiedere all’arte di essere luogo di verità, anche quando questa verità ci destabilizza?

Il caso Sabsabi non è solo una polemica passeggera e poi rientrata, ma un’occasione per riflettere su cosa significhi oggi libertà artistica. È davvero libera l’arte se deve adattarsi a criteri di opportunità politica? È davvero inclusivo il mondo dell’arte quando esclude, silenziosamente, le voci che non si conformano alle aspettative dominanti? In un momento in cui la Biennale di Venezia continua a proporsi come barometro della cultura globale, l’iniziale rimozione di 99 Names ha avuto il peso della contraddizione irrisolta. E forse, più che una risposta, ciò che ci resta è una domanda: siamo ancora disposti a difendere un’arte che ci mette a disagio? Oppure preferiamo quella che ci conferma solo in ciò che già pensiamo di sapere?

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.