“Kunst muss die Bequemen stören und die Beunruhigten trösten”, sagte CésarCruz. Aber was passiert, wenn gerade dieKunst den kulturellen oder politischen Machthabernunbequem ist ? Und wenn einWerk entfernt, ausgelöscht, unkenntlich gemacht wird, kann man dann noch von Ausdrucksfreiheit in der Welt der zeitgenössischen Kunst sprechen? Der jüngste Fall des libanesisch-australischen Künstlers Khaled Sabsabi auf der Biennale von Venedig zwingt uns, uns zu diesen entscheidenden Fragen zu äußern.

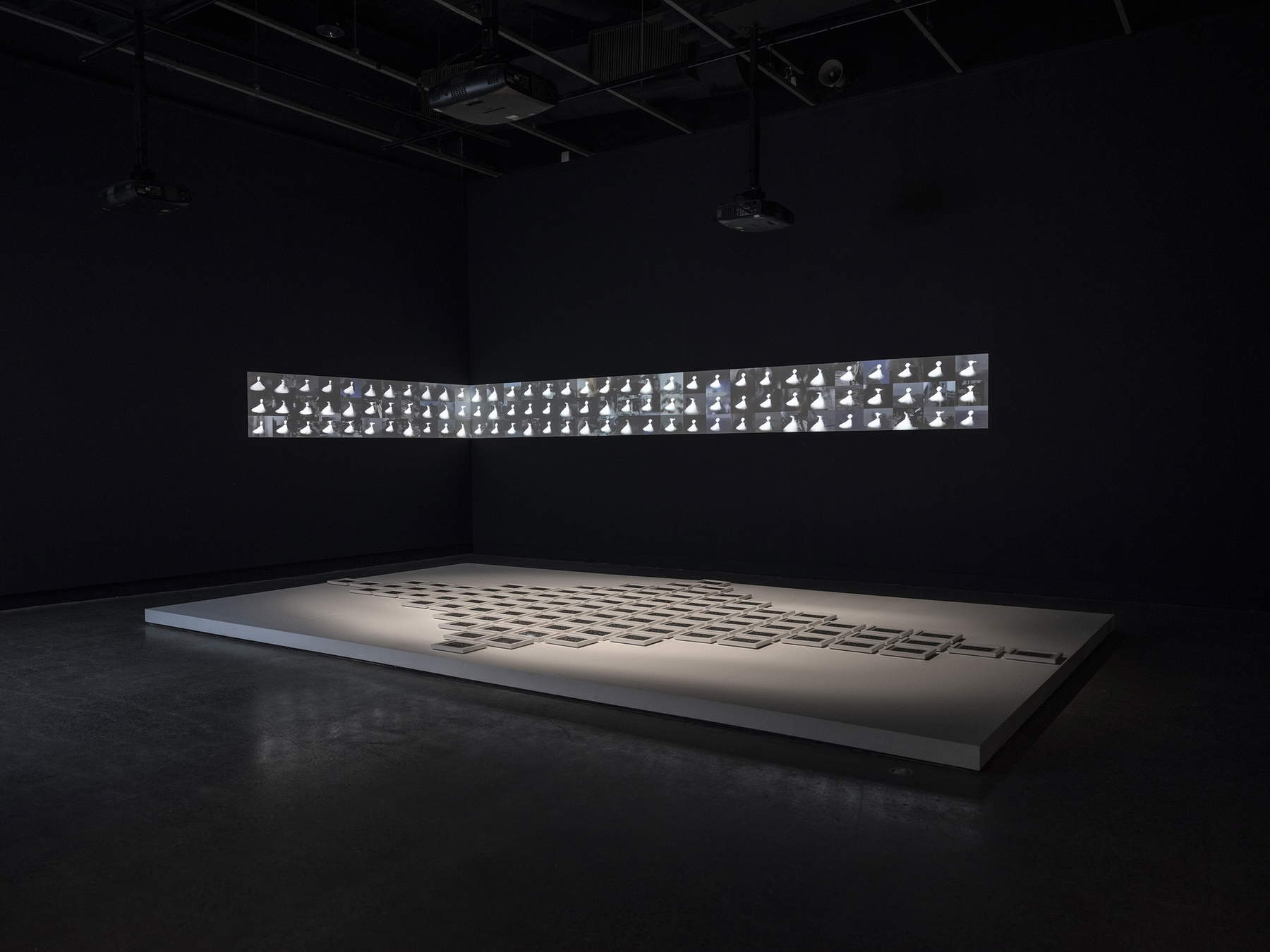

Sabsabi, der für seine poetischen und meditativen Arbeiten bekannt ist, die sich mit der Identität der Diaspora, dem kollektiven Gedächtnis und der Spiritualität im Kontext von Konflikten befassen, sollte auf der Biennale Venedig 2026 imaustralischen Pavillon eine Videoinstallation ausstellen. Das Werk mit dem Titel 99 Names war ein Eintauchen in die mystische Dimension desIslams, in dessen Mittelpunkt die neunundneunzig Namen Gottes in der Sufi-Tradition standen, begleitet von Aufnahmen von Gemeinschaftsritualen in kriegsgeschüttelten Orten. Doch nur wenige Tage nach der offiziellen Ankündigung wurde das Werk vom Kurator zurückgezogen, offiziell aus “logistischen Gründen”, inoffiziell aufgrund des Drucks, den es wegen seiner “politischen Sensibilität” in einem bereits angespannten internationalen Kontext ausübte.

Die Entfernung von Sabsabis Werk löste in der Kunstwelt ein so großes Echo der Kontroverse aus, dass Creative Australia, die öffentliche Einrichtung, die die australische Präsenz auf der Biennale verwaltet, schließlich beschloss, Sabsabi und den Kurator Michael Dagostino nach einer “unabhängigen Überprüfung” wieder aufzunehmen. Einige Kritiker haben offen von Zensur gesprochen, von einer inakzeptablen Kapitulation vor der Angst, politische oder religiöse Gefühle zu verletzen. Andere haben stattdessen den aktuellen globalen Kontext hervorgehoben, in dem Kunst, die religiöse oder geopolitische Themen berührt, leicht instrumentalisiert oder fehlinterpretiert wird.

Doch die Frage, die sich unabhängig von der späteren Wiederzulassung von Sabsabis Projekt stellt, ist umfassender und tiefergehend: Welche Rolle spielt diezeitgenössische Kunst heutein den kulturellen Institutionen? Sollte sie sich notwendigerweise als ein Raum des Bruchs positionieren, selbst um den Preis der Provokation? Oder sollte sie eher die Rolle eines “Kulturbotschafters” einnehmen, um das Risiko eines Konflikts zu vermeiden?

Im Fall von 99 Names wird die Frage noch komplizierter. Das Werk ist weder eine politische Anprangerung noch eine religiöse Provokation, sondern vielmehr eine Einladung zur Kontemplation. Sabsabi, ein zum Islam konvertierter Künstler, der zwischen Beirut und Sydney aufgewachsen ist, schlägt eine Bildsprache vor, die zusammenführen und nicht trennen soll. Weist die Tatsache, dass gerade diese Art von Arbeiten als “problematisch” wahrgenommen wird, auf eine zunehmende Fragilität des Kunstsystems hin, dem es mehr um Akzeptanz als um Substanz geht?

Biennalen, von Venedig bis Berlin, von Gwangju bis São Paulo, präsentieren sich als Räume radikaler Freiheit, als Orte, an denen die kühnsten Stimmen, die unruhigsten Visionen, die am wenigsten gehörten Erzählungen gefeiert werden. Aber wie real ist diese Freiheit? Und wie sehr ist sie stattdessen durch Machtdynamik, geopolitische Logik und eine Kulturindustrie bedingt, die zunehmend mit der internationalen Diplomatie verbunden ist? Sabsabi, ein Künstler, der die interkulturelle Vermittlung zum Markenzeichen seines Werks gemacht hat, ist somit Opfer eines Paradoxons geworden: Sein Werk ist “zu spirituell” für eine Kunstszene, die den Islam nur toleriert, wenn er ironisch oder transgressiv ist, und “zu politisch” für eine Diplomatie, die jeden Bezug zum Nahen Osten fürchtet. Aber kann es überhaupt noch eine Kunst geben, die sich diesen Zwängen entziehen kann?

Es ist nicht nur der Fall Sabsabi. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Künstler in ähnlichen Situationen wiedergefunden: Werke wurden zurückgezogen, Texte geändert, Aufführungen ausgesetzt. Die Sprache der Zensur wird subtil, mimetisch, oft versteckt hinter bürokratischen oder scheinbar “neutralen” Motiven. Aber das Ergebnis ist dasselbe: ein künstlerisches Feld, das sich verkleinert, das den Dissens fürchtet, das die Komplexität versüßt. In diesem Szenario kommt dem Publikum, uns Zuschauern, Lesern, Bürgern, eine nicht unbedeutende Verantwortung zu. Sind wir bereit, uns mit Werken auseinanderzusetzen, die unsere Gewissheiten in Frage stellen? Sind wir in der Lage, andere Erzählungen zu akzeptieren, auch wenn sie uns fremd oder unangenehm sind? Und vor allem: Können wir von der Kunst noch verlangen, dass sie ein Ort der Wahrheit ist, auch wenn diese Wahrheit uns destabilisiert?

Der Fall Sabsabi ist nicht nur eine vorübergehende Kontroverse, die sich inzwischen wieder gelegt hat, sondern eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was künstlerische Freiheit heute bedeutet. Ist die Kunst wirklich frei, wenn sie sich den Kriterien der politischen Zweckmäßigkeit anpassen muss? Ist die Kunstwelt wirklich inklusiv, wenn sie Stimmen, die nicht den herrschenden Erwartungen entsprechen, stillschweigend ausschließt? In einer Zeit, in der sich die Biennale von Venedig weiterhin als Barometer der globalen Kultur präsentiert, hatte die anfängliche Entfernung von 99 Namen das Gewicht eines ungelösten Widerspruchs. Und vielleicht bleibt uns mehr als eine Antwort eine Frage: Sind wir noch bereit, Kunst zu verteidigen, die uns Unbehagen bereitet? Oder ziehen wir das vor, was uns nur in dem bestätigt, was wir bereits zu wissen glauben?

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.