Cela fait quelques années que le mausolée de Costanzo Ciano à Livourne n’a pas fait la une de l’actualité nationale. C’était en 2015, pour être précis. À l’époque, Daniele Caluri, le génial dessinateur qui a inventé Don Zauker, avait proposé de le peindre aux couleurs de l’entrepôt de l’oncle Scrooge. Taille idéale, forme idéale. Le rendu était donc prêt, partagé sur les médias sociaux : il ne restait plus qu’à trouver quelqu’un pour monter l’échafaudage et quelqu’un d’autre pour le peindre. Des discussions, quelques pages dans les journaux, une pétition sur Change qui recueille des milliers de signatures, le maire qui donne son accord, des nostalgiques qui s’indignent, et puis l’affaire s’éteint presque aussi soudainement qu’elle avait commencé, réduite d’un projet de restitution in pectore à une polémique estivale (on était en octobre, mais à Livourne, l’été dure six mois, sinon plus). Et le mausolée de Ciano s’est remis à faire la seule chose qu’il sait faire depuis plus de quatre-vingts ans : l’édifice pharaonique inachevé, le carré de ciment blanc qui, lorsqu’on passe sur le front de mer d’Antignano, se voit au loin, au milieu des broussailles du Montenero, sur le versant du Monte Burrone.

À la fin de la longue époque de la damnatio memoriae , on a beaucoup parlé et écrit sur le mausolée. On l’étudia longtemps, on trouva des plans, on discuta de ce qu’il fallait en faire. Le fait est qu’aujourd’hui, le mausolée de Ciano est pratiquement devenu une ruine. Et en tant que tel, il nous fascine. Il est devenu le terrain de l’inimitié universelle, aurait dit Georg Simmel. Inimitié entre les parties et le tout, entre la nature et l’homme qui a tenté de la dominer. Et ici, le monument est aussi devenu le terrain de l’inimitié entre les hommes et leur histoire.

Il en est ainsi depuis l’effondrement du régime. Un paradoxe matériel qui prend la salinité de la mer dans son visage, une coulée de béton qui a défiguré le profil vert de la colline, l’emblème le plus expressif des ambitions irrationnelles d’un régime qui, en pleine guerre et au milieu des grincements qui annonçaient son effondrement imminent, n’a pas renoncé à son œuvre d’art, à son œuvre d’art, à son œuvre d’art.n’a pas renoncé à son œuvre de “sanctification fasciste”, comme l’a appelée le chercheur Federico Scaroni, qui devait être célébrée au moyen d’un cénotaphe disproportionné que tout le monde verrait depuis la côte. Un monument à la rhétorique fasciste plutôt qu’au hiérarque. Ce monument majestueux n’aurait jamais vu le jour, et aujourd’hui, dans les bois au-dessus de Livourne, il ne reste qu’une épave oubliée que le maquis tente de recouvrir, de reprendre. Aucun panneau ne le signale. Ni sur le front de mer, ni le long de la route qui mène au sanctuaire de Montenero : on y accède par un chemin de terre qui commence quand on est presque au sommet de la colline. Et il n’est pas signalé, tout simplement parce qu’il a cessé d’être un objet significatif pour la ville, pour la communauté. Bien sûr : on le remarque, si l’on détourne le regard de la mer, quand on marche sur les rochers chers aux Macchiaioli. Difficile de ne pas remarquer une tache blanche de douze mètres attachée à une colline. Elle est là, point final. Mais c’est comme si elle n’existait pas.

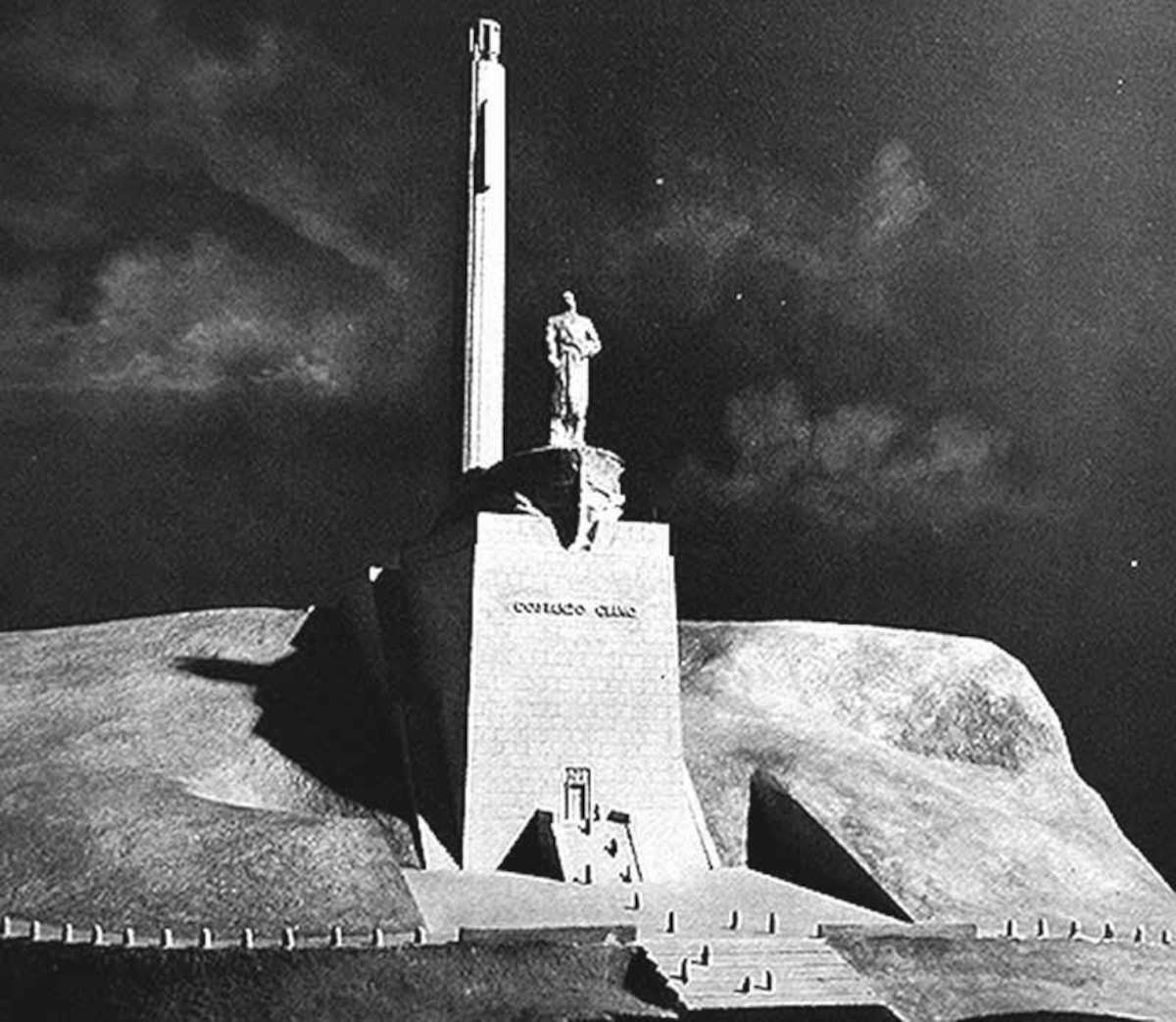

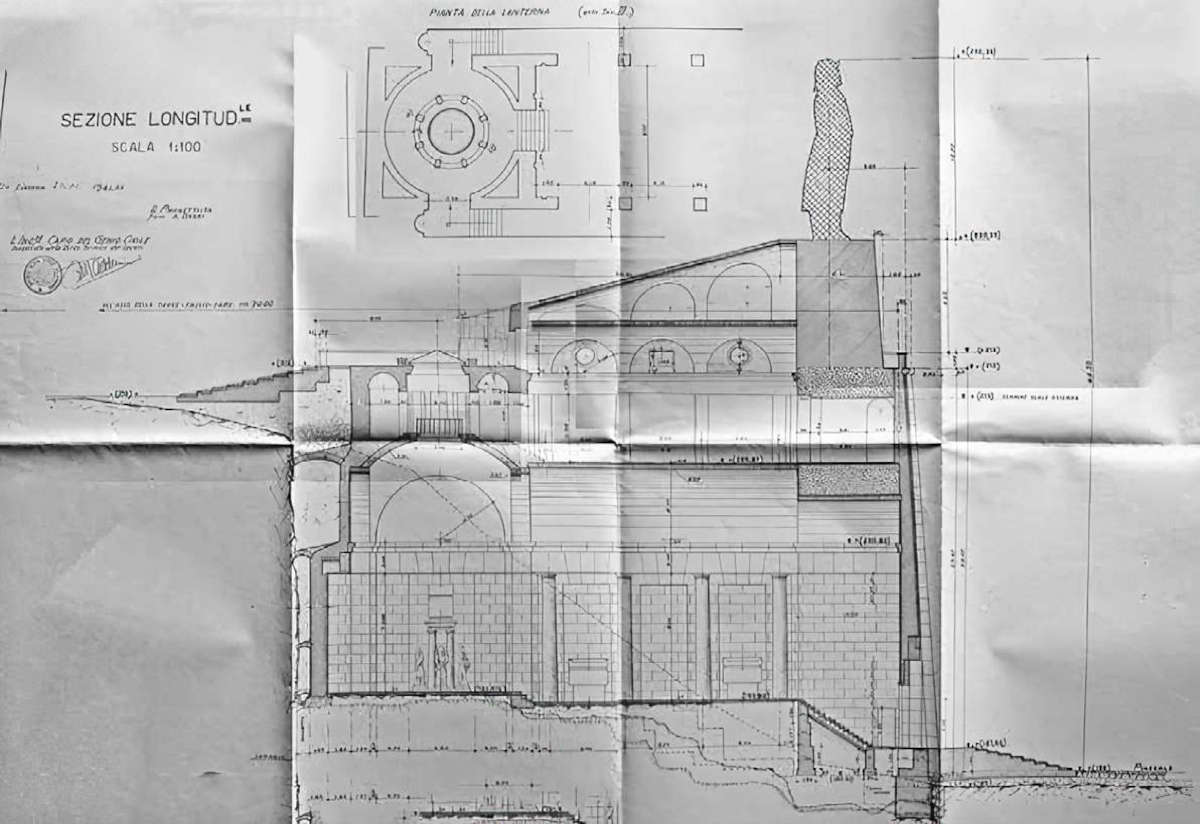

Ce devait être l’un des monuments les plus scéniques du régime. Un énorme socle d’une quinzaine de mètres qui aurait abrité, à son sommet, la statue colossale de Costanzo Ciano, haute de douze mètres : il aurait été représenté sous les traits d’un marin, conduisant un MAS. Une sorte de statue équestre moderne, avec un bateau à moteur armé d’une torpille à la place du cheval, pour éterniser l’amiral sous les traits du héros de Buccari. À l’intérieur, le sanctum sanctorum avec l’urne de Ciano entourée des statues de deux marins et de deux Balilla. De chaque côté du mausolée, deux longs escaliers, parmi les rares achevés, devaient conduire les visiteurs à la terrasse où la statue de Ciano devait trôner sur son hors-bord armé d’une torpille. Derrière, un phare de cinquante-quatre mètres de haut en forme de fascio littorio. Bref, pas vraiment le summum de la sobriété. Mais cela correspondait bien au faste du régime.

L’idée d’honorer la mémoire du hiérarque par une œuvre grandiose et imposante est venue du maire de Livourne de l’époque qui, après la mort de Ciano en 1939, a ouvert une souscription publique pour recueillir les fonds nécessaires à l’entreprise. Ce n’était pas vraiment le moment le plus propice, avec une Europe qui allait s’effondrer dans la guerre quelques mois plus tard, mais le podestat réussit à lancer la souscription avec une base de 100 000 lires, soit un peu plus de 100 000 euros d’aujourd’hui. Les chroniques de l’époque rapportent qu’en peu de temps, entre les dons privés et les ressources publiques, la souscription avait déjà atteint un demi-million, ce qui explique que le podestat ait été convaincu du bien-fondé du projet et qu’à la fin de l’année, il ait déjà confié le projet à Arturo Dazzi de Carrare, qui comptait parmi les sculpteurs les plus fidèles et les plus acclamés du régime. C’est l’artiste lui-même qui insista pour que Gaetano Rapisardi soit également impliqué, afin qu’il s’occupe des parties architecturales et que Dazzi ne soit responsable que des sculptures et de la conception du projet. Un granit de l’île de Santo Stefano en Sardaigne a été choisi pour les statues : une entreprise de Gênes, Schiappacasse, a été chargée de l’ouverture d’une carrière spéciale à Villamarina, où les pièces du colosse seraient travaillées. Le Telegraph, journal de Livourne, avec la pompe habituelle de la phraséologie de l’époque, ne manqua pas de faire l’éloge du projet : “Le héros de Leghorn, qui accueillait le souffle de la mer dans son sein généreux, devait avoir pour monument une plate-forme spéciale d’où il dominait la vaste étendue de la mer Tyrrhénienne près de laquelle il ouvrit les yeux à la lumière, dont il vécut avec le travail de sa famille, à laquelle il se consacra, étudiant à la Royal Naval Academy pour se préparer aux batailles en mer. [...]. Au pied des collines coule l’Aurelia, et qui vient de Rome au Lido de Livourne trouvera l’hermès solennel et magnifique sur la proue d’un navire tendu vers le monde. Et ce sera le signe que Livourne est proche. Une route sinueuse partant du littoral montera jusqu’au monument qui, dans sa solitude altière, dans les lignes sévères que le sculpteur Dazzi a dessinées, racontera la grandeur et la gloire du Héros de la mer, debout sur le Lido d’Italie. Derrière la statue s’élèvera un phare qui, dans la solitude des nuits, brillera loin au-dessus des vagues placides ou mugira dans la tempête, en veillant : l’âme même du Héros qui veillera sur Livourne et sur la mer Tyrrhénienne. La conception robuste et sévère de ce monument, si fidèle à la figure et à l’esprit du grand fils de Livourne, et placé dans le lieu pittoresque choisi comme autel entre mer et ciel pour célébrer une gloire immortelle, répond parfaitement à l’intention de rendre hommage à celui qui ne pouvait pas, avec les formes habituelles, se célébrer lui-même”.

Il fallut un an pour élaborer le projet définitif et le chantier commença alors que l’Italie était déjà en pleine guerre, en 1941, et qu’il était clair pour tout le monde que les choses allaient durer longtemps, en supposant que les travaux ne s’arrêtent pas. Il reste une lettre de Rapisardi à Dazzi, datée du 17 juin 1942, avec le récit fulminant de la réponse que le gardien du chantier avait donnée à l’architecte qui voulait savoir si la prévision d’achever les travaux dans un délai d’un an était en quelque sorte fondée. A cette question, le gardien n’a pas répondu. Rapisardi lui demande alors s’il est possible de terminer les travaux dans un délai d’au moins deux ans. Réponse du gardien : “Vous le savez mieux que moi”.

Le gardien a raison : dans un an, le chantier, déjà lent, s’arrêtera. L’Italie est en guerre. L’argent, destiné à l’effort de guerre, manque. La main d’œuvre manque, car les jeunes partent au front. Il y a une pénurie de carburant pour les transports, qui est nécessaire pour alimenter les véhicules militaires. Manque de transport aussi, car il est devenu impossible d’acheminer les blocs de granit de l’île de Santo Stefano à la côte toscane sans se faire prendre par les navires britanniques qui surveillent le Terrain. Bref, tout manque et le 25 juillet 1943, alors que Mussolini est arrêté, le nouveau gouvernement donne l’ordre de suspendre tous les travaux publics jugés inutiles. Et même le chantier du monument à Ciano est abandonné. Le régime avait réussi à temps à remonter un étage du mausolée et la moitié, à peu près, de la tour du phare, et à faire achever par Dazzi trois des statues qui devaient garder la tombe de Ciano à l’intérieur de la crypte. Les quelques matériaux de valeur déjà installés (essentiellement des plaques de marbre bardiglio et des statues venues de Carrare pour recouvrir les murs intérieurs) ont probablement été pillés pendant la guerre, lorsque les Allemands ont établi un poste d’observation côtier sur le mausolée (et avant de partir, ils auraient fait sauter la souche du phare que le régime avait réussi à mettre en place). Au milieu du bois de Montenero subsiste aujourd’hui le cube de béton. Deux marins achevés par Dazzi, en revanche, décorent un petit jardin sur le front de mer de Forte dei Marmi, où le sculpteur avait son atelier : lorsque les héritiers ont fait don à la municipalité de ce que le sculpteur avait encore dans son atelier, la fonction de ces statues avait manifestement été perdue, et leur installation publique n’a pas posé de problème. Et de gardiens de la tombe de Ciano, les deux marins sont devenus les gardiens des boîtes de nuit de la Versilia qui bordent le boulevard du bord de mer. La seule balilla achevée se trouve encore à Forte dei Marmi, dans un autre petit parc, devant un parking. Les fragments de la statue de Ciano sont restés dans la carrière de Villamarina, à l’endroit où ils se trouvaient lorsque la carrière a elle aussi été abandonnée.

Les lauriers, les viornes et les figuiers qui poussent à l’état sauvage dans le maquis de Montenero gardent désormais l’entrée de l’édifice inachevé. Avant d’arriver, non loin de l’entrée du mausolée, ce qui reste du sarcophage de Ciano gît sur le sol, entièrement recouvert des graffitis des graffeurs qui grimpent ici, abandonnés au milieu des broussailles. Parmi les gribouillis et les blasphèmes laissés à la bombe de peinture sur les restes de marbre de l’urne, on peut encore lire le nom du hiérarque. L’intérieur devait être divisé en deux étages : les visiteurs arrivant de l’extérieur auraient d’abord rencontré un vestibule qui les aurait conduits à la crypte, le sanctum sanctorum destiné à abriter l’arche de Ciano et qui avait été préparé pour contenir également les restes de l’archevêque.Les visiteurs arrivant de l’extérieur auraient d’abord rencontré un vestibule qui les aurait conduits à la crypte, sanctum sanctorum destiné à abriter l’arche de Ciano et qui avait été préparé pour contenir également les dépouilles des membres de sa famille dans les chapelles disposées le long des nefs latérales, puis, toujours à partir du vestibule, des escaliers et des ascenseurs leur auraient permis d’accéder à l’étage supérieur, où un musée devait être ouvert avec des souvenirs recueillis pour célébrer la vie et les exploits de Costanzo Ciano. Le deuxième étage n’a jamais été réalisé et il ne reste aujourd’hui que la crypte.

Elle devait ressembler à un temple païen. Les formes néoclassiques monumentales sont encore lisibles : une grande salle basilicale avec une nef et deux nefs latérales, couverte par une voûte en berceau soutenue par des colonnes de marbre vert : les colonnes auraient accompagné les visiteurs vers l’abside, couverte d’une coupole, où l’arche aurait été placée. Le tout sans décoration, dans des formes géométriques essentielles : l’austérité est la marque du classicisme fasciste. Le passage de la nef à l’abside avait été conçu selon une séquence allégorique d’ombre et de lumière : “en passant de l’obscurité de la première salle à la lumière rasante de l’abside”, écrit l’architecte Luca Barontini, “on devait être aveuglé par la ”lumière du monde éternel“, qui devait faire ressortir l’arche de Ciano”. Une sorte de version à petite échelle des temples visionnaires d’Étienne-Louis Boullée. Ou une réduction de mauvais goût des temples de Boullée.

Aujourd’hui, la lumière est la lumière naturelle du soleil qui éclaire l’espace découvert : la coupole n’a jamais été réalisée. À la place de l’arche pousse une végétation spontanée qui a commencé à revendiquer l’intérieur du monument. Au sol, sur le sol, sorte de dépotoir, se trouvent les traces des seules personnes pour qui cet espace a encore un sens aujourd’hui : des junkies, des graffeurs, des marginaux qui viennent y bivouaquer, des amoureux visiblement peu enclins à la romance et qui se contentent d’un endroit où s’accoupler sans trop de problèmes et sans se soucier de la saleté qui sert d’alcôve à leurs amants. Pour tous les autres, le mausolée de Ciano n’est rien. Il pourrait relever de l’étiquette de “patrimoine dissonant” inventée dans les années 1990 par John Turnbridge et Gregory Ashworth, bien que l’expression ait été contestée : tout fragment du passé contient en lui-même des valeurs difficilement conciliables avec les nôtres, mais ce potentiel latent ne se libère pas pour tout le monde (c’est pourquoi d’autres chercheurs ont préféré parler de “dissonance patrimoniale”, attribuant aux monuments une forme de potentiel actif). Pour ne pas entrer dans une discussion académique, nous pourrions nous limiter à considérer le mausolée de Ciano comme un vestige controversé et conflictuel, difficile à manipuler parce qu’entre ses murs, entre les bouts de ce qui reste, au milieu des ruines se cache un passé récent et atroce, les pages les plus sombres de l’histoire de l’Italie. C’est pourquoi, depuis que le mausolée a cessé d’être considéré comme innommable, on n’a jamais cessé de discuter de ce qu’il fallait faire de cette relique. Le repeindre en entrepôt de l’oncle Scrooge. Le transformer en quelque chose d’autre, un monument aux morts, n’importe quoi d’autre pourvu que cela efface sa fonction première. Il suffit de le réparer, de le restaurer.

Mais la meilleure chose à faire est peut-être de le laisser tel qu’il est. Une ruine que la colline dévore. Un témoignage historique. Un fragment du passé incrusté dans le présent, qui produit à nos yeux à peu près le même effet que les ruines de la Rome antique enfouies dans les ronces, les chênes verts et les pins ont dû produire sur les voyageurs du Grand Tour au XVIIIe siècle. Bien sûr, ils n’y ont pas trouvé d’inscriptions peintes à la bombe, de paquets de cigarettes jetés et de préservatifs usagés, mais le temps passe. Sur les ruines, il fait ce qu’il a à faire. Et ici, il n’y a rien à sauver, à restaurer, à réparer. Il faut au contraire laisser le mausolée là où il est, l’allégorie la plus éloquente du système qui l’a produit, le symbole d’un régime qui rêvait de dominer la terre et la mer et qui s’est effondré dans les décombres. Laissons-le tel qu’il est. Et laissons le temps faire son œuvre.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.