È passato qualche anno dall’ultima volta che il mausoleo di Costanzo Ciano a Livorno è stato al centro delle cronache nazionali. Era il 2015, a esser precisi. All’epoca, Daniele Caluri, il brillante fumettista inventore di Don Zauker, aveva proposto di dipingerlo coi colori del deposito di Zio Paperone. Dimensioni ideali, forma ideale. Ecco allora pronto il rendering, condiviso a mezzo social: basta solo chiamare qualcuno a montare i ponteggi e qualcun altro a coprirlo di tinta. Discussioni, qualche pagina sui quotidiani, una petizione su Change che raccoglie migliaia di firme, il sindaco che dà il suo benestare, i nostalgici che s’indignano, e poi la faccenda si spegne quasi di colpo come s’era accesa, derubricata da progetto di restituzione in pectore a polemica estiva (era ottobre, ma a Livorno l’estate dura sei mesi se non di più). E il mausoleo di Ciano è tornato a fare l’unica cosa che sa fare, da più d’ottant’anni: il faraonico incompiuto, il quadrato di cemento bianco che, quando si passa sul lungomare di Antignano, si vede lontano in mezzo alla boscaglia di Montenero, sul pendio del Monte Burrone.

Quand’è finita la lunga epoca della damnatio memoriae s’è cominciato a dire e scrivere tanto sul mausoleo. È stato studiato a lungo, sono stati rinvenuti i fogli coi progetti, s’è discusso di cosa farne. Il fatto è che oggi il mausoleo di Ciano è diventato, fondamentalmente, una rovina. E in quanto tale ci affascina. È diventato terreno d’inimicizia universale, avrebbe detto Georg Simmel. Inimicizia tra le parti e l’insieme, tra la natura e l’essere umano che ha cercato di dominarla. E qui, il monumento è diventato pure terreno d’inimicizia tra gli esseri umani e la loro storia.

È rimasto così da quand’è crollato il regime. Un paradosso materico che si prende in faccia il salmastro del mare, una colata di cemento che ha sfigurato il profilo verdeggiante della collina, l’emblema più espressivo delle irrazionali ambizioni d’un regime che, in piena guerra e tra gli scricchiolii che ne annunciavano il crollo imminente, fino all’ultimo non avrebbe rinunciato a quella sua opera di “santificazione fascista”, l’ha chiamata lo studioso Federico Scaroni, da celebrare per mezzo d’uno spropositato cenotafio che tutti avrebbero visto dalla linea costiera. Un monumento alla retorica del fascio, più che al gerarca. Quel maestoso monumento non sarebbe mai nato, e oggi tra i boschi sopra Livorno rimane soltanto un relitto dimenticato che la macchia sta cercando di coprire, di riprendersi. Non c’è nessun cartello che lo segnala. Né sul lungomare, né lungo la strada che porta al santuario di Montenero: ci s’arriva da un viottolo sterrato che comincia quando s’è quasi arrivati sulla cima del colle. E non è segnalato semplicemente perché fin da subito ha smesso d’essere un oggetto portatore di senso per la città, per la comunità. Certo: si nota, se si distoglie lo sguardo dal mare, quando si cammina sugli scogli che furono cari ai macchiaioli. Difficile non notare una macchia bianca di dodici metri attaccata a una collina. È lì, punto. Ma è come se non esistesse.

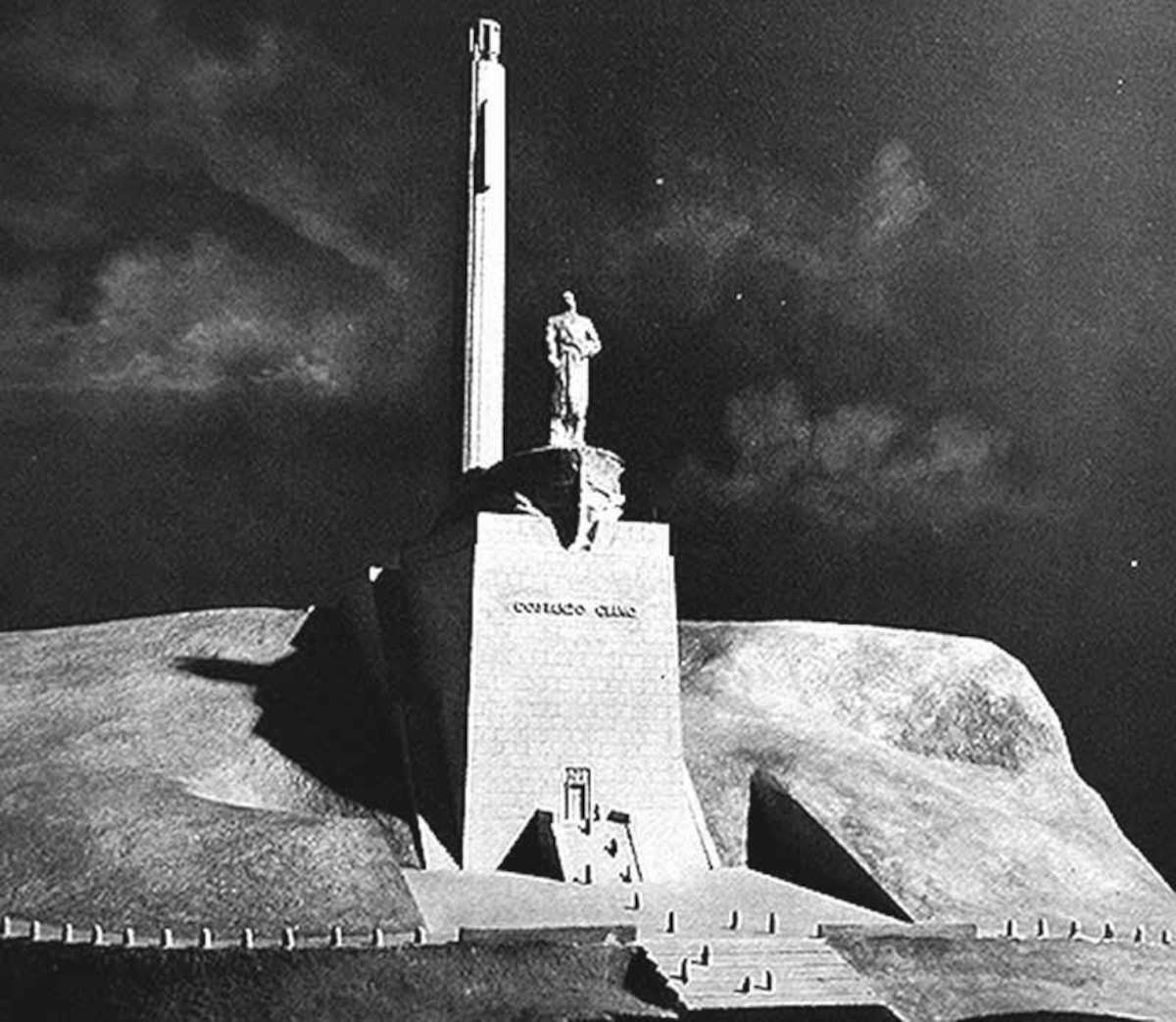

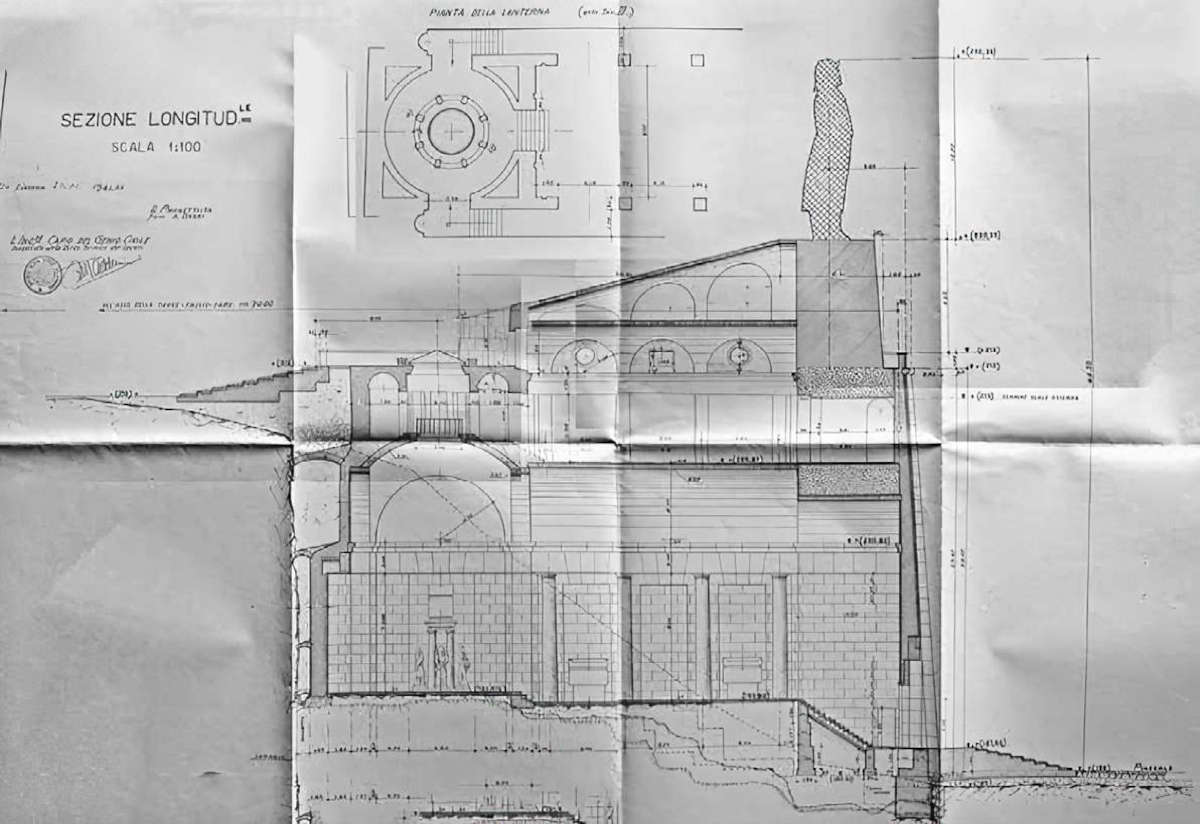

Doveva essere uno dei monumenti più scenografici del regime. Un enorme plinto di una quindicina di metri che avrebbe accolto, sulla sommità, la statua colossale di Costanzo Ciano, dodici metri d’altezza: sarebbe stato raffigurato nelle vesti di marinaio, alla guida di un MAS. Una specie di statua equestre moderna, col motoscafo armato silurante al posto del cavallo, per eternare l’ammiraglio nelle vesti dell’eroe di Buccari. All’interno, il sancta sanctorum con l’urna di Ciano circondata dalle statue di due marinai e due balilla. Ai lati del mausoleo, due lunghe scalinate, tra le poche cose completate, avrebbero portato i visitatori alla terrazza dove sarebbe stata collocata la statua di Ciano in piedi sopra al suo motoscafo armato silurante. Dietro, un faro a forma di fascio littorio alto cinquantaquattro metri. Insomma, non esattamente il massimo della sobrietà. Ma ben s’accordava alla tronfia enfasi del regime.

L’idea d’onorare con un’opera grandiosa e imponente la memoria del gerarca fu dell’allora podestà di Livorno che dopo la morte di Ciano, nel 1939, aprì una sottoscrizione pubblica per raccogliere fondi da destinare all’impresa. Non proprio il momento più indicato, con un’Europa che sarebbe crollata nella guerra di lì a pochi mesi, ma il podestà riuscì a far partire la sottoscrizione con una base di 100mila lire, poco più di 100mila euro di oggi. Le cronache del tempo riferiscono che nel volgere di poco, tra donazioni private e risorse pubbliche, la sottoscrizione aveva già raggiunto il mezzo milione, ragione per cui il podestà si convinse della bontà del progetto, e già alla fine dell’anno affidava il progetto al carrarese Arturo Dazzi, ch’era tra i più ligi e acclamati scultori del regime. Fu l’artista stesso a insistere affinché venisse coinvolto anche Gaetano Rapisardi, che si sarebbe occupato delle parti architettoniche, in modo che a Dazzi spettassero soltanto le sculture e l’ideazione del progetto. Per le statue venne scelto un granito proveniente dall’Isola di Santo Stefano, in Sardegna: a una ditta di Genova, la Schiappacasse, venne affidata l’apertura d’una cava apposita, in località Villamarina, dove sarebbero stati lavorati i pezzi del colosso. Il Telegrafo, il giornale di Livorno, con la consueta pomposità del fraseggio di quel tempo, non mancò d’elevare le sue lodi al progetto: “L’eroe livornese che nell’ampio generoso petto accolse il respiro del mare , doveva avere per suo monumento una piattaforma speciale da cui dominasse la vasta distesa del Tirreno presso il quale aprì gli occhi alla luce, del quale visse col lavoro dei suoi, al quale si votò, studiando nella Regia Accademia Navale per prepararsi alle lotte sul mare. [...]. Ai piedi delle colline corre l’Aurelia e chi da Roma viene al Lido labronico troverà l’erma solenne e magnifica diritta sulla prora di una nave protesa verso il mondo. E sarà quello il segno che Livorno è vicina. Una via serpeggiante dal litorale salirà al monumento che nella sua altera solitudine, nelle linee severe nelle quali lo ha ideato lo scultore Dazzi, dirà della grandezza e della gloria dell’Eroe del mare, alto vegliante sul Lido d’Italia. Dietro alla statua si alzerà un farò che nella solitudine delle notti risplenderà lontano sui flutti placidi o muggenti nella tempesta, vigilando: l’anima stessa dell’Eroe che veglierà su Livorno e sul Tirreno. La robusta e severa concezione di questo monumento, così aderente alla figura e allo spirito del grande Figlio di Livorno, e così ambientata nel luogo pittoresco scelto come un un altare fra mare e cielo per celebrarvi una gloria immortale , risponde perfettamente all’intento di rendere omaggio a chi non poteva, con le consuete forme, celebrarsi”.

Servì un anno per elaborare il progetto definitivo, e il cantiere partì quando l’Italia era ormai già nel pieno della guerra, nel 1941, e quand’era chiaro a tutti che le cose sarebbero andate per le lunghe, sempre ammesso che i lavori non si fossero interrotti. Rimane una lettera di Rapisardi a Dazzi, datata 17 giugno 1942, col fulminante racconto della risposta che il guardiano del cantiere aveva dato all’architetto desideroso di sapere se la previsione di completare i lavori entro un anno fosse in qualche modo fondata. Alla domanda, il guardiano manco rispose. Rapisardi allora gli chiese se fosse stato possibile finire i lavori almeno nel giro di due anni. La risposta del guardiano: “Voi lo sapete meglio di me”.

Il guardiano aveva ragione: tempo un anno e il cantiere, che già andava a rilento, si sarebbe definitivamente interrotto. L’Italia era in guerra. Mancavano i soldi, destinati allo sforzo bellico. Mancava la manodopera, perché i ragazzi partivano per il fronte. Mancava il carburante per i trasporti, che serviva per alimentare i mezzi militari. E mancavano pure i trasporti, perché era diventato impossibile spostare i blocchi di granito dall’isola di Santo Stefano alla costa della Toscana senza farsi beccare dalle navi inglesi che presidiavano il Terreno. Mancava tutto, insomma, e il 25 luglio del 1943, mentre Mussolini veniva arrestato, il nuovo governo dava ordine di sospendere tutte le opere pubbliche ritenute inutili. E anche il cantiere del monumento a Ciano veniva abbandonato. Il regime aveva fatto in tempo a tirar su un piano del mausoleo e una metà, grosso modo, della torre-faro, e a far completare a Dazzi tre delle statue che avrebbero custodito il sepolcro di Ciano dentro la cripta. Quei pochi materiali pregiati ch’eran stati già installati (sostanzialmente lastre di marmo bardiglio e statuario fatto arrivare da Carrara per rivestire le pareti interne) vennero saccheggiati probabilmente già durante la guerra, quando i tedeschi stabilirono sul mausoleo un punto d’osservazione della costa (e prima d’andarsene avrebbero fatto saltare il moncone del faro che il regime era riuscito a mettere in piedi). In mezzo ai boschi di Montenero oggi rimane il cubo di cemento. Due marinai completati da Dazzi decorano invece un giardinetto sul lungomare di Forte dei Marmi, dove lo scultore aveva lo studio: quando gli eredi donarono al Comune quello che lo scultore aveva ancora nel suo laboratorio, evidentemente s’era persa memoria della funzione di quelle statue, e la loro installazione pubblica non sollevò alcun problema. E da guardiani del sepolcro di Ciano, i due marinai son diventati guardiani dei locali notturni della Versilia che s’affacciano sul viale a mare. L’unico balilla completato è sempre a Forte dei Marmi, in un altro parchetto, davanti a un parcheggio. Nella cava di Villamarina rimangono invece i frammenti della statua di Ciano, lasciati lì dov’erano quando anche la cava venne abbandonata.

Le piante di alloro, di viburno, di fico che crescono spontanee nella macchia di Montenero adesso sorvegliano l’ingresso all’incompiuto. Prima d’arrivare, non lontano dall’entrata al mausoleo, giace a terra quel che rimane del sarcofago di Ciano, interamente coperto dalle scritte dei graffitari che s’arrampicano fin quassù, abbandonato in mezzo alle sterpaglie. In mezzo agli scarabocchi e alle bestemmie lasciate con la vernice spray sui resti marmorei dell’urna si legge ancora il nome del gerarca. L’interno doveva essere diviso su due piani: i visitatori, arrivando dall’esterno, avrebbero dapprima incontrato un vestibolo che li avrebbe condotti alla cripta, il sancta sanctorum destinato ad accogliere l’arca di Ciano e ch’era stato predisposto per contenere anche le spoglie dei suoi familiari nelle cappelle sistemate lungo le navate laterali, e poi, sempre dal vestibolo, con scale e ascensori sarebbe stato possibile accedere al piano superiore, dov’era prevista l’apertura d’un museo coi cimeli raccolti per celebrare la vita e le imprese di Costanzo Ciano. Il secondo piano non venne mai realizzato, e quello che oggi rimane è solo la cripta.

Doveva ricordare un tempio pagano. Sono ancora leggibili le monumentali forme neoclassiche: una grande aula basilicale con una navata centrale e due laterali, coperta da una volta a botte sorretta da colonne di marmo verde: le colonne avrebbero accompagnato i visitatori verso l’abside, coperta da una cupola, dove sarebbe stata collocata l’arca. Tutto privo di decorazioni, tutto impostato su forme geometriche essenziali: l’austerità era la marca del classicismo fascista. Il passaggio dalla navata all’abside era stato studiato secondo un’allegorica sequenza di ombra e luce: “passando dall’oscurità della prima sala alla luce radente dell’abside”, ha scritto l’architetto Luca Barontini, “si doveva come venir accecati dalla ‘luce del mondo eterno’, che avrebbe dovuto far risaltare l’arca di Ciano”. Una sorta di versione in piccolo dei visionarî templi di Étienne-Louis Boullée. O una riduzione pacchiana, dei templi di Boullée.

Oggi la luce è quella naturale del sole che brilla sull’ambiente scoperto: la cupola non venne mai realizzata. Al posto dell’arca cresce la vegetazione spontanea, che ha cominciato a reclamare anche l’interno del monumento. A terra, sul pavimento, una specie di discarica, le tracce degli unici per i quali oggi questo spazio ha ancora un senso: tossici, graffitari, sbandati che vengono qui a bivaccare, amanti evidentemente poco inclini a romanticherie e che si contentano giusto d’un posto dove accoppiarsi senza troppo disturbo e senza badare allo squallore che fa da alcova ai loro amori. Per tutti gli altri, il mausoleo di Ciano non è più niente. Potrebbe ricadere sotto quell’etichetta di “dissonant heritage” inventata negli anni Novanta da John Turnbridge e Gregory Ashworth, benché l’espressione sia stata contestata: qualunque frammento di passato contiene in sé valori che difficilmente si conciliano coi nostri, ma non per tutti questo potenziale latente si sblocca (ecco perché altri studiosi hanno preferito parlare di “heritage dissonance”, attribuendo ai monumenti una qualche forma di potenziale attivo). Per non dover intavolare una discussione accademica, potremmo limitarci a ritenere il mausoleo di Ciano un rimasuglio controverso e conflittuale, difficile da maneggiare perché tra le sue pareti, tra i mozziconi di quello ch’è rimasto, in mezzo alle rovine s’annida un passato recente e atroce, si nascondono le pagine più buie della storia d’Italia. E per questa ragione, da quando il mausoleo ha smesso d’esser ritenuto innominabile, non s’è mai finito di discutere su cosa farne, di questo relitto. Dipingerlo da deposito di zio Paperone. Riconvertirlo a qualcos’altro, un monumento ai caduti, una qualsiasi altra cosa purché obliteri la sua destinazione primigenia. Limitarsi a sistemarlo, a restaurarlo.

Forse però la cosa migliore da fare è lasciarlo così com’è. Una rovina che la collina si sta mangiando. Una testimonianza storica. Un lacerto di passato incastrato nel presente, che ai nostri occhi fa più o meno lo stesso effetto che ai viaggiatori settecenteschi del Grand Tour dovevano fare le rovine di Roma antica sepolte tra rovi, lecci, pini. Certo, loro non ci trovavano scritte a spray, pacchetti di sigarette gettati e preservativi usati, ma il tempo si muove. Sulle rovine fa quel che deve fare. E qui non c’è niente da recuperare, da restaurare, da sistemare. C’è semmai da lasciare il mausoleo lì dov’è, la più eloquente allegoria del sistema che l’ha prodotto, il simbolo d’un regime che sognava il dominio sulla terra e sul mare ed è crollato in macerie. Lasciarlo così com’è. E lasciare che il tempo faccia il suo.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.