Es ist schon ein paar Jahre her, dass das Mausoleum von Costanzo Ciano in Livorno das letzte Mal in den nationalen Nachrichten war. Es war 2015, um genau zu sein. Damals schlug Daniele Caluri, der brillante Karikaturist, der den Don Zauker erfunden hat, vor, es in den Farben des Lagerhauses von Onkel Dagobert zu streichen. Ideale Größe, ideale Form. Das Rendering war also fertig und wurde in den sozialen Medien geteilt: Man musste nur noch jemanden finden, der das Gerüst aufstellte, und einen anderen, der es anstrich. Diskussionen, ein paar Seiten in den Zeitungen, eine Petition auf Change, die Tausende von Unterschriften sammelte, der Bürgermeister, der seine Zustimmung gab, Nostalgiker, die sich empörten, und dann verstummte die Angelegenheit fast so plötzlich, wie sie begonnen hatte, von einem Restitutionsprojekt in pectore zu einer Sommerkontroverse reduziert (es war Oktober, aber in Livorno dauert der Sommer sechs Monate, wenn nicht länger). Und das Mausoleum von Ciano ist wieder zu dem zurückgekehrt, was es seit mehr als achtzig Jahren zu tun versteht: das pharaonische, unvollendete Gebäude, das Quadrat aus weißem Zement, das man, wenn man an der Strandpromenade von Antignano vorbeifährt, in der Ferne inmitten des Montenero-Gestrüpps, am Hang des Monte Burrone, sehen kann.

Als die lange Ära der damnatio memoriae endete, wurde viel über das Mausoleum gesagt und geschrieben. Es wurde lange untersucht, es wurden Pläne gefunden, es wurde darüber diskutiert, was damit geschehen sollte. Heute ist das Mausoleum von Ciano im Grunde nur noch eine Ruine. Und als solche fasziniert es uns. Es ist zum Terrain der universellen Feindschaft geworden, hätte Georg Simmel gesagt. Feindschaft zwischen den Teilen und dem Ganzen, zwischen der Natur und dem Menschen, der versucht hat, sie zu beherrschen. Und hier ist das Denkmal auch zum Terrain der Feindschaft zwischen den Menschen und ihrer Geschichte geworden.

So ist es seit dem Zusammenbruch des Regimes geblieben. Ein materielles Paradoxon, das in seinem Gesicht die Salzigkeit des Meeres annimmt, ein Betonfluss, der das grüne Profil des Hügels verunstaltet hat, das ausdrucksstärkste Emblem der irrationalen Ambitionen eines Regimes, das mitten im Krieg und inmitten des Knarrens, das seinen bevorstehenden Zusammenbruch ankündigte, sein letztes Werk nicht aufgeben wollte.Das letzte Regime wollte sein Werk der “faschistischen Heiligung”, wie es der Gelehrte Federico Scaroni nannte, nicht aufgeben, um es mit einem unverhältnismäßigen, von der Küste aus für alle sichtbaren Kenotaph zu feiern. Ein Denkmal für die faschistische Rhetorik und nicht für den Hierarchen. Dieses majestätische Denkmal wäre nie geboren worden, und heute ist es in den Wäldern oberhalb von Livorno nur noch ein vergessenes Wrack, das das Gestrüpp zu verdecken und zurückzunehmen versucht. Es gibt kein Schild, das es kennzeichnet. Weder an der Strandpromenade noch an der Straße, die zum Heiligtum von Montenero führt: Man erreicht es über einen unbefestigten Weg, der beginnt, wenn man fast auf dem Gipfel des Hügels angekommen ist. Und sie ist nicht ausgeschildert, einfach weil sie für die Stadt, für die Gemeinde keine Bedeutung mehr hat. Natürlich fällt es auf, wenn man den Blick vom Meer abwendet, wenn man auf den Felsen geht, die den Macchiaioli lieb und teuer waren. Es ist schwer, einen zwölf Meter hohen weißen Fleck auf einem Hügel nicht zu bemerken. Er ist da, ganz einfach. Aber es ist, als gäbe es ihn nicht.

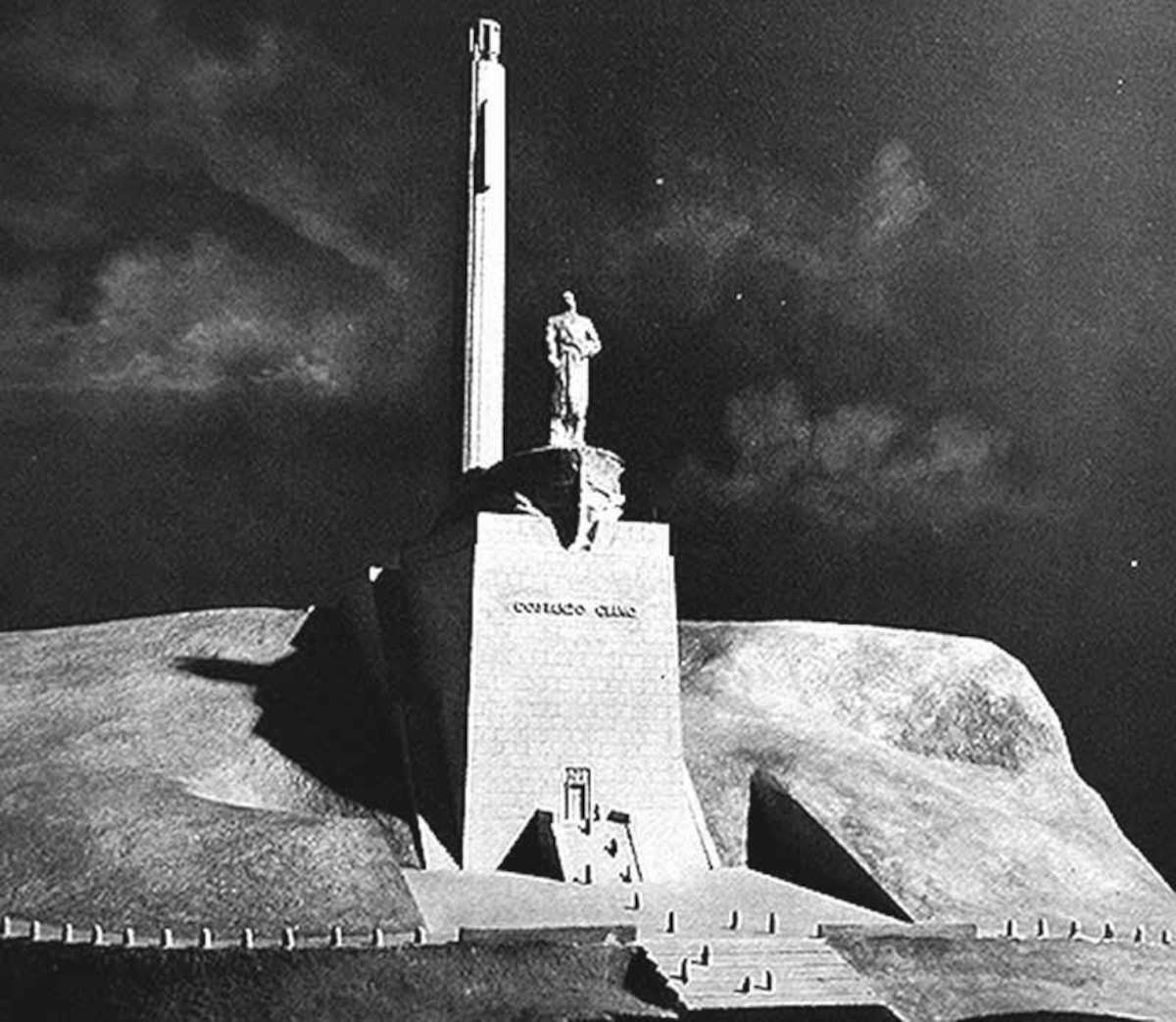

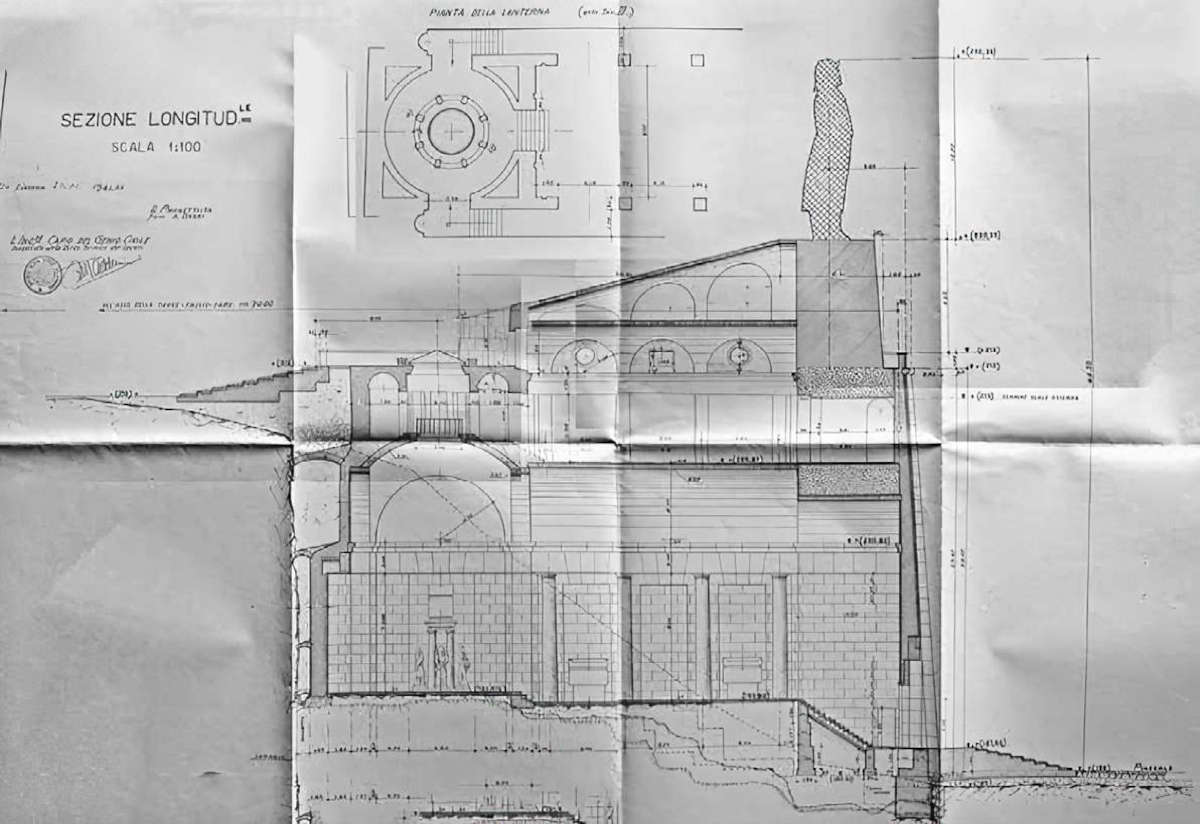

Es sollte eines der schönsten Denkmäler des Regimes werden. Ein riesiger Sockel von etwa fünfzehn Metern Höhe, auf dessen Spitze die kolossale Statue von Costanzo Ciano stehen sollte, die zwölf Meter hoch war und ihn in der Gestalt eines Matrosen darstellte, der eine MAS fuhr. Eine Art modernes Reiterstandbild, mit einem torpedobewehrten Motorboot anstelle eines Pferdes, um den Admiral in der Gestalt des Helden von Buccari zu verewigen. Im Inneren befindet sich das Allerheiligste mit der Urne von Ciano, umgeben von den Statuen zweier Matrosen und zweier Balilla. Zu beiden Seiten des Mausoleums führen zwei lange Treppen, die zu den wenigen fertiggestellten Bauwerken gehören, zur Terrasse, auf der die Statue von Ciano auf seinem torpedobewehrten Schnellboot stand. Dahinter ein vierundfünfzig Meter hoher Leuchtturm in Form eines fascio littorio. Kurzum, nicht gerade der Gipfel der Nüchternheit. Aber es passte gut zum Prunk des Regimes.

Die Idee, das Andenken des Hierarchen mit einem grandiosen und imposanten Werk zu ehren, stammt vom damaligen Bürgermeister von Livorno, der nach Cianos Tod im Jahr 1939 eine öffentliche Subskription eröffnete, um die Mittel für das Vorhaben aufzubringen. Es war nicht gerade der günstigste Zeitpunkt, da Europa wenige Monate später im Krieg zusammenbrach, aber dem Podestà gelang es, die Subskription mit einer Basis von 100.000 Lire zu starten, was heute etwas mehr als 100.000 Euro entspricht. Die Chroniken jener Zeit berichten, dass die Subskription innerhalb kurzer Zeit durch private Spenden und öffentliche Mittel bereits eine halbe Million erreicht hatte, weshalb der Podestà von der Güte des Projekts überzeugt war und bereits Ende des Jahres Arturo Dazzi aus Carrara, der zu den treuesten und anerkanntesten Bildhauern des Regimes gehörte, mit dem Projekt betraute. Der Künstler selbst bestand darauf, auch Gaetano Rapisardi einzubeziehen, der sich um den architektonischen Teil kümmern sollte, so dass Dazzi nur noch für die Skulpturen und die Gestaltung des Projekts verantwortlich sein würde. Für die Statuen wurde ein Granit von der Insel Santo Stefano auf Sardinien ausgewählt: ein Unternehmen aus Genua, Schiappacasse, wurde mit der Erschließung eines speziellen Steinbruchs in Villamarina betraut, in dem die Teile des Kolosses bearbeitet werden sollten. Der Telegraph, die Zeitung von Livorno, versäumte es nicht, das Projekt mit der für die damalige Zeit üblichen Pompösität zu loben: “Der Held von Leghorn, der den Atem des Meeres in seinem großzügigen Schoß aufnahm, sollte für sein Denkmal eine besondere Plattform erhalten, von der aus er die Weite des Tyrrhenischen Meeres beherrschte, in dessen Nähe er seine Augen dem Licht öffnete, von dem er mit der Arbeit seiner Familie lebte, dem er sich widmete, indem er an der Royal Naval Academy studierte, um sich auf die Schlachten auf See vorzubereiten. [...]. Am Fuße der Hügel fließt die Aurelia, und wer von Rom zum Lido in Livorno kommt, findet die feierliche und prächtige Einsiedelei am Bug eines der Welt entgegengestreckten Schiffes. Und das wird das Zeichen sein, dass Livorno nahe ist. Eine kurvenreiche Straße führt von der Küste hinauf zu dem Denkmal, das in seiner hochmütigen Einsamkeit, in den strengen Linien, mit denen der Bildhauer Dazzi es entworfen hat, von der Größe und dem Ruhm des Helden des Meeres erzählen wird, der über dem Lido von Italien thront. Hinter der Statue wird sich ein Leuchtturm erheben, der in der Einsamkeit der Nächte weit über die ruhigen oder stürmischen Wellen leuchten und Wache halten wird: die Seele des Helden, der über Livorno und das Tyrrhenische Meer wachen wird. Die robuste und strenge Konzeption dieses Denkmals, das der Gestalt und dem Geist des großen Sohnes von Livorno so treu ist und an einem malerischen Ort steht, der als Altar zwischen Meer und Himmel gewählt wurde, um einen unsterblichen Ruhm zu feiern, entspricht perfekt der Absicht, einem zu huldigen, der sich nicht mit den üblichen Formen selbst feiern konnte”.

Die Ausarbeitung des endgültigen Entwurfs dauerte ein Jahr, und mit dem Bau wurde 1941 begonnen, als sich Italien bereits mitten im Krieg befand und allen klar war, dass es lange dauern würde, vorausgesetzt, die Arbeiten wurden nicht eingestellt. Erhalten geblieben ist ein Brief von Rapisardi an Dazzi vom 17. Juni 1942, in dem die Antwort des Bauleiters an den Architekten auf die Frage, ob die Prognose, die Arbeiten innerhalb eines Jahres abzuschließen, überhaupt begründet sei, in aller Schärfe wiedergegeben wird. Auf diese Frage gab der Wächter keine Antwort. Rapisardi fragte ihn daraufhin, ob es möglich sei, das Bauwerk in mindestens zwei Jahren fertigzustellen. Die Antwort des Wächters: "Das wissen Sie besser als ich.

Der Wächter hatte Recht: In einem Jahr würde die ohnehin schon langsame Baustelle zum Stillstand kommen. Italien befand sich im Krieg. Es fehlte an Geld, das für die Kriegsanstrengungen bestimmt war. Es fehlte an Arbeitskräften, weil die Jungen an die Front gingen. Es fehlte an Treibstoff für den Transport, der für den Antrieb der Militärfahrzeuge benötigt wurde. Und es fehlte auch an Transportmitteln, denn es war unmöglich geworden, die Granitblöcke von der Insel Santo Stefano an die toskanische Küste zu transportieren, ohne von den britischen Schiffen, die das Terrain besetzten, erfasst zu werden. Kurzum, es fehlte an allem, und am 25. Juli 1943, als Mussolini verhaftet wurde, ordnete die neue Regierung an, alle als nutzlos erachteten öffentlichen Arbeiten einzustellen. Sogar die Baustelle für das Ciano-Denkmal wurde aufgegeben. Das Regime hatte es noch rechtzeitig geschafft, ein Stockwerk des Mausoleums und ungefähr die Hälfte des Leuchtturms hochzuziehen und Dazzi mit der Fertigstellung von drei Statuen zu beauftragen, die das Grab Cianos in der Krypta bewachen sollten. Die wenigen wertvollen Materialien, die bereits eingebaut worden waren (im Wesentlichen Platten aus Bardiglio-Marmor und Statuen, die aus Carrara eingeflogen wurden, um die Innenwände zu verkleiden), wurden wahrscheinlich während des Krieges geplündert, als die Deutschen einen Beobachtungsposten an der Küste des Mausoleums errichteten (und bevor sie abzogen, sprengten sie den Stumpf des Leuchtturms, den das Regime hatte errichten können). Mitten im Wald von Montenero steht heute noch der Betonkubus. Zwei von Dazzi gefertigte Matrosen hingegen schmücken einen kleinen Garten an der Strandpromenade von Forte dei Marmi, wo der Bildhauer sein Atelier hatte: Als die Erben der Gemeinde das, was der Bildhauer noch in seiner Werkstatt hatte, schenkten, war die Funktion dieser Statuen offensichtlich verloren gegangen, und ihre Aufstellung im öffentlichen Raum bereitete keine Probleme. Die beiden Matrosen, die einst das Grab von Ciano bewachten, sind heute die Wächter der Nachtclubs der Versilia, die die Uferpromenade säumen. Die einzige vollendete Balilla steht noch in Forte dei Marmi, in einem anderen kleinen Park, vor einem Parkplatz. Die Fragmente der Statue von Ciano befinden sich im Steinbruch von Villamarina, wo sie zurückgelassen wurden, als der Steinbruch ebenfalls aufgegeben wurde.

Die Lorbeer-, Viburnum- und Feigenbäume, die in der Macchia von Montenero wild wachsen, bewachen jetzt den Eingang des unvollendeten Gebäudes. Nicht weit vom Eingang des Mausoleums entfernt liegen die Überreste des Sarkophags von Ciano auf dem Boden, vollständig bedeckt mit den Graffiti der Graffitikünstler, die hier hochklettern, verlassen inmitten des Unterholzes. Inmitten der Kritzeleien und Profanitäten, die mit Sprühfarbe auf den marmornen Überresten der Urne hinterlassen wurden, kann man noch den Namen des Hierarchen lesen. Der Innenraum sollte in zwei Etagen unterteilt werden: Besucher, die von außen kamen, hätten zunächst einen Vorraum vorgefunden, der sie in die Krypta geführt hätte, das Allerheiligste , das die Arche von Ciano beherbergen sollte und dasVom Vestibül aus hätte man über eine Treppe und einen Aufzug in das Obergeschoss gelangen können, in dem ein Museum eingerichtet werden sollte, in dem Erinnerungsstücke an das Leben und die Taten von Costanzo Ciano ausgestellt werden sollten. Das zweite Stockwerk wurde nie realisiert, und heute ist nur noch die Krypta übrig.

Sie sollte einem heidnischen Tempel ähneln. Die monumentalen neoklassizistischen Formen sind noch gut zu erkennen: ein großer basilikaler Saal mit einem Hauptschiff und zwei Seitenschiffen, der von einem Tonnengewölbe bedeckt ist, das von Säulen aus grünem Marmor getragen wird: Die Säulen hätten die Besucher zur Apsis begleitet, die von einer Kuppel überdacht ist, in der die Arche Platz gefunden hätte. Alles ohne Dekoration, alles in essentiellen geometrischen Formen gehalten: Strenge war das Markenzeichen des faschistischen Klassizismus. Der Übergang vom Kirchenschiff zur Apsis wurde nach einer allegorischen Abfolge von Licht und Schatten gestaltet: “Wenn man von der Dunkelheit des ersten Raumes zum Streiflicht der Apsis gelangt”, schrieb der Architekt Luca Barontini, "muss man vom ’Licht der ewigen Welt’ geblendet werden, das die Arche von Ciano hervorheben soll. Eine Art Miniaturausgabe der visionären Tempel von Étienne-Louis Boullée. Oder eine geschmacklose Verkleinerung von Boullées Tempeln.

Heute ist das Licht das natürliche Licht der Sonne, das auf den unbedeckten Raum scheint: Die Kuppel wurde nie realisiert. Anstelle der Arche wächst eine spontane Vegetation, die auch das Innere des Monuments zu erobern beginnt. Auf dem Boden, einer Art Müllhalde, befinden sich die Spuren der einzigen Menschen, für die dieser Raum heute noch einen Sinn hat: Junkies, Graffiti-Künstler, Herumtreiber, die hier biwakieren, Liebhaber, die offensichtlich nicht sehr romantisch veranlagt sind und sich mit einem Ort begnügen, an dem sie sich ohne allzu große Mühe paaren können, ohne sich um das Elend zu kümmern, das ihren Liebhabern als Alkoven dient. Für alle anderen ist das Mausoleum von Ciano ein Nichts. Es könnte unter das Etikett des “dissonanten Erbes” fallen, das in den 1990er Jahren von John Turnbridge und Gregory Ashworth erfunden wurde, auch wenn der Ausdruck umstritten ist: Jedes Fragment der Vergangenheit birgt in sich Werte, die nur schwer mit unseren eigenen in Einklang zu bringen sind, aber nicht für jeden erschließt sich dieses latente Potenzial (weshalb andere Wissenschaftler lieber von “dissonantem Erbe” sprechen und den Denkmälern eine Art aktives Potenzial zuschreiben). Um nicht in eine akademische Diskussion einzusteigen, könnten wir uns darauf beschränken, das Mausoleum von Ciano als ein umstrittenes und widersprüchliches Überbleibsel zu betrachten, das schwer zu handhaben ist, weil zwischen seinen Mauern, zwischen den Stümpfen dessen, was übrig geblieben ist, inmitten der Ruinen eine jüngste und grausame Vergangenheit lauert, die dunkelsten Seiten der Geschichte Italiens. Seit das Mausoleum nicht mehr als unbenennbar gilt, ist die Diskussion darüber, was mit diesem Relikt geschehen soll, nie zu Ende gegangen. Streichen Sie es als Onkel Dagoberts Lagerhaus. Verwandeln Sie es in etwas anderes, in ein Kriegsdenkmal, in irgendetwas anderes, solange es seinen ursprünglichen Zweck verwischt. Bringen Sie es einfach in Ordnung, restaurieren Sie es.

Vielleicht ist es aber auch das Beste, es so zu lassen, wie es ist. Eine Ruine, die der Hügel auffrisst. Ein historisches Zeugnis. Ein Fragment der Vergangenheit, eingebettet in die Gegenwart, das auf unsere Augen mehr oder weniger die gleiche Wirkung hat wie die Ruinen des alten Rom, die unter Brombeeren, Steineichen und Kiefern begraben sind, auf die Reisenden der Grand Tour des 18. Natürlich fanden sie dort keine gesprühten Inschriften, weggeworfene Zigarettenschachteln und benutzte Kondome, aber die Zeit schreitet voran. Auf den Ruinen tut sie, was sie tun muss. Und hier gibt es nichts zu bergen, zu restaurieren oder zu reparieren. Wenn überhaupt, dann sollte man das Mausoleum so lassen, wie es ist, das beredteste Sinnbild des Systems, das es hervorgebracht hat, das Symbol eines Regimes, das von der Herrschaft über Land und Meer träumte und in Trümmer zerfiel. Lasst es, wie es ist. Und lasst die Zeit ihr eigenes Ding machen.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.