Del conjunto de la obra de Claude Monet (París, 1840 - Giverny, 1926), la mayoría del público, que quizá también asiste a exposiciones sobreel Impresionismo, suele conocer sobre todo las obras de las décadas de 1870 y 1880, aquellas que más que otras contribuyeron a definir la poética del propio Monet y del Impresionismo en su conjunto. También son muy conocidas sus primeras obras, las más cercanas al arte realista, así como sus experimentos con la luz en los años noventa (los de la catedral de Rouen, para entendernos), igual de famosos son sus Nenúfares, también de los años noventa y principios del siglo XX. El último Monet , en cambio, es un tema a menudo descuidado, aunque el gusto del público no tiene ciertamente la culpa de ello: las exposiciones sobre los impresionistas apenas han profundizado con la debida atención en el crepúsculo de la larga carrera de Monet, y sólo en los últimos tiempos se ha puesto esta parte de su producción bajo la lupa. Este olvido se debe probablemente a las ideas erróneas sobre la enfermedad ocular que le afectó en 1912 y que no le permitía percibir los colores como antes.

Casi ciego, en 1923, a la edad de ochenta y dos años, se sometió a una operación que, sin embargo, no le permitió recuperar la visión de los colores que le había permitido pintar las obras maestras fundacionales del Impresionismo: su vista estaba gravemente dañada, su percepción de los colores había cambiado profundamente y el propio Monet decía sufrir. Sin embargo, no dejó de trabajar: Monet siguió pintando hasta casi los últimos días de su vida. Los temas eran los que más apreciaba: su jardín de Giverny, el puente japonés, los nenúfares. Pero su producción experimentó un brusco cambio en los últimos diez años de su vida.

Fue a partir de 1890 cuando Monet, apasionado de la botánica y la jardinería, modeló su jardín de Giverny, convirtiéndolo en una fuente inagotable de inspiración, hasta el punto de que entre 1900 y 1926 casi tres cuartas partes de su vasta producción, que asciende a unos cuatrocientos cincuenta lienzos, están dedicadas a vistas de su jardín y de los famosos nenúfares. Los nenúfares, “paisajes acuáticos”, como él los llamaba, se convirtieron casi en una obsesión para él, según confesión propia. Ya en 1890, Monet confesaba a su amigo Geffroy: “Sigo fotografiando cosas imposibles de hacer: agua con hierba meciéndose en el fondo... es algo admirable de ver, pero querer hacerlo es cosa de locos”. Años más tarde, en 1907, reiteraría: “Estos paisajes de agua y reflejos se han convertido en una obsesión. Son superiores a mis fuerzas de anciano y, sin embargo, quiero ser capaz de plasmar lo que siento. Los he destruido... y vuelvo a empezar. Y espero que de tantos esfuerzos salga algo”. Una dedicación visceral a su proyecto artístico.

Su progresiva pérdida de visión fue el factor crucial en la transformación que sufrirían sus paisajes en los últimos años de su vida. La alteración de la percepción de los colores llevó a Monet a practicar un uso más intuitivo y menos descriptivo del color: el artista recurrió al recurso de disponer los colores en tubos sobre la paleta siguiendo un orden estricto para obviar la visión menos clara de las diferentes tonalidades. En esta fase, ha escrito la estudiosa Emmanuelle Amiot-Saulnier, “sus pinceladas se hacen más evidentes y parecen vibrar al ritmo de las sensaciones luminosas, más que restituir con precisión la percepción óptica”. Irónicamente, esta condición de casi ceguera le permitió “desarrollar una capacidad de vibrar al ritmo de la luz y al unísono con el mundo”, transformando su defecto en una sublimación artística, hasta el punto de encarnar “la imagen del hombre que ve y percibe por primera vez”.

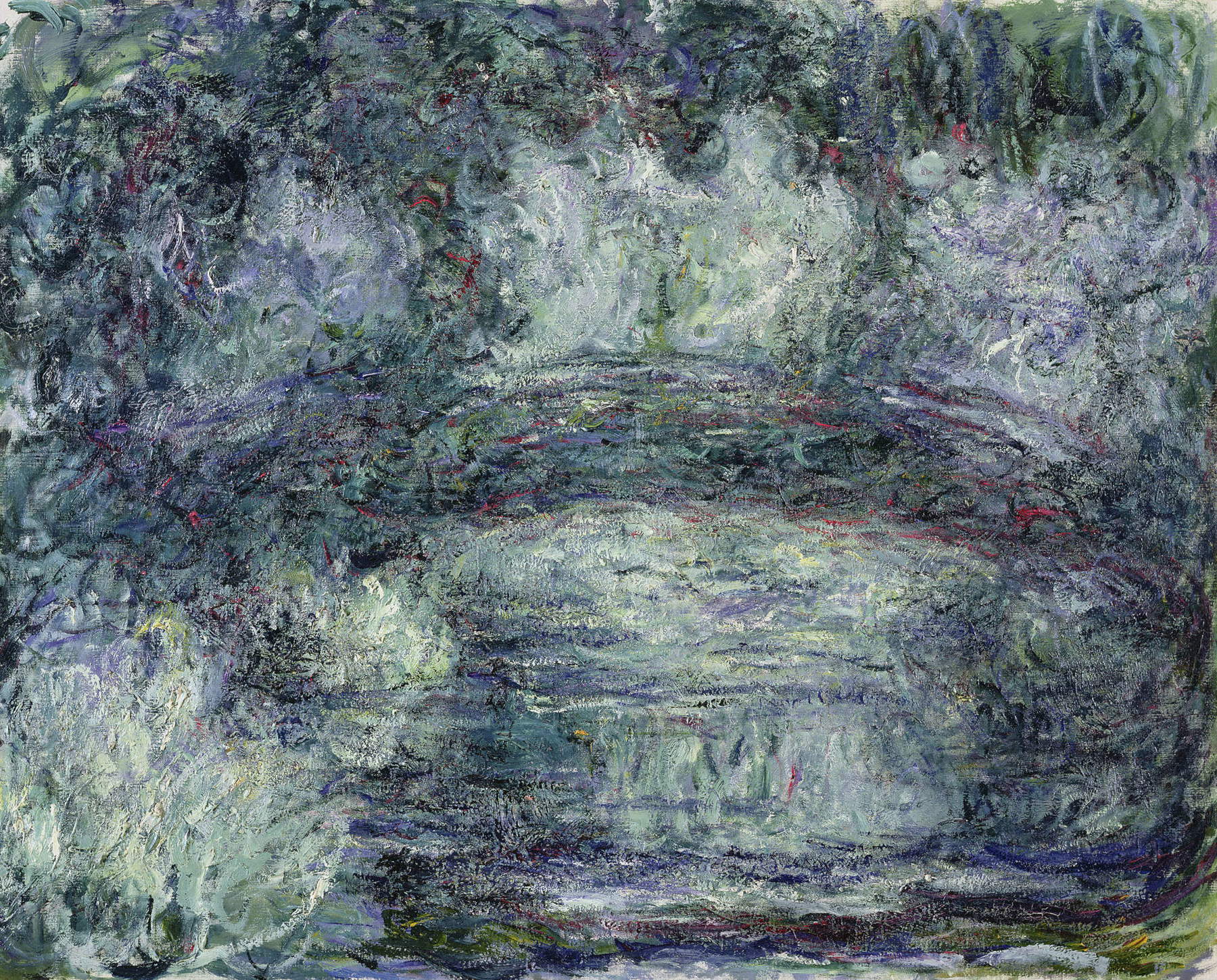

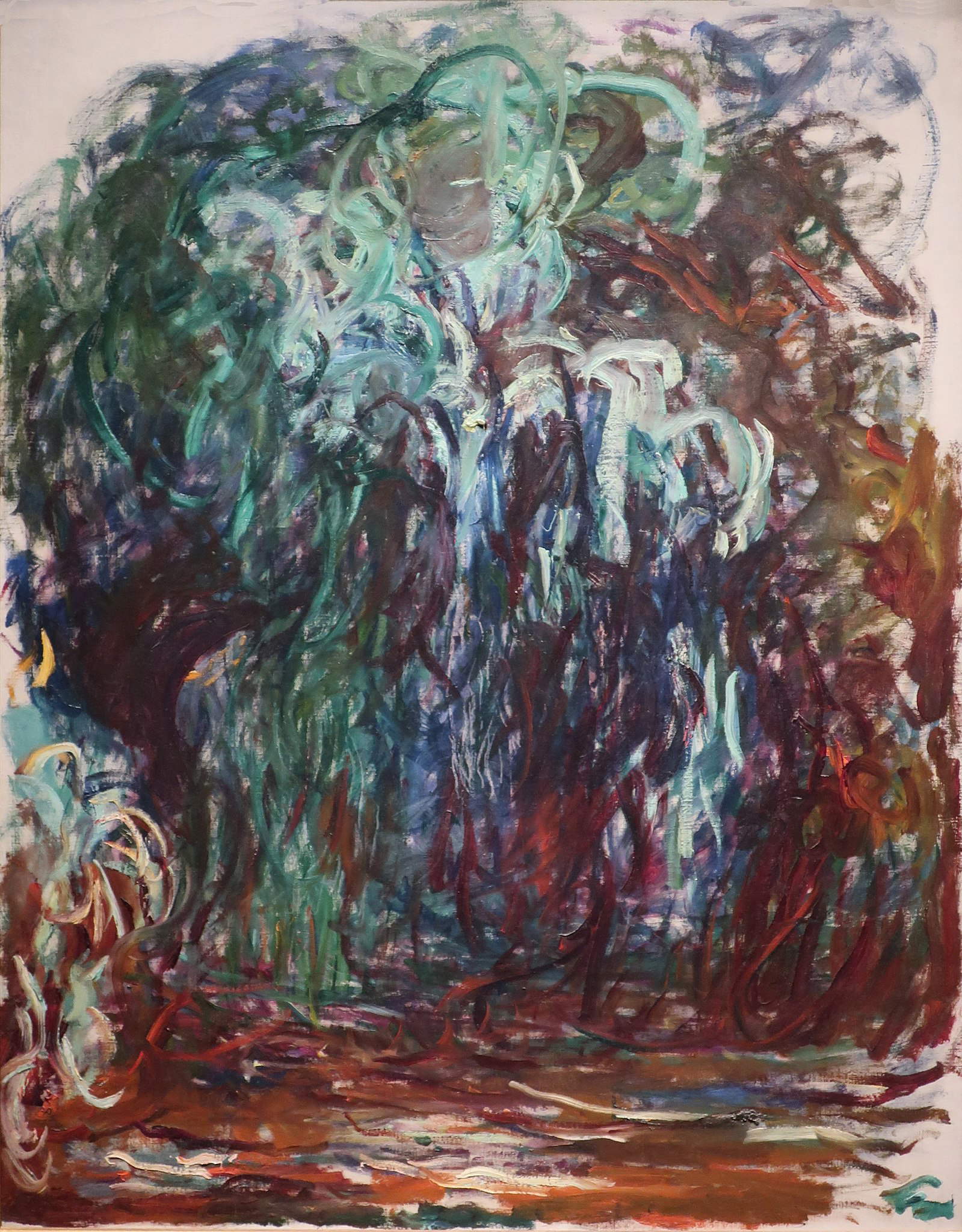

Los signos de esta búsqueda son ya evidentes en la monumental serie de Ninfeas destinadas a la Orangerie de París. Iniciadas en 1914 y donadas al Estado francés en 1918 para celebrar la victoria aliada, estas obras fueron concebidas para ser expuestas en un entorno que envolviera al espectador. Esta instalación circular, un sueño que se remonta a 1898, pretendía crear la ilusión de un todo sin fin ni principio. El artista se dotó de un vasto estudio de doscientos sesenta y seis metros cuadrados en Giverny, iluminado por una ventana cenital, que se asemejaba a una estructura industrial y le permitía trabajar sobre lienzos gigantescos con caballetes móviles. Esta elección del formato monumental, en el que el paisaje que rodea la cuenca desaparece progresivamente para dejar sitio únicamente a los nenúfares, empuja los lienzos hacia una forma de abstracción. En los Nenúfares, ya no hay tierra ni cielo: la atención se extiende y se derrama por todas partes, liberando al pintor de la perspectiva, en busca de una nueva fluidez, rayana en laabstracción. Sin embargo, además de los Nenúfares, hay otras series del último periodo de Monet que revelan, quizá de forma aún más marcada, esta tendencia hacia la abstracción. Los Sauces llorones, ejecutados entre 1918 y 1919, reflejan el profundo dolor de Monet por la pérdida personal y la guerra. En estas obras, el agua, el cielo, las nubes y las flores desaparecen a menudo, dejando paso al tronco solitario y al movimiento ondulante de las ramas. El marcado claroscuro y la vibrante pincelada dan lugar a una representación profundamente expresiva, donde el gesto y el color adquieren cada vez mayor autonomía, alejándose de la representación realista.

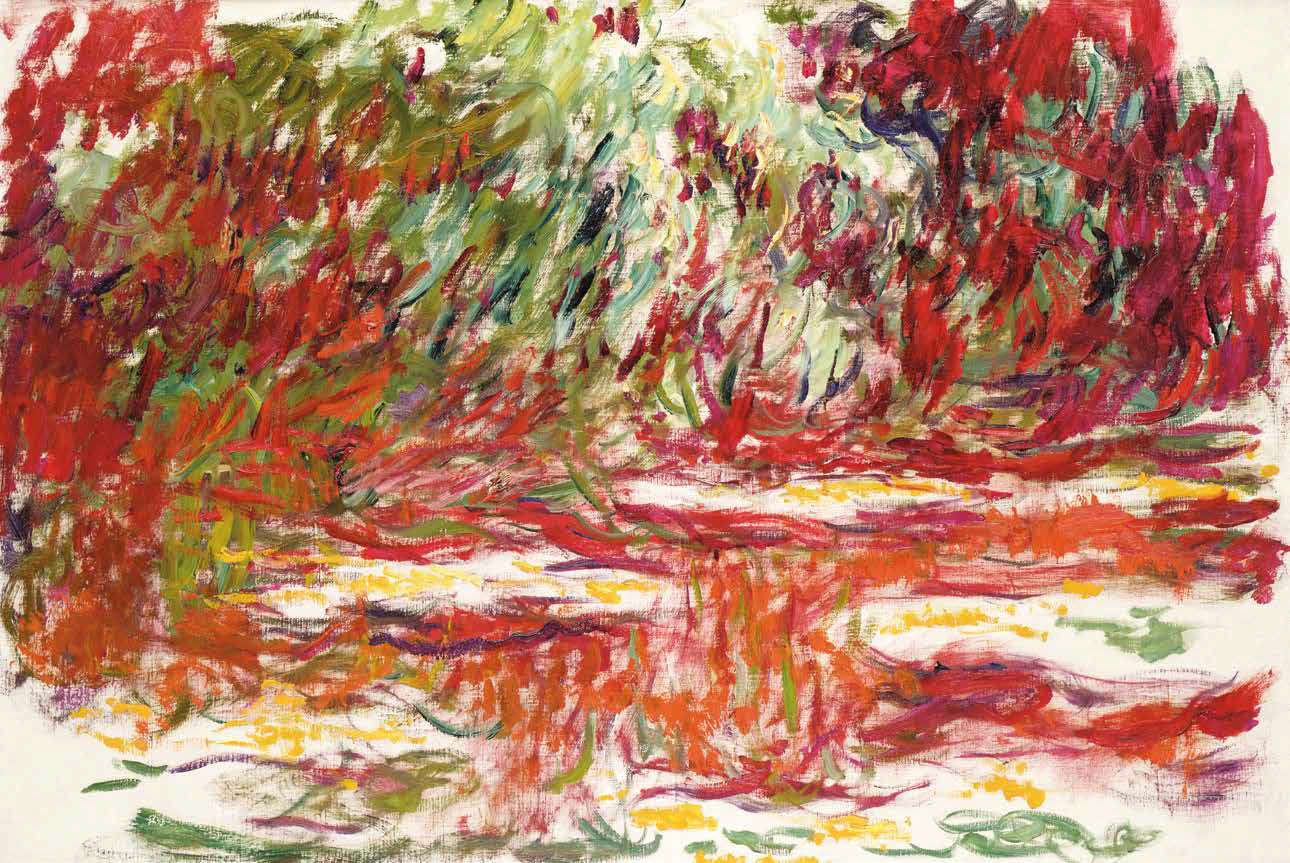

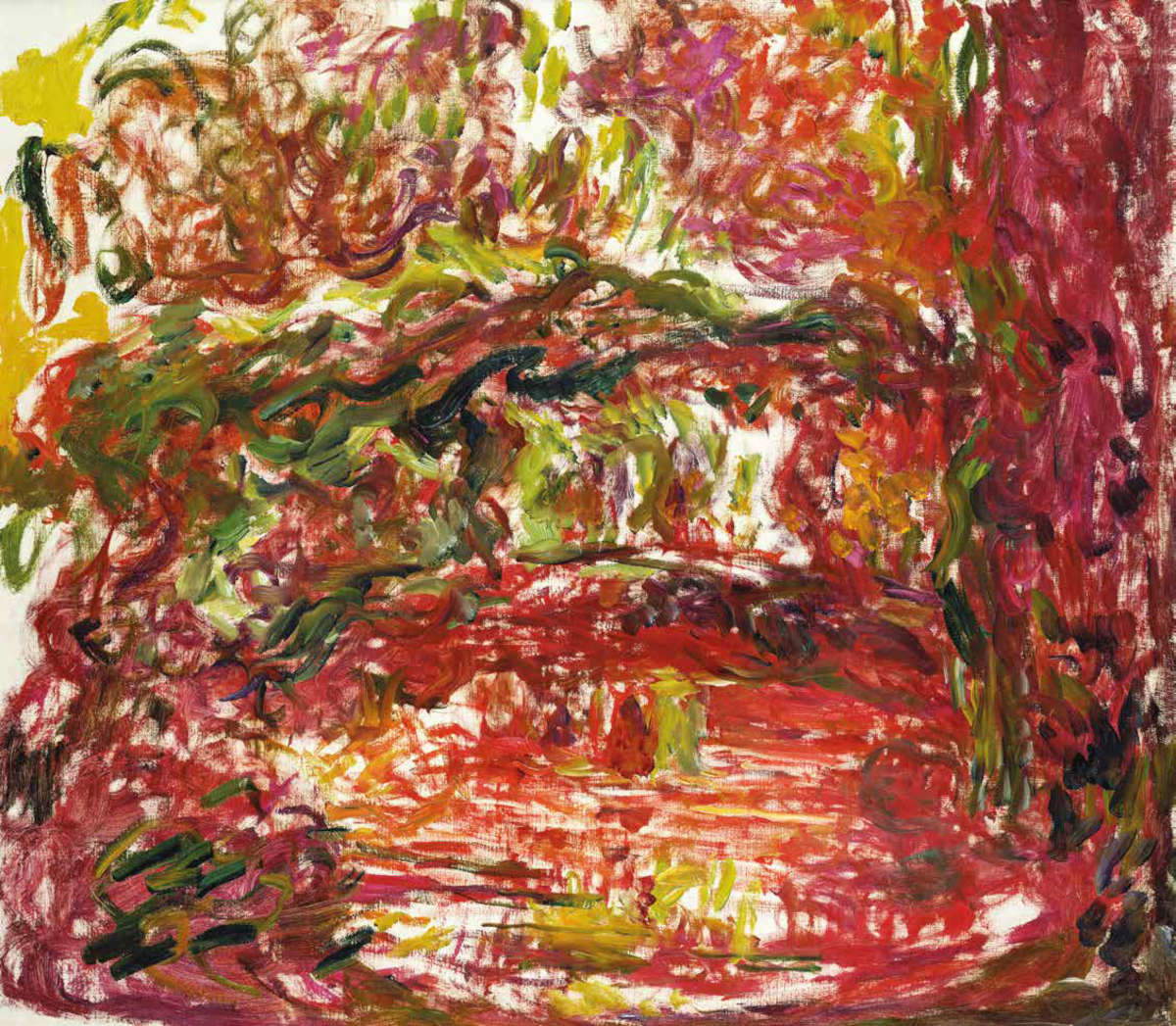

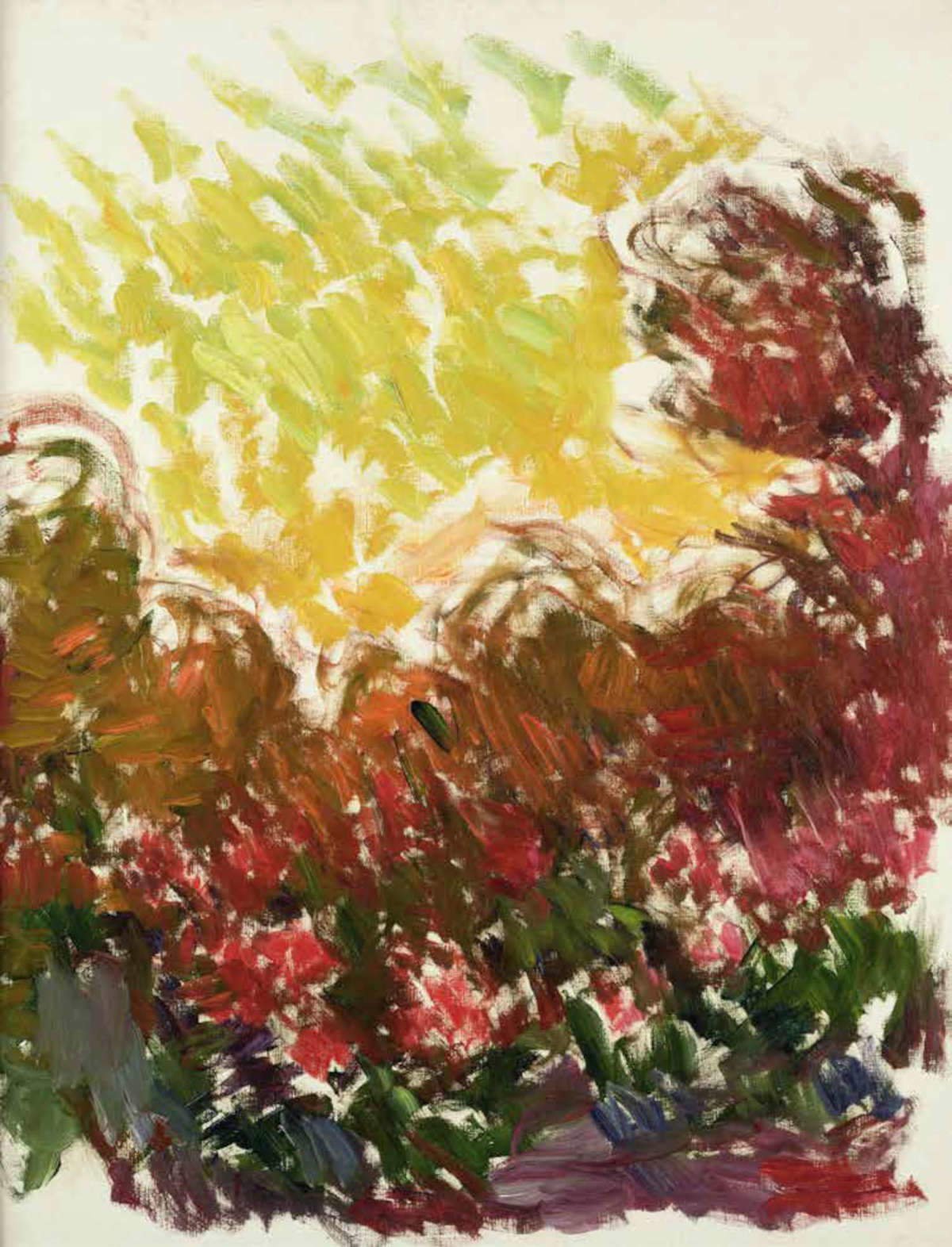

La serie del Puente japonés, aunque refleja la admiración de Monet por maestros como Hokusai e Hiroshige, también se distingue por su tendencia a la abstracción. En obras como Puente japonés, de hacia 1918-1919, la densa vegetación y los pequeños toques de color crean un vórtice que disuelve la estructura del puente. La luz, percibida por el ojo enfermo del artista, se filtra a través de “ventanas luminosas”, como las llamó Géraldine Lefebvre, que mezclan blancos y amarillos con verdes y azules, transformando el pequeño puente en una imagen que casi se disuelve dentro de la “vegetación extraordinariamente densa”. En algunos de los últimos lienzos de esta serie, sobre todo los más tardíos, Monet juega con el blanco descubierto del lienzo, y el uso de rojos intensos es un indicio de la progresión de las cataratas y de la disminución de la visión. Sin embargo, estos lienzos se encuentran entre los más visionarios de Monet, tanto si el artista se lo propuso como si no (esto último es lo más probable). La cuestión, sin embargo, es que no fue comprendido inmediatamente: en 1923, el marchante Joseph Durand-Ruel, al observar estas últimas obras, constató que Monet “ya no veía nada y ya no era consciente de los colores”.

Algunas obras extraordinariamente poderosas, como la Avenida de las Rosas y el Jardín de Giverny, que datan de principios de los años veinte, muestran una evolución ulterior. En la Avenida de las Rosas, los arcos de hierro de la pérgola y la vegetación llenan completamente el espacio, predominan los rojos y los verdes, las pinceladas se superponen con gruesas capas de empaste que crean una imagen completamente desorientadora, que casi no tiene relación con la realidad, salvo en los elementos que sugieren la estructura de los objetos que pinta Monet. Hemos salido de la observación y hemos entrado definitivamente en la visión del pintor, vemos las cosas como las veía Monet, con sus ojos enfermos. En el Jardín de Giverny, Monet llega incluso a eliminar los detalles realistas que seguían presentes en sus cuadros anteriores, conservando únicamente, escribe Lefebvre, “amplias masas de color: los verdes, rojos y amarillos se convierten en signos de una naturaleza exuberante”. Son obras casi totalmente gestuales, obras que han perdido casi por completo toda conexión con la realidad, obras que alcanzan unaabstracción lírica sin precedentes. Estas obras, que Monet consideraba tan personales que nunca expuso en vida, revelan el lado más íntimo de su obra, y fueron una fuente de inspiración fundamental para el arte del siglo XX.

Varias de estas obras se encuentran hoy en el Museo Marmottan-Monet y se expusieron en buen número en Padua, en la gran exposición sobre Claude Monet de 2024, comisariada por Sylvie Carlier y Marianne Mathieu, ocasión en la que se reiteró cómo sus pinturas anticiparon el expresionismo abstracto estadounidense de los años cincuenta, tesis que fue ampliamente respaldada durante una exposición celebrada en 2018 en el Museo de la Orangerie de París(Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet, comisariada por Cécile Debray). Como prefacio, cabe señalar que la recepción inicial de estas obras fue a menudo crítica. Cuando se inauguraron en 1927 los Nenúfares de la Orangerie, que ni siquiera eran las obras más extremas de Monet en este sentido, parecían atrasadas en una época que favorecía, por un lado, la vuelta al orden y, por otro, la continuación de las investigaciones sobre las abstracciones geométricas. Muchos críticos las rechazaron. Incluso, en 1939, Lionello Venturi escribió que las"Nymphéas dell’Orangerie“ eran ”su error artístico más grave“. Casi nadie podía apreciar estos cuadros, escribió la historiadora del arte Laurence Bertand Dorléac, ”antes de 1945, sin temer la primacía de la sensación sobre la precisión del tema, que ya no es un objeto concreto, sino su atmósfera, compuesta por una miríada de signos en movimiento, una extraña dinámica de la vida a cámara lenta, una máquina de sueños“. En otras palabras, Monet había escapado a las divagaciones del periodo de entreguerras y a la ”vuelta al orden“ nacional en Francia”. Sus obras más abstractas fueron, sin embargo, un éxito póstumo: “fueron redescubiertas después de la Segunda Guerra Mundial [...]. En 1914, el deseo obsesivo de ’construir’ y ’representar’ era igual a la ansiedad de verlo todo abocado al colapso, la disolución y la destrucción en el caos de la historia. Cualquier arte que se acercara a este peligro tan real sólo podía ser condenado. A partir de 1945, los propios artistas respondieron a esta larga tendencia oscura volviendo a situar el gesto, el cuerpo, el azar, lo informal, la materia, la mancha, la poesía, la imperfección, la fragilidad, la subjetividad y la experiencia física del arte en el centro de sus operaciones, como otros tantos signos de liberación. En este nuevo contexto, todo lo que tanto desagradaba a Monet podía valorarse correctamente en el marco de la libertad de una obra realizada sin instrucciones”.

No fue hasta la década de 1950, por tanto, cuando estas obras pasaron a considerarse obras maestras. Clement Greenberg, refiriéndose a los Nenúfares (en los que reconocía una obra fundamental del siglo XX) en 1957 describió las últimas obras de Monet como “una culminación del arte revolucionario”, señalando que Monet podía considerarse “un ’experimentador’ tan atrevido como Cézanne”. Su "ojo, obsesionado por una forma absolutamente ingenua de exactitud, reaccionó finalmente exigiendo texturas de color que sólo podían dominarse en el lienzo invocando las leyes autónomas de la materia. En otras palabras, la naturaleza servía de trampolín a un arte casi abstracto". Así pues, las últimas obras de Monet no son sólo el testimonio de un maestro del Impresionismo, sino también el preludio de nuevas formas de arte. A través de la intensidad de su visión, la audacia técnica y la búsqueda de la sensación pura, Monet sentó las bases de un lenguaje pictórico que, aunque enraizado en la naturaleza, trascendía la representación para acercarse a una abstracción lírica que condicionaría de algún modo, aunque silenciosamente, el curso del arte moderno.

El verdadero “despertar” del interés por el último Monet se produjo sobre todo gracias a una mirada exterior, la de los artistas y críticos estadounidenses. La reapertura de las salas de la Orangerie en 1952, tras los daños sufridos durante la liberación de París, fue un momento crucial. André Masson, que había regresado de Nueva York, describió la Orangerie como la “Capilla Sixtina del Impresionismo”, estimulando el interés de los expresionistas abstractos. Paul Facchetti, organizador de la primera exposición de Pollock en París en 1952, atestiguó cómo la Orangerie se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para los artistas estadounidenses.

En este contexto, personalidades como Alfred H. Barr Jr., director del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, empezaron a ver en Monet un puente entre el naturalismo del primer Impresionismo y la abstracción contemporánea. En 1955, el MoMA adquirió un gran panel de los Nenúfares, una elección significativa que Barr justificó señalando cómo la obra respondía al “renovado interés de los jóvenes pintores de aquí y de otros lugares por las últimas obras del artista”. Los críticos estadounidenses, en particular Clement Greenberg, que en un principio se mostraron escépticos ante las últimas obras de Monet por su falta de estructura tridimensional y su tendencia a reducir la pintura a una simple textura de color, pronto revisaron su postura. La aparicióndel Expresionismo Abstracto, con artistas como Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko y Barnett Newman, permitió que surgiera un nuevo marco interpretativo en torno a las obras de Monet. Estos artistas, con sus obras sin principio, nudo ni desenlace, compartían con el Monet tardío la idea de una superficie pictórica extendida y no jerárquica. El propio Greenberg reconocía en 1955 la “paradoja” que supone que un arte como el del último Monet, “que en su época satisfacía un gusto banal y aún así hacía temblar a la mayoría de la vanguardia, de repente se destaque y se considere en algunos aspectos más avanzado que el cubismo”. Artistas como Sam Francis, Joan Mitchell y Philip Guston se consideraron herederos de Monet, y aunque Guston negó una influencia directa, se les reconoció una sensibilidad visual que los vinculaba inevitablemente a los Nenúfares. Sam Francis, entre otros, confesó que las obras de Giverny del último Monet le dejaron una impresión duradera: “Eran maravillosas, porque eran tan libres, casi como las pinturas de un ciego”. Una sensibilidad que no negó ni siquiera Ellsworth Kelly, quien declaró abiertamente que había recibido tal “influencia” de Monet que le había inspirado “la idea de poder hacer un cuadro con un solo color”. Kelly se sintió atraído por la idea de “pintar del tamaño de las paredes”.

Evidentemente, el impacto del difunto Monet también se dejó sentir a este lado del Océano Atlántico, y en particular en Italia, donde sus investigaciones fueron el punto de partida de la obra de varios artistas italianos en los años 50. La referencia a Monet unió a artistas de trayectorias diferentes: unos procedían de la abstracción más rigurosa, otros de la frontera entre lo figurativo y lo abstracto, otros de experiencias informales o autónomas. Fabrizio D’Amico, en uno de sus ensayos, reconocía en varios artistas italianos vinculados a la investigación sobre el movimiento informal las sugerencias derivadas de Monet: artistas como Ennio Morlotti, Marco Gastini, Antonio Corpora, Renato Birolli, Pompilio Mandelli, Tancredi, hasta llegar a los años ochenta y noventa con artistas como Mario Schifano (que, por otra parte, retomó directamente los Nenúfares) y Davide Benati. En este entrelazamiento de experiencias y sensibilidades, el legado de Monet demostró ser una fuente inagotable de inspiración, capaz de atravesar generaciones y lenguajes diferentes.

El propio Monet, como ya se ha dicho, no se consideraba un artista abstracto; su investigación siempre estuvo anclada en la transcripción de las impresiones de la naturaleza, aunque esto le llevaría, en sus últimos años, dados sus problemas físicos, a la fantasmagoría visionaria que anima sus obras tardías. Obras que prefiguran las experiencias del arte moderno, con un cuadro que no sólo fue la cumbre de su investigación impresionista, sino que de hecho actuó como catalizador de las vanguardias del futuro, capaz de convertirse en fuente de inspiración décadas después, como legado de un artista que, sin dejar de ser fiel a la naturaleza, amplió los límites de la pintura hasta tocar la belleza de lo informe y de la sensación pura.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.