El afán por conocer nuestros orígenes y conservar la memoria del pasado ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días. Desde los primeros enterramientos enriquecidos con objetos pertenecientes a los antepasados hasta la recuperación de vestigios y monumentos, cada civilización ha buscado un vínculo con su propia historia. El antiguoEgipto, con su cultura milenaria, representa una de las expresiones más poderosas de este vínculo. El mismo impulso anima hoy la exposición romana Tesoros de los faraones, dedicada a los soberanos de Egipto e instalada en las Scuderie del Quirinale, con más de cien objetos procedentes del Museo Egipcio de El Cairo recogidos en un proyecto comisariado por el egiptólogo Tarek El Awady, antiguo director del museo de la capital egipcia. Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿por qué seguir dedicando una exposición al Antiguo Egipto? ¿En qué se diferencia la exposición de Roma de las muchas otras que muestran momias con los ojos vendados y tarros canopos?

De hecho, basta con cruzar la entrada de la Scuderie para darse cuenta inmediatamente de que la exposición de Roma no se parece a ninguna otra. Tesoros de los faraones lleva al visitante a interrogarse sobre los orígenes de la relación con Mnemosyne, madre de las musas griegas y personificación de la Memoria. En el centro de la exposición, compuesta por obras procedentes del Museo Egipcio de El Cairo y del Museo de Luxor, no hay objetos destinados a trazar una cronología histórica definida. Por el contrario, hay tesoros que hablan de esplendor y eternidad; hay tesoros de oro que atrapan la luz, atrapan la mirada y dan la impresión, por su magnificencia, de encontrarse en el interior de las cámaras funerarias de Tutankamón. El refinamiento que ha hecho de Egipto el epítome de la armonía y la belleza emerge así de las obras. Es una elegancia que se funde con la doble naturaleza de los faraones: espiritual y terrenal. Espiritual porque su poder se nutría de una profunda conexión con lo divino; humana, por otra parte, porque los gobernantes supieron conservar las huellas del pasado y atesorar su legado como un regalo para las generaciones futuras. Ya en el Reino Nuevo (1550 - 1069 a.C.) pueden rastrearse las primeras formas de conciencia arqueológica adoptadas por los faraones. Thutmosi IV, el octavo gobernante de la XVIII dinastía, es un ejemplo de ello. Según una historia, también citada por el arqueólogo Zahi Hawass, cuando aún era un príncipe Thutmosi se quedó dormido a la sombra de la Gran Esfinge (entonces semienterrada por el desierto) y soñó que la deidad le concedería el trono de Egipto si liberaba el monumento. Una vez convertido en faraón, el hombre recuperó la estatua de tamaño colosal, devolviéndole su grandeza original. Un gesto que, según el arqueólogo, puede leerse por tanto como una de las primeras acciones de protección del patrimonio histórico.

Aproximadamente un siglo más tarde, el príncipe Khaemuaset, hijo de Ramsés II, prosiguió con la misma misión, dedicándose a la restauración de templos y enterramientos en la necrópolis de Menfis. Entre sus recuperaciones figura la pirámide de Unas en Saqqara, donde hizo sustituir algunos bloques y grabó una inscripción que documenta su compromiso con la preservación de la memoria del pasado. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos siglos para que el interés por el antiguo Egipto se convirtiera en un verdadero enfoque científico. Hasta el siglo XVIII, la investigación estuvo dominada por el coleccionismo anticuario, más inclinado a la búsqueda de tesoros que al estudio de contextos históricos. El punto de inflexión llegó con la expedición napoleónica de 1798. Hablamos de una empresa militar que pronto se convirtió en un gigantesco laboratorio del conocimiento. Los eruditos del séquito de Napoleón documentaron la flora, la fauna, los monumentos y las costumbres locales, lo que dio lugar a la monumental Description de l’Égypte (1809-1829), obra que abrió definitivamente los ojos de Europa a la civilización faraónica.

Milenios después, el mismo impulso que impulsó por primera vez al rey Thutmosi IV, sigue llevándonos a buscar entre las huellas del antiguo Egipto algo que hable de nosotros. ¿El qué? La voluntad de comprender, de atesorar lo que el tiempo trata celosamente de guardarse para sí. La exposición Tesoros de los faraones nace, pues, del mismo deseo de conocimiento y asombro. Los faraones, encarnación terrenal de lo divino, buscaban en la eternidad la prueba de su grandeza. El oro, metal incorruptible y sagrado para el sol, envolvía sus cuerpos como promesa de inmortalidad. Todo esto da vida a la exposición.

La exposición se divide en diez salastemáticas. En el ambiente deliberadamente oscuro concebido por el comisario Tarek El Awady, los objetos emergen iluminados por el resplandor del oro, tal y como probablemente habrían deseado los dioses . Abriendo la exposición y dominando la escena se encuentra la colosal tapa del sarcófago de la reina Ahhotep II (c. 1560-1530 a.C.), protagonista de uno de los hallazgos más fascinantes de la arqueología egipcia. La tapa, de madera y estuco dorado, procede del tesoro de la propia reina, descubierto en 1859 por los trabajadores de Dra Abu el-Naga (en la orilla oeste del Nilo), cerca de Luxor. De hecho, no existen documentos oficiales que describan con precisión la ubicación de su tumba, la estructura original o un inventario completo de los objetos. Sólo se sabe que Auguste Mariette, entonces director del Servicio de Antigüedades Egipcias, consiguió recuperar el tesoro de manos del alcalde de Luxor. Éste, en un intento de apropiarse de parte del ajuar, destruyó la momia de la reina desenrollando sus vendas. La tapa del magnífico sarcófago “rishi” lleva una inscripción con el nombre y los títulos de la soberana, Hija del Rey, Hermana del Rey y Gran Novia Real, sin mencionar en realidad el de Madre del Faraón.

En cualquier caso, entre las arenas y las minas del desierto oriental, los faraones sabían extraer el oro, el elemento que más que ningún otro encarna la eternidad. Ya en torno al 3200 a.C., entre el Neolítico y el Predinástico, los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas de prospección y trabajo del metal. También sabemos que el mapa minero más antiguo que se conoce, el Papiro Minero conservado en el Museo Egipcio de Turín, documenta su conocimiento de la tierra y sus recursos. El oro, abundante en las colinas que bordean el Mar Rojo y en el sur del país, pronto se convirtió en una medida de valor y un símbolo de poder. Metal incorruptible, inmune a la putrefacción y al paso del tiempo, se asociaba al cuerpo mismo de los dioses. Las estatuas divinas debían forjarse en oro puro, al igual que el oro se utilizaba en los rituales de momificación para proteger los restos de reyes y nobles. Máscaras funerarias, sarcófagos y amuletos devolvían la luz del sol, reflejo terrenal del renacimiento y promesa de eternidad.

Los orfebres del antiguo Egipto, maestros en el arte del detalle y el simbolismo, eran así capaces de transformar el metal en lenguaje. Las joyas, collares y brazaletes, por tanto, relataban jerarquías, vínculos divinos y aspiraciones a la inmortalidad. Más de cuarenta objetos de oro de la exposición transmiten esta misma inmortalidad. Entre las obras expuestas en la primera sala se encuentra el gran collar de Psusennes I. Realizado en oro, lapislázuli, cornalina y feldespato, data de la época de la dinastía XXI (Tercer Periodo Intermedio) y está compuesto por siete hilos entrelazados con más de seis mil discos de oro. Se considera una de las joyas más impresionantes de la Antigüedad que han llegado hasta nosotros, símbolo de la perfección técnica y el gusto refinado de la corte egipcia. Junto al collar, otras joyas reales complementan su magnificencia: el brazalete del rey Ahmose I, los cinco brazaletes de oro de Sekhemkhet y el delicado brazalete de una princesa.

¿Qué les esperaba a los egipcios después de la muerte? La respuesta se desvela en las salas 2 a 5, estancias envueltas en una atmósfera solemne y enrarecida. Aquí, cada artefacto ocupa su propio espacio con realeza. Nada más entrar en la segunda sala, la mirada queda atrapada por una presencia monumental: el sarcófago antropoide exterior de Tuya, de madera completamente recubierto de estuco dorado, con refinadas incrustaciones de vidrio azul, obsidiana y piedras de colores y perteneciente a la XVIII dinastía (reinado de Amenhotep III). De hecho, la sala dominada por el sarcófago central está flanqueada por el ajuar funerario que perteneció a Tuya y una serie de objetos que documentan sus estrechos vínculos con la familia real.

El descubrimiento del enterramiento de Tuya y Yuya en el Valle de los Reyes el 5 de febrero de 1905 marcó un punto de inflexión en la historia de la arqueología. El egiptólogo James Quibell, bajo el patrocinio de Theodore Davis, desenterró una tumba casi intacta, un hecho sin precedentes para una pareja no perteneciente a la familia real. De hecho, la pareja fue honrada con una tumba en la necrópolis de los faraones por su conexión con la reina Tiye, hija de la pareja y Gran Novia Real de Amenhotep III, el primer gobernante que se proclamó dios encarnado, llamándose a sí mismo “deslumbrante Atón” en el undécimo año de su reinado. Yuya era un alto dignatario, “Padre del dios” y “Comandante de la caballería real”; Tuya, por su parte, era sacerdotisa y “Cantora de Hathor” (la misma diosa representada en el colgante de oro y lapislázuli expuesto en una de las salas posteriores), y desempeñaba funciones de gran prestigio.

En este sentido, sabemos que la concepción egipcia del más allá reflejaba una visión cíclica de la existencia. Al igual que el sol sale y se pone, al igual que el Nilo se retira y regresa, la vida humana era un pasaje continuo marcado por el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Para acceder a la eternidad, sin embargo, no bastaba con el entierro: había que conservar la momia, hacer ofrendas al difunto y mantener vivo su nombre a través de inscripciones e imágenes. Por ello, entre los objetos de las salas figuran también los ushabti, pequeñas estatuillas que sustituían prodigiosamente al difunto en la obra de los Campos de Iaru. Una de ellas, que representa al propio Yuya, procede de su tumba y documenta la antigua creencia de que la vida en el más allá era una continuación simbólica de la vida en la tierra. También se encuentra en la sala el ataúd canopo de Yuya con una tapa tallada con un rostro severo e hierático.

La siguiente sección nos presenta los objetos cotidianos del difunto. Un reposacabezas de piedra y una elegante cama de madera de Yuya y Tuya. El reposacabezas también tenía una función sagrada: su forma recordaba el horizonte por el que sale el sol, una promesa de despertar y vida eterna. A continuación, el recorrido conduce a la sala de los tesoros del faraón Psusennes I: la cubierta de oro y plata de su momia y los cubrededos, también de oro. También hay brazaletes, pectorales y tobilleras de oro del Museo Egipcio de El Cairo de varios gobernantes. A su lado, el Papiro de Djedkhonsuiusankh, cantor de Amón y documento del Tercer Periodo Intermedio, nos muestra la intensidad de la fe y la conexión con el más allá. De hecho, los egipcios temían que la verdadera muerte sólo llegara cuando se olvidaba el nombre de un hombre. Por eso, para enfrentarse a lo desconocido, los difuntos llevaban amuletos y textos sagrados: desde los Textos de las Pirámides y los Textos de los Sarcófagos hasta el Libro de los Muertos, una colección de fórmulas que guiaban al alma en su viaje hacia la inmortalidad.

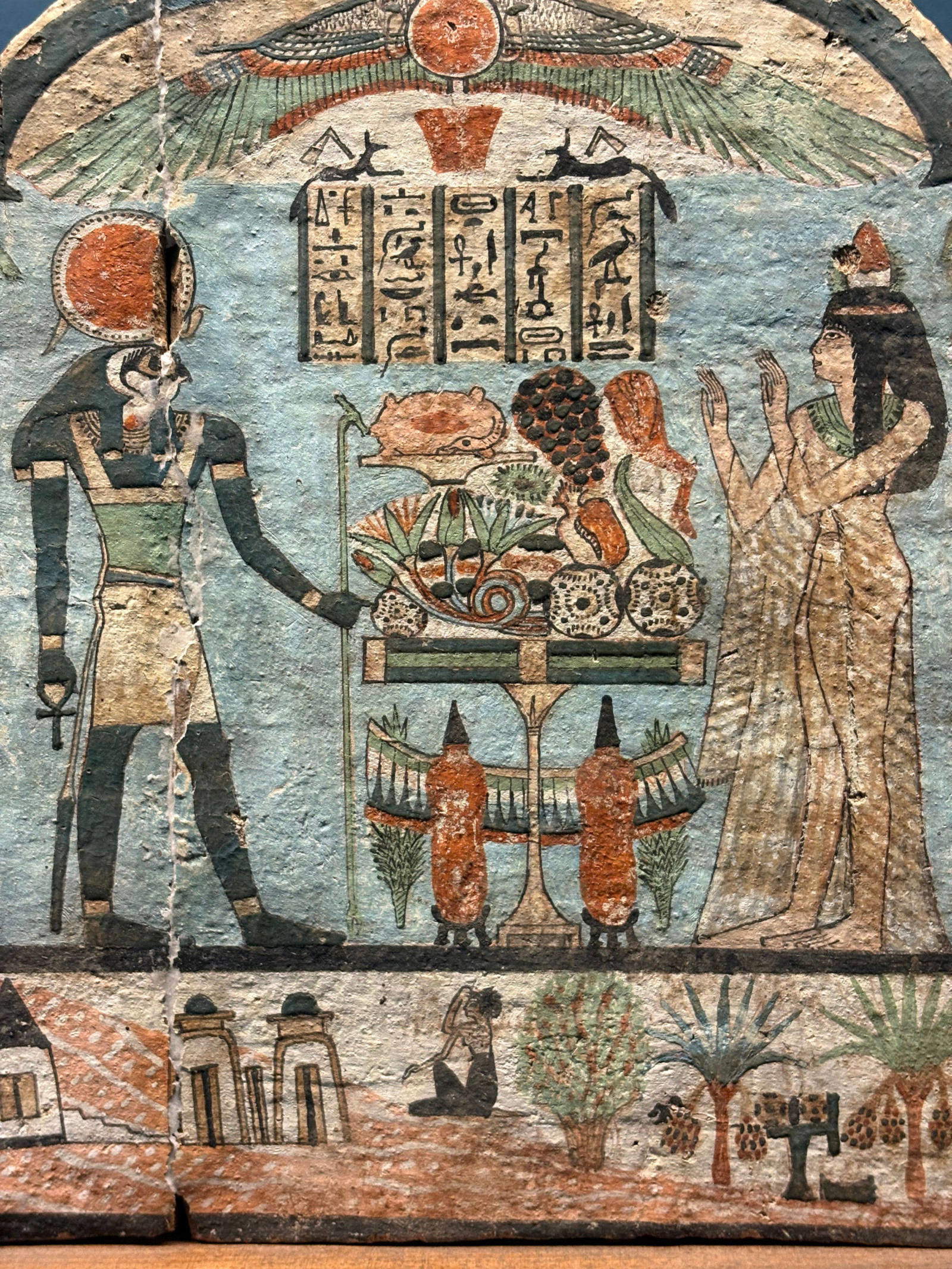

El alma era juzgada en la Sala de Osiris, donde se pesaba el corazón con la pluma de Maat, símbolo de la justicia y la verdad. Sólo los que eran puros podían llegar a los Campos de Iaru. La sala termina frente a la tapa del sarcófago interior de Ankhefenmut, de la dinastía XXI, y cinco estelas funerarias de Abydos, lugar sagrado dedicado a Osiris. En cada estela, el difunto aparece retratado ante la mesa de ofrendas, rodeado de sus familiares, en un gesto de profunda devoción. Un elemento fundamental de cada estela egipcia era también la inscripción que indicaba el nombre del difunto y contenía la fórmula ritual para la presentación de ofrendas, transmitida desde la antigüedad. Todas las inscripciones comenzaban con las palabras “Una ofrenda que el rey concede, una ofrenda presentada por Osiris, señor de Abydos...”, indicando cómo, para los egipcios, pronunciar el nombre del difunto equivalía a concederle la inmortalidad.

Las salas 6 y 7 introducen un nuevo capítulo del recorrido. Aquí la atmósfera cambia. La luz se vuelve ligeramente más brillante y el material más sólido, más concreto. El oro que antes evocaba la inmortalidad del espíritu y la grandeza divina de los faraones da paso a la piedra, símbolo de la realidad terrenal, de la vida cotidiana y delorden humano. Ya no aparecen los esplendores del poder absoluto, sino rostros esculpidos, escribas sentados, familias de gobernantes. En su lugar, se nos muestra el mundo de los hombres que construyeron y apoyaron el Egipto de los gobernantes. Que apoyaban al faraón. En los orígenes de la civilización egipcia, hacia el 3200 a.C., los faraones eran llamados shemsu Hor, “seguidores de Horus”. La realeza se percibía como un don divino y toda la sociedad encontraba en ella la armonía.

El faraón era el equilibrio entre el cielo y la tierra, era el garante del orden y la justicia. Sin embargo, con el paso de los siglos, la jerarquía egipcia se abrió y el mérito personal se convirtió en la puerta de acceso al prestigio y al poder. Egipto no era un mundo estático y arquitectos, escribas y funcionarios como Imhotep o Senenmut eran prueba de ello. Eran, en efecto, hombres del pueblo que, gracias al talento, alcanzaron los puestos más altos del reino. En esta parte del recorrido, su mirada se topa con la cabeza de reserva del príncipe Seneferuseneb, uno de los hallazgos más fascinantes de la IV Dinastía. Pero, ¿qué es una cabeza de reserva? Según algunos estudiosos, las cabezas de reserva de piedra caliza servían de guía simbólica para el alma, señalando el camino hacia el entierro; otros especulan que las fracturas visibles en la cabeza fueron infligidas intencionadamente, representando la muerte terrenal del difunto y la liberación de su espíritu en el más allá, un momento necesario en el proceso de renacimiento.

La disposición de la séptima sala añade un toque escénico. Frente al visitante se encuentra la estatua del alcalde Sennefer, representado con su esposa Senetnay y su hija Mutnefret. Detrás de ellas, un panel decorado con motivos florales crea un efecto óptico que aísla y realza al grupo familiar. Por último, un pequeño objeto concentra el poder de todo Egipto: el famoso Ojo de Udjat, modelado en cera, emblema de curación y renacimiento. Según la leyenda, era en realidad el ojo perdido y luego encontrado del dios Horus, símbolo de la victoria del orden sobre el caos. En el antiguo Egipto se colocaba entre las vendas de las momias para protegerlas, pero también lo llevaban los vivos como amuleto contra el mal.

Continuando por el camino, llegamos a la sección dedicada a la vida cotidiana. El ambiente vuelve a cambiar. Aquí los tonos se vuelven rojos, el color de la tierra fértil y del trabajo, una referencia directa al ritmo vital de Egipto. Los oficios y las construcciones de la civilización recordaban su geografía y su profunda conexión con el Nilo, la arteria que alimentaba el país, hacía florecer el campo y fomentaba el intercambio y el comercio. De la sección se desprende que el día comenzaba al amanecer. Los agricultores llevaban el ganado a los campos, los pescadores bajaban las redes, los artesanos moldeaban la madera, el oro y la piedra, mientras que los escribas, en templos y escuelas, transcribían el conocimiento de los astros, la medicina y el cálculo. Las mujeres, pilares de la sociedad, contribuían en los campos, hornos, cervecerías y santuarios, guardianas de un antiguo equilibrio. Cuando se ponía el sol, la vida se retiraba a las casas: sencillas viviendas con patios interiores para el pueblo, suntuosos palacios para la élite, donde las paredes contaban historias pintadas y los banquetes se amenizaban con música, perfumes y canciones.

Un salto atrás en el tiempo conduce después a la Ciudad de Oro, el increíble descubrimiento arqueológico anunciado en 2021 por Zahi Hawass. En un intento de encontrar el templo funerario de Tutankamón, los arqueólogos desenterraron una ciudad perfectamente conservada que data del reinado de Amenhotep III, descrita como “el dominio del deslumbrante Atón”. Situada en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, la ciudad resultó ser un bullicioso centro de artesanos y trabajadores. Los talleres de alfareros, tejedores, orfebres y marroquineros se alternaban con hornos y talleres de amuletos, mientras que los edificios administrativos regulaban la producción. Viviendas, patios y un gran lago artificial daban la imagen de un lugar industrioso y ordenado, repentinamente abandonado, tal vez durante las reformas religiosas de Akenatón. Así, una silla de madera dorada perteneciente a la princesa Sitamon emerge en el centro de la sala, en torno a la cual pequeños modelos, moldes y joyas se disponen a lo largo de las paredes en las vitrinas. Demostraciones tangibles de la vida y el trabajo cotidianos, pero también de la gracia y la elegancia que impregnaban todos los aspectos de la vida egipcia.

La novena sala está dedicada a la religión en el Antiguo Egipto, un tema que emerge en un espacio de tonos oscuros y solemnes, evocando la sacralidad de la relación entre el hombre y lo divino. La religión egipcia, una de las más antiguas y complejas de la historia, se basaba en una profunda conexión con la naturaleza y la geografía del país. Todos los elementos naturales, el sol, el viento, las crecidas del Nilo, el desierto, se percibían como manifestaciones de una fuerza divina. De esta visión nació un sistema politeísta poblado por innumerables deidades, cada una guardiana de un aspecto de la vida humana y de valores como la justicia, la lealtad, el amor y la verdad.

El culto se expresaba en los templos, centros espirituales y políticos de la civilización egipcia, donde sacerdotes y sacerdotisas oficiaban rituales, ofrecían dones y marcaban los días con ceremonias sagradas. El tamaño y la magnificencia de los santuarios variaban en función de la importancia de la deidad a la que estaban dedicados. Las principales figuras del panteón, como Ra, dios del sol, o Ptah, protector de los artesanos, encarnaban los principios de la creación, mientras que el mito de Osiris, Isis y Horus conformaba la concepción egipcia de la realeza y el renacimiento. La religión era el orden moral y social: el cumplimiento de los rituales garantizaba la prosperidad, la salud y la protección de los individuos y de la comunidad.

Este es el contexto de la sección dedicada a las estatuas cúbicas, esculturas conmemorativas que se originaron en el Reino Medio y se extendieron por toda la civilización faraónica. Las representaciones muestran al devoto sentado en el suelo, con los brazos rodeando las rodillas, en una pose recogida que expresa sumisión y piedad. Además, las superficies pulidas de las estatuas tienen espacio para inscripciones y fórmulas de ofrenda. En 1903, el arqueólogo francés Georges Legrain encontró más de trescientas en la cachette (escondite secreto) del templo de Karnak, entre ellas la estatua de Ankhunnefer, envuelta en un manto monolítico e inscrita con textos funerarios. En el centro de la sala se encuentra la tapa del sarcófago de Senqed, de granito negro, que data de finales de la XVIII dinastía. La disposición sigue el mismo principio que en las primeras salas: las obras respiran, iluminadas de manera que realzan la fuerza de las formas y los materiales. Destacan una losa de piedra caliza pintada que muestra a Akenatón y su familia adorando al dios Atón, una estatua arrodillada de la reina Hatshepsut en granito rojo y una estatua de Ramsés VI junto al dios Amón.

Nos acercamos a la última sala, donde finaliza el recorrido con una reflexión sobre el concepto de realeza, expresado a través de una de las obras más intrigantes de toda la exposición: la máscara funeraria de Amenemope, realizada en oro y cartonaje durante la dinastía XXI, en el Tercer Periodo Intermedio. Su esplendor dorado resume la esencia misma del poder sagrado del faraón, una figura divina y terrenal al mismo tiempo.

Desde los orígenes de la civilización egipcia, hacia el 3200 a.C., la realeza se entendía como una emanación directa de lo divino. El soberano encarnaba a Horus, el dios que había recuperado el trono de su padre Osiris, y como tal era guardián del orden cósmico y defensor de Egipto. Su poder se basaba en el principio de maat, verdad, justicia y armonía universal, y en el momento de la muerte asumía la naturaleza de Osiris, perpetuando así el ciclo de renacimiento. Como hijo del dios solar Ra, el faraón debía demostrar su grandeza con hazañas increíbles: la construcción de templos, por ejemplo, pero también de pirámides y canales, o expediciones a tierras lejanas como Punt, de donde procedían bienes preciosos y simbólicos. Aquí, todo lo que realizaba era honrado como un acto milagroso, signo de su naturaleza divina. El faraón reunía así en sí todas las formas de autoridad, religiosa, política, militar y administrativa, e incluso la fertilidad de la tierra o las crecidas del Nilo se consideraban reflejos de su fuerza vital. La realeza, por tanto, se consideraba un principio cósmico que regía todo el orden mundial, capaz de influir en el arte, la arquitectura, la literatura y la religión.

Amenemope, hijo de Psusennes I, reinó durante un breve periodo sin grandes logros monumentales. Durante su gobierno, la creciente influencia de los sacerdotes de Amón en el sur condujo a una progresiva fragmentación del poder, preludio de la crisis política que marcaría la posterior XXII dinastía. En cualquier caso, el descubrimiento de su tumba intacta por el arqueólogo Pierre Montet en 1940 devolvió al soberano un lugar destacado en la historia egipcia, gracias a su increíblemente bello ajuar funerario. Junto a la máscara de Amenemope se alzan dos presencias que completan la escena: una tríada de Micerinos, muestra del Reino Antiguo y de su arte equilibrado y solemne, y una estatua de granito del faraón Tutmosi III junto al dios Amón, símbolo de la fuerza regia que une al hombre con lo divino. Juntas, las tres obras crean un silencioso santuario de poder e inmortalidad, preludio delcapítulo final de la exposición.

A poca distancia, una obra insólita cierra la exposición. Se trata de la Mensa Isiaca, una mesa de bronce que documenta la fortuna de Egipto en el imaginario occidental, cedida por el Museo Egipcio de Turín. Fechada entre los siglos I a.C. y V d.C., y procedente probablemente del Iseum Campense de Roma (el templo de Isis en Campo Marzio), la mesa reproduce motivos religiosos egipcios reinterpretados en clave grecorromana. Columnas pseudo-jeroglíficas dividen la superficie en registros poblados por figuras divinas, entre ellas Isis sentada en un trono, rodeada de símbolos de la unión entre el Alto y el Bajo Egipto y escenas de exvotos. Fue adquirida en el siglo XVI por el humanista Pietro Bembo, que la salvó tras el saqueo de Roma en 1527.

La exposición Tesoros de los faraones se desarrolla, pues, como un ciclo sin fin. El recorrido comienza desde arriba, entre imágenes de la muerte y la otra vida del soberano, para descender después al mundo terrenal de la vida cotidiana del rey y su pueblo, y ascender finalmente a la dimensión religiosa que cierra el relato. Lo que se palpa en las salas es el deseo de los egipcios de ir más allá del tiempo y hacer inmortal su existencia. El Egipto de los faraones sigue hablándonos gracias a su increíble capacidad de transformar la memoria en objetos materiales y, al mismo tiempo, de imprimir a la materia la memoria misma. Y es precisamente en ese oro que no se corrompe, en la luz que vibra sobre las máscaras, donde es posible expresar una pregunta: ¿qué queda de nosotros cuando el tiempo se acaba? La exposición es sublime, solemne, seductora, porque sabe hablar a lo más íntimo del ser humano, a esa parte regia y noble que siempre nos ha pertenecido. Tesoros de los Faraones habla así al alma y lo hace a través del cuerpo y la voz de los dioses.

El autor de este artículo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.