Dell’intera opera di Claude Monet (Parigi, 1840 – Giverny, 1926), la gran parte del pubblico, che magari frequenta anche le mostre sull’impressionismo, tende a conoscere soprattutto le opere degli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, quelle che più d’altre hanno contribuito a definire la poetica dello stesso Monet e dell’impressionismo tutto. Sono ben note anche le sue opere giovanili, quelle più vicine all’arte realista, oltre agli esperimenti sulla luce degli anni Novanta (quelli, per intenderci, della Cattedrale di Rouen), così come celeberrime sono le Ninfee, anch’esse situate tra gli anni Novanta e i primi del Novecento. L’ultimo Monet è invece un argomento spesso trascurato, anche se la colpa non è certo da imputare ai gusti del pubblico: le mostre sugli impressionisti difficilmente hanno approfondito il crepuscolo della lunga carriera di Monet dedicandogli la dovuta attenzione, e solo in tempi recenti questa parte della sua produzione è stata messa sotto la lente d’ingrandimento. Questa negligenza è probabilmente dovuta ai pregiudizi sulla malattia agli occhi che lo aveva colpito nel 1912 e che non gli consentiva di percepire i colori come in precedenza.

Diventato quasi cieco, nel 1923, all’età di ottantadue anni, si fece sottoporre a un intervento che tuttavia non gli permise di recuperare pienamente la visione dei colori e la percezione delle forme che gli aveva consentito di dipingere i capolavori fondanti dell’impressionismo: la sua vista era infatti pesantemente alterata, la sua percezione dei colori era profondamente cambiata, e lo stesso Monet si diceva sofferente. Non per questo però smise di lavorare: Monet continuò a dipingere fin quasi agli ultimi giorni della sua vita. I soggetti erano quelli a lui cari: il suo giardino di Giverny, il ponte giapponese, le ninfee. Ma la sua produzione aveva conosciuto, negli ultimi dieci anni di vita, un brusco cambiamento.

Fu a partire dal 1890 che Monet, appassionato di botanica e giardinaggio, modellò il suo giardino a Giverny, trasformandolo in una fonte inesauribile di ispirazione, tant’è che tra il 1900 e il 1926 quasi tre quarti della sua vasta produzione, che ammonta a circa quattrocentocinquanta tele, è sono dedicati a vedute del suo giardino e delle celeberrime ninfee. Le ninfee, “paesaggi d’acqua” come lui stesso li definiva, diventarono per lui quasi un’ossessione, per sua stessa ammissione. Già nel 1890, Monet confessava all’amico Geffroy: “Ho ripreso ancora cose impossibili da fare: l’acqua con dell’erba che ondeggia sul fondo… è una cosa ammirevole da vedere, ma volerlo fare è roba da impazzire”. Anni dopo, nel 1907, avrebbe ribadito: “Questi paesaggi d’acqua e di riflessi sono diventati un’ossessione. Sono al di là delle mie forze di vecchio, e voglio tuttavia riuscire a rendere ciò che sento. Ne ho distrutti… e li ricomincio. E spero che da tanti sforzi uscirà qualcosa”. Una dedizione viscerale al suo progetto artistico.

La sua progressiva perdita della vista fu il fattore cruciale della trasformazione che i suoi paesaggi avrebbero conosciuto negli ultimi anni di vita. La percezione alterata dei colori spinse infatti Monet a praticare un uso più intuitivo e meno descrittivo del colore: l’artista ricorreva all’espediente di disporre i colori in tubetto sulla tavolozza secondo un ordine rigoroso per ovviare alla visione meno nitida delle diverse tonalità. In questa fase, ha scritto la studiosa Emmanuelle Amiot-Saulnier, “le sue pennellate diventano più evidenti e sembrano vibrare al ritmo delle sensazioni luminose, più che restituire con precisione la percezione ottica”. Ironia della sorte, questa condizione di quasi cecità gli consentì di “sviluppare una capacità di vibrare al ritmo della luce e all’unisono con il mondo”, trasformando il suo difetto in una sublimazione artistica, fino ad arrivare a incarnare “l’immagine dell’uomo che vede e percepisce per la prima volta”.

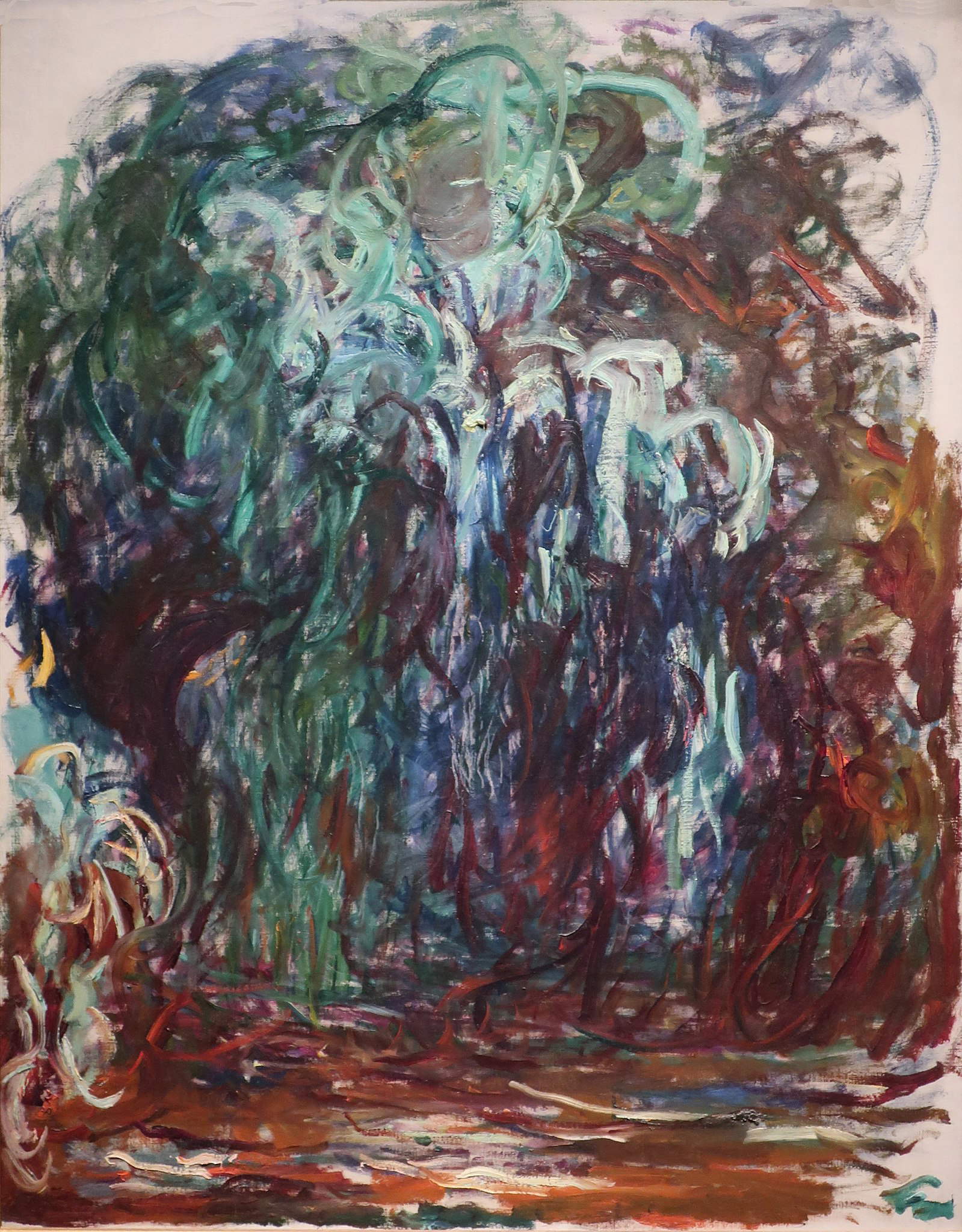

I segni di questa ricerca si manifestano in maniera evidente già nella serie monumentale di Nymphéas destinate all’Orangerie di Parigi. Iniziate nel 1914 e donate allo Stato francese nel 1918 per celebrare la vittoria alleata, queste opere furono concepite per essere esposte in un ambiente che avvolgeva lo spettatore. Questa installazione circolare, un sogno che risaliva già al 1898, mirava a creare un’illusione di un insieme senza fine né principio. L’artista si dotò di un vasto atelier di duecentosessantasei metri quadrati a Giverny, illuminato da una vetrata zenitale, che ricordava una struttura industriale e gli permetteva di lavorare su tele gigantesche con cavalletti mobili. Questa scelta del formato monumentale, in cui il paesaggio circostante il bacino scompare progressivamente per lasciare spazio alle sole ninfee spinge da sé le tele verso una forma di astrazione. Nelle Ninfee non vi è più terra né cielo: l’attenzione si diffonde e si riversa ovunque, liberando il pittore dalla prospettiva, all’insegna della ricerca di una nuova fluidità, che rasentava l’astrazione. Tuttavia, oltre alle Ninfee, ci sono altre serie dell’ultimo Monet che rivelano, forse in maniera ancora più marcata, questa tendenza all’astrazione. I Salici Piangenti, eseguiti tra il 1918 e il 1919, riflettono il profondo dolore di Monet per le perdite personali e la guerra. In queste opere, l’acqua, il cielo, le nuvole e i fiori spesso scompaiono, lasciando il posto al tronco solitario e al movimento ondulatorio dei rami. Il chiaroscuro pronunciato e le pennellate vibranti danno vita a una resa profondamente espressiva, dove il gesto e il colore acquisiscono un’autonomia sempre maggiore, allontanandosi dalla rappresentazione realistica.

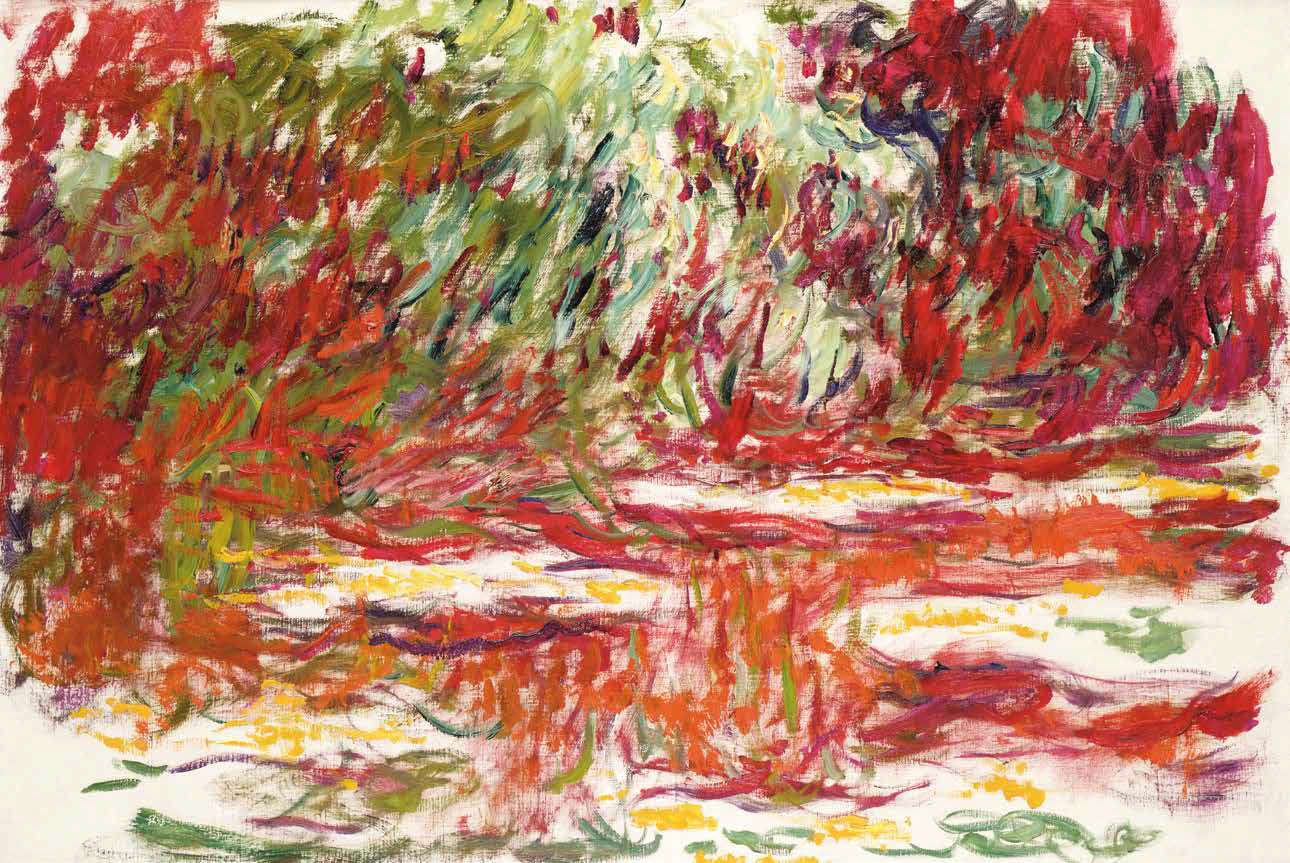

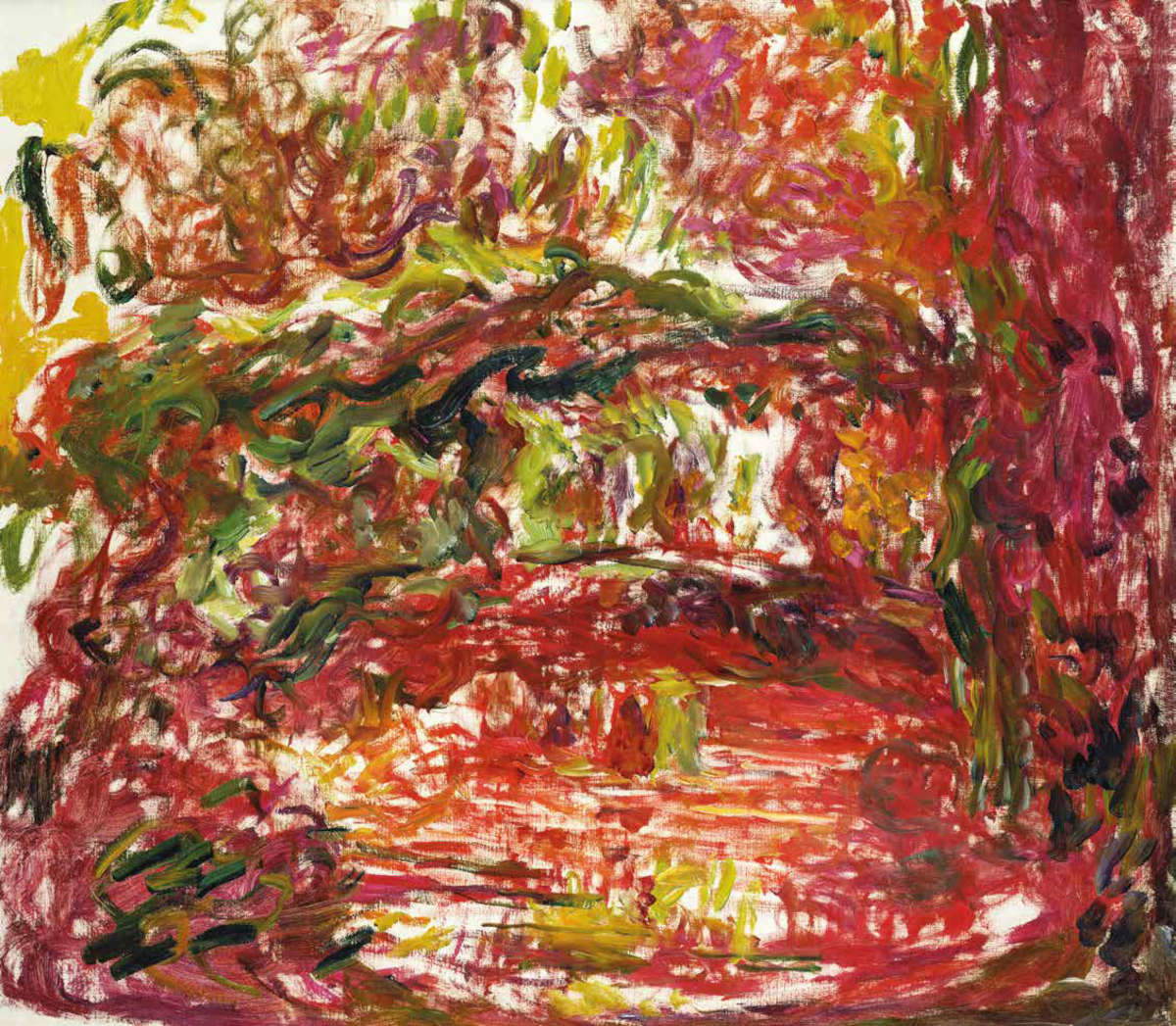

Anche la serie dei Ponti Giapponesi, sebbene rifletta l’ammirazione di Monet per maestri come Hokusai e Hiroshige, si distingue per la sua tendenza all’astrazione. In opere come il Ponte Giapponese del 1918-1919 circa, la fitta vegetazione e i piccoli tocchi di colore creano un vortice che dissolve la struttura del ponte. La luce, percepita dall’occhio malato dell’artista, filtra attraverso “finestre luminose”, come le ha definite Géraldine Lefebvre, che mescolano bianchi e gialli ai verdi e ai blu, trasformando il piccolo ponte in un’immagine che quasi si dissolve dentro quella “vegetazione straordinariamente densa”. In alcune delle ultime tele di questa serie, specialmente quelle più tarde, Monet gioca con il bianco della tela non coperto, e l’uso di rossi intensi è un indizio del progredire della cataratta e della visione alterata. Queste tele sono però tra le più visionarie di Monet, sia che l’artista si fosse prefissato di raggiungere questo obiettivo, sia che non lo fosse (la seconda ipotesi è la più probabile). Il punto tuttavia è che nell’immediato non fu capito: nel 1923, il mercante Joseph Durand-Ruel, osservando queste ultime opere, notò che Monet “non vedeva più nulla e non si rendeva più conto dei colori”.

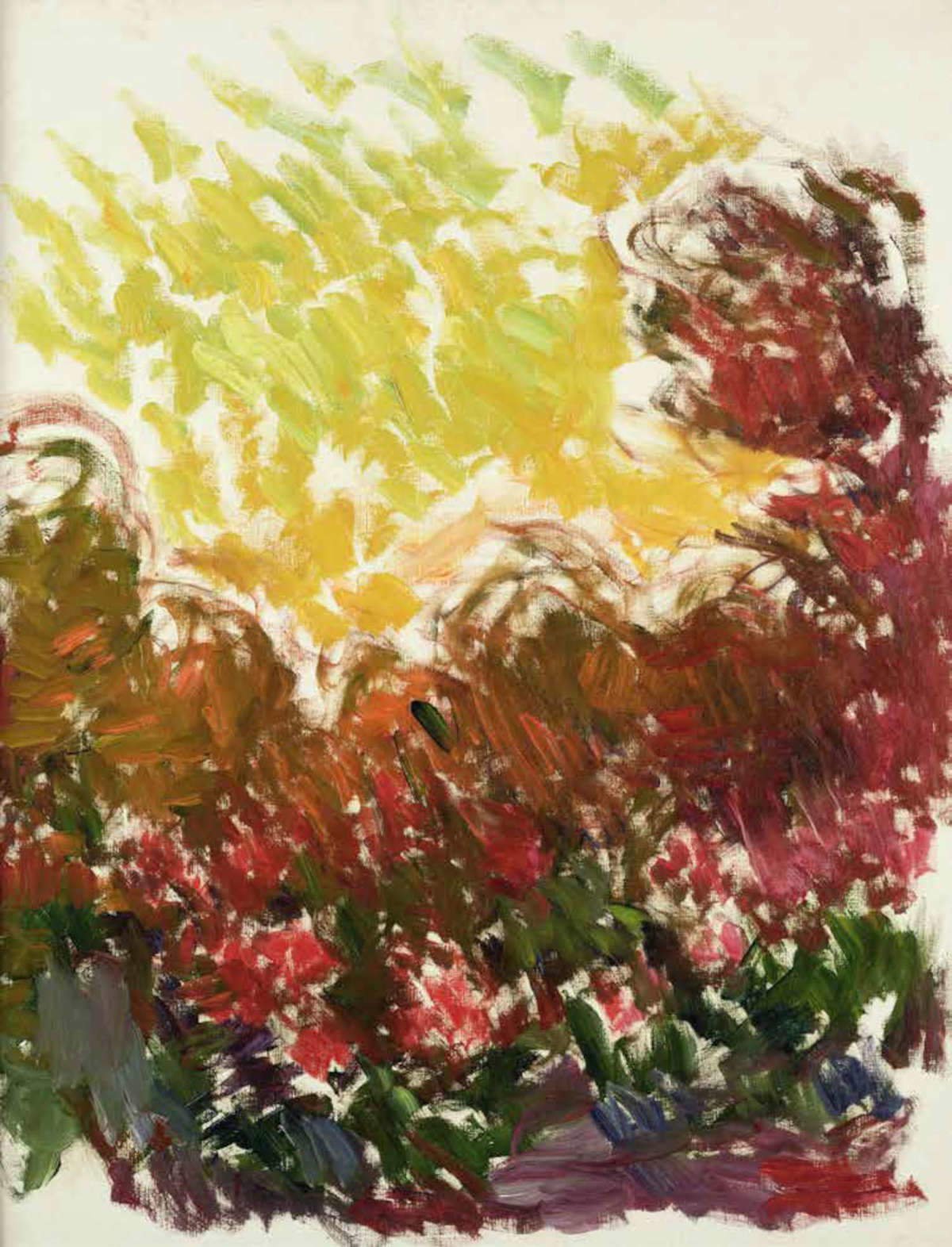

Alcune opere di straordinaria potenza, come il Viale delle Rose e il Giardino di Giverny che risalgono ai primi anni Venti, mostrano un’ulteriore evoluzione. Nel Viale delle Rose, gli archi di ferro del pergolato e la vegetazione riempiono completamente lo spazio, predominano i rossi e i verdi, le pennellate si sovrappongono con spessi strati d’impasto che creano un’immagine completamente disorientante, che non ha quasi più appigli con la realtà se non negli elementi che suggeriscono la struttura degli oggetti che Monet dipinge. Abbiamo lasciato l’osservazione e siamo entrati definitivamente nella visione del pittore, vediamo le cose come le vedeva Monet, con i suoi occhi malati. Nel Giardino di Giverny, Monet arriva anche a eliminare i dettagli realistici che pure erano ancora presenti nei dipinti realizzati in precedenza, mantenendo, scrive Lefebvre, solo “ampie masse cromatiche: i verdi, i rossi e i gialli diventano segni di una natura lussureggiante”. Sono opere quasi del tutto gestuali, opere che hanno perso quasi completamente ogni legame col reale, opere che raggiungono un’astrazione lirica senza precedenti. Queste opere, che Monet riteneva così personali da non aver mai esposto durante la sua vita, rivelano il lato più intimo del suo lavoro, e sono state una fonte di ispirazione fondamentale per l’arte del Novecento.

Diverse di queste opere si trovano oggi al Musée Marmottan-Monet e sono state esposte in buon numero a Padova, nella grande mostra su Claude Monet del 2024, curata Sylvie Carlier e Marianne Mathieu, occasione in cui s’è ribadito come questi suoi dipinti abbiano anticipato l’espressionismo astratto statunitense degli anni Cinquanta, tesi che è stata ampiamente sostenuta nel corso di una mostra tenutasi nel 2018 al Musée de l’Orangerie di Parigi (Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet, a cura di Cécile Debray). In premessa occorre sottolineare che la ricezione iniziale di queste opere fu spesso critica. Quando le Ninfee dell’Orangerie, che non erano neppure le opere più estreme di Monet sotto questo punto di vista, vennero inaugurate nel 1927, apparvero ormai arretrate in un’epoca che privilegiava da una parte il ritorno all’ordine e dall’altra la prosecuzione delle ricerche dedicate alle astrazioni geometriche. Molti critici le rifiutarono. Addirittura, nel 1939, Lionello Venturi scrisse che le “Nymphéas dell’Orangerie” sono “il suo errore artistico più grave”. Quasi nessuno poteva apprezzare questi dipinti, ha scritto la storica dell’arte Laurence Bertand Dorléac, “prima del 1945, senza temere il primato della sensazione sulla precisione del soggetto, che non è non più un oggetto particolare, ma la sua atmosfera, composta da una miriade di segni in movimento, una strana dinamica di vita al rallentatore, una macchina dei sogni. In altre parole, Monet era sfuggito alle peregrinazioni del periodo tra le due guerre e al ‘ritorno all’ordine’ nazionale in Francia”. Le sue opere più astratte ebbero però un successo postumo: “furono riscoperte dopo la seconda guerra mondiale […]. Dal 1914, il desiderio ossessivo di ‘costruire’ e ‘rappresentare’ era pari all’ansia di vedere tutto dirigersi verso il collasso, la dissoluzione e la distruzione nel caos della storia. Qualsiasi arte che si avvicinasse a questo pericolo molto reale non poteva che essere condannata. Dal 1945 in poi, gli artisti stessi risposero a questa lunga e oscura tendenza rimettendo al centro delle loro operazioni il gesto, il corpo, il caso, l’informale, la materia, la macchia, la poesia, l’imperfezione, la fragilità, la soggettività e l’esperienza fisica dell’arte, come altrettanti segni di liberazione. In questa nuova contesto, tutto ciò che era tanto dispiaciuto a Monet poteva essere correttamente valorizzato nel contesto della libertà di un’opera realizzata senza istruzioni”.

Solo negli anni Cinquanta, quindi, queste opere vennero considerate capolavori. Clement Greenberg, riferendosi alle Ninfee (nelle quali riconosceva un’opera cardine del XX secolo) nel 1957 descrisse i lavori dell’ultimo Monet come “un culmine dell’arte rivoluzionaria”, notando che Monet poteva essere considerato “uno ‘sperimentatore’ tanto audace quanto Cézanne”. Il suo “occhio ossessionato da una forma assolutamente ingenua di esattezza, ha finalmente reagito esigendo texture di colore che era possibile dominare sulla tela solo invocando le leggi autonome del materiale. In altri termini, la natura è servita da trampolino a un’arte quasi astratta”. Le opere tarde di Monet, dunque, non furono solo il testamento di un maestro dell’impressionismo, ma anche il preludio a nuove forme d’arte. Attraverso l’intensità della sua visione, l’audacia tecnica e la ricerca della sensazione pura, Monet gettò le basi per un linguaggio pittorico che, pur radicato nella natura, trascendeva la rappresentazione per avvicinarsi a un’astrazione lirica che avrebbe in qualche modo condizionato, seppur silenziosamente, il corso dell’arte moderna.

Il vero “risveglio” dell’interesse per l’ultimo Monet avvenne soprattutto grazie a uno sguardo esterno, quello degli artisti e dei critici americani. La riapertura delle sale dell’Orangerie nel 1952, dopo i danni subiti durante la liberazione di Parigi, fu un momento cruciale. André Masson, rientrato da New York, definì l’Orangerie come la “Cappella Sistina dell’impressionismo”, stimolando l’interesse degli espressionisti astratti. Paul Facchetti, organizzatore della prima mostra di Pollock a Parigi nel 1952, testimoniò come l’Orangerie fosse diventata una sorta di luogo di pellegrinaggio per gli artisti americani.

Fu in questo contesto che figure come Alfred H. Barr Jr., direttore del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, iniziarono a vedere in Monet un ponte tra il naturalismo del primo impressionismo e l’astrazione contemporanea. Nel 1955, il MoMA acquisì un grande pannello delle Ninfee, una scelta significativa che Barr giustificò notando come l’opera rispondesse al “rinnovato interesse dei giovani pittori di qui e altrove per le opere tardive dell’artista”. La critica americana, in particolare Clement Greenberg, inizialmente scettica nei confronti delle ultime opere di Monet per la loro assenza di struttura tridimensionale e la tendenza a ridurre la pittura a semplice texture del colore, rivide molto presto la sua posizione. L’emergere dell’Espressionismo Astratto, con artisti come Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko e Barnett Newman, permise l’emergere di un nuovo quadro interpretativo attorno alle opere di Monet. Questi artisti, con le loro opere che non avevano inizio, centro o fine, condividevano con l’ultimo Monet l’idea di una superficie pittorica estesa e non gerarchica. Greenberg stesso riconobbe nel 1955 il “paradosso” per cui un’arte come quella dell’ultimo Monet, “che a suo tempo soddisfaceva un gusto banale e faceva ancora fremere la maggior parte dell’avanguardia, si trova improvvisamente messa in evidenza e considerata per certi aspetti più avanzata del Cubismo”. Artisti come Sam Francis, Joan Mitchell e Philip Guston furono considerati eredi di Monet, e sebbene Guston negasse l’influenza diretta, veniva loro riconosciuta una sensibilità visiva che li legava inevitabilmente alle Ninfee. Sam Francis, tra gli altri, confessò che le opere di Giverny dell’ultimo Monet gli lasciarono un’impressione duratura: “Erano meravigliose, perché erano così libere, quasi come le pitture di un cieco”. Una sensibilità che non venne negata neppure da Ellsworth Kelly, che dichiarò apertamente di aver ricevuto da Monet una “influenza” tale da avergli ispirato “l’idea di poter realizzare un dipinto con un solo colore“. Kelly fu attratto dall’idea di ”dipingere la dimensione dei muri”.

L’impatto dell’ultimo Monet si fece sentire ovviamente anche al di qua dell’oceano Atlantico, e in particolare in Italia, dove le sue ricerche furono punto di partenza per i lavori di diversi artisti italiani degli anni Cinquanta. Il richiamo a Monet unì artisti di percorsi diversi: chi proveniva dall’astrazione più rigorosa, chi dal confine fra figurativo e astratto, chi dall’informale o da esperienze autonome. Fabrizio D’Amico, in un suo saggio, riconobbe in diversi artisti italiani legati alle ricerche sull’informale le suggestioni ricavate da Monet: artisti come Ennio Morlotti, Marco Gastini, Antonio Corpora, Renato Birolli, Pompilio Mandelli, Tancredi, fino ad arrivare addirittura agli anni Ottanta e Novanta con artisti come Mario Schifano (che del resto riprese direttamente le Ninfee) e Davide Benati. In questo intreccio di esperienze e sensibilità, il lascito di Monet si rivelò una fonte inesauribile di ispirazione, capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi.

Monet stesso, come detto, non si considerava un artista astratto; la sua ricerca era sempre ancorata alla trascrizione delle impressioni della natura, anche se ciò lo avrebbe portato, negli ultimi anni, dati i suoi problemi fisici, a quella visionaria fantasmagoria che anima le sue opere tarde. Opere che prefiguravano le esperienze dell’arte moderna, con una pittura che non era solo l’apice della sua ricerca impressionista, ma di fatto si configurava come un catalizzatore per le avanguardie del futuro, capace di diventare fonte d’ispirazione a decenni di distanza, come eredità di un artista che, pur mantenendosi fedele alla natura, ha spinto i confini della pittura fino a toccare la bellezza dell’informe e della pura sensazione.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.