Un nouveau morceau de la Rome paléochrétienne refait surface sous terre dans la banlieue sud de la capitale. Entre la Via Appia et la Via Ardeatina, dans la zone de la catacombe de Saint Calliste, une grande basilique funéraire de l’époque constantinienne, datant du IVe siècle, a été mise au jour. La découverte, d’une importance archéologique et historique exceptionnelle, est le résultat d’une recherche financée dans le cadre des fonds PRIN 2022 PNRR et menée par Vincenzo Fiocchi Nicolai et Lucrezia Spera, respectivement professeurs titulaires d’Archéologie chrétienne et d’Archéologie de l’Antiquité tardive au Département d’études littéraires, philosophiques et d’histoire de l’art de l’Université de Rome Tor Vergata.

La basilique identifiée, longue de 68 mètres et large de 29 mètres, présente un plan circulaire, c’est-à-dire que les nefs latérales se développent autour de l’abside, selon un modèle architectural répandu à l’époque constantinienne et rappelant la structure d’un cirque. Le site, propriété du Saint-Siège, se trouve à l’intérieur de la vaste zone funéraire de la catacombe de Saint Calliste, l’un des principaux complexes funéraires de la Rome paléochrétienne.

Selon les évaluations des archéologues, la basilique peut être datée des années 1430 ou 40 du IVe siècle, à l’apogée de l’époque constantinienne. Les éléments qui sont apparus, tant du point de vue structurel que par rapport au contexte environnant, semblent confirmer l’identification avec l’église mentionnée dans les sources anciennes en correspondance avec les tombes des saints Marc et Marcellianus, martyrs de la tradition chrétienne romaine. Cette basilique, selon les preuves documentaires, était encore un lieu de pèlerinage au VIIe siècle, signe de son importance cultuelle persistante.

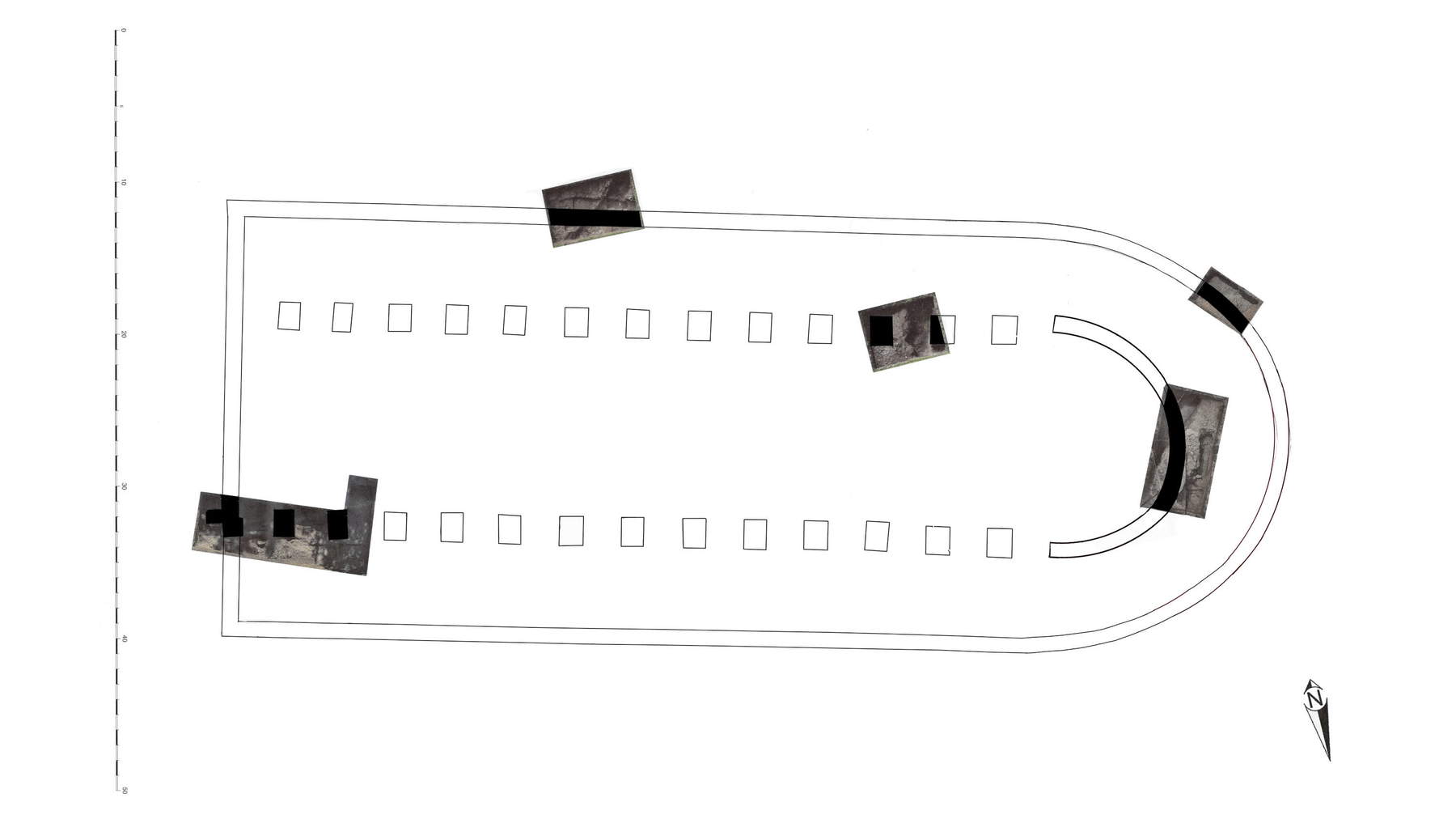

La découverte est le résultat d’une recherche méthodologiquement avancée, qui a intégré des techniques d’étude géophysique non invasives à des travaux d’excavation ciblés. Des outils de géoradar, de tomographie électrique et de magnétométrie ont été utilisés pour tracer la présence de structures souterraines sans altérer le contexte. Les données recueillies ont ensuite guidé les diagnostics réalisés aux points stratégiques du site, sur la base d’une concession accordée par le ministère de la Culture.

La recherche a été menée en collaboration avec l’Université de Tuscia et a été soutenue parItalferr, une société spécialisée dans les pratiques d’archéologie préventive. Un groupe de jeunes chercheurs et de doctorants de l’Université de Rome Tor Vergata a également participé aux activités, beaucoup d’entre eux ayant déjà été formés lors des fouilles menées dans la même zone au cours des années précédentes. Il s’agit donc d’une continuation idéale d’un long parcours d’étude et de formation dans le domaine, qui a commencé il y a plus de dix ans.

En effet, dans la même zone, Vincenzo Fiocchi Nicolai avait déjà dirigé une vaste campagne de fouilles entre 2006 et 2013 qui avait permis de mettre au jour une autre basilique de type similaire, également circiforme, fondée par le pape Marc en 336 après J.-C., le même pontife qui y a été enterré par la suite. Ce projet de recherche a impliqué activement des générations entières d’étudiants des cours de trois ans et de maîtrise en archéologie de l’Université de Rome, qui ont participé directement aux opérations de fouille et de documentation, y compris les relevés architecturaux, la compilation des fichiers stratigraphiques, le catalogage et l’analyse des matériaux trouvés.

Aujourd’hui, la nouvelle découverte ouvre de nouvelles perspectives non seulement pour la recherche académique, mais aussi pour l’enseignement universitaire. L’identification de la basilique permettra de planifier une nouvelle phase de fouilles archéologiques à laquelle pourront participer les étudiants des cours d’archéologie et les doctorants du département, leur offrant ainsi une opportunité concrète de formation sur le terrain dans un contexte historique de haut niveau. Il s’agit d’un retour à la pratique directe de l’archéologie, qui a déjà prouvé dans un passé récent qu’elle était un outil fondamental pour la croissance professionnelle des futurs archéologues.

La collaboration avec le laboratoire d’anthropologie du département de biologie de l’université de Rome Tor Vergata, dirigé par les professeurs Olga Rickards et Cristina Martinez-Labarga, apporte une contribution scientifique supplémentaire à la compréhension du site. L’analyse des inhumations trouvées dans le passé et de celles qui devraient émerger lors des futures fouilles pourrait fournir des informations importantes non seulement sur les pratiques funéraires de l’époque, mais aussi sur la composition démographique, les conditions sanitaires et les modes de vie des communautés chrétiennes actives dans la banlieue romaine au IVe siècle.

La découverte de la nouvelle basilique constantinienne représente donc un moment particulièrement important pour notre connaissance de l’archéologie chrétienne et de l’Antiquité tardive, et contribue à enrichir le panorama de l’ architecture funéraire monumentale dans la banlieue sud de Rome. Le contexte de la catacombe de San Callisto, où la découverte a eu lieu, est historiquement parmi les plus significatifs de la chrétienté romaine. Fréquentée depuis ses origines comme lieu de sépulture des martyrs et des papes, elle a connu une stratification architecturale et cultuelle continue au cours des siècles, devenant un point de référence pour les pèlerinages de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge. L’émergence d’une structure aussi nouvelle apporte des éléments précieux à la compréhension de l’évolution urbaine et religieuse de la région à l’époque constantinienne.

|

| Rome, découverte d'une grande basilique du IVe siècle entre la voie Appienne et l'Ardeatina |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.