Un nuovo tassello della Roma cristiana delle origini riaffiora dal sottosuolo del suburbio meridionale della capitale. Tra le vie Appia e Ardeatina, all’interno del comprensorio della catacomba di San Callisto, è stata scoperta una grande basilica funeraria di età costantiniana, risalente al IV secolo. La scoperta, di rilevanza archeologica e storica eccezionale, è il frutto di una ricerca finanziata nell’ambito dei fondi PRIN 2022 PNRR e condotta da Vincenzo Fiocchi Nicolai e Lucrezia Spera, professori ordinari rispettivamente di Archeologia cristiana e di Archeologia tardoantica presso il dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La basilica individuata, lunga 68 metri e larga 29, presenta una pianta circiforme, ovvero con le navate laterali che si sviluppano attorno all’abside, secondo un modello architettonico diffuso in epoca costantiniana e che richiama per struttura quella di un circo. Il sito, di proprietà della Santa Sede, ricade entro i confini della vasta area funeraria della catacomba di San Callisto, uno dei principali complessi sepolcrali della Roma paleocristiana.

Secondo le valutazioni degli archeologi, la basilica è databile agli anni Trenta o Quaranta del IV secolo, in piena età costantiniana. Gli elementi emersi, sia dal punto di vista strutturale sia in relazione al contesto circostante, sembrano confermare l’identificazione con la chiesa menzionata dalle fonti antiche in corrispondenza delle tombe dei santi Marco e Marcelliano, martiri della tradizione cristiana romana. Questa basilica, secondo le testimonianze documentarie, era ancora meta di pellegrinaggio nel VII secolo, segno della sua perdurante rilevanza cultuale.

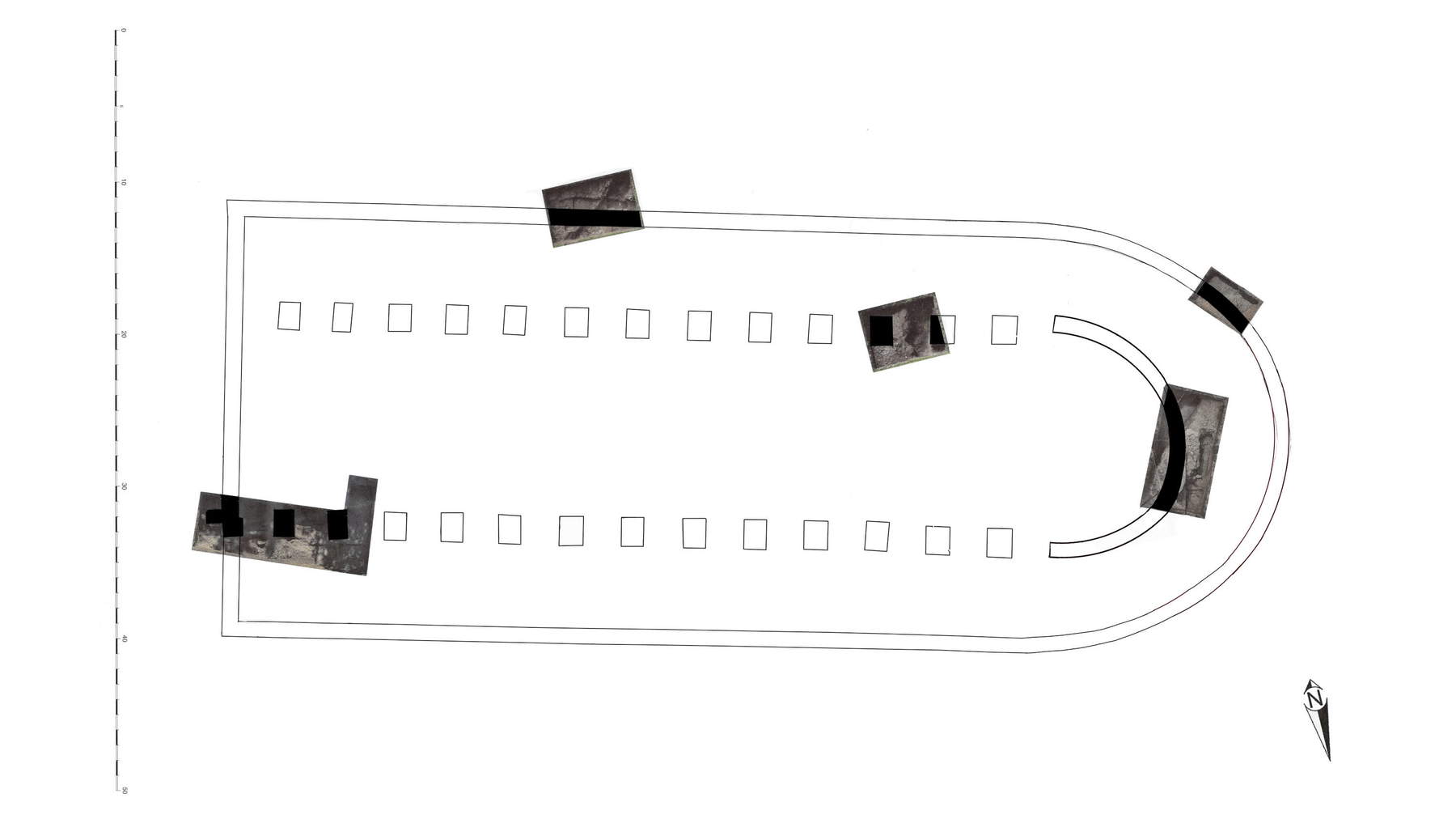

La scoperta è il risultato di una ricerca metodologicamente all’avanguardia, che ha integrato tecniche non invasive di indagine geofisica con interventi di scavo mirato. Sono stati utilizzati strumenti di georadar, tomografia elettrica e magnetometria, utili per tracciare la presenza di strutture sotterranee senza alterare il contesto. I dati raccolti hanno poi guidato i saggi diagnostici eseguiti in punti strategici del sito, condotti sulla base di una concessione rilasciata dal Ministero della Cultura.

La ricerca si è svolta in collaborazione con l’Università della Tuscia e ha potuto contare sul supporto tecnico dell’Italferr, azienda specializzata in pratiche di archeologia preventiva. Alle attività ha preso parte anche un gruppo di giovani studiosi e dottori di ricerca provenienti dall’Università di Roma Tor Vergata, molti dei quali già formatisi all’interno degli scavi condotti nella medesima area in anni passati. Si tratta dunque di una prosecuzione ideale di un lungo percorso di studio e formazione sul campo, iniziato oltre un decennio fa.

Infatti, nella stessa zona, Vincenzo Fiocchi Nicolai aveva già diretto tra il 2006 e il 2013 un’estesa campagna di scavo che aveva portato alla luce un’altra basilica di simile tipologia, anch’essa circiforme, fondata da papa Marco nel 336 d.C., lo stesso pontefice che vi fu poi sepolto. Quel progetto di ricerca coinvolse attivamente intere generazioni di studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale e magistrale in archeologia dell’ateneo romano, i quali furono direttamente impegnati nelle operazioni di scavo e documentazione, tra rilievi architettonici, compilazione di schede stratigrafiche, catalogazione e analisi dei materiali rinvenuti.

Oggi, il nuovo ritrovamento apre nuove prospettive non solo per la ricerca accademica, ma anche per la didattica universitaria. L’individuazione della basilica permetterà di programmare una nuova fase di scavi archeologici a cui potranno partecipare gli studenti dei corsi in archeologia e i dottorandi del dipartimento, offrendo loro un’opportunità concreta di formazione sul campo in un contesto storico di altissimo livello. Si tratta di un ritorno alla pratica archeologica diretta che ha già dimostrato, nel passato recente, di costituire uno strumento fondamentale per la crescita professionale dei futuri archeologi.

Un ulteriore contributo scientifico alla comprensione del sito arriva dalla collaborazione con il laboratorio di Antropologia del dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata, diretto dalle professoresse Olga Rickards e Cristina Martinez-Labarga. L’analisi degli inumati rinvenuti in passato e quelli che si prevede emergeranno nel corso dei futuri scavi potrà fornire importanti indicazioni non solo sulle pratiche funerarie dell’epoca, ma anche sulla composizione demografica, le condizioni sanitarie e gli stili di vita delle comunità cristiane attive nel suburbio romano nel IV secolo.

La scoperta della nuova basilica costantiniana rappresenta quindi un momento di particolare rilievo per la conoscenza dell’archeologia cristiana e tardoantica, e contribuisce ad arricchire il panorama delle architetture funerarie monumentali del suburbio sud di Roma. Il contesto della catacomba di San Callisto, dove è avvenuto il rinvenimento, è storicamente tra i più significativi del cristianesimo romano. Frequentata sin dalle origini come luogo di sepoltura di martiri e papi, ha conosciuto nei secoli una continua stratificazione architettonica e cultuale, divenendo un punto di riferimento per il pellegrinaggio tardoantico e medievale. L’emergere di una nuova struttura di tale portata aggiunge elementi preziosi alla comprensione dell’evoluzione urbanistica e religiosa dell’area nel periodo costantiniano.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.