L’espace austère de l’ancien Campo Boario à Rome, l’archéologie industrielle du pavillon B de l’abattoir Testaccio régénéré il y a quelques années en espace d’exposition d’art contemporain, acquiert - une fois de plus - une valeur symbolique dramatique en accueillant aujourd’hui, et jusqu’au 12 octobre, Spaces of Resistance. Sous le commissariat de Benedetta Carpi de Resmini, l’exposition prend la forme d’une seule grande installation cohérente sur la mémoire de la guerre en Bosnie. Et, dans l’obscurité de cette mémoire lointaine, elle éclaire les conflits actuels : des massacres de civils perpétrés par les Russes en Ukraine au massacre de la population palestinienne de Gaza par l’armée israélienne. Dans Spaces of Resistance, les projets visuels de Simona Barzaghi, Gea Casolaro, Romina De Novellis, Šejla Kamerić, Smirna Kulenović et Mila Panić trouvent des points de contact et des recoupements constants, selon le plan d’exposition conçu par la commissaire, autour de l’histoire, du paysage et du peuple de Bosnie, exactement trente ans après la fin de cette guerre fratricide au cœur de l’Europe, mais aussi exactement trente ans après le génocide de Srebrenica : 11 juillet 1995. Et c’est ainsi que l’ancien abattoir de Rome souligne, de ses puissantes colonnes de fonte noire, le souvenir endeuillé de l’ancienne usine de Potočari, devenue camp de soldats de l’ONU, puis transformée par les tortionnaires serbes en lager pour la population musulmane de Srebrenica.

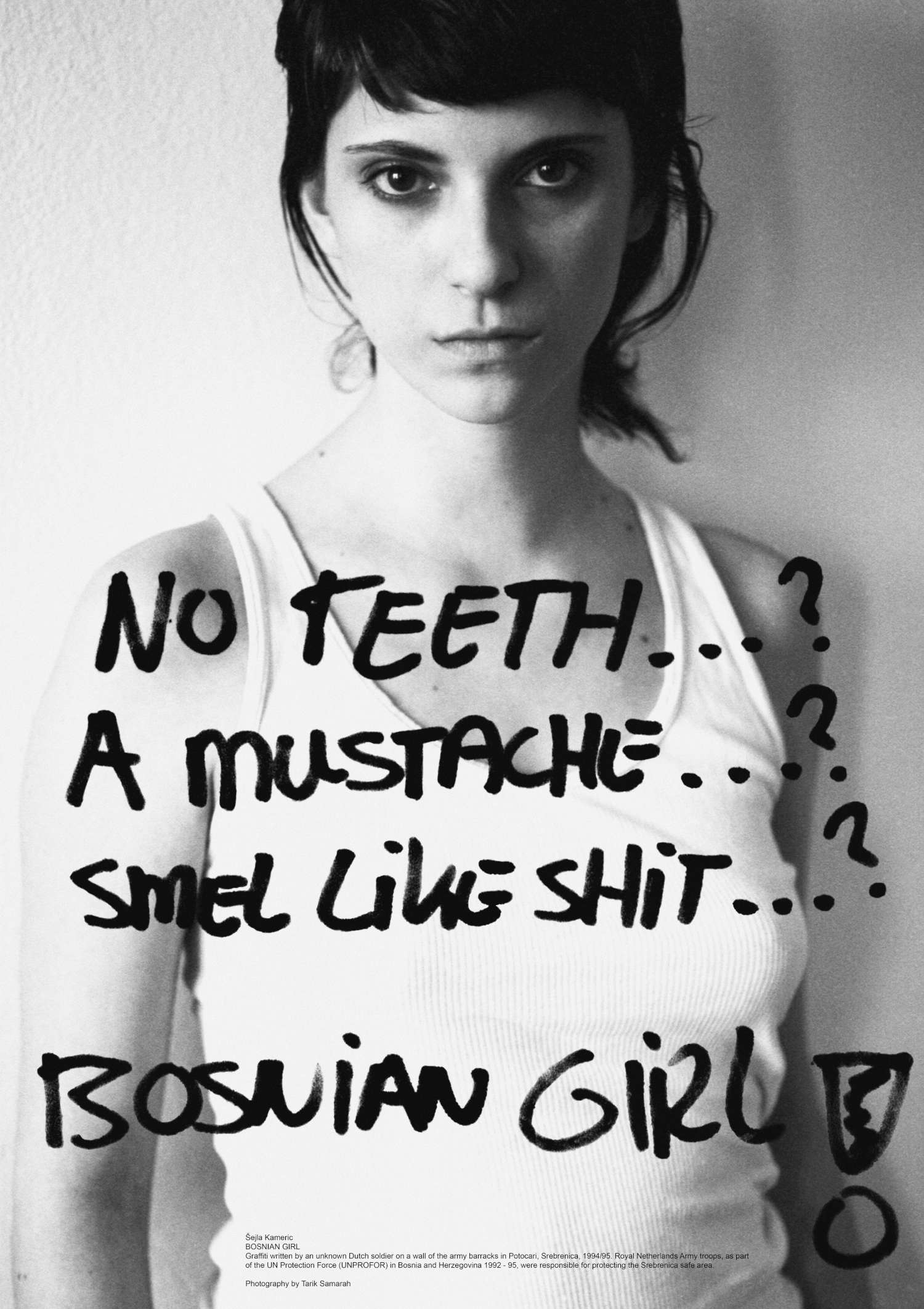

Sur les murs de ce bâtiment, alors qu’il s’agissait d’une caserne de l’ONU, un soldat néerlandais - le corps militaire qui n’a rien fait pour arrêter le génocide de milliers de musulmans par les Serbes - a également écrit des mots obscènes, sexistes et racistes à l’encontre des femmes bosniaques. Et ce sont ces mots que Šejla Kamerić, une survivante des massacres de Sarajevo, où elle est née en 1976, a utilisés pour son autoportrait Bosnian Girl de 2003. Son regard direct“, écrit la commissaire dans le catalogue (Kappabit edizioni), ”dénonce la complicité du regard masculin et transforme le corps offensé en un symbole de résistance et de mémoire collective". L’installation photographique est assurée par la galerie Tanja Wagner de Berlin. C’est dans la capitale allemande qu’en 2004 Šejla Kamerić (présente dans l’exposition avec 5 interventions au total) a réalisé l’action/provocation de Frei: imprimer le mot frei (libre) sur les mains de ceux qui sortaient des clubs. De ce geste - qui a remplacé le logo de la boîte de nuit par le mot utilisé par les nazis sur les portes des camps d’extermination (“le travail rend libre”) - sont restés les tampons en laiton. Ceux-ci, enfermés dans une vitrine transparente, comme s’il s’agissait d’un bijou, accueillent désormais le spectateur qui entre dans les Espaces de la Résistance.

À l’autre bout de la porte du pavillon B du Mattatoio, un espace culturel géré par l’Azienda Speciale Palaexpo de la municipalité de Rome, se dresse la montagne de terre qui constitue l’œuvre in situ de Smirna Kulenović, née à Sarajevo au plus fort du conflit en 1994. Down to Heart invite le visiteur à passer la tête dans l’un des trois trous de cette sorte de tumulus qui ressemble à un igloo. La tête dans le trou de terre, mais aussi en se tenant à l’extérieur des puits de son, on peut entendre les chants et les complaintes des vieilles femmes bosniaques. Et ce sont ces voix qui ont été retirées de la vidéo placée en face, A Seed for a Song (2025), dans laquelle le rituel de la danse féminine est accompagné d’inquiétants masques multicolores.

La proposition d’installation de Smirna Kulenović est précédée de deux salles en miroir, à droite et à gauche du Pavillon, où sont placés ses papiers et pierres de Silence of the Land (2024). Il s’agit de feuilles de cellulose et de couleurs fabriquées à partir de plantes (comme l’ortie ou l’églantier) cultivées sur la terre des charniers. Aucune image n’apparaît dans les monochromes, mais le fait de savoir que le matériau de l’œuvre est la terre qui a abrité les corps de tant de victimes irréprochables charge cet hommage à ceux qui ne sont plus là d’un silence religieux. Et la citation du titre du chef-d’œuvre de Jonathan Demme,Le silence des agneaux, ne fait que souligner la compassion pour le sacrifice de tant d’innocents, il y a trente ans et aujourd’hui.

La terre, entendue comme lieu d’origine mais aussi comme matière et matériau, domine le palimpseste de l’exposition. Preuve en est que la troisième femme bosniaque choisie par la commissaire pour structurer le parcours thématique et politique de Spaces of Resistance, la jeune Mila Panic (Brčko, 1991), participe au projet avec la vidéo Burning Field de 2017. Dans les cent minutes et plus de séquences en caméra fixe, un homme apparaît au loin, mettant le feu aux chaumes de son champ (le seul commentaire sonore est le crépitement de la flamme porté par le vent). Ce sont les terres agricoles de la famille Panic qui sont brûlées pour régénérer les cultures. Et cette pratique ancienne et courante trouve son pendant dans l’exposition, à travers une vidéo d’une simplicité désarmante, dans le jardin de fleurs du charnier évoqué dans l’ouvrage de Smirna Kulenović qui, auteur de Notre jardin familial en 2021, écrit dans le catalogue : “ Nous sommes assis sur un tapis, mangeant de la pita bosniaque dans un champ de fleurs d’un jaune éblouissant. Je dis à ma grand-mère : ’Les fleurs - elles sont trop fortes. Je vois des fantômes dans le sol”. Elle sourit, se débarrassant de ma peur enfantine. La guerre est finie, ma chérie“, murmure-t-elle. Quelques années plus tard, on me demandera d’identifier le corps de mon oncle, oublié, enterré sous notre champ de fleurs jaunes. Une fosse commune ? Ce n’est pas ici. C’est là que nous venons pique-niquer”.

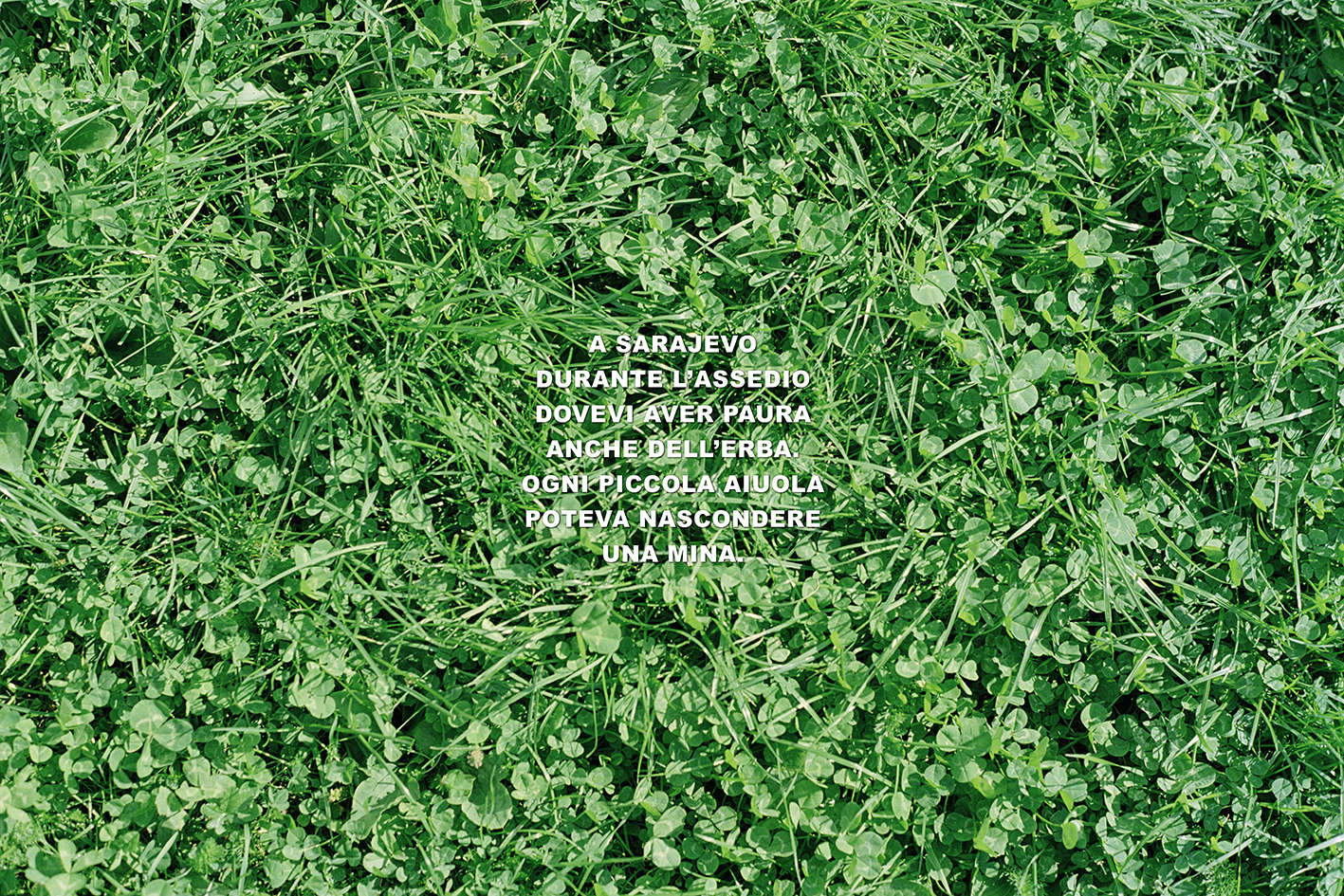

L’herbe sèche et brûlée de la vidéo de Mila Panic à la fin de l’exposition contraste avec l’herbe verte et urbaine photographiée par Gea Casolaro. Venu en Bosnie en 1998 pour participer à la Biennale des jeunes artistes d’Europe et de la Méditerranée, Casolaro, né à Rome en 1965, a notamment créé L’erba di Sarajevo#2 (Sarajevo Grass#2) : 60 feuilles de papier identiques qui, sur deux murs de l’Abattoir, répètent aujourd’hui la phrase entendue par les survivants de l’extermination et transcrite sur ordinateur : “À Sarajevo, pendant le siège, il fallait avoir peur même de l’herbe. Chaque petit parterre de fleurs pouvait cacher une mine”. La re-présentation de cette œuvre, datée de 1998-2025, semble signifier que cette alerte est toujours d’actualité, que le danger mortel rôde toujours, à des décennies mais aussi à quelques milliers de kilomètres de là.

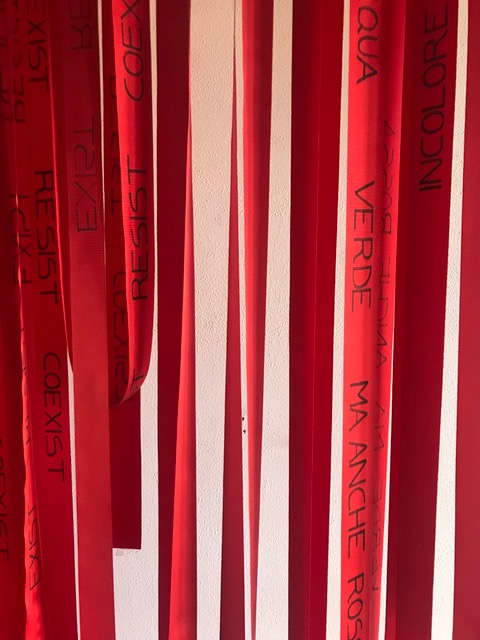

Casolaro n’est pas le seul Italien à avoir travaillé en Bosnie et pour la Bosnie. Simona Barzaghi, née à Milan en 1960 et auteur d’un long voyage le long de la Drina, le fleuve qui sépare la Bosnie-Herzégovine de la Serbie, l’a fait et le fait encore. Pour Barzaghi, qui “est impliquée dans des pratiques participatives en Bosnie-République Srpska, dans le but de réaliser des projets artistiques-culturels et interculturels avec des musées, des écoles, des associations, des camps de réfugiés et des groupes sociaux en situation de fragilité” (lit-on dans sa biographie), cette ligne fluviale qu’elle a parcourue en bateau en prélevant des échantillons d’eau dans des bidons transparents réunit en fait beaucoup de choses : la nature avant tout, les personnes et les idées. Cette expérience a été formalisée dans une gigantesque carte à parcourir avec les yeux et les sens, en suivant les lignes et en observant les vidéos et les photos dans lesquelles l’auteur engage les habitants dans un projet partagé, sans division. Le 2024 de Waterline , dominé par le rouge, avec la contribution conjointe des photos prises par Claudio Cristini et imprimées en noir et blanc dans un reportage riche en évocations, est un hymne à la joie dans un contexte, celui de l’exposition, dominé par des images problématiques, des souvenirs terribles et des prédictions sombres sur le temps présent.

Face à la géographie humaine et fluviale de Barzaghi se trouvent deux grandes installations réalisées par la troisième Italienne, Romina De Novellis, 53 ans, originaire de Naples. “Anthropologue et artiste visuelle active à Paris depuis 2008”, De Novellis est présente au Mattatoio avec une performance, réalisée sur place et désormais documentée par une vidéo, intitulée Na Cl O (2015-25), la formule chimique de l’hypochlorite de sodium, l’ingrédient actif de l’eau de Javel, qui “rappelle le désir moderne de désinfecter, de blanchir, d’effacer toutes les traces”. Et la performeuse a lavé le sol avec des morceaux de tissu aux couleurs du drapeau de la Bosnie. Dans la vidéo-installation Si tu m’aimes, protège-moi, l’anthropologue et ancienne danseuse napolitaine apparaît en train de boucher les oreilles d’une poule, après s’être bouché les siennes, selon l’ancienne croyance populaire qui veut que les bruits forts, comme les coups de feu ou les détonations, rendent stérile. “Un geste minimal, délicat et apparemment anachronique”, écrit Benedetta Carpi De Resmini à propos du projet de De Novellis. "Mais c’est précisément dans cette tendresse ancestrale que se manifeste une action radicalement politique.

À l’heure des bombes “intelligentes”, des missiles mortels et des drones explosifs, "protéger sa fertilité (de l’ovaire, nda) devient ainsi un acte de soin et de survie, une manière de résister à la normalisation de la violence", suggère la commissaire d’exposition. La vidéo de De Novellis est d’ailleurs placée dans un enclos fait de bottes de foin, imitant une ferme, où apparaît une véritable fontaine en action - et nous sommes devant la Drina de l’installation Waterline. L’eau jaillit non pas de n’importe quelle sculpture mais, comme dans les sarcophages classiques transformés en fontaines, de la structure où l’on tue habituellement les poules. Le symbole par excellence de la vie et de la régénération prend ainsi forme et mouvement.

L'auteur de cet article: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.