Depuis des décennies, ils figurent parmi les plus grands noms de l’art contemporain mondial. Icônes du marché, protagonistes de ventes aux enchères record, célébrés dans les musées et les biennales, poursuivis par les collectionneurs et les conservateurs. Chacun avec un univers reconnaissable : Jeff Koons et l’hyperlucidité du désir, Damien Hirst et la mort comme spectacle, Takashi Murakami et la surface scintillante du pop japonais, KAWS et l’esthétique du jouet élevée au rang d’art, JR et le street art à visage humaniste. Mais aujourd’hui, dans une époque de plus en plus attentive à la complexité, à l’urgence sociale et à la profondeur de la pensée artistique, quelque chose se fissure. Ces artistes convainquent-ils encore ? Parlent-ils vraiment au présent ? Ou sommes-nous face à un art qui a cessé de s’interroger et qui se contente de se reproduire ? Est-il possible que, tout en restant “pertinents” pour le marché, ils aient perdu l’élan vital qui rend une œuvre vraiment nécessaire ?

Jeff Koons est le cas exemplaire d’un artiste qui a définitivement fusionné l’art et le marché. Ses œuvres, célèbres pour leurs surfaces miroitantes, leurs couleurs hyper-saturées et leurs proportions de jouets, ont envahi les musées, les fondations, les hôtels et les aéroports, devenant les symboles d’une esthétique postmoderne basée sur l’excès et le spectaculaire. Mais aujourd’hui, cette même esthétique commence à montrer ses limites. Ses chiens ballons, ses cœurs géants, ses Gazing Balls semblent plus proches du langage du design décoratif que d’une véritable opération critique. L’ostentation d’une “beauté vide”, qui dans les années 1980 pouvait sonner comme une provocation, apparaît aujourd’hui comme une formule répétée. L’exposition parisienne à Versailles (2008) avait fait sensation ; la récente exposition à Doha (2021), en revanche, est passée presque inaperçue. Koons a peut-être relevé son défi : il a montré que l’art peut être un pur objet de consommation. Mais c’est précisément pour cette raison que son travail risque aujourd’hui d’être tout sauf de l’art vivant.

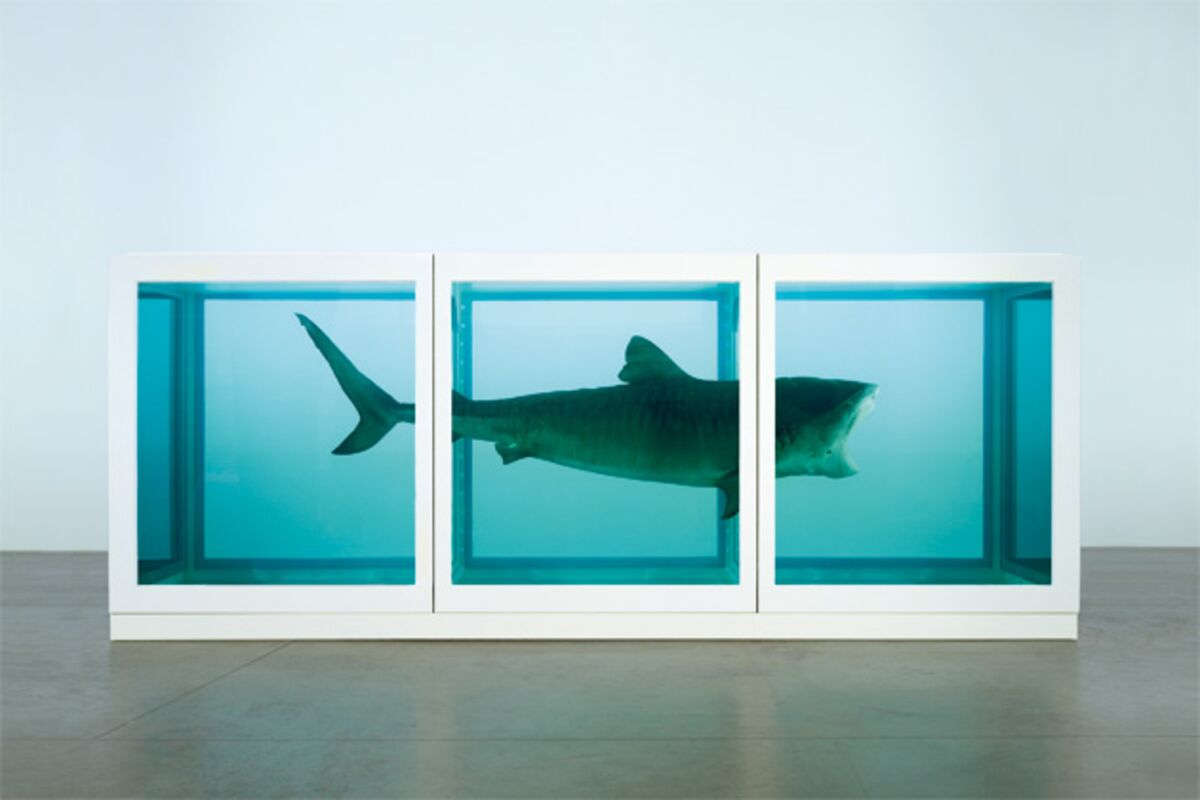

Si Koons est le champion du désir brillant, Damien Hirst est le maître du memento mori transformé en spectacle. Du requin dans le formol(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living) au crâne serti de diamants(For the Love of God), son art a toujours joué avec l’obsession de la mort, de la décomposition, de la valeur. Mais combien de fois peut-on répéter le même concept? Ces dernières années, Hirst a multiplié les mises en scène : papillons, cabinets, pointillisme à la Spot Paintings, et surtout la colossale mise en scène de Treasures from the Wreck of the Unbelievable (2017), fausse découverte archéologique recréée avec des moyens hollywoodiens, critiquée pour son auto-agrandissement dépourvu de contenu réel. Même le projet NFT The Currency, avec lequel il a brûlé des milliers de dessins pour “réfléchir à la valeur”, a semblé relever davantage d’uneopération marketing que d’un geste authentique. Ce qui reste de Hirst aujourd’hui, c’est plus la signature que l ’œuvre. Le système l’adore, mais le public le plus observateur commence à se poser des questions : est-ce encore de l’art ou un exercice de pouvoir ?

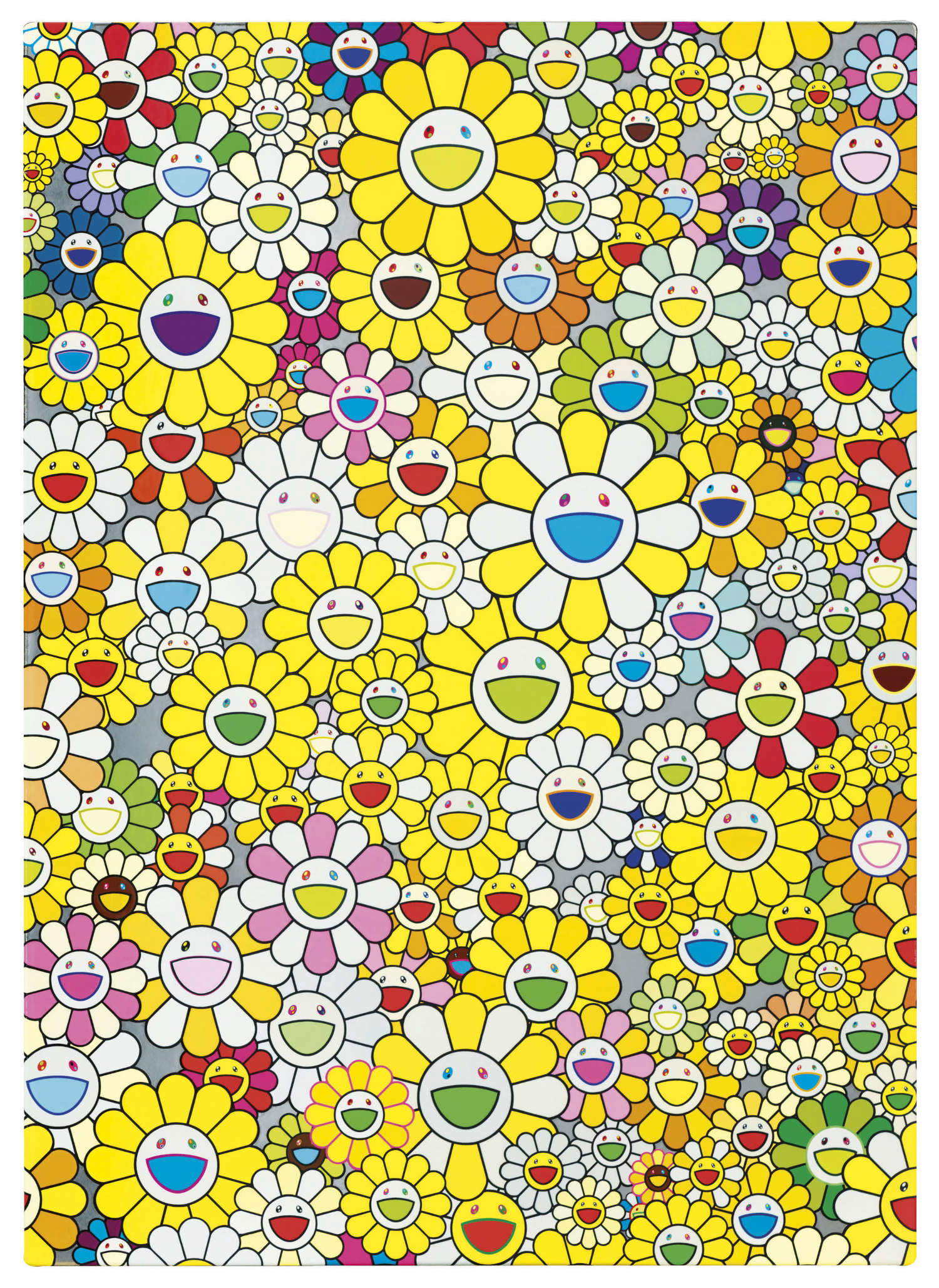

Murakami a contribué à amener l’esthétique japonaise au cœur de l’art mondial. Son style Superflat, dans lequel il fusionne manga, spiritualité bouddhiste, anime et tradition japonaise, a redéfini la frontière entre haute culture et culture pop. Mais depuis combien d’années voyons-nous les mêmes sourires stylisés, les mêmes fleurs colorées, les mêmes personnages en deux dimensions ? On a l’impression que Murakami est passé du statut d’artiste radical à celui de producteur de marchandises. Des collaborations avec Louis Vuitton à celles avec Billie Eilish, en passant par les baskets et NFT, son univers s’est élargi à vue d’œil. Mais la prolifération de l’image a soustrait la complexité au contenu. Le message s’est dissous dans la décoration. Certes, le langage est reconnaissable, puissant, commercial. Mais où est passée la charge critique ? La réflexion sur le traumatisme atomique, sur l’histoire culturelle japonaise, sur la consommation visuelle ? Aujourd’hui, Murakami semble plus intéressé par la production de mascottes mondiales que par des œuvres qui interrogent la réalité.

KAWS (Brian Donnelly) est le cas le plus emblématique du passage de l’art à la marque. Né comme artiste de rue, il s’est fait connaître pour ses réinterprétations de personnages pop, Mickey Mouse, Bob l’éponge, Les Simpson, avec des yeux en X et des postures mélancoliques. À partir de là, son ascension a été fulgurante : expositions dans des musées, sculptures géantes, collaborations avec Dior, Nike, Uniqlo, Samsung. Le problème ?L’œuvre est toujours la même. Les dimensions, les matériaux, les couleurs changent, mais la figure, le Compagnon, reste identique, comme un logo. Il n’y a pas d’évolution, pas de transformation, ni conceptuelle, ni formelle. Il n’y a que des multiplications. Dans un monde où l’art devrait questionner l’unicité et l’identité, KAWS produit des objets réplicables, désirables, mais sans aucun risque. Artiste ou designer de luxe ? Ses œuvres séduisent les collectionneurs parce qu’elles semblent rassurantes, familières, vendables. Mais c’est précisément cette prévisibilité qui mine leur valeur critique.

JR est peut-être le cas le plus paradoxal : un artiste qui se présente comme socialement engagé, mais qui réalise souvent des projets inoffensifs. Ses grandes photographies collées dans les quartiers populaires, dans les camps de réfugiés, sur les murs des villes ont pour ambition de “donner une voix” à ceux qui n’en ont pas. Mais le langage est toujours le même : des visages en noir et blanc, des agrandissements émotionnels, des messages universels. Le résultat ? Des œuvres visuellement fortes, mais dépourvues d’analyse. Il n’y a jamais de véritable conflit ou de dénonciation. L’humanité que raconte JR est générique, pacifiée, “belle” au sens le plus rhétorique du terme. Même ses projets les plus ambitieux, comme Inside Out ou l’image sur la façade du Louvre, apparaissent comme des gestes symboliques sans impact réel. À une époque d’inégalités structurelles, de tensions géopolitiques et de crise environnementale, il est normal que l’art aille au-delà de l’émotion facile. Et JR, tout en déclarant son intention de faire de l’art “pour tout le monde”, semble construire des récits simplifiés, adaptés à Instagram et à un public qui cherche des confirmations, pas des questions.

Koons, Hirst, Murakami, KAWS, JR : des artistes aimés, célébrés, des best-sellers. Mais aujourd’hui plus que jamais, ils semblent vivre dans le reflet de leurs icônes. Ils ont créé une esthétique reconnaissable, efficace, mais souvent cristallisée. La force initiale s’est transformée en routine. L’innovation s’est transformée en répétition. La rupture s’est transformée en style.

Il ne s’agit pas de nier leur rôle historique, ni de désavouer leur talent. Mais il est légitime de se demander s’ils repoussent encore les limites de l’art ou s’ils se contentent de gérer leur capital symbolique. Ou gèrent-ils simplement leur capital symbolique? Dans un paysage où de nouvelles générations d’artistes mettent en avant des pratiques ancrées dans des territoires, des conflits, des corps et des histoires personnelles, le modèle de la superstar mondiale semble de plus en plus fatigué. L’art a besoin de vitalité, pas de revenus. De risque, pas de marketing. Il est peut-être temps que le système s’en rende compte.

L'auteur de cet article: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.