Lucio Fontana (Rosario, 1899 - Comabbio, 1968), bien que reconnu internationalement surtout pour ses Cuts (ou, pour être plus précis, les Waits), a en réalité consacré une partie prédominante de son activité créatrice à la céramique, un médium expressif qu’il a radicalement transformé au cours de plus de quatre décennies. La production céramique de Fontana (explorée pour la première fois en profondeur à l’occasion de l’exposition Mani-Fattura : le ceramiche di Lucio Fontana, à la Peggy Guggenheim Collection de Venise du 11 octobre 2025 au 2 mars 2026, sous la direction de Sharon Hecker) compte plus de deux mille pièces et accompagne Fontana tout au long de sa carrière, depuis ses premières expériences en Argentine jusqu’aux années de l’essor économique de l’Italie. L’argile, avec ses possibilités matérielles infinies, est devenue pour l’artiste un terrain privilégié d’expérimentation continue.

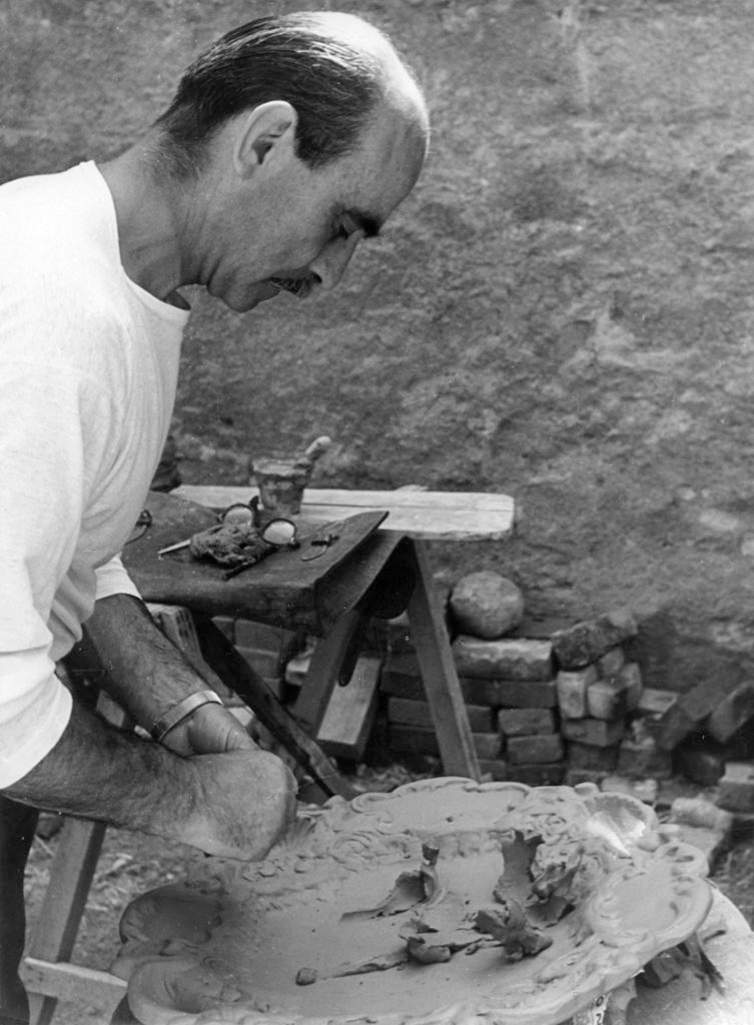

Bien que Fontana travaille intensément l’argile, il se définit dès 1939 comme un sculpteur et non comme un céramiste. Cette position reflétait son intention de surmonter la marginalisation historique de la céramique, traditionnellement associée à l’artisanat plutôt qu’à l’art “pur”. Son œuvre en céramique va du minuscule au monumental et embrasse un large éventail de sujets : figures humaines, créatures marines, arlequins, guerriers, thèmes sacrés (tels que les séries du Crucifix et de la Vierge à l’enfant) et formes abstraites. Cette extraordinaire capacité de mutation et de fluidité entre différents styles, du figuratif archaïque au dynamisme presque baroque de son premier Spatialisme, n’est pas accidentelle, mais, selon Sharon Hecker, peut être lue comme une profonde stratégie de résistance psychologique forgée par le traumatisme subi sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale (il était l’un des fameux “boys of ’99”). L’argile, avec ses règles séculaires et son processus de travail intrinsèquement collaboratif (en particulier avec l’atelier Mazzotti d’Albisola), fournit à Fontana une base de stabilité et d’enracinement, contrebalançant l’excitation générée par l’imprévisibilité du feu. La céramique devient alors, comme le définit Duilio Morosini, son “autre moitié” ou sa “seconde âme”, un élément essentiel et générateur de sa vision artistique. C’est à travers ce médium que Fontana a pu explorer les concepts d’espace, de temps et de matière d’une manière plus intime et tactile, anticipant et concrétisant les idées de ses Concepts spatiaux. Voilà pourquoi Lucio Fontana est un génie de la céramique.

La décision de Lucio Fontana de se consacrer à l’art et, en particulier, au modelage de l’argile, a été profondément influencée par l’expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, comme il l’a lui-même reconnu. Engagé comme volontaire, Fontana a vécu pendant deux ans l’horreur des champs de bataille du Karst et en a rapporté un sentiment de tourment durable. De retour en Argentine en 1922, c’est le besoin d’exprimer les “réactions” provoquées par la guerre qui le pousse vers l’art. L’argile, avec sa matérialité immédiate, devient presque une bouée de sauvetage, à tel point qu’en 1947, écrivant à son ami Tullio d’Albisola, il la considère comme un choix crucial, placé entre “le suicide et le voyage”, espérant qu’elle lui donnera le “sentiment d’être encore un homme vivant”.

Sa première œuvre céramique déclarée, la Danseuse Charleston (1926), bien que réalisée en plâtre peint pour simuler la céramique polie, souligne l’importance symbolique que l’artiste a attribuée à ce matériau dès le début. À l’instar d’œuvres comme Figures noires (1931), Fontana entame une recherche basée sur des figures archaïques, organiques et “primitives” en terre cuite et en plâtre, marquant unerupture avec la sculpture académique et le travail du marbre appris auprès de son père et maître Adolfo Wildt. L’abandon de la sculpture classique au profit du modelage permet un geste plus intuitif et expressif. Ses premières terres cuites, caractérisées par une forme austère, souvent non émaillées et cuites à basse température, témoignent déjà d’une dynamique entre figuration et abstraction. Cette approche répondait au désir de renouveau de l’après-guerre, et l’argile était le médium idéal pour donner forme à ce nouvel horizon artistique.

L’un des piliers du génie céramique de Fontana est sa collaboration étroite, durable et complexe avec le district céramique d’Albissola, en particulier avec l’atelier de la famille Mazzotti, où l’artiste a travaillé assidûment pendant plus de deux décennies à partir de 1936. Il ne s’agissait pas d’une simple externalisation de la production : le chercheur Luca Bochiccio explique que la collaboration avec l’usine fondée par Giuseppe Mazzotti s’est poursuivie dans le temps pour un ensemble complexe de raisons artistiques, humaines, culturelles et technico-procédurales (“Les raisons de cette prédominance”, écrit Bochicchio, “ne sont pas seulement à chercher dans la supériorité technique et productive de Mazzotti, historiquement reconnue et documentée, par rapport aux autres fabriques artisanales de la région, car il faut en fait considérer et reconstruire les termes des relations humaines, de l’assonance idéologique, poétique et expérimentale qui caractérisait le rapport entre l’artiste et l’artisan”). La rencontre ultérieure avec Tullio d’Albisola (Tullio Mazzotti), céramiste futuriste, artiste et contemporain, s’est avérée cruciale, car Tullio a favorisé un environnement ouvert au dialogue, agissant en tant que complice et mentor dans la carrière de Fontana en tant que sculpteur en céramique.

Au milieu des années 1930, la production céramique de Fontana subit une transformation radicale, passant des austères terres cuites des débuts à une phase caractérisée par une explosion de vie, avec des œuvres inspirées de la flore et de la faune marines, souvent émaillées de couleurs vives. Cette période, qui inclut son séjour à la Manufacture de Sèvres en 1937, a été résumée par l’artiste comme la création de “tout un aquarium pétrifié et brillant”.

Fontana explore la fusion de l’abstraction et du réalisme, en travaillant sur différentes échelles (du monumental au petit) et sur des textures variées. L’artiste a puisé dans un répertoire de sujets aquatiques, produisant des sculptures telles que le célèbre Crocodile (1936-1937) et les Chevaux de mer (1936), souvent présentés par paires pour souligner les affinités et les différences, un jeu de variations qui se manifeste également dans l’utilisation de glaçures divergentes, telles que le noir profond et le rose vif. Dans les natures mortes, Fontana subvertit les attentes chromatiques : une poire blanche avec une tige dorée et une banane dorée brillante créent une dissonance intentionnelle entre la forme organique et la surface artificielle, intensifiant le dialogue entre l’altérité et l’identité. Cette tendance à la répétition, au dédoublement et à la variation formelle n’était pas seulement un expédient esthétique, mais servait aussi de stratégie psychologique pour faire face au poids de ses expériences de guerre. La maîtrise technique de Fontana a également permis la fusion de la nature et de l’art : en témoigne Conchiglie (Mare) (1935-1936), une œuvre en argile réfractaire dans laquelle l’artiste a apprécié l’incorporation de véritable mousse à la surface, créant un effet d’intégration spontanée à l’environnement.

La grande révolution que Fontana a introduite dans la céramique a surtout consisté à faire de celle-ci le support idéal pour jeter un pont entre les expériences artistiques qui ont marqué son évolution, en particulier l’héritage futuriste et baroque, et sa théorie fondatrice du spatialisme : dans ce projet, le mouvement est devenu la véritable clé de la révolution. Travaillant dans le Milan du futurisme et en contact étroit avec Tullio d’Albisola, céramiste futuriste, Fontana a abordé le matériau avec une vive urgence. L’argile malléable incarne parfaitement les principes du Manifiesto blanco (1946), que Fontana a signé en Argentine : une œuvre clé dans laquelle il affirme que la matière n’existe que dans le mouvement et que l’existence, la nature et la matière sont une unité qui se développe dans l’espace et le temps.

Pour Fontana, l’argile est intrinsèquement ouverte à l’instant et au changement. En même temps, son langage plastique se nourrit de l’esthétique baroque : le mouvement tourbillonnant de l’argile, l’excès de matière et les gestes qui créent des plis profonds révèlent une spatialité baroque. Cette fantaisie dynamique et cette tension spatiale étaient déjà un thème important, qui distinguait son Spatialisme (qui était “inorganique” et pur geste abstrait) du dynamisme des premiers futuristes. Fontana a toujours cherché à transcender l’art en brisant les limites bidimensionnelles de l’image. Ses sculptures en céramique, depuis les années 1930, sont considérées comme les précurseurs d’un art qui privilégie le contact direct avec la matière. Ses œuvres, qualifiées de “volontairement anachroniques”, fusionnent la tradition ancienne de la céramique avec des réflexions sur l’infini, typiques de sa pensée spatialiste. La céramique a permis à Fontana de développer un langage qui n’est ni de la peinture ni de la sculpture, mais un art qui utilise les couleurs à travers l’espace.

Les céramiques de Fontana ont également été un atelier crucial pour ses Concepts spatiaux, notamment à travers la série de trous, un geste qui modifie la surface pour explorer la dimension spatiale et conceptuelle. Dès 1949, Fontana réalise ses premiers trous sur différentes surfaces, dont la terre cuite. L’artiste considérait ces perforations comme ses “idées”, un acte de “sensualité du geste” qui déchire ou coupe la surface lisse du matériau. Ces innombrables trous, souvent organisés en spirales ou en constellations, font référence à l’aspect atomique de la matière et, plus généralement, au cosmos et à la conquête de l’espace, thèmes qui le fascinent.

Cette recherche s’étend aux imposantes terres cuites sphériques de la série Nature (commencée en 1959), qui présentent des entailles ou des trous profonds, inspirés des premières images de cratères lunaires. Dans les œuvres céramiques des années 1950, comme les Spatial Ceramics (1953) ou les Spatial Concepts, Fontana utilise l’argile pour aborder directement les principes fondamentaux de la sculpture moderne, en travaillant avec des masses rugueuses, massives et incisées de manière irrégulière. L’artiste voulait aller “au-delà du mur”, en utilisant les trous et les coupures non pas comme de simples décorations, mais comme des effets qui activaient de nouveaux espaces et invitaient le spectateur à une participation émotionnelle totale. Le geste de la perforation, de la déchirure ou de la gravure, dépasse la distinction entre sculpture et peinture, transformant le matériau en une nouvelle dimension expressive qui acquiert une résonance matricielle. L’art, dans cette perspective, est perçu comme une présence totale, un nouveau dialogue avec la matière.

L’œuvre céramique de Fontana se caractérise par un retour constant à ses origines, par l’exploration du processus même de la création artistique en tant que geste primordial, presque rituel. Les œuvres intitulées Pane (Pain), par exemple, sont des panneaux rectangulaires piqués qui font référence non seulement à la nourriture, mais aussi au “panetto” ou “pain” (terme dialectal d’Albisola) qui désigne la plaque d’argile initiale, prête à être coupée et formée en boules. De même, les sculptures sphériques et ovoïdes de Nature (1959-1960) symbolisent le commencement et la genèse, à travers des actes élémentaires tels que la division en deux, la division, la coupe et le perçage, qui rappellent l’image d’une cellule ou d’un atome en train de se diviser.

Dans ses dernières œuvres en terre cuite, souvent dépouillées d’émaux et de décorations, Fontana a intentionnellement laissé des traces visibles de manipulation : empreintes digitales, torsions et incisions. L’importance accordée au geste manuel et à la matérialité brute est cohérente avec son rejet de la technique et des céramiques perçues comme fragiles ou kitsch. Fontana cherchait plutôt à développer la condition originelle de l’humanité, en invoquant les gestes de nos ancêtres préhistoriques, guidés par le pouvoir suggestif du rythme. La poterie, avec son besoin de moulage, était le véhicule parfait pour enregistrer l’énergie du geste dans l’instant.

Le génie de Fontana s’est également distingué par son intégration constante et fructueuse avec le monde de l’architecture et du design, élevant la céramique du statut d’objet d’art pur à celui d’élément essentiel du tissu urbain et du mobilier moderne. Dès les années 1930, Fontana a collaboré avec des personnalités telles que Luciano Baldessari, Luigi Figini et Gino Pollini. Après la Seconde Guerre mondiale, Fontana participe activement à la reconstruction de Milan, période durant laquelle la céramique devient le matériau de prédilection, et réalise des installations permanentes pour des bâtiments publics et privés en collaboration avec des architectes tels que Marco Zanuso et Roberto Menghi : les frises en grès de la façade de Via Senato (1947) et le bas-relief Battaglia (1948) en céramique polychrome et fluorescente pour le cinéma Arlecchino sont remarquables.

En tant que produit semi-industriel, la céramique s’est avérée être un complément idéal au modernisme. Outre les pièces installées in situ et les frises (comme celles des grilles de Via Lanzone), Fontana se consacre au design en série : il collabore avec l’entreprise Gabbianelli pour la production de poignées en céramique polychrome et, dans le cadre d’un projet important avec Roberto Menghi pour Fontana Arte, il réalise des socles sculpturaux en grès cérame pour des tables avec des plateaux en cristal. Ces œuvres le consacrent comme un artiste capable de concilier l’autorité du geste artistique avec les exigences fonctionnelles et de production en série, en adhérant à la vision de Gio Ponti selon laquelle l’art n’est ni “pur ni appliqué”, mais simplement “l’art là où il est”.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.