Lo spazio austero dell’ex Campo Boario di Roma, l’archeologia industriale del Padiglione B del Mattatoio di Testaccio rigenerato da anni in spazio per mostre d’arte contemporanea, acquista – di nuovo – un drammatico valore simbolico ospitando adesso, e fino al 12 ottobre, Spazi di resistenza. Curata da Benedetta Carpi de Resmini, l’esposizione si presenta come un’unica, grande, coerente installazione sulla memoria della guerra in Bosnia. E, nell’oscurità di quel ricordo lontano, getta una luce sui conflitti attualmente in corso: dalle stragi di civili perpetrate dai russi in Ucraina al massacro della popolazione palestinese a Gaza da parte dell’esercito di Israele. In Spazi di resistenza i progetti visivi di Simona Barzaghi, Gea Casolaro, Romina De Novellis, Šejla Kamerić, Smirna Kulenović e Mila Panić trovano punti di contatto e rimandi continui, secondo il piano espositivo ordito dalla curatrice, intorno alla storia, al paesaggio e alla gente di Bosnia, a trenta anni esatti dalla fine di quella guerra fratricida nel cuore dell’Europa ma a anche a trenta anni precisi dal genocidio di Srebrenica: 11 luglio 1995. Ed ecco allora che il vecchio mattatoio di Roma sottolinea con le sue possenti, nere colonne di ghisa, il ricordo luttuoso della ex fabbrica di Potočari, poi campo dei soldati Onu, quindi trasformata dagli aguzzini serbi in lager per la popolazione musulmana di Srebrenica.

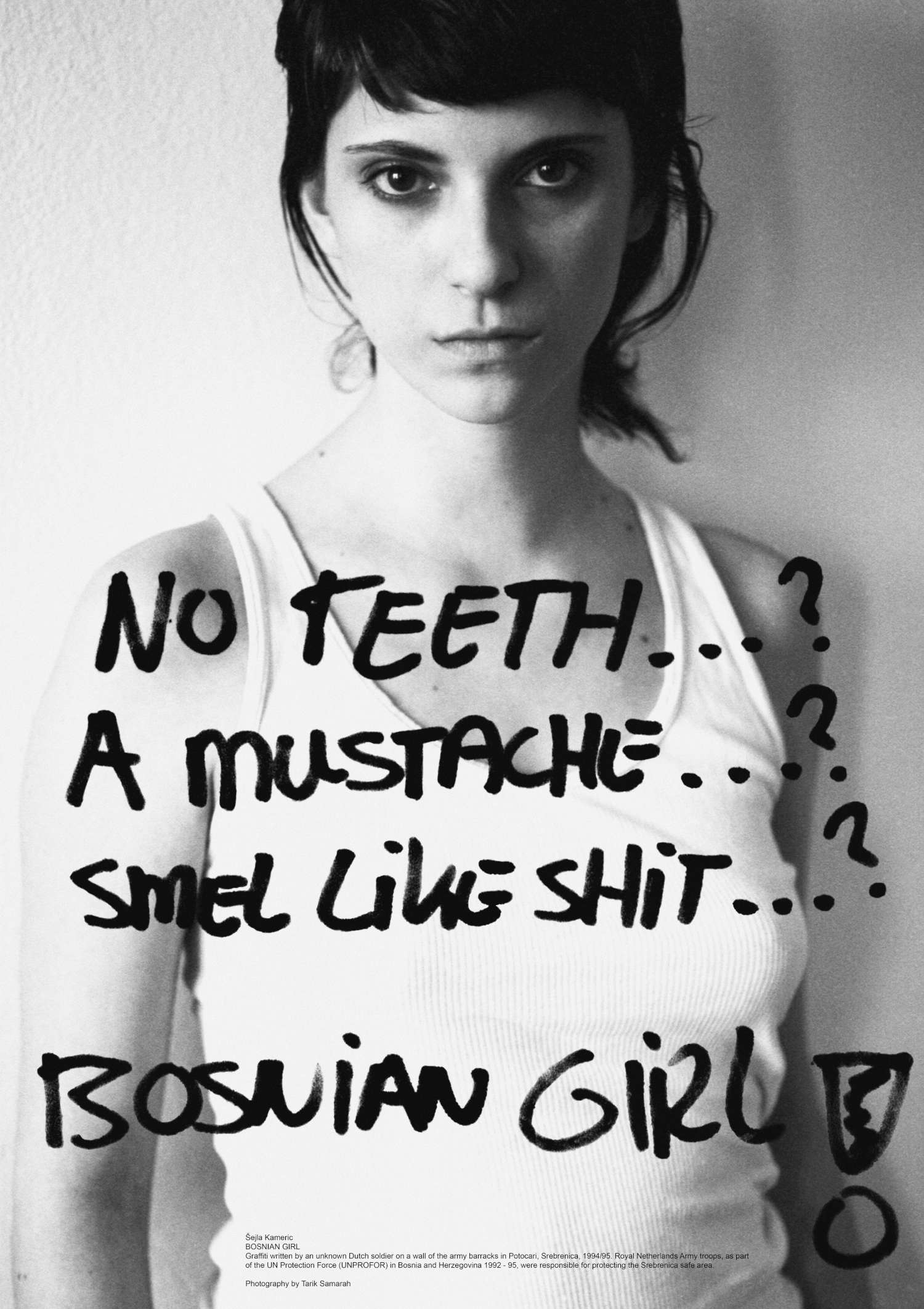

Sui muri di quell’edificio, quando era caserma delle Nazioni unite, un militare olandese – il corpo militare che non fece nulla per fermare il genocidio di migliaia di musulmani da parte dei serbi – scrisse peraltro parole oscene, sessiste e razziste, nei confronti delle donne bosniache. E sono le parole che Šejla Kamerić, sopravvissuta alle stragi di Sarajevo, dove è nata nel 1976, ha utilizzato per l’autoritratto Bosnian Girl del 2003. Ossia stampandosele, come graffi, in faccia: “Il suo sguardo diretto”, scrive la curatrice nel catalogo (Kappabit edizioni), “denuncia la complicità dello sguardo maschile e trasforma il corpo offeso in simbolo di resistenza e memoria collettiva”. L’installazione fotografica è fornita dalla galleria Tanja Wagner di Berlino. È nella capitale tedesca che nel 2004 Šejla Kamerić (presente in mostra con 5 interventi in tutto) ha realizzato l’azione/provocazione di Frei: stampare la parola frei (libero) sulla mano di quanti uscivano dai club. Di quel gesto – che sostituiva il logo del locale notturno con la parola usata dai nazisti sui cancelli dei campi di sterminio (“il lavoro rende liberi”) – sono rimasti, tra l’altro, i timbri in ottone. Che, racchiusi in una teca trasparente, come fossero gioielli, accolgono ora lo spettatore entrato negli Spazi di resistenza.

Al vertice opposto della porta al Padiglione B del Mattatoio, spazio culturale gestito dall’Azienda speciale Palaexpo del Comune di Roma, spicca la montagna di terra che costituisce il lavoro site specific di Smirna Kulenović, nata a Sarajevo in pieno conflitto, nel 1994. Down to Heart invita il visitatore a infilare la testa in uno dei tre fori che si trovano in quella sorta di cumulo funerario che ricorda un igloo. Con il capo nel buco nella terra, ma anche restando fuori dai pozzi dei suoni, è possibile ascoltare canti e nenie di vecchie donne bosniache. E si tratta delle voci che sono state sottratte al video collocato lì di fronte, A Seed for a Song (2025), in cui il rituale della danza femminile è accompagnato da inquietanti maschere variopinte.

La proposta installativa di Smirna Kulenović è preceduta da due ambienti specchiati, a destra e a sinistra del Padiglione, dove sono collocate le sue carte e le sue pietre di Silence of the Land (2024). Si tratta di fogli in cellulosa e di colori realizzati con le piante (come ortica o rosa canina) cresciute sulla terra delle fosse comuni. Nei monocromi non appaiono immagini, ma sapere che la materia del lavoro è la terra che ha ospitato i corpi di tante vittime senza colpa carica di religioso silenzio questo omaggio a chi non c’è più. E la citazione nel titolo del film-capolavoro di Jonathan Demme (The Silence of the Lambs) non fa che sottolineare la compassione per il sacrificio di tanti innocenti, di trent’anni fa e di oggi.

La terra, intesa come luogo di origine ma anche come materia e mater, domina il palinsesto della mostra. Ne è prova che la terza bosniaca scelta dalla curatrice per strutturare il percorso tematico e politico degli Spazi di resistenza, la giovane Mila Panic (Brčko, 1991), partecipi al progetto con il video Burning Field del 2017. Nei cento minuti e passa di ripresa a camera fissa, appare in lontananza un uomo che dà fuoco alle stoppe del suo campo (unico commento sonoro, il crepitio della fiamma portato dal vento). È il terreno agricolo della famiglia Panic che viene bruciato per rigenerare i raccolti. E questa pratica antica e comune si rispecchia in mostra, attraverso un video si disarmante semplicità, al giardino fiorito della fossa comune evocata nei lavori di Smirna Kulenović che, autrice nel 2021 di Our Family Garden, scrive in catalogo: “Siamo seduti su un tappeto, mangiando pita bosniaca in un campo di fiori gialli abbaglianti. Dico a mia nonna: ‘I fiori – sono troppo forti. Vedo fantasmi nel terreno’. Lei sorride, scrollando via la mia paura infantile. ‘La guerra è finita, cara’, sussurra. Qualche anno dopo, mi chiederanno di identificare il corpo di mio zio, dimenticato, sepolto sotto il nostro campo di fiori gialli. ‘Una fossa comune? Non può essere qui. È dove veniamo a fare picnic’”.

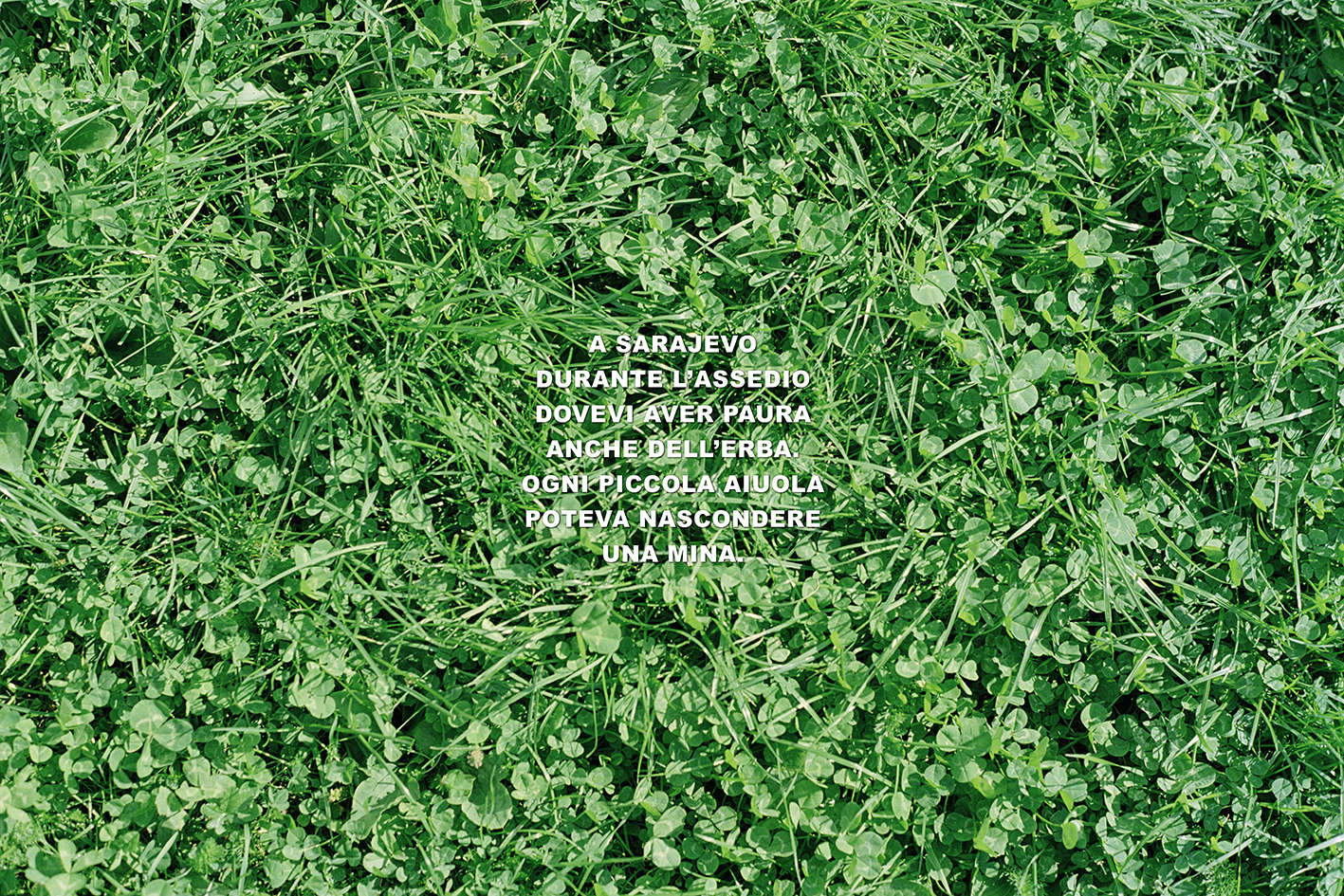

All’erba secca bruciata nel video di Mila Panic posto a fine mostra si contrappone quella verdissima e cittadina fotografata da Gea Casolaro. Giunta nel 1998 in Bosnia per partecipare alla Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, Casolaro, romana, classe 1965, ha realizzato tra l’altro L’erba di Sarajevo#2: 60 fogli tutti uguali che, su due pareti del Mattatoio, ora ripetono la frase ascoltata dagli scampati allo sterminio e trascritta al pc: “A Sarajevo durante l’assedio dovevi avere paura anche dell’erba. Ogni piccola aiuola poteva nascondere una mina”. La riproposizione di quel lavoro, con la datazione 1998-2025, sembra stia a significare che quell’allarme è ancora valido, il pericolo micidiale ancora in agguato, a distanza di decenni ma anche di poche migliaia di chilometri.

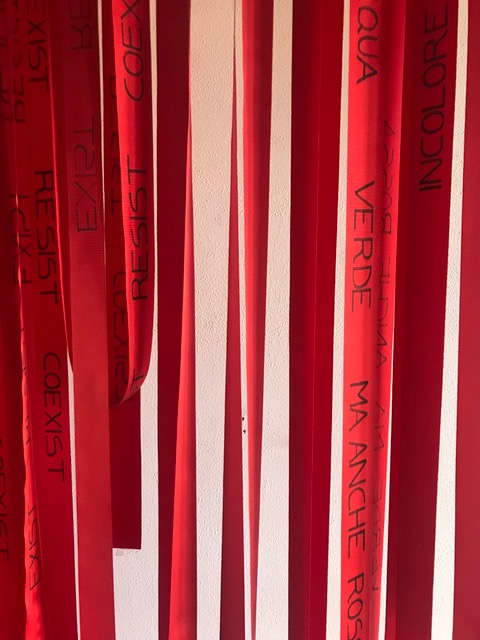

Casolaro non è l’unica italiana che ha lavorato in e per la Bosnia. Lo ha fatto e lo fa anche Simona Barzaghi, nata a Milano nel 1960, e autrice di un lungo viaggio lungo la Drina, il fiume che divide la Bosnia-Erzegovina dalla Serbia. Per Barzaghi, che “si occupa di pratiche partecipative in Bosnia-Republika Srpska, con lo scopo di realizzare progetti artistico-culturali e interculturali con musei, scuole, associazioni, campi profughi e gruppi sociali in fragilità” (leggiamo nella sua biografia), quella linea fluviale che lei ha percorso su una imbarcazione prelevando campioni d’acqua in taniche trasparenti, in realtà unisce molte cose: la natura innanzitutto, le persone e le idee. Questa sua esperienza è stata formalizzata in una gigantesca mappa da percorrere con lo sguardo e con i sensi, seguendo le linee di confine e osservando video e foto che vedono l’autrice impegnata a coinvolgere la gente del posto in un progetto condiviso e non divisivo. La dominante rossa di Waterline del 2024, con il coevo apporto degli scatti realizzati da Claudio Cristini e stampati in bianco e nero in un report ricco di suggestioni, è un inno alla gioia in un contesto, quello della mostra, dominato da immagini problematiche, da ricordi terribili e da previsioni lugubri sul tempo presente.

Fronteggiano la geografia umana e fluviale di Barzaghi le due ampie installazioni della terza italiana, la cinquantatreenne napoletana Romina De Novellis. “Antropologa e artista visiva attiva a Parigi dal 2008”, De Novellis è presente al Mattatoio con la performance, eseguita in loco e documentata adesso da un video, dal titolo Na Cl O (2015-25), formula chimica dell’ipoclorito di sodio, principio attivo della candeggina, che “richiama la volontà moderna di disinfettare, sbiancare, cancellare ogni traccia”. E la performer ha lavato il pavimento con pezze di stoffa dei colori della bandiera della Bosnia. Mentre nella video-installazione Si tu m’aimes, protège-moi l’antropologa ed ex danzatrice partenopea appare impegnata a ricoprire le orecchie di una gallina, dopo avere allo stesso modo foderato le proprie, secondo l’antica credenza popolare che i rumori forti, come gli spari o i botti, rendono sterili. “Un gesto minimo, delicato, apparentemente anacronistico”, scrive Benedetta Carpi De Resmini a proposito del progetto di De Novellis. “Ma è proprio in questa tenerezza ancestrale che si manifesta un’azione radicalmente politica”.

In tempi di bombe “intelligenti”, missili micidiali, droni esplosivi, “proteggere la sua fertilità (della ovaiola, nda) diventa dunque un atto di cura e sopravvivenza, un modo di resistere alla normalizzazione della violenza”, suggerisce la curatrice. Il video di De Novellis è piazzato peraltro all’interno di un recinto composto da balle di fieno, a mimare una fattoria, dove appare – e siamo davanti alla Drina dell’installazione Waterline – una vera fontana in azione. L’acqua sgorga non da una scultura qualsiasi ma, come nei sarcofagi classici trasformati in fonti, dalla struttura dove le galline solitamente vengono uccise. Così il simbolo per antonomasia di vita e rigenerazione prende forma e movimento.

L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.