Des maîtres du paléolithique qui ont peint la course des bisons dans les grottes de Lascaux au petit chien “dynamique” du tableau de Giacomo Balla de 1912, les peintres ont toujours rêvé de représenter le mouvement. Et ils y sont souvent parvenus, grâce à des astuces de perspective et des inventions spatiales. L’exposition romaine A mano libera. Arte e cinema di animazione in Italia (1957-1977) met en lumière ce moment particulier et unique où le désir de siècles de recherche sur l’image d’être arrachée à sa condition éternelle de statique s’est concrétisé avec succès. Et ce, exactement dans les vingt années de Carousel (1957-1977), aux mains de sculpteurs, de peintres, de photographes et de graphistes qui ont exploité les techniques du cinéma d’animation et celles de l’industrie du dessin animé. Par le biais d’expédients low-tech d’une extraordinaire inventivité et, souvent, d’une poésie poignante et pauvre.

Bruno Di Marino, l’un des principaux spécialistes de cette tendance de niche (mais précieuse) de l’art italien, a rassemblé les expériences de treize auteurs. Il a rassemblé des esquisses, des toiles de fond, des rodovets, des story-boards et des films (une trentaine), pour les placer à côté d’œuvres d’art classiques, comme dans le cas des peintures des années 70 de Bruno Ceccobelli (qui, dans la décennie suivante, fut l’un des protagonistes du retour à la peinture de la soi-disant école romaine de San Lorenzo et que l’on découvre ici pour la première fois en tant que dessinateur), à lire en parallèle, ou en intersection, avec les films de 8 ou 16 millimètres grattés, dessinés et coloriés avant d’être introduits dans le projecteur. Et de là, animés par la lumière.

La section principale des quatre compartiments de l’exposition, ouverte jusqu’au 12 octobre à l’étage supérieur du musée Trastevere de la ville de Rome, est consacrée aux travaux réalisés pour Corona Cinematografica. La société de production romaine des frères Gagliardo, qui ont fait des prix de qualité du ministère du tourisme et des loisirs leur principale source de financement, a donné carte blanche à des auteurs comme Magdalo Mussio, Claudio Cintoli, Rosa Foschi et Luca Patella pour réaliser des courts-métrages d’une dizaine de minutes pour un montant d’un million de lires. “Le seul objectif des frères Gagliardo était de remporter les Quality Awards. Le prix atteignait 12 millions de lires par court métrage et le réalisateur avait droit à un petit pourcentage”, révèle Foschi dans l’interview publiée dans le livre Arte e cinema d’animazione in Italia (Dario Cimorelli Editore, 226 pages en italien et en anglais, 30 euros), publié en même temps que l’exposition dont il constitue également le catalogue (bien que Di Marino et Giacomo Ravesi, dans leurs textes, citent aussi abondamment des auteurs, tels que Cioni Carpi et Giampaolo Di Cocco, qui ne sont pas présents dans l’exposition). Manfredo Manfredi, né à Palerme (promotion 1934), romain de formation (il a étudié la scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de via Ripetta pendant les années de Toti Scialoja) et ombrien d’adoption, répond dans le livre comme suit à la question sur la brièveté du temps de production pour dix minutes d’un travail cinématographique qui nécessitait habituellement de nombreux collaborateurs et une année de travail : “Il y a beaucoup d’artifices que j’utilisais à l’époque pour optimiser le temps et gagner de précieuses secondes. Après avoir fait un peu d’animation, par exemple, j’insérais une image fixe, puis je pouvais éventuellement zoomer” sur celle-ci, et “dans certains cas, on pouvait reproduire la même séquence de dessins avec des variations”. Un travail en solitaire, presque toujours, et mille astuces pour relever le défi.

Dans les années 1960, alors que l’Italie décline à sa manière le langage du Pop Art et s’impose à partir de 1967 sur la scène internationale avec lArte povera, un courant dont fait partie la très brève et lumineuse parabole de Pino Pascali (1935-1968), qui arrive dans les musées et les galeries après avoir animé de nombreuses publicités Carosello (celle de 1962 pour Salvador el matador, par exemple), une poignée d’expérimentateurs font de nécessité vertu et, de moyens élémentaires, un langage cinématographique original. C’est le cas du documentaire politique de Manfredi Le Mur (1970, version intégrale dans l’exposition et sur Youtube), présent dans l’exposition avec la scénographie du film, mais aussi avec des peintures contemporaines d’une figuration proche du style de Bruno Cassinari. L’auteur de Ko (docu-animation sur l’histoire d’un boxeur, sujet de prédilection des peintures de Titina Maselli) de 1969 expose également une image de Sotterranea de 1971 dans laquelle la photographie est intégrée au dessin, en particulier au moment où une grande affiche photographique avec le visage d’un modèle séduisant apparaît dans la vitre du convoi du voyageur clandestin, rappelant ainsi la scène des Tentations du docteur Antonio de Federico Fellini. Il s’agit du mannequin de Manfredi, la sœur idéale d’Ursula du célèbre jardin du même nom, peint et assemblé par Claudio Cintoli en 1965 à Rome pour la scène de Piper avec les architectes Capolei et Cavalli.

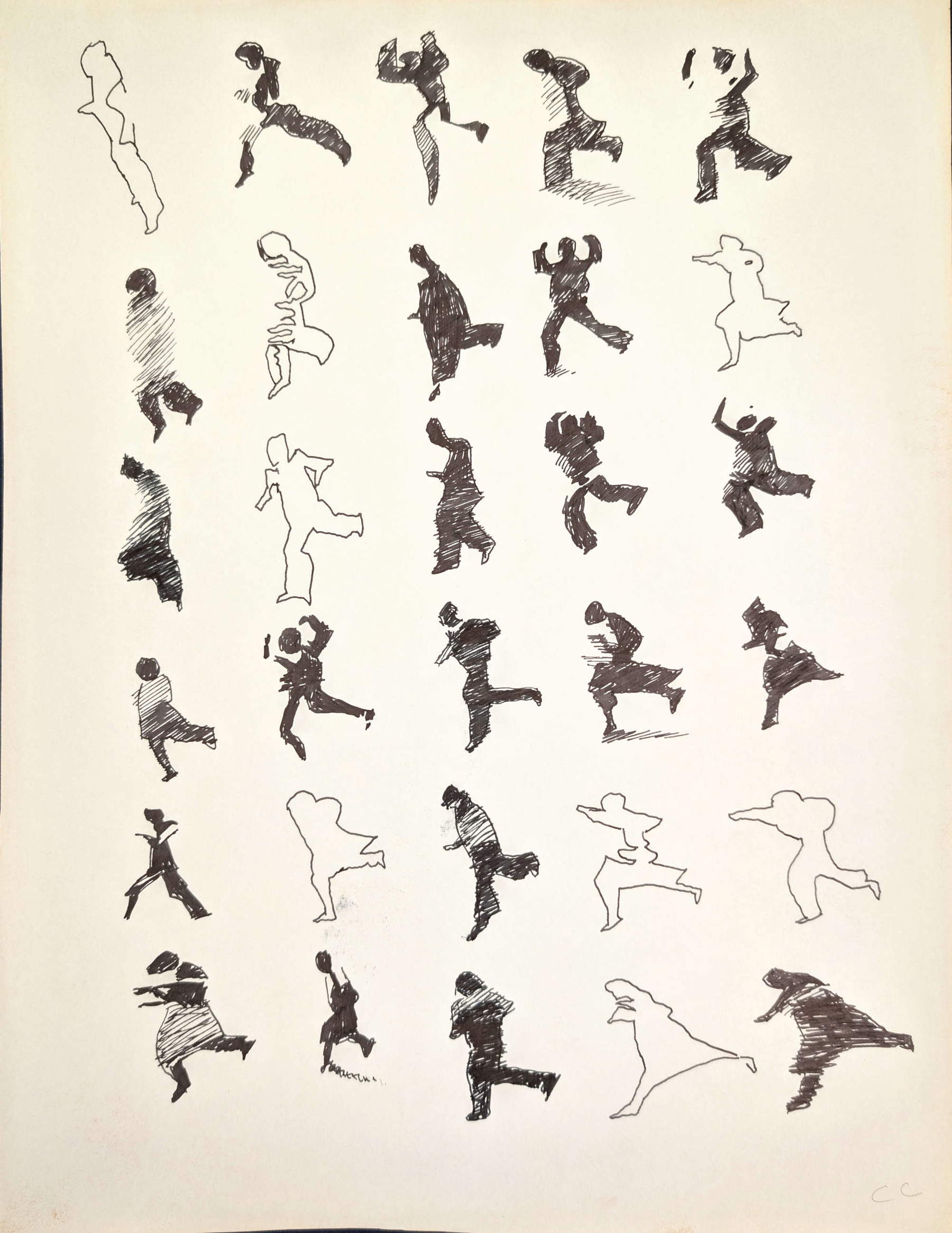

Plusieurs techniques mixtes sur papier de 1969(textures accordées à la peinture de son ami Piero Dorazio) du peintre des Marches sont exposées, avec Prati, Nuvole, Tartarughe; et le 35 mm Primavera nascosta, transféré en numérique par la Cineteca di Bologna, parmi les principaux prêteurs de l’exposition romaine, avec le galeriste Daniel Cintoli, qui est également l’auteur de l’exposition.romaine, avec la galeriste Daniela Ferraria et la galerie Frittelli arte contemporanea de Florence, qui possèdent dans leur collection la production de Pascali pour l’animation publicitaire (dessins à l’encre, au feutre et au crayon sur papier et acétates).

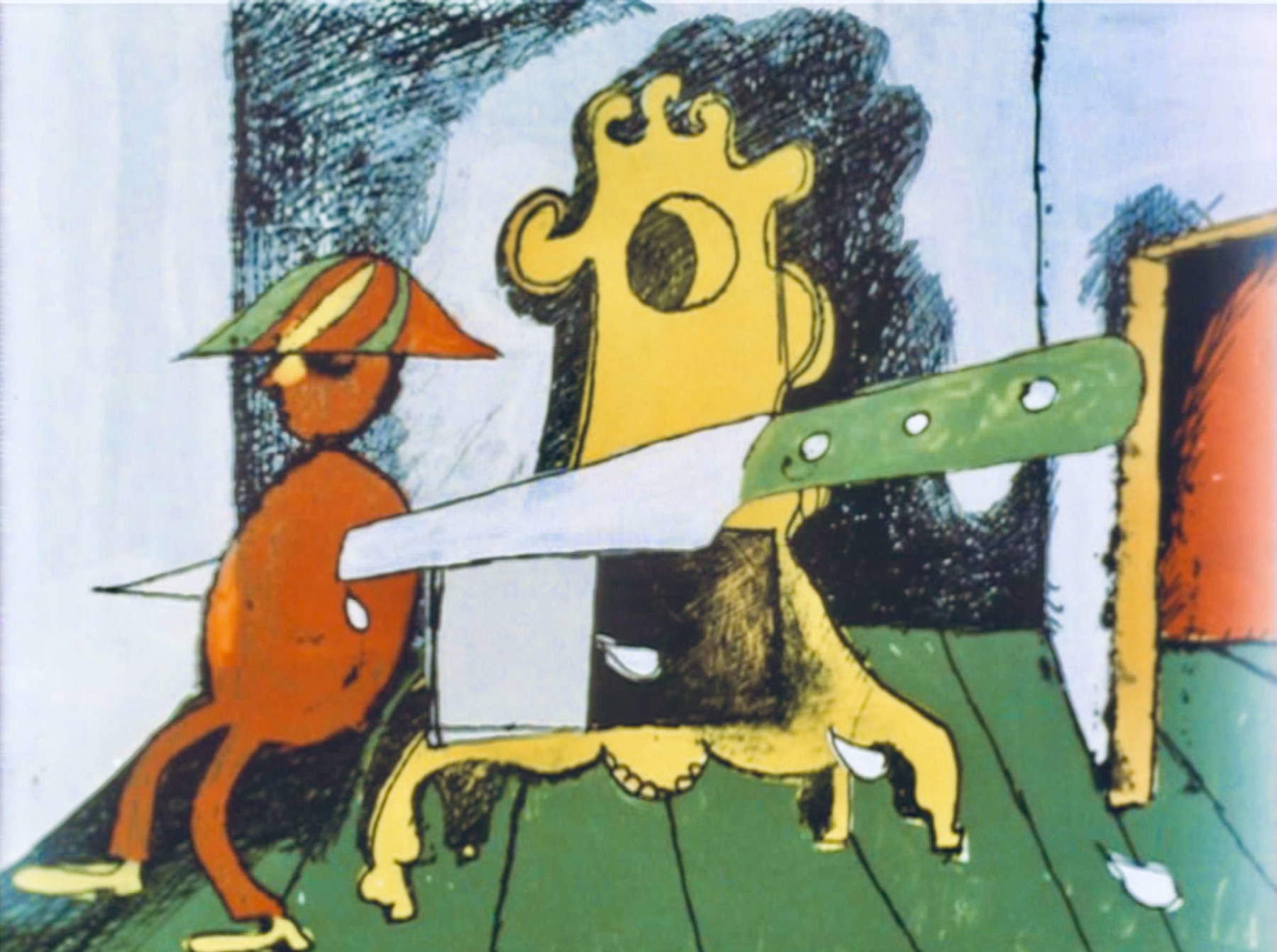

Cintoli et Pascali sont également passés par le garage Attico de Fabio Sargentini, un espace phare de l’avant-garde romaine, et pas seulement, dans les années 1960. À l’art de l’expérimentation et du multimédia appartient également la figure de Luca Maria Patella, qui se distingue ici à juste titre de l’œuvre de sa femme Rosa Foschi, bien qu’il y ait eu des relations créatives continues entre les deux (Di Marino parle d’un style “ludique-conceptuel” pour l’un et d’une approche “ludique-poétique” pour l’autre). Chez Patella, dont l’empreinte conceptuelle se retrouve également dans des œuvres au plaisir visuel plus immédiat, comme les magnifiques gravures photographiques de Coloured Landscape (1966), le récit de la même année intitulé Chi mi pettina ? est intriguant et enchanteur.

Magdalo Mussio, graphiste atypique, peintre et directeur artistique de Marcatré, revue culturelle critique et d’avant-garde pour laquelle Cintoli écrivait également, travaillait également pour la maison de production Corona. Mussio a d’ailleurs été choisi par Di Marino pour la couverture du livre. Il s’agit en fait du rodovetro avec le dragon, à l’encre de Chine sur acétate, conçu pour Il fagiolo d’oro en 1968 : les contes de fées et la métamorphose reviennent d’ailleurs dans plusieurs œuvres de l’exposition, de plus d’un auteur.

Rome (ville du cinéma et des ministères) et Milan (capitale de la télévision et de la publicité) ne sont pas les seules à être au centre du zoom sur le rapport entre les arts visuels et le cinéma d’animation. Florence est également importante, représentée dans l’exposition par la figure du Florentin Andrea Granchi, avec ses collages photographiques et, selon la même technique, les Super 8 en stop motion tels que Cosa succede in periferia ? (1971). Et puis la Vénétie avec Paolo Gioli, actif entre New York, Rome et Milan, suspendu entre l’empreinte photographique (traduite aussi dans les œuvres à l’huile de l’exposition) et l’abstraction pure du 16 mm ; et avec Toni Fabris, sculpteur de Bassano del Grappa, fils de l’art (son père, Luigi, sculptait aussi) et auteur en 1949 du film d’animation Gli uomini sono stanchi, présenté neuf ans plus tard à la Mostra de Venise : pour représenter sa, notre, condition existentielle angoissée, nous voyons des figurines en pâte à modeler qui se déplacent, tandis que les recherches plastiques de Fabris (il exposera à la Biennale arte de Laguna en 1966) sont documentées par des bronzes abstraits et surréalistes. Veronese, en outre, est la peintre Marinella Pirelli, qui a vécu entre Rome et Milan (sa connaissance de Bruno Munari a été importante) et qui a été l’auteur, au début des années 1960, de deux courts métrages de contes de fées tels que Pinca e Palonca et Gioco di Dama, qui sont exposés avec les personnages en pâte à modeler habillés de tissu, de laine et de fantaisie.

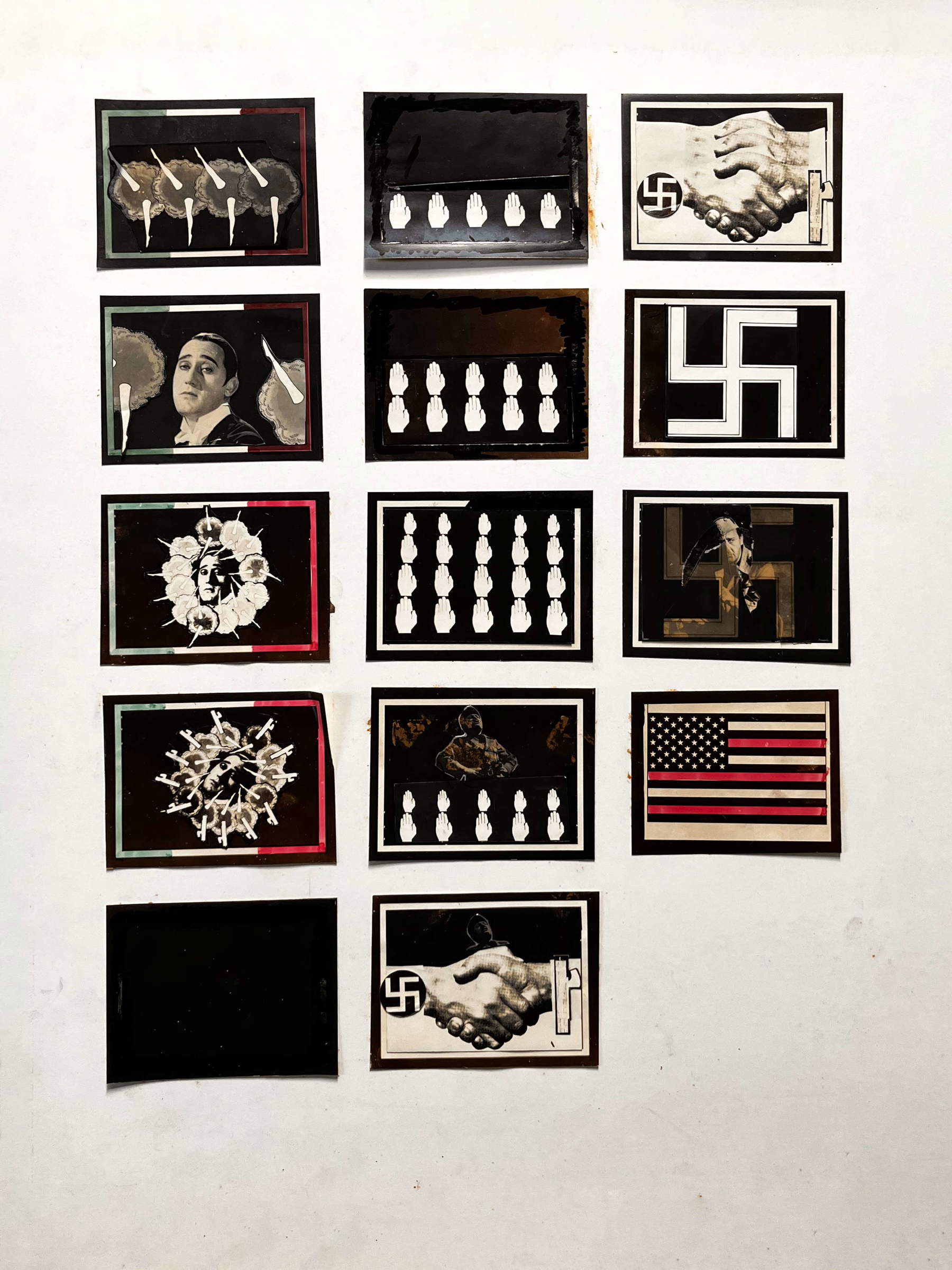

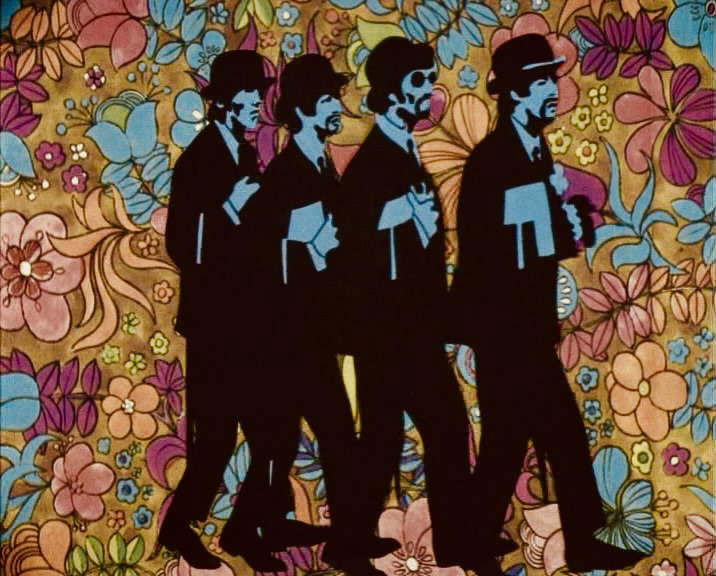

Au milieu de tant d’expérimentations avant-gardistes et de créations destinées à un public d’initiés (Rosa Foschi souligne dans l’interview que “les courts métrages qui ont remporté les Quality Awards” ont été projetés au cinéma avant les longs métrages, “et je me souviens bien que les gens soufflaient parce qu’ils voulaient voir le film tout de suite”), l’œuvre de deux maîtres connus du grand public du théâtre et de la télévision. Il s’agit de la scénographe et illustratrice Lele Luzzati, ici associée au cinéaste Giulio Gianini. Et du peintre Mario Sasso, rendu célèbre par les génériques qu’il a créés pour la RAI (environ 130) en quarante ans de vie et de travail pour les studios de Viale Mazzini : d’exquises icônes, des images à découper et à encadrer, sont les cadres de ses story-boards de 1977 pour l’animation qui a introduit Il processo ou Storia di un italiano, confiée au masque d’Alberto Sordi et désormais contaminée par le graphisme électronique. Enfin, mais surtout, nous admirons les dessins à l’encre sur acétate et les techniques mixtes sur papier de Gianini et Luzzati pour La pie voleuse (1964) et Pulcinella (1973) qui, enfants de la musique de Rossini, puis de la rébellion de 1968, se moquent du pouvoir. Et ce, avec la grâce d’une danse folklorique raffinée et colorée. Et avec la force archaïque et irrégulière du signe folklorique.

L'auteur de cet article: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.