Von den paläolithischen Meistern, die das Bisonrennen in den Höhlen von Lascaux malten, bis hin zu dem “dynamischen” kleinen Hund auf dem Gemälde von Giacomo Balla aus dem Jahr 1912 haben die Maler immer davon geträumt, Bewegung darzustellen. Dank perspektivischer Tricks und räumlicher Erfindungen ist ihnen das auch oft gelungen. Die römische Ausstellung A mano libera. Arte e cinema di animazione in Italia (1957-1977) beleuchtet jenen besonderen, unwiederholbaren Moment, in dem der Wunsch der jahrhundertelangen Erforschung des Bildes, aus seinem ewigen Zustand der Statik herausgerissen zu werden, tatsächlich erfolgreich Gestalt annahm. Und zwar genau in den zwanzig Jahren von Carousel (1957-1977), unter den Händen von Bildhauern, Malern, Fotografen und Grafikern, die sich die Techniken des Animationskinos und der Zeichentrickindustrie zunutze machten. Mit einfachen Mitteln, die sich durch außergewöhnlichen Erfindungsreichtum und oft durch eine ergreifende, arme Poesie auszeichnen.

Bruno Di Marino, einer der führenden Kenner dieser Nischenströmung in der italienischen Kunst, hat die Erfahrungen von dreizehn Autoren zusammengetragen. Und er hat Skizzen, Kulissen, Stangenbilder, Storyboards und Filme (etwa dreißig) gesammelt, um sie neben klassische Kunstwerke zu stellen, wie im Fall der Gemälde aus den 1970er Jahren von Bruno Ceccobelli (im folgenden Jahrzehnt einer der Protagonisten der Rückkehr zur Malerei in der so genannten Römischen Schule von San Lorenzo und hier zum ersten Mal als Karikaturist entdeckt), um sie parallel oder in Überschneidung mit den 8- oder 16-Millimeter-Filmen zu lesen, die gekratzt, gezeichnet und koloriert wurden, bevor sie in den Projektor kamen. Und von dort aus mit Licht belebt werden.

Der Hauptteil der vier Abteilungen der Ausstellung, die bis zum 12. Oktober im Obergeschoss des Museums der Stadt Rom in Trastevere zu sehen ist, konzentriert sich auf die für Corona Cinematografica entstandenen Werke. Die römische Produktionsfirma der Gebrüder Gagliardo, die die Qualitätspreise des Ministeriums für Tourismus und Unterhaltung als ihre Hauptfinanzierungsquelle bezeichnete, gab Autoren wie Magdalo Mussio, Claudio Cintoli, Rosa Foschi und Luca Patella freie Hand, um für ein Honorar von einer Million Lire Kurzfilme von etwa zehn Minuten Länge zu drehen. “Das einzige Ziel der Brüder Gagliardo war es, den Qualitätspreis zu gewinnen. Es ging um bis zu 12 Millionen Lire pro Kurzfilm, und der Macher hatte Anspruch auf einen kleinen Prozentsatz”, verrät Foschi in dem Interview, das in dem Buch Arte e cinema d’animazione in Italia (Dario Cimorelli Editore, 226 Seiten auf Italienisch und Englisch, 30 Euro) veröffentlicht wurde, das zusammen mit der Ausstellung herausgegeben wurde, für die es auch der Katalog ist (obwohl Di Marino und Giacomo Ravesi in ihren Texten auch Autoren wie Cioni Carpi und Giampaolo Di Cocco ausführlich zitieren, die in der Ausstellung nicht vertreten sind). Der in Palermo geborene Manfredo Manfredi (Jahrgang 1934), von Haus aus Römer (er studierte in den Jahren von Toti Scialoja Bühnenbild an der Akademie der Schönen Künste in Via Ripetta) und jetzt Umbrer, antwortet im Buch auf die Frage nach der kurzen Produktionszeit für zehn Minuten Filmarbeit, die normalerweise viele Mitarbeiter und ein Jahr Arbeit erforderte, wie folgt: “Es gibt viele Tricks, die ich damals angewandt habe, um die Zeit zu optimieren und wertvolle Sekunden zu gewinnen. Nach einer kleinen Animation fügte ich beispielsweise ein Standbild ein und zoomte es vielleicht heran”, und “in einigen Fällen konnte man dieselbe Zeichnungsfolge mit Variationen wiederholen”. Fast immer Einzelarbeit und tausend Tricks, um die Herausforderung zu meistern.

In den 1960er Jahren, in denen Italien auf seine Weise die Sprache der Pop Art ablehnte und sich ab 1967 mit derIn den 1960er Jahren, als Italien die Sprache der Pop Art ablehnte und sich ab 1967 mit der Arte povera auf der internationalen Bühne durchsetzte, einer Strömung, zu der auch die sehr kurze und leuchtende Parabel von Pino Pascali (1935-1968) gehörte, der in die Museen und Galerien kam, nachdem er zahlreiche Carosello-Werbespots animiert hatte (z. B. den Salvador el matador-Werbespot von 1962), machte eine Handvoll Experimentatoren aus der Not eine Tugend und schuf mit einfachen Mitteln eine originelle Filmsprache. Dies gilt für den politischen Dokumentarfilm Manfredis The Wall (1970, ungekürzt in der Ausstellung und auf Youtube), der in der Ausstellung mit dem Bühnenbild des Films, aber auch mit zeitgenössischen Gemälden in einer dem Stil von Bruno Cassinari ähnlichen Figuration vertreten ist. Der Autor von Ko aus dem Jahr 1969 (eine Doku-Animation über die Geschichte eines Boxers, dem Lieblingsthema von Titina Maselli) stellt auch ein Bild aus Sotterranea aus dem Jahr 1971 aus, in dem die Fotografie mit der Zeichnung integriert ist, insbesondere in dem Moment, in dem ein großes Fotoplakat mit dem Gesicht eines verführerischen Models in der Scheibe des Konvois für den U-Bahn-Reisenden erscheint, das so sehr an die Szene in Federico Fellinis Die Versuchungen des Doktor Antonio erinnert. Es handelt sich um Manfredis Schaufensterpuppe, die ideale Schwester von Ursula aus dem berühmten gleichnamigen Garten, die Claudio Cintoli 1965 in Rom zusammen mit den Architekten Capolei und Cavalli für die Piper-Bühne gemalt und zusammengestellt hat.

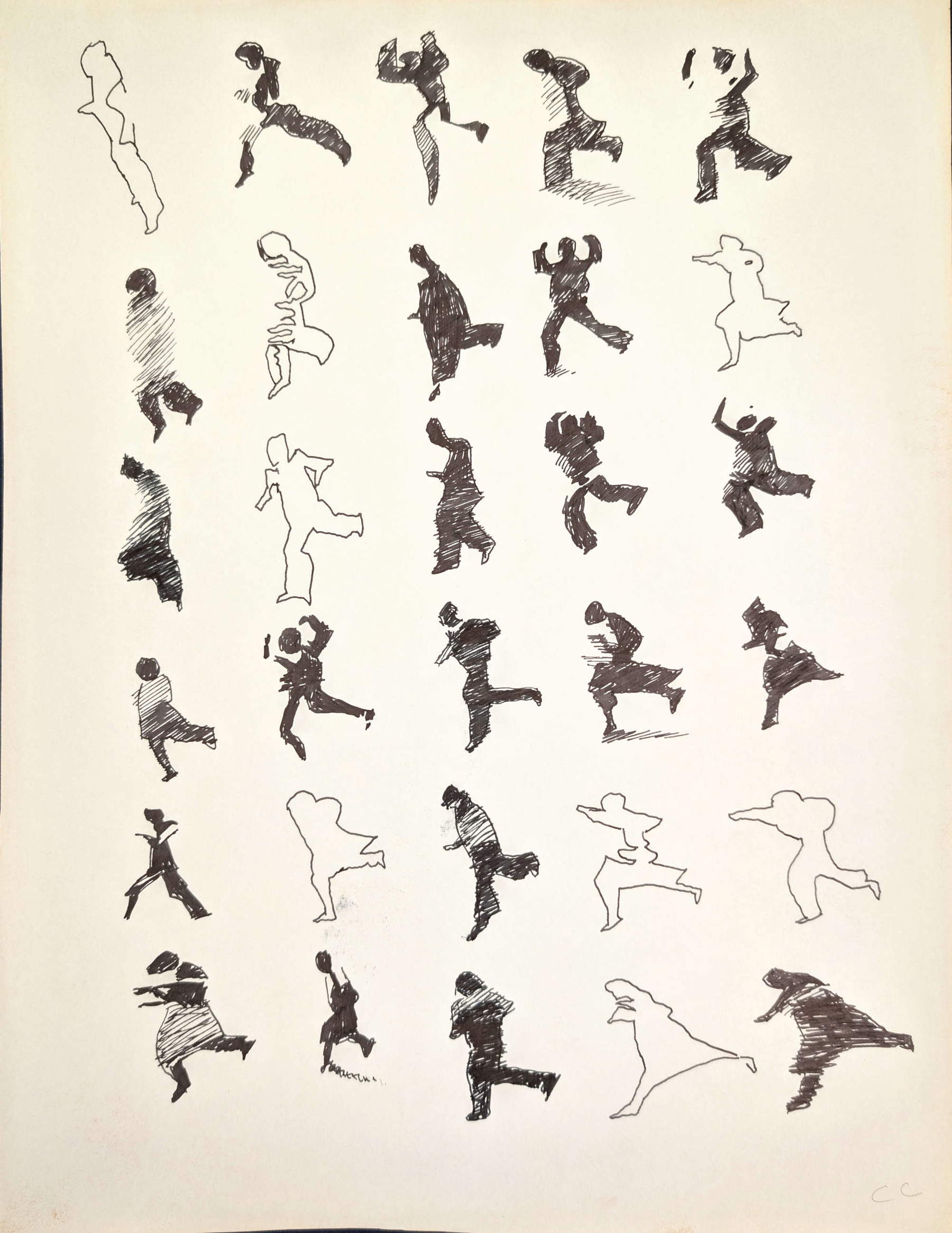

Mehrere Mischtechniken auf Papier aus dem Jahr 1969(Texturen, die auf die Malerei seines Freundes Piero Dorazio abgestimmt sind) des aus den Marken stammenden Malers sind zu sehen, darunter Prati, Nuvole, Tartarughe; und die 35 mm Primavera nascosta, die von der Cineteca di Bologna, die zu den Hauptleihgebern derrömischen Ausstellung zusammen mit der Galeristin Daniela Ferraria und der Galerie Frittelli arte contemporanea in Florenz, die Pascalis Produktion für Animationswerbung (Tusche-, Filzstift- und Bleistiftzeichnungen auf Papier und Acetaten) in ihrer Sammlung haben.

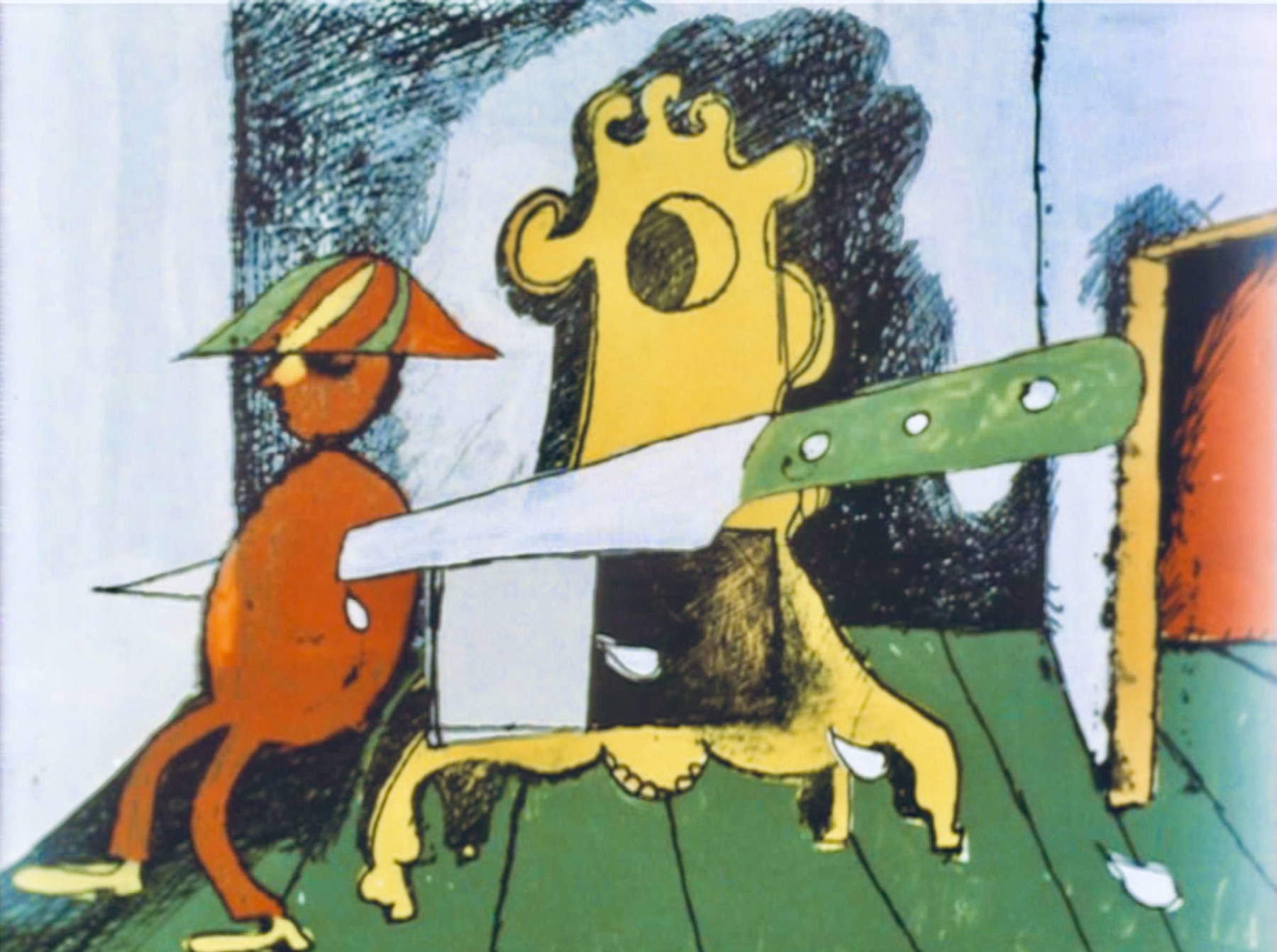

Cintoli und Pascali waren auch in der Attico-Garage von Fabio Sargentini tätig, die nicht nur in den 1960er Jahren ein wichtiger Ort für die römische Avantgarde war. Zur Kunst des Experimentierens und der Multimedialität gehörte auch die Figur von Luca Maria Patella, die hier zu Recht vom Werk seiner Frau Rosa Foschi abgegrenzt wurde, obwohl es auch zwischen den beiden kontinuierliche kreative Beziehungen gab (Di Marino spricht von einem “spielerisch-konzeptionellen” Stil für den einen und einem “spielerisch-poetischen” Ansatz für den anderen). Von Patella, bei dem die konzeptionelle Prägung auch in Werken von unmittelbarerem visuellem Vergnügen zu sehen ist, wie den schönen fotografischen Radierungen von Paesaggio colorato (1966), ist die Erzählung aus demselben Jahr mit dem Titel Chi mi pettina? faszinierend und bezaubernd.

Magdalo Mussio, ein ungewöhnlicher Grafiker, Maler und künstlerischer Leiter von Marcatré, einer kritischen und avantgardistischen Kulturzeitschrift, für die Cintoli auch schrieb, arbeitete ebenfalls für die Produktionsfirma Corona. Mussio wurde im Übrigen von Di Marino für das Cover des Buches ausgewählt. Es handelt sich um das Rodovetro mit dem Drachen in Tusche auf Acetat, das er 1968 für Il fagiolo d’oro entworfen hat: Märchen und Metamorphose tauchen übrigens in mehreren Werken der Ausstellung von mehreren Autoren auf.

Nicht nur Rom (die Stadt des Kinos und der Ministerien) und Mailand (die Hauptstadt des Fernsehens und der Werbung) stehen im Mittelpunkt des Zooms über die Beziehung zwischen bildender Kunst und Animationsfilm. Auch Florenz ist wichtig, das in der Ausstellung durch die Figur des Florentiners Andrea Granchi vertreten ist, mit seinen Fotocollagen und, in der gleichen Technik, den Stop-Motion-Super-8-Filmen wie Cosa succede in periferia? (1971). Und dann die Region Venetien mit Paolo Gioli, der zwischen New York, Rom und Mailand tätig ist und zwischen fotografischem Abdruck (der sich auch in den Ölbildern der Ausstellung niederschlägt) und der reinen Abstraktion des 16mm-Films schwebt; und mit Toni Fabris, Bildhauer aus Bassano del Grappa, Sohn der Kunst (sein Vater Luigi war ebenfalls Bildhauer) und 1949 Autor des Animationsfilms Gli uomini sono stanchi, der neun Jahre später auf dem Filmfestival von Venedig vorgestellt wurde: Um seine und unsere existentiellen Ängste darzustellen, sehen wir Knetfiguren, die sich bewegen, während Fabris’ plastische Forschungen (er wird ’66 auf der Biennale arte in Laguna ausstellen) durch abstrakte und surrealistische Bronzen dokumentiert werden. Veronese ist im Übrigen die Malerin Marinella Pirelli, die zwischen Rom und Mailand lebte (ihre Bekanntschaft mit Bruno Munari war wichtig) und Anfang der 1960er Jahre zwei märchenhafte Kurzfilme wie Pinca e Palonca und Gioco di Dama schrieb, die zusammen mit den in Stoff, Wolle und Fantasie gekleideten Knetfiguren ausgestellt werden.

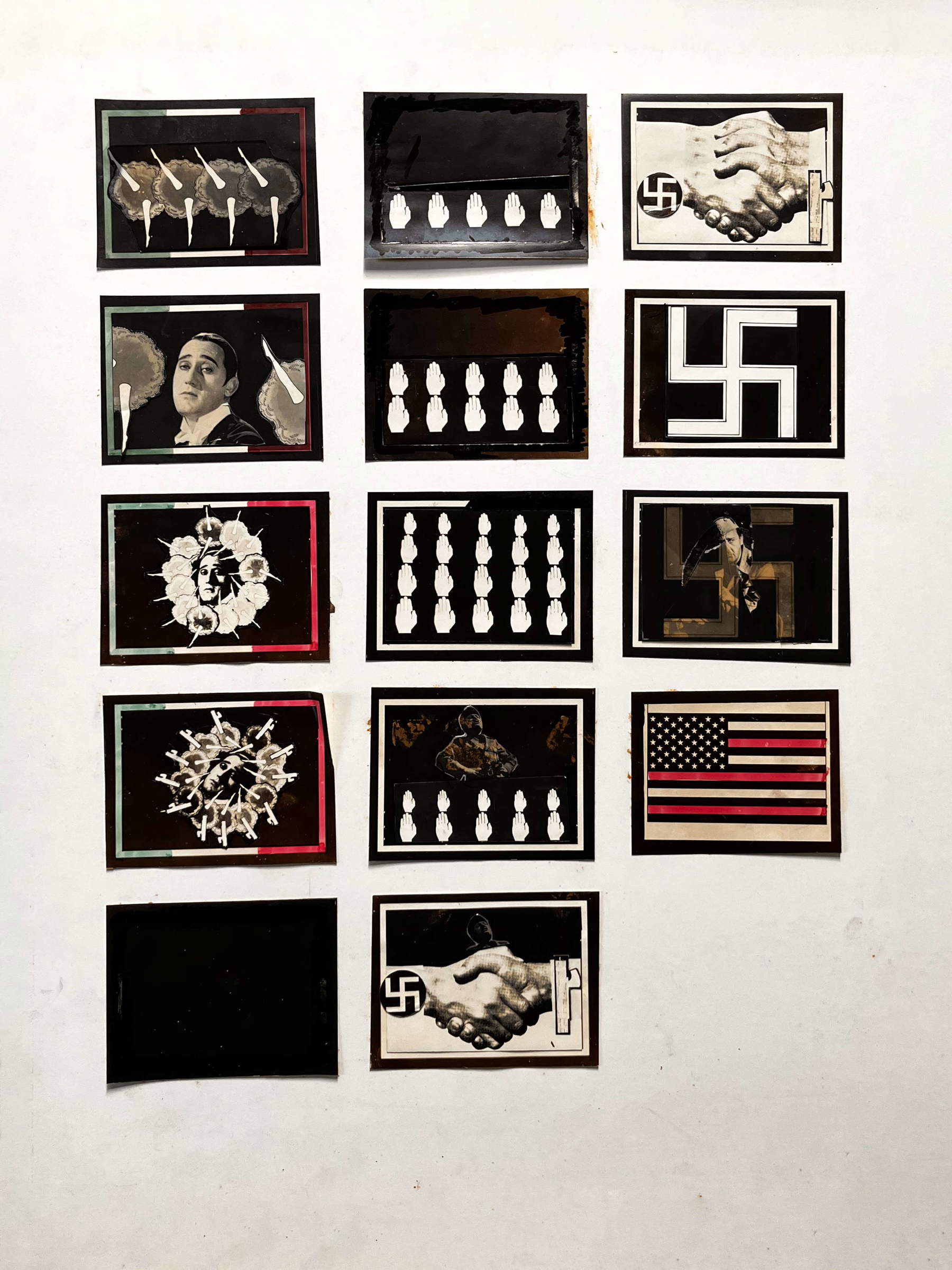

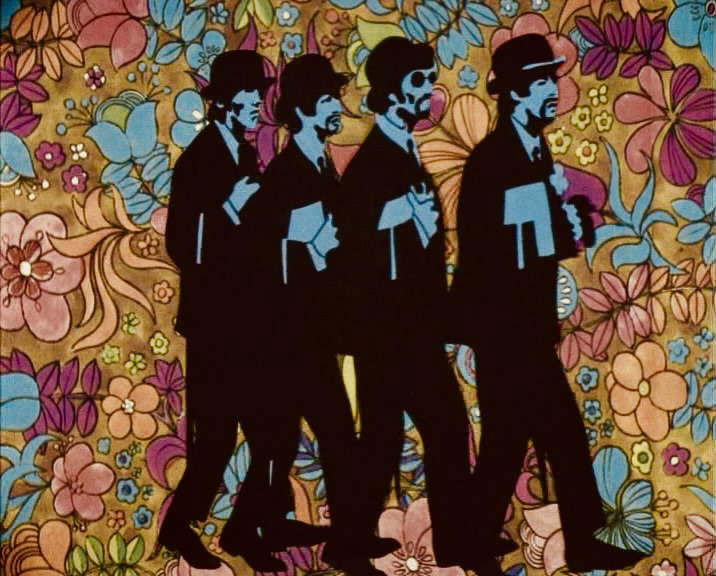

Inmitten so vieler avantgardistischer Experimente und Kreationen für ein Insider-Publikum (Rosa Foschi betont im Interview, dass “die Kurzfilme, die mit dem Qualitätspreis ausgezeichnet wurden”, im Kino vor den Spielfilmen gezeigt wurden, “und ich erinnere mich gut daran, dass die Leute schnauften, weil sie den Film sofort sehen wollten”), die Arbeit von zwei Meistern, die dem breiten Publikum aus Theater und Fernsehen bekannt waren. Die Rede ist von der Bühnenbildnerin und Illustratorin Lele Luzzati, die in diesem Fall mit dem Filmemacher Giulio Gianini zusammenarbeitet. Und von dem Maler Mario Sasso, der durch die Titelsongs berühmt wurde, die er für die RAI (etwa 130) in vierzig Jahren Leben und Arbeit für die Studios von Viale Mazzini schuf: die ikonischen, auszuschneidenden und zu rahmenden Bilder sind die Rahmen seiner Storyboards von 1977 für die Animation, die Il processo oder Storia di un italiano einleitete, die der Maske von Alberto Sordi anvertraut und inzwischen mit elektronischen Grafiken kontaminiert wurde. Schließlich, aber vor allem, bewundern wir Gianinis und Luzzatis Tuschezeichnungen auf Acetat und Mischtechnik auf Papier von Die diebische Elster (1964) und Pulcinella (1973), die als Kinder der Musik Rossinis und später der Rebellion von 1968 die Macht verspotten. Und sie tun dies mit der Anmut eines raffinierten, farbenfrohen Volkstanzes. Und mit der archaischen, unregelmäßigen Kraft des Volkszeichens.

Der Autor dieses Artikels: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.