Dai maestri del Paleolitico che dipinsero la corsa dei bisonti nelle grotte di Lascaux al cagnolino “dinamico” del quadro di Giacomo Balla del 1912, i pittori hanno sempre sognato di raffigurare il movimento. E ci sono spesso riusciti, grazie a trucchi prospettici e invenzioni spaziali. La mostra romana A mano libera. Arte e cinema di animazione in Italia (1957-1977) fa luce su quel particolare, irripetibile momento in cui il desiderio di secoli di ricerca sull’immagine da strappare alla sua eterna condizione di staticità, ha effettivamente preso forma con successo. E questo, esattamente nel ventennio di Carosello (1957-1977), per mano di scultori, pittori, fotografi e grafici che hanno sfruttato le tecniche del cinema di animazione e quelle dell’industria dei cartoon. Attraverso espedienti low tech di straordinaria inventiva e, sovente, di struggente, povera poesia.

Bruno Di Marino, massimo studioso di questa tendenza di nicchia (ma di valore) dell’arte italiana, ha chiamato a raccolta le esperienze di tredici autori. E ha raccolto bozzetti, fondali, rodovetri, storyboard e film (una trentina), per affiancarli alle opere d’arte classiche, come nel caso dei quadri degli anni Settanta di Bruno Ceccobelli (nel decennio successivo tra i protagonisti del ritorno alla pittura nella cosiddetta Scuola romana di San Lorenzo e qui scoperto per la prima volta come cartoonist), da leggere in parallelo, o in intersezione, con le pellicole da 8 o 16 millimetri graffiate, disegnate e colorate prima di essere messe nel proiettore. E da lì vivificate dalla luce.

Sezione principe dei quattro comparti di cui si compone la mostra, aperta fino al 12 ottobre al piano superiore del Museo in Trastevere del Comune di Roma, è quella incentrata sulle opere realizzate per la Corona cinematografica. La casa di produzione romana dei fratelli Gagliardo, individuati nei Premi qualità del Ministero del Turismo e dello Spettacolo la fonte principale di finanziamento, lasciò mano libera ad autori come Magdalo Mussio, Claudio Cintoli, Rosa Foschi e Luca Patella affinché realizzassero corti della durata di circa dieci minuti e dietro il compenso di un milione di lire. “I fratelli Gagliardo come unico obiettivo avevano quello di vincere i Premi qualità. Si trattava di ben 12 milioni di lire a cortometraggio e al realizzatore spettava una piccola percentuale”, rivela Foschi nell’intervista pubblicata nel libro Arte e cinema d’animazione in Italia (Dario Cimorelli Editore, 226 pagine in italiano e inglese, 30 euro), uscito insieme con la mostra della quale costituisce anche il catalogo (sebbene Di Marino e Giacomo Ravesi nei loro testi citino ampiamente anche autori, come Cioni Carpi e Giampaolo Di Cocco, non presenti nell’esposizione). Manfredo Manfredi, palermitano di nascita (classe 1934), romano di formazione (ha studiato scenografia all’Accademia di belle arti di via Ripetta negli anni di Toti Scialoja) e ora umbro di adozione, nel libro risponde così alla domanda sui tempi esigui di realizzazione per dieci minuti di opera filmica che solitamente richiedeva molti collaboratori e un anno di lavoro: “Ci sono tanti escamotage che adoperavo all’epoca per ottimizzare il tempo e guadagnare secondi preziosi. Dopo aver eseguito un po’ di animazione, ad esempio, inserivo un fermo immagine, poi magari facevo uno zoom” sulla stessa, e “in alcuni casi si poteva replicare la stessa sequenza di disegni con varianti”. Un lavoro in solitaria, quasi sempre, e con mille trucchi per vincere la sfida.

Negli anni Sessanta in cui l’Italia declinava a suo modo il linguaggio della Pop Art e, dal 1967, si imponeva sulla scena internazionale con l’Arte povera, tendenza in cui si inscrive la parabola brevissima e luminosa di Pino Pascali (1935-1968), approdato a musei e gallerie dopo aver animato tante reclame di Carosello (lo spot del 1962 Salvador el matador, ad esempio), ecco che un manipolo di sperimentatori fa di necessità virtù e, dei mezzi elementari, un linguaggio filmico originale. Così è per il documentarismo politico del Muro (1970, integrale in mostra e su Youtube) di Manfredi, presente in mostra con la scenografia del film, ma anche con dipinti coevi, di una figurazione assimilabile allo stile di Bruno Cassinari. Dell’autore nel 1969 di Ko (docu-animazione sulla storia di un pugile, soggetto prediletto dei quadri di Titina Maselli) è esposto anche un fotogramma di Sotterranea del 1971 in cui la fotografia si integra con il disegno, in particolare nel momento in cui al viaggiatore della metropolitana appare nel vetro del convoglio un grande poster fotografico con il volto di una modella seducente, tanto da ricordare la scena delle Tentazioni del dottor Antonio di Federico Fellini. È, quella mannequin di Manfredi, sorella ideale della Ursula dell’omonimo, celebre Giardino dipinto e assemblato da Claudio Cintoli nel 1965 a Roma per il palco del Piper insieme con gli architetti Capolei e Cavalli.

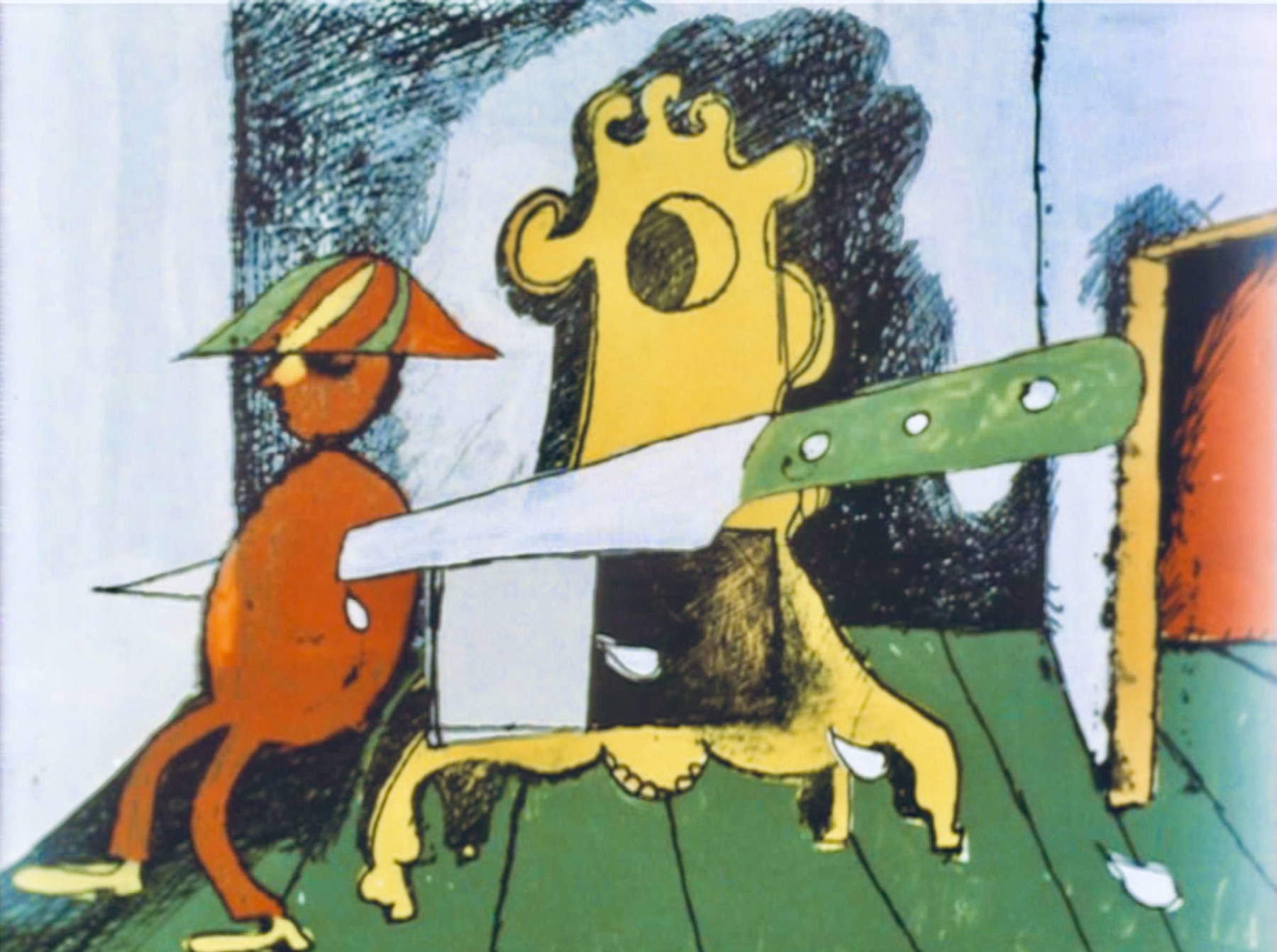

Del pittore marchigiano sono presenti in mostra diverse tecniche miste su carta del 1969 (texture sintonizzate sulla pittura dell’amico Piero Dorazio) con Prati, Nuvole, Tartarughe; e il 35 mm Primavera nascosta, trasferito sul digitale dalla Cineteca di Bologna, tra i principali prestatori dell’esposizione romana unitamente alla gallerista Daniela Ferraria e alla galleria Frittelli arte contemporanea di Firenze che hanno in collezione la produzione di Pascali per la pubblicità di animazione (disegni a china, pennarello e matita su carta e su acetati).

Cintoli e Pascali sono del resto passati per il garage dell’Attico di Fabio Sargentini, spazio di punta dell’avanguardia romana, e non solo, degli anni Sessanta. All’arte di sperimentazione e di multimedialità è appartenuta anche la figura di Luca Maria Patella qui tenuto giustamente distinto dal lavoro della moglie, Rosa Foschi, sebbene continui siano stati i rapporti anche creativi tra i due (Di Marino parla di uno stile “ludico-concettuale” per l’uno e, per l’altra, di un approccio “ludico-poetico”). Di Patella, in cui l’impronta concettuale si riscontra anche nei lavori di più immediato godimento visivo, come le belle acqueforti fotografiche del Paesaggio colorato (1966), incuriosisce e incanta la storia dello stesso anno dal titolo Chi mi pettina?.

Per la casa di produzione Corona lavorò anche, dicevamo, Magdalo Mussio, singolare figura di grafico, pittore e art director di Marcatré, rivista culturale di critica e di avanguardia per la quale scriveva anche Cintoli. Mussio, peraltro, è stato scelto da Di Marino per la copertina del libro. Suo è infatti il rodovetro con il drago, a china su acetato, disegnato per Il fagiolo d’oro del 1968: fiabe e metamorfosi ritornano, del resto, in diversi lavori in mostra di più di un autore/autrice.

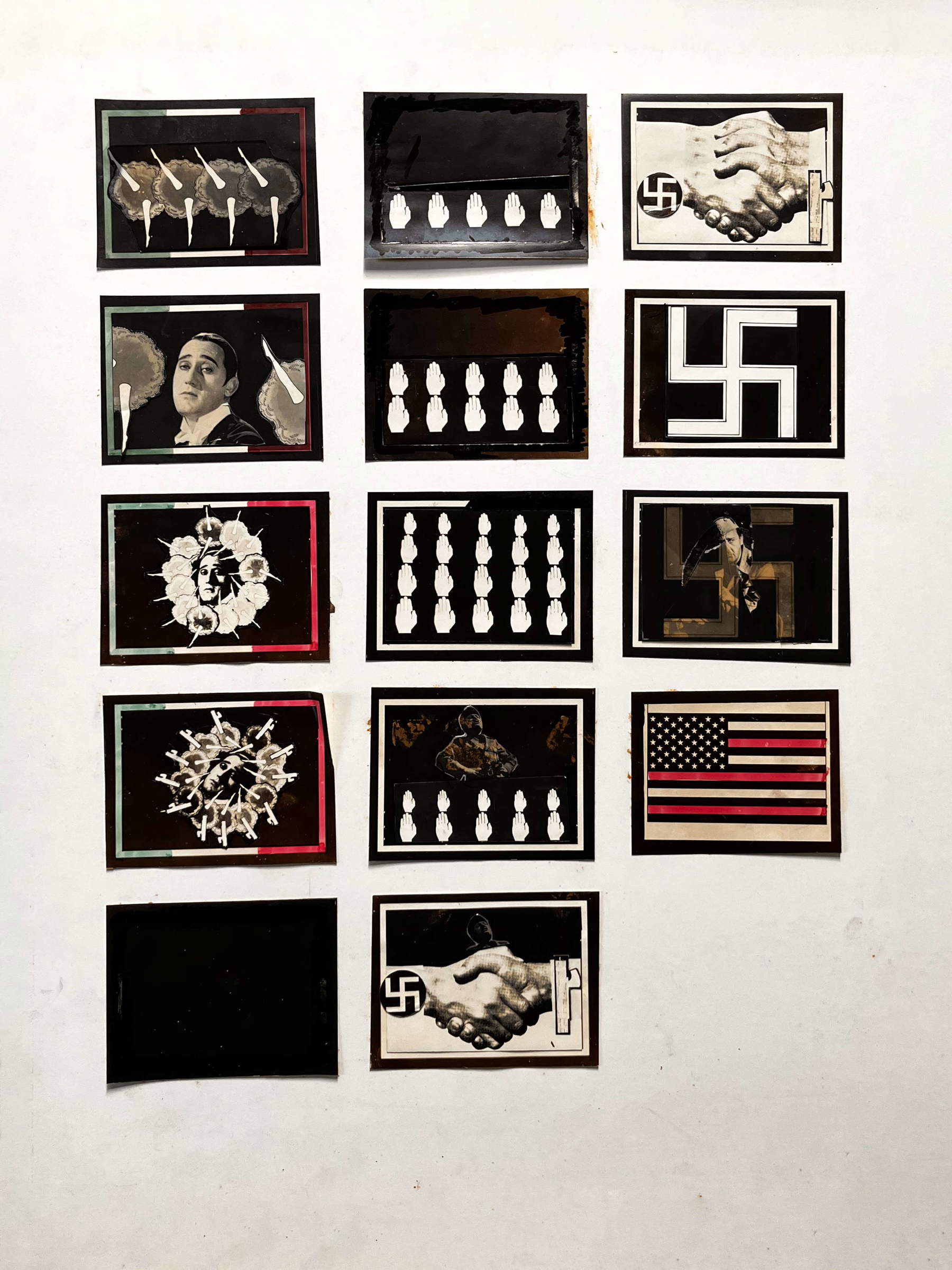

Non solo Roma (la città del cinema e dei ministeri) e Milano (la capitale della tv e della pubblicità) al centro dello zoom sui rapporti tra arti visive e cinema d’animazione. Importante anche Firenze, rappresentata in mostra dalla figura del fiorentino Andrea Granchi, con i suoi collage fotografici e, stessa tecnica, gli stop motion dei Super 8 come Cosa succede in periferia? (1971). E poi il Veneto con Paolo Gioli, attivo tra New York, Roma e Milano, sospeso tra impronta fotografica (tradotta anche nelle opere ad olio presenti nell’esposizione) e l’astrazione pura dei 16mm; e con Toni Fabris, scultore di Bassano del Grappa, figlio d’arte (anche il padre, Luigi, scolpiva) e autore nel 1949 del film di animazione Gli uomini sono stanchi proposto nove anni dopo alla Mostra del Cinema di Venezia: a rappresentare questa sua, nostra, angosciosa condizione esistenziale, vediamo muoversi figurine in plastilina laddove la ricerca plastica di Fabris (che nel ’66 esporrà alla Biennale arte in Laguna) è documentata da bronzi di stampo astratto e surrealista. Veronese è, peraltro, la pittrice Marinella Pirelli, vissuta tra Roma e Milano (importante la conoscenza di Bruno Munari) e autrice nei primi anni Sessanta di due corti fiabeschi come Pinca e Palonca e Gioco di Dama, portati in mostra insieme con il cast dei personaggi di plastilina vestiti di stoffa, lana e fantasia.

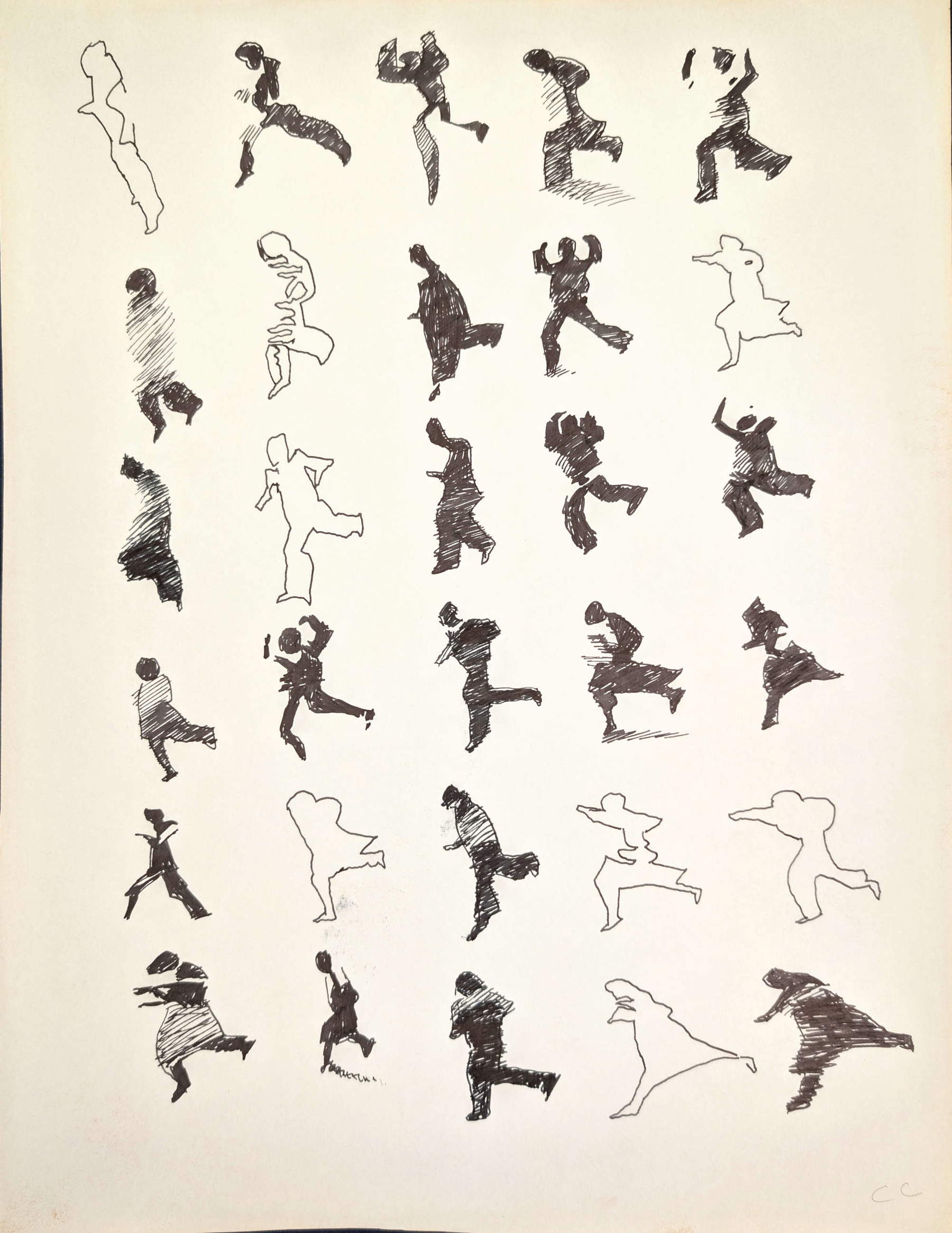

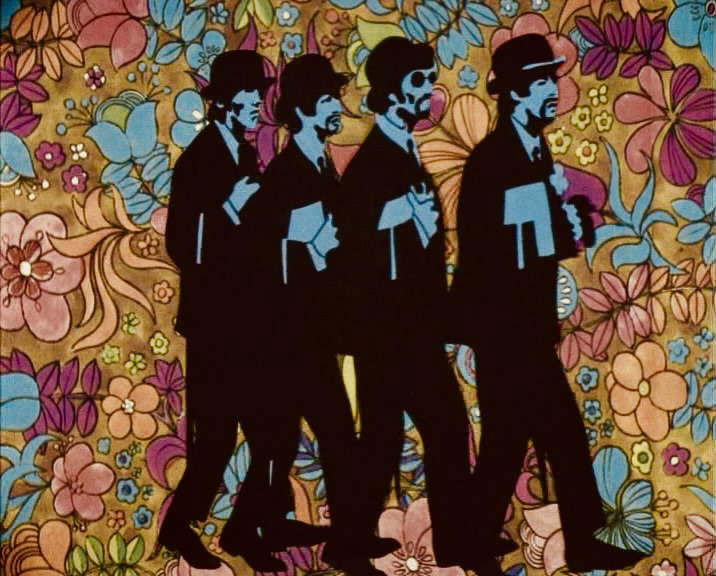

In mezzo a tanta sperimentazione d’avanguardia e di creazioni per un pubblico di addetti ai lavori (Rosa Foschi sottolinea nell’intervista che “i corti che vincevano i Premi qualità” venivano proiettati al cinema prima dei lungometraggi, “e ricordo bene che la gente sbuffava perché voleva vedere subito” il film), l’opera di due maestri noti al grande pubblico del teatro e della televisione. Stiamo parlando dello scenografo e illustratore Lele Luzzati, in questo caso in coppia con il cineasta Giulio Gianini. E del pittore Mario Sasso, reso celebre dalle sigle realizzate per la Rai (circa 130) in quarant’anni di vita e lavoro per gli studi di viale Mazzini: squisitamente iconici, immagini da ritagliare e incorniciare, sono i frame dei suoi storyboard del 1977 per l’animazione che introduceva a Il processo o alla Storia di un italiano, affidata alla maschera di Alberto Sordi e ormai contaminata con la grafica elettronica. Di Gianini e Luzzati ammiriamo, infine, ma innanzitutto, i disegni a china su acetato, e le tecniche miste su carta, della Gazza ladra (1964) e di Pulcinella (1973) che, figli della musica di Rossini, e, successivamente, della ribellione del 1968, irridono il potere. E lo fanno con la grazia di una raffinata, colorata danza folk. E con la forza arcaica, irregolare del segno popolare.

L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.