Du 24 septembre 2025 au 7 janvier 2026 , Florence accueillera une nouvelle exposition consacrée à l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art occidental. Casa Buonarroti inaugure en effet l’exposition La Sistina di Michelangelo. Une icône multimédia, promue par la Fondation Casa Buonarroti en collaboration avec les Musées du Vatican et la Région Toscane. L’initiative, fortement soutenue par la présidente Cristina Acidini et le directeur Alessandro Cecchi, coïncide avec la réouverture des salles d’exposition du rez-de-chaussée, restaurées et réaménagées avec la collaboration d’Opera Laboratori. Le parcours est organisé par Silvestra Bietoletti et Monica Maffioli et rassemble plus de soixante œuvres provenant d’importantes institutions italiennes et internationales.

“Le parcours de l’exposition, dans les salles adéquatement restaurées, ne manquera pas d’informer, d’enthousiasmer et de surprendre les visiteurs”, souligne la présidente de la Fondation Buonarroti , Cristina Acidini. “Des chefs-d’œuvre d’une telle envergure continuent à agir comme un ferment de créativité même dans les moments difficiles, en redonnant foi en l’humanité et en son avenir”.

"La restauration de la chapelle Sixtine réalisée par les musées du Vatican dans les années 1980, rappelle la directrice Barbara Jatta, a radicalement changé la perception du chef-d’œuvre de Michel-Ange, en restituant des formes et des couleurs éclatantes et en faisant de la Sixtine “l’endroit à visiter”.

L’objectif de l’exposition est d’analyser la diffusion et la réception du cycle de la chapelle Sixtine de Michel-Ange à travers les siècles, en soulignant le rôle joué par les différents médias dans la construction d’une fortune visuelle qui a transformé des détails individuels de l’œuvre en véritables icônes culturelles. Gravures, campagnes photographiques, publications illustrées, cinématographie, documentaires télévisés et graphisme publicitaire ont tous contribué à rendre l’image de la chapelle Sixtine universelle, la détachant souvent de son contexte global pour en isoler des fragments qui prennent de nouvelles significations dans le monde contemporain. Les œuvres proviennent, entre autres, de l’Accademia Albertina di Belle Arti de Turin, de l’Accademia delle Arti del Disegno de Florence, de l’Accademia di Belle Arti de Brera, de l’Accademia di Belle Arti de Florence, de l’Accademia Nazionale di San Luca, de la Biblioteca Nazionale Centrale ’Vittorio Emanuele II’, de la Bibliotheca Hertziana, de l’Institut Central de Graphisme, du Kunsthistorischen Institut de Florence et des Musées du Vatican.

L’exposition s’ouvre sur des gravures réalisées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle par Tommaso Piroli, Conrad Martin Metz et Giovanni Volpato. Leurs plaques de cuivre traduisent sur papier les grandes figures de la Voûte et du Jugementdernier, en sélectionnant et en réinterprétant les scènes pour offrir de nouvelles visions de l’œuvre. Il s’agit d’une étape fondamentale dans l’histoire de sa diffusion, car elle introduit des modes narratifs autonomes qui anticipent le rôle que jouera plus tard la photographie. En effet, à partir du XIXe siècle, la connaissance de la chapelle Sixtine s’est élargie grâce au nouveau support photographique. La première campagne de documentation systématique a été réalisée entre 1868 et 1869 par l’Alsacien Adolph Braun, suivie par les travaux des Fratelli Alinari, Giacomo Brogi et Domenico Anderson. Parallèlement, les premières publications illustrées de planches chromolithographiques, comme celles de lasociété londonienne ArundelSociety, permettent la diffusion de l’imagerie de Michel-Ange auprès d’un public de plus en plus large. L’absence de couleur dans les premières reproductions était compensée par la taille des négatifs et les interventions manuelles de coloriage, qui introduisaient de nouvelles interprétations de l’œuvre.

"Cette exposition, expliquent les commissaires Silvestra Bietoletti et Monica Maffioli, propose un excursus historique et une nouvelle clé d’interprétation de l’“iconicité multimédia” de la chapelle Sixtine, en montrant comment les médias ont traduit et diffusé le langage figuratif de Michel-Ange jusqu’à l’époque contemporaine.

“La collection de la famille Buonarroti est encore aujourd’hui la plus riche collection de folios de Michel-Ange au monde”, conclut le directeur de la Casa Buonarroti, Alessandro Cecchi, “et accueillir cette exposition dans le palais voulu par l’arrière-petit-fils de Michel-Ange, c’est poursuivre une tradition de mémoire et d’appréciation qui dure depuis quatre siècles”.

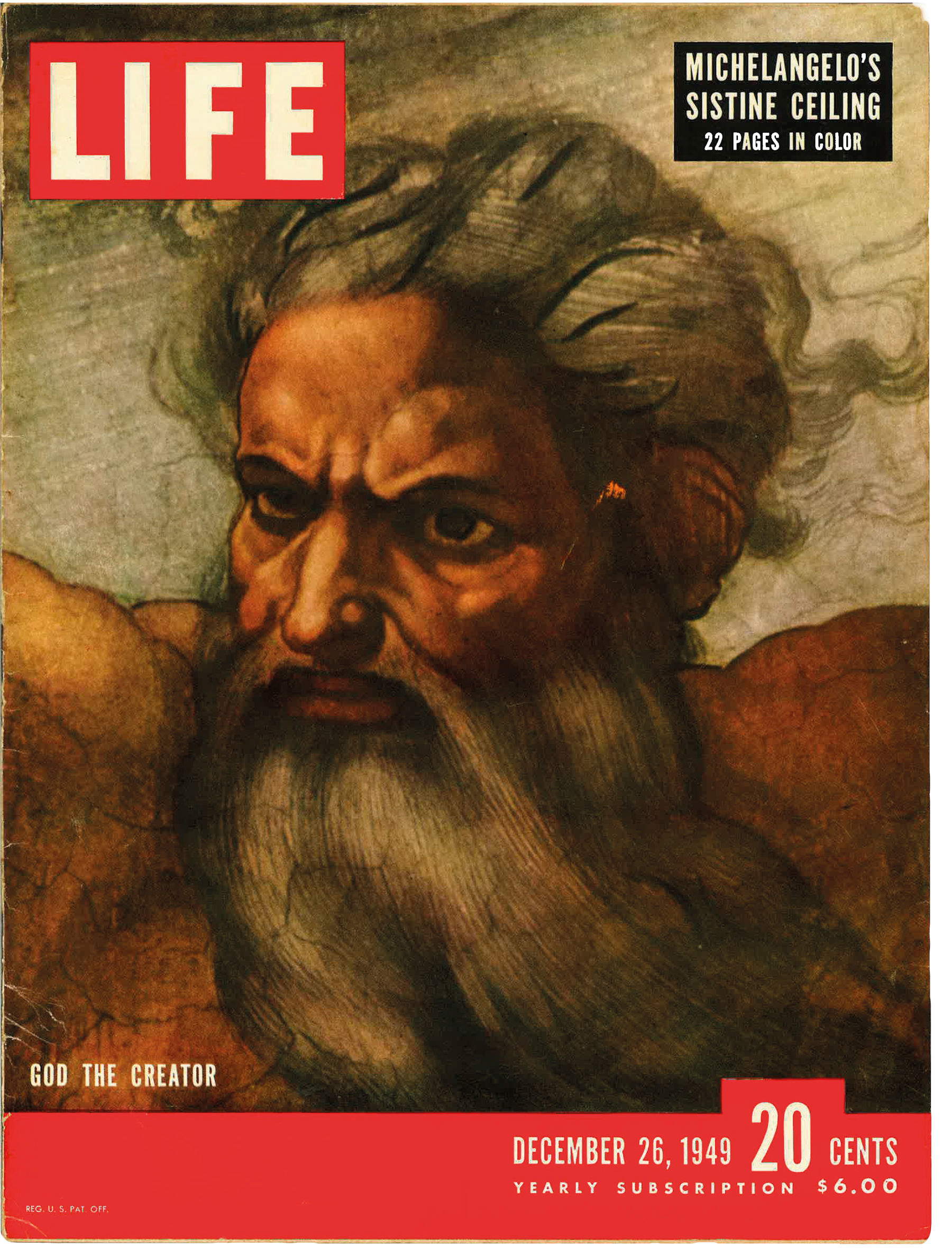

En 1949, le magazine LIFE publie le premier reportage photographique en couleur sur la chapelle Sixtine, signé par Frank Lerner. Les nouvelles techniques permettent de restituer, de manière approximative, la complexité chromatique du cycle pictural. Dans les années 1960, un nouveau pas en avant est franchi avec la campagne documentaire menée par Pasquale De Antonis avec l’historien de l’art Roberto Salvini, qui inaugure une approche systématique de l’étude photographique de la voûte et du Jugement. En 1964, Carlo Ludovico Ragghianti consacre un critofilm à la Sixtine, un documentaire d’art qui utilise le langage cinématographique dans une optique critique pour proposer une lecture scientifique de l’œuvre.

La diffusion des images de la Chapelle Sixtine, rendue possible par les publications scientifiques et populaires, a ouvert la voie à de nouvelles interprétations artistiques. Dans les années 1960, Tano Festa, l’un des protagonistes du Pop Art romain, a retravaillé les détails de Michel-Ange et les a transformés en icônes de la culture de masse. Le détail de la Création d’Adam est ainsi devenu un symbole reproduit et multiplié dans de nombreux contextes, de la publicité au merchandising. Une approche similaire, mais d’un point de vue historico-critique, a été adoptée par Leo Steinberg. L’universitaire a rassemblé et analysé des centaines d’estampes de la collection de dessins humoristiques représentant des détails de la chapelle Sixtine, les considérant comme des preuves de la réception moderne de l’œuvre. L’exposition présente plus de quarante reproductions de sa collection, montrant comment le détail des mains de Dieu et d’Adam est devenu une synthèse iconique de l’ensemble de la fresque.

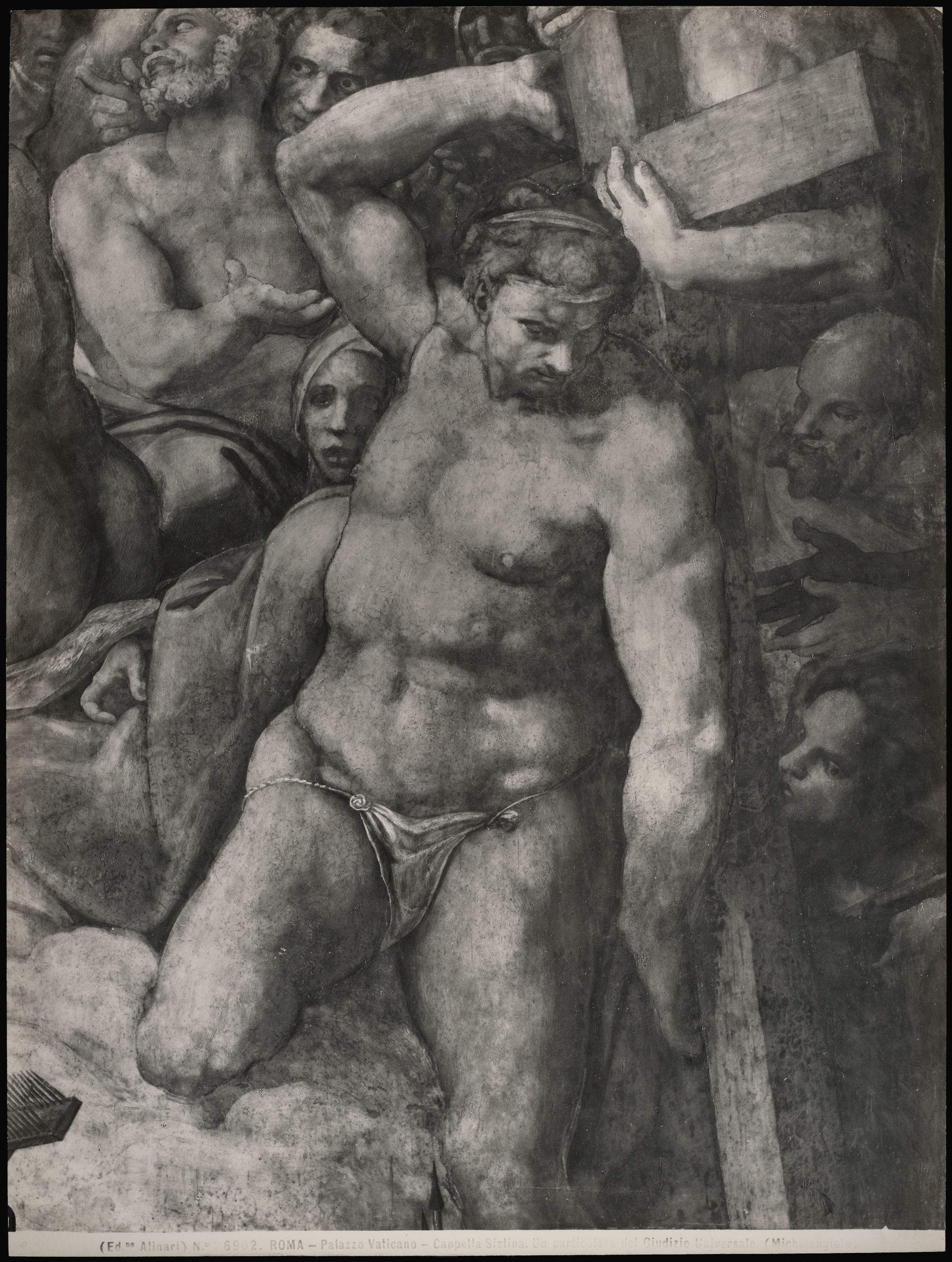

Un autre chapitre de la fortune visuelle de la Sixtine est représenté par la grande campagne photographique entreprise par le Japonais Takashi Okamura entre 1980 et 1999, lors de la restauration du cycle pictural. Les images documentent la récupération des couleurs originales, révélant une palette lumineuse et audacieuse qui redéfinit la perception de l’œuvre. La couleur, plutôt que le dessin, apparaît comme la clé de l’interprétation de la peinture de Michel-Ange, offrant de nouveaux défis interprétatifs aux sensibilités contemporaines. Outre les preuves historiques, l’exposition présente des interprétations récentes. En 2015, le photographe canadien Bill Armstrong a réalisé la série Gestures, commandée par les Musées du Vatican, dans laquelle les figures du Jugement dernier sont réinterprétées à travers des images floues, suspendues dans des couleurs intenses qui rendent la tension émotionnelle des corps. Armstrong sera également le protagoniste d’une rencontre à Florence, le 24 septembre, avec Tommaso Casini de l’Université Iulm.

L’exposition se termine par Not in my name, une œuvre photo-graphique créée en 2014 par l’artiste soudanais Khalid Albaih. Ici, l’iconographie de Michel-Ange devient un instrument de dénonciation et de réflexion sur la violence des guerres contemporaines, attirant l’attention sur la perte du sens de l’humanité dans les contextes de conflit. Le catalogue de l’exposition est publié par Sillabe et comprend des contributions de Silvestra Bietoletti, Maria Francesca Bonetti, Tommaso Casini, Alessandro Cecchi, Monica Maffioli et Pierandrea Villa.

Entrée :

De 10 heures à 16 heures 30. Fin de la vente des billets une demi-heure avant la fermeture.

Fermé le mardi et les jours fériés suivants : 1er janvier, dimanche de Pâques, 15 août, 25 décembre.

Tarifs :

Plein tarif : 8,00

Tarif réduit : 5,00

|

| La chapelle Sixtine de Michel-Ange à travers les siècles : l'exposition à la Casa Buonarroti |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.