Dal 24 settembre 2025 al 7 gennaio 2026 Firenze ospita una nuova mostra dedicata a uno dei massimi capolavori della storia dell’arte occidentale. Casa Buonarroti inaugura infatti l’esposizione La Sistina di Michelangelo. Un’icona multimediale, promossa dalla Fondazione Casa Buonarroti in collaborazione con i Musei Vaticani e la Regione Toscana. L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla presidente Cristina Acidini e dal direttore Alessandro Cecchi, coincide con la riapertura delle sale espositive al piano terreno, restaurate e riallestite con la collaborazione di Opera Laboratori. Il percorso è curato da Silvestra Bietoletti e Monica Maffioli e raccoglie oltre sessanta opere provenienti da importanti istituzioni italiane e internazionali.

“Il percorso espositivo, nelle sale opportunamente restaurate, non mancherà di informare, emozionare e sorprendere i visitatori”, sottolinea la presidente della Fondazione Buonarroti Cristina Acidini. “Capolavori di una tale altezza continuano ad agire come lievito di creatività anche in tempi difficili, ridando fiducia nell’umanità e nel suo futuro”.

“il restauro della Cappella Sistina diretto dai Musei Vaticani negli anni Ottanta”, ricorda la direttrice Barbara Jatta, “ha cambiato radicalmente la percezione del capolavoro michelangiolesco, restituendo forme e colori brillanti e facendo della Sistina ‘il luogo da visitare’”.

L’obiettivo della mostra è analizzare la diffusione e la ricezione del ciclo michelangiolesco della Cappella Sistina attraverso i secoli, mettendo in luce il ruolo svolto da diversi media nella costruzione di una fortuna visiva che ha trasformato singoli dettagli dell’opera in vere e proprie icone culturali. Incisioni, campagne fotografiche, editoria illustrata, cinematografia, documentari televisivi e grafica pubblicitaria hanno contribuito a rendere universale l’immagine della Sistina, spesso slegandola dal contesto complessivo per isolare frammenti che assumono nuovi significati nella contemporaneità. Le opere provengono, tra le altre, dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dall’Accademia di Belle Arti di Brera, dall’Accademia di Belle Arti di Firenze, dall’Accademia Nazionale di San Luca, dalla Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, dalla Bibliotheca Hertziana, dall’Istituto centrale per la grafica, dal Kunsthistorischen Institut in Florenz e dai Musei Vaticani.

Il percorso si apre con le incisioni realizzate tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento da Tommaso Piroli,Conrad Martin Metz e Giovanni Volpato. Le loro matrici in rame tradussero su carta le grandi figure della Volta e delGiudizio Universale, selezionando e reinterpretando le scene per offrire nuove visioni dell’opera. Si tratta di un passaggio fondamentale per la storia della sua diffusione, poiché introduce modalità narrative autonome che anticipano il ruolo che sarà poi assunto dalla fotografia. Con l’Ottocento, infatti, la conoscenza della Cappella Sistina si espande grazie al nuovo medium fotografico. La prima campagna sistematica di documentazione fu realizzata tra il 1868 e il 1869 dall’alsaziano Adolph Braun, cui seguirono i lavori dei Fratelli Alinari, di Giacomo Brogi e di Domenico Anderson. Parallelamente, le prime pubblicazioni illustrate con tavole cromolitografiche, come quelle della londineseArundel Society, permisero la diffusione dell’immaginario michelangiolesco presso un pubblico sempre più vasto. La mancanza di colore nelle prime riproduzioni fu compensata dalle dimensioni dei negativi e dagli interventi manuali di colorazione, che introducevano ulteriori interpretazioni dell’opera.

“Questa mostra”, spiegano le curatrici Silvestra Bietoletti e Monica Maffioli, “propone un excursus storico e una nuova chiave di lettura dell’“iconicità multimediale” della Sistina, mostrando come i media abbiano tradotto e diffuso il linguaggio figurativo di Michelangelo fino alla contemporaneità”.

“La raccolta della famiglia Buonarroti è ancora oggi la più ricca collezione di fogli michelangioleschi al mondo”, conclude il direttore della Casa Buonarroti Alessandro Cecchi, “e accogliere questa mostra nel palazzo voluto dal pronipote di Michelangelo significa proseguire una tradizione di memoria e valorizzazione lunga quattro secoli”.

Nel 1949 la rivista LIFE pubblicò il primo servizio fotografico a colori sulla Sistina, firmato da Frank Lerner. Le nuove tecniche permisero di restituire, seppure in maniera approssimativa, la complessità cromatica del ciclo pittorico. Negli anni Sessanta si assistette a un ulteriore passo avanti con la campagna documentaria realizzata da Pasquale De Antonis insieme allo storico dell’arte Roberto Salvini, che inaugurò un approccio sistematico allo studio fotografico della volta e del Giudizio. Nel 1964 Carlo Ludovico Ragghianti dedicò alla Sistina un critofilm, un documentario d’arte che utilizzava il linguaggio cinematografico in chiave critica per proporre una lettura scientifica dell’opera.

La diffusione delle immagini della Sistina, resa possibile da pubblicazioni scientifiche e divulgative, aprì la strada a nuove interpretazioni artistiche. Negli anni Sessanta Tano Festa, tra i protagonisti della Pop Art romana, rielaborò dettagli michelangioleschi trasformandoli in icone destinate alla cultura di massa. Il particolare della Creazione di Adamo divenne così un simbolo riprodotto e moltiplicato in numerosi contesti, dalla pubblicità al merchandising. Un approccio simile, ma da un punto di vista storico-critico, fu adottato da Leo Steinberg. Lo studioso raccolse e analizzò centinaia di stampe della collezione di lampoons raffiguranti dettagli della Sistina, considerandoli testimonianze della ricezione moderna dell’opera. In mostra sono presenti oltre quaranta riproduzioni tratte dalla sua collezione, che mostrano come il dettaglio delle mani di Dio e Adamo sia diventato una sintesi iconica dell’intero affresco.

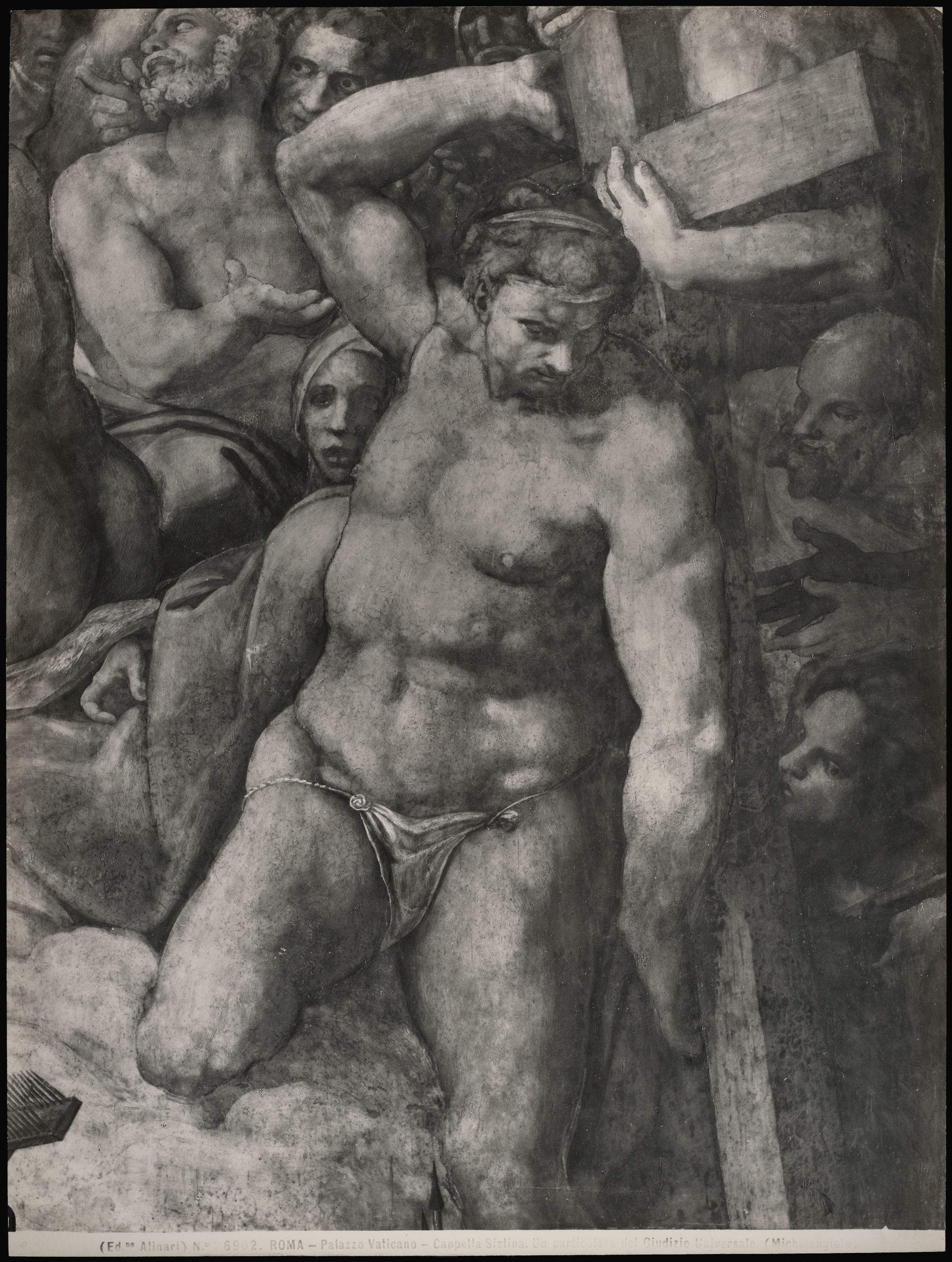

Un ulteriore capitolo della fortuna visiva della Sistina è rappresentato dalla grande campagna fotografica intrapresa dal giapponese Takashi Okamura tra il 1980 e il 1999, durante il restauro del ciclo pittorico. Le immagini documentarono il recupero dei colori originali, rivelando una tavolozza accesa e ardita che ha ridefinito la percezione dell’opera. Il colore, più che il disegno, emerge come chiave di lettura della pittura michelangiolesca, offrendo nuove sfide interpretative anche alla sensibilità contemporanea. Accanto alle testimonianze storiche, la mostra presenta interpretazioni recenti. Nel 2015 il fotografo canadese Bill Armstrong ha realizzato la serie Gestures, commissionata dai Musei Vaticani, in cui le figure del Giudizio Universale sono rilette attraverso immagini fuori fuoco, sospese in cromie intense che restituiscono la tensione emotiva dei corpi. Armstrong sarà inoltre protagonista di un incontro a Firenze, il 24 settembre, insieme a Tommaso Casini dell’Università Iulm.

Il percorso espositivo si conclude con Not in my name, opera foto-grafica realizzata nel 2014 dall’artista sudanese Khalid Albaih. Qui l’iconografia michelangiolesca diventa strumento di denuncia e riflessione sulla violenza delle guerre contemporanee, richiamando l’attenzione sulla perdita del senso dell’umanità in contesti di conflitto. Il catalogo della mostra è pubblicato da Sillabe e include contributi di Silvestra Bietoletti, Maria Francesca Bonetti, Tommaso Casini, Alessandro Cecchi, Monica Maffioli e Pierandrea Villa.

Ingresso:

Dalle ore 10.00 alle ore 16.30. La vendita dei biglietti cessa mezz’ora prima della chiusura

Chiuso il martedì e nelle seguenti festività: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto, 25 dicembre

Tariffe:

Intero: € 8,00

Ridotto: € 5,00

| Titolo mostra | La Sistina di Michelangelo. Un’icona multimediale | Città | Firenze | Sede | Casa Buonarroti | Date | Dal 24/09/2025 al 07/01/2026 | Artisti | Michelangelo Buonarroti, Artisti vari | Curatori | Silvestra Bietoletti, Monica Maffioli | Temi | Rinascimento, Arte contemporanea, Michelangelo, Arte antica, Cappella Sistina |

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.