Serendipity, diraient les Anglais. C’est le mot qu’ils utilisent pour désigner ces découvertes totalement inattendues, dépassant les attentes, qui surviennent alors que l’on cherchait autre chose. C’est plus qu’une découverte fortuite : c’est un résultat surprenant que personne n’attendait et qui arrive alors que l’on s’efforçait d’obtenir un résultat moindre. C’est le résultat incroyable qui arrive par hasard alors que des plans d’une toute autre nature avaient été élaborés. Sérendipité: Horace Walpole a inventé le terme à la fin du XVIIIe siècle, en pensant à une fable persane du XIVe siècle, qui racontait que les trois fils du roi de Serendip, ancien nom de l’actuel Sri Lanka, envoyés par leur père pour découvrir le monde, rentraient chez eux après avoir fait des découvertes étonnantes et totalement inattendues. On pourrait donc aussi parler de sérendipité pour la fresque du XVe siècle découverte il y a un an à Rome, sur le site du Palazzo Nardini, qui fait l’objet depuis juillet 2023 d’une importante restauration conservatrice, confiée à Antonio Forcellino, sous la direction de Marina Cristiani et d’Isabella Diotallevi. Une restauration pour récupérer et remettre en valeur l’un des palais de la Renaissance les plus significatifs du centre historique de Rome, dans la Via del Governo Vecchio, deux rues après la Piazza Navona.

Antonio Forcellino, raconte-t-il, cherchait tout autre chose : il avait proposé aux propriétaires de restaurer les plâtres du XIXe siècle, qu’il imaginait se trouver sous les plâtres de la grande salle du rez-de-chaussée du Palazzo Nardini. Aujourd’hui, cette salle est une pièce fermée, mais au XVe siècle, c’était une loggia ouverte, qui servait d’atrium : l’entrée du bâtiment, explique le restaurateur, donnait à l’époque sur l’actuelle Via di Parione, où l’on peut voir une façade qui présente encore de nombreux éléments communs avec celle du Palazzo Nardini. Puis, en 1541, la partie de la loggia donnant sur la via di Parione s’est effondrée, la salle a été fermée, des contreforts ont été ajoutés et les murs peints, ou ce qu’il en restait, ont été effacés, car ces fresques datant d’environ soixante-dix ans ne répondaient plus au goût du jour. A peine cent ans plus tard, le souvenir de ces peintures était déjà perdu, à tel point que les sources du XVIe siècle, Vasari en tête, ne mentionnent pas les fresques du Palais Nardini. Mais il est probable que la mémoire de ces peintures ait été encore plus brève : cinquante ans exactement, de 1477, année de l’achèvement de l’édifice, à 1527, année du sac de Rome, événement traumatisant également pour le Palais Nardini, occupé par les Lansquenets, saccagé, dévasté. Il y a aussi leurs graffitis, sur la fresque refaite. Des écrits, des gribouillages, des blasons, des symboles. Il y a même ce qui semble être le masque d’un krampus, signe de l’origine incontestable des occupants.

“Nous avons trouvé cette fresque en cherchant les enduits”, explique M. Forcellino. “Nous ne cherchions rien d’autre, car ce bâtiment avait déjà été restauré, et nous ne nous attendions donc pas à trouver cette fresque. Nous l’avons trouvée par hasard, en découvrant un fragment, un soupçon de figure, un visage sous la surface : nous avons alors compris qu’il devait y avoir quelque chose de plus grand, et c’est à partir de là qu’a commencé l’aventure de cette fresque, extraordinaire à bien des égards : parce qu’elle est rare, parce qu’elle est un chef-d’œuvre, parce qu’elle porte en surface la date de 1477, ce qui nous permet d’être sûrs qu’elle coïncide avec la construction du palais”. La date de 1477 figure parmi les inscriptions laissées par les Lansquenets, qui sont également examinées aujourd’hui par les chercheurs. À l’époque du sac de Rome, le palais était le siège d’un collège voulu par celui qui fit construire l’édifice, le cardinal Stefano Nardini, né en 1420, issu d’une famille noble de Forlì, un personnage singulier qui, dans sa jeunesse, fut condottiere au service de la ville. fut condottiere au service d’Antonio I Ordelaffi et de Francesco Sforza, puis, ayant déposé les épées, fut d’abord juriste et ensuite religieux, devenant clerc de chambre en 1451 à l’époque de la papauté de Nicolas V, et dès l’année suivante nonce apostolique en France. Son cursus honorum fut rapide : en 1458, il fut nonce apostolique en Allemagne, en 1461 il devint archevêque de Milan, de 1462 à 1463 il fut gouverneur papal de Rome, en 1465 commissaire du trésor apostolique, et l’année suivante de nouveau nonce en France. De retour à Rome pour le conclave de 1471, il est l’un des principaux partisans de Francesco della Rovere, élu plus tard pape sous le nom de Sixte IV. Les services rendus au nouveau pontife lui valurent, en 1473, d’être nommé cardinal, d’obtenir de nombreuses et riches commissions et de pouvoir commencer la construction de son magnifique palais, fruit de l’agencement de plusieurs propriétés que Nardini avait achetées le long de la via Papalis, l’actuelle via del Governo Vecchio, à l’époque l’une des principales artères du centre de Rome. Nous savons qu’en 1480, le cardinal Nardini devait déjà habiter le palais, puisque la donation entre vifs à la confrérie du Saint-Sauveur ad Sancta Sanctorum date du 4 juin de cette année-là, afin qu’après sa mort, un collège soit fondé dans les salles de l’édifice.Dans le cadre de la construction de l’édifice, un internat serait fondé pour accueillir, par cycles de sept ans, vingt-quatre jeunes gens de bonne famille, mais de condition modeste, afin qu’ils puissent être initiés au sacerdoce et étudier en suivant les cours du Studium Urbis, c’est-à-dire de l’Université de Rome. Nardini légua également au collège toute sa bibliothèque, dont il ne reste rien.

C’est donc à l’époque du Collegio Nardini que le plan du palais a été modifié. Le palais Nardini fut le siège de la Confrérie du Sauveur jusqu’en 1624, date à laquelle, en raison du vif intérêt du pape Urbain VIII, il fut cédé à la Chambre apostolique et devint le siège du gouvernorat de Rome, qui resta au palais Nardini jusqu’en 1755, date à laquelle Benoît XIV décida de le transférer au palais Madama (à la suite de cet événement, la rue prit son nom actuel de “via del Governo vecchio”). En 1870, après l’annexion de Rome au Royaume d’Italie et son élévation au rang de capitale, l’édifice devint le siège du tribunal de la magistrature : une plaque sur la façade rappelle encore cette fonction. Il devint ensuite le siège du Centre d’éducation féminine Vittoria Colonna, abrita un abri antiaérien pendant la Seconde Guerre mondiale puis, à partir de 1957, lorsque commença la construction de la nouvelle cité judiciaire sur le Piazzale Clodio, le Palazzo Nardini fut laissé à l’abandon. Sa dernière période de vie remonte aux années 1976-1984, lorsqu’il fut occupé par le Mouvement de libération des femmes, qui en fit le siège de la Maison internationale des femmes : en entrant dans le chantier, on peut encore voir les graffitis de l’époque, les écritures sur les murs, les bouts d’affiches. Une fois cette expérience terminée avec l’expulsion des occupants, le Palazzo Nardini est définitivement tombé dans un état d’abandon dont il semblait devoir sortir au début des années 2000, lorsque le bâtiment a été acheté par la région du Latium et a fait l’objet d’une première restauration qui a conduit à la découverte d’importantes fresques du XVe siècle au rez-de-chaussée, que nous décrirons plus en détail ci-dessous. À l’époque, la région était gouvernée par la junte de Marrazzo. Des changements politiques ultérieurs ont entraîné la suspension des travaux de restauration et, à la suite d’autres vicissitudes administratives, que l’on peut passer sous silence, le palais a été mis sur le marché et acheté par l’actuel propriétaire, qui a l’intention de le faire revivre. C’est pour cette raison que la restauration actuelle a commencé en 2023.

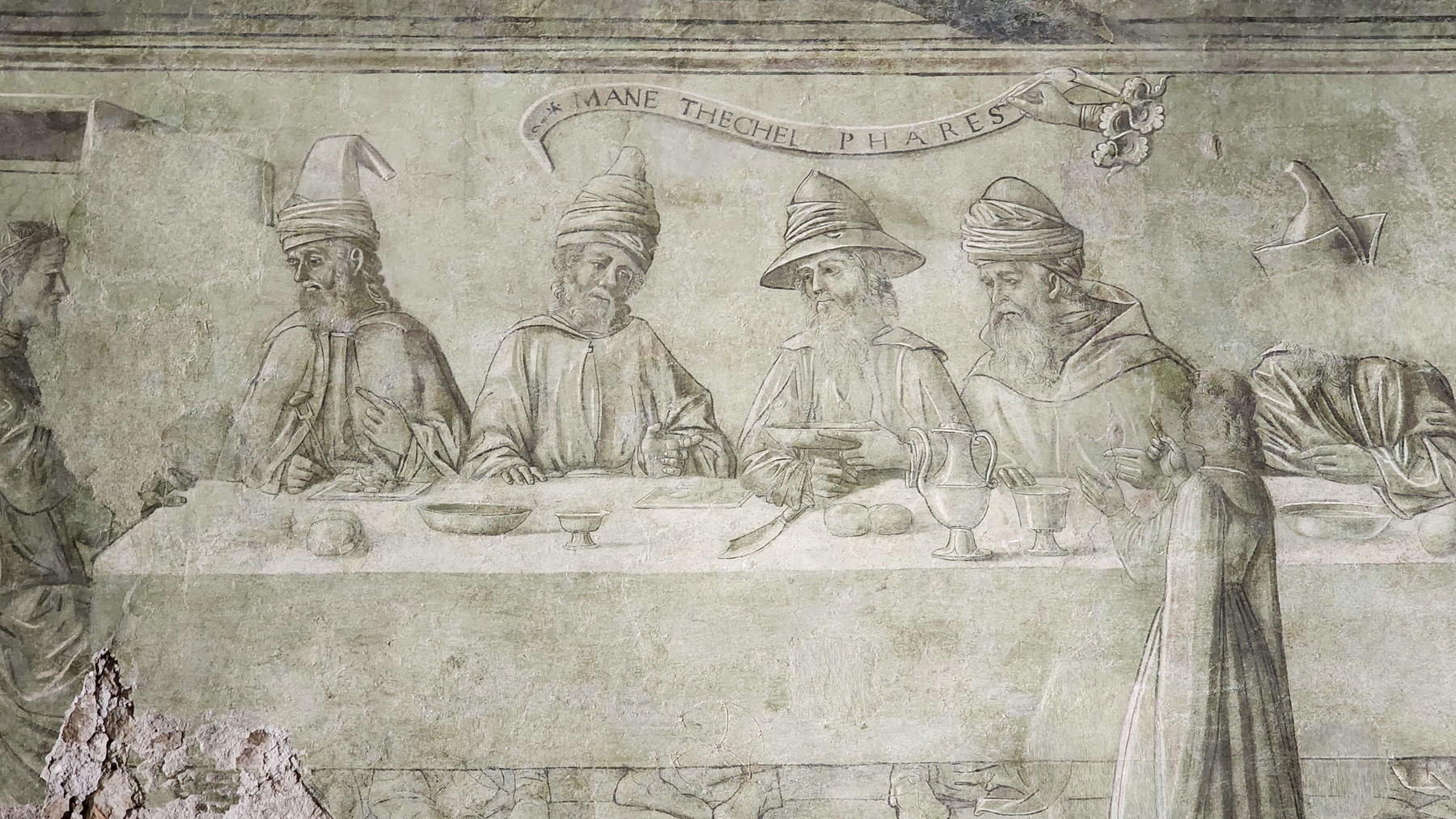

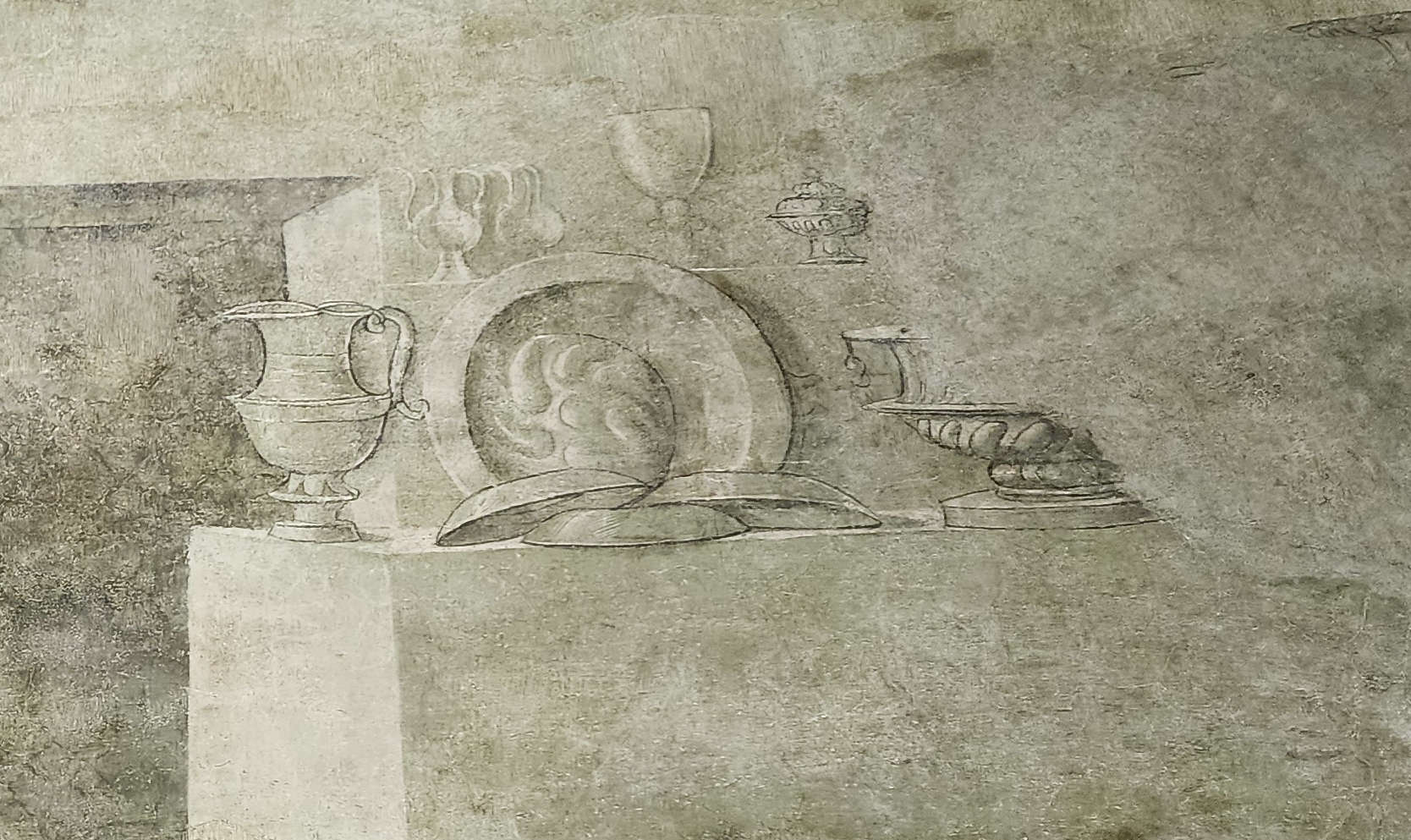

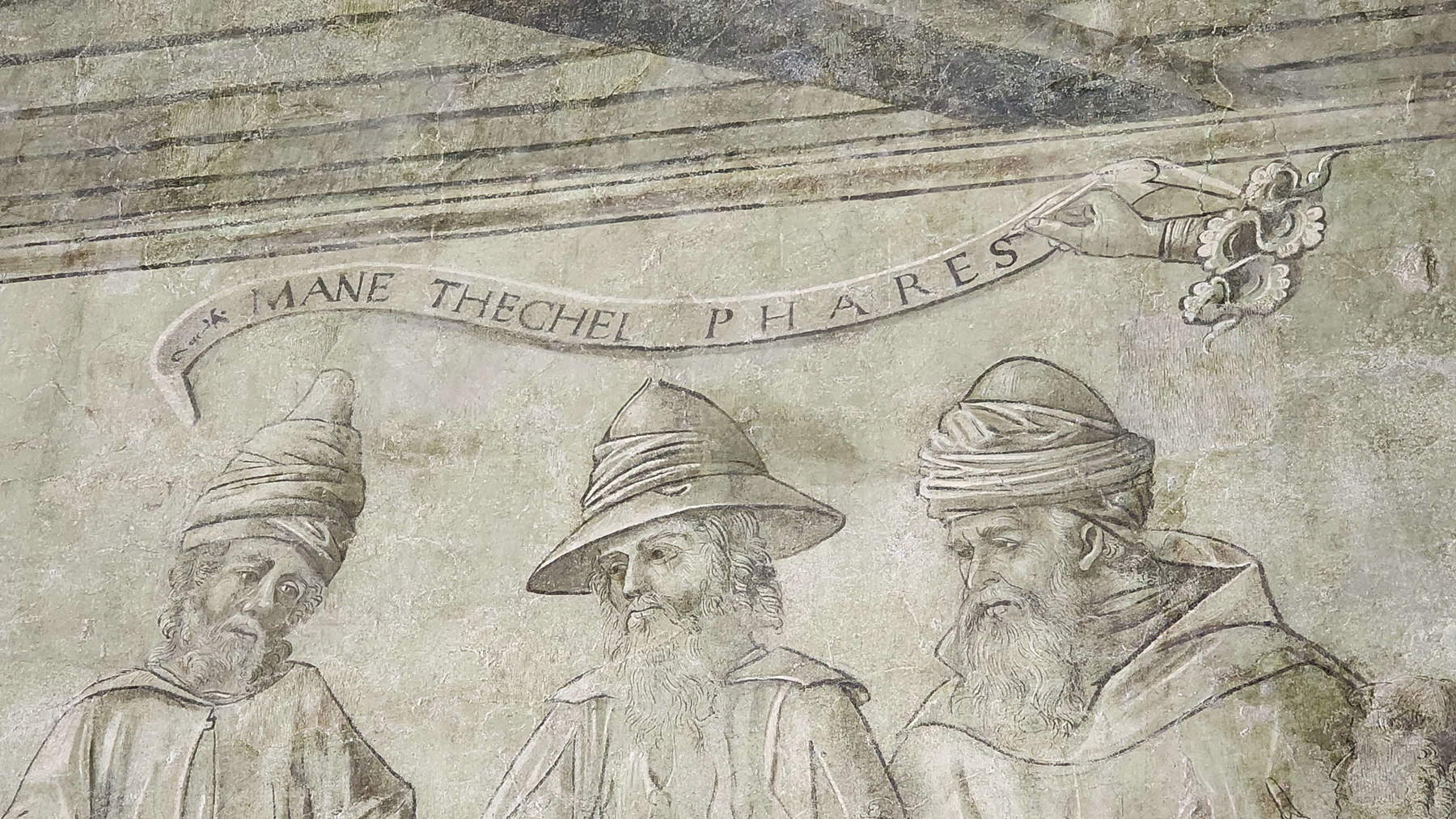

La fresque récemment redécouverte est le seul fragment qui subsiste de l’ancienne décoration de la loggia : Rien d’autre n’a été trouvé sous le plâtre, mais cette seule scène suffit à restituer à Rome l’une des pages les plus importantes de son XVe siècle, cette fresque suffit à donner une idée du goût, du raffinement et de la modernité du cardinal Nardini. La scène représente plusieurs personnages assis autour d’une table dressée, coiffés de chapeaux aux styles les plus étranges. Au centre de la pièce, représenté avec un sens aigu de la perspective, est suspendu un rouleau portant l’inscription “Mane Thechel Phares”, une devise en araméen qui permet d’identifier la scène comme l’histoire biblique du banquet de Balthazar, un épisode raconté dans le livre du prophète Daniel. Dernier roi de Babylone, Balthazar, fils de Nabuchodonosor, est enfermé dans son palais lorsque la capitale de son royaume est assiégée par l’armée de Darius, roi des Mèdes et des Perses. Il décide néanmoins d’organiser un somptueux banquet, ordonnant que l’on apporte sur la table les vases sacrés que son père avait pris dans le temple de Jérusalem après avoir occupé la ville. Sur la fresque, Balthazar est le personnage au centre de la table, coiffé d’un turban, saisi alors qu’il lève l’index de sa main gauche pour donner l’ordre à ses serviteurs d’apporter les plateaux de nourriture sur la table : Ces assiettes et ces plateaux sont les objets mêmes sur lesquels Balthasar accomplit le sacrilège, et c’est pour cette raison que l’artiste insiste avec un certain zèle sur la vaisselle, au point de réaliser une nature morte très moderne sur le côté droit de la fresque, avec les vases qui semblent eux aussi refléter la lumière grâce au savant surlignage, dont une partie a survécu, qui donne du relief aux objets. Le Livre de Daniel raconte que soudain, alors que Balthasar et sa cour se livraient à des réjouissances, une main apparut sur un mur de la pièce, traçant une inscription énigmatique et inquiétante : “Mane, Thechel, Phares”. Le roi, terrifié par l’apparition, ordonne de convoquer les devins et les astrologues et promet, au premier qui déchiffrera l’écriture, une robe pourpre, un collier d’or et le troisième poste le plus élevé dans le gouvernement du royaume. Personne ne réussit dans l’entreprise : le seul à donner une explication au roi est Daniel, déporté à Babylone avec d’autres Juifs par Nabuchodonosor. Le prophète expliqua à Balthasar que la main qu’il avait vue était celle de Dieu, qui était venu après son sacrilège écrire ce qui était en fait une sentence pour son royaume :"Mane: Dieu a compté ton royaume et y a mis fin ; Thechel: tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant ; Phares: ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses“. Ces trois mots peuvent donc être traduits par ”Compté, Pesé, Divisé". Cette même nuit, Balthasar sera tué par les Chaldéens.

Le banquet de Balthazar est un thème assez fréquent dans la peinture des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (célèbres sont les tableaux du Tintoret et de Rembrandt, le premier conservé au Museo di Castelvecchio de Vérone et le second à la National Gallery de Londres), mais son attestation à l’époque de la fresque du Palazzo Nardini est rare : l’exemple le plus connu est peut-être celui des fragments d’un cycle de fresques de la fin du XIVe siècle, attribuées au Maître de Sainte Catherine, qui décoraient l’église de San Lorenzo à Piacenza et qui sont aujourd’hui conservées dans les Musées civiques de Palazzo Farnese. Dans l’une des fresques illustrant des épisodes de la vie de Daniel, il reste un fragment du moment du banquet de Balthasar où l’on voit Daniel se présenter au roi pour déchiffrer l’inscription. On en trouve également quelques exemples dans les miniatures : On trouve par exemple une représentation du banquet dans la chronique de Rudolf von Ems, datée de 1400-1410, conservée au Getty Museum, tandis que plus ancien encore (daté de 1220) est le commentaire du livre de Daniel par le moine espagnol Beatus de Liébana, conservé à la Pierpont Morgan Library de New York, dans lequel le prophète est encore représenté montrant l’inscription “Mane Thecel Phares” pour offrir son explication à Balthasar. La particularité de la scène du commentaire, outre le fait que les participants au banquet sont allongés sur des triclinia, réside dans les inscriptions qui commentent chaque élément de la scène. Or, dans la peinture du XVe siècle, les thèmes liés à l’Ancien Testament sont très rares. Et puis il y a le précédent le plus immédiat, la Bible d’Édouard IV, conservée au British Museum : là aussi, les convives portent des chapeaux dans les styles étranges que l’on retrouve dans la fresque du Palazzo Nardini.

Reste à savoir qui est l’auteur de cette scène. Elle est exécutée en monochrome, les personnages sont dessinés sur une surface verte qui rappelle le papier sur lequel les artistes des ateliers de la Renaissance dessinaient leurs projets. Selon Forcellino, le choix de la monochromie s’explique par... des raisons d’image : la maison d’un cardinal devait inspirer la sobriété, la modération. D’autant plus que c’était l’entrée de la résidence du cardinal Nardini. Une loggia peinte à fresque aurait été appropriée pour un prince, elle aurait véhiculé une image de luxe exagéré pour un prélat. “Pour le cardinal, il convenait au contraire de conserver un ton plus paupériste, dirions-nous aujourd’hui”, ajoute M. Forcellino. Selon le restaurateur, il est à peu près certain que la fresque doit être datée de 1477, même si pour l’instant nous en sommes encore à la phase d’étude : le graffito avec la date est important pour situer la fresque, mais les recherches sur les matériaux et surtout les recherches dans les archives sont encore en cours, car jusqu’à présent aucun document n’a été trouvé qui permette d’établir le nom du peintre. Peut-être un document d’engagement attestant de la commande, une note de paiement, etc. Pour l’instant, hormis les documents relatifs au palais, comme l’acte de donation à la Confrérie du Sauveur et le testament du cardinal, rien n’a été trouvé qui puisse être mis en relation avec les fresques qui ornaient la loggia.

Le peintre a travaillé avec une technique singulière : sur une base préparatoire de terre verte, l’artiste a appliqué quelques pigments pour obtenir l’effet d’un grand dessin lumineux, dont les ombres et les demi-teintes ne sont définies que par quelques glacis violets, et dont la profondeur est accentuée par les rehauts. “C’est une technique extraordinaire car, sur un fond de fresque, il y a des rehauts de chaux blanche et des demi-teintes qui ressemblent presque à de la laque”, explique la restauratrice, qui note également une autre particularité : l’artiste n’a pas rapporté le dessin à partir d’une caricature préparatoire. “Il l’a fait à main levée, comme un dessin sur une grande feuille de papier, car il y a plusieurs ajustements : par exemple dans les vêtements, à la hauteur du talon. Mais malgré cela, l’artiste fait preuve d’une confiance extraordinaire. Et puis, la qualité de la fresque, la vivacité des personnages, la précision des perspectives montrent qu’il s’agit d’une pièce importante”. Selon Forcellino, le nom le plus probable à l’heure actuelle est celui du Pérugin. Si ce n’est pas le Pérugin, on peut imaginer le nom d’un artiste proche de lui, ou qui, du moins, partageait son bagage culturel. En 1479, le peintre ombrien est attesté à Rome et l’année précédente, à Cerqueto, il avait peint un Saint Sébastien qui, selon Forcellino, peut être comparé aux figures du Palais Nardini surtout pour la façon de construire les images et pour le type de rehauts : “C’est un Pérugin qui est encore à la Verrocchio, et ces rehauts sont vraiment un scénario. On peut copier une image, mais la façon d’écrire les rehauts, la façon de construire les figures avec de petits coups de pinceau, tout cela doit être lu comme un dessin, comme l’un de ces dessins sur papier vert qui étaient réalisés dans l’atelier de Verrocchio”.

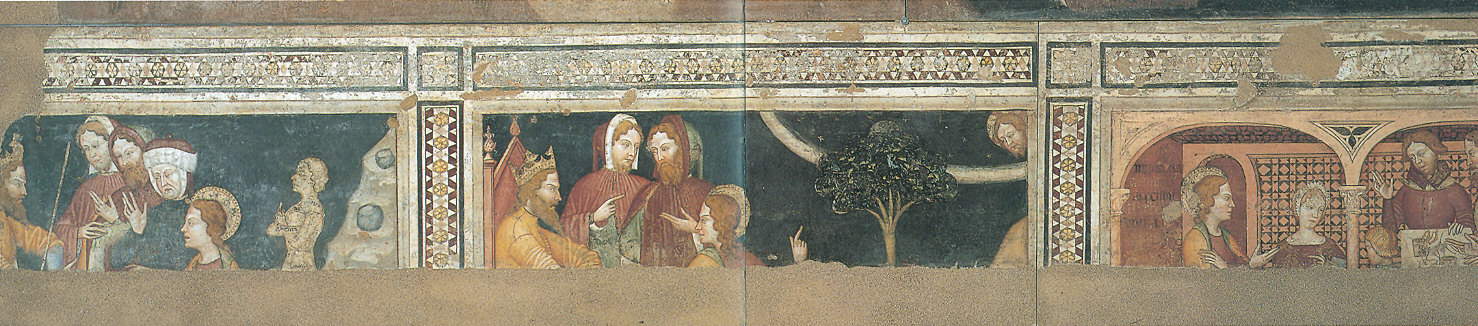

Un autre nom à considérer pourrait être celui de Melozzo da Forlì, qui avait déjà été comparé aux fresques présentes sur le piano nobile (dans les salles dont la hauteur a été fortement réduite par les travaux de rénovation ultérieurs), amplement illustrées en 2018 par Stefano Petrocchi, alors directeur du Polo Museale del Lazio, lors d’une conférence dédiée précisément au Palazzo Nardini. “Un moment de l’histoire de la grande Renaissance romaine des années 1970 qui se compose et se révèle au Palazzo Nardini” : c’est ainsi que Petrocchi avait défini ces fresques. Il y a, par ailleurs, une frise au centre de laquelle se trouvent les armoiries du cardinal, celles-là mêmes qui décorent le portail de la façade de la Via del Governo Vecchio. Les armoiries constituent un terminus post quem inéluctable, puisque Stefano Nardini est devenu cardinal en 1473 : les fresques ne peuvent donc pas être antérieures à cette date. Pour Petrocchi, la frise, typique de la Rome des années 1470, peut être attribuée à Melozzo da Forlì, protagoniste de la peinture romaine de l’époque avec Antoniazzo Romano : tous deux ont été les protagonistes d’un renouveau classiciste qui, dans les grands palais romains de la Renaissance, incluait ce type de décoration en frise.

Ce qui est curieux, c’est qu’on a découvert sous la frise une scène qui semble stylistiquement très éloignée de la décoration qui la surmonte. Les fragments semblent à peine lisibles, mais des inscriptions retrouvées lors des premières restaurations dans les années 2000 ont permis d’identifier les scènes comme ce qui reste des épisodes de l’Ancien Testament du Livre de Samuel. Petrocchi avait déjà publié ces scènes dans le Bollettino Telematico dell’Arte, dans un article de 2006, dans lequel il attribuait les images à un artiste nordique, peut-être allemand, un certain Petrus, actif entre les années 1460 et 1580 à Subiaco (le Jugement dernier daté de 1466 que l’on peut voir dans l’abbaye bénédictine de Subiaco lui est attribué). C’est un artiste lié à une figuration gothique tardive marquée, qui n’a rien à voir avec la frise qui domine les figures d’en haut, ni avec la scène découverte dans la loggia, bien qu’il s’agisse toujours d’épisodes de l’Ancien Testament.

On peut exclure la possibilité qu’il s’agisse de scènes d’un décor antérieur qui aurait été intégré au palais lors de son réaménagement, bien que des pièces picturales plus anciennes aient été conservées. La découverte la plus récente est celle d’un fragment décoratif de la période médiévale. La fresque représentant le Banquet de Balthazar a refait surface au début de l’année 2024, tandis que la découverte d’une peinture unique imitant un visage mural a été faite ces dernières semaines. Ces dernières semaines ont également vu la découverte d’une peinture unique imitant un pan de mur. On peut supposer qu’il s’agit des restes d’une décoration antérieure à la rénovation du Palazzo Nardini, qui, comme nous l’avons mentionné au début, est le résultat de l’incorporation de plusieurs bâtiments. L’une de ces propriétés appartenait à un certain Bartolomeo da Novara qui possédait deux maisons dans la région, toutes deux dotées de tours : le parement a été trouvé dans une partie de l’ancienne tour à l’extérieur de la maison, incorporée par Nardini à l’époque des travaux sur le palais. Il s’agit d’un enduit brut, sur lequel les anciens décorateurs, au Moyen-Âge, appliquaient seulement un peu de peinture et ajoutaient des marques pour simuler des briques. Le résultat est une fausse pierre de taille, avec des pierres de taille peintes de manière très simple. Une petite partie a été conservée, mais c’est un témoignage important. Ainsi, explique Forcellino, nous avons ici le plus ancien parement en fausse pierre connu à Rome. Il a été sauvé, nous ne savons pas pourquoi et nous ne savons pas comment, mais il a été sauvé".

D’autres conjectures peuvent être émises à propos des scènes du “magister Petrus”. La manière dont ce peintre s’est illustré entre les années 1470 et 1480 (sa dernière œuvre attestée date de 1483) est tout à fait compatible avec les scènes du Palazzo Nardini : Il n’est donc pas exclu que les scènes du Palais Nardini appartiennent à un cycle commandé par Nardini lui-même, qui, selon Petrocchi, aurait connu Magister Petrus de différentes manières (peut-être l’aurait-il rencontré en Allemagne à l’époque où Nardini occupait le poste d’apôtre protonotaire). Nardini occupait le poste de protonotaire apostolique dans la région, ou bien il l’a simplement connu en vertu de la renommée que Petrus avait obtenue à la suite de ses exploits à Subiaco, où l’artiste allemand avait obtenu ce que Petrocchi appelle un “monopole décoratif”). Puis, pour une raison ou une autre, le cardinal dut se tourner vers des artistes plus avant-gardistes, si l’on peut dire : on pourrait expliquer ainsi aussi bien la frise que la scène du pensionnat de Balthasar dans la loggia. Il reste certainement trop peu d’éléments pour pouvoir émettre des hypothèses fondées sur l’entreprise décorative du palais, sur le contenu de son programme iconographique (le fait que toutes les fresques se rapportent à l’Ancien Testament pourrait toutefois être l’indice d’un projet unique). On ne peut que spéculer sur la scène du banquet de Balthazar : À l’époque, le problème de la menace turque était particulièrement sensible, à tel point qu’en 1464, Pie II s’était mis à la tête d’une croisade qui, selon ses intentions, aurait dû freiner l’avancée des Ottomans (le projet échoua car le pontife mourut à Ancône peu de temps avant de partir). Stefano Nardini avait fait partie des conseillers qui l’avaient aidé à organiser l’expédition et, même si plusieurs années s’étaient écoulées depuis cet événement, il est probable que le cardinal voulait encore établir une comparaison entre les Babyloniens qui avaient détruit le temple de Jérusalem et les Turcs qui menaçaient la chrétienté à cette époque.

Le chantier de restauration entre aujourd’hui dans sa phase finale. La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet de cette année. Les visiteurs du palais pourront voir un bâtiment restauré philologiquement, avec des salles recouvertes de couleurs créées directement sur le chantier, sans aucune restauration de style, mais en même temps sans aucune intervention qui dénature la structure et l’histoire du palais. D’ores et déjà, quiconque passe par la Via del Governo Vecchio peut voir la façade et le portail débarrassés de la saleté et de la peinture rouge ajoutée au XIXe siècle. L’inauguration est prévue pour la fin de l’année : legestionnaire du groupe propriétaire du Palazzo Nardini, Andrea Mei, a déclaré dans une interview accordée à la Repubblica en janvier : “Nous avons abordé cette restauration de la beauté avec respect et un grand sens des responsabilités. Lorsque les travaux seront terminés, certainement en 2025, le Palazzo Nardini et ses trésors seront enfin à la disposition de la ville et des Romains”. Il ne reste plus qu’à attendre.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.