Serendipity, würden die Engländer sagen. Mit diesem Wort bezeichnen sie jene völlig unerwarteten, die Erwartungen übertreffenden Entdeckungen, die man macht, wenn man eigentlich etwas anderes gesucht hat. Es ist mehr als eine zufällige Entdeckung: Es ist ein überraschendes Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hat und das eintrifft, während man sich um ein geringeres Ergebnis bemüht. Es ist das unglaubliche Ergebnis, das sich zufällig einstellt, wenn man etwas ganz anderes geplant hatte. Horace Walpole erfand den Begriff Ende des 18. Jahrhunderts in Anlehnung an eine persische Fabel aus dem 14. Jahrhundert, in der es um die drei Söhne des Königs von Serendip, dem alten Namen des heutigen Sri Lanka, ging, die von ihrem Vater ausgesandt wurden, um die Welt zu erkunden, und die mit erstaunlichen und völlig unerwarteten Entdeckungen nach Hause zurückkehrten. Von Serendip könnte man auch bei dem Fresko aus dem 15. Jahrhundert sprechen, das vor einem Jahr in Rom an der Stelle des Palazzo Nardini entdeckt wurde und das seit Juli 2023 unter der Leitung von Marina Cristiani und Isabella Diotallevi von Antonio Forcellino einer umfassenden konservativen Restaurierung unterzogen wird. Eine Restaurierung, um einen der bedeutendsten Renaissancepaläste im historischen Zentrum Roms, in der Via del Governo Vecchio, zwei Straßen nach der Piazza Navona, wiederherzustellen und einer neuen Nutzung zuzuführen.

Antonio Forcellino erzählte uns, dass er etwas ganz anderes wollte: Er hatte den Eigentümern vorgeschlagen, die Stuckarbeiten aus dem 19. Jahrhundert zu restaurieren, die er unter dem Putz des großen Saals im Erdgeschoss des Palazzo Nardini vermutete. Heute ist dieser Saal ein geschlossener Raum, aber im 15. Jahrhundert war er eine offene Loggia, die als Atrium diente: Der Eingang des Gebäudes, so erklärt der Restaurator, blickte damals auf die heutige Via di Parione, wo man eine Fassade sehen kann, die noch viele Elemente mit der des Palazzo Nardini gemeinsam hat. Dann, im Jahr 1541, stürzte der Teil der Loggia, der sich zur Via di Parione hin öffnete, ein, der Raum wurde geschlossen, Strebepfeiler wurden hinzugefügt und die bemalten Wände, oder was von ihnen übrig war, wurden ausgelöscht, da die Fresken, die etwa siebzig Jahre zuvor entstanden waren, nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprachen. Nicht einmal hundert Jahre alt, und schon war die Erinnerung an diese Gemälde verloren gegangen, so dass die Quellen des 16. Jahrhunderts, allen voran Vasari, die Fresken im Palazzo Nardini nicht mehr erwähnen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Erinnerung an diese Gemälde noch kürzer war: genau fünfzig Jahre, von 1477, dem Jahr der Fertigstellung des Gebäudes, bis 1527, dem Jahr der Plünderung Roms, ein traumatisches Ereignis auch für den Palazzo Nardini, der von den Landsknechten besetzt, geplündert und verwüstet wurde. Auf dem wiederhergestellten Fresko sind auch ihre Graffiti zu sehen. Schriftzüge, Kritzeleien, Wappen, Symbole. Es gibt sogar etwas, das die Maske eines Krampus zu sein scheint, ein Zeichen für die unverwechselbare Herkunft der Bewohner.

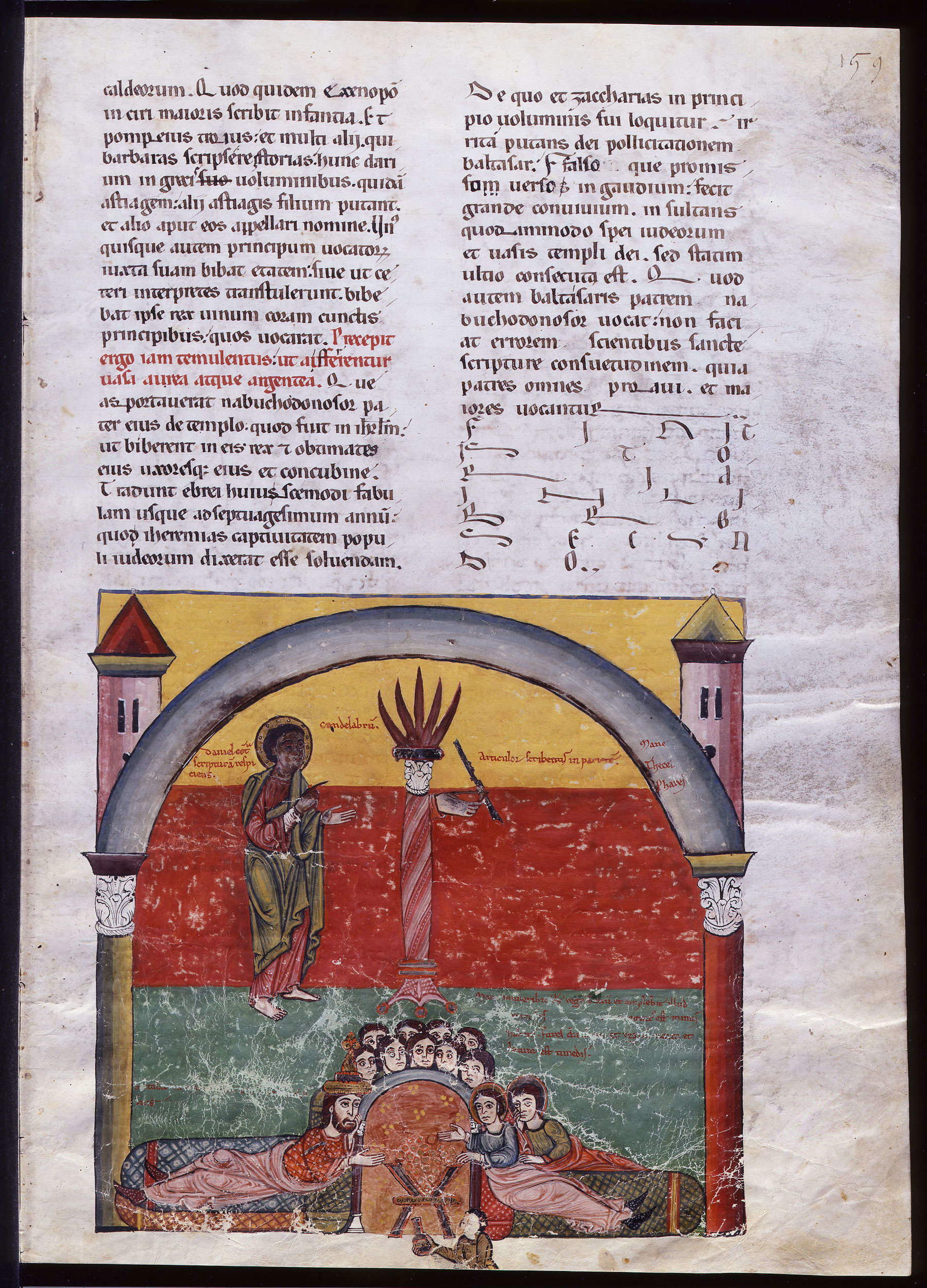

“Wir haben dieses Fresko bei der Suche nach dem Stuck gefunden”, erklärt Forcellino. “Wir haben nach nichts anderem gesucht, da das Gebäude bereits restauriert worden war, und wir hatten nicht erwartet, dieses Fresko zu finden. Wir haben es zufällig gefunden, als wir ein Fragment, eine Andeutung einer Figur, ein Gesicht unter der Oberfläche entdeckten: da wurde uns klar, dass es etwas Größeres geben musste, und damit begann das Abenteuer dieses Freskos, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist: weil es selten ist, weil es ein Meisterwerk ist, weil es auf der Oberfläche auch die Jahreszahl 1477 trägt, so dass wir sicher sind, dass es mit dem Bau des Palastes zusammenhängt”. Die Jahreszahl 1477 befindet sich inmitten der von den Landsknechten hinterlassenen Inschriften, die nun ebenfalls von Wissenschaftlern untersucht werden. Zur Zeit der Plünderung Roms war der Palast Sitz eines Kollegiums, das von dem Mann, der das Gebäude errichten ließ, Kardinal Stefano Nardini, geboren 1420, aus einer adligen Familie aus Forlì, einer einzigartigen Persönlichkeit, die in ihrer Jugend in seiner Jugend Condottiere im Dienste von Antonio I. Ordelaffi und Francesco Sforza war, und dann, nachdem er die Schwerter niedergelegt hatte, zunächst Jurist und dann Ordensmann wurde, 1451, zur Zeit des Pontifikats von Nikolaus V., Kleriker der Kammer und bereits im folgenden Jahr apostolischer Nuntius in Frankreich. Sein cursus honorum war schnell: 1458 war er apostolischer Nuntius in Deutschland, 1461 wurde er Erzbischof von Mailand, von 1462 bis 1463 war er päpstlicher Statthalter von Rom, 1465 Kommissar der apostolischen Schatzkammer und im folgenden Jahr erneut Nuntius in Frankreich. Bei seiner Rückkehr nach Rom für das Konklave von 1471 war er einer der wichtigsten Unterstützer von Francesco della Rovere, der später unter dem Namen Sixtus IV. zum Papst gewählt wurde. Die Dienste, die er dem neuen Papst erwies, brachten ihm 1473 die Ernennung zum Kardinal, den Erhalt verschiedener reicher Aufträge und die Möglichkeit, mit dem Bau seines prächtigen Palastes zu beginnen, der das Ergebnis der Zusammenlegung mehrerer Grundstücke war, die Nardini entlang der Via Papalis, der heutigen Via del Governo Vecchio, damals eine der Hauptverkehrsadern im Zentrum Roms, erworben hatte. Wir wissen, dass Kardinal Nardini im Jahr 1480 bereits in dem Palast gewohnt haben muss, da die Schenkung unter Lebenden an die Bruderschaft des Heiligen Erlösers ad Sancta Sanctorum auf den 4. Juni jenes Jahres datiert, so dass nach seinem Tod in den Räumen des Gebäudes ein Kollegium gegründet werden sollte.Nach seinem Tod sollte in den Räumen des Gebäudes ein Kolleg gegründet werden, in dem in siebenjährigen Zyklen vierundzwanzig junge Männer aus guten Familien, aber mit geringen Mitteln, untergebracht werden sollten, um in das Priesteramt eingeführt zu werden und nach den Regeln des Studium Urbis, d.h. der Universität von Rom, zu studieren. Nardini vermachte dem Kolleg auch seine gesamte Bibliothek, von der jedoch nichts erhalten geblieben ist.

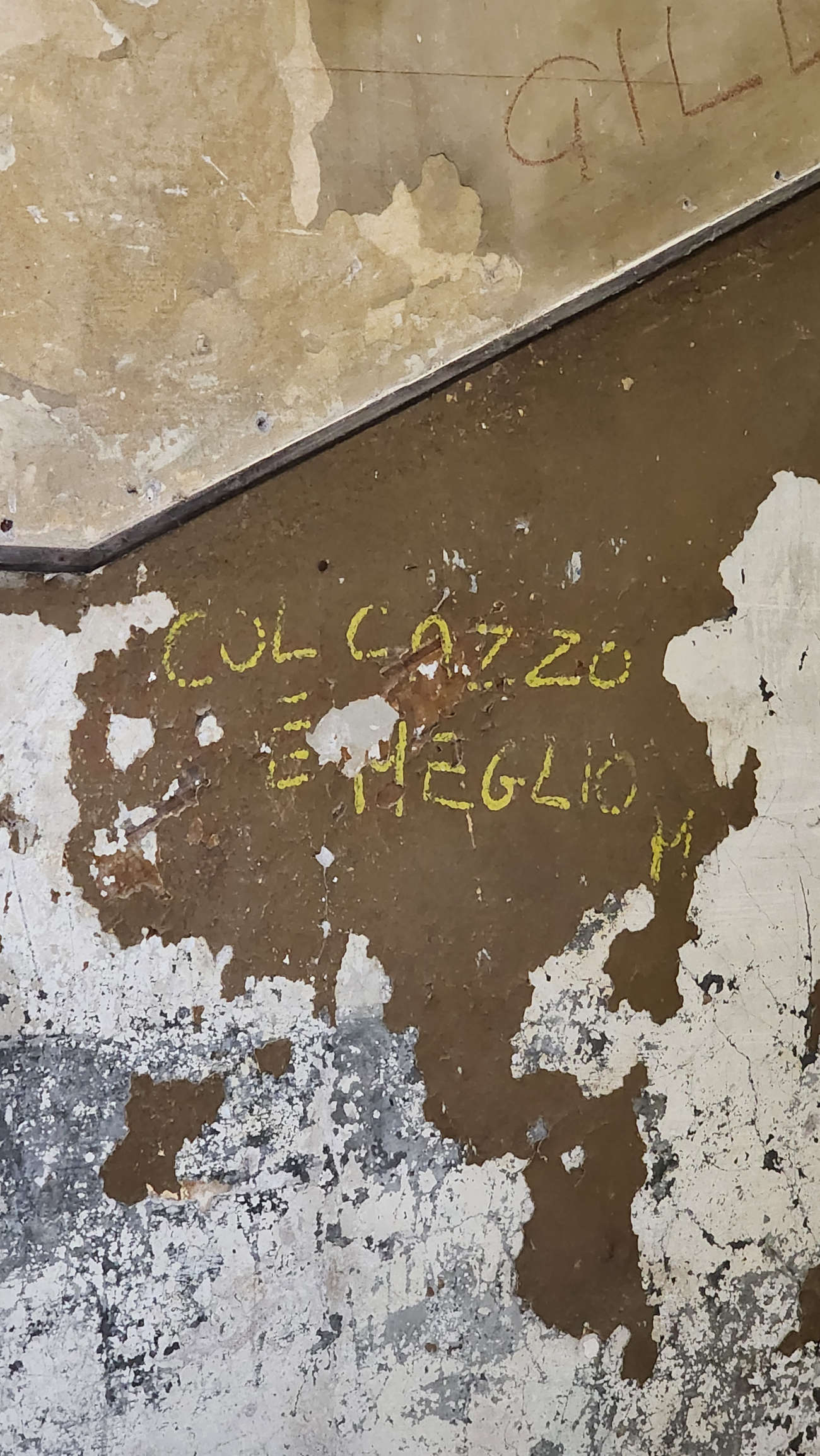

Es ist also die Zeit des Collegio Nardini, in der der Grundriss des Palastes verändert wurde. Der Palazzo Nardini war bis 1624 Sitz der Bruderschaft des Erlösers, bis er aufgrund des starken Interesses von Papst Urban VIII. an die Apostolische Kammer abgetreten und zum Sitz des Gouverneursamtes von Rom gemacht wurde, das bis 1755 im Palazzo Nardini blieb, als Benedikt XIV. beschloss, es in den Palazzo Madama zu verlegen (nach diesem Ereignis erhielt die Straße ihren heutigen Namen “via del Governo vecchio”). Im Jahr 1870, nach dem Anschluss Roms an das Königreich Italien und der Erhebung zur Hauptstadt, wurde das Gebäude zum Sitz des Magistratsgerichts: eine Tafel an der Fassade erinnert noch heute an diese Funktion. Danach wurde er Sitz des Frauenbildungszentrums Vittoria Colonna, beherbergte während des Zweiten Weltkriegs einen Luftschutzbunker und wurde dann ab 1957, als mit dem Bau der neuen Justizstadt am Piazzale Clodio begonnen wurde, aufgegeben. Sein letzter Lebensabschnitt geht auf die Jahre zwischen 1976 und 1984 zurück, als er von der Frauenbefreiungsbewegung besetzt wurde, die ihn zum Sitz des Internationalen Frauenhauses machte: Wenn man die Baustelle betritt, kann man noch immer die Graffiti von damals sehen, die Schriftzüge an den Wänden, Fetzen von Plakaten. Nachdem diese Erfahrung mit der Vertreibung der Bewohner endete, fiel der Palazzo Nardini endgültig in einen Zustand der Verlassenheit, aus dem er Anfang der 2000er Jahre wieder aufzusteigen schien, als das Gebäude von der Region Latium erworben und einer ersten Restaurierung unterzogen wurde, die zur Entdeckung wichtiger Fresken aus dem 15. Zu dieser Zeit wurde die Region von der Junta Marrazzo regiert, die Restaurierungsarbeiten wurden aufgrund politischer Veränderungen unterbrochen, und nach weiteren unübersehbaren verwaltungstechnischen Schwierigkeiten wurde der Palazzo auf den Markt gebracht und vom heutigen Besitzer erworben, der ihn wieder zum Leben erwecken will. Aus diesem Grund wurde die aktuelle Restaurierung im Jahr 2023 begonnen.

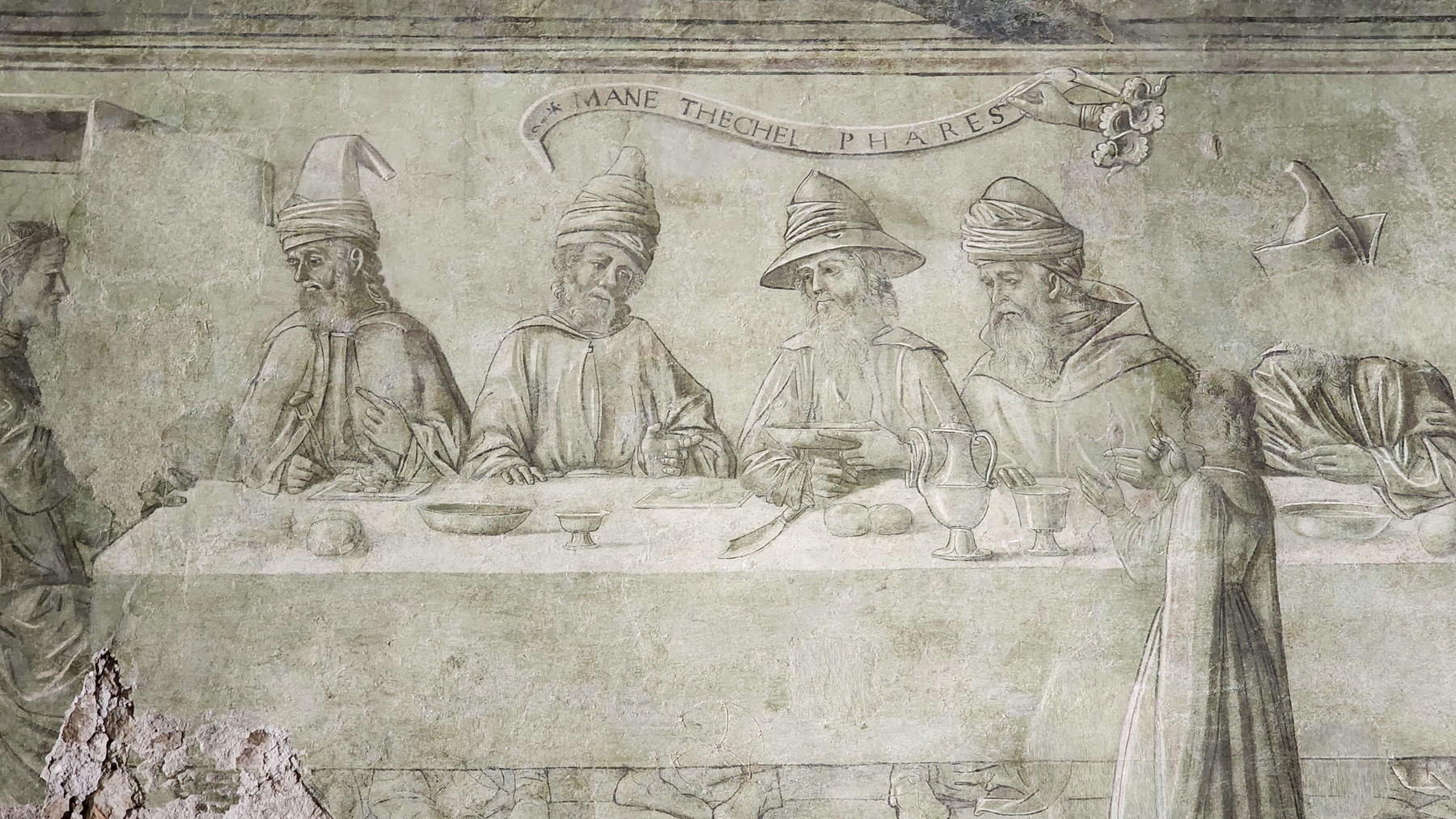

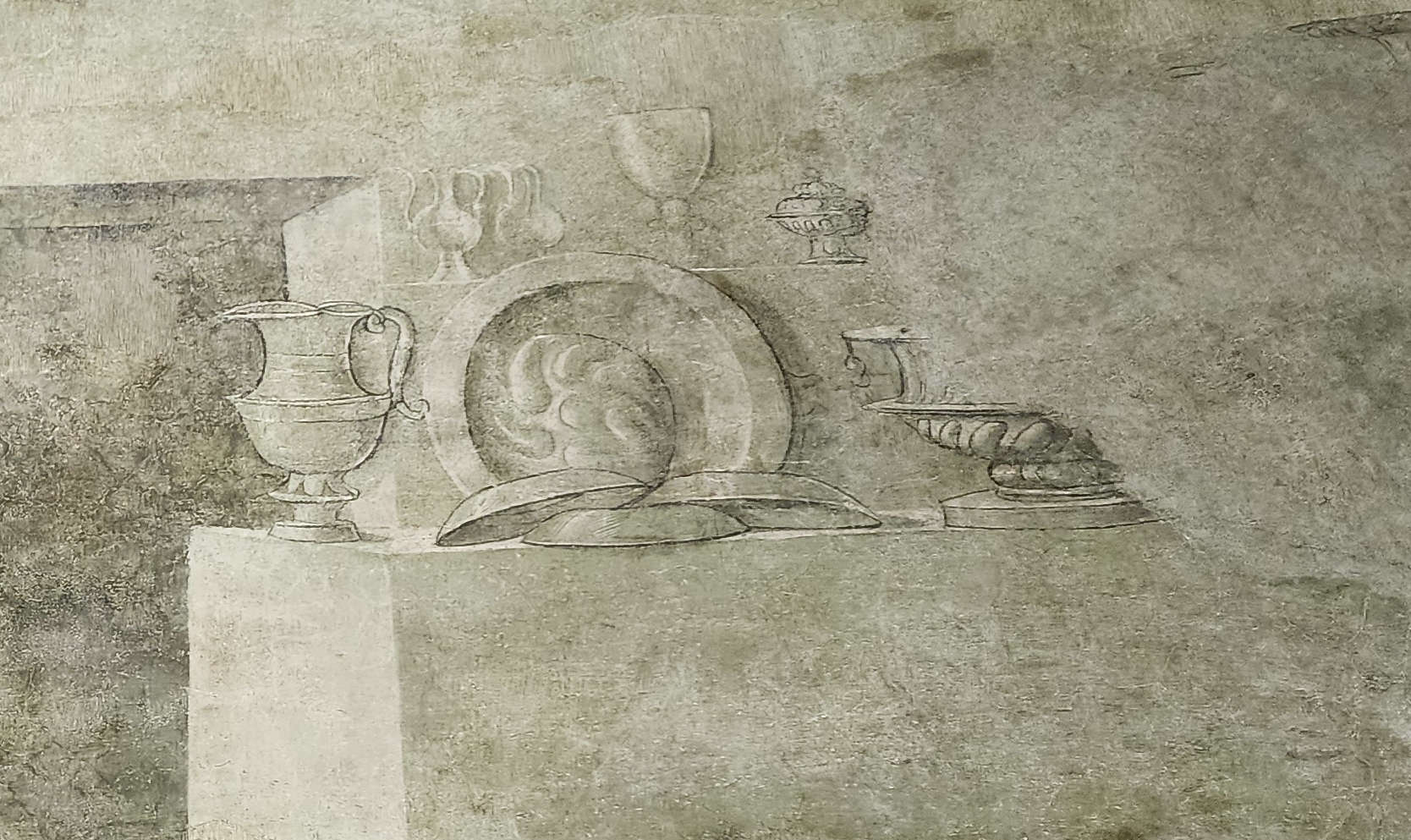

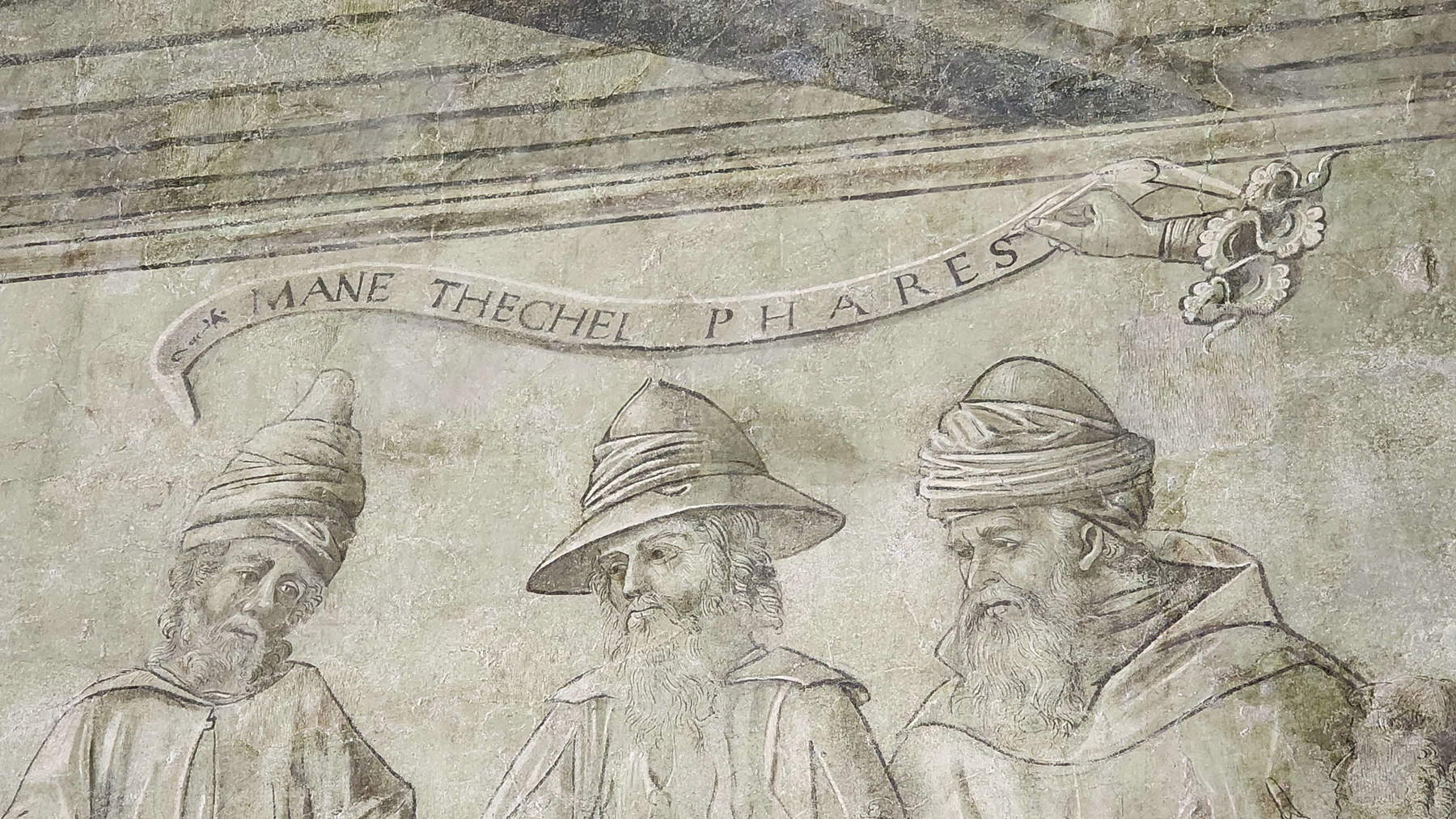

Das vor kurzem wiederentdeckte Fresko ist das einzige erhaltene Fragment der antiken Dekoration der Loggia: Unter den Farbspuren wurde nichts anderes gefunden, aber allein diese eine Szene reicht aus, um Rom eine der wichtigsten Seiten des 15. Jahrhunderts zurückzugeben; allein dieses Fresko reicht aus, um einen Eindruck von Kardinal Nardinis Geschmack, Raffinesse und Modernität zu vermitteln. Die Szene zeigt eine Reihe von Figuren, die um einen gedeckten Tisch sitzen und Hüte in den bizarrsten Formen tragen. In der Mitte des Raumes hängt eine Schriftrolle mit der Aufschrift “Mane Thechel Phares”, ein Motto in aramäischer Sprache, das es ermöglicht, die Szene als die biblische Geschichte des Banketts von Balthasar zu identifizieren, eine Episode, die im Buch des Propheten Daniel erzählt wird und die mit intelligentem perspektivischem Scharfsinn dargestellt ist. Balthasar, der Sohn von Nebukadnezar, ist der letzte König von Babylon und wird in seinem Palast eingeschlossen, als die Hauptstadt seines Reiches vom Heer des Meder- und Perserkönigs Dareios belagert wird. Er beschließt dennoch, ein üppiges Festmahl zu veranstalten, und ordnet an, dass die heiligen Gefäße, die sein Vater nach der Einnahme der Stadt aus dem Tempel in Jerusalem entwendet hatte, zu Tisch gebracht werden. Auf dem Fresko ist Balthasar die Figur in der Mitte des Tisches, er trägt einen Turban und hebt den Zeigefinger seiner linken Hand, um seinen Dienern den Befehl zu geben, die Tabletts mit den Speisen auf den Tisch zu bringen: Diese Teller und Tabletts sind die Gegenstände, an denen Balthasar das Sakrileg begeht, und aus diesem Grund besteht der Künstler mit einem gewissen Eifer auf dem Geschirr, bis hin zu einem sehr modernen Stillleben auf der rechten Seite des Freskos, mit den Vasen, die auch das Licht zu reflektieren scheinen, dank der geschickten Hervorhebung, von der einige erhalten geblieben sind, die den Gegenständen Reliefs verleiht. Das Buch Daniel berichtet, dass plötzlich, während Balthasar und sein Hofstaat sich vergnügten, eine Hand an einer Wand des Raumes erschien und eine rätselhafte und beunruhigende Inschrift zeichnete: Mane, Thechel, Phares". Der von der Erscheinung erschreckte König ließ die Wahrsager und Astrologen rufen und versprach demjenigen, der die Inschrift als erster entziffert, ein Purpurkleid, eine goldene Halskette und das dritthöchste Amt in der Regierung des Königreichs. Niemandem gelang das Unternehmen: Der einzige, der dem König eine Erklärung gab, war Daniel, der mit anderen Juden von Nebukadnezar nach Babylon deportiert worden war. Der Prophet erklärte Balthasar, dass die Hand, die er gesehen hatte, diejenige Gottes war, der nach seinem Sakrileg gekommen war, um ein Urteil über sein Reich zu schreiben:"Mane: Gott hat dein Reich gezählt und ihm ein Ende gesetzt; Thechel: Du bist in der Waage gewogen worden und wurdest als mangelhaft befunden; Phares: Dein Reich ist geteilt und den Medern und Persern gegeben worden“. Die drei Worte können also mit ”gezählt, gewogen, geteilt" übersetzt werden. In der gleichen Nacht wird Balthasar von den Chaldäern getötet.

Das Bankett des Balthasar ist ein recht häufiges Thema in Gemälden des 16., 17. und 18. Jahrhunderts (berühmt sind die Gemälde von Tintoretto und Rembrandt, von denen das erste im Museo di Castelvecchio in Verona und das zweite in der National Gallery in London aufbewahrt wird), aber es ist selten, dass es zur Zeit des Freskos im Palazzo Nardini entstanden ist: Das vielleicht bekannteste Beispiel sind die Fragmente eines Freskenzyklus aus dem späten 14. Jahrhundert, die dem Meister der Heiligen Katharina zugeschrieben werden und die einst die Kirche San Lorenzo in Piacenza schmückten und heute in den Städtischen Museen des Palazzo Farnese aufbewahrt werden. In einer der Fresken, die Episoden aus dem Leben Daniels darstellen, ist ein Fragment aus dem Moment des Banketts von Balthasar erhalten, in dem Daniel dem König zur Entzifferung der Inschrift vorgeführt wird. Auch in den Miniaturen finden sich einige Beispiele: Eine Darstellung des Gastmahls findet sich beispielsweise in der Chronik des Rudolf von Ems (1400-1410), die im Getty Museum aufbewahrt wird, und noch älter (1220) ist der Kommentar zum Buch Daniel des spanischen Mönchs Beatus von Liébana, der in der Pierpont Morgan Library in New York aufbewahrt wird. Das Besondere an der Kommentarszene ist neben der Tatsache, dass die Teilnehmer des Festmahls auf Triklinien sitzen, die Inschrift, die jedes Element der Szene kommentiert. In der Malerei des 15. Jahrhunderts sind alttestamentarische Themen jedoch sehr selten. Jahrhunderts sind alttestamentarische Themen jedoch sehr selten. Und dann gibt es noch den unmittelbarsten Präzedenzfall, die Bibel Edwards IV. im Britischen Museum: Auch hier tragen die Gäste Hüte, wie wir sie auf dem Fresko im Palazzo Nardini finden.

Es bleibt zu klären, wer der Autor dieser Szene ist. Sie ist monochrom ausgeführt, die Figuren sind auf einer grünen Fläche skizziert, die an das Papier erinnert, auf dem die Künstler der Renaissance-Werkstätten ihre Entwürfe zeichneten. Laut Forcellino ist die Wahl des Monochroms auf... Imagegründe: Das Haus eines Kardinals musste Nüchternheit und Mäßigung ausstrahlen. Zumal dies der Eingang zur Residenz von Kardinal Nardini war. Eine bunt bemalte Loggia wäre für einen Fürsten angemessen gewesen, für einen Prälaten hätte sie ein Bild von übertriebenem Luxus vermittelt. “Für den Kardinal war es stattdessen angemessen, einen eher pauperistischen Ton beizubehalten, würden wir heute sagen”, fügt Forcellino hinzu. Dem Restaurator zufolge ist es ziemlich sicher, dass das Fresko auf 1477 zu datieren ist, auch wenn wir uns im Moment noch in der Studienphase befinden: Das Graffito mit der Jahreszahl ist wichtig für die Einordnung des Freskos, aber die Material- und vor allem die Archivrecherche ist noch nicht abgeschlossen, denn bis heute wurde kein Dokument gefunden, das den Namen des Malers feststellen kann. Vielleicht eine Verlobungsurkunde, die den Auftrag bescheinigt, ein Zahlungsbeleg oder etwas Ähnliches. Abgesehen von Dokumenten, die sich auf den Palast beziehen, wie die Schenkungsurkunde an die Bruderschaft des Erlösers und das Testament des Kardinals, wurde bisher nichts gefunden, was mit den Fresken, die die Loggia schmückten, in Verbindung gebracht werden könnte.

Der Maler arbeitete mit einer einzigartigen Technik: Auf einen vorbereitenden Grund aus grüner Erde trug der Künstler einige Pigmente auf, um den Effekt einer großen, leuchtenden Zeichnung zu erzielen, wobei die Schatten und Halbtöne nur mit einigen violetten Lasuren definiert wurden und die Tiefe durch die Lichter betont wurde. “Es handelt sich um eine außergewöhnliche Technik, denn auf einem Freskosockel befinden sich weiße Kalkglanzlichter und Halbtöne, die fast wie Lack aussehen”, sagt der Restaurator, der noch eine weitere Besonderheit feststellt: Der Künstler hat die Zeichnung nicht von einer vorbereitenden Karikatur übernommen. “Er hat sie freihändig angefertigt, wie eine Zeichnung auf einem großen Blatt Papier, denn es gibt mehrere Anpassungen: zum Beispiel bei der Kleidung, bei der Höhe der Ferse. Trotzdem zeigt der Künstler außergewöhnliches Vertrauen. Die Qualität des Freskos, die Lebendigkeit der Figuren und die Präzision der Perspektiven zeigen, dass wir es mit einem bedeutenden Werk zu tun haben”. Laut Forcellino müsste der wahrscheinlichste Name im Moment Perugino sein. Wenn es sich nicht um Perugino handelt, kann man sich den Namen eines ihm nahestehenden Künstlers vorstellen, der zumindest seinen kulturellen Hintergrund teilt. Im Jahr 1479 ist der umbrische Maler in Rom bezeugt, und im Jahr zuvor hatte er in Cerqueto einen Heiligen Sebastian gemalt, der nach Meinung von Forcellino mit den Figuren im Palazzo Nardini verglichen werden kann, vor allem was die Art des Bildaufbaus und die Art der Hervorhebungen betrifft: “Das ist ein Perugino, der noch Verrocchio-ähnlich ist, und diese Hervorhebungen sind wirklich eine Schrift. Man kann ein Bild kopieren, aber die Art und Weise, wie die Lichter geschrieben sind, die Art und Weise, wie die Figuren mit kleinen Pinselstrichen aufgebaut sind, all das muss als eine Zeichnung gelesen werden, wie eine dieser Zeichnungen auf grünem Papier, die in der Werkstatt von Verrocchio angefertigt wurden”.

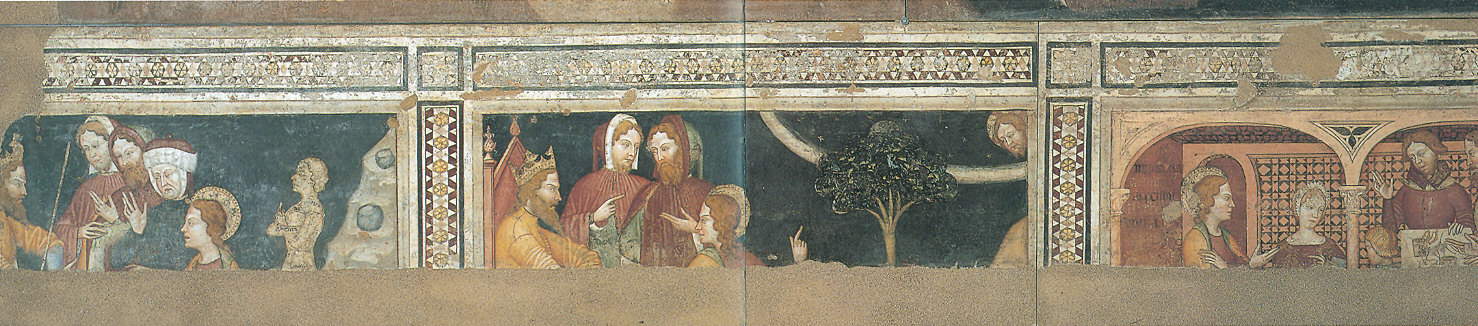

Ein weiterer Name, den man in Betracht ziehen könnte, ist der von Melozzo da Forlì, der bereits mit den Fresken auf dem Piano Nobile (in den Räumen, deren Höhe durch die späteren Renovierungsarbeiten stark reduziert wurde) verglichen wurde, die 2018 von Stefano Petrocchi, dem damaligen Direktor des Polo Museale del Lazio, während einer Konferenz, die genau dem Palazzo Nardini gewidmet war, ausführlich erläutert wurden. “Ein Moment in der Geschichte der großen römischen Renaissance der 1970er Jahre, der im Palazzo Nardini komponiert und enthüllt wird”: So hatte Petrocchi diese Fresken definiert. In der Mitte des Frieses befindet sich das Wappen des Kardinals, das auch das Portal an der Fassade in der Via del Governo Vecchio ziert. Das Wappen stellt einen unausweichlichen terminus post quem dar, da Stefano Nardini 1473 Kardinal wurde: Die Fresken können also nicht vor diesem Datum entstanden sein. Für Petrocchi geht der für das Rom der 1470er Jahre typische Fries auf Melozzo da Forlì zurück, der zusammen mit Antoniazzo Romano zu den Protagonisten der römischen Malerei jener Zeit gehörte: Beide waren Protagonisten einer klassizistischen Wiederbelebung, die in den großen römischen Palästen der Renaissance diese Art von Friesdekoration umfasste.

Interessant ist, dass unter dem Fries eine Szene entdeckt wurde, die stilistisch weit von der darüber liegenden Dekoration entfernt zu sein scheint. Die Fragmente scheinen kaum lesbar zu sein, aber einige Inschriften, die bei den ersten Restaurierungsarbeiten in den 2000er Jahren gefunden wurden, ermöglichten es, die Szenen als Reste alttestamentlicher Episoden aus dem Buch Samuel zu identifizieren. Petrocchi hatte diese Szenen bereits 2006 in einem Artikel im Bollettino Telematico dell’Arte veröffentlicht, in dem er die Bilder einem nordischen, möglicherweise deutschen Künstler, einem gewissen Petrus, zuschrieb, der zwischen den 1460er und 1580er Jahren in Subiaco tätig war (das Jüngste Gericht von 1466, das in der Benediktinerabtei von Subiaco zu sehen ist, wird ihm zugeschrieben). Er ist ein Künstler, der mit einer deutlich spätgotischen Figuration verbunden ist, die nichts mit dem Fries zu tun hat, der die Figuren von oben dominiert, und auch nicht mit der Szene, die in der Loggia enthüllt wird, obwohl es sich immer um Episoden aus dem Alten Testament handelt.

Es kann ausgeschlossen werden, dass es sich um Szenen aus einer früheren Dekoration handelt, die bei der Umgestaltung des Palastes eingebaut wurde, obwohl auch ältere Malereien erhalten sind. Die jüngste Entdeckung ist ein dekoratives Fragment aus dem Mittelalter. Das Fresko, das das Bankett des Balthasar darstellt, tauchte Anfang 2024 wieder auf, während in den letzten Wochen die Entdeckung eines einzigartigen Gemäldes gemacht wurde, das eine Wandfläche imitiert. In den letzten Wochen wurde auch ein einzigartiges Gemälde entdeckt, das eine Wandfläche imitiert. Es handelt sich vermutlich um die Überreste einer Dekoration aus der Zeit vor der Renovierung des Palazzo Nardini, der, wie eingangs erwähnt, aus der Zusammenlegung mehrerer Gebäude hervorgegangen ist. Eines dieser Grundstücke gehörte einem gewissen Bartolomeo da Novara, der in der Gegend zwei Häuser mit Türmen besaß: Die Verkleidung wurde in einem Teil des alten Turms außerhalb des Hauses gefunden, der von Nardini bei den Arbeiten am Palazzo eingebaut wurde. Es handelt sich um einen groben Putz, auf den die antiken Dekorateure im Mittelalter nur ein wenig Farbe auftrugen und Zeichen hinzufügten, um Ziegel zu simulieren. Das Ergebnis ist ein falscher Quaderstein, dessen Quader auf sehr einfache Weise bemalt sind. Ein kleiner Teil davon ist erhalten geblieben, aber er ist dennoch ein wichtiges Zeugnis. Wir haben hier also die älteste bekannte Kunststeinverkleidung in Rom“, erklärt Forcellino. Sie wurde gerettet, wir wissen nicht warum und wir wissen nicht wie, aber sie wurde gerettet”.

Über die Szenen des “magister Petrus” lassen sich weitere Vermutungen anstellen. Die Art und Weise, wie dieser Maler zwischen den 1470er und 1480er Jahren arbeitete (sein letztes bezeugtes Werk stammt aus dem Jahr 1483), ist durchaus mit den Szenen im Palazzo Nardini vereinbar: Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Szenen im Palazzo Nardini zu einem Zyklus gehören, der von Nardini selbst in Auftrag gegeben wurde, der laut Petrocchi Magister Petrus auf verschiedene Weise kennengelernt haben könnte (vielleicht traf er ihn in Deutschland zu der Zeit, als Nardini das Amt des Protonotar-Apostels innehatte Vielleicht lernte er ihn in Deutschland kennen, als Nardini das Amt des apostolischen Protonotars in der Region innehatte, vielleicht lernte er ihn auch einfach aufgrund des Ruhms kennen, den Petrus durch seine Heldentaten in Subiaco erlangt hatte, wo der deutsche Künstler das, wie Petrocchi es nennt, “Dekorationsmonopol” erhielt). Aus irgendeinem Grund musste sich der Kardinal dann sozusagen an avantgardistischere Künstler wenden: So könnte man sowohl den Fries als auch die Szene des Internats von Balthasar in der Loggia erklären. Sicherlich ist zu wenig erhalten, um fundierte Hypothesen über das dekorative Unternehmen des Palastes, über den Inhalt seines ikonographischen Programms aufstellen zu können (die Tatsache, dass alle Fresken einen Bezug zum Alten Testament haben, könnte jedoch ein Hinweis auf einen einzigen Entwurf sein). Über den Schauplatz des Banketts von Balthasar kann man nur spekulieren: Zu dieser Zeit war das Problem der türkischen Bedrohung besonders stark spürbar, so dass sich Pius II. 1464 an die Spitze eines Kreuzzuges setzte, der nach seinen Vorstellungen den Vormarsch der Osmanen hätte aufhalten sollen (das Projekt scheiterte, weil der Pontifex kurz vor der Abreise in Ancona starb). Stefano Nardini gehörte zu den Beratern, die ihm bei der Organisation der Expedition halfen, und obwohl seit diesem Ereignis mehrere Jahre vergangen waren, wollte der Kardinal wahrscheinlich immer noch einen Vergleich zwischen den Babyloniern, die den Tempel von Jerusalem zerstört hatten, und den Türken, die damals die Christenheit bedrohten, herstellen.

Die Restaurierungsarbeiten gehen nun in ihre letzte Phase. Die Arbeiten sollen im Juli dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Besucher des Palastes werden ein philologisch restauriertes Gebäude sehen können, dessen Räume mit Farben bedeckt sind, die direkt auf der Baustelle geschaffen wurden, ohne jegliche stilistische Restaurierung, aber auch ohne Eingriffe, die die Struktur und die Geschichte des Palastes entstellen. Schon jetzt kann jeder, der die Via del Governo Vecchio passiert, die Fassade und das Portal sehen, die von Schmutz und roter Farbe, die im 19. Die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant: DerVermögensverwalter der Gruppe, der der Palazzo Nardini gehört, Andrea Mei, sagte im Januar in einem Interview mit der Repubblica: “Wir sind an diese Restaurierung der Schönheit mit Respekt und großem Verantwortungsbewusstsein herangegangen. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sicherlich bis 2025, werden der Palazzo Nardini und seine Schätze endlich der Stadt und den Römern zur Verfügung stehen”. Alles, was bleibt, ist zu warten.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.